游人对乌兰察布城市公园植物景观空间的偏好研究

毛妍祺 邹永东 郑宇同 王美仙

城市公园在城市绿地系统中占重要地位,对城市生态环境质量与居民游憩生活水平产生直接影响。植物是城市公园的重要组成内容,可限定、围合出多种空间[1]。如今,随着人们的游憩模式趋于多元化,并对活动、审美、心理等需求的提升,人们对城市公园植物景观的设计提出更高要求[2-4]。游人的偏好可以反映出他们对所处环境的喜好和需求。在国内外相关研究中,侧重于游人对城市公园偏好的研究较多[5-6],对于植物景观空间的偏好研究较少。而了解游人喜爱的植物景观空间,可为今后城市公园植物景观空间的合理构建提供参考。

游人的偏好可体现在景观偏好和行为偏好两方面。游人的景观偏好是其根据自身经验对所处景观环境做出的喜好判断,而游人的行为是游人对园林环境最真实的反应,直接表明游人的倾向和偏好。景观偏好通常使用游客受雇拍摄法(VEP)等基于主动选择的视觉评价方法[7-8]、美景度评价法(SBE)和问卷调查法等基于被动选择的视觉评价方法[9-10]、眼动测试法等基于潜意识选择的视觉评价方法进行研究[11-12];行为偏好通常使用问卷调查等基于直接交涉的行为记录法[13-14]、行为观察、行为地图、行为图像等基于直接观察的行为图析法[15]、全球定位系统(GPS)、大数据分析等基于位置识别技术的轨迹行为追踪法[16-17]进行研究。这些方法各有优劣,如游客受雇拍摄法、美景度评价法和问卷调查法不需太多专业设备,操作较简便,但受主观因素影响较大;眼动测试法、全球定位系统、大数据分析等方法可较客观地研究人的偏好,但需较专业的设备和能获取大量数据的平台;行为观察法、行为地图法等方法可利用简单的工具观察研究人的客观偏好,但较难长时间持续观察。

目前,研究多侧重于视觉偏好和行为偏好中的某一项,少有对二者同时进行研究的文献。研究从景观和行为2个方面研究游人的偏好,使用问卷调查法探究游人对各类植物景观空间的喜好,并分析与游人景观偏好评分相关的植物景观空间特征指标;使用行为观察法和行为地图法对游人行为进行观测和记录,探讨不同城市公园植物景观空间内游人行为,并分析与不同行为游人密度相关的植物景观空间特征指标。依据研究结果,提出内蒙古地区城市公园的植物景观空间优化建议,为今后提升游人在植物景观空间的游憩体验,构建人性化城市公园提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象的选择

1.1.1 样地和样方选择

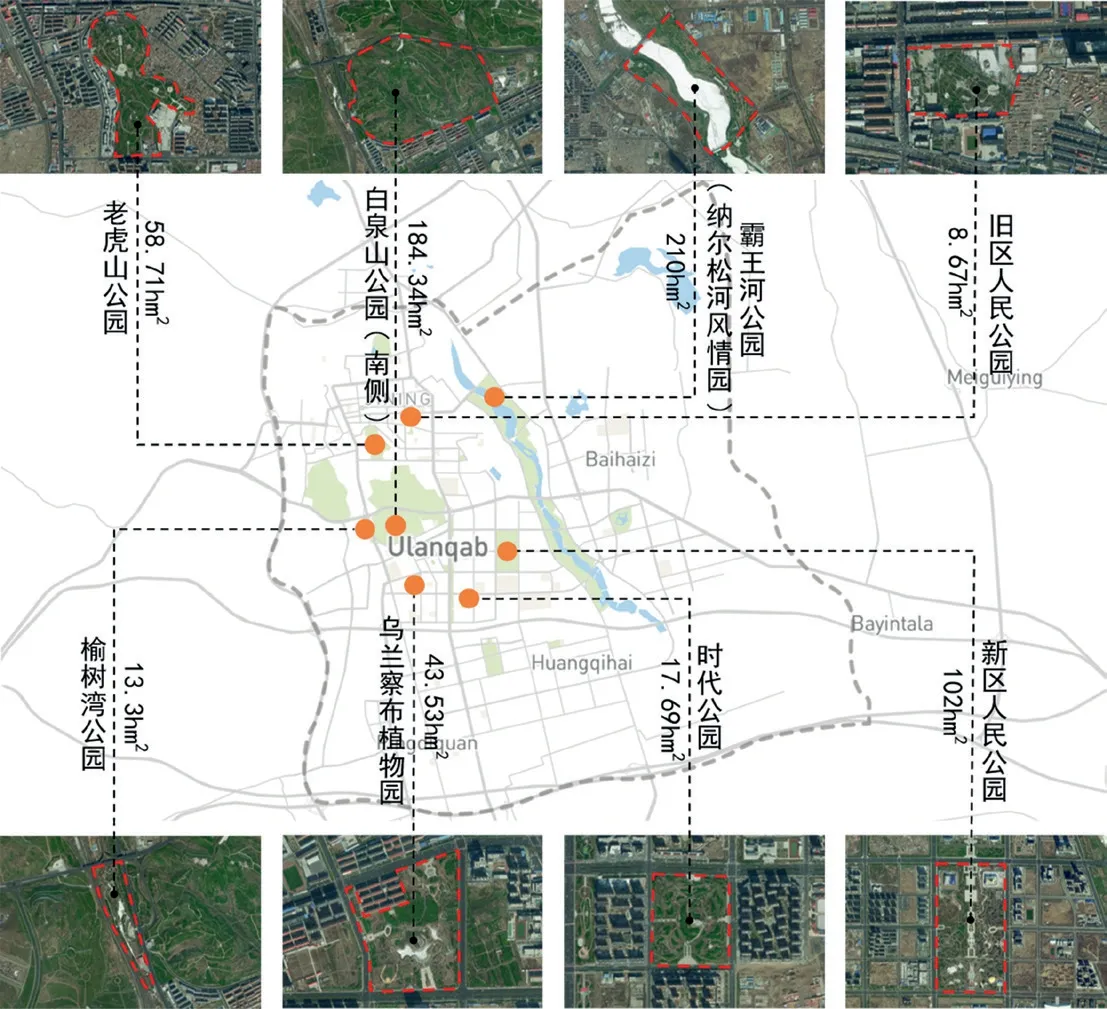

研究范围为乌兰察布市中心城区,总面积287km2。选取乌兰察布市中心城区的8个公园作为研究样地(图1),包括虎山公园、旧区人民公园、白泉山公园(南侧)、霸王河生态公园(纳尔松河风情园段)、榆树湾公园、乌兰察布植物园、时代公园、新区人民公园。

图1 研究样地分布图

在每个样地内,选取包含纯植物、道路、水体、建筑、广场5个景观要素和开敞空间、半开敞空间、封闭空间3个植物空间要素两两组合的15个植物景观空间作为1组研究样方。每个样地选出1组样方,对于100hm2以上的样地,选出2组样方。选择的样方要求必须有植物景观、人可进入、面积400m2左右。8个公园共选出127个样方。

1.1.2 植物景观空间分类

参考前人研究,结合对城市公园植物景观空间的实地调研,选出道路、水体、建(构)筑物、广场4种常见的园林要素,根据植物单独或与这4种园林要素的搭配,将城市公园植物景观空间分成纯植物景观空间、道路与植物组合景观空间、水体与植物组合景观空间、建(构)筑与植物组合景观空间、广场与植物组合景观空间5类。

1.1.3 调研时间

研究于2020年5—10月进行,选择天气较好的休息日和节假日进行现场问卷发放和游人行为调查。根据基础调研,选择公园人数较多的时间段进行调研:8:00—11:30和14:00—19:00。

1.2 游人对植物景观偏好研究方法——行为观察和行为地图法研究

行为观察法和行为地图法用于研究游人的行为方式。从当天调查开始,定点观察和拍摄记录游人行为相关数据,每个样方观察10~15min,并将数据落位于样方平面图上。用ArcGIS 10.4处理调研数据,绘制游人在不同专类植物景观环境中的分布数量、特点和行为方式。

1.3 植物景观空间特征指标的选择

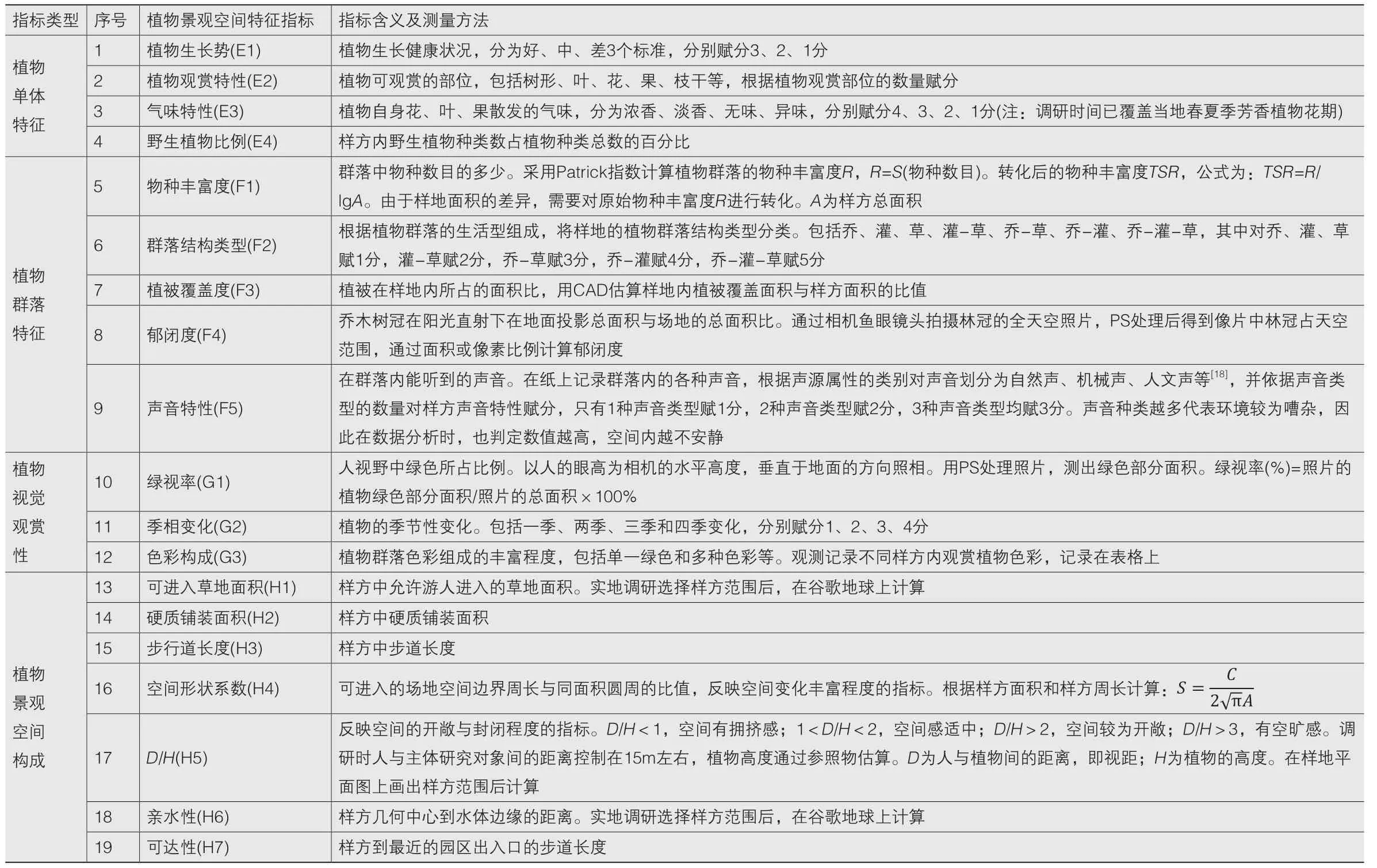

通过专家咨询的方式选择城市公园植物景观空间特征指标,探究与游人景观偏好和行为偏好相关的因素。参考10位园林专家的意见,依据指标应具有独立性、可观测性、能反映大众的审美需求等原则,选出19个植物景观空间特征指标(表1),将这些指标分为四大类,分别是植物单体特征、植物群落特征、植物视觉观赏性和植物景观空间构成。

表1 植物景观空间特征指标选择

1.4 数据分析方法

通过斯皮尔曼相关性分析研究各指标与偏好得分、不同行为游人密度之间的相关性,探究植物景观空间特征与游人景观偏好和行为偏好是否显著相关。

使用单因素方差分析,研究各植物景观空间内不同行为游人密度之间是否有显著差异。为满足方差分析要求,在方差分析前,对原数据进行变量转换:百分比类的数据进行平方根反正弦转换,计数类的数据进行对数转换。数据分析通过SPSS 24.0进行。

2 城市公园植物景观空间偏好结果与分析

2.1 游人对植物景观空间的景观偏好分析

2.1.1 偏好得分

本次共发放和回收问卷181份。从5类植物景观空间偏好得分看(表2),水体与植物组合景观空间得分最高,而纯植物景观空间得分最低,说明游人更加喜爱造景要素与植物结合的景观空间,尤其喜爱水景与植物结合的景观空间。

表2 5类植物景观空间偏好得分

2.1.2 游人偏好的植物景观空间特征分析

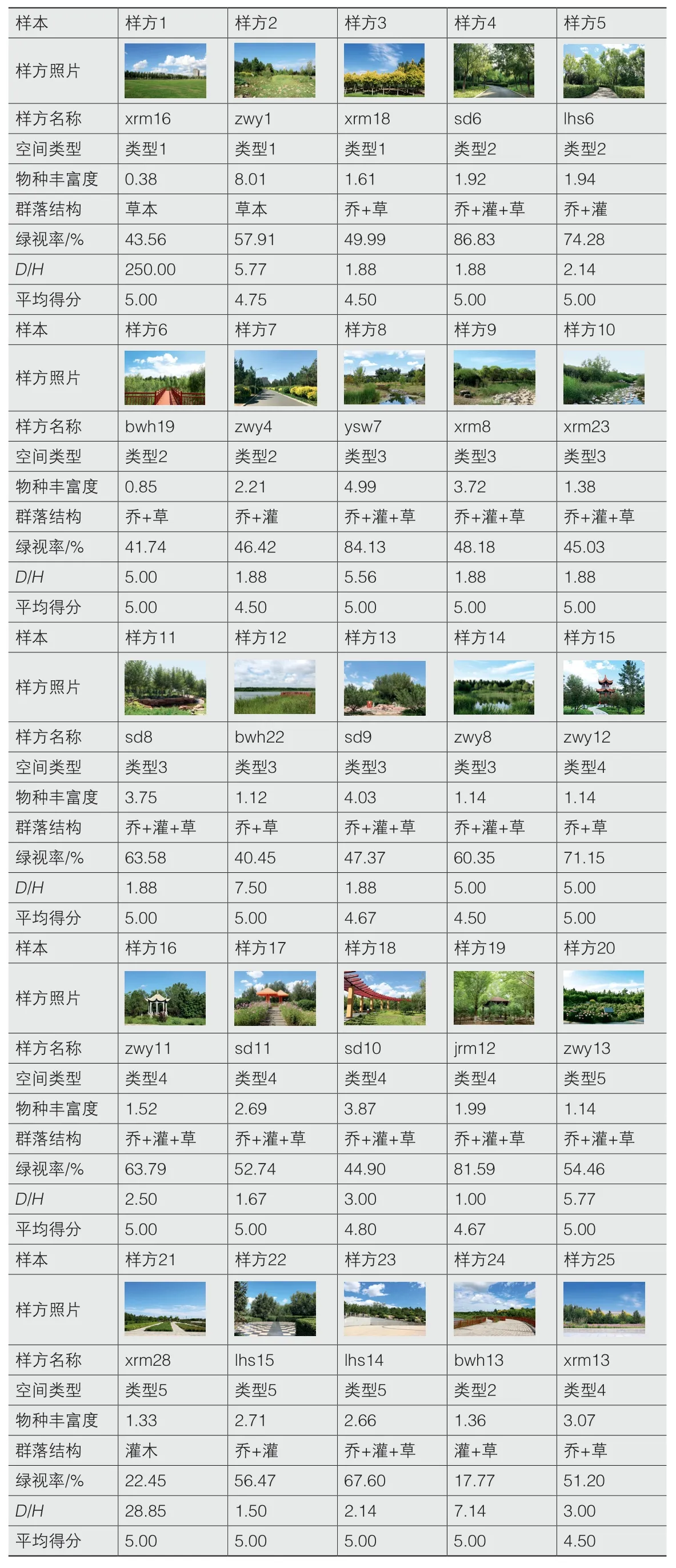

总体来看,游人较偏好的植物景观空间(平均得分>4.5)共有25个(表3),其中7个水体与植物组合景观空间(类型3)、6个广场与植物组合景观空间(类型5)、5个建(构)筑与植物组合景观空间(类型4)、4个道路与植物组合景观空间(类型2)、3个纯植物景观空间(类型1)。从物种丰富度、群落结构、绿视率、D/H4个维度来分析这些景观空间的特征。在25个样方中,有21个样方的群落中包含乔木,23个样方的绿视率大于20%,这表明游人对有乔木、绿视率高的植物景观空间较为喜爱。

表3 游人偏好的植物景观空间分析

具体从每种景观空间类型来看,纯植物景观空间中,平均分最高的样方为xrm16。样方植物群落为单一草坪,仅有草地早熟禾1种植物,物种丰富度低,空间开敞,为游人提供大面积的软质活动空间和通透的视野。道路与植物组合景观空间中,平均分最高的样方为sd6、lhs6和bwh19。这3个样方的群落结构各异,但均有上层乔木。样方sd6、lhs6的群落内均有灌木,且物种丰富度和D/H的值均较接近,空间围合感均较强,而bwh19的物种丰富度低于前两者,但D/H明显高于前两者。水体与植物组合景观空间中,平均分最高的样方为ysw7、xrm8、xrm23、sd8和bwh22,水体类型分别为溪流、水滩、水池、河流。这5个样方内有4个群落结构均为乔+灌+草,物种丰富度均较高。ysw7和bwh22的D/H值较高,空间开敞,视野开阔,其余3个样方D/H值相同,均为半开敞空间。建(构)筑与植物组合景观空间中,平均分最高的样方为zwy12、zwy11、sd11。这3个样方中zwy12的空间开敞。zwy11和sd11的群落结构均为乔+灌+草,D/H值相近,空间半开敞。sd11的植物最为丰富。广场与植物组合景观空间中,平均分最高的样方为zwy13、xrm28、lhs15、lhs14、bwh13。其中,zwy13、xrm28和bwh13的物种丰富度较接近,物种较少;D/H值均大于5,空间开敞。lhs15和lhs14的物种丰富度和D/H较为接近,空间半开敞。

2.1.3 植物景观空间特征与景观偏好关系分析

从相关性分析结果来看,游人景观偏好与植物观赏特性、季相变化、色彩构成呈显著正相关,与亲水性呈显著负相关(表4),即游人对植物观赏特征多样、季相及色彩变化丰富、距水边较近的植物景观空间喜好程度较高。

表4 植物景观空间特征与游人景观偏好评分相关性分析结果

2.2 游人对植物景观空间的行为偏好分析

2.2.1 游人行为方式分析

经统计,5—10月127个样方中的游人总数为955人,共24种游人行为方式。将24种游人行为方式归为5种类型,分别是:1)赏景行为(散步、观景、拍照);2)娱乐行为(跳舞、玩乐器、玩耍、戏水、唱歌、投喂、遛狗、打牌、放风筝);3)社交行为(聊天、聚会、约会);4)运动行为(跑步、打太极、玩空竹、使用健身器材、骑车);5)休憩行为(静坐、听音乐、睡觉、阅读)。

在所有行为类型中,进行赏景行为的游人最多,为380人;进行娱乐行为的人数为238人;社交行为159人;休憩行为122人;运动行为56人。可见,赏景活动是城市公园植物景观空间中的主要行为类型,说明植物景观空间对游人具有吸引力。

2.2.2 不同植物景观空间游人行为方式

从不同景观空间类型来看(图2),纯植物景观空间、道路与植物组合景观空间、水体与植物组合景观空间中最多的行为类型为赏景行为,建(构)筑与植物组合景观空间中最多的为休憩行为和社交行为,广场与植物组合景观空间中人数最多为娱乐行为和赏景行为,这说明5类植物景观空间对游人均有较强吸引力。在游人行为方式种类方面,广场与植物组合景观空间游人行为方式种类最多,为16种,建(构)筑与植物组合景观空间在其次,为13种,纯植物景观空间为11种,道路与植物组合景观空间、水体与植物组合景观空间较少,分别为9种和8种。推测有广场或建(构)筑的植物景观空间因其具有稳定的硬质下垫面,更能为游人多样化的行为提供场所;纯植物景观空间因具有可进入的草地且边界较模糊,可供游人进行多种活动;而有道路或水体的植物景观空间则因空间边界限制性强,游人部分活动受限。

图2 不同植物景观空间内游人行为类型

2.2.3 植物景观空间特征与游人行为方式关系分析

以19个植物景观空间特征指标为因子,采用方差分析比较不同类型植物景观空间中各类行为游人密度差异。游人密度是每个样方内各行为人数和面积的比值,单位:人/hm2。使用斯皮尔曼相关性分析研究各指标与不同行为游人密度间相关性。

1)各类景观空间内游人行为差异性分析。

对不同行为的游人密度比较的结果表明(表5),5类植物景观空间中娱乐、运动、休憩行为的游人密度有显著差异,赏景行为和社交行为的游人密度无显著差异,说明游人在不同植物景观空间中均喜欢进行赏景及社交行为。

表5 各类行为游人密度方差分析结果(单位:人/hm2)

广场与植物组合景观空间的娱乐行为游人密度显著高于其他类型空间,且广场与植物组合景观空间的运动行为游人密度显著高于纯植物景观空间、水体与植物组合景观空间和建(构)筑与植物组合景观空间;建(构)筑与植物组合景观空间的休憩行为游人密度显著高于纯植物景观空间、道路与植物组合景观空间和水体与植物组合景观空间。这表明19个植物景观空间特征指标可能与公园内游人的娱乐、运动及休憩行为有一定关系。

此外,表中数据较离散,分析可能与游人的行为较为主观,不同景观空间内各类行为人数会产生变化有关。

2)各类景观空间内游人行为相关性分析。

从相关性结果看(表6),娱乐行为游人密度与野生植物比例和可达性呈显著负相关,即游人倾向在野生植物种类少、可达性好的植物景观空间内进行休闲娱乐活动。运动行为游人密度与气味特性和硬质铺装面积呈显著正相关,与植被覆盖度和可进入草坪面积呈显著负相关,即游人倾向在气味芳香、硬质广场面积较大的植物景观空间内进行体育健身活动。休憩行为游人密度与郁闭度和亲水性呈显著正相关,与D/H、可达性呈显著负相关,即游人倾向在郁闭度高、较封闭、离水边较远、离出入口较近的植物景观空间内进行安静休憩活动(图3)。

表6 不同行为游人密度与植物景观空间特征相关性分析结果

3 结论与讨论

在景观偏好方面,水体与植物组合景观空间的偏好评分最高,说明游人较为喜爱植物与水景的搭配。Cottet等通过研究沿河居民对法国伊泽隆河不同景观的感知和景观评价,得出两岸覆盖乔灌木的河流景观更受欢迎的结果[19];Polat和Akay的研究表明水元素和植被之间保持适当平衡的景观受人喜爱[20],这些结论与本研究结果相近。相关性结果得出,游人景观偏好与植物观赏特性、季相变化、色彩构成呈显著正相关,与亲水性呈显著负相关。林志浩的研究得出人们对植物景观空间的偏好与植物的颜色、种类、结构类型数量有关[21],与本研究结果相似。

赏景活动是城市公园植物景观空间中的主要行为类型。5类植物景观空间中赏景行为和社交行为的游人密度无显著差异,说明游人在不同植物景观空间中均喜欢进行赏景及社交行为。不同行为游人密度与植物景观空间特征有关。游人倾向于在野生植物种类少、可达性好的植物景观空间内进行休闲娱乐活动;在气味芳香或硬质广场面积较大的植物景观空间内进行体育健身活动;在郁闭度高、较封闭、离水边较远、离出入口较近的植物景观空间内进行安静休憩活动。楼宇青等的研究结果得出面积较大的广场空间有利于康体类活动的开展,可达性好的空间有利于休闲活动的开展[15]。刘瑞雪等的研究结果表明:城市公园中,可达性较差的植物景观空间内进行休闲放松行为的使用者较少,硬质铺装面积较大的植物景观空间内进行运动行为的使用者较多[22]。这些结果与本研究结果相似。

因此,在今后内蒙古地区城市公园的植物景观设计中,可着重考虑使用观赏特性多、色彩丰富、多季观赏的植物,如运用当地观花、叶、果的乡土树种,以及当地野生和栽培花卉资源营造复层群落、花境、花海、缀花草坪等景观,提升整体美感,同时适度使用水生植物、观赏草类营造视野通透、野草丰美的水体景观,为游人创造宜观宜游的植物景观空间。通过种植芳香植物,在群落上层配置高大乔木,在中下层适当点缀灌木和片植地被,提升绿视率,并在机动车辆较少的出入口附近适当设置道路、建(构)筑物、广场等,适度扩大空间尺度,打造适宜游人休憩、娱乐、健身的植物景观空间。

值得注意的是,研究发现,游人倾向于在野生植物种类少的植物景观空间内进行休闲娱乐活动,即在野生植物种类较多的空间中,人的活动意愿较低。这一结果可为以保护生物栖息地、提升生物多样性为目的的城市荒野景观营造提供一定理论支持。另外,有研究表明,植物的芳香气味能使人放松和镇定[23];上海闵行体育公园也根据植物香味舒缓神经、降血压等不同效果在园内种植芳香植物。推测气味芳香的植物景观空间可为游人提供较为轻松舒缓的运动场所,可为游人倾向于在气味芳香的植物景观空间内进行体育健身活动这一结果做出解释。

注:文中图片均由作者拍摄或绘制。