原发性痛经机制及针灸疗效

马萧童,刘耔宜,强 昆,薛靖文,薛旭升,郑运松,*

(1.陕西中医药大学医学技术学院,陕西 咸阳 712046;2.陕西中医药大学附属医院医学影像科,陕西 咸阳 712000;3.北京中医药大学孙思邈医院针灸科,陕西 铜川 727100)

痛经分为原发性(primary dysmenorrhea, PDM)和继发性,其中90%以上为PDM[1]。针灸已逐渐成为国内外研究热点,而目前针灸治疗PDM相关神经影像学研究存在取穴单一、数据分析方法单一等问题,罕见横向与纵向综合研究。本研究基于脑静息态功能MRI(resting-state functional MRI, rs-fMRI),采用低频振幅(amplitude of low frequency fluctuation, ALFF)和度中心性(degree centrality, DC)方法观察PDM发病机制及针灸疗效。

1 资料与方法

1.1 研究对象 前瞻性收集2020年10月—2021年10月25例陕西中医药大学PDM患者(PDM组),均符合中、西医诊断PDM标准;均为右利手;月经周期规律,为(28±7)天;未育且近期无生育计划;可配合接受PDM针灸治疗及MR扫描;针灸时有酸、麻、重、胀等得气感。排除标准:①继发性痛经;②MR检查禁忌证;③颅脑或盆腔器质性病变;④血液、神经系统疾病及其他严重原发病;⑤曾服用避孕药、抗抑郁药;⑥1个月内曾接受药物干预痛经。最终PDM组共纳入20例,年龄18~28岁、平均(23.0±2.5)岁。同期招募陕西中医药大学27名健康女性青年作为健康对照(healthy control, HC)组,年龄20~27岁、平均 (24.0±2.3)岁;无明显痛经或症状轻微。本研究通过医院伦理委员会审查批准;受试者均签署知情同意书。

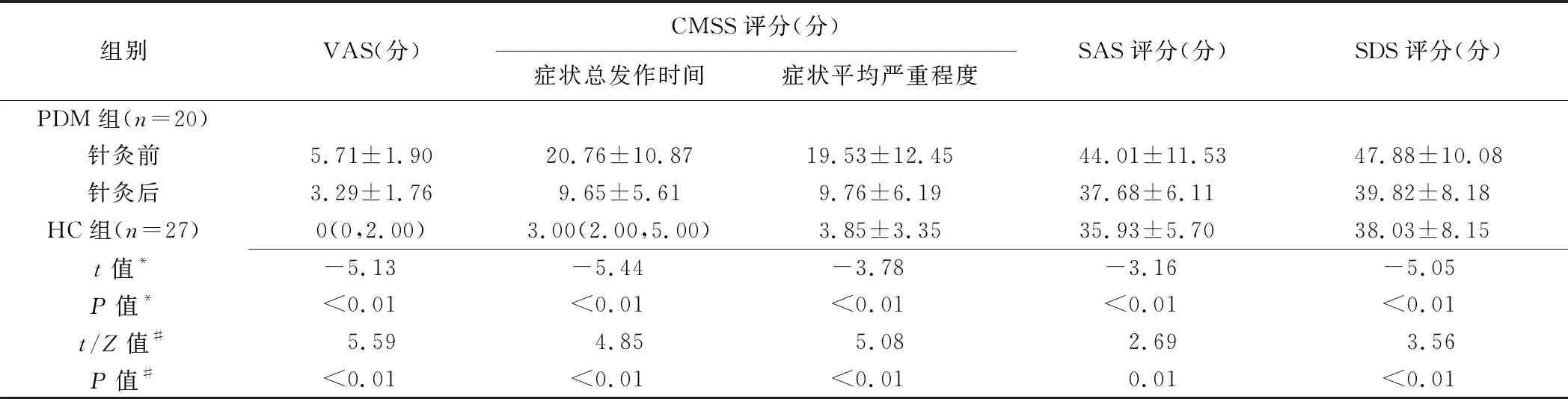

1.2 观察指标 行疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS),记录COX痛经症状评分量表(COX menstrual symptom scale, CMSS)中症状总发作时间和症状平均严重程度、焦虑自评量表(self-rating anxiety scale, SAS)及抑郁自评量表(self-rating depression scale, SDS)评分。

1.3 针灸 由1名具有5年以上工作经验的针灸科主治医师于PDM组患者月经来潮前1周开始对其进行针灸治疗,每日1次,每次30 min,治疗1周,至月经来潮时停止。以32号1.5寸华佗牌一次性不锈钢针刺双侧三阴交和关元穴,各进1针,共进3针;以平补平泻法行针10~20 s,至患者产生向会阴部放射的得气感开始留针10 min,共行针4次。采用配备远红外线的特定电磁波治疗仪照射上述部位,以代替灸法。对HC组不予治疗。

1.4 MRI 对HC组于其月经期第1~2天,对PDM组分别于针灸前月经来潮第1~2天、针灸后首次月经第1~2天行头颅MR扫描。扫描前嘱受试者静坐20 min,接受VAS、CMSS、SAS及SDS评分。采用Siemens Skyra 3.0T MR仪,配备20通道头颈联合线圈及体部相控阵线圈。嘱受试者仰卧、闭眼并保持清醒静息态,佩戴专业3M防噪耳塞及Siemens耳罩,以泡沫垫固定其头部,行头颅MR扫描。扫描参数:三维磁化准备快速梯度回波序列T1WI,TR 2 530 ms,TE 3.37 ms,FA 7°,层厚1.0 mm,体素1.0 mm×1.0 mm×1.0 mm,FOV 256 mm×256 mm,采集192层,用时5 min 58 s;梯度回波平面回波成像,TR 2 000 ms,TE 26 ms,FA 90°,层厚4.0 mm,体素3.5 mm×3.5 mm×4.0 mm,FOV 224 mm×224 mm,采集35层,240帧全脑图像,用时8 min 6 s;压水序列T2WI,TR 8 000 ms,TE 81 ms, FA 150 °,层厚5.0 mm,体素0.7 mm×0.7 mm×5.0 mm,FOV 230 mm×230 mm,采集25层,用时2 min 24 s。

1.5 数据处理 将MR数据转换为nii格式,进行质量检查及整理。基于Matlab 2013b平台,以SPM12及RESTplus软件包进行批量预处理,包括删除前10个时间点、时间层校正、空间标准化、平滑(DC无此操作)、消除信号漂移、回归噪声协变量、滤波(ALFF无此操作)及正式处理(ALFF频率域为0.01~0.08 Hz,DC校正阈值r为0.25),剔除平移≥1.5 mm、头动≥1.5°的图像,最终获得去均值、标准化的ALFF参数图和二值DC参数图。

1.6 统计学分析 采用SPSS 22.0统计分析软件。以±s表示符合正态分布计量资料,行t检验;以中位数(上下四分位数)表示不符合正态分布者,行秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。采用SPM12软件,对组间及组内全脑ALFF值及DC值分别行独立样本t检验(以年龄为协变量)和配对样本t检验,不予校正,以体素水平P<0.01、团块水平P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组基本资料及量表评分 PDM组与HC组受试者年龄、身高、体质量、月经周期及经期时间差异均无统计学意义(P均>0.05)。PDM组针灸前受试者VAS、CMSS评分、SAS评分及SDS评分均显著高于HC组(P均<0.05),PDM组针灸后受试者上述评分均显著低于针灸前(P均<0.05);见表1。

表1 2组受试者痛经量表评分结果比较

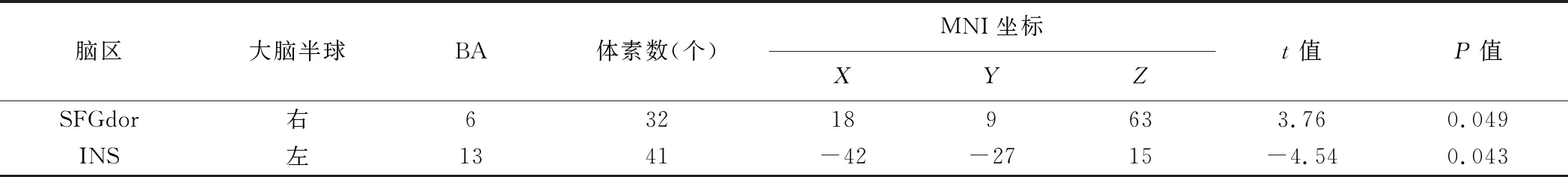

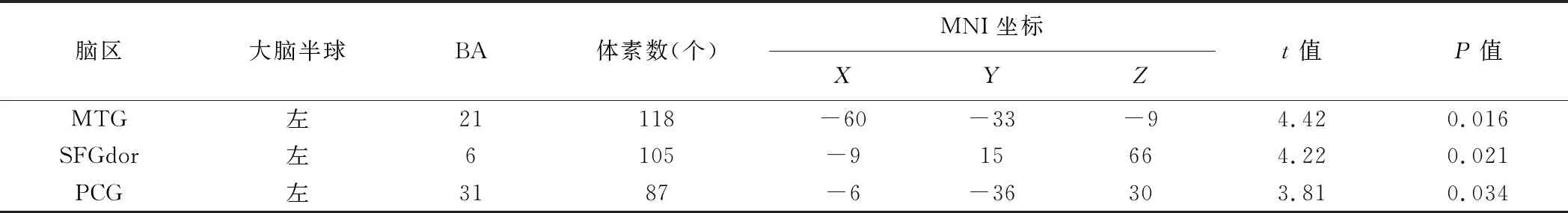

2.2 组间脑区ALFF值及DC值比较 PDM组经期右侧背外侧额上回(dorsolateral superior frontal gyrus, SFGdor)ALFF值高于HC组(P=0.049),而左侧脑岛(insula, INS)ALFF值低于HC组(P=0.043);见表2及图1。PDM组经期左侧颞中回(middle temporal gyrus, MTG)、左侧SFGdor及左侧后扣带回(posterior cingulate gyrus, PCG)DC值均高于HC组(P均<0.05);见图2及表3。

表2 PDM患者与健康女性经期ALFF值存在差异脑区信息

表3 PDM患者与健康女性经期DC值存在差异脑区信息

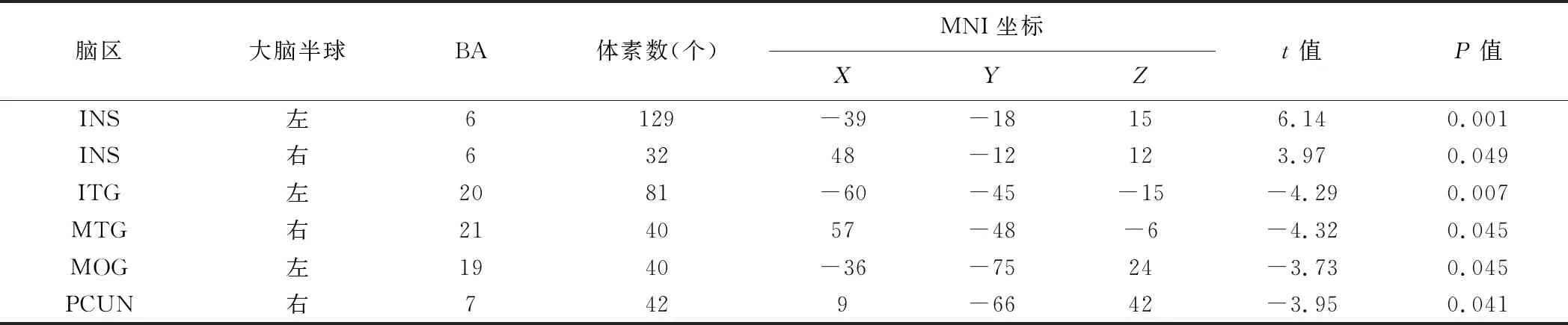

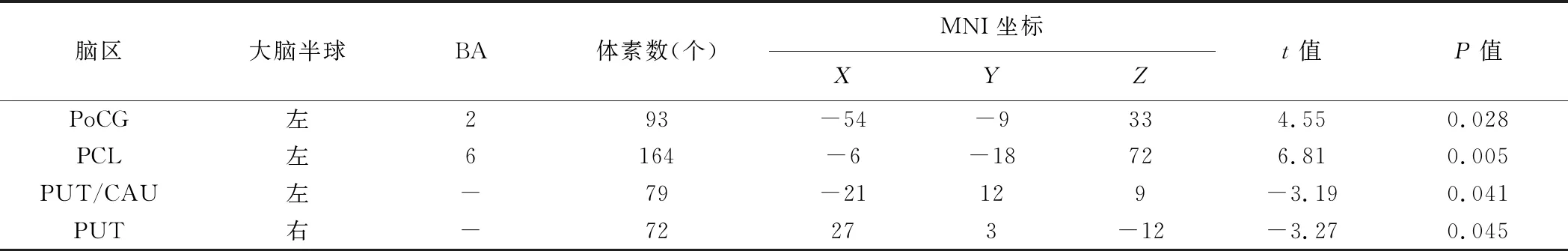

2.3 PDM组治疗前后脑区ALFF值及DC值比较 PDM组针灸后经期双侧INS ALFF值高于针灸前(P均<0.05),而左侧颞下回(inferior temporal gyrus, ITG)、右侧 MTG、左侧枕中回(middle occipital gyrus, MOG)及右侧楔前叶(precuneus, PCUN)ALFF值低于针灸前(P均<0.05);见图3及表4。PDM组针灸后经期左侧中央后回(postcentral gyrus, PoCG)、左侧中央旁小叶(paracentral lobule, PCL)DC值高于针灸前(P均<0.05),而左侧壳核(putamen, PUT)/尾状核(caudate, CAU)、右侧PUT DC值低于针灸前(P均<0.05);见表5及图4。

表4 PDM患者针灸治疗前、后经期ALFF值存在差异脑区信息

表5 PDM患者针灸治疗前、后经期DC值存在差异脑区信息

3 讨论

PDM反复激活/抑制相关神经网络,可致其结构和功能重组,即神经重塑。传统针灸疗法治疗PDM等情志疾病效果较佳。rs-fMRI有助于观察PDM患者经期脑功能改变及针灸逆转神经重塑的作用机制。

本研究发现PDM不仅引起脑局部神经元活性改变,还可致部分脑区与全脑功能连接密度异常;PDM组经期右侧SFGdor ALFF值高于、而左侧INS ALFF值低于HC组。SFGdor属于前额叶皮层(prefrontal cortex, PFC),而背外侧PFC为突显网络(salience network, SN)与中央控制网络重叠脑区。MAO等[2]发现慢性腰痛患者背外侧PFC灰质体积减小;KUCYI等[3]指出,背外侧PFC、尤其右侧背外侧PFC可反映大脑跟踪外部刺激捕获注意力的程度,故右侧SFGdor ALFF值升高可能为机体代偿性抵抗疼痛的表现。INS则与皮层及皮层下结构存在广泛纤维连接,可通过分配疼痛信号决定大脑注意方向,其功能异常所致疼痛或镇痛整合紊乱可能为机体慢性疼痛的重要神经机制[4]。PDM患者INS活性减低导致整合内外部应激源失衡可能为痛经机制之一。

刘妮等[5]报道,PDM患者经期左侧颞上回/MTG DC值减低;但本研究PDM组经期左侧MTG、SFGdor及PCG DC值高于HC组;可能与PDM疼痛的复杂性、变异性及个体差异有关,或MTG并非感知疼痛的必要脑区,其功能改变缺乏特异性。PCG是构成默认模式网络(default mode network, DMN)的重要节点;有学者[6-7]发现机体疼痛及负性情绪表征于前、后扣带回及PFC,而认知控制表征局限于PCG,即PCG既调控疼痛主观感受,又参与对痛感的认知和记忆。

INS在处理情绪、躯体感觉及注意认知中发挥重要作用。黄梅忠[8]发现,颈型颈椎病慢性疼痛患者接受颈椎运动导引训练后症状显著改善,且INS ALFF值升高。PCUN及颞叶皮层均属于DMN,其功能障碍与慢性疼痛密切相关;研究表明,PDM患者经期或非经期PCUN ALFF值均显著增高[9-10],非经期颞叶θ波振荡增强[11]、经期ReHo增加[12],且颞叶灰质体积及ReHo减低可产生抑郁等负面情绪[13];林倩倩[14]认为PCUN平均血氧水平依赖响应强度与机体疼痛敏感性呈负相关。PoCG和PCL属于感觉运动网络,参与驱动感觉系统内外感受功能、介导疼痛认知行为和情感体验[15]。王永霞[16]发现,PDM患者接受3个疗程针灸治疗后左侧PoCG ALFF值增加;而豆状核的PUT及CAU均参与构建基底神经节-丘脑-皮质回路,使机体产生痛觉。本研究结果与上述报道基本相符,其机制可能在于针灸打破了SN负激活状态,INS重新对疼痛信号进行编码和定位,将更多镇痛信息带入神经网络,并通过减低PUT/CAU与全脑功能连接的密度而减弱痛觉信号传导;同时,针灸后PCUN ALFF值减低可能与DMN异常得到部分纠正而使机体对疼痛敏感度降低有关。

综上,PDM患者经期多个脑区功能异常,针灸治疗有助于改善。但本研究样本量小,未设置假针刺组,且无法保证PDM患者接受MR扫描时均处于疼痛状态,有待后续加以完善。