本科生科研创新能力培养中的注意力分配研究*

黄建洪

本科生是高素质专门人才培养的最大群体,本科教育是提高高等教育质量的最重要基础。进入新时代,高等教育更加清晰地聚焦于以中国逻辑来立德树人、形成高水平人才培养体系。①参见本书编写组:《习近平总书记教育重要论述讲义》,北京:高等教育出版社,2020年,“导言”。其中,关键任务之一便是提高本科生创新思维和能力的培养。②参见钟秉林、方芳:《一流本科教育是“双一流”建设的重要内涵》,《中国大学教学》2016年第4期。无论是“四个回归”的方向描述,还是依托“双一流”建设战略递次展开的“双万计划”、“六卓越一拔尖”计划、“四新”人才培养,抑或是更为具体的“五大金课”建设等,目标都直指培养具有可持续发展学力和创造力的学生、构建研究性教育形态这一重大使命。①参见李硕豪:《论一流本科教育的基本特征》,《中国高教研究》2018年第7期。然而,现实中部分高校管理者、教师以及服务人员等对本科生教育的重视,往往在不同程度上体现为“口号响、行动少”“只搞锦上添花,不做雪中送炭”,把培养本科生仅仅当作是完成工作而非立德树人的重中之重,从而导致在“创培”中出现注意力分配不足的问题。本文试图围绕学校和院系培养单位的“创培”微观过程,探究多主体的注意力分配问题,以此来提供助益。

一、注意力分配:理论援引与分析框架

注意力分配(attention allocation)成为理论问题,其问题意识在于,在现代社会信息海量和事务繁杂的情势下,行动主体的时间分配和精力使用成为需要进行配置管理的社会问题。注意力资源的稀缺成为一种常态,个体、组织乃至环境都密切地关联于此,主观选择背后一定存有复杂的主客观互动机制。

注意力分配是社会科学中一个跨学科的研究主题。譬如,心理学将注意力看作是行为主体的大脑认知过程,关注它的外界刺激关联以及大脑思维活动触发的决策过程②See Posner & Rothbart, “Research on Attention Networks as a Model for the Integration of Psychological Science”, Annual Review of Psychology, 2007(58).;再如,经济学把注意力看作是一个激励过程,强调通过好的激励设计可以引导有效的注意力分配③See Mullainathan, Sendhil & Shafir, Scarcity: Why Having Too Little Means So Much, New York: Times Books,2013.;又如,管理学将注意力看作是组织环境的产物,主张通过规划、统筹、控制组织以优化配置组织及成员注意力分配④See Seshadri & Zur Shapira, “Managerial Allocation of Time and Effort: The Effects of Interruptions” , Management Science, 2001(47).;复如,组织学认为注意力是组织环境的产物,管理认知、议程设置、企业行为和组织生态等均为特定环境下注意力配置的过程⑤See Ocasio, “Towards an Attention-Based View of the Firm” , Strategic Management Journal, 2011(18).;最后,社会学则强调注意力是社会环境的产物,认为组织和制度环境及其运作机理可以由此得到解释。⑥参见练宏:《注意力分配——基于跨学科视角的理论述评》,《社会学研究》2015年第4期。

上述心理学、经济学和管理学较多关注行动者维度,强调行动者是注意力分配最重要的因素⑦参见练宏:《中国政府行为的注意力分配研究何以有特色?》,《公共行政评论》2020年第1期。,认为通过良性的大脑认知、激励与统筹管理,可以达至最优的注意力分配。组织学和社会学则侧重结构维度,认为行动者受结构因素的影响,其注意力分配具有路径依赖、自我强化与封闭惰性等特征。然而,这两个维度并非彼此割裂的,而是一种交互式的互嵌与互塑过程。基于此,本文试图在既有基础上,细化“结构—行动”的分析维度,以管窥注意力分配的中观世界和微观机制。

结构指正式或非正式的制度安排。这既包括体制结构、组织结构、制度结构等正式制度,也包括组织内的文化、约定俗成的习惯等非正式制度。前者让特定场域内的行动者稳定地受到超越时间和空间的影响,其结构的影响力不仅能够塑造行动者角色,更为重要的是,它通过所提供的逻辑路径塑造出与结构相匹配的稳定行为。正式制度为注意力分配提供长期稳定的结构性因素、结构性机制与结构性约束,应作为探究注意力过程的首要考量。后者为潜隐不彰的、非明文示人的柔性制度,它为行动者提供“浸润式”的行动氛围和活动环境,让过程性的特定场景不断出现或转换但又总是在稳定可控之中。

行动即行为者主体的实践活动。行动的启动或展开,并不是随机的,它是一个与行动者综合利益权衡、目标引导、激励刺激、约束限制以及考评反馈相关联的结构性“行为束”。这些行为之所以出现、存在、延续、转化或终结,受到所处环境的结构性影响和“沉浸式”塑造。同时,行动当然还会受到主体的生活阅历、知识积累、认识方式以及当下氛围等多方面影响。因此,更多地将行动之所以发生的客观因素带入分析之中,围绕主体的“结构性作为”展开注意力的探究,成为可能和可行的努力方向。

要回答为什么同样的场域场景,只有部分学生得到较优良的科研能力训练而其他人则没有这一类的问题,需要在中微观层面关注注意力分配的发生学和运筹学。其中关键的问题是,高校育人场景下的注意力分配机制与逻辑究竟是怎样的,内隐着怎样的独特张力、矛盾状态与结构困境。高校是一个组织化的专门机构,尽管日渐被赋予科学研究、文化传承、社会服务和国际交流等多重功能,但人才培养依旧毋庸置疑是其核心功能和“第一主业”。然而,高校并非铁板一块,它是层级制与职能制叠加的育人机构,需要面对来自国家和社会等各方面的偏好、需求等约束。教育主管部门作为制度设计者,其育人导向布局下的制度安排,构成高校行动者有规律行为的“指挥棒”。在社会层面,既有包括来自用人单位对毕业生更好专业素养和实践技能的持续需求,也有包括来自广大家庭对子女更有岗位竞争力、更高薪酬待遇的期盼。就学校内部而言,无论是从教者还是学习者,他们在学校场域中的利益偏好、行为逻辑以及实践效果在极大程度上并非随欲所欲的选择,而是一种外显或内隐规定程式下的生成性行动,是客观环境约束与主观实践选择的“合成”。受制于环境影响,人们并不能随心所欲地安排自己的时间和节奏,高校的管理者、从教者和学习者亦然。注意力分配并不是一个技术问题(个人技巧或计划安排),而是一个组织、制度甚至是社会问题。①参见练宏:《注意力分配——基于跨学科视角的理论述评》,《社会学研究》2015年第4期。基于“结构—行动”的分析框架,本科生“创培”问题,本质上是一个特定场域内的注意力分配问题。

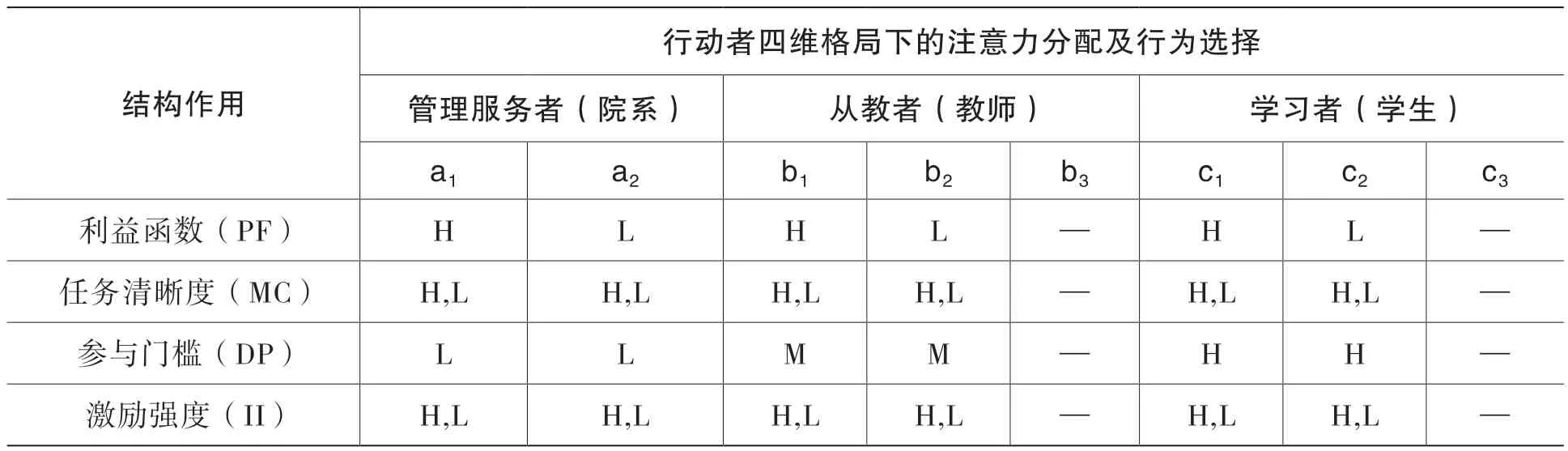

对此问题,“结构—行动”维度的分析有其价值。如何识别行动的利益,并非行动者完全自我判断和自我实现的,与场域生态即结构有关。在这样的利益研判和认肯情势下,行动者对于任务目标、参与门槛以及激励反馈等会投入怎样的时间关注和精力付出,就成为特定结构过程作用下的综合选择问题。基于此,本文尝试以“利益函数(Profit Function,PF)—任务清晰度(Mission Clarity, MC)—参与门槛(Difficulty of Participation, DP)—激励强度(Incentives Intensity, II)”的四维格局来揭示该场域中的行为惯常以及背后的逻辑、机制和影响。其中,PF指行动者利益偏好在复杂场域实践中的转换可能性及实现程度,从利益函数的认知研判起,行动者就介入了注意力的分配进程之中;MC是指行动实践中任务目标的层次性及其复杂性,直接影响各行动者的场域参与策略;DP高低即任务接入的起始难度、准备条件、资源禀赋和行动者能力等要求,会产生行动者筛选及其行为定向筛选;II则是指基于现有激励机制所提供的对行动者时间精力投入并产生预期绩效的强弱程度,存在强、弱激励以及正向、负向激励之分。

二、“创培”场域中的注意力:分配逻辑与行动策略

“创培”中行动者决定是否花、花多少、如何花时间精力去作为,并非一个纯粹自生自发的个体性选择,在很大程度上它是一个场域公共选择问题。“创培”场域的过程性与多主体性,让注意力分配重要性越发凸显。“创培”场域的过程性,既包括课堂教学(如研究课、翻转课、案例课、实验课等)中的教学训练,又包括课堂外的课题研习(如“大创”训练计划、“挑战杯”等各类研究活动),还包括导向应用和发现的实践锻炼(如专业见习、实习和毕业论文设计)等。“创培”过程就是一般意义的教育教学过程。为分析需要,这里选取课外课题研习这一类型来进行探讨。在这些繁复过程中,包括管理服务者即院系(a)、从教者即教师(b)和学习者即学生(c)等各类行动者参与其中。多主体的育人场域,需要面对多环节、多任务的过程管理和场景管理,如何合理配置时间精力便成为一个基础性的问题。

“创培”场域中的注意力分配,是多重非均衡关系下的制度性选择。院系、教师和学生三者之间,是“一束”非对称关系:A.管理服务者—从教者;B.从教者—学习者;C.管理服务者—学习者。场域的非严格等级序列关系和非充分科层关系,让此过程成为一个圈状多维关系(见图1)。

图1 本科生科研创新能力培养过程中的多主体注意力分配示意图

在此关系构成中,院系、教师无法以纯粹命令的方式让教师、学生绝对顺从,即便拥有形式权力,然则回应方是否“照此办理”依然存疑。对于课外课题研习,教师的“主导”与学生的“主体”关系能否有效建立,并非完全取决于院系的关注、教师的投入,很大程度上与学生是否决定参与有关。而学生的参与选择,无论从认知上,还是行为上,都深受身处的制度环境和“过来人”经验的影响。在注意力处于被前置信息“浸淫”和当期规则塑造的条件下,学生个体选择的“个体性”会被嵌入丰富的“集体性”因素。上述多重非对称关系,会减少信息传递的有效性、行动的快捷性、结果评价的直观性,从而形成某种“混沌”状态,也会导致许多非预期行为出现。这种情势下的注意力分配,是一种场域公共选择,具有信息非对称性、资源有限性、责任弥散性、激励应急性、约束选择性和评价自为性。这是“创培”场域中注意力分配的一般逻辑特征。

“创培”场域中的注意力分配,本质上是一种项目化选择。基于项目制所拥有的信息、资源、责任、激励、约束和评价等常规特征,可以从“结构—行动”的四个子维度PF、MC、DP、II来进一步认识场域中各行动者既有注意力分配下的行动策略(见表1)。

表1 “结构—行动”维度中的注意力分配分析

第一,A关系结构中(即管理服务者—从教者)的注意力行动策略。对学生进行科研创新能力的培养,管理服务者整体上是不能选择不参与的,但其注意力配置未必完全到位。作为积极参与者a1和消极参与者a2,会根据项目级别识别学生课外科研训练的预期效应与自身的相关性。与己相关性弱或研判为弱,行动分化就会出现,与教师的关系建立也会随之改变。在正相关利益函数情势下,管理服务者会设置清晰的任务目标并展开行动。同时,他们会依据现有环境和条件组织实施“创培”,以降低参与难度。只有在高利益函数、高任务清晰度、高激励强度(如与年末绩效、晋升考评等直接关联)的情况下,才会对从教者进行积极动员和过程管理,甚至会创造条件鼓励教师投身到对学生课外学术活动的训练中去。因此,在(1)a1—b1、(2)a1—b2、 (3)a2—b1和(4)a2—b2四种情形中,有且只有(1)情形在利益、任务和激励都到位的情况下,管理服务者和从教者的注意力分配才会到位并采取行动。而(2)与(3)情形中,都存在双方注意力配置失衡、精力投入不足的状况;在(4)情形中,则会出现敷衍、低效甚至是负面的注意力分配效应。

第二,B关系结构中(即从教者—学习者)的注意力行动策略。在此关系结构中,存在(1)b1—c1、(2)b1— c2、(3)b2— c1、(4)b2— c2和(5)b3— c3五种情形。情形(5)客观存在,选择不参与行为,即无注意力分配。在课外学术训练方面,师生之间没有建立起普遍应有的互动关系,此现象的产生既有组织管理的问题,又有核心行动者即师生的认知原因,更有绩效评价和激励引导低效或部分失效的因素。部分教师会认为这是非明文规定的“额外负担”,学生中也存在把课外科研训练当作低收益活动,或者至少认为它们没有专业课程学习来得重要。“创培”的长尾效应也会强化这种认识。从注意力分配的关系有效性角度看,情形(1)至(4)表示的是师生均主动、教师主动—学生被动、教师被动—学生主动和师生均被动的时间精力投入。通常情况下,情形(1)容易产生比较好的注意力配置效果,情形(2)(3)次之,情形(4)的注意力投入最弱,但实际情况可能与此会有相当的差异。这与科研训练任务的清晰度、课题内容的难易度等因素高度关联。即便在自选项目或题目、自我能力认知较为清晰准确的情况下,学生依然可能因为知识储备不足、方法训练不够以及预期成果难以得到导师认可或得以发表等因素,选择消极参与、形式参与甚至是主动或被动退出。在此情况下,策略性地选择不参与或象征性参与的情况便会出现。

第三,C关系结构中(即管理服务者—学习者)的注意力行动策略。在此关系结构中,有效存在(1)a1—c1、(2)a1—c2、(3)a2—c1和(4)a2—c2四种情形(a1—c3、a2—c3都为无效关系)。虽然在科研训练过程中,更多的是导师与学生或导师与学生团队的关系,但是作为一个环境氛围或激励生态而存在的管理服务者,其实对学生在科研方面的注意力分配也有着复杂影响。上述情形(1)中,各方的注意力投入会比较充分,(2)(3)次之,情形(4)下各方都会因预期效应难以展现而出现消极、退缩甚至退出行为。其中,管理服务者所提供的鼓励科研的氛围、明晰的导引制度、较有力度的经费支持和负责任的导师力量或团队,以及科研行为和科研成果得到评优评奖和保研资格加分等认可激励等,对于学生行为会有直接影响。这对学生是否选择参与课外课题训练、参与何种训练、以何种程度投入训练等,都会有深刻的注意力分配和行为调节作用。

上述注意力分配的一般情形,对“结构—行动”的内涵做了相对封闭的“自循环”设置。实际情形中,还需考虑以下两方面。一是外界输入。诸如国家和上级教育行政主管部门的法律法规和指导性意见(如近年“双一流”背景下的各种育人创新计划和举措),对于创新意识和创新能力的考核强调,会延伸出高校内部程度递加的考核。这会引发校内育人考核环境的变化,导致管理服务者、从教者、学习者关系的调整。譬如对教师而言,指导学生在年末绩效考核权重增加,尤其是在职称晋升、职务晋级等方面作为加码式的刚性要求,都会触动教师对学生科研项目的积极回应,强化教师的注意力配置,一定程度提高教师的参与度和参与质量。二是评价反馈。信息可及性大幅提高的情势下,社会各方对人才创新素质培养的新要求塑造着社会舆论、“倒逼”高等教育改革和政策创新。这自然会对高校的育人议程、培养方案和师资建设等产生重要影响,对于基层培养单位在“创培”方面创设环境条件、形成定向激励、衔接相关评价等方面的注意力引导和行为塑造,具有不可忽视的正向作用。

三、多向软约束:注意力配置失灵与运筹转换

对本科生创新能力培养越发重视,是一个不争的事实。要解释为何内外环境都颇为重视的情况下,还会存在“创培”中各类行动者的参与度、参与质量参差不齐,仅有少数学生得到较好训练,即“拔尖培养”的现象,需要落实到注意力分配的逻辑深处——多向软约束上。

“软约束”来自于“预算软约束”,是指内生于特定体制的低效甚至无效的组织行为现象,即在缺乏硬化预算约束(承诺真实可信的制度业已确立)的情况下,当事人由于知道自身必然会得到制度设计方追加资金或政策支持而不采取有效行为或从事无效行为。这类现象既表现为企业预算软约束,又呈现为地方政府预算软约束,甚至还会出现在农村基层自治中的法律软约束。①参见Kornai, Economics of Shortage, Amsterdam: North-Holland,1980;林毅夫、李志赟:《政策性负担、道德风险与预算软约束》,《经济研究》2004年第2期;章奇、刘明兴、单伟:《政府管制、法律软约束与农村基层民主》,《经济研究》2004年第6期。软约束广泛分布于有组织存在的地方,不论是公司企业、政府部门还是事业单位。这里的关键,是权力(利)供给失衡所导致的赋责模糊,从而引发连锁反应并成为惯常。从教育教学的具体组织实施层面看,高校“创培”场域中的软约束是一个多向软约束。它有着软约束的一般共性,同时也存在着教育领域的行业特征。在“创培”中,A、B、C三对关系结构均具有软约束的基本特征,并引发注意力的错配。

其一,在A关系结构中,从组织管理的角度讲,目标简化与目标置换的注意力分配会被强化。校方层面对于培养目标的培养方案表述,具有整体的合规性,但对于需要与培养方案衔接的课外能力培养的多样性以及有效性等议题,则存在着实施的选择性。这种选择性本身,已然是注意力分配的结果,而且会作为一个前置性框架和制度背景,对基层培养单位的政策执行者影响颇深。当“创培”相关事宜进入组织实施层面,鉴于院系与教师之间的双向软约束关系——院系难以对教师的“创培”质量进行全员考核以及教师亦无须对院系直接负责,甚至不参与也是惯常,易于操作和效果呈现便成为基层首要考虑。即,导向易于量化考核和评价的学术产出,包括课题立项、论文发表、相关获奖等,更为延续的事宜譬如各类奖学金、保送读研、组织选调、考公考事业单位等,则是其延伸的关联效应。出于现实的考虑,作为非“一票否决”项目,院系的注意力自然会被能够带来显示度的部分师生课题和论文产出“锁定”。

其二,在B关系结构中,聚焦于从教者立场,出现选择性或自为性的注意力分配成为常态。这是因为,“创培”中师生关系是否建立、互动质量如何,具有很大的随机性,且无法以明晰的责任来彼此约束或考核,处于双向软约束状态。尽管越来越多的高校把教师分为教学型、教学科研并重型、科研型和社会服务型,以便进行分类管理和绩效考核,但这样的划分对于促进“创培”的作用效果并不显著。实际上,部分出于职称压力和自身课题完成情况等现实考量的教师,对于“创培”有较高参与意愿,而无上述考量的教师则是部分呈现“自由人”状态。需要注意的是,除上述情形之外,还存在相当大一部分既无直接的职称需求又无直接的绩效回馈需求的教师群体,在从事着对本科生课外学术科研的指导训练工作。这一类人,如教授群体,更加类似于麦格雷戈所讲Y理论中的人士,在没有监督约束的情势下依然能够做出更加优质的工作来。这就可以从另一个侧面解释一个现象——优秀是一种习惯,越是科研优秀者,则越有较大概率也是教学优秀者,同时也是指导学生“创培”的骨干。但同时,不容忽视的是,另一类为数不小的群体,本身是科研优秀的教师,往往自身的科研项目和工作量较大,他们有可能无法顾及自己的研究生,就更遑论对本科生的关注。可见,高校教师的“师”之价值定位、校之“育人”定位亟待厘清和正位。

其三,在C、B两种关系结构中,以学习者角度而论,总体上呈现一种“旋涡式”的注意力分配模式。“创培”中,院系与学生之间的互动关联和责任模式极为松散。作为能动主体的学生,有着自身的行为偏好和选择能力,不选择也是一种选择。不参与学分课程之外的课外学术训练,是相当一部分学生的现实选择。参与“创培”的学生,对自己是否有科研突破能力的判断,也深受诸如课题立项机会、论文撰写技巧以及发表能力、创新学分转换效益等多方面因素的影响。因此,学生对课外科研训练活动的参与,大体上形成了“旋涡式”的注意力分配情形,即处于旋涡最外围的学生,选择不参与训练;旋涡中心地带的学生,选择深度参与。越是主动或被动卷入旋涡中心或毗邻位置的学生,在课外科研训练过程中的注意力分配越充分、主动性越强,能动性发挥也就越充分,其得到的训练效应大体上也就越显著。

上述A、B、C三种关系结构中的非对称互动关系和赋责模糊状态,表明了多向软约束的客观存在。在三种关系结构中,其注意力分配的目标、结构、机制、方法乃至评价均会存在差异,往往易于出现注意力目标简化置换、自为性配置、旋涡式运行、错配病灶等配置失灵现象,容易导致对育人过程的弱化甚至瓦解。面对注意力配置失灵,基层育人单位并非毫无触动,而是通过诸如“拔尖培养”的“纠偏”努力,试图对此进行运筹转换。“拔尖培养”的本质是项目制,即将“常规任务”做“非常规化”处理,从而达到对注意力的强制再分配,以期获得预期行动效应。所谓“拔尖培养”,意指在考虑现实育人生态的情况下,为回应和突破多向软约束所造成的抑制效应,以专项项目制运作的方式和重点突破的路径,选取优质师资集中精力对“拔尖学生”进行精英式训练,以“打包”实现绩效考评或竞争的目的。

“拔尖培养”有着独特的注意力分配逻辑、转换机制和行动能力。为强化“拔尖培养”的项目制实施,基层培养单位会通过组建专门的领导促进小组、工作服务小组等方式,推广和落实面向课外学术训练的导师制,修订完善或升级发展具有引导力的奖助体系,并提供一揽子的信息分享、场地设施以及资金支持等配套服务,从而形成对预期目标的“合围”。这种注意力分配,实际上就是通过一系列“组合拳”的方式,形成对优质资源的整合和选择性责任的建立及落实。从机制上讲,“拔尖培养”项目制实现了政策、人力和财力等资源的倾斜性使用,依托于优质师资对拟议中可能具有突破能力的尖子生、优秀生进行“专项打造”,在碎片化的资源与弥散性的责任之间建立起直接的联系,从而形成“创培”的显著绩效。以此,“拔尖培养”项目制就实现了对既有多主体、多目标、长链条、多环节“创培”的简约化治理,注意力的分配模式由此而转变,形成了类似“发包制”下的责任明确和约束“硬化”,参与各方的时间精力投入和过程管理得以强化,由此而产生出一定程度的显著绩效。

然而,作为对“创培”场域多向软约束的“反动”,“拔尖培养”项目制虽有优长,但仍有缺陷。这种类似于“领导高度重视”的治理形式降低了科层组织的专业化程度,容易形成“灭火”式组织文化和绩效误判。①参见庞明礼:《领导高度重视:一种科层运作的注意力分配方式》,《中国行政管理》2019年第4期。一方面,这种“置换模式”的“创培”,从根本上讲是脱榫性的、悬浮式的。它在带来短期的效应(如个别学生课题或论文成效)的同时,实际上让业已弥散化的多方关系更为松散、让已然空转的部分制度更为“漂浮”,形式化现象较为严重,从而引发的育人生态“空心化”问题值得深切关注。另一方面,更加值得注意的是,对于显性考核绩效的追逐,本身就是对多目标综合素质人才培养的简单替代、面向全体学生任务的个别化替代,会遗留不良育人效应。不仅如此,需要进行更为深层次考虑的问题是,此番看似务实主义的操作,实则会进一步诱发和固化机会主义的注意力分配和行为选择,强化浅表性、“表演化”的教育教学,这不仅仅会约束人才培养的长期效应,更为有害的是它会进一步延缓教育系统发展优化,进而导致整个社会系统实质性“创新之窗”的开启时间被延后。

四、构建“创培”育人生态:注意力分配的 逻辑更新与路径优化

进入新时代,建设高等教育强国必须牢固确立人才培养中心地位,全面提升创新型、应用型、复合型优秀人才培养能力。①参见《教育部 财政部 国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》,2022年1月29日,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202202/t20220211_598706.html,访问时间:2022年3月6日。发展具有精英性、批判性、基础性和学术性特质的一流本科教育②参见周光礼:《一流本科教育的中国逻辑——基于C9 高校“双一流”建设方案的文本分析》,《湖南师范大学教育科学学报》2019年第2期。,通过持续优化注意力分配以构筑“创培”的育人新生态,值得进一步关注。更新注意力的配置逻辑是基础,关键要降低注意力配置中的交易成本并解决激励扭曲乏力的问题。注意力分配中,涉及识别、理解、研判和沟通等一系列内容的过程成本或曰“交易成本”。这些成本中,很大部分是制度即结构所带来的,也与行动中的驾驭能力相关。为此,需要致力于构建新的育人生态,以提高注意力配置质量。

第一,明确新时代创新型人才培养的育人生态构建靶向,为注意力分配提供价值引领。高校既是创新性思想的发源地③See Burnard, Craft, & Cremin, “Documenting ‘possibility thinking’: A Journey of Collaborative Enquiry” ,International Journal of Early Years Education, 2006(3).,又是创新能力培育的最重要环境和导引因素。④Bramwell, Reilly & Lilly, etc., “Creative Teachers” , Roeper Review, 2011(33).在“创培”中,需要训练并塑造学生的科学精神、科研思维、知识体系和研究方法,造就全员、全程、全方位育人的体系化行为。教育场景中注意力的配置过程,实际上也就是各主体对创新活动关注、解释并付诸行动的过程。这意味着要从吉登斯所言的“例行化”日常中⑤参见刘拥华:《注意力分配的社会逻辑》,《社会科学研究》2020年第4期。,调动既有的知识库存、激发主体性能力,用更为聚力创新的时间投入、过程管理和服务保障,来克服信息超载和有限理性所形成的约束。新的注意力分配取向,需要更新育人“过程—内容”中的时间精力投入,形成注意力的社会分配(来自外界环境的输入与反馈)、组织分配(育人实施机构内部)、个人分配(包括管理服务者、从教者和学习者)的逻辑贯通,以制度性渠道实现场域中各主体的注意力分配和转换。

第二,厘清学生科研创新能力培养的学习性质,为注意力分配厚植管理服务力量。创新能力“是冲破常规和俗套,针对真实世界的问题提出新颖观点、解决办法,或创作出新兴产品的能力”①Boden (ed.), The Creative Mind: Myths and Mechanisms(2nd.), London: Routledge, 2004.。本科生科研创新能力,是对学科领域具有原创性或创新性贡献的探究与调查活动,其绩效是一系列复杂变量综合作用的结果。②Mathias & Emanuel,etc., “Intelligence, Creativity, and Cognitive Control: The Common and Differential Involvement of Executive Functions in Intelligence and Creativity” , Original Research Article,Intelligence, 2014(9-10).无论是原创性的产出还是专业技能的习得,抑或是科研领域兴趣的开发,本质上是一种学习行为和人才培养,区别于一般意义上的科研。从注意力配置的角度看,最应凸显的是从教者的“教育”向学习者的“学习”转变。这就尤其需要高校、院系配置更多的时间精力,来克服学科建设与本科教学的分离、科研与教学的分离、教与学的分离、学与做的分离等割裂状况③参见陈骏:《一流人才与一流本科教育:理念、问题与方向》,《中国高教研究》2018年第3期。,规避“教”受抑制、“学”和“研”过程被“矮化”的困局,真正形成以学生为中心的深度教育教学组织管理和过程管理服务。

第三,推动以“学”为中心的育人范式革新,促进注意力分配的过程更新。突破教育教学传统的以“教”为中心的范式,使之转变为以“学”为中心,既需要以学生为中心来推动教学改革(如通识教育、研究性教学以及混合学习等),又需要以学生为中心给予学术支持(如学生学习投入调查、学生学习指南编制等),还需要以学生为中心实施组织变革(如成立本科生院、实施书院制和设立教师发展中心等)。④参见林冬华:《一流本科教育的理念与行动——以“985”高校为例》,《现代大学教育》2017年第3期。创新育人的体系性改革大幕业已拉开,但要让其落地开花,就离不了教师在理念、方法、技术等方面的学习、交流和支持,离不开学生对这些理念、方法、技术在学习与实践过程中的积极回应、有序参与和有效互动(如展开深度的合作学习)。⑤参见王坦:《合作学习——原理与策略》,北京:学苑出版社,2001年。同时更需要教育管理服务系统对教与学过程中正大规模发生的这种变迁做出注意力投入、战略调整、制度设计、政策匹配与机制嵌入等方面的回应与支持,从而合力促进创新育人生态与育人内涵的系统变革。

第四,调试好教师教育教学过程中对育人工作重难点的把握,提高从教者注意力分配合理性。“创培”过程中,两对关系极为重要。一是教学与科研的关系。需细化教师工作任务设置和绩效评价,创设条件打破区隔,重构教与研的贯通机制,重建“科研—教学—学习”联结体⑥周廷勇:《什么是一流本科教育?》,《北京教育》(高教版)2020年第9期。,引导科研优势“反哺”本科人才培养。其间,通过制度优化来重构教师的从教时间表和任务图,优化教研行为,尤其是激励教师对本科生“创培”投入更多时间精力,势在必行。二是专业知识教育与创新素养能力培养的关系。“创培”的育人性质要求,既教书又育人,既授鱼又授渔。创新育人要求教师在促成知识传承的同时促进人的“进步与进化”①雅斯贝尔斯:《什么是教育》,邹进译,北京:生活·读书·新知三联书店,1991年,第2-3页。,以问题为导向开展思维方式的训练和求知欲、创新意识的激发。②参见余秀兰、宗晓华:《一流大学的一流本科教育:特征与评价》,《江苏高教》2019年第2期。为此,对教师在课堂外、实验室外面向本科生的时间分配既有数量,更有质量的新要求,着力提高从教者“创培”注意力的配置效率越发重要。

第五,激发学习者参与创新型学习的动力和兴趣,优化学生探究性学习训练的注意力分配。能力培养应是一个持续性的系统行为和过程。学习过程的主动性、研究性和批判性,要求学生对“创培”过程进行有质量的系统参与。系统行为是否形成习惯,系统过程是否连贯、高效、可持续,突破常见的碎片化、应景性以及浅表化的困扰,尤其值得注意。③参见李湘萍:《大学生科研参与与学生发展——来自中国案例高校的实证研究》,《北京大学教育评论》2015年第1期。“创培”中存在学生准备不充分、研究性不足、协同性弱的问题,与资源条件限制或教师指导程度有限等因素一道,更加抑制了预期目标的达成。为此,需要深化构建课内与课外、线上与线下、教学与研究一体的“大学习”教学共同体,通过着力建立创新性课题训练体系、完善规范参与机制、协同训练项目与管理服务机制等,更加有效地激发学生的参与兴趣与探究能动性,充分地发挥有限教育教学资源的育人整体性作用。

第六,改进科研创新能力培养中的全过程激励保障与评价问题,强化各方主体注意力分配的有效性。2020年10月中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》就指出,要改革学生评价,通过探索建立学分银行制度,推动多种形式学习成果的认定、积累和转换。这就给出了一个方向性的指引。面对创新型人才培养过程的复杂性、效应的后置性、评价的综合性等因素,要让学生的成长成为一种可预期的常态行为,就需要形成合理激励与评价导向的共生关系,持续导入和强化各方主体注意力有效分配。譬如,不仅需要对“挑战杯”“创青春”“互联网+”这“三大赛”加以强激励,而且需要对此范围之外实际上频发的、对于绝大多数本科生而言触手可及的院级、校级以及其他各级各类调研类、竞赛类、实践类、创意类等科研项目或实践,设置有合理级差的激励方案和服务保障。科学合理的学生科研成果评价,有助于对学生“创培”目标设置、过程管理、参与规范以及实践成果等进行全流程的预期引领和“评价再造”。

总之,面对新时代创新育人的新需求,从“制度—责任—行动”维度更新注意力配置逻辑,通过结构优化与行为调整等发展举措,或将有助于把“悬浮式”育人管理升级为“共生性”育人治理,从而推进协同育人生态的持续构建。