达·芬奇、世界地图与中国

■ 李 军

一、从达·芬奇为土耳其苏丹设计的大桥说起

图1 达·芬奇致奥斯曼帝国巴耶济德苏丹之信的土耳其文复件,约1503年,土耳其伊斯坦布尔托普卡帕宫图书馆藏

信中所言“从伊斯坦布尔到加拉塔”的方位,其实是指从伊斯坦布尔旧城跨越金角湾而到达北部的加拉塔地区。也就是说,达·芬奇所构想的桥梁,致力于将伊斯坦布尔隔绝的两部分(都位于城市的欧洲部分)第一次联通起来。今天的伊斯坦布尔,这一位置的金角湾上矗立着三座跨海大桥,其中最外侧的一座就叫“加拉塔大桥”(图2);我们大概可以借助于这座桥,来想象一下达·芬奇当年设计的意味。

图2 谷歌地图截图:伊斯坦布尔金角湾现状,上面的“加拉塔大桥”建于1994年

然而,这座桥梁并没有停留于设想。达·芬奇在他同一时期的笔记中,实际上已经为这座桥设计了详细的方案。这一方案出现在《巴黎手稿L》的一个双页(第65-66页,图3)上。它的左页画出了共享同一海湾的这座大桥的平面俯视图和侧面透视图:其平面俯视形状是以一个两端分叉的对称燕尾式展开;其侧面透视形状则呈现为一个漂亮的流线形单跨大桥——它不仅与致苏丹信中所说的那座“单跨桥”一致,而且其桥拱正中也正好画出了一艘鼓帆而过的船,与致苏丹信中的细节若合符契。

图3 达·芬奇 《一座横跨伊斯坦布尔金角湾的大桥设计图》,《巴黎手稿L》(Paris MS L),fols.66r-65v,10×14.8cm,约1502年

它的右页上则具体写出了设计这座桥的工程细节:

根据尺度换算,桥的总长度(600肘尺)约当348米(每肘尺约0.58米),横跨海面的桥体(400肘尺)约当232米;而金角湾的宽度是800英尺(约当240米),故达·芬奇的计算完全符合实际。

然而,在金角湾上建构一座跨度长达240米的桥梁,完全超出了当时技术条件的可能。

从形式同时也是技术的角度而言,这个设计的第一个特点,是达·芬奇用两个燕尾形的桥体结构来分解桥梁整体巨大的压力。作为一个极为超前的设计,西方到了19世纪才拥有了类似的被称作“Y字形双通道”的桥梁建构技术,那么,达·芬奇又是根据什么,获得了这样的设计灵感?

该设计的第二个特点,是一个位于海面上的单跨桥体,和一个位于地面上的自我支撑系统(进一步分解为两边数个依次递减的小拱),所形成的极为漂亮的流线型组合。但这样的组合此前从未见于西方的任何桥梁系统,这样的造型—技术系统犹如一个奇迹从天而降。

另外,从内容或者桥的具体功能而言,值得注意的一个细节是,达·芬奇致苏丹信中设定的“桥”,是将“伊斯坦布尔”与“加拉塔”连接在一起,这样的词序似乎预设了从亚洲出发征服欧洲的苏丹和土耳其,向更远的欧洲进发的立场;邀约欧洲工程师和艺术家在城市建功立业的计划本身,即是这种立场的一个组成部分。然而,《巴黎手稿L》中所设定的是一座“从佩拉到君士坦丁堡的桥”()——这里,无论是意为“对岸”的“佩拉”(Pera,“加拉塔”的另一个称谓)抑或“君士坦丁堡”,鉴于这些地名都是欧洲人对于拜占庭帝国首都的旧称,因而,达·芬奇在致力于城市两部分之间的沟通时,即便是为作为亚洲人的奥斯曼土耳其苏丹服务,其设计的视域仍然更多地要归结为一种欧洲人内部的立场。

二、达·芬奇时代“东方”的历史语境

尽管每个民族、每种语言中,都必然会有自己理解的、作为自然方位的“东方”存在,然而,今天所流行的“东方”概念却不仅仅是一个方位,而是一种“象征形式”(symbolic form),深深地烙下了西方文化独特的意识形态、空间逻辑、思想观念、想象和愿望的痕迹。而达·芬奇时代的“东方”,正处于这种“象征形式”被构造的关键转型时期。

图4 Isidore of Seville 《T-O图》,载《词源学》(Etymologiae),约绘于1200年

然而,正是在达·芬奇所在的文艺复兴时期,一系列巨大的空间、地理和政治事件的发生,彻底改变了原先的“东”“西”对比的图景和格局。其中标志性的年代有三个。

对于西方世界而言,拜占庭帝国的覆灭引起了巨大的震撼。这不仅是因为来自东方的威胁第一次变得迫在眉睫;更是因为拜占庭帝国所在的东地中海和黑海流域,本来是陆上丝绸之路东西方交通的重要干道,君士坦丁堡的易手意味着东西方大交流的通道从此掌握在土耳其异教徒之手,导致来自东方的香料、丝绸和奢侈品价格飞腾、难以为继。这就为日后欧洲人试图从海上开辟通向东方的新航道,也为葡萄牙和西班牙两个边陲国家的崛起,埋下了伏笔。

而对于奥斯曼帝国而言,征服东罗马帝国的首都君士坦丁堡,则意味着这个新兴的帝国获得了来自古代最辉煌帝国的衣钵的合法性,而成为一个新的“罗马帝国”。从此,奥斯曼帝国的称谓中多了一个“Rum”——“罗马”或“罗马人”,亦即明代中国文献中所称的“鲁迷”(语出《明史·西域列传》);征服君士坦丁堡的穆罕默德二世(达·芬奇致信的巴耶济德二世之父)也获得了“凯撒”(Cesar)的称号。伊斯坦布尔成为一座跨文化的世界之都,这为巴耶济德二世日后招致意大利艺术家前来兴建伊斯坦布尔提供了条件。这一年达·芬奇两岁。

第二,1492年。这一年发生了两个紧密相关的事件:一是该年1月6日,西班牙王国攻陷南部摩尔人(来自北非的阿拉伯人)的王国格拉纳达和王宫阿尔罕布拉宫,把阿拉伯人全部驱离西班牙,标志着伊比利亚半岛时近八个世纪的“收复失地运动”(Reconquista)的完成。另一个事件,是西班牙国王乘胜利之势接受了热那亚人哥伦布的建议,派出船队向大西洋西航;同年10月12日,哥伦布率队发现了美洲(西印度群岛)。较之哥伦布发现美洲的彪炳史册,前一个事件(西班牙征服南部的格拉纳达王国)似乎微不足道,然而,在影响世界历史的进程中,后者其实是前者和一系列相关因素的逻辑后果。

这是因为,西班牙和葡萄牙所在的伊比利亚半岛,早在公元8世纪起就遭到刚刚崛起的阿拉伯倭马亚帝国的入侵。从那时候开始,基督教和伊斯兰教在这个半岛上的争斗就未尝一日稍息,两种势力犬牙交错、此起彼伏,一直处在胶着状态。直到1453年,当欧洲东面奥斯曼土耳其帝国灭亡了拜占庭帝国,同时中断了传统的丝绸之路的交通之际,危机深重之中的欧洲人就开始了突围之举。而夺风气之先的首先是欧洲西南边陲的两个伊比利亚半岛国家。他们位于地中海和大西洋之间的战略位置,决定了他们未来的发展方向必定是在海上。

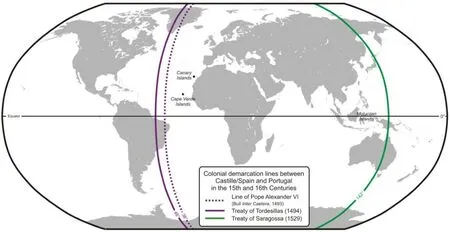

第三个年代,1494年。这一年的事件要从1493年说起。葡萄牙的持续东进和西班牙的快速西进,导致这两个伊比利亚国家迅速崛起为跨越七洋的世界性大国。仅仅在哥伦布发现美洲后不到一年,两个国家之间的竞争就达到白热化。葡萄牙认为,根据西葡之间1479年签署的一项条约,哥伦布发现的美洲领土应该属于葡萄牙。为了划分势力范围,在新晋教皇亚历山大六世(Rodrigo Borgia)的仲裁下,同年5月,两个国家就一份世界地图画了一条南北子午线,规定以大西洋中部亚速尔群岛或佛得角群岛以西100里格(league,约3海里或5.5公里)为界:子午线以西的非基督徒土地归西班牙所有;子午线以东则归葡萄牙所有。这就是史上著名的“教皇子午线”(Papal Meridian),世界被瓜分为东、西两半球从此始(图5中的紫色虚线所示)。鉴于亚历山大六世是西班牙人,这条子午线保证了西班牙发现的美洲土地归属于西班牙,但葡萄牙并不满意,遂导致了西、葡两国1494年6月7日于西班牙小镇托德西利亚斯签订了一份新协议,史称《托德西利亚斯条约》(西班牙语:Tratado de Tordesillas,葡萄牙语:Tratado de Tordesilhas)。

图5 《托德西利亚斯条约》和《萨拉格萨条约》示意图:紫色虚线为教皇子午线;紫色实线为《托德西利亚斯条约》子午线;绿色实线为《萨拉格萨条约》子午线

根据新条约,1493年划分的教皇子午线被向西移动了270里格,导致新版子午线正好位于当时已属葡萄牙的西非佛得角群岛,与哥伦布最早为西班牙发现的美洲土地(古巴岛和伊斯帕尼奥拉岛)之间的中线之上,约西经46°37'附近(图5中的紫色实线所示)。子午线以西归西班牙,以东归葡萄牙;西班牙保留了几乎整个美洲(除了巴西),葡萄牙则获得了巴西。因为当年西、葡两国的探险尚没有到达地球的另一极,故他们对于地球背面的另一条子午线实际上并无概念,直到数十年之后(1529年4月22日),因为麦哲伦环球航行(1519—1522)的成果,两国才签署了《萨拉格萨条约》(Treaty of Zaragoza),确定了以东经142°(摩鹿加群岛以东17°)作为补足《托德西利亚斯条约》的地球东方的另一条子午线(图5中的绿色实线所示)。

那么,与上述世界历史的重大时刻同框的达·芬奇,置身于这样的历史语境中,他与这些时刻又发生了什么联系?他会意识到这些时刻的重要性,并在作品中加以回应吗?

三、达·芬奇画过世界地图吗?

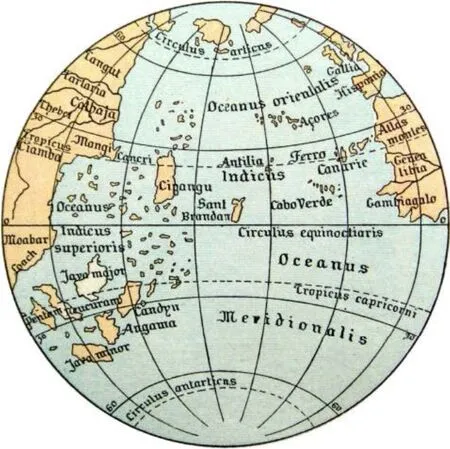

从14世纪晚期开始,随着古典知识在欧洲的复兴,T-O图逐渐被一类内容更为丰富的《托勒密世界地图》(图6)取代。地图中的地理知识来源于希腊人托勒密(Claudius Ptolemy)于公元150年所著的《地理学指南》(,又名),但在图形知识上面,因为人们并不知道原始的《地理学指南》中是否配有图,而从现有形态看,它应该大大得益于中世纪的一类伊斯兰舆图(如《伊德里西地图》)。

图6 《托勒密世界地图》,Donnus Nicholas Germanus绘制,Johannes Schnitzer刻版,1482年

《托勒密世界地图》用经纬线描绘了古代世界所知的适宜于人居的地球部分,包括东西从0度经线到东经180度、南北从北纬65度到南纬25度范围内的欧、亚、非大陆和海洋;以投影法画出了西起西班牙、东至中国的广阔地域。其中地中海世界被刻画得比较准确,而世界的其余部分则充满着想象的成分。例如印度洋被显现为一个犹如地中海那样的内海;非洲大陆则与一个“未知的大陆”(Terra Incognita)连接在一起。故从理论上说,从非洲东部的埃塞俄比亚一直往东可以通往中国;中国则被表述为两个国家:北部的Serica(“丝国”)和南部的Sina(“秦那”);美洲则根本不存在。

图7 达·芬奇 《大西洋手稿》(Codex Atlanticus),1106r,局部:东地中海地区地图,1500年

图8 《托勒密世界地图》局部:东地中海地区

其次,《大西洋手稿》的另一页(,1006v,约1487—1490),则仔细画出了从伊比利亚半岛到亚平宁半岛的西地中海区域,正好与上图形成了互补(图9),给出了《托勒密世界地图》所绘制的一幅完整地中海世界图景(图10)。地中海沿线处在最显眼位置的,正是几个对本文论题至关重要的欧洲海洋国家——葡萄牙、西班牙(上下各出现一次)和意大利,再加上看似边缘实际上却连通着东方与西方、黑海与地中海的土耳其和伊斯坦布尔(图9中四个红圈所示)。

图9 达·芬奇 《大西洋手稿》(Codex Atlanticus),1006v,西地中海地区地图,1487—1490年

图10 《托勒密世界地图》局部:地中海世界

前两个证据涉及完整的地中海世界,后一个证据涉及意大利中部的局部细节,它们连成的证据链至少可以证明,达·芬奇不止一次地画过《托勒密世界地图》中的西半部分,并相当熟悉其中的地中海世界。那么,我们不禁要问,达·芬奇画过完整的《托勒密世界地图》吗?他熟悉作为一张世界地图的另一半——它的东半部分吗?他对于上面更远的“东方”,那两个对西方人来说充满传奇色彩的国家Serica和Sina(“丝国”和“秦那”——古代中国的两个异称,图6中红圈所示),又有什么了解?

另一方面,这些年正值葡萄牙、西班牙两国掀起的地理大发现运动如火如荼之际,新的地理知识不断更新,新的地图大量出版。那么,达·芬奇会知道非洲南端并不与亚洲相连而是可以环行,印度洋并不是一个类似于地中海那样的内海,而是与所有海域都可以相通的吗?更重要的是,地图背面那尚未画出来的另一半世界究竟是何面貌?从伊比利亚半岛出发向西航行,能够从背面到达世界的另一端,也就是神话般的国度——中国和日本吗?

图11 Fra Mauro 《弗拉·毛罗地图》局部:大都(châbalc,汗八里)和大都的三个彩色帐篷,250×250cm,1459年,意大利威尼斯马尔恰那国家图书馆藏

图12 Fra Mauro 《弗拉·毛罗地图》局部:行在(Chansay,杭州),250×250cm,1459年,意大利威尼斯马尔恰那国家图书馆藏

图13 Fra Mauro 《弗拉·毛罗地图》局部:日本国(Cimpagu),250×250cm,1459年,意大利威尼斯马尔恰那国家图书馆藏

图14 J.G.Bartholomew 《托斯卡内里地图还原图》,1884年

图15 《皮里·雷斯地图》(Piri Reis Map),约90×63cm,1513年,土耳其伊斯坦布尔托普卡皮宫图书馆藏

图16 《皮里·雷斯地图》细节:海地岛

图17 《贝海姆地球仪》(The Globe of Martin Behaim)平面图:西潘戈与蛮子省

那么,一个问题自然提了出来:达·芬奇是否看到过托斯卡内里的地图?他是否画过包括东西方世界在内的完整的世界地图?

四、《达·芬奇世界地图》:东方与中国

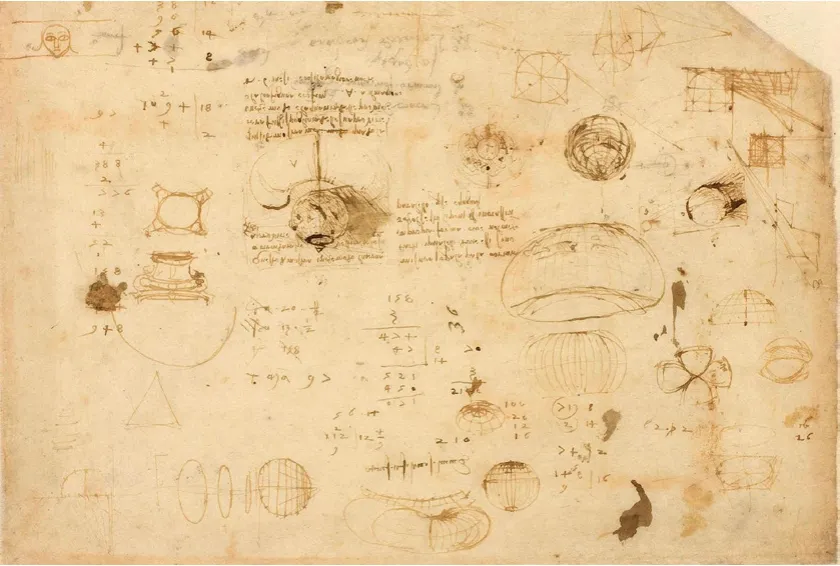

以上述讨论为视野,我们可以来重新处理一桩涉及达·芬奇是否是某幅奇特的世界地图作者的公案。这幅世界地图一直以来都保存在英国温莎堡皇家图书馆,与达·芬奇的《温莎手稿》叠放在一起;它在这一堆手稿中的编号是232b和233a(图18)。地图有一系列与众不同的特征:首先,它由两个各分成四瓣的半球图组成;采用了后世称作“勒洛三角”(Reuleaux triangle)的投影法画成,即把一个半球转化为四个等边的圆弧三角形。这种圆弧三角形本来是德国工程师弗兰兹·勒洛在19世纪时发现的,但却在这幅16世纪的地图中已经得到了运用。其次,地图上不仅有亚欧非旧大陆的存在,还出现了南北美洲的图形,而且还在南美部分地图上,特意标出了“America”地名。最后,它还画出了南北极的形状,其中北极是一片汪洋,南极则是一片大陆。

图18 达·芬奇及其门徒 《达·芬奇世界地图》(Leonardo da Vinci’ s World Map),约1514年,英国温莎堡皇家图书馆藏

图19 达·芬奇 《九种球体投影法设计》,《大西洋手稿》(Codex Atlanticus),521r,1478—1519年,米兰安波罗修图书馆藏

图20 达·芬奇 《九种球体投影法设计》局部:八分圆投影法

Tyler的观点基本可信,尽管他关于地图年代的判定在1508年尚属可议(他在文中也没有出示理由)。不过,上述论证基本上是从文献和科学史出发,对于地图的图像性质并无过多涉及。在笔者看来,因为地图毕竟是地图作者的产品,只有补足一种来自艺术史和图像分析的视角,适当联系图像制作的传统和图像作者自身的制图实践,那么,对地图的讨论才可能是充分的。

笔者的补充包括以下几点。

第二,地图的八分圆手段将地球分成了南北两个各有四瓣的平面化半球。就北半球(图21)而言,如今呈现出来的早已不是如“T-O图”般那样的“三分世界”,而是一个包容“新世界”在内的“四分世界”。在这个世界中,若以中央的轴线为界,正好形成了一东一西两个半球:东半球是人们熟悉的欧亚非“旧世界”,西半球则是刚刚发现不久的“新世界”(这条分界线可以贯穿到“南半球”,而整个“南半球”都属于“新世界”)。耐人寻味的是,这条分界线基本上相当于1494年西班牙与葡萄牙之间制定的“托德西利亚斯子午线”,它将全世界划分为二,标志着一个由西方殖民者主导的“全球规治”时代即将开始。

图21 达·芬奇及其门徒 《达·芬奇世界地图》局部:北半球地图

第三,右下方的一瓣画出的基本上是传统的《托勒密地图》中所示的“欧洲”和北部“非洲”,这部分图形虽然有所夸大,事实上与达·芬奇曾经画过的这一部分(图7、图9)十分相像;其中最重要的地方除了位居中央的“ITTALIA”(“意大利”)之外,就是居于意大利上方、实际上将“Grecia”(“希腊”)与“Asia Minor”(“小亚细亚”)连接起来的博斯普鲁斯海峡—伊斯坦布尔地区。图像作者将“Asia Minor”分别画在欧洲与亚洲两大板块的两侧(图21右下瓣红圈所示),表示“东方”其实还有一个更大的“亚细亚”的存在。

第四,右上方一瓣画出的是“亚洲”。这一部分正是前文所提问的在达·芬奇那里付诸阙如的“东方”,于地图上的第一次现身。从实际绘制这一部分的方式看,地图作者心目中对于“亚洲”和“东方”的态度仍然充满着崇拜。这可以通过“亚洲”依然具备如“T-O图”中那样高高在上的位置(北极中心的西班牙文“Cima”意味着“上”)见出。而在这张地图上,“中国”除了位居着“亚洲”板块中轴线上最高的位置、并在事实上形成了一个“中央之国”之外,“中国”的名称也被以不同的方式重复了四次,即:不仅有两个来自《托勒密地图》的历史称谓“Serica”(“丝国”)和“Sina”(“秦那”),还有两个来自托斯卡内里传统(源自《曼德维尔游记》和《马可·波罗游记》)的传奇名称“Catay”(“契丹”)和“Mangi”(“蛮子”),沿中轴线层层堆叠,形成阶梯般上升的态势(图21正上方大红圈所示)。这样的排列虽然并不一定证明图像作者清晰地意识到这四个名称均指中国,但至少反映出作者设计这一部分时的心态,是想让欧亚大陆上这些个最富于神异色彩的名称和国度,伴随着旭日东升,形成复调音乐般金声玉振的辉煌。

《温莎手稿》中的“八分圆”世界地图,归根结底,是以《托勒密世界地图》为基础,加上马可·波罗、曼德维尔的奇幻“东方”知识,托斯卡内里、哥伦布、亚美利哥的当代地图绘制和地理探险,以及天才个人的科学探索和非凡的艺术想象力,最后是一种意欲超越一切藩篱而将全部世界融为一个整体的强烈意志,这些力量合流的结果。

而同时代能够具备以上条件的人选,除了达·芬奇一人还有谁呢?

这份与《温莎手稿》同置一处的世界地图绝非偶然,因为它本来就是《手稿》有机整体中的组成部分。

在这一地图上,位于地图最远端、同时也是最高处的“东方”和“中国”,对于达·芬奇之所以成为达·芬奇,则具有一系列有待澄清的隐秘的意义。