非物质文化遗产数字化路线图及其未来发展逻辑

■ 权 玺

党的十八大以来,习近平总书记提出要传承中华优秀传统文化,推动其创造性转化、创新性发展,而习近平总书记对于非物质文化遗产项目的多次考察调研更是反映了党中央对传承发展非物质文化遗产的高度重视。毫无疑问,非物质文化遗产的保护与发展问题,业已引起了社会的广泛关注。

通过对国内非物质文化遗产研究成果的文献计量学分析,可以将我国非遗研究脉络分为三期:第一阶段是对非物质文化遗产本体问题的探讨,主导性研究领域为“非物质文化遗产”的本质特征和文化属性之研究,在这一时期形成了非遗研究的知识基础和研究框架;第二阶段是对非物质文化遗产核心问题的研究,主导性研究领域是由“保护”“传承”和“发展”三个核心关键词所共同构成的问题策略型研究,数字化作为其中一个新兴的研究主题日渐崭露头角;第三阶段是“两创”政策背景下的非遗拓展研究,研究者们进一步从文化适宜性、经济平衡性和环境实践性等多个维度开启了对于非遗存续新空间的探讨,数字技术则被认为是赋能非遗发展的一个重要力量。

可以毫不讳言地说,非物质文化遗产的价值源于“老”,但其出路在于“新”。这里的“新”包括:新技术、新内容、新制度、新参与者,等等,不一而足,但所有的“新”都受到数字化的影响。因此,顺应数字化趋势,对非物质文化遗产进行数字化保护与新媒体传播,甚至还应借由数字化技术赋能非遗的创新性发展,使其激活新用户、生产新内容、展现新样态、孵化新商业模式、发掘新社会价值,从而具有“不忘本来、吸收外来、面向未来”的文化生命力和社会适应性,是非遗数字化之路的应有之义。

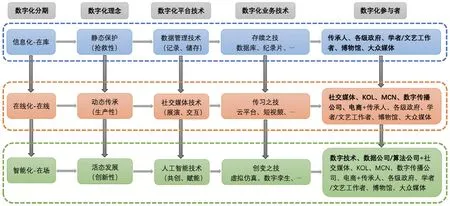

一、非物质文化遗产数字化的基本分期

与之相应,数字化对于非物质文化遗产的渗透也经历了一个“信息化—在线化—智能化”的阶段性发展过程(见图1),并形成了由“在库”式静态保护到“在线”式动态传承,再到“在场”式活态发展的非遗数字化进阶之路。

图1 非物质文化遗产数字化分期

可以预见的是,非物质文化遗产数字化并不会止步于此,随着“数字化”本身的持续进化以及“数字化”转型在各个领域的逐渐深入,非遗数字化将成为按照时代要求不断自洽的主导性议题,影响并决定着非物质文化遗产未来发展趋向。有鉴于此,找到非物质文化遗产数字化的主要线索及关键节点成为厘清非遗数字化脉络并预判其数字化走向的首要目标,而非遗数字化路线图的梳理和可视化呈现便是在这一过程中的取精用宏之举。

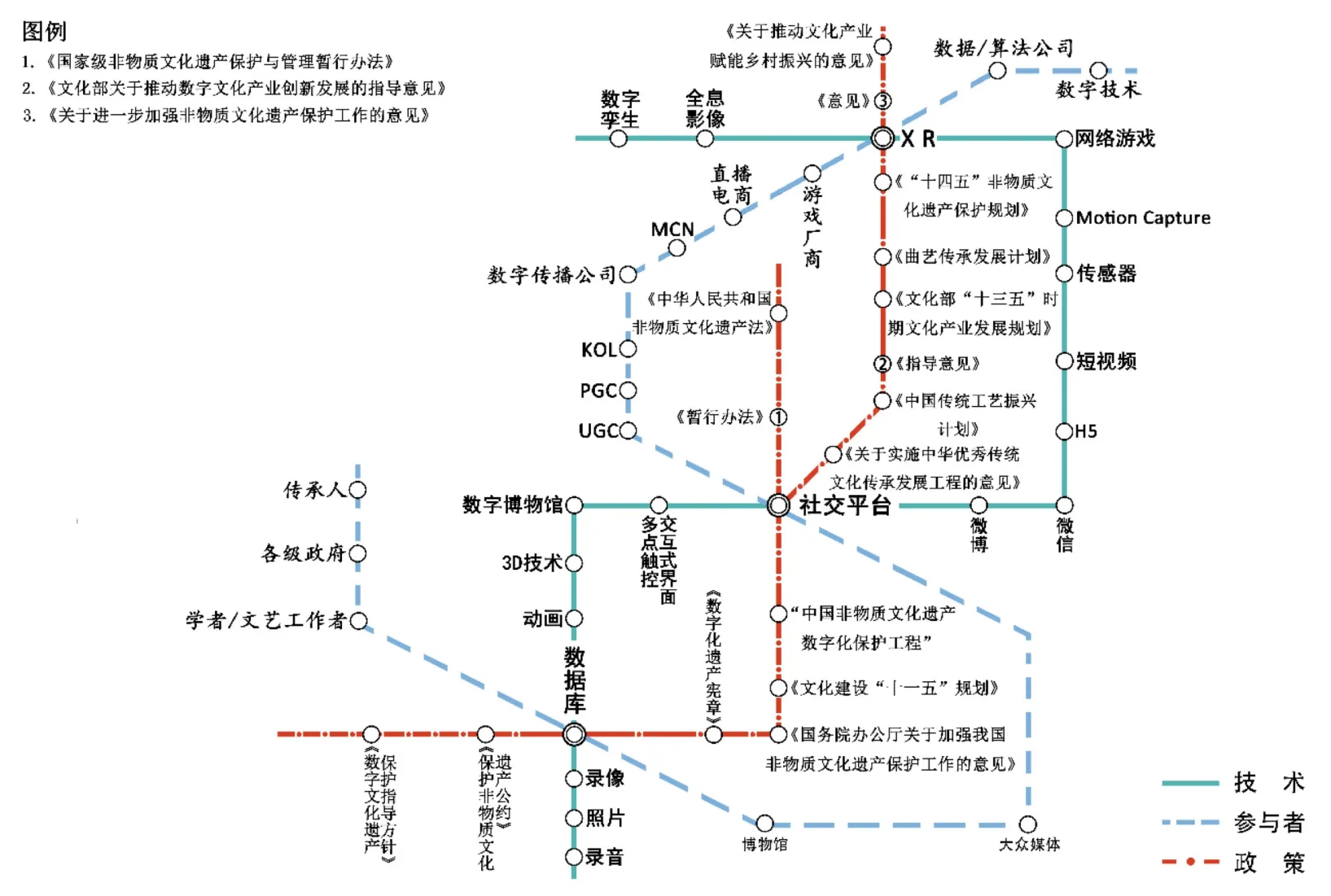

二、非物质文化遗产数字化路线图

作为一个复杂适应性社会文化系统,非物质文化遗产的数字化呈现出多维度、动态化和协同性的特征,以路线图的形式对其进行可视化呈现,能够帮助研究者们更加直观地纵览其全貌(见图2)。

图2 非物质文化遗产数字化路线图

在纷纭杂沓的线索中,技术、规制和参与者之于非遗数字化的作用日渐凸显:数字技术创新是非物质文化遗产数字化进程中最鲜明的逻辑主线,引领着非遗数字化发展的方向;相关政策法规是非物质文化遗产数字化过程中最重要的顶层设计,确保了非遗数字化格局的合法性;数字化参与者是非物质文化遗产数字化生态中最活跃的扩散因素,多元化的参与者亦是非遗“双创”的践行者。

值得注意的是,技术、规制和参与者三方在各自数字化轨道上奔赴前行的同时,于关键的数字化节点上亦形成了交汇乃至聚合的态势,并由此建构出了互补互益和共享共创的协同联结关系,共同襄助着非遗数字化的高质量发展。

(一)技术创新:非遗数字化的逻辑主线

如前所述,对应着“信息化—在线化—智能化”的一般技术发展路线,非物质文化遗产的数字化分为三个阶段:信息化记录、在线化传播和智能化发展,并据此分别形成了基于数据管理技术的数字化在库技术簇、基于web技术的数字化在线技术簇和基于AI技术的数字化在场技术簇等三个前后相继、不断进阶的技术集群。

非遗数字化在线传播阶段的底层技术是Web技术,从Web1.0到Web2.0的在线化程度日渐加深,其中对于动态交互性的强化也为非遗以“在线”的方式进行生产性传承提供可能。非遗数字化在线传播的初期主要是基于超文本、超媒体技术的网页发布和网站展示,极大地弥补了传统大众媒体因技术所限而导致的对非遗文化空间的垄断和剥离。到了以社会化媒介技术为代表的Web2.0时期,开放式在线网络协作平台的出现,在降低非遗数字化参与门槛的同时还调动了文化成员的社交连接,使得非物质文化遗产的文化效应倍增。与此同时,这一时期短视频直播和电商带货等非遗文化变现商业模式的创新,也为非遗数字化保护与传承开辟了新的价值增长点。

(二)制度设计:非遗数字化的合法性保障

随着非遗数字化程度的日益加深,制度在其中的介入性也日渐增强:首先,相关制度设计不仅指引着我国非物质文化遗产整体的数字化发展方向,同时还兼顾到了具体的非遗类别乃至非遗项目。其次,制度设计在催动技术正能量的同时,也规约着其负面作用的产生,二者相互影响并共同创新。

从上述政策法规中可以看出:非遗数字化相关制度顺应着其技术路径亦不断丰富完善,在非遗的数字化在库、数字化在线和数字化在场三个阶段中都可以看到制度对于技术与文化高质量融合发展所起到的牵动作用。在自上而下的制度推动力的加持下,非遗数字化布局更加系统化,其发展格局亦更具前瞻性。当然,非遗数字化制度路线的意义并不局限于此,制度创新与技术创新相互促进的另一面则表现为制度对技术还起着规约乃至制动的作用。

综上,尽管制度创新之于技术创新仍存在一定的滞后性,但非遗数字化制度与相关技术之间业已形成了互嵌与协同的联系。基于此,非遗数字化制度的未来发展方向有二:其一,非遗数字化制度创新应顺应着技术创新的发展路径,不断从在库、在线和在场三个层面加强对于新兴的人工智能技术的引导和规约;其二,在下一阶段的制度设计中,可以探讨技术作为关键行动者参与非遗数字化多元治理的可能性,诸如利用区块链技术解决非遗传承人数字权益保护问题等。

(三)多元化参与者:非遗数字化的活力因子

在不远的将来,人工智能技术簇在非遗中的应用将进一步为非遗数字化参与者赋能。数据公司、算法公司和游戏公司等新成员凭借各自的资源禀赋优势强势介入非遗数字化进程,并带来工具、理念乃至价值层面的变革,非物质文化遗产原本的文化属性和存续空间亦随之而变,并将在新的文化土壤中开花结果。尤为值得注意的是,随着数字化程度的加深,数字技术本身就成为非遗存续空间中一个重要的参与者,它以技术行动者的身份加入到非遗数字化传承与创新中来,让非遗泛化为生活环境和社交元素,从而更具文化活性。除此之外,技术行动者还能参与非遗数字化过程中的多元治理,使之朝向良性生态系统演进。

三、非物质文化遗产数字化协同创新发展逻辑

在非物质文化遗产数字化路线图中,技术、制度和参与者三条线索相互交织、并立前行,共同驱动着其数字化进程,而这一动态演化历程亦逐渐凝练出非遗数字化逻辑——基于数字化协同创新的高质量发展之路。

图3 非物质文化遗产数字化协同创新发展逻辑

其次,非遗数字化创新共同体能够吸纳多元参与主体,且主体间通过积极互动有机结合,从而形成集合影响力。非物质文化遗产的数字化承袭了互联网之“开放”与“互益”的一般特征,“开放”意味着在非遗数字化过程中持续不断地涌现出新参与者并呈现出多样化的联结关系,而“互益”则代表着各利益相关方在互动协作中形成合意,从而更好地发挥创新共同体的合力。如前所述,数字化浪潮带来了一个关键非人行动者——技术,而技术与制度,以及其他个体与组织参与者彼此联系、相互建构、共同演进,最终形成了解决非遗存续难题的数字化集合影响力。

非物质文化遗产数字化路线图以可视化的方式生动展现了非遗数字化中技术创新、制度创新和参与者创新的阶段性进程,更为重要的是,还以关键节点的形式勾勒出上述三者之间日渐清晰的数字化协同创新演进逻辑——非遗数字化保护主体运用的数据管理技术及其制度配套、Web技术平台上的非遗数字化参与者及其制度牵引、人工智能技术集群使得参与者创变的可能性和制度规约的不确定性同在——技术、制度和参与者遵循着这一逻辑而互补互益且共享共创。未来,非遗数字化路线图在现有的数字化技术、数字化制度和数字化参与者之外,亦必将拓展出数字经济等更新的数字化发展脉络,非物质文化遗产数字化的价值也将更加多元。

毋庸置疑,数字化创新协同为非物质文化遗产数字化提供了一条高质量发展之路,也必然成为其未来发展的逻辑取向。在这一逻辑的指引下,非遗数字化将成为不断自洽的主导议题和持续进化的实践场域,数字化技术、数字化制度及多元参与者各自蕴含的能量和能力都将被充分激活,并在协同创新中给予非物质文化遗产保护、传承及发展以更多可能性。