从“再现”到“显形”:论当代艺术中时间意识的媒介化转变

■ 金影村

长期以来,传统的视觉艺术都被认为是由图像构成的静态艺术,因而也是空间的艺术。直至19世纪印象派的崛起,画家通过在画布上捕捉现代都市生活中转瞬即逝的片段,催生了现代艺术中时间意识的觉醒。然而,这种时间意识仍然停留在“再现”的层面,采用静态的视觉图像营造时间的错觉。因而,时间的流逝与现代世界的运动仅仅是隐喻性的主题,既无形象,也没有生成形态。到了20世纪,当代艺术中意图突破传统媒介、打破艺术与生活之界限的前卫艺术,才开始真正让作品“动”了起来,从而让原本抽象的时间成为具体的艺术主题,让时间意识成为创作的媒介。本文探讨的正是这一转变的过程及其背后的动因。同时,本文还想通过前卫艺术让时间“显形”的实践,论证不仅有“实物性”的现成品艺术,还有一种非实物性的、关于时间的“现成艺术”。也就是说,时间和空间并不是两个对立或独立的概念,相反,它们在前卫艺术的种种探索中,实现了真实可感的辩证统一。

一、现代派艺术与时间意识的觉醒

图1 马塞尔·杜尚 《下楼梯的裸女》 布上油画 1912年

二、时间媒介化的萌芽:纽约画派与行动绘画

图2 杰克逊·波洛克 行动绘画、摄影 1950年

三、蜕变:前卫艺术中的时间意识及“媒介化”生成

尽管激浪派的艺术彻底突破了平面和空间的局限,用偶发或延绵的行为与时间并存,但时间仍然“潜藏”在创作的过程当中。因此,如果非要追根究底的话,激浪派作为战后最激进也最富实验性的艺术实践,其对时间的赋形还不够明显、结构也不够清晰。换言之,仅仅用“偶发性”和“事件性”来拓展艺术的时间观,还不能赋予时间完整的形状,也无法实现以时间意识为媒介的当代艺术。

图3 约瑟夫·博伊斯 《首领——激浪之歌》行为 1964年

图4 白南准 《电视钟》 影像装置 1963年/1989年

图5 谢德庆 《一年行为表演:打卡》 行为1980年—1981年

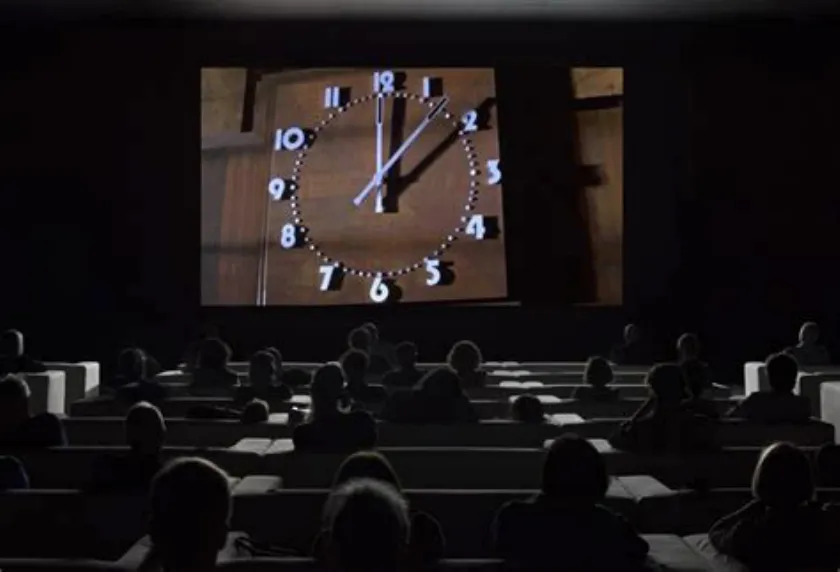

由此可见,当今艺术家对时间的呈现,早已跳脱出静态的定格式创作,转向了动态的延绵性探索。当今艺术界,将时间艺术推向极致的,当属美国艺术家马克雷(Christian Marclay)的影像作品《钟》()。这件影像的全长为24小时,艺术家搜取了上千部电影、电视节目中关于时间呈现的画面(如画面中正好显示几点几分),由此将海量的时间片段剪辑在一起。片段中每分钟的推进,都精准地对应现实生活中的时间。这件作品的特殊之处不仅在于影像中的时间与现实时间完全吻合,更在于观众若要看完整部作品,也必须花费24小时。由此,该作品从创作—展示—观赏三个角度都将时间具体化,不可思议地完成了一件由影像画面组成的“时钟”。

图6 隋建国 《时间的形状》 雕塑、行为 2006年至今

图7 克里斯丁·马克雷 《钟》 单频影像装置2010年—2011年

综合以上作品案例,我们不难发现,无论是激浪派艺术,还是谢德庆式的极限艺术、隋建国式的过程性雕塑,以及当代多媒体艺术的种种尝试,都表现出前卫艺术中的时间观及表达已经发生了根本性的改变。它们摈弃了以传统媒介为基础的视觉创作,走向了真正意义上的时间艺术,即以时间意识为媒介,让时间本身变成艺术。这类艺术创作中的时间意识既可以表现为偶发性、不确定性,也可以表现为确定性、连续性;既可借助新媒体技术手段,也可不借助任何身体以外的媒介。它们共同的特点便是让时间“显形”,成为可感可及的概念上的“现成品”。与此同时,当时间的物品属性被不断放大,其他关于艺术的物质性载体则被不断缩小,直至作品完全摈弃艺术再现的意图,最终,作品中的时间移花接木般地成为了日常生活的一部分,正是在这种“假扮”与“真实”之间,前卫艺术中的时间显形了——它既是日常生活中的时间,又是艺术创作中的时间。

四、时间的背后:观念转变与“行动的哲学”

那么,如何理解另一种“无差别”的时间观呢?它难道就是对现代主义线性时间的简单重复吗?从前卫艺术的另外一种实践当中,我们发现重回“念珠式的”时间,即过去、现在、未来的无差别延续,也可以将我们的意识拉回到“此刻”。并且这个毫无差异性的“此刻”,某种程度上给我们带来更深远的启发。

海德格尔从存在主义的角度解释了“时空一体”的本质属性。在海德格尔看来,抽象的时间是不存在的,时间存在于人在世界中的存在,包括人对过去的回忆、对未来的筹划、对现在的操心之中,亦即时间外化于人的行动之中。由此,时间就不再是什么不可表达的神秘之物了。相比本雅明笔下“星座式的”时间、德勒兹基于“差异与生成”的时间,海德格尔的时间观更加直接明了,即我们的任何行为,原本就与时间融为一体。这也解释了谢德庆、隋建国这样的艺术家,为什么只采纳行动上的重复,而不再需要像早期前卫艺术家那样,苦心孤诣地搭建一个“事件”的框架,还要想尽办法地使之成为“偶发”,最终将其定格为“永恒的此刻”。

图8 张羽 《指印》系列创作 行为、宣纸、水墨 2007年

从“星座式”的时间到“无差别”的时间,我们可以再次反观杜尚以来的时间艺术创作,有些强调“事件性”和“偶发性”,通过时间结构的重塑来凸显作品的特殊性;有些则强调无差别的“行动性”,通过还原时间本来的样子,让时间的形状自然浮现出来。无论采用哪种方式,当代艺术的时间观都摆脱了历史主义的宏大叙事,进入了更为极致的对时间、存在与生命的探索。正是这种观念上的转变,才让时间观的媒介化成为可能,由此产生了与时间、空间、行动同型同构的艺术。与此同时,将这种观念推向极致后,当代艺术告别了再现的时间观,而是一步步地赋形于时间,制作出时间的现成品,亦即“空间性的时间”。