论《蜀相》异文“丞一作蜀”的来源与性质

谢璐阳

一、《蜀相》异文面貌从宋至清初的演变

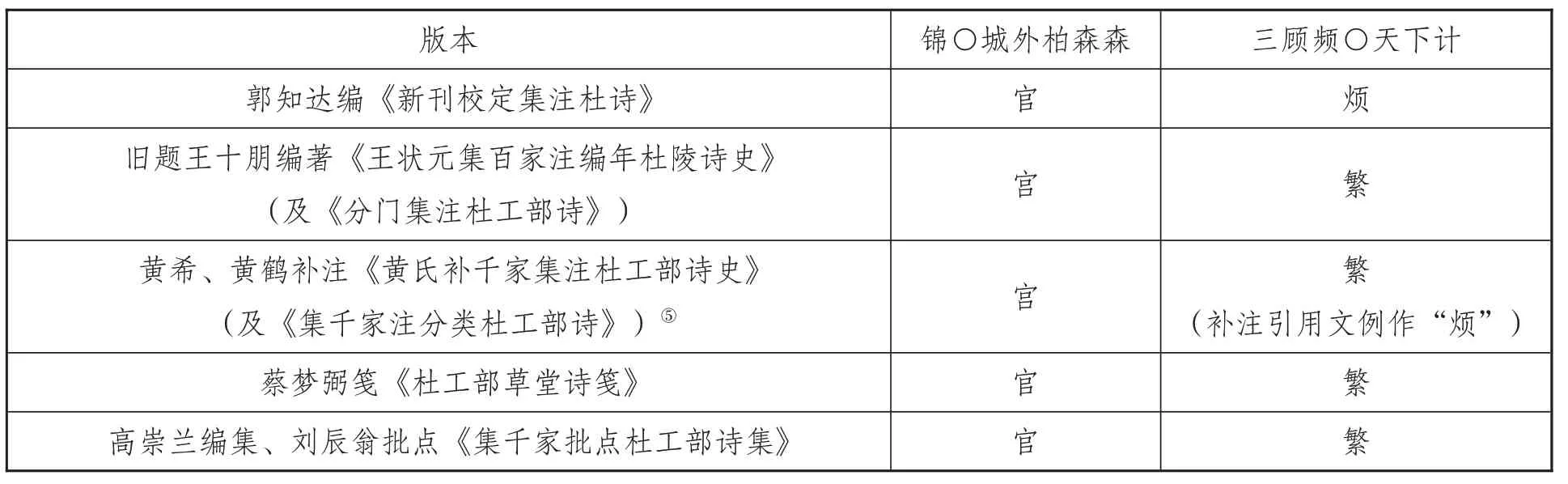

版本郭知达编《新刊校定集注杜诗》旧题王十朋编著《王状元集百家注编年杜陵诗史》(及《分门集注杜工部诗》)黄希、黄鹤补注《黄氏补千家集注杜工部诗史》(及《集千家注分类杜工部诗》)⑤蔡梦弼笺《杜工部草堂诗笺》高崇兰编集、刘辰翁批点《集千家批点杜工部诗集》锦〇城外柏森森官 宫 宫 官官三顾频〇天下计烦繁繁(补注引用文例作“烦”)繁 繁

一是“锦宫”与“锦官”。这一分歧又见于杜诗中其他提及锦官城之处。实际上,“锦宫”乃当时人不熟悉成都别称“锦官”而导致的形讹。南宋人孙奕指出,这一歧异源于闽本杜诗与蜀本杜诗之间的版本差异,又根据旧注、赵次公注以及自己搜集到的例证,判断当以“锦官”为正:

二是“频繁”与“频烦”。这一组异文不仅见于杜诗,被视作杜诗造语来历的庾亮《辞中书令表》“频烦省闼,出总六军”一句,在当时也存在繁、烦两种写法。二字同音致异。总体来说,在宋代,“频繁”是比较主流的写法。

元明时期的杜集受到评点之风的影响,看重对诗歌内涵的体悟和对字法句法的揣摩,不再进行文本校勘及繁琐的语汇注释,也抛弃了在诗下注出异文的习惯。《蜀相》一诗的文字面貌由此趋于一定:宋代杜集注明异文的两处,于“空一作多”取“空”,于“未捷一云未用,又未战”取“未捷”;宋代杜集诸本文字龃龉之处,主要承袭《集千家批点杜工部诗集》,分别作“锦官”和“频繁”。

经过钱谦益、朱鹤龄的校勘整理,“空/多”、“捷/用”、“繁/烦”遂成为其后《蜀相》一诗异文的基本面貌,为《杜诗详注》与《全唐诗》等继承。

二、“丞一作蜀”在《杜诗详注》中的出现及其原因

《杜诗详注》中的《蜀相》一诗,除了继承钱、朱二人的校勘结果,列出“空/多”“捷/用”“繁/烦”三组异文,还新增一条“丞一作蜀”,但这一组异文从未出现在此前各个阶段的杜集中。

但是,这两种杜集中的“蜀相祠堂何处寻”很可能只是编纂刊刻过程中的舛误所致,不足以反映更原始的杜诗文本面貌。

由此可见,仇兆鳌新增“丞一作蜀”的异文,虽有所出自,但他所依据的2种明清杜诗注本在《蜀相》一诗文本面貌上并非具有重要地位,“蜀相祠堂何处寻”与其说是异文,更可能是讹误。因此,从文献学与校勘学的角度来说,“丞/蜀”这一组异文的价值远不能与有宋本杜集依据的“空/多”、“捷/用”、“繁/烦”相提并论。

仇兆鳌之所以在近30种杜集中打捞出仅出现2次的“蜀相祠堂何处寻”,为其新出校记,实与“丞相/蜀相”这对异文反映的内容与思想有关。关于“丞一作蜀”,仇兆鳌注云:

通过辨析“蜀相”与“丞相”这一称谓上的微妙差异,仇氏指出,杜甫与数百年后朱熹的《资治通鉴纲目》遥遥呼应,持着尊蜀汉为正统的立场。

仇兆鳌接受了来自文人与民间两方面的影响。除了引用朱熹《资治通鉴纲目》的观点解读《蜀相》,他还在《谒先主庙》诗后附记了两则关于刘备、曹操陵墓的故事,刘备显灵使盗贼不敢接近,而曹墓因民愤饱受践踏,怪力乱神,毫不雅驯,俱出自小说稗谈。仇兆鳌之所以不惮连篇累牍记述下来,自述是为了申明人心天道:

言语之间颇有为刘备吐气之意。可见仇氏对蜀汉的尊崇不仅是对史学共识的继承,更是出于一种不吐不快的强烈情感认同。

蜀主窥吴幸三峡,崩年亦在永安宫。翠华想像空山里,玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁。武侯祠屋长隣近,一体君臣祭祀同。

由此可见,《杜诗详注》体现出明显的尊刘贬曹意识,对于杜诗中微言大义的捕捉十分敏锐。对于能够进行书法分析的异文,仇兆鳌往往以近于校记的体例格式将其纳入杜诗正文中。但他有时候疏于对文献出处最基本的核查,在《咏怀古迹》其四的校勘注释中留下了多处舛误。

《蜀相》一诗的校勘注解方式正与《咏怀古迹》其四的情况一脉相承。对于标题《蜀相》与首句“丞相”的差异,仇兆鳌注云“仍旧称耳”,与元明注家分析“蜀主”乃“因旧号耳”倒是如出一辙。至于“丞一作蜀”,尽管存在两种文献依据,但不论是《杜律七言颇解》还是《杜诗会稡》,都不是具有重要校勘价值的版本,在这两种集子中,《蜀相》首句写作“蜀相祠堂何处寻”最有可能的原因是文字讹误,而不是参考了更可信的版本,“一作蜀”这则异文的出现,与仇氏处理《咏怀古迹》其四文本时不甚注重校勘原则,为了分析书法而引入“当作汉”“改作征”颇有几分异曲同工。引入新异文后,仇兆鳌又通过对比通行的“丞相祠堂何处寻”与“蜀相祠堂何处寻”分析“直书‘丞相’”的表达效果,是前人解读《蜀相》诗不曾涉及的角度,而这种思路实则远绍刘克庄对“蜀汉”与“续后汉”的对比,近接《咏怀古迹》其四注解中对“蜀主”“汉祚”遣词方式的关注。《咏怀古迹》其四的校勘情况启示我们,仇氏在《蜀相》诗中引入“蜀”字的意图未必是为了存异备考,而只是将其作为一种效果较劣的表达,借此分析原诗中“丞相”一词的微言大义,挖掘杜甫“尊正统名臣”的思想。

因此,《杜诗详注》中新出现的“丞/蜀”这对异文,看似是基于文献的新校勘结果,实际上是仇兆鳌在其个人尊刘抑曹的强烈情感以及前人用“尊正统”“春秋之笔”解读杜诗的影响下,从偶然寓目的不同文本中产生的对《蜀相》一诗情感立场的新解。

三、“丞一作蜀”从清代到当代的影响

如前所述,《杜诗详注》引入“丞一作蜀”的目的是借“蜀相”衬托“丞相”用意之亲切、遣词之精当,而不意在辑存一种可能成立的文本,使两说并立,换言之,“丞一作蜀”本质是对春秋笔法的分析而非校勘。然而,仇兆鳌以校勘的语例出注,使“丞/蜀”成为与“空/多”“捷/用”“繁/烦”并立的第四种异文,或多或少对后世之人产生了误导。

在《钱注杜诗》《杜工部诗集辑注》《杜诗详注》三部集大成的校勘性杜集注本诞生之后,杜集注本的文本校勘工作从异文的搜集、记录转向对异文的判断与取舍。《蜀相》诗在《杜诗详注》中确定下来的四组异文均成为后人判断的对象。就“丞/蜀”这一组异文而言,尽管“丞相祠堂何处寻”始终是主流的文本面貌,部分杜集或选本也开始选用“蜀相祠堂何处寻”作为《蜀相》的正文。

施鸿保与《详注》的注释针锋相对,反对在杜诗中寻求一字褒贬,故而怀疑包蕴着微言大义的“丞相”不是《蜀相》诗的原貌,乃是后人将“蜀相”依照《资治通鉴纲目》的文例改作“丞相”。