村规民约对村民生活垃圾治理出资意愿的影响及其机制分析*

杨紫洪,张 洋,龙昭宇,尹昌斌,2※,张艳清,孟 追

(1.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081;2.中国农业绿色发展研究中心,北京 100081;3.吉林省梅河口市农业农村局,梅河口 135000)

0 引言

随着人民群众物质生活的日益丰富,我国农村人均生活垃圾产生量呈现上升趋势。2017年我国农村生活垃圾产生量约为1.8亿t,人均垃圾产生量0.8kg/d,具有产生量大、增长迅速、来源广泛且分布分散、区域差异显著等特点[1,2]。当下我国农村社会已经迈入大众消费社会的门槛,即大量生产、大量消费、大量废弃的时代,农村生活垃圾处置问题已经深刻融入到村民的日常生活[3],因地制宜,建立长效化、可持续性的农村生活垃圾治理模式和体制机制成为当务之急[4]。从现实情况看,截止2018年底,全国农村生活垃圾得到有效处理的行政村比例已超过80%,且大多数村庄已经建立起“户集、村收、镇转运、县处理”的生活垃圾收运模式[5],但在运行过程中主要依靠政府行政力量,面临投入资金缺口大、责任分工不明确以及治理措施不具体等治理困境[6]。2019年全国行政村生活垃圾治理共投入资金173.11亿元,各地区农村生活垃圾处置主要依靠政府投资[7],造成各级政府财政压力大的局面,显然,单纯依靠政府解决资金缺口问题是不现实的。

诸多学者从农村公共产品的角度提出多元主体共同参与农村生活垃圾处置[8],并结合现实案例从理论上分析环境协同共治模式的可行性与必要性[4,9],认为政府、社会、村集体和村民个人等利益相关主体共同分摊环境治理成本是解决当前生活垃圾处置资金压力、实现环境污染长效治理的重要途径[10,11]。村集体作为基层自治单元,往往通过制定村规民约来解决生活垃圾治理问题;村民既是农村生活垃圾的污染者,也是环境治理过程中的直接受益者,从现实情况看,即使近些年“财政拨一点,集体出一点,农民筹一点”的农村生活垃圾集中处理筹资模式正在被逐步推广[12],但仍然只有极少数村庄鼓励村民为生活垃圾处置出资。因而,进一步了解村民出资意愿,激励村民积极参与到生活垃圾治理中来具有重要意义。

已有研究从农户行为理论出发探讨了村民参与生活垃圾治理意愿和行为的发生机制,认为村民参与生活垃圾治理意愿不仅受内部因素影响,还受其所处的外部环境制约[13]。从内部因素看,当前研究集中于探讨农户个体因素对村民参与生活垃圾治理的支付意愿和支付水平的影响,认为个体行为态度[14]、环境认知[15]、制度认知[16]对农户的支付意愿有显著影响,此外,户主年龄、外出务工、年家庭纯收入、农户经营活动类型、家庭生活垃圾处理方式和环保的关注程度[17]等个体社会经济特征也是影响村民支付意愿的重要因素;从外部环境看,生活垃圾治理项目示范[18]、制度与规则[19]、村域自治环境[20]、本村人居环境满意度[21]等政府行为、环境水平以及村域范围内的自治制度均会影响村民为生活垃圾处置付费的意愿。村民个体行为很大程度上是个体认知和制度环境共同作用的结果,由于农村是非正式制度丰富而正式制度相对缺失的地区[22],已有学者认为非正式制度环境对于村民的环境保护意愿和行为有促进作用[13,23]。从其内在机理看,村规民约通过其内在的价值引导和约束力,不仅能规范村民行为,还能激发村民的“主人翁”意识,提高建设村庄的责任感[24,25],各部门为发挥村规民约在基层治理中的作用,将规范村规民约工作作为加强基层社会治理的重要内容。

从当前研究看,诸多学者集中于通过定性研究方法探讨村规民约对个体行为的影响,或者将村规民约作为某一影响因素纳入实证模型,而对不同类型村规民约的影响差异及其作用机制尚不清晰。文章主要解决以下问题:不同类型村规民约对村民生活垃圾处置的出资意愿是否会有影响?村规民约影响村民出资意愿的内在机理是什么?基于对现实中存在的两种不同类型村规民约进行内容分析,从村规民约促进村民为生活垃圾处置出资这一视角,利用调研数据进行实证检验,分析村规民约作用路径,以期为推进村民积极参与农村生活垃圾治理行动提供决策参考。

1 理论与研究假设

村规民约是村民依据有关法律、法规、政策,结合本村实际制定的涉及村风民俗、社会公共道德、公共秩序、治安管理等方面的综合规定,是村民进行自我管理、自我教育、自我约束的行为规范[26]。在实际操作中,村规民约往往以文本的形式表现为村集体对村民个体的行为要求和规范,其涵盖范围大、涉及面广,主要包含农村基层组织、乡村社会管理、基础设施建设、生态环境保护、乡风习俗与社会治安等囊括农村生活的各个方面内容[27]。从村规民约的体例结构看,主要有顺口溜等固定句式和章节条款式两种形式,并且随着社会的发展,村规民约的内容也在不断地丰富和完善[28]。

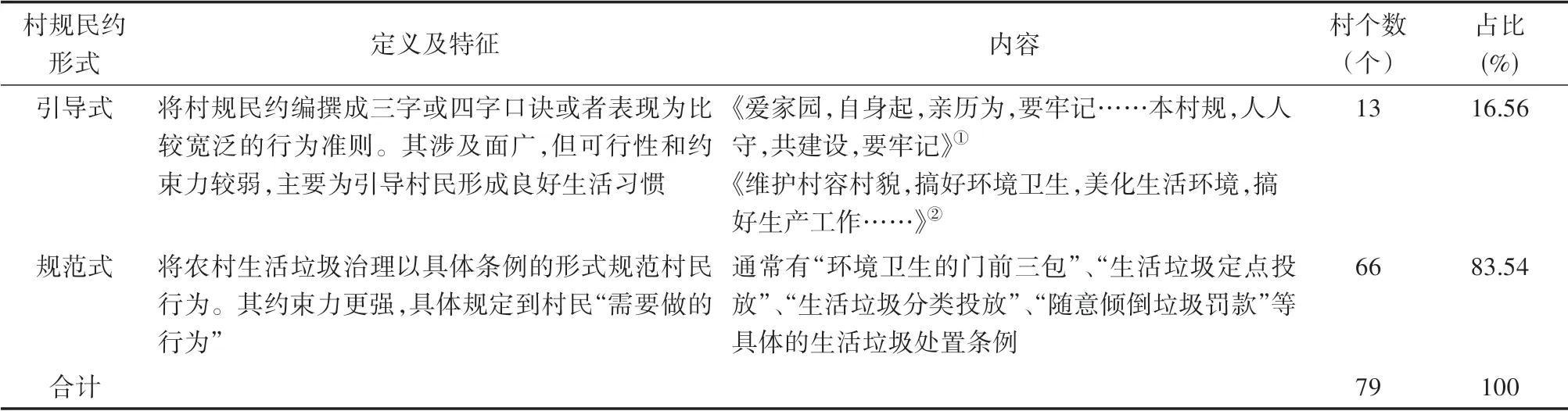

将村规民约作广义定义:指行政村或自然村针对本村村民制定通过的系列行为规范和行为准则,并且以文本的形式呈现在村民的日常生活中。在对79个调研村庄的村规民约内容整理发现,根据村规民约的内容和形式,可分为“引导式”村规民约和“规范式”村规民约两类,其内容和形式及其分布状况如表1所示。由表1可知,83.54%的村庄以具体规范条例的形式将生活垃圾处置行为纳入到村规民约中。

表1 调研村村规民约形式分布

村规民约是村内公共权力的外在表现和行使依据,在管理自治事务和提供公共服务、公共产品时,其效力来源于村民权利的让渡[25],换言之,村规民约一经制定,其内容和形式代表着村内大多数村民的行为意愿和行为期望。从现实情况看,79个调研村均将环境保护纳入村规民约,但相比“引导式”村规民约,“规范式”村规民约的规范更为具体,内容的可行性和执行力更强。已有研究通过实证分析证实了不同类型村规民约在促进村民环境保护行为方面的作用力大小不同[29],当规则越具体时,村规民约对提升村民环境保护行为的引导作用更强。因此,相比于“引导式”村规民约,“规范式”村规民约促进村民为生活垃圾处置付费的作用力更大,基于此,提出研究假设。

H1:“规范式”村规民约对村民生活垃圾处置的出资意愿有显著正影响。

从村规民约的作用机理来看,它通过惩戒监督、价值导向和传递内化三大机制对村民意识和行为产生影响。一方面,村民通过讨论和学习将村规民约的行为规范内化为观念和意识[24],通过条例的学习提升自身的环境认知水平;另一方面,村规民约可以通过奖惩机制来约束村民的行为举止,村民在执行条例的同时加深了对条例的认知。即村民在讨论、学习、遵守“规范式”村规民约的生活垃圾处置行为条例过程中,能够提升生活垃圾处置必要性认知,进而更愿意为生活垃圾处置出资。基于此,提出研究假设。

H2:“规范式”村规民约通过提升村民的生活垃圾处置必要性认知,间接提高其出资意愿。

根据Ostrom Elinor制度分析与发展框架,制度和规则在影响个人行为决策的过程中受到行动情景的影响[30],即村规民约对村民认知和出资意愿的影响受到本村环境水平的影响。村民对本村居住环境的评价可能会直接影响其参与生活垃圾治理的行为决策[15,31],当村民的满意度越高,其参与生活垃圾治理的意愿可能就越强,此时,村内的环境规制作用力发挥可能会更强。即,当村民环境满意度越高时,“规范式”村规民约发挥的作用效力越强,进而可能提高村民参与生活垃圾处置的积极性。基于此,提出研究假设:

H3:环境满意度可以正向调节“规范式”村规民约,进而促进其出资愿意。

图1 研究框架

2 研究方法

2.1 数据来源

该文所采用的数据来自课题组于2020年9—11月在吉林、甘肃和山东3省开展的“农村人居环境整治及个人参与情况”的入户调查。考虑到我国地域广阔,不同区域资源禀赋、地形地貌、气候特征、经济发展水平、民俗风情不尽相同,根据我国北方地理分区特征,从东北平原、华北平原和西北高原山区各区选择具有典型代表性的吉林、甘肃和山东3省。其中,选取吉林省长白山区东丰县、山区平原过渡带梅河口市以及平原高原交错区双辽市;甘肃省高原山区清水县、塬上合水县和河西走廊民勤县;选取山东省华北平原腹地淄博市周村区、寿光市和肥城市作为9个典型县(市、区)作为调研县。在确定调研县(市、区)的基础上,采用分层抽样与简单随机抽样相结合的方法:首先,在各县(市、区)随机抽取3个乡镇;其次,在各乡镇随机选取3~4个行政村;最后,在每个样本村随机抽取6~10位村民(常年在村居住)进行访谈。调研一共收集问卷778份,剔除前后不一致和重要数据缺失的样本后,共获取有效问卷756份,问卷有效率为97.17%,样本在吉林、甘肃、山东的分布比例为31.48%、35.19%和33.33%。

2.2 变量选取及描述性统计

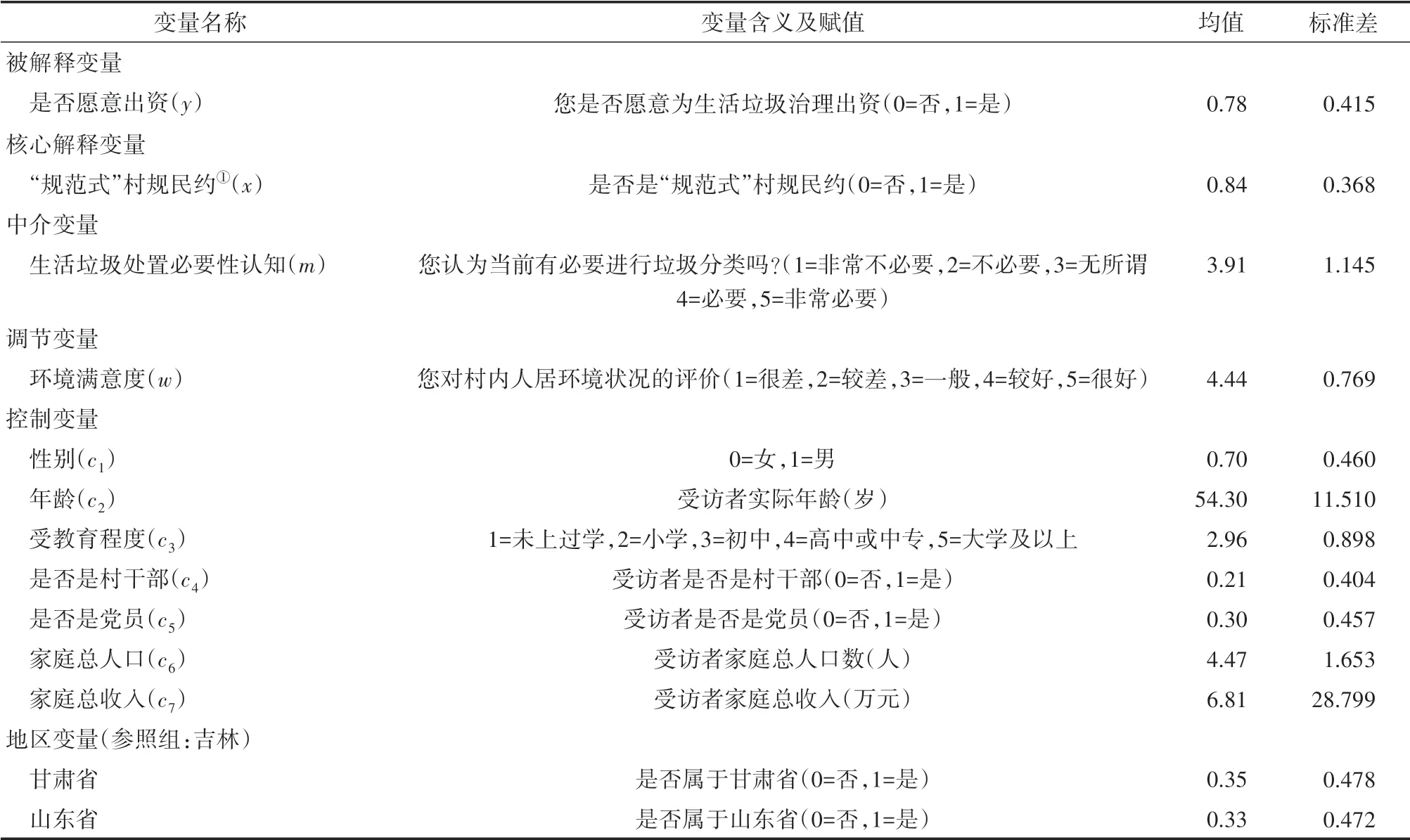

根据模型设定和实际情况,研究设定的被解释变量、核心变量、中介变量、调节变量和控制变量的赋值及其相关说明如表2所示。调查发现:78%的样本村民愿意为生活垃圾处置出资;核心解释变量以“引导式”村规民约为参照组,当村民所在村有“规范式”村规民约时,则x=1,84%的样本村民所在的村为“规范式”村规民约;中介变量用村民生活垃圾处置必要性认知来表征村民认知,赋值为1~5,其均值为3.91;调节变量为村民环境满意度,赋值为1~5,样本均值为4.44;c1~c7为控制变量,包括被调查者个人和家庭特征等基本信息。

表2 变量含义、赋值及描述性统计

2.3 模型构建

2.3.1 二元Logit模型

检验“规范式”村规民约对村民的出资意愿是否有促进作用。村民对农村生活垃圾处置出资意愿只存在“愿意”和“不愿意”两种选择,属于离散选择问题,因而采用二元Logit模型进行估计,建立回归模型为:

式(1)中,P代表村民愿意为生活垃圾处置出资的概率;y代表村民出资意愿,y=1表示村民愿意为生活垃圾处置出资,y=0则相反;xi表示第i个村民所在的村是否是“规范式”村规民约。关系表达式可以表示为:

式(2)中,Ci为影响第i个村民为生活垃圾处置出资意愿的控制变量,α0、β1、β2为待估计参数,εi为第i个村民的随机扰动项,将式(1)(2)进行转换,得到模型表达式为:

2.3.2 中介效应检验模型

检验生活垃圾处置必要性认知的中介效应。通过验证生活垃圾处置必要性认知的中介效应,可以揭示村规民约影响村民出资意愿的作用路径。参考逐步回归方法[32],构建回归方程为:

式(4)至(6)中,X为自变量是否是“规范式”村规民约,M为中介变量生活垃圾处置必要性认知,Y为因变量是否愿意出资,α1、α2、α3为常数项,ε2、ε3、ε4为回归残差项。c为X影响Y的总效应,c′为控制了中介变量M后,X对Y的直接效应,ab表示经过中介变量M的中介效应。

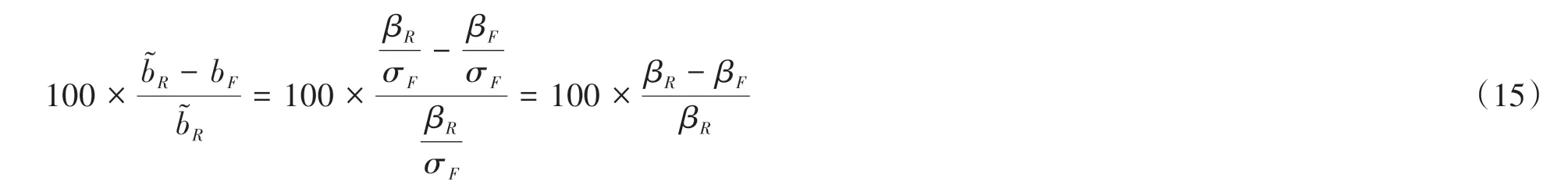

由于Y为二分类变量,式(4)和(6)采用的是Logit模型,式(5)采用的是线性回归,导致中介变量的系数因方程(4)和(6)的尺度不同而无法进行比较[33],因而应用Karlson、Holm、Breen[34,35]创建的KHB模型测算总效应、直接效应和间接效应。首先假设变量X通过中介变量M对Y产生影响,Y*为不可观测变量。

Y*为不可观测的二分类变量,,其中,τ为门槛值,在二元Logit模型中,最终的直接效应bF和总效应bR为:

式(9)中,σF和σR为式(7)(8)的残差标准误,且σF<σR。因此,Logit模型中的间接效应为:

由式(10)可知,间接效应由σF和σR两个规模参数决定,可通过测算中介变量M对核心变量X线性回归的残差来解决该问题。

式(11)中,a和b为线性回归系数。将R代替M带入式(8),可得:

R和M的区别仅在于与X相关,因此式(8)和式(12)在估测时没有区别,也就是说为式(12)的残差标准误。进一步所以:

同样的,各系数占比也可推算:

2.3.3 调节效应检验模型

借鉴温忠麟等[36]总结的显变量调节效应分析方法,检验村民的环境满意度是否会对“规范式”村规民约影响村民出资意愿的路径起调节作用。环境满意度为1~5的分类变量,作连续变量处理,对含交互变量的调节效应方程进行层次回归分析,两阶段方程的具体形式为:

在式(16)(17)中,X为核心自变量,W为调节变量,α10、α11、α12、α20、α21、α22、α23为待估计系数,εi为残差项。若式(17)中的R2明显高于式(16)的R2,或交互项XW的系数检验显著,则证明环境满意度这一变量具有显著的调节效应。

3 回归结果与分析

3.1 村民出资意愿的影响因素分析

在暂不考虑中介效应和调节效应的情况下,采用二元Logit模型分析村规民约与村民出资意愿的关系,模型回归结果如表3所示。“规范式”村规民约在1%的显著性水平上正向影响村民对农村生活垃圾处置的出资意愿,研究假设H1得到验证,即相比于引导型村规民约,“规范式”村规民约更能促进村民的出资意愿。从村民角度看,当村规民约的规范不是“引导他们做什么”,而是具体到直接“让他们如何去做”时,村民执行规范的可能性就越大,参与生活垃圾处置的意愿就越强,出资意愿往往就越高。即村规民约作为一种非正式制度,在一定程度上会约束或激励村民的环境保护行为,进而激发村民的环境支付意愿,并且“规范式”村规民约比“引导型”村规民约的作用力更强,这与唐林和张俊飙的研究结果相似[37]。就控制变量而言,村民个体特征对其是否愿意为生活垃圾处置出资的影响并未通过显著性检验,而家庭特征中的家庭总人口对村民的出资意愿在10%的显著性水平上有正向影响,即当家庭总人口越多时,村民越愿意为生活垃圾处置出资,这与唐林等[13]的研究结果相同,可能的原因是:家庭人口越多,产生的垃圾量越大,垃圾得不到及时处置会影响其生活环境,进而对农村生活垃圾处置更具敏感性,他们对生活垃圾处置具有更高的出资意愿。

表3 “规范式”村规民约影响村民出资意愿的Logit回归分析

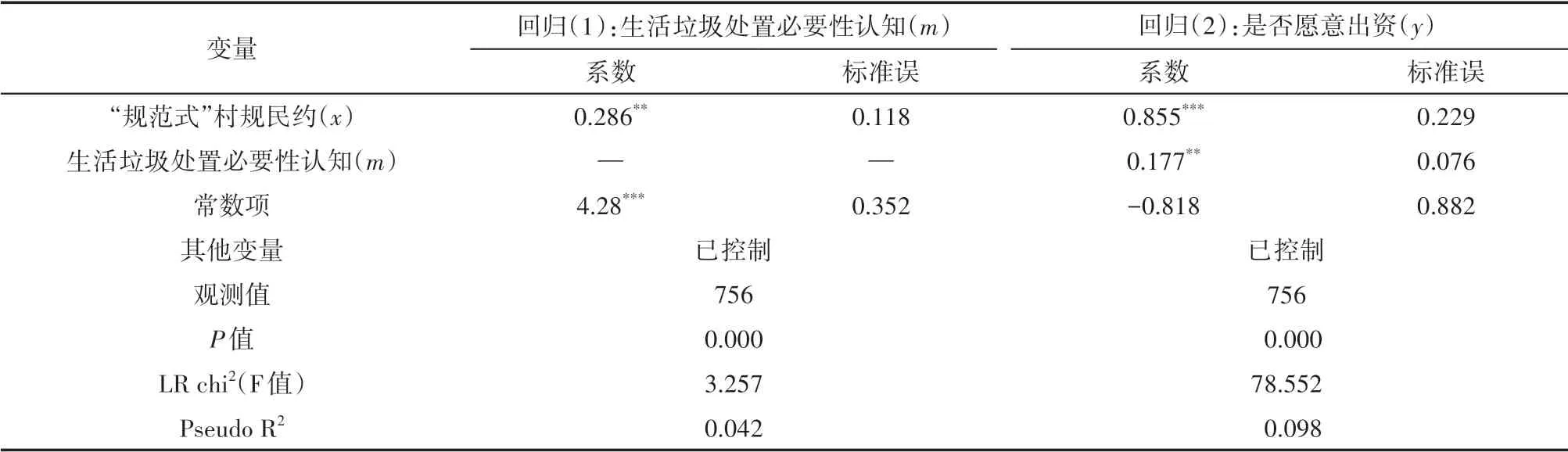

3.2 生活垃圾处置必要性认知的中介效应检验

为进一步探讨“规范式”村规民约影响村民出资意愿的内在作用机理,依据前文模型中判别中介变量的标准程序,检验“规范式”村规民约影响村民出资意愿的过程中,村民的生活垃圾处置必要性认知是否具有中介效应,回归结果如表4所示。回归(1)结果显示:“规范式”村规民约对村民的生活垃圾处置必要性认知有正向影响,且在5%的水平上通过显著性检验;回归(2)结果显示:“规范式”村规民约依然在1%的显著性水平上正向影响村民的出资意愿,但是系数从0.894减小到0.855,且生活垃圾处置必要性认知的系数也通过5%的显著性检验。根据中介变量的判断标准,在“规范式”村规民约对村民出资意愿的影响过程中,村民的生活垃圾处置必要性认知具有部分中介效应,证实了研究假设2,即“规范式”村规民约通过提升村民生活垃圾处置必要性认知,间接地促进出资意愿。村民在执行村规民约具体规范的过程中,加深了自身的环境认知,进而更愿意为生活垃圾治理出资,论证了“村规民约—村民认知—亲环境意愿”的作用路径,与郭利京的研究结果相似[38]。

表4 生活垃圾处置必要性认知的中介效应检验

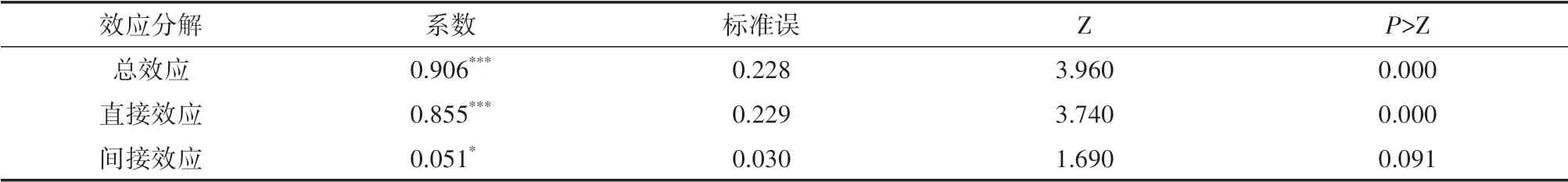

为进一步明晰中介效应的作用力大小以及检验结果的稳健性,运用KHB模型测算“规范式”村规民约对村民出资意愿的直接效应、间接效应和总效应(表5)。由表5可知:“规范式”村规民约对村民出资意愿的总效应为0.906,且在1%的显著性水平上通过检验,其中直接效应为0.855,而通过生活垃圾处置必要性认知影响的间接效应为0.051,且分别在1%和10%的显著性水平上通过检验,其中,直接效应的占比更大,其比重为94.37%。从符号上看,总效应、直接效应和间接效应均为正,表明“规范式”村规民约通过提升生活垃圾处置必要性认知,间接地影响村民出资意愿,其作用方向、显著性状况与前文检验结果基本相同,表明中介效应的检验结果具有稳健性。

表5 “规范式”村规民约对村民出资意愿影响的效应分解

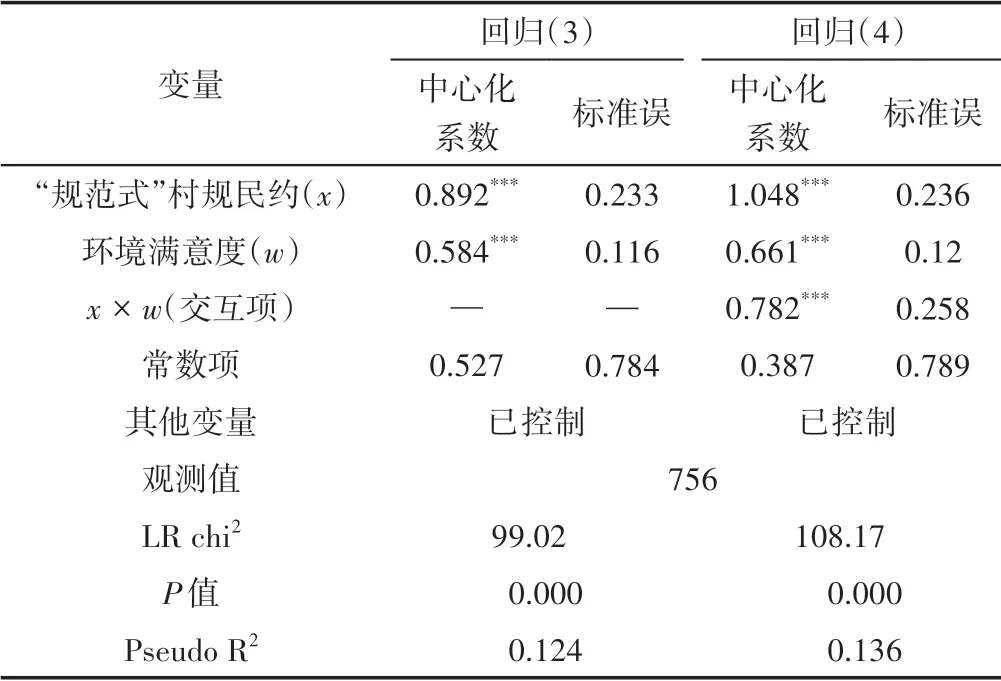

3.3 环境满意度的调节效应检验

由理论分析可知,村民人居环境满意度可能对“规范式”村规民约影响村民出资意愿的作用路径起调节作用,根据模型3中调节效应的检验路径,回归结果如表6所示:交互项“村规民约(x)×环境满意度(w)”在1%的水平上有显著的正向影响,且当把交互项纳入模型中进行回归时,其R2由不纳入交互项模型中的0.124上升到0.136,依据模型的检验标准,表明环境满意度在“规范式”村规民约影响村民出资意愿的过程中起正向调节作用,验证了研究假设3。由回归(3)的结果可知:环境满意度在1%的显著性水平上对村民的出资意愿有正影响,即当村民对本村的环境满意度越高时,他们越愿意为生活垃圾处置付费,这与彭文英等研究结果相似[21]。由回归(4)的结果可知:村民的环境满意度越高,“规范式”村规民约对村民出资意愿的作用力越强。从村民的角度分析,如果村内的环境污染得不到有效治理,在生活垃圾处置过程中越容易发生“搭便车”行为,即使村内有村规民约的约束,其效力更像是“一纸空文”,引导力或约束力便相对弱化,村民的环境保护意愿更低。

表6 环境满意度的调节效应检验

为更加直观地了解环境满意度的影响情况及检验结果的稳健性,借鉴彭文波等关于满意度的处理办法[39],将高于环境满意度均值的样本作为“高环境满意度”子样本,低于环境满意度均值的样本作为“低环境满意度子样本”,再对各子样本分别进行回归,以检验不同环境满意度(w)水平下规范式村规民约(x)对村民出资意愿(y)影响的差异性。回归结果由表7所示。由表7可知:在“低环境满意度”和“高环境满意度”子样本中,“规范式”村规民约对村民出资意愿的影响分别在1%和10%的显著性水平上通过检验,且“高环境满意度”子样本中x的系数大于“低环境满意度”子样本中x的系数。由此可知:村民的环境满意度越高,“规范式”村规民约对村民出资意愿的促进作用越强,进一步验证了环境满意度正向调节“规范式”村规民约促进村民出资意愿的作用路径。

表7 不同子样本中自变量对因变量的影响

4 结论与启示

4.1 结论

基于2020年9—11月吉林、甘肃和山东756户村民问卷调查数据,综合运用二元Logit回归模型、中介效应和调节效应检验的方法,分析“规范式”村规民约对村民出资意愿的影响路径及其作用机理,得到如下的研究结论。

(1)“规范式”村规民约对村民的出资意愿有显著促进作用。相比于“引导式”村规民约,“规范式”村规民约直接告诉村民在生活垃圾处置过程中“应该做什么”,其约束力和引导力更强,促进村民出资意愿的作用力更显著。

(2)在“规范式”村规民约影响村民出资意愿的过程中,村民生活垃圾处置必要性认知具有中介效应,其间接作用占比为5.63%。进一步验证了“制度—认知—行为”的作用路径,即村规民约通过提升村民对生活垃圾处置必要性认知,间接地促进村民为生活垃圾处置出资。

(3)村民的环境满意度正向调节村规民约影响村民出资意愿的作用路径。较高的人居环境水平能有效地抑制村民在生活垃圾处置中的“搭便车”行为,村民越愿意遵守村规民约的行为规范,即当村民的环境满意度越高,“规范式”村规民约对村民出资意愿的作用力越强。

4.2 政策启示

(1)进一步完善村规民约的具体规范。作为一种非正式制度,村规民约在农村基层自治中具有重要的功能,将类似于“门前三包”“生活垃圾分类投放”“红黑处罚奖励榜”等具体行为规范的形式纳入村规民约,有助于提升村民环境保护认知,进而激发村民的环境保护意愿和行为,更好地发挥村民民约的作用。

(2)利用村规民约,积极探索农村生活垃圾处置成本共同分摊机制。通过村规民约积极引导和鼓励村民参与生活垃圾处置,有助于提升村民在人居环境整治过程中的“参与感”和“责任感”,进而调动村民为生活垃圾处置出资的积极性。

(3)完善农村生活垃圾治理的长效运行机制,保证治理效果的持续性和长效性。保持较高的人居环境水平能有效抑制村民在环境整治过程中的“搭便车”行为,通过明晰各利益相关主体在农村生活垃圾治理中的行为规范,使各项政策和制度得以落实,进而持续巩固农村人居环境整治成效。