二孩生育政策实施后育龄夫妻生育意愿的年代差异与内在机制*

——一项计量社会学的实证研究

□ 邱幼云

作者邱幼云,杭州师范大学公共管理学院副教授。(杭州 311121)

内容提要 本文实证分析了不同个体资本的育龄夫妻生育意愿的年代差异及内在机制,并检验了成本与效用假说的中国适用性。在二孩生育政策实施后的六年多时间,生育意愿的演变趋势与国家统计数据显示一致,即呈现弱化之势;但不同年代以及个体资本育龄夫妻的生育意愿存在较大差异,其中经济资本与社会资本影响的年代差异较大,而文化资本影响的年代差异较小;生育子女的内在机制由经济资本而非文化资本与社会资本决定;在我国,经济资本的影响机制与成本与效用假说一致,而文化资本和社会资本的影响机制却与其相悖。最后,本文对研究发现进行了相应讨论并指出了今后需要研究的课题。

一、研究背景与研究目的

2015年10月我国实施了一对夫妻可以生育两个子女的政策,时隔仅六年后的2021年5月,为进一步优化生育政策,我国又实施了一对夫妻可以生育三个子女的政策及配套支持措施。这标志着继二孩生育政策实施后,我国又进一步放开生育政策,生育限制变得更加宽松。但是事实证明,生育政策的放开并没有如政策所期,对育龄夫妻的生育意愿产生显著的提升作用。国家数据就充分说明这一点,2015年我国的人口出生率和人口增长率分别为11.99‰和4.93‰,2019年分别降至10.41‰和3.32‰,而2021年又进一步分别降至7.52‰和0.34‰(国家统计局,2021、2022),即在短短的六年间,人口出生率降低了4.47个百分点,人口增长率降低了4.59个百分点。这是一个不容忽视的社会问题,若任其发展,我国必将迈向低生育率陷阱,进而导致老龄化更加严峻,年轻劳动力更加短缺,并最终影响到经济与社会发展之大计。

那么,到底是什么因素导致育龄夫妻生育意愿弱化呢?早在2015年10月二孩生育政策实施后,该问题便进入诸多学者的研究视野。研究发现:家庭经济状况(方大春、裴梦迪,2018;翟瑞民,2021)、受教育水平(王一帆、罗淳,2021)、长辈支持(吕碧君,2018)、性别偏好(靳永爱等,2016)、生育动机(陈滔、胡安宁,2020)、现有子女数量(乔雅君,2019)、住房状况(刘一伟,2017)、身体条件(程雅馨、何勤,2018)、生育间隔(郑世艳、吴国清,2009)以及女性参与劳动力市场(刘金菊,2019)、家庭劳动分工(魏刚,2013)等因素均对生育意愿产生影响。作为一种心理倾向,生育意愿受多种因素影响,但就影响程度以及学术界的认可度而言,核心因素可以归结为三个,即经济状况、学历水平和长辈支持,这三个因素与人们经常提起的“生不起、养不起、看不起”紧密相关。在生活成本与教育成本高涨、女性社会参与趋于广泛的现实下,上述三个核心因素的作用,可谓不言自明。而这三个核心因素也即是国外学界所说的经济资本、文化资本与社会资本。但是,有关它们与生育意愿关系的研究发现却不尽相同。比如,有学者研究发现:受教育水平和家庭收入越高的群体,生育意愿越弱(苏立红,2018),另外有学者研究却发现:低学历、低收入和高职位、高学历、高收入群体的生育意愿最高,社会中间群体的生育意愿最低(田卫军、谭静静,2016)。而在生育意愿普遍弱化的现实下,生育政策实施的目的本来是为了提升所有育龄夫妻的生育意愿,并非导致不同阶层育龄夫妻生育意愿的差异化。

此外,从国内学者的研究方法看,生育意愿影响因素的分析方法大多为回归分析。该方法仅能明确两个因素间的关系,却不能明确多种因素交互作用下的内在影响机制。虽然不能据此说国内学者的研究还不够细致深入,但是不管怎么说,生育意愿影响因素的复杂性以及现有不同的研究发现,已使我们无法准确评估生育政策对育龄夫妻生育意愿的影响效果。另外,上述数据说明:二孩生育政策实施后的六年多时间内,人口出生率不增反降,育龄夫妻的生育意愿呈现弱化之势,已是无需验证的事实,但是有两个问题尚需进一步分析,即生育政策放开以来,(1)育龄夫妻的生育意愿是一直呈弱化之势,还是因年代而呈强弱之分?(2)是否所有育龄夫妻的生育意愿均呈弱化之势,还是因阶层位置而呈强弱之别?因此,很有必要在已有研究的基础上,运用更加精准的统计方法,对育龄夫妻的生育意愿进行更加深入准确的分析。基于此,本文分析的第一个问题是:二孩生育政策实施后,育龄夫妻生育意愿的年代差异以及不同个体资本(学历、长辈支持等)育龄夫妻的意愿差异。

国外学界的相关研究起始于20世纪50年代,已有70余年的学术史。自少子化现象普遍可见于欧美、日本等后工业社会起,国外学者就开始研究该问题,并形成了几个较为成熟的理论假说,即成本与效用假说①(Leibenstein,1957)、价值意识假说②(Van de Kaa,1987)、性别分工假说③(McDon ald,2000)、生育行为抑制假说④(Westoff et al.,1977)、消费主义扩大假说⑤(Lutz,1994)、低生育文化传播假说⑥(Knodel et al.,1979,Watkins,1990)。这些理论假说如文后的注释所述,从不同维度指出了育龄夫妻生育意愿差异的生成机制。

上述六个假说中,社会经济假说(即成本效用假说)、价值意识假说和性别分工假说的影响机制同样适用于中国(邱幼云,2022)。其中,影响力最大的假说莫过于哈维·莱宾斯坦于1957年提出的成本与效用假说,其基本内涵是:对于任何家庭来说,生育子女均需要付出成本,成本包括直接成本与间接成本,前者包括子女的生活、教育和娱乐等成本,后者包括父母抚养子女导致的受教育机会和工作收入的减少等成本;而生育子女的效用包括家庭享乐效用、维持家庭地位传承效用、扩大家庭规模效用、劳动与经济效用、保险效用等。基于成本与效用的多寡,莱宾斯坦提出了“边际子女理性选择模型”,即通过对生育第n个子女产生的成本与效用进行理性比较,理性的育龄夫妻会根据自身的经济、社会、文化等多种因素,准确判断是否需要生育这个边际子女。若生育第n个子女的预期效用大于预期成本,则会选择生育第n个子女:若生育第n个子女的预期效用小于预期成本,则会选择放弃生育边际子女(Leibenstein,1957)。由此可见,该假说的核心要旨主要是以下三点。

(1)生育子女本质上是一种经济行为。是否生育以及生育几个子女,是基于家庭的经济资本、文化资本、社会资本等状况,精准计算生育子女后的成本支出与将来的获取收益,来确定当前的生育选择。

(2)生育行为是有目的、有计划,经过成本与收益评估的理性选择行为,即在成本支出与获取收益不确定且存在一定风险的状况下,对于自己应该采取怎样的生育行为做出理性选择。若生育子女后获得的效用大于付出的成本,则会选择生育子女;获得的效用越大而付出的成本越小,则生育的子女越多。

(3)是否继续生育子女、增加子女数量,因家庭拥有的资本状况而不同。其中,经济资本提供经济支持,文化资本提供教育支持,而社会资本提供社会支持,三者的不同作用影响着生育子女的成本与收益的多寡,因而是生育子女时必须考量的因素,也自然成为成本与效用假说中的核心要素。

该假说自1957年提出以来,便受到学术界的普遍认可,被视为在生育费用大、女性广泛参与社会、家庭主义淡薄的现实背景下,阐释育龄夫妻生育意愿差异的生成机制的最有效理论(Hakim,2003;Budig & England,2001)。另外,从成本与效用假说的内涵看,人们是否选择继续生育子女,考虑的核心要素还是前面所说的经济资本、文化资本与社会资本。再者,结合现阶段我国的生活成本高、教育成本高、女性广泛参与社会的现实,可以假设:该假说可能也适用于我国社会。当然,这需要统计数据进行验证。因此,本文分析的第二个问题是:运用数据分析二孩生育政策实施后至今,不同阶层育龄夫妻生育意愿差异的内在机制,进而检验成本与效用假说的中国适用性。

二、分析模型与研究设计

(一)顺序逻辑模型

有关个体资本与生育意愿的关系,顺序逻辑模型是近些年学术界较为推崇的分析方法(Allison,1982;Long & Freese 2014)。本文将运用该模型分析不同个体资本育龄夫妻生育意愿Y的演变倾向。该模型的最大特征在于:为了说明生育意愿Y的演变倾向,假设能够使育龄夫妻生育子女的某一潜在变量y﹡为决策函数⑦,在g个不同但具有连续性的生育阶段配置相对应的阈值μg,并根据潜在变量值与阈值的高低,准确预测最终生育子女数量g的实现概率。生育的子女越多,则阈值越高;越是生育子女多的育龄夫妻,则潜在变量的值越大,即生育意愿越强。假设该潜在变量受可观察变量α的影响,则可通过模型(1)中的累计分布函数S评估个体资本对于生育子女数量g的影响效应β。以下,α和β表示矢量,而α’则表示导数。

模型(1):Pr(Y≤g/α)= Pr(y﹡≤μg/α)=S(μgα’β),g=1、2、...,g

模型(2):logit[Pr(Y≤g/α)]=log=μg-β1α1-β2α2-...-βgαg

若将不同生育阶段g的逻辑分布对应于累计分布函数S,便形成了模型(2)的顺序逻辑模型。虽然模型(2)仅是一个数学性质的计量模型,却能够为明晰生育意愿的演变提供多种依据,故可以精准地揭示生育意愿的演变路径。在经济学视角下,生育意愿的潜在因素受不同年代个体资本的影响,是人们根据成本付出与收益获取进行的理性选择,本质上是一种投资行为(Leibenstein,1957;Hakim,2003;Budig & England,2001),因此不同生育阶段的阈值对应于是否继续生育的决策过程中预期的成本/收益比,个体资本的影响效应就是探讨投资效益的个人间差异(Budig & England,2001)。本文不探讨这些深奥的理论,而是将其转化为简单易懂的计量模型。为了提高计量模型的解释力,将常数项的阈值转化为变数项,并将其与家庭状况的社会分层联系起来。如前所述,本文认为,在二孩生育政策实施后育龄夫妻的生育意愿并没有显著提升的事实下,还有两个问题需要明确:其一,通过赋予不同性别和年代的不同阈值,分析不同个体资本育龄夫妻生育意愿的年代差异以及意愿差异;其二,基于不同生育阶段的不同变量的效应差异,探讨不同个体资本育龄夫妻生育意愿差异的内在机制,进而检验成本与效用假说的中国适用性。

模型(3)假定,解释变量在两个顺序逻辑模型中α1和阈值之间产生相互作用,并且α2的效应在任何生育阶段g均相同,而α1的效应却因生育阶段g而显著不同。一般情况下,相互作用项可以解释为变量效应的变异,但如果α1是分类且有序型变量,则也可解释具有此特征的育龄夫妻生育意愿的阈值仅仅移动了β1g。究竟何种解释最为准确,当然由分析数据测定。下面,首先分析生育意愿的年代差异。为准确把握不同变量影响效应的变化,将相互作用项放在阈值中进行分析。其次分析在排除多个变量的交互影响之后,不同个体资本育龄夫妻生育意愿差异的内在机制。此时,将相互作用项作为变量,则可发现精准的效应模式。

模型(3):logit[Pr(Y≤g)]=μg-β1gα1-β2α2

(二)数据来源

数据来自于2021年7月-12月在杭州市、厦门市和广州市进行的问卷调查。调查样本为18-35岁的城市青年。根据研究需要,筛选出20-35岁的已婚育龄青年样本2142个。该年龄段的育龄夫妻正值生育黄金期,是生育的主力军。在2142个有效样本中,男性和女性分别占48.2%和51.8%;20-25岁、26-30岁、31-35周岁的样本分别占14.1%、36.1%、49.8%;高中及以下学历者占12.4%,大专或大学学历者占56.8%,硕士学历者占26.7%,博士学历者占4.2%;在就业状态方面,就业者占83.9%,非就业者占16.1%。

(三)变量设计

因变量为生育意愿,指调查对象的生育子女数量的意愿,分为0个、1个、2个、3个及以上四个层次,并分别赋值1、2、3、4。四个层次体现了不同强度的生育意愿,期待生育子女的数量越多,则生育意愿越强,反之,则生育意愿越弱。

自变量为育龄夫妻的个体资本。个体资本包括经济资本、文化资本和社会资本三个维度,其中经济资本指家庭的经济状况,文化资本指育龄夫妻的学历水平,社会资本指生育子女后的长辈支持。操作化设计分别如下所述。

1.经济资本。该变量将家庭经济状况分为“非常好、比较好、一般、比较差、非常差”五个层次,并分别赋值5、4、3、2、1,分值越高,则家庭经济状况越好。根据分析需要,之后的分析中有时将“非常好、比较好”合并为一个变量,称为经济富裕,而将“比较差、非常差”合并为一个变量,称为经济贫困。

2.文化资本。该变量选择育龄夫妻中学历高的一方的学历,分为高中及以下学历、大专或大学学历、硕士学历、博士学历四个层次,并分别赋值1、2、3、4,分值越高,则学历越高,文化资本越丰富。

3.社会资本。该变量将长辈支持的程度分为生育子女后“较多时间由长辈照顾、较少时间由长辈照顾、没有长辈照顾”三个层次,并以此赋值3、2、1,即分值越高,则长辈支持程度越大。另外,为了分析的简便性,在后面的分析中,将“较多时间由长辈照顾、较少时间由长辈照顾、没有长辈照顾”分别称为“较多照顾、较少照顾、没有照顾”。

经过这样的操作化设计,分值越高,则育龄夫妻的个体资本越丰富,并基于已有的研究成果和我国的社会现实,假定其对生育意愿将产生不同程度的影响。另外,为了准确分析二孩生育政策实施后,不同育龄夫妻的生育意愿的年代差异,还需要一个体现年代变化的变量。截止2021年末,二孩生育政策实施已六年有余,而三孩生育政策实施仅半年左右。如何准确设计该变量便成为关键问题。本文通过询问在2016年至2021年这六年间实际生育的子女数量进行测定,子女数量分为1个及以下、2个、3个及以上,并依次赋值1、2、3,分值越高,则意味着随着年代的推移,生育意愿趋于强化,反之则意味着生育意愿趋于弱化。将2016年、2017年、2018年、2019年、2020年和2021年这六年与经济资本、文化资本和社会资本一起用于顺序逻辑模型的分析,不仅可以准确揭示不同变量影响效应的差异,而且还可以准确发现不同个体资本状况下,育龄夫妻的生育意愿在2016年至2021年六年间的年代差异。

三、生育意愿的年代差异与个体资本差异

(一)分析发现

迄今,欧美学者对生育意愿的一般观点是:以经济收入、学历水平、长辈照顾为内涵的个体资本的丰富未必会强化生育意愿,甚至会弱化生育意愿,从而导致人们的生育意愿产生较大差异(Hashimoto,1974;Miranda,2008;Asai at al.,2015)。在 我国,由于贫富差距扩大、生活成本尤其是子女教育成本上涨以及教育的竞争性增强,不同个体资本育龄夫妻的生育意愿也会存在显著差异(方大春、裴梦迪,2018;王一帆、罗淳,2021;吕碧君,2018)。但是如前所述,在二孩生育政策实施后的六年多时间内,针对不同阶层育龄夫妻的生育意愿差异,国内学界存在不同观点,那么当下不同个体资本的育龄夫妻的生育意愿究竟是一种怎样的现实呢?

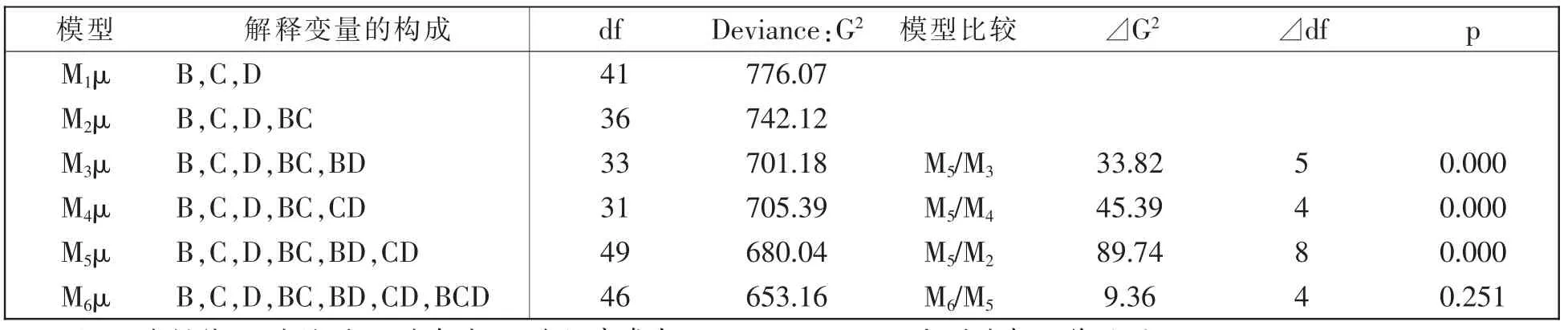

为了准确分析二孩生育政策实施后,不同个体资本育龄夫妻的生育意愿的年代差异,本文在确保充分样本量的前提下尽可能采用简单易懂的分析方法。为此,根据不同模型的分析结果,创建了一个由性别、年代和单个资本变量组成的三维交叉表。其中,资本变量采用与生育意愿最具关联、并且对于文化资本与社会资本具有一定影响的经济资本。由性别(B)、年代(C)和经济资本(D)构成的顺序逻辑模型的分析结果,如表1所示。表中的阈值μ也设计为一个变量。可以发现:在经济资本的影响效应方面,M2显示不存在性别、年代差异,即βBD=0、βCD=0,而M5则显示存在性别、年代差异,即βBD≠0、βCD≠0。但是,基于M2和M5的拟合度之差,即自由度⊿df=8、拟然比统计值⊿G2=89.74,则可以判定:经济资本的影响效应因性别和年代而显著不同。另外,比较M5和M6的结果即可发现:分析结果中不存在性别、年代、经济资本三个变量的交互影响效应。当然分析结果不可放弃βBCD=0时的虚无假设。下面,将表1中模型的拟合度略作调整,再比较一下分析结果。

表1 以性别、年代、经济资本为自变量的顺序逻辑模型的结果

将表1中M6的变量分为(μ、B、C、BC)和(D、BD、CD、BCD)的两个群组,同时B、C和BC被赋予移动阈值的作用,并根据它们的参数值,认定公共阈值μ可以在同一直线上移动。这样设计后,则可以更为准确地测定在性别与年代相互作用的情境下经济资本D的影响效应。在此,经济资本的不同影响效应分别表示为μ(BC)和DBC(BC),这意味着在性别与年代BC的相互作用下,既可以展示一个公共阈值μ,也可以展示经济资本的不同影响效应DBC。

由于对于所有的性别和年代的组合仅给出了一组阈值μ,因此由⊿G2=9.36,⊿df=4的结果可见,M6的拟合度不是很理想。此情况下,如果阈值对应于不同生育阶段的预期成本/预期收益比、且具有某种具体涵义,则应充分考虑由性别和年代的组合产生的阈值差异,并应将变量效应视为偏差。因此该情况下,需要通过引入μB(BC)、μC(BC)、μBC(BC)的相互作用重新评估不同经济资本育龄夫妻的生育意愿的演变倾向,但前提条件是在性别和年代的范畴内阈值不同,而不是两者的共同阈值μ(BC)。分析结果如表2所示,可以发现:A2至A4的三个模型显示的是,引入了阈值的交互效应之后不同情境下经济资本的影响效应。如前面的说明所示,DBC(BC)的变量效应意味着经济资本的影响效应因性别与年代的组合而显著不同。通过比较不同的模型,可以发现:若引入变量和阈值的相互作用,则显著地提升了模型数据的拟合度(A4),并且A2和A3的偏差Deviance分别为340.12和669.84,这可以说明:在阈值的变化方面,性别差异大于年代差异。

表2 性别、年代和阈值相互作用下阈值模型的结果

A5和A6是在A4的基础上控制了经济资本的影响效应之后测定的参数的统计显著性。A6的DB=0、DC≠0的结果说明:在不同年代,经济资本的影响效应没有呈现性别差异。另外,即使比较A6和A5,基于A6的⊿G2=6.17、⊿df=5的分析结果,也有充分的证据说明该结果仍然成立。也就是说,即使不同性别的生育意愿因年代而显著不同,若考虑到整体的变化状况,则可说在性别方面,不同个体资本的影响效应是相同的,即个体资本对于育龄的“夫”与“妻”的生育意愿具有相同的作用。A5中的Dc=0、DB≠0显示,控制模型A4的参数之后,经济资本的影响效应在2016年至2021年的各个年代均相等,并且⊿G2=40.07和⊿df=18说明,数据的拟合度较为理想。也就是说,在2016年至2021年的六年间,经济资本对生育意愿的影响效应发生了显著变化,影响效应趋于强化。因此表2的结果说明:在2016年至2021年的六年间,总体来讲,经济资本对育龄夫妻的生育意愿的影响程度逐渐增强。

(二)生育意愿差异的动向

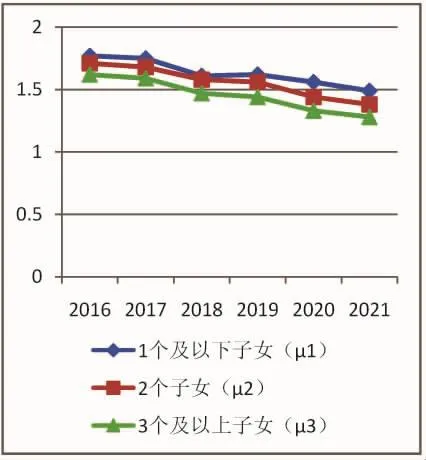

那么,上面明确的2016年至2021年六年间的变量效应的年代变化,是否真的意味着二孩生育政策实施后,个体资本不同的育龄夫妻的生育意愿差异扩大了呢?图1、图2和图3分别表示的是,基于计量模型的分析结果整理出的2016年至2021年的六年间,经济资本、文化资本和社会资本对生育意愿的影响效应,准确地展现了不同资本育龄夫妻生育意愿的演变动向。纵轴表示的是,控制其他因素的影响后,经济资本、文化资本和社会资本为自变量的三个阈值模型中推导出的各自影响效应的参数值。总体来看,经济资本、文化资本与社会资本的影响效应一致,即若考虑年代的差异,则男性和女性之间的生育意愿并没有呈现统计显著性,因此与表2中模型6的分析结果一致。

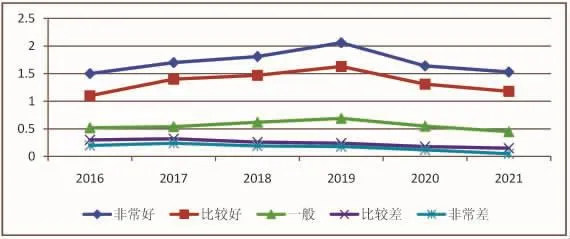

图1 2016年至2021年经济资本对于生育意愿的影响效应⑧

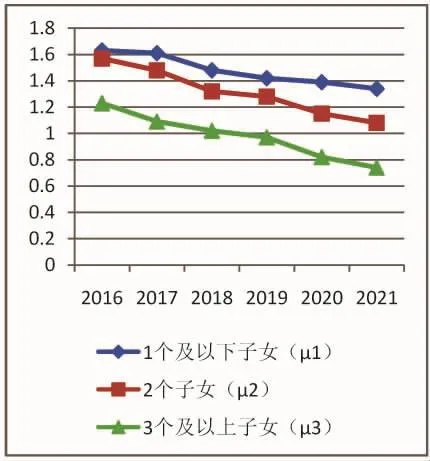

图2 2016年至2021年文化资本对于生育意愿的影响效应⑨

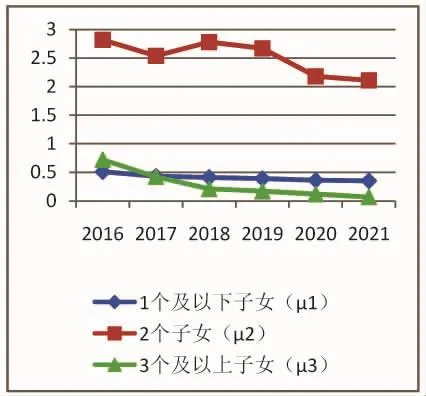

图3 2016年至2021年社会资本对于生育意愿的影响效应⑩

图1显示:在2016年至2019年的四年间,经济资本的影响效应差异呈现明显的扩大倾向,但在2020年至2021年的两年间却呈现显著的差异缩小之势。这说明:在2016至2019年的四年间经济资本不同的育龄夫妻的生育意愿差异较为显著,经济资本丰富的育龄夫妻的生育意愿较强,经济资本较为贫乏的育龄夫妻的生育意愿较弱;而2020年至2021年的两年间无论经济资本的丰富与贫乏,育龄夫妻的生育意愿均趋于弱化。

图2显示:在2016年至2021年的六年间,文化资本的影响效应均呈现缩小之势,即六年间育龄夫妻中,无论是高学历者还是低学历者,其生育意愿均趋于弱化。图3表示的是社会资本的影响效应,可以发现:较多照顾、没有照顾两者的差别在2016年至2019年的四年间尚呈现扩大之势,但2020年至2021年的两年间,较多照顾、较少照顾和没有照顾三者的差别却演变为缩小之势,即在2016年至2019年的四年间社会资本丰富的育龄夫妻的生育意愿趋于强化,而2020年至2021年的两年间也演变为弱化之势。

图1、图2和图3的结果说明:在2016年至2021年的不同年代,个体资本不同的育龄夫妻的生育意愿差异并非恒定不变,而是有的年代变得扩大,有的年代在缩小,但在2020年至2021年的两年间,总体倾向是:无论个体资本丰富与否,育龄夫妻的生育意愿均变得弱化。在国内学术界,自实施二孩生育政策之后,生育意愿因个体资本而显著不同,经济资本与社会资本丰富的人“生得起孩子、养得起孩子”,而经济资本与社会资本贫乏的人“生不起孩子、养不起孩子”;文化资本丰富的人多为高学历的精英阶层,因忙于工作而“少生孩子”,而文化资本贫乏的人多为草根阶层,因闲暇时间较多而“多生孩子”,该观点被一些学者的研究发现所证实(田卫军、谭静静,2016;吕碧君,2018)。对此,本文强调以下两个问题。

(1)如图1、图2和图3的分析结果所示,自2015年10月二孩生育政策实施后的六年多时间内并不是所有年代均如此,在2020年至2021年的两年间,无论个体资本丰富与否,即无论有钱人还是无钱人、有长辈照看子女者还是无长辈照看子女者、高学历者还是低学历者,生育意愿均变得弱化,不同个体资本的育龄夫妻的生育意愿差异正朝着缩小的方向演变。

(2)不同个体资本对生育意愿的影响机制存在较为显著的差异,因此可以判断:在现实社会中,个体资本对生育意愿的影响并不存在单一的差异生成机制,而是存在多种差异生成机制。

四、成本与效用假说的检验

如前所述,有关生育意愿的成本与效用假说是近些年学术界广泛认可的、不同个体资本育龄夫妻的生育意愿差异的生成机制理论。下面,运用顺序逻辑模型检验其在我国的适用性。

(一)成本与效用假说的模型转换

成本与效用假说由哈维·莱宾斯坦于1957年提出,其主要观点如前所述,在此不再赘述。需要补充说明的是,莱宾斯坦除了指出生育子女需要付出直接成本、间接成本,但也同时获得效用之外,还详细分析了经济发展过程中不同形式资本、尤其是经济资本对生育子女需要付出的成本和获得效用产生的影响,分析发现:无论是直接成本还是间接成本均因资本类别而不同,其中在经济收入方面,随着经济收入的增加所付出的成本将会提升,生育子女的边际效用或边际子女,即父母所生育的子女中最后那一个子女的效用,则随着经济收入的提高而递减。据此莱宾斯坦提出,对于大多数育龄夫妻来说,随着经济收入的提高,家庭期望的生育子女的数量将会减少,因而,经济的快速发展将会降低人口出生率(Leibenstein,1957)。

现在假设育龄夫妻正在考虑这样一个问题,并已经产生了心理纠结:是继续生育,增加子女数量g,还是中止生育,维持目前已有的子女数量g?如果继续生育,则可能获得追加的收益Hg,但无疑也会付出追加的成本Lg。此外,即使继续生育,也未必就一定获得期望的预期收益,而是存在不确定的风险,成功概率用f表示。若中止生育,则不会付出任何的追加成本,但无疑会减少子女数量,进而减少家庭享乐与对家庭做贡献效用、维持家庭地位以及扩大家庭规模效用。这种继续生育与中止生育产生的效用表示为-Rg,而该事态发生的概率表示为h。此时,选择继续生育则意味着模型(4)成立。模型(4)中>符号的左侧是继续生育后产生的效用,而>符号的右侧则是中止生育后产生的效用,当前者高于后者时,无疑会选择继续生育。将模型(4)略作整理,便形成模型(5)。模型(5)中>符号左侧表示的是选择继续生育后产生的收益。如模型(5)所示,成本与效用假说将继续生育后可以获得的预期收益赋予了家庭享乐与家庭贡献、维持家庭地位以及扩大家庭规模的心理机制,而这种收益与家庭拥有的个体资本产生的效应不同。另外,如果模型(5)的两侧除以Hg(Hg>0),则转变为模型(6)。

模型(4):f Hg+(1-f)(-hRg)-Lg>-hRg

模型(5):f Hg+fhRg-Lg>0

如果将模型(6)中的f表示为可观察变量α和误差的线性组合,将成本与效用假说转换为一个数学意义的计量模型,则其计量模型如模型(6)所示。模型(6)中>符号的左侧部分便形成模型(7),该模型表示的是个体资本丰富的育龄夫妻的生育意愿与实际生育行为的关系。模型(8)表示的是个体资本贫乏的育龄夫妻的生育意愿与实际生育行为的关系,即使没有继续生育,增加子女数量g,也能够获得家庭享乐与对家庭做贡献效用、维持家庭地位以及扩大家庭规模效用。因此该情况下,继续生育或者中止生育,只能基于家庭拥有的个体资本和生育阶段g相关的成本/效益比,即阈值μ预测生育选择的结果。

经过这样的模型化处理,可以发现成本与效用假说与前面的模型(1)、模型(2)、模型(3)处于同一关系结构中。事实上,如果给变量α一个将个体资本丰富家庭和个体资本贫乏家庭比照的基点,则成本与效用假说的差异生成机制是否适用于我国,可以通过不同生育阶段的影响效应γg的存在与否进行甄别。也就是说,在顺序逻辑模型中能够观察到阈值和个体资本变量之间的相互作用,而相互作用的倾向是成本与效用假说是否成立的必要条件。

模型(7):α’β+α’γg-μg(个体资本丰富的夫妻)

模型(8):α’β-μg(个体资本贫乏的夫妻)

(二)成本与效用假说设想的差异范式

在个体资本中,如果将资本贫乏、资本一般、资本丰富三个层次进行比较,那么基于成本与效用假说,则可设想会产生以下四种差异类型。

第一,成本与效用假说是以不同类别资本的拥有量为前提的育龄夫妻之间生育意愿差异生成机制的假说。因此,若比较资本贫乏者与资本丰富者的生育意愿,则可设想其差异在资本贫乏者中就已经显现出来。但是,随着个体资本趋于丰富,这种差异可能很难显现,因为此时的个体资本拥有量不一定会成为比较的对象。该情况下,不同类别的个体资本和生育意愿两个变量的交互作用可能不会呈现统计显著性。

第二,当个体资本成为生育意愿的影响因素时,可以设想:与资本贫乏者和资本一般者生育意愿的差异相比,资本贫乏者与资本丰富者的差异会更大,更能够显现不同类别个体资本的差异。

第三,在当今社会,与年龄较高者相比,年龄较低者往往学历较高,文化资本也较为丰富。因此可以设想:越是低龄的育龄夫妻,由文化资本产生的生育意愿差异越不显见。

第四,一般来说,生育子女,增加子女数量,增强家庭享乐、维持家庭地位以及扩大家庭规模的动因,女性强于男性。但是,若没有呈现该倾向,则可设想:无论在个体资本的客观影响方面,还是在育龄夫妻的主观心理方面,生育意愿的性别差异可能变得消失。

为了验证这些设想,设计了性别、年代、经济资本、文化资本、社会资本的五个变量组成的计量模型,探讨个体资本和阈值的相互作用。若相互作用项呈现统计显著性,则可认为:成本与效用假说中的差异生成机制发生了作用;若效应模式与上述设想一致,则可说明:成本与效用假说所述的差异生成机制会更为契合现实。反之,若相互作用项没有呈现统计显著性,则可解释:现实社会中的差异范式反映了个体资本产生的生育意愿差异,其效应与处于生育1个、2个、3个及以上的何种生育阶段无关,在任何生育阶段均恒定不变。

(三)成本与效用假说的检验

基于调查数据进行逻辑分析之后形成的顺序逻辑模型的分析结果,如表3所示。虽然该分析方法不能使模型的拟合度近似于卡方分布,但可以基于G2所示的似然比精准地分析不同变量的影响效应。因此,表3以表1和表2相同的形式展示了分析结果。

表3 资本变量相互作用的顺序逻辑模型的分析结果

表3左列第二行的基本模型显示的是,根据前面明确的生育意愿的年代差异考察的个体资本变量和年代的相互作用。比较不同模型即可发现,年代差异分析中明确的演变倾向,同样体现于加入个体资本变量之后的分析。具体而言,不同资本的影响效应可做如下表述。

第一,比较M1和M2以及M2的G2=32.94、df=4、p=0.196的分析结果,即可发现:社会资本的影响效应在不同年代大致相同,年代的变化并不十分明显。

第二,比较M4和M5以及M4的G2=9.72、df=4、p=0.000的分析结果,即可发现:经济资本的影响效应也因年代而显著不同,年代的影响十分显著。

第三,比较M3和M5以及M3的G2=8.36、df=6、p=0.201的分析结果,即可发现:文化资本的影响效应几乎看不到年代的变化,即在不同的年代,文化资本导致的生育意愿差异非常稳定。

基于上述分析,根据M3再探讨一下阈值μ和个体资本变量D、Q、N的相互作用。相关的统计结果如表3左列第三行的阈值与个体资本变量的相互作用的数据。其中,M6表示的是:经济资本与阈值的相互作用,G2=36.81、df=4、p=0.000的统计结果说明:两者的相互作用非常显著,即生育意愿因经济资本的拥有量而显著不同,这意味着经济资本的影响效应与成本与效用假说一致。M7显示的是:社会资本与阈值的相互作用,G2=6.59、df=6、p=0.172的统计结果说明:两者的相互作用没有呈现统计显著性,即社会资本产生的效应在每一个生育阶段的差异并不显见。另外,如第二行基本模型的数据所示,社会资本的影响效应在每一个年代均大致不同,因此该效应不仅在生育阶段导致的差异方面,而且在变量效应的年代变化方面,可谓与成本与效用假说的设想相悖。

M8显示的是:文化资本与阈值的相互作用,G2=14.01、df=4、p=0.273的统计结果说明:两者的相互作用并不具有统计显著性,即生育意愿并没有因文化资本的拥有状况而不同,因此文化资本的影响效用与成本与效用假说相悖。基于上面的分析结果,可以说明:在文化资本、社会资本与生育意愿的差异方面,成本与效用假说中的差异生成机制并不适用于中国社会。在中国,虽然文化资本与社会资本导致的生育意愿差异在一定程度上也存在于不同的群体,但在影响机制方面,其影响效应并没有大于经济资本的影响效应。

图4至图7表示的是,从表3的M6和M8中,基于经济资本和文化资本提取出的不同生育阶段的影响效应γDg和γNg。由于两个模型都包括年代的相互作用项CD和CN,因此为了准确把握经济资本与文化资本不同育龄夫妻的生育意愿的实际差异,图4至图7中除了它们的影响效应之外,还显示了βCD+γDg和βCN+γNg的值。不同经济资本与文化资本导致的生育意愿差异对应于年代引起的变量效应的差异β,而同一类别资本导致的生育意愿差异对应于资本变量和阈值的相互作用产生的不同生育阶段的影响效应γ。虽然图4至图7中没有显示社会资本的影响效应,但是分析得知,社会资本的影响效应与阈值的相互作用以及由年代引起的变化均不显著。

图4 不同生育阶段经济资本的影响效应

图5 不同生育阶段经济资本的影响效应

图6 不同生育阶段文化资本的影响效应

图7 不同生育阶段文化资本的影响效应

图4至图5的统计结果说明:经济资本对于生育意愿的影响效应与成本与效用假说相当一致。在对于生育意愿的影响方面,经济一般与经济贫困导致的差异在“2个子女”的生育阶段最大,而在“1个及以下子女”、3个及以上子女的生育阶段于缩小。反之,经济富裕和经济一般导致的差异在“1个及以下子女”或者“2个子女”的生育阶段相对较小,而在“3个及以上子女”的生育阶段逐渐增大。也就是说,经济资本的影响效应差异与年代变化相比,更体现在不同的生育阶段。如前面的生育意愿差异动向的分析结果所示,在2016年至2018年的三年间,经济资本的影响效应差异趋于扩大,图4和图5的结果说明,这是由于经济资本拥有状况的差异所致。

文化资本对于生育意愿的影响效应与经济资本不同,数值之间的差异相对较小。另外,无论比较大专或本科学历/高中及以下学历,还是比较研究生学历/大专或本科学历,越是进入到生育2个子女、甚至3个及以上子女的多子女生育阶段,影响效应越趋于弱化。但是,文化资本的影响效应中,与同一年代的生育意愿的差异相比,不同年代之间生育意愿的差异更为显著。但是,无论哪一层次的生育意愿,均依照年代的推移,影响效应逐渐弱化。

以上分析说明:成本与效用假说的适用性主要体现于经济资本,而不体现于文化资本与社会资本。对于该发现,最好对图4至图7的统计结果再进一步探讨性别引起的差异,但是由于分析模型变得更为复杂、且篇幅有限,只能留作今后分析。但是可以预测,即使分析性别引起的差异,文化资本和社会资本的影响效应与成本与效用假说一致的可能性也很低。另外,有关经济资本的影响效应,尽管有进一步探讨的空间,但需要导入价值意识、性别分工或者劳动市场参与等影响生育意愿的其他变量,必须在更为宽泛的维度上进行更为全面细致的分析。然而,这无疑超出了成本与效用假说的理论范畴。

五、结论与讨论

本文基于顺序逻辑模型的分析结果,首先分析了不同年代以及不同资本育龄夫妻的生育意愿的差异;其后进一步探讨了生育意愿差异的内在机制,并检验了成本与效用假说的适用性。基于分析结果提炼出如下结论。

1.不同年代以及不同资本生育意愿的差异

2015年10月二孩生育政策实施至今的六年多时间,生育意愿的性别差异已基本消失,但是有关生育意愿的演变趋势,确如国家统计数据所示,总体上呈弱化之势,但因年代和个体资本的类别而呈现较大差异。另外,在2016年至2019年的四年间,不同资本拥有量的育龄夫妻在生育意愿上,尚存在强弱之别,但在2020年至2021的两年间,无论个体资本丰富与否,生育意愿均呈现显著的弱化之势。这或许可以解释为什么我国2019年的人口出生率和自然增长率还分别为10.41‰和3.32‰,而仅仅两年之后的2021年分别骤降至7.52‰和0.34‰。不同资本育龄夫妻生育意愿的年代差异,具体如下所述。

(1)2016至2019年的四年间经济资本丰富的育龄夫妻的生育意愿较强,经济资本较为贫乏的育龄夫妇的生育意愿较弱;而2020年至2021年的两年间无论经济资本的丰富与贫乏,育龄夫妻的生育意愿均趋于弱化。

(2)在2016年至2021年的六年间无论文化资本丰富与否,育龄夫妇的生育意愿均趋于弱化。

(3)在2016年至2019年的四年间社会资本丰富的育龄夫妻的生育意愿趋于强化,而社会资本贫乏的育龄夫妻的生育意愿趋于弱化,但2020年至2021年的两年间,无论社会资本丰富与否,均演变为弱化之势。

也就是说,自2015年10月二孩生育政策实施后的六年多时间,就经济资本、文化资本、社会资本三个因素而言,虽然很难说哪个因素影响大,哪个因素影响小,还是其影响程度因年代不同而存在很大差异,但相对而言,经济资本的影响程度较大一些,且在不同的年代,影响的倾向性存在很大差异。虽然文化资本与社会资本的影响效应也较为显著,但文化资本的影响没有发生显著的年代变化,而社会资本影响的年代变化与经济资本的影响相比,较不显著。

上述结论无疑说明:二孩生育政策以及三孩生育政策实施的初衷是提升育龄夫妻的生育意愿、提高人口出生率、改善人口结构、促进人口均衡发展。然而,总体来说,政策目标尚未实现,要切实提升育龄夫妻的生育意愿,进而提高人口出生率,可谓任重而道远。如前所述,迄今,国内学者有关生育意愿差异的研究发现存在受教育水平、家庭收入与生育意愿具有负相关(苏立红,2018;翟瑞民,2021)和正相关(田卫军、谭静静,2016)两种截然不同的观点。上述结论与已有的研究观点不尽相同,其原因在于:本研究明确的是2016年至2021年的六年间以经济资本、文化资本、社会资本测定的不同阶层育龄夫妻的生育意愿的年代差异,而已有研究仅仅明确的是某一时间节点的经济收入、受教育水平与生育意愿的关系,并且本研究的分析方法与已有研究完全不同,与已有研究所用回归分析的方法相比,本研究所用的顺序逻辑模型的方法更为精准。

有关生育意愿,现阶段人们基于生活成本高与教育成本高的社会现实而形成的普遍观点是:生育子女的多与少,即生育意愿的强与弱主要受经济收入的影响,只有经济富裕的家庭才能生得起更多的子女,但上述结论并不完全支持该观点,说明该观点与社会现实存在一定的偏差。由于受经济资本、文化资本与社会资本的交互影响,现实生活中,即使经济资本较为贫乏的育龄夫妻也可能生育二个子女、甚至三个子女,只是选择的生育年代不同而已(见图4和图5)。上述结论还说明:尽管经济资本、文化资本、社会资本对育龄夫妻的生育意愿产生不同倾向的影响,但现实生活中,影响生育意愿的因素并不局限于此,还可能有很多因素影响着生育意愿,因此要准确揭示生育意愿的影响因素、演变趋势,还需要从多个维度进行更为全面、细致、深入的分析。

2.生育意愿差异的内在机制与成本与效用假说的适用性

在2016年至2021年的六年间,育龄夫妻的生育意愿因年代而不同,因此经济资本、文化资本与社会资本均对生育意愿产生显著影响,只不过不同年代影响的倾向性不同。相对而言,文化资本对生育意愿影响的倾向性较为一致,即随着年代的推移,文化资本的影响效应趋于弱化,而社会资本的影响效应的年代差异相对较小。也就是说,对于育龄夫妻来说,是否生育第n个子女,其理性选择不是因为文化资本和社会资本,而更多考虑到经济资本,只有经济资本丰富的育龄夫妻才能做出生育子女后成本与效用孰大孰小的理性判断,进而选择是否继续生育第n个子女。这就是现阶段我国育龄夫妻选择生育子女的心理机制。因此在我国,经济资本的影响机制与成本与效用假说一致,而文化资本和社会资本的影响机制与成本与效用假说相悖。

上述结论说明:不同社会现实下,育龄夫妻生育意愿差异的内在机制存在差异,被国外学者推崇的生育意愿的成本与效用假说并不完全适用于中国。在我国,不是文化资本和社会资本,而是经济资本影响着生育子女的理性选择,即如图1所示,经济资本不同的育龄夫妻在不同的年代会依据自身经济资本的拥有状况理性地选择生育子女的数量,不同年代体现出的生育意愿的强与弱,正是理性选择的结果。但是,为什么文化资本和社会资本的影响机制与成本与效用假说相悖?这可能起因于在当代中国,由于生活成本高、生活压力大,为了生计,无论学历高者与学历低者,还是生育子女后有长辈照顾者与无长辈照顾者均普遍处于就业状态而缺乏生儿育儿的时间所致。当然,该假设还需要可靠数据进行验证。

3.今后需要研究的课题

本文仅分析了二孩生育政策实施后,不同个体资本育龄夫妻生育意愿的年代差异及内在机制,还留有很多问题亟待研究。就目前而言,明确以下三个问题较为急迫:(1)如何尽快遏制生育意愿的弱化?尽管许多地区采取了相应的配套措施,但并没有起到相应的效果。因此,如何强化育龄夫妻生育意愿的对策,便成为今后课题之一。(2)虽然生育政策放开的目的是促进所有育龄夫妻的生育意愿,而不是产生差异化,但由于教育成本高以及贫富差距大等原因,实现不同个体资本育龄夫妻的生育意愿的均等化的难度可能愈发增大。因此,如何促进育龄夫妻生育意愿的均等化,便成为今后课题之二。(3)在我国,育龄夫妻的生育意愿弱化是否存在地区间差异,还是任何地区均存在的普遍现象?或者,在经济快速发展背景下,这是一时的社会现象,还是永续的社会现象?上述三个问题的明确,不仅能够更为细致地明确生育意愿的弱化问题,更重要的是,能够为强化生育意愿找到抓手,进而如实施生育新政所期,提高人口出生率。

注释:

①生育行为是理性选择行为。生育子女需要付出各种成本,但也会获得一定的收益,当收益大于成本时,会选择继续生育。

②在产业化、市场化社会,家庭为本的传统价值观弱化,自我价值实现为本的个人主义价值观强化导致了已婚育龄青年生育意愿的弱化。

③在女性广泛而积极地进入劳动市场的背景下,结果导致女性既需要主外,又需要主内的局面,进而导致女性面临工作与生育难以平衡的困境,并最终导致了已婚育龄女性生育意愿的弱化。

④1960年以后西欧诸国以及美国,口服避孕药的使用许可以及避孕手术的普及,加之1970年以后中止妊娠的合法化,使得不合时宜的妊娠中止现象增多,结果导致人口出生率降低。

⑤1960年以后欧美发达国家先后进入物质丰裕的后工业社会,年轻一代崇尚消费,并视消费为美德,结果导致轻视家庭组建,而追求消费生活的享受,进而导致生育意愿的弱化。

⑥随着现代化的发展,少育少生愈发成为一种生育文化,并在同质群体内迅速传播并被接纳,结果导致生育意愿弱化,进而导致晚婚、晚育、甚至不育现象增多。

⑦决策函数为统计决策理论的基本概念之一,是运用统计方法认识和处理决策过程中的不确定性,并作出合理决策的方法。比如:在损失、获益等各种不确定因素下,如何选取获益最大的行动方案。决策函数本质上就是一个运用统计值表示的行动方案。

⑧统计结果中,G2=84.27,df=34,p=0.000。

⑨统计结果中,G2=24.62,df=31,p=0.248。

⑩统计结果中,G2=62.17,df=47,p=0.013。