政府所得税减免促进高新技术企业创新了吗?*

□ 胡善成 靳来群 魏晨雨

作者胡善成,南开大学经济学院博士研究生;(天津 300071)靳来群(通讯作者),宁波大学商学院副教授;(宁波 315211)魏晨雨,宁波市科技信息与发展战略研究院科技统计分析部主任。(宁波 315040)

内容提要 本文在理论上分析了政府税收减免能否促进企业创新以及在这一过程中企业规模的作用,并证明了小型企业具有潜在的“研发操纵”动机。另外,政府的最低研发投入门槛会影响大企业的最优研发投入规模和小企业的“研发操纵”动机。同时本文还利用2015—2018年高新技术企业的微观数据实证发现:(1)所得税减免显著地促进了研发投入和新产品产值的增长。(2)分企业规模发现,所得税减免对大型企业新产品产值增长的促进作用更加明显。考虑可能的内生性问题以后也得到一致结论。(3)研发强度对企业技术创新的影响存在双门槛效应,政府可以适当调节不同规模下的最低研发投入强度来激励企业将研发维持在最佳区间。

一、引言

以研发所得税减免和补贴为代表的政府研发激励政策是国际上惯用的促进企业研发创新的策略(安同良和千慧雄,2021)。我国政府十分重视研发创新活动,从我国宏观统计数据来看,2018年国家财政科学技术支出9518.2亿元,占当年国家财政支出的比重为4.31%,2018年中国研发经费支出19677.93亿元,研发投入强度为2.19%,而专利申请受理数4323112件,其中发明专利受理数1542002件,占比35.67%,高新技术企业及其产业作为前沿技术创新的“领头羊”,一直是备受关注的重点,同时也是享有政府更低所得税税率和更多研发支持的一类创新主体。就2018年高技术产业研发创新统计数据来看,研究经费支出3559.12亿元,占全国研发经费支出的18.09%,专利申请数264736件,发明专利申请数137633件,分别占全国申请受理数的6.12%和8.93%。从总体统计数据来看政府的研发激励在促进研发创新,特别是高新技术企业研发创新方面发挥了积极作用。然而,创新激励政策除了带来专利的激增(龙小宁和王俊,2015;黎文靖和郑曼妮,2016),其引发的“研发操纵”问题同样值得关注(杨国超等,2017;杨国超和芮萌,2020;马晶梅等,2020)。①

知识和技术具有的外部性使得市场机制不能完全发挥作用。因此,各国政府一般会以税收优惠或者补贴的方式来激励企业创新(Bronzini & Iachini,2014;安同良和千慧雄,2021)。我国也于2008年颁布了《高新技术企业认定管理办法》(以下简称:《认定办法》),达到《认定办法》要求的企业会享受一系列的优惠政策,比如享有15%的税率(低于一般企业税率25%)。想要跻身“高新技术企业”行列,其中一项重要条件就是,达到《认定办法》规定的研发强度门槛。根据企业的销售规模,不同规模企业的门槛值分别为6%(小于5000万元(含))、4%(5000万元至2亿元(含))和3%(2亿元以上)。②政府研发强度门槛值的设定尽管能够筛选一批高质量技术创新型企业,但是在政策的激励下也不乏有企业进行“研发操纵”来跨越门槛,从而达到获得税收减免的目的。杨国超等(2017)、杨国超和芮萌(2020)、马晶梅等(2020)利用我国上市公司研发投入数据进行研究就发现存在着政策激励下的“研发操纵”行为。然而,需要指出的是,他们判断研发操纵企业的一个主要标准为研发强度是否落在“最低门槛值+1%”或“最低门槛值+0.5%”区间内,以此标准来判断不免存在着一定主观性。不仅如此,以上市公司为样本难免会忽略“研发操纵”存在的规模异质性。据此,本文首先从理论上分析税收减免对不同规模企业创新的影响,以及可能诱发的“研发操纵”问题。其次,基于宁波高新技术企业微观数据实证分析税收优惠政策对企业创新的影响效果。最后,根据理论和实证结果提出具体的建议。

二、文献述评

技术创新在推动经济高质量发展方面的重要性不言而喻,而技术在传播过程中具有溢出效应,这种正的外部性意味着政府在激励技术创新方面大有可为。各国政府也积极通过建立和完善知识产权法以及通过对创新活动进行补贴或者税收减免来激励创新创造。因此,学界关于政府研发激励与创新关系的研究十分丰富。然而就研究结论而言却各不相同。主要可分为三类:一是促进论,相关研究认为政府的激励政策提高了创新主体的积极性,同时税收优惠还能缓解融资约束和分担风险,有助于增加研发投入(朱平芳和徐伟民,2003;Takalo & Tanayama,2010;李彦龙,2018)。以贷款贴息、专利资助以及出口退税为代表的研发补贴政策和产业政策,还能一定程度弥补因知识产权保护不足而对研发创新造成的负面影响,进而激励发展中国家企业积极开展创新活动(陈林和朱卫平,2008;张杰等,2015;余明桂等,2016)。二是抑制论,持有该观点的研究认为,政府的研发激励会使得企业形成依赖心理,进而会挤出企业自身的研发投入(Görg & Strobl,2007;许治等,2012;Yu et al.,2016)。三是不明确或非线性论,持该观点的研究认为政府的研发激励政策效果取决于研发“挤出效应”与“挤入效应”的相对程度(李苗苗等,2014;Montmartin & Herrea,2015:俞立平和钟昌标,2020),并且存在着R&D补贴的最优规模,不同的补贴模式(“竞争式”或“普惠式”)存在各自的优势区间(安同良和千慧雄,2021)。

此外,还有部分文献认为政府的研发激励政策效果存在行业异质性(Lee & Hwang 2003),并且与企业规模(Pere,2013)、产业类型(陆国庆等,2014)、企业链位置(李杰等,2018)以及所有制性质相关(黄志雄,2018)。这些文献表明规模小、属于新型产业、位于企业链下游以及具有国有性质的企业,政府的研发激励政策促进效果会更为明显。而随着政府研发激励强度的不断加大,因信息不对称、创新能力评价体系不健全以及寻租问题的存在,政府的高研发激励与专利数量高增长而质量低下的矛盾日益凸显(周海涛和张振刚,2015;黎文靖和郑曼妮,2016;张杰等,2016;杨国超等,2017;蔡绍洪和俞立平,2017)。针对这一矛盾部分文献开始关注政府研发激励政策的不同特征造成的差异性,李奎和张跃(2019)认为普惠性的后补助政策对企业研发具有净引致效应,而陈强远等(2020)研究认为支持型政策能够同时促进企业专利数量的增长和质量的提高,而普适型政策仅会促进企业专利数量的增长。容易看到,政府研发激励政策与创新的关系在学界仍存在较大争议。因此,需要提供更为细致的经验证据。

高新技术企业及其产业作为企业和行业中前沿技术创新的“领头羊”,是各国政府关注的重点,同时也是享有研发激励政策最多的创新主体。因此,高新技术企业及其行业创新能力和影响该创新能力的因素研究也就备受关注。就国内研究而言,少数文献利用高新技术上市公司数据或通过机器学习技术收集和匹配相关数据,就政府研发激励对高新技术企业创新的影响展开实证研究(陈远燕等,2018;陈强远等,2020)。与此同时,也有部分研究关注到了高新技术企业“研发操纵”问题,杨国超等(2017)、杨国超和芮萌(2020)、马晶梅等(2020)利用上市公司数据研究认为,以政府“高新技术企业认定”为代表的激励政策引起了企业的研发操纵。陈强远等(2020)则认为“高新技术企业认定”等支持型政策,不仅激励了企业提升技术创新数量,还提升了创新质量。张瀚禹和吴振磊(2022)也得出类似结论,认为高新技术企业认定政策显著提高了企业的创新数量和质量,不存在策略性创新行为,但在政策达标线附近的“研发操纵”区间内,认定政策会抑制企业创新。通过对前期研究的比较可以发现,“高新技术企业认定”政策激励企业创新的效果尚存在争议,这可能源于数据和方法上的差异,同时,也意味着存在继续讨论的空间。

根据内生增长理论以及实践中的创新一般过程(研发投入→中间产品(专利)→新产品产值),若企业为获得高新技术企业的政策优惠,而虚增了研发投入,那么虚增的直接后果是不能增加高质量专利或新产品产值,则对提高企业的生产效率不起作用。这就为评估政策激励的效果以及是否存在“研发操纵”提供了依据。本文接下来的安排如下:第三部分通过简易的数理模型来说明税收减免如何影响企业创新以及其中可能存在的“研发操纵”问题;第四部分为计量模型设定与实证分析;第五部分为结论与启示。

三、理论分析

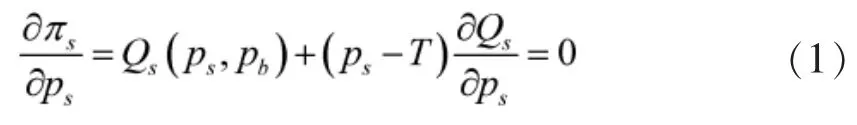

为了进一步揭示税收减免对企业创新的影响,本文构建数理模型进一步说明。假设行业中只有两个企业,一个为大企业,一个为小企业。考虑一个两阶段博弈,在第一阶段行业的技术水平为T,即生成一单位产品需要投入的成本为T。该行业的产品需求为:Q=Qb+Qs。其中,Qb和Qs分别代表大企业和小企业面临的产量。行业需求在两个阶段都保持不变。假设大企业在第一阶段因规模优势可以选择研发投资:Cb>C。其中,C为政府设定的获得税收优惠所需的最低研发投入门槛,创新具有完全知识产权保护,在第二阶段大企业会因创新使得边际成本降至T/λ(Cb),其中,λ(*)>1就度量了研发的技术进步效应,且λ′(*)>0。同时,因大企业在第一阶段开展研发创新,第二阶段会收到政府的税收减免R(Cb),满足R′(Cb)>0,即企业研发投资越多,得到的税收减免也越多。因此,大企业在第二阶段的实际利润可记为:πb=(pb-λb-1T)Qb+R(Cb)-Cb。小企业的利润为πs=(ps-T)Qs。假定在第二阶段大企业是价格领导者先定价,小企业是追随者。小企业面临的问题是最大化利润πs,可以得到一阶条件:

由式(1)可得到小企业的反应函数:ps=ρ(pb)。在给定反应函数的条件下,大企业面临的问题是:

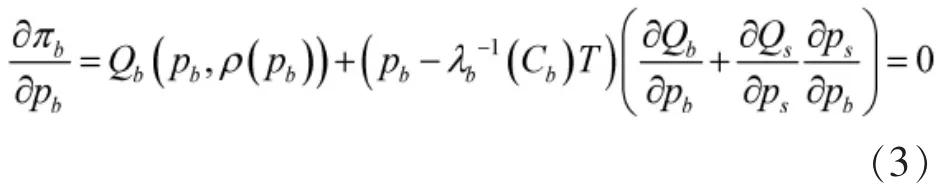

因此,一阶条件为:

联合式(1)和式(3)即可得到第二阶段的均衡价格:(pb*(Cb),ps*(Cb)),亦即企业的最优应对策略。

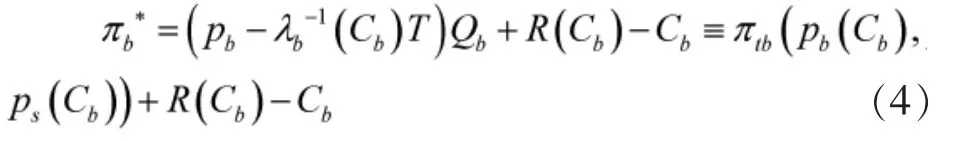

接下来本文将分析大企业在第一阶段的最优研发投资水平以及小企业可能存在的研发操纵动机。在完全信息下,大企业能够在第一阶段正确预见自己的最终利润为:

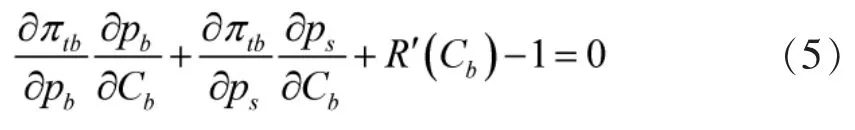

πtb可以理解为毛利润。最优的研发投资Cb*需要满足一阶条件:

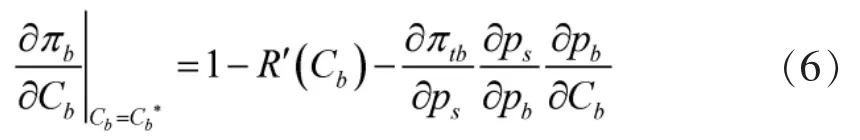

式(5)就刻画了政府税收优惠政策对企业最优研发决策的影响以及大小企业之间的互动机制所起到的作用。由式(3)可知,。将式(5)进一步写为:

其中,∂pb/∂Cb刻画了大企业在第一期的研发行为对自身均衡定价的影响,∂ps/∂pb刻画了小企业对大企业均衡价格的改变做出的反应,∂πtb/∂ps刻画了小企业均衡价格的改变对大企业利润造成的影响。由于第一阶段Cb的增加会使得大企业第二阶段获得相应的技术进步,降低了边际成本,因此,大企业会倾向于制定更低的价格来占据市场,即:∂pb/∂Cb<0。而大企业是价格领导者,大企业和小企业的价格会同方向变化,∂ps/∂pb>0。同时,小企业价格的增加会导致大企业利润的增加,∂πtb/∂ps>0,这就意味着。为了便于比较,假定没有税收优惠时,最优的研发投资水平为,则满足:

由于R′(Cb)>0,则式(7)所示的等式右边要大于式(6)的右边,在边际收益递减规律的作用下,则有<Cb*,这就意味着税收优惠机制的存在会促进大企业增加第一阶段研发,进而促进大企业的技术进步。同时也意味着当政府提高税收优惠门槛致使Cb<C时,那么大企业将会在第一阶段降低最优研发投入。

通过上述分析过程可知,大企业总可以在第一阶段适当调整研发投资的规模,使得其在第二阶段的定价略高于小企业的边际成本,进而迫使小企业退出市场。将此时的研发投资规模记为,相应的价格为pb()>T,称之为限制定价。此时,小企业的利润记为πs()<0。因此,小企业若想留在市场,也需要在第一阶段进行研发投资,记为Cs。假设由于小企业处在规模劣势,在第一阶段进行研发投入时无法一次性达到政府设定的获得税收优惠所需的最低研发投入门槛水平C,即:Cs<C。小企业在第二阶段的利润记为πs′=( ps-λs-1(Cs)T)Qs-Cs,若此时因大企业的限制价格策略存在依然使得πs′≤0,即小企业获得的毛利润不足以弥补研发成本的情况,那么小企业就有动机进行研发操作,通过调整会计科目虚假增加研发投入,进而获得税收优惠R(),其中,=Cs+△C≥C。△C>0代表了虚增的研发量,门槛设定的越高,虚增的量也就越大。此时的利润记为:

根据式(8)当πs″>πs′时,小企业就有动机进行研发操纵。同时,式(8)也意味着,小企业的实际技术水平依然为λs-1(Cs),而非λs-1(),反映出了虚增的研发并不会带来技术进步的事实。另外,可以通过重复上述两阶段博弈过程得到均衡价格:(pb*(Cb,Cs),ps*(Cb,Cs)),不再赘述。综合以上分析提出如下待验证假设:

假设:政府所得税减免对研发创新的影响与企业规模有关,对大企业研发创新的促进作用更加明显,而小企业存在潜在的“研发操纵”动机。不仅如此,政府制定的最低研发投入门槛也会影响到企业创新以及“研发操纵”。

四、计量模型与实证分析

(一)企业的研发数据结构与分析

浙江省的创新能力一直排在全国前列,根据北京大学企业大数据研究中心关于中国区域创新创业研究报告显示,2020年浙江省创新指数排在省级第3位,宁波市创新指数排在地级第9位,省内第2位。③因此,选择宁波高新技术企业为样本,具有一定代表性,并且本文使用的数据时间维度是从2015年至2018年,数据中包含比较完备的企业税收减免、企业研发投入以及新产品产值指标,每年样本量达到1000个左右,不同规模企业的分布也相对比较均匀,具体可见表1中的统计。完备的微观面板数据为本文的研究内容提供了数据支撑。同时,本文也以期通过分析宁波高新技术企业税收减免对企业创新的影响,达到“见微知著”的作用。本文使用的微观数据由宁波市科技信息与发展战略研究院的“科技大脑”数据服务平台给予支持。

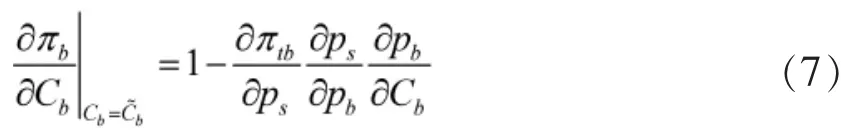

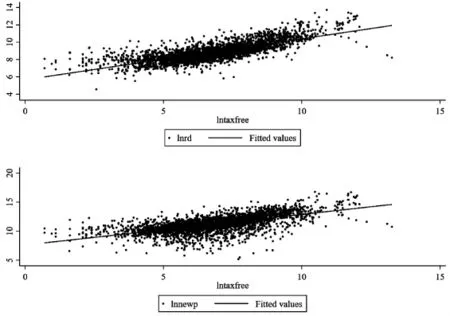

根据《认定办法》的划分标准,以5000万元和2亿元为门槛值将高新技术企业的规模划分为三个层次。其中,低于5000万元(含)的记为scale=1,介于5000万元与2亿元(含)之间的记为scale=2,大于2亿元的记为scale=3。根据2016年新版的认定办法,sacle=1的研发强度最低不小于5%,相比于2016年之前降低了1%,降低门槛的初衷在于促进中小企业创新。scale=2的研发强度不低于4%,scale=3的企业不低于3%。除了研发强度,对于研发科技人员也有了规定,占总从业人员的比重不低于10%。本文首先根据杨国超和芮萌(2020)的研究,统计研发强度在[T,T+1%]之间的样本,初步判断是否存在研发操纵企业。其中,T为管理办法规定的最低研发强度门槛值。2015年至2018年的研发要素占比和研发操纵企业分布如表1所示。

表1 2015—2018年高新技术企业研发要素统计

跟据表1中的统计信息,2015年至2018年,scale=1的企业的R&D投入强度均值分别为9.14%、9.34%、8.88%和8.96%,主要集中在[8%,10%]区间内。比规定的scale=1企业所需要的最低研发强度高约3或4个百分点。科技人员占比分别为28.22%、29.91%、27.86%和30.55%,超过最低科技人员占比10个百分点以上。[T,T+1%]样本,样本占比分别为:9.68%、19.29%、17.08%和15.83%。scale=2的企业的R&D投入强度均值分别为5.35%、5.60%、5.72%和5.85%,基本处在[5%,6%]区间内,比规定的scale=2企业所需要的最低研发强度高约1或2个百分点。科技人员占比分别为21.46%、20.64%、19.71%和20.41%,基本高于科技人员最低要求10个百分点。[T,T+1%]样本占比分别为40.16%、40.39%、44.49%和38.56%。scale=3的企业的R&D投入强度均值分别为3.96%、4.19%、4.10%和4.36%,高于规定的最低研发投入强度约1个百分点。科技人员占比分别为:21.10%、19.84%、19.11%和18.99%,总体来看也高于最低科技人员占比要求约10个百分点。[T,T+1%]样本占比分别为:47.50%、53.99%、53.68%和51.90%。容易看到,若仅仅以[T,T+1%]为判断是否是研发操纵的企业,那么,scale=2和scale=3的企业占比更高,表明大企业更有可能是研发操纵企业。这与本文的理论揭示的结果似乎相悖。这其中的明显原因在于研发操纵区间的设定太过主观。不仅如此,接近最低门槛值的研发强度很有可能是大部分企业比较合适的区间,若仅依靠主观划分很有可能将最优研发区间错认为研发操纵区间。基于此,本文接下来将利用计量模型做进一步的分析。

(二)计量模型与变量说明

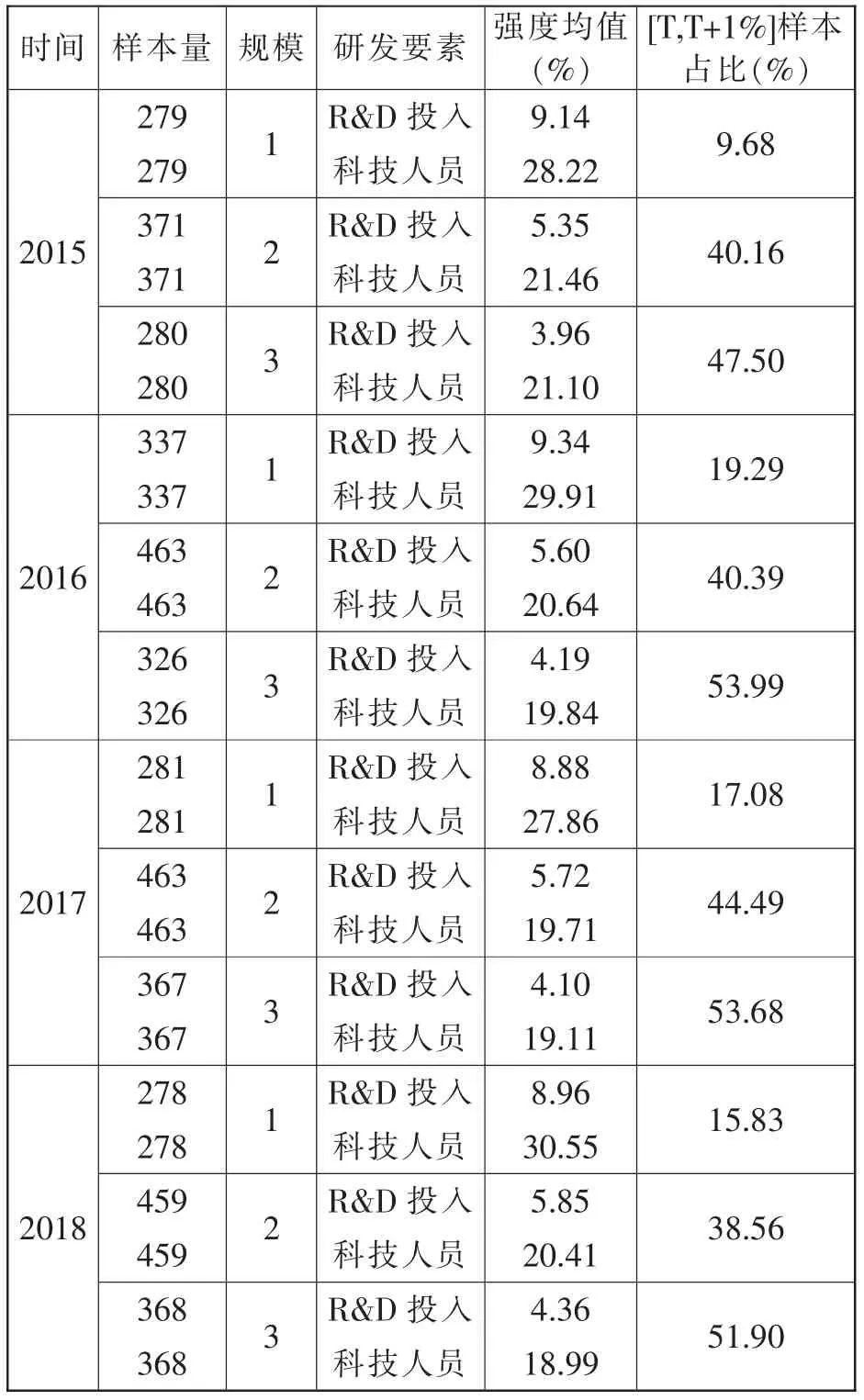

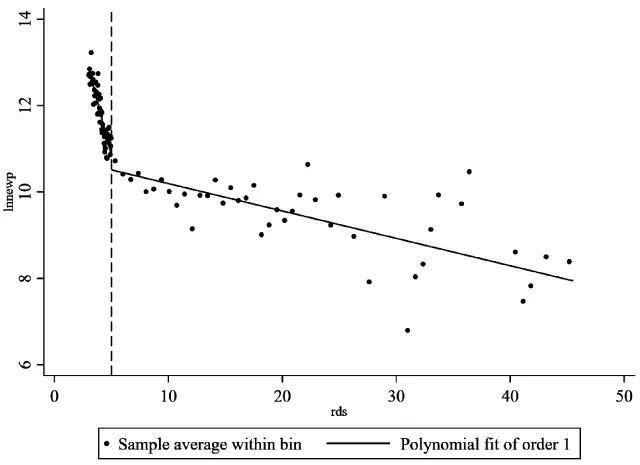

图1展示了企业获得的所得税减免额度与企业研发和新产品产值之间的拟合关系。比较明显的是,所得税减免额的对数与企业研发投入对数和新产品产值对数之间均呈现了线性关系。因此,本文构建式(9)所示的计量模型进一步检验所得税减免对高新技术企业创新的影响效果:

图1 企业所得税减免额与企业研发投入和新产品产值关系拟合图

其中,因变量innovationict代表地区c的企业在时期t的创新水平。具体包含:创新高新技术企业研发投入对数(lnrdict)和新产品产值对数(lnnewpict)。因高新技术企业可能存在研发操纵行为,仅仅以研发投入的增加来判断税收减免是否对企业创新产生了积极影响,容易引起误判。因为研发投入可能是虚增的,并不代表企业真实的创新水平。根据创新的一般过程(研发投入→专利→新产品),除了以研发投入作为衡量企业创新水平的指标外,常用的就是用专利和新产品来反映。而专利一方面在申请的时候会受到人为因素的干扰(黎文靖和郑曼妮,2016),另一方面专利数量的高低也不能完全体现创新水平,因为有的企业专利虽少,但质量很高。而且申请专利尽管会受到知识产权的保护,但也会受到保护的期限和费用的影响,有的企业可能有新技术却不去申请。企业进行研发创新的主要目的在于获得研发红利,即研发所能带来的创新价值。而新产品产值则是对创新价值的有效度量。为此,本文选择新产品产值作为企业创新的主要度量指标。lntaxfreeict代表享受高新技术企业所得税减免额对数。Xi代表控制变量集合。本文的控制变量有:人力资本,用具有中级及其以上技术职称人员数度量;企业债务状况,用负债与销售收入之比度量。除此之外,还包括因子变量集合,包括科技活动是否有政府资金、是否有对外直接投资以及是否有产品出口。λi代表企业个体固定效应,ηt代表时间固定效应,αc代表地区效应,εict代表随机误差项。具体变量的说明和统计特征列在表2中。

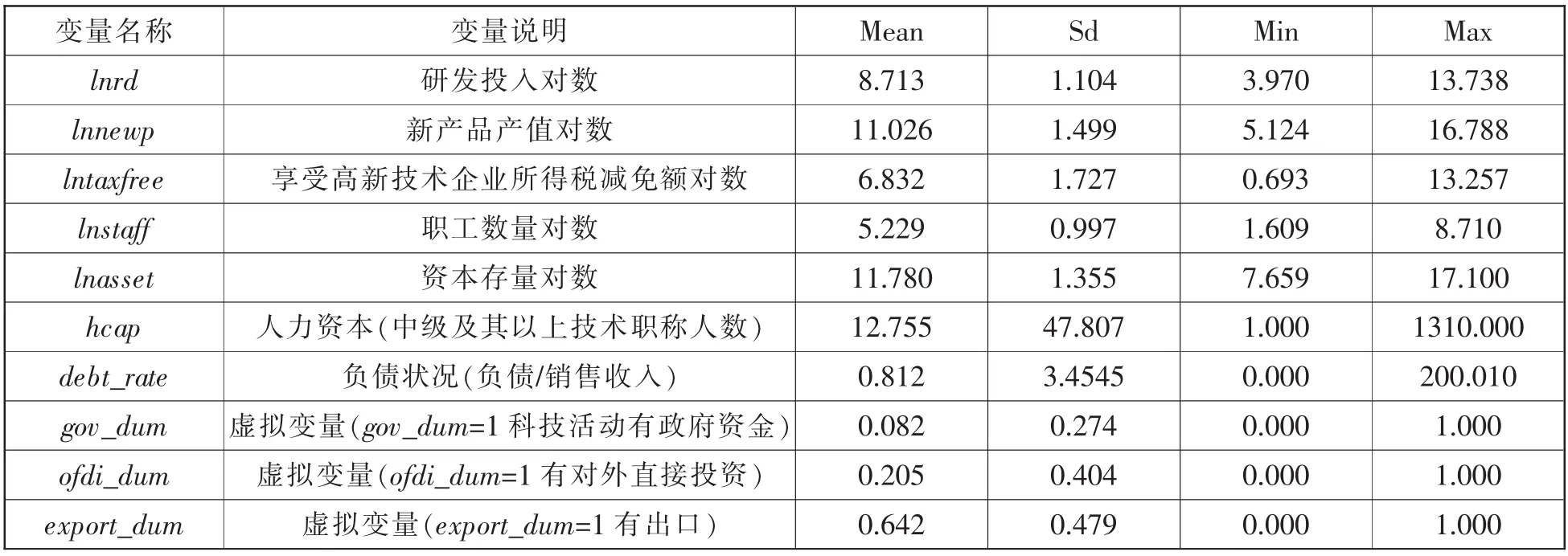

表2 变量说明与统计描述

(三)实证结果分析

1.基本回归结果

依据计量方程式(9),采用面板FE模型得到如表3所示结果。列(1)显示,在1%的显著性水平下,所得税减免的研发投入弹性为0.113。列(2)在加入控制变量后,弹性变为0.109。在依次控制时间效应和地区效应后,在1%的显著性水平下,弹性系数依次为0.072和0.071,表明时间效应在所得税减免对研发的影响过程中起到了一定作用,而地区效应的影响相对并不明显。同时也说明了不考虑规模因素,总体而言政府对高新技术企业的所得税减免显著促进了企业研发投入增长,所得税减免额每提高1%,研发投入增加0.071%。以上结果初步显示政府的税收减免起到了促进高新技术创新的作用。支持了政府研发补贴促进论的观点(陈远燕等,2018;陈强远等,2020):政府对高新技术企业进行补贴有助于缓解创新面临的融资约束以及知识产权保护不健全情况下因知识溢出造成的个人收益与社会收益不对等问题。而也有研究指出,高新技术企业存在研发操纵问题,企业为获得高新技术企业的种种优惠政策,会虚增研发支出,这种情况下仅以研发投入作为创新的度量指标可能会造成估计上的偏差。为此,本文用新产品产值对数lnnewp来替换研发投入对数lnrd,得到列(5)至列(8)所示的结果。

表3 所得税减免与高新技术企业创新

在控制了其余变量、个体效应、时间效应以及地区效应后,在1%的显著性水平下,所得税减免依然对新产品产值有着显著地正向促进作用,税收减免额每增加1%,新产品产值提升0.079%,与对研发投入的促进效果基本吻合。因此,可初步得出结论,政府的所得税减免促进了高新技术企业创新。根据理论分析过程,小规模企业更有可能进行研发操纵,这也意味着不分规模进行考察,也有可能会夸大所得税减免的促进效应。本文接下来将会分企业规模展开进一步的讨论。

另外,从其余控制变量来看,人力资本对企业创新起着明显的促进作用,这与预期一致。企业债务的增加将显著抑制企业创新,这也印证了政府补贴可以通过缓解企业融资问题来激励创新。

为检验企业规模在所得税减免对企业创新的影响过程中的效果,我们根据《认定办法》的划分标准,将高新技术企业划分为大型企业(scale=3)、中型企业(scale=2)和小型企业(scale=1)。分组回归结果如表4所示。列(1)至列(3)以研发投入对数lnrd为因变量,容易看到,在1%的显著性水平下,大型企业、中型企业和小型企业所得税减免的研发投入弹性分别为0.068、0.057和0.076,弹性大小相差不大,中型企业略小。从研发投入角度,所得税减免对不同规模的企业创新均有促进作用。以新产品产值为因变量,回归结果如列(4)至列(6)所示,在5%的显著性水平下,所得税减免只对中型企业和大型企业起促进作用,弹性系数分别为0.068和0.058。在10%的显著性水平下,小型企业的所得税对新产品产值的弹性系数为0.072。根据杨国超等(2017)、马晶梅等(2020)利用上市企业数据得出的结论,政府的所得税减免增加了高新技术企业研发操纵的可能,再结合本文的理论分析过程和实证结果,我们可以得出一个比较谨慎的结论:政府对高新技术企业的所得税减免对企业的创新影响存在规模异质性,但是否存在研发操纵还需要进一步的检验。

表4 企业规模的创新效果异质性

表1的统计结果说明不同规模高新技术企业的研发投入强度存在差异,那么不同规模企业的研发和新产品产值的差异有多大呢?为此,本文根据《认定办法》生成了代表不同规模的虚拟变量,其中medscale=1代表的是企业销售规模介于5000万元与2亿元(含)之间,bigscale=1代表大于2亿元,列(7)和列(8)报告了具体回归结果。相比小型企业(低于5000万元(含)),中型企业的“研发溢价”约为18%,大型企业的“研发溢价”为43%。而“新产品溢价”中型企业为43%,大型企业为76%。因此,总体而言,大中型企业占据更大优势。

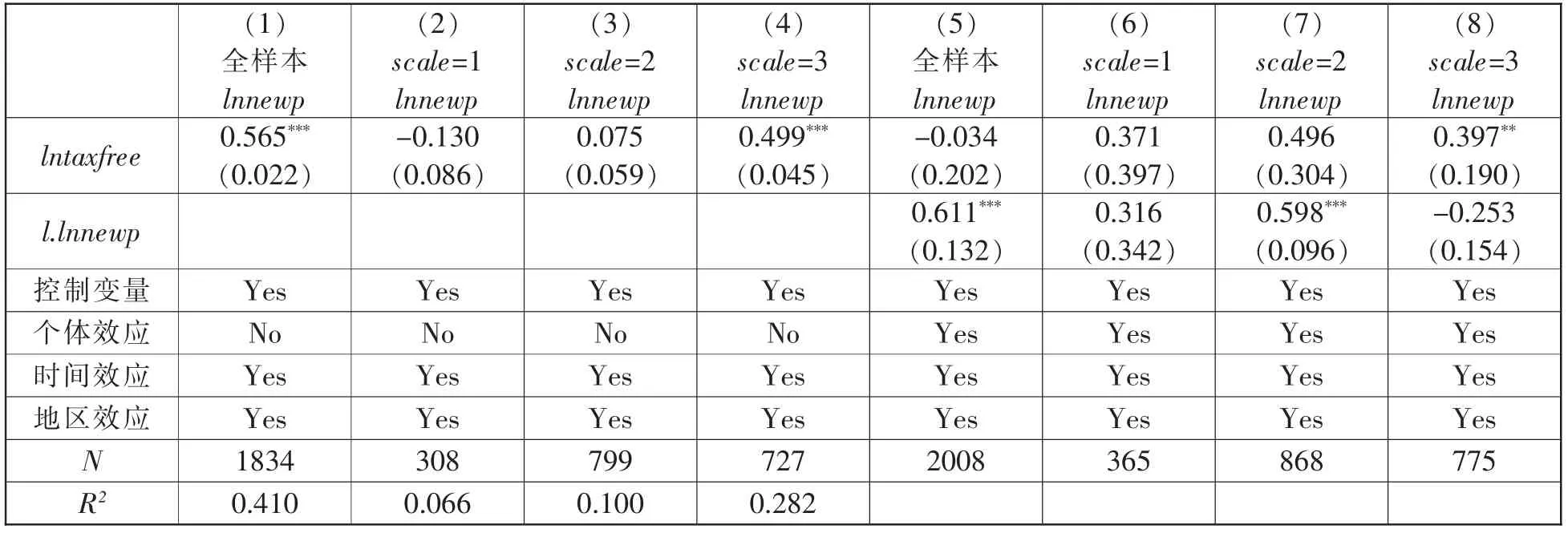

为进一步验证政府所得税减免对企业创新的影响存在规模异质性,我们进一步利用GMM方法对计量方程式(9)进行重新估计。同时考虑到,政府的所得税减免与企业创新之间可能存在着双向因果,以及研发创新存在时间上的惯性,参考王贵东(2017)的做法,利用所得税减免的一阶滞后作为工具变量,得到表5所示的回归结果。列(1)至列(4)未加入因变量的滞后项。结果显示,在全样本下,所得税减免对新产品产值的弹性系数在1%的显著性水平下为0.565,表明总体而言所得税减免促进了企业创新。考虑规模因素后,在1%的显著性水平下,所得税减免只对大型企业起到了促进作用。列(5)至(8)加入了因变量的滞后项,采用一步系统GMM得到的回归结果。结果同样显示,所得税减免对中小型新产品产值的影响虽然为正,但在统计上并不显著。相比之下,对大型企业的促进效果更为明显。

表5 稳健性回归结果

2.进一步稳健性检验

为进一步检验本文的研究结论,本文利用全要素生产率(TFP)作为因变量进行再次回归。选择全要素生产率作为因变量是基于以下考虑:企业若进行研发操纵更多可能是虚报研发投入的规模,全要素生产率的提升不仅代表着生产效率的提升,也反映着生产技术的进步,如果所得税减免带来的是高新技术企业的研发操纵,并非实质性创新,那么对全要素生产率的提升将不会起到明显的促进作用。

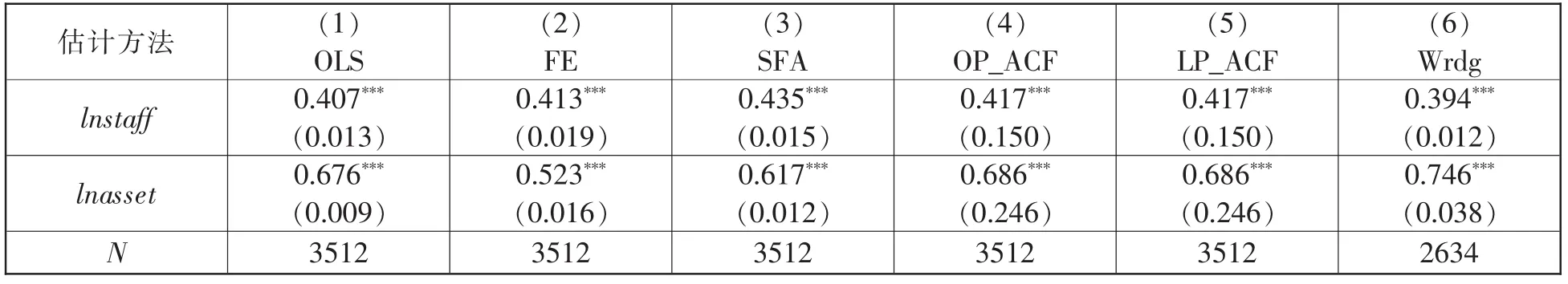

在测算TFP值以及进行实证分析之前,首先需要对资本和劳动的产出弹性进行估计。微观层面的要素产出弹性通常采用OP或LP估计方法。后续研究又对OP和LP方法进行了改进,主要是提高了估计效率以及克服了自相关、异方差和滞后项作为工具变量引起的信息损失问题。本文在表6中列出了包括:最小二乘(OLS)、固定效应(FE)、随机前沿(SFA)、修正的OP、LP和一步GMM估计方法的估计结果。综合以上方法的估计结果,可以看到劳动和资本的产出弹性的大小比较稳定。考虑到在短面板数据中,Wooldridge(2009)的估计方法更具优势,不仅估计效率较高,且考虑了自相关和异方差问题。因此,本文在测算TFP时采用Wrdg方法估计出弹性。其中,劳动的弹性为0.394,资本的弹性为0.746。假设生产函数满足CD函数形式:Yi=TFPistaffiαassetiβ,即可计算出TFP值。其中,staff和asset分别代表职工数量和资本存量。

表6 生产要素的产出弹性的估计

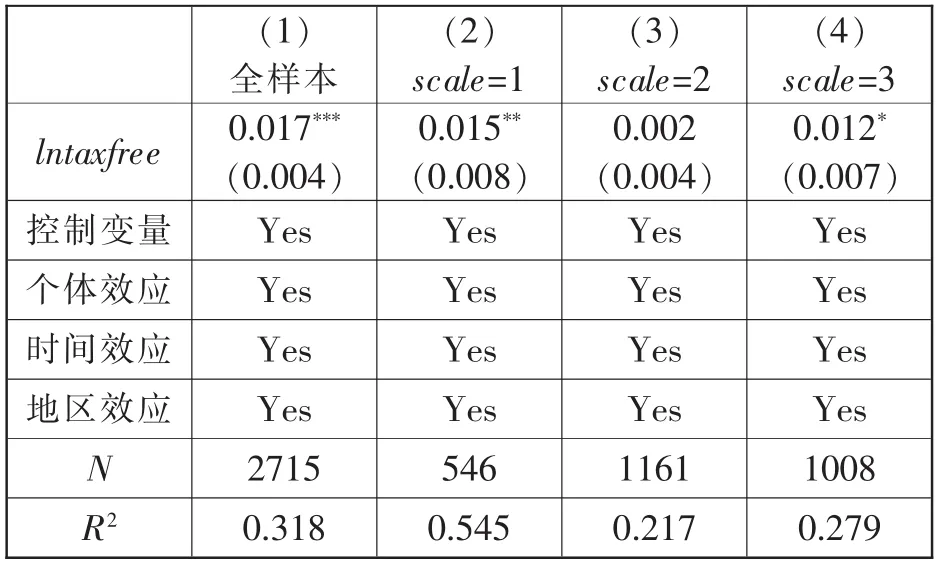

本文参照王贵东(2017)的研究思路用全要素生产率对数值(lnTFP)作为因变量得到表7所示的结果,在全样本和1%的显著性水平下,所得税减免对全要素生产率有着明显的提升作用,所得税减免每提高1%,TFP增加0.017%。在考虑企业规模的情况下,本文发现所得税减免对小型企业和大型企业的TFP提升的促进作用相对明显,这个结果与文中用新产品产值的对数作为因变量得到的结果略有不同。所得税减免对中小企业的作用效果表现出了不稳定性,这可能是因为TFP与新产品产值所代表的技术进步内涵存在差异。TFP体现了生产过程的技术进步,包含范围更广,而新产品主要体现在创新过程。同时,也正如文中理论分析所揭示的,政府的所得税减免有可能增加小企业进行研发操纵的动机,小企业研发投入的“虚虚实实”也导致了回归结果的不稳定性。但这不影响本文得出谨慎性结论,在以销售收入2亿元作为划分大型企业的标准下,政府的所得税减免对大型企业的研发创新起到了应有的促进作用。

表7 进一步的稳健性检验

3.政策标准与企业创新行为

为了说明研发政策标准可能诱发小企业进行研发操纵,进而影响到创新行为。本文采用模糊断点的方法进一步检验。具体做法如下:根据2016年政府对高新技术企业规定的研发强度标准,小型规模高新技术企业(低于5000万元(含))的研发强度至少达到5%,以此为断点c,记为c=5%。状态处理变量记为Di,Di=1代表小型规模企业,Di=0代表其它类型企业。同时,记Ti=I(c≥5%),由于样本中达到这一标准的并非一定是小规模企业,即Di与Ti相关,但不相等,因此,适合模糊断点回归。创新结果变量记为Yi,Yi1代表Di=1时的创新产出,Yi0代表Di=0时的创新产出。政策标准带来的创新产出变化的局部平均处理效应记为LATE,则有:

其中,rdsi代表研发强度,具体回归中以百分比表示。对式(10)的估计借鉴Calonico et al.(2020)的做法利用非参数方法进行估计。具体估计结果如表8所示。

表8 断点回归结果

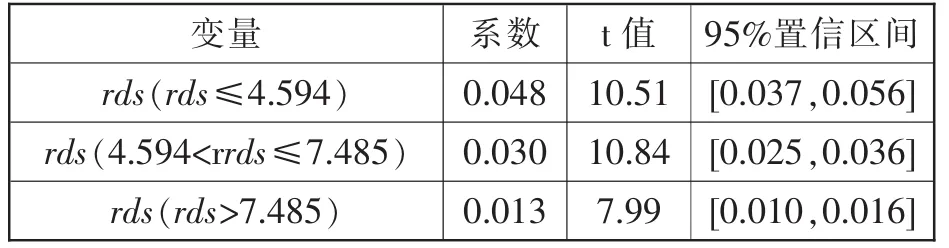

图2展示了驱动变量研发投入强度与新产品产值的关系图,可以直观看到新产品产值在断点的右侧出现了明显的向下跳跃,初步表明,在5%的研发投入强度标准下,小规模企业有一定的研发操纵动机,从而使得新产品产值出现明显下降。表8报告了具体的回归结果,由列(1)中的回归结果可知,第一阶段回归中,在1%的显著性水平下,驱动变量研发投入强度对企业规模(是否为小规模企业)的影响为正,充分说明以研发投入强度标准断点可以作为企业规模的工具变量。在根据最小均方误差得到最优带宽后,断点左右侧的样本分别为883和613个,局部处理效应为-2.901(P值为0.064,接近5%的显著性水平)。因此,回归结果意味着小型企业数量的增加会降低新产品产值,也佐证了小规模企业可能更具研发操纵动机。列(2)中本文以生产率lnTFP为因变量也得到类似结果,小企业对生产率的提升作用并不明显。

图2 研发投入强度与新产品产值

4.最优研发投入区间分析

理论分析揭示了政府的最低门槛标准可能会影响到企业是否进行研发创新以及研发操纵。不仅如此,政府的最低门槛标准同样会影响到企业的最优研发投入水平。因此,最优研发区间的确定有助于判断企业的研发投入水平是否处在最优研发投入区间之内,进而做出适当调整。本文根据Hansen(1999)提出的门槛模型,以单一门槛为例,建立如下计量模型:

其中,γ为企业研发投入强度的门槛值。考虑到生产率度量技术进步更具综合性,具体回归时以lnTFP为因变量。回归结果如表9所示。根据F统计量检验结果可知,存在两个门槛值,分别为4.594%和7.485%。

表9 最优研发强度门槛值估计与检验

根据计量方程式(11)得到如表10所示的回归结果,当rds≤4.594%时,对lnTFP影响的回归系数为0.048,当4.594%

表10 门槛回归结果

五、结论与启示

政府的研发激励政策效果一直颇具争议,特别是高新技术企业的“研发操纵”问题引起了重点关注。本文首先从理论上分析了政府税收减免对不同规模企业研发创新带来的影响以及可能引发的企业“研发操纵”问题,揭示了小型企业存在“研发操纵”动机。同时,理论还揭示了政府的最低研发投入门槛标准也会影响企业的最优研发投入规模以及“研发操纵”动机。本文进一步利用高新技术企业微观数据实证发现:(1)总体而言,政府的所得税减免显著地促进了高新技术企业研发投入、新产品产值以及企业生产率的增长。(2)进一步按照《认定办法》划分企业规模发现,税收减免对大企业研发创新的促进作用更为明显。考虑到可能存在的内生性问题,利用工具变量进行的系统GMM估计也得到比较一致的结论。另外,本文还分析了所得税减免对不同规模企业生产率的影响,发现所得税减免对小企业和大型企业的生产率促进作用相对比较显著。同时,本文以2016年《认定办法》中规定的小企业研发投入强度最低标准作为断点,通过模糊断点回归发现小规模企业数量的增加降低了新产品产值,而且也未带来生产率的增长。综合以上研究结果,一个比较稳健的结论是,所得税减免对大型企业的研发创新以及技术进步的促进作用比较显著且稳定。(3)高新技术企业的研发强度对技术进步的影响存在双门槛效应,政府可以通过调整最低研发投入准入门槛来引导企业将研发投入强度维持在最优的研发投入区间。

本文的研究结论有如下政策启示:(1)政府在划分不同规模企业的研发投入准入门槛值时,应关注门槛值的设定对企业创新的影响以及可能带来的“研发操纵”问题,需事先评估门槛值对企业的研发创新的影响效应,并根据事后高新技术企业研发创新实际,动态调整不同规模企业的准入门槛,促进企业将研发投入维持在最优区间。(2)政府在继续加大对高新技术企业激励的同时,进一步完善高新技术企业认定和创新能力动态监测和评估机制。不同地区应根据本地区创新能力实际,以创新水平发展阶段为基础有针对性地激励企业在整个创新过程中不同阶段创新活动的投入、产出与转化,并动态调整企业认定与评估过程中对应指标的权重,将有效评估和全面激励纳入到企业创新的全过程。(3)依据企业创新过程中的资金来源,明确创新成果收入的合理分配机制,拓宽企业创新资金来源渠道以及健全与之匹配的市场风险分担机制。鼓励企业将创新成果转化收入合理利用在人力资本积累上。(4)鼓励有条件的创新主体将专利等中间产品作为投资品,参与市场投资来分担风险和获取收益,同时可利用市场机制作为检验专利质量的“试金石”。

注释:

①本段中研发和专利数据由作者根据《中国统计年鉴》和《中国高技术产业统计年鉴》整理。

②2016年《高新技术企业认定管理办法》对最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业的研发强度门槛下调至不低于5%。

③浙江省和宁波市创新能力排名数据来自北京大学企业大数据研究中心《中国区域创新创业指数构建与空间格局:1990—2020》。