“时”视域下孔子形象透视*

——兼论安乐哲《论语》英译本中的孔子形象塑造

饶 莉

(南京大学外国语学院,江苏 南京 210023;南京航空航天大学金城学院,江苏 南京 211156)

0.引言

孔子形象是中国文化的符号,《论语》是研究孔子形象最翔实可信的原典。《论语》的译者身份多种,有西方传教士、汉学家和海内外华人,其译本塑造出的孔子形象亦具多样性,时而是迂腐的道德信徒,时而是封建的说教者,时而又是蒙上基督教色彩的圣人或是带着西方意识形态的哲人等等。孔子形象成为诠释的产品,每个译本都打上时代的烙印和译者的个性特征。孔子形象在西方如何生成,发展、重构的过程,关乎中国文化形象在西方的建构。安乐哲与罗思文的《〈论语〉的哲学诠释》(后文以“安译”代之)致力于从哲学角度对《论语》进行诠释,试图丰富和改造西方思想文化资源。安译所刻画出的孔子是何种形象?此种形象和《论语》原典中的孔子形象有何出入?安译的操作在哪些层面存在问题?“时”理论体系的多重内涵和孔子形象的高度契合如何在《论语》中得以体现?“时”对孔子形象塑造及跨文化典籍翻译有何重要意义?皆为本文将要探讨的问题。

1.孔子形象及相关研究

《论语》目前大约有60多个英语全译本和节译本,众多译本促进儒学思想和中华文化在世界的传播和接受。然而,译者的时代背景、知识阅历、思想信仰、审美角度、翻译目的等都在不同程度上影响其译本中孔子形象的呈现态势:

利斯英译本中的孔子是个讲话温文尔雅、平和安详的和事佬;白牧之和白妙子的孔子经历从衰老武士到迂腐学究的演变过程;黄继忠诠释的孔子一本正经、不苟言笑;林语堂笔下的孔子是一位风趣幽默、温文尔雅的老先生;韦利的孔子是英语表达流畅自然的英国绅士;庞德的孔子是讲着美国俚语的西方人士;刘殿爵的孔子行为举止严谨周密且庄重典雅;大卫·亨特的孔子较有活力,表达更为口语化(杨平2012:104)。在特定历史文化语境中,众多《论语》译本对孔子形象在西方的传播带来不可忽视的影响。黑格尔受传教士译本影响,认为孔子所说的不过是一些人生哲理,不能称之为哲学;而伏尔泰则对孔子表现出无限崇拜,高度赞扬儒家文化中的“仁义”和“宽容”。学界对西方世界孔子形象的研究日益增多。美国学者芬格莱特(2002)《孔子:即凡而圣》紧扣《论语》文本,阐述《论语》中孔子独特的思想特质,批判基于西方知识背景来解读孔子的误解,强调“礼”在孔子思想中的重要性。张涛(2011)《孔子在美国:1849年以来孔子在美国报纸上的形象变迁》深入探讨1849年以来孔子在美国报纸上的形象变迁及其在美国文化语境中所经历的认同和变异。杨平(2012)《哲学诠释学视域下的〈论语〉翻译》从哲学诠释学的角度对《论语》英译进行解读,涉及诠释的多元性与孔子形象的多面性问题。杜钢(2015)《美国汉学研究中的孔子教师形象》指出中国千年积淀及西方世界长期形成的孔子形象及其学说存在着不同程度的虚构和误读,只有回归原典才是探寻孔子真实形象的必然选择。这些各具特色的孔子形象承载着不同译者的理解及文本在特定历史语境下不断阐释生成的过程。安乐哲从哲学角度对《论语》进行阐释和翻译,他认为“孔子堪称中国第一位伟大的教育家,他的思想是滋养中国文化传统生根发芽的沃土。无论以什么标准来看,孔子都是一个颇具独创性的思想家”(安乐哲,罗思文2003:2-3)。目前对安译本中孔子形象的深入探讨尚不多见,孔子形象在译文中的真实度和有效传播关乎中国形象的国际传递,此类研究具有较高现实意义。

2.“时圣”孔子

欲把握孔子形象,需先了解孔子其人其事。孔子的生平介绍在《论语》中少有记载,其详细记录可见《史记·孔子世家》:孔子生逢乱世,周天子名存实亡,礼崩乐坏。孔子三岁丧父,十七岁丧母,为谋生习得不少技艺。勤奋好学的孔子三十岁已掌握立足社会的本领,五十二岁时初任中都宰,接着为司空,其后为大司寇,之后又行摄相事;后来在列国颠沛流离十几年,在陈绝粮,过宋被追杀,畏于匡,虽然历经险阻、一再碰壁,但他为了实现自己的政治理想,寻找圣君明主实行仁政,一生都在努力。晚年时,孔子将主要精力用在教书育人和整理古代文献典籍,为传承中国文化做出难以磨灭的功绩(司马迁2016:464-481)。

最真实的孔子形象只有回到《论语》原典中去寻找。《论语》原典中的孔子是名副其实的“圣之时者”,是趋时用时、践仁履礼的实践者,恪守各种仪礼规则,举止中节,但又不缺乏通达机变的灵活性。此形象始终贯穿《论语》全文:“子之燕居,申申如也,夭夭如也”(《论语·述而》)描写孔子闲居在家时舒适自如的状态,恬淡平和的心境、高深的修养和通体的中和之气;“子温而厉,威而不猛,恭而安”(《论语·述而》)是对孔子神态细致具体的描摹,此乃“人之德性本无不备,而气质所赋,鲜有不偏,惟圣人全体浑然,阴阳合德,故其中和之气见于容貌之间者如此(朱熹2011:98);“不愤不启、不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也”(《论语·述而》)体现孔子育人讲究时机;“可与言而不与之言,失人;不可与言而与之言,失言。知者不失人,亦不失言”(《论语·卫灵公》)传递出孔子说话讲究时机;“色恶,不食。臭恶,不食。失饪,不食。不时,不食。割不正,不食。不得其酱,不食”(《论语·乡党》)凸显出孔子对生活礼节和“饮食之时”的重视;“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时”(《论语·学而》)强调征用民力要尊重农时,承载着孔子对统治者处理政事、对待人民的要求和建议。类似“时”之例子不胜枚举,贯穿整部《论语》,尤其是《论语·乡党》集中体现“时”观念在孔子日用行常中的实践意义:无论在乡党,在朝廷,接见外宾,入宫门,衣着服饰,饮食起居,祭祀驾车,对待君主,朋友,动物等方面,孔子的容色言动及对“礼”的坚持,无不体现孔子随时以处中,以中道行的“时圣”形象。

3.“时”之概念内涵

“时”是先秦儒家思想的重要概念,来源于先民与天互动的生活实践,可追溯至《尚书》《诗经》《易经》等典籍。“时”字在甲骨文中就已出现,本义指太阳运行的节奏及先民对四时变化的感知,后演变为记录变化、可为人行动所利用的时间。《周易·系辞下》中有记载“时”观念的来源:“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉”(王弼等1999:304)。

“孔子一生伟大在一个时字上,高明也在一个时字上”(吕绍纲2005:165)。孔子说:“君子之中庸也,君子而时中”(《礼记·中庸》)。“中庸”思想作为贯穿《论语》的主线,是孔子所认为的最高道德标准——“至德”——“在适宜的时刻做适宜的事情,达成适宜的效果”(蔡新乐2019:86)。“时中”是中庸最光辉、最具生命力的部分。成中英认为:“所谓时中,指的是我们在做出决策、推行政策以及采取行动的时候,都必须因地制宜、因时制宜、因人制宜”(成中英等2014:31)。孔子在《易传》中对“时”的重视及《论语》原典中所记录的孔子的言行举止等皆体现“时”观念在孔子仁礼体系中的重要价值。

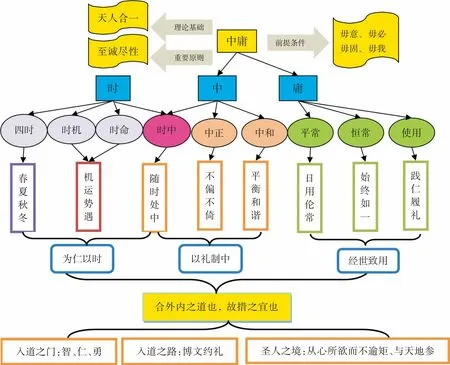

基于对先秦儒家经典及相关文献的研读,把握《论语》中孔子形象最核心特点,充分梳理“时”和“中庸”等核心概念的逻辑关系,将概念细化以凸显丰富意蕴,并将之置于天人合一视域下的孔子“践仁履礼”体系内进行考察,笔者构拟出“时”概念框架,并在此框架下对安译的孔子形象塑造进行细读和分析,展现这一理论建构的价值。在所架构的“时”概念框架中,第一层级为“中庸”,是孔子的核心思想和儒家重要方法论原则;第二层级是“时、中和庸”,“中庸”所蕴含的“时”之境遇性和灵活性是成就“中庸”的核心元素;第三层级为“四时、时机、时命、时中”“中正、中和”“平常、恒常、使用”,其中“四时、时机、时命、时中”来源于“时”的细分,分别导向第四层级的“春夏秋冬、机运势遇、随时处中”,并进而归结为第五层级的“为仁以时”,以凸显“仁”显现的场域中蕴含丰富的“时”之机宜;“时中、中正和中和”来源于“中”的细分,分别导向第四层级的“随时处中、不偏不倚、平衡和谐”,并进而归结为第五层级的“以礼制中”,“克己复礼为仁”(《论语·颜渊》),符合礼节的中行才是真正的“中”,从而达至“仁”;“平常、恒常和使用”来源于“庸”的细分,分别导向第四层级的“日用伦常、始终如一和践仁履礼”,并进而归结为第五层级的“经世致用”,强调的是“在日用伦常和社会实践中的学以致用、知行合一”,体现孔子的入世哲学;“为仁以时、以礼制中、经世致用”此三方面最终导向第六层级的“合外内之道也,故时措之宜也”(《礼记·中庸》),此乃内外交融,不偏不倚、至诚尽性、和谐完满的圆融之境,也是孔子之道的精炼概括;“智、仁、勇”三达德乃入道之门、“博文约礼”乃入道之路、“从心所欲而不逾矩,赞天地之化育,与天地参”乃孔子所谓的“圣人之境”。由此得出,“毋意、毋必、毋固、毋我”是中庸的前提条件,“天人合一”是中庸的理论基础,“至诚尽性”是中庸的重要原则。在这个“时”理论框架体系中,“时”统摄“位”贯乎“中”,“时中”乃中庸之道的精髓。“时”在与“阴阳”“生生”“变化”的动态关联中可以彰显宇宙大化的形上意义,并通过随时而动的实践活动下贯于人事,体现在天道观照下,在趋时用时的实践过程中,道德生命践仁履礼的道德成就过程。

图1 :“时”之概念框架图

4.原典中的孔子形象透视与安乐哲英译本中的孔子形象塑造

安译从哲学阐释角度切入《论语》,试图改变西方对中国哲学的传统认识,开启《论语》翻译的新维度,对哲学关键词的重译是其最富特色的部分,如把“中庸”译成focusing the familiar(切中伦常)以凸显儒家在日用伦常中积累经验以至中道的意蕴;把“君子”译为exemplary person(表率的人)试图传递君子以身作则的典范效果;把“仁”译成authoritative conduct(权威行为)或humanity(人性、仁慈),以体现楷模和权威意蕴;用拼音和汉语注释来翻译没有对应物的词汇,如“天(tian)、道(dao)、气(qi)、性(xing)”等,以反映中国文化独特内涵。安乐哲期望探索一种更符合中国哲学韵味的解读和翻译方法,但实际效果仍难逃西方视角限制,尤其是对“时”在孔子思想体系中的丰富内涵把握不够充分。下面就从“四时、时机、时命和时中”角度分别举例探讨安译本在孔子形象塑造方面存在的偏差。

4.1 于日用伦常中循“四时”之变化

[1]子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”(《论语·阳货》)

译文:The Master said,“I think I will leave off speaking.”“If you do not speak,”Zigong replied,“how will we your followers find the proper way?”①The Master responded,“Doestian天speak?And yet the four seasons turn and the myriad things are born and grow within it.Doestianspeak?”(Ames & Rosemont 1998:208)

孔子在此句中描述宇宙大道,用天不言,而春夏秋冬四季照样流转、宇宙万物照样生长的现象作比喻,向弟子阐释圣人之道与天地之道相通,启发其进行思考。“孔子举天亦不言而令行以为譬也。天何尝有言语哉?而四时之令递行焉,百物皆依时而生焉,天何尝有言语教命哉?以喻人若无言,但有其行,不亦可乎!”(何晏,邢昺1999:241)

此处把“四时行焉,百物生焉”译为“the four seasons turn and the myriad things are born and grow within it”没能充分传递出“四时”运行的规律性和丰富意蕴。万物于日用伦常中循四时之变化,自然而然,适时而作。春种、夏长、秋收、冬藏,春夏秋冬,周而复始,生生不息。“四时”消息盈虚,终则有始,这种变化具有周期性,体现着秩序和规律,包含着宇宙节奏。生命的存在应和着天地宇宙运行的“天籁节奏”,也表现为某种生命节奏。“天地节而四时成”《周易·彖传》,春夏秋冬即是天地之“时”的节奏表现,是天地间阴阳之气的不同变化状态。古人用“春夏秋冬”释《易经》乾卦之四德“元亨利贞”是有道理的。“元亨利贞可以指自然界的春夏秋冬,也可指人事上的问题,比如人的仁义礼智四德,以及其他具有乾健意义的事物”(金景芳,吕绍刚2017:6)。孔子的“四时行焉”正蕴含着“元亨利贞”的“天行之健,万物得时,天地合德”之深意。“夫大人者,与天地合德、与日月合明、与四时合序,与鬼神合吉凶”(《周易·乾·文言》)。

从而不妨尝试把“四时行焉,百物生焉”译为four seasons are revolving regularly and all things are growing as always,用revolving描述四季变更交替、循环不已的动态运行状态,用具体副词regularly展示运行的规律,用动名词传递“生生不息”的动态状态,以此凸显原文所蕴含的“四季循环往复地变化,万物生存毁灭地轮回”的自然运行之道,更充分体现出孔子对大自然的由衷欣赏和敬畏,“讷于言而敏于行”(《论语·里仁》)的君子特质,“不怨天、不尤人,下学而上达。知我者其天乎”(《论语·宪问》)的深邃思想及顺应天时节奏“为仁以时、随时而动”的圣人风范。

4.2 在实践效用中察“时机”之微妙

[2]子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《论语·学而》)

译文:The Master said:“Having studied,to then repeatedly apply what you have learned—is this not a source of pleasure?To have friends come from distant quarters-is this not a source of enjoyment?To go unacknowledged by others without harboring frustrationis this not the mark of an exemplary person(junzi君子)?(Ames & Rosemont 1998:221)

此三句话蕴涵《论语》的全部精神:人与心、人与人、人与天的和谐,此三组和谐既是《论语》的核心,也是整个中国文化的核心。孔子在这里所讲的“学”兼具文化和精神传承双重意义。朱熹注:“学之为言效也。人性皆善,而觉有先后,后觉者必效先觉之所为,乃可以明善而复其初也。习,鸟数飞也。学之不已,如鸟数飞也。说,喜意也。既学而又时时习之,则所学者熟,而中心喜悦,其进自不能已矣”(朱熹2011:49)。朱熹把此处的“时”解释为“时常、时时”。程树德则指出“时”有三种蕴义:“凡学有三时:一就人身中为时,二就年中为时,三就日中为时也”(程树德1990:2)。一就人身中为时者,即注意教育的阶段性,人的身心发展在不同阶段表现出不同的特点;二就年中为时者,即根据一年中时令的不同调节学习内容。春、夏学《诗》《乐》,秋、冬学《书》《礼》;三就日中为时者,就是每一天的学习也要“适时”,上午,中午和傍晚都应该有不同的学习和锻炼安排(陈祥龙2013:100)。

安乐哲和罗思文、林戊荪及赵彦春贴近朱熹对“时”的理解,把“时”译为“反复地、再三地、经常性地、常常”,英文分别为repeatedly(Ames & Rosemont 1998:221)、frequently(林戊荪2010:27)和oftentimes(赵彦春2019:31);而韦利把“时”译为at due times(Waley 1998:3)意为“把握合适的时机”,其翻译更贴近程树德对“时”的理解,或更能反映孔子思想内涵“学习做人之道,并利用合适的时机来把所学付诸实践,这难道不是一件愉悦的事吗?”《乾》卦九三爻爻辞:“君子终日乾乾,夕惕若,厉,无咎”(金景芳,吕绍刚2017:8)强调是一个“时”字。孔颖达认为:“‘惕’要讲的是‘因时而惕,不失其幾’。”(王弼,孔颖达1999:5)“‘几(幾)’即事物变化细微征兆的道理。”(蔡新乐2019:281)“中庸之道的要义在于‘时’,坚持‘故时措之宜也’,在适宜的时候有适宜的活动,恰到好处,才可能达至“和谐之境”(同上:84)。

孟子称赞孔子为“集大成者”《孟子·万章下》,正因为孔子有能力不违于时,恰切而又周到地把握时机的分寸,适时而动,因地制宜。在教育方面,孔子同样具有适时把握时机的智慧,如“不愤不启,不悱不发”(《论语·述而》)、“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语·为政》)、“循循然善诱人”(《论语·子罕》)才留给弟子“仰之弥高,钻之弥坚,瞻之在前,忽焉在后”(《论语·子罕》)的卓尔不凡的师者形象。只有“适时”,掌握势遇,抓住机缘,付诸行动,知行合一,才能使“学”达至“说(悦)”境,从而真正成为可以在“在实践效用中察时机之微妙”的敏锐智者。由此可见安乐哲与罗思文对“时”的译法未能充分把握孔子思想的深邃内涵,孔子的“时”圣形象在译文中也未能充分展露。

4.3 于顺逆轮转间听“时命”之召唤

[3]子罕言利与命与仁。(《论语·子罕》)

译文:The Master only rarely spoke about personal advantage(li利),the propensity of circumstances(ming命),or authoritative conduct(ren仁).②(Ames & Rosemont 1998:126)

朱熹引程子曰:“计利则害义,命之理微,仁之道大,皆夫子所罕言也。”(朱熹2011:104)安乐哲和罗思文的译文取朱熹之解,认为孔子很少提及利、命和仁。但不少学者持不同见解,如钱穆注解:“利者,人所欲,启争端,群道之坏每由此,故孔子罕言之。孔子所赞与者,命与仁。命原于天,仁本于心。人能知命依仁,则群道自无不利。《论语》言仁最多,言命亦不少,并皆郑重言之。”(钱穆2002:200)吴国珍和史志康的译文从钱穆解:

The Master seldom talked about profit-making,but he believed in destiny and upheld benevolence.(吴国珍2017:178)

Confucius seldom mentions profits,but talks about fate and benevolence favorably.(史志康2018:188)

“命和仁”是孔子思想中的重要组成部分。《论语》中多次提到“命”,谈及“仁”。《论语》中谈及“仁”多达109处,而“命”字用了21次,有“命运”“命令”“使命”“寿命”“生命”诸义。表示“天命”的诸如:“不知命,无以为君子也”(《论语·尧曰》),“道之将行也与,命也;道之将废也与,命也。公伯寮其如命何!”(《论语·宪问》),“亡之,命矣夫!”(《论语·雍也》)、“天丧予!天丧予!”(《论语·先进》)。孔子直言“天命”有两次:“五十而知天命”(《论语·为政》)、“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”(《论语·季氏》)。由此可见,孔子提倡“仁”,认可天命,应是不争的事实。

孔子的“天命观”其实是一种“时命观”。“时命观”侧重的不是“天命”的唯一性,而是加注了“时”的概念,命中有时,察时而动,奉命而行。孔子认为人可以通过对自身仁德的发掘来感知天命。“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”(《论语·雍也》)朱熹注:“君子学欲其博,故于文无不考;守欲其要,故其动必以礼。如此,则可以不背于道矣”(朱熹2011:88)。人在无常的天道和变动不居的时间特性面前,所要做的便是博文约礼(广求学问,恪守礼法),从自身的道德观和价值判断出发,自觉地对天做出积极回应。安译之所以存在误读,部分原因或是受到朱熹等前人注解的误导,同时没有充分把握孔子“时命”观的深刻内涵。“孔子一生讲命,但也一生奔走不息,被隐者讥为‘知其不可而为之者’。更奇怪者是孔子五十而知天命,而孔子之从事政治活动,亦自五十岁起。所以在孔子,命不但可以自慰于事后,亦可以鼓勇于事前,使人不系念于结果的成败,而只知努力做去。”(张岱年2005:365-366)孔子对仁义道德的践行、对礼仪法规的尊奉恰恰正是其对天命自觉自愿的承担。孔子一生向内时时而处中,坚持仁德修养,向外把捉时机,弘扬仁道,胸怀平治天下的理想,以积极入世的心态,到处游说宣传,于顺逆轮转间听时命之召唤,顺时行事,合于天道。

4.4 在践仁履礼中达“时中”之状态

[4]子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不踰矩”。(《论语·为政》)

译文:The Master said:“From fifteen,my heart-andmind was set upon learning;from thirty I took my stance;from forty I was no longer doubtful;from fifty I realized the propensities oftian(tianming天命);from sixty my ear was attuned;from seventy I could give my heartand-mind free rein without overstepping the boundaries.”(Ames and Rosemont 1998:76)

此句包含孔子不同人生阶段所达到的境界,用一生的体会说明不断学习和修养,逐步提高思想境界的过程:十五岁开始学人生大道(决定学的方向)、三十岁堂堂正正立于天地间(确定一生的原则)、四十岁天下事皆能想明白(对人生目标不再动摇)、五十岁开始乐天知命(懂得自然规律和法则)、六十岁从容平和地面对一切称讥毁誉(知晓、看透并能明辨是非)、七十岁从心所欲又不逾越人间规矩(圣人之境、圣之时者也)。“从心所欲而不逾矩”即是“时中”状态,圣人之境也。

对于“志于学”和“从心所欲”,安乐哲分别译为my heart-and-mind was set upon learning和give my heartand-mind free rein。heart-and-mind在同一句话中重复使用,使译文过于冗长累赘,读来缺少音韵简洁美,和原文精炼文风相去甚远。“志于学”不妨译为I began devoting myself to learning(林戊荪2011:39)。heart-and-mind乃安乐哲煞费苦心创设的新词,以彰显中文“心”和西方heart不同意蕴。英文的heart代表着“感情、勇气”,而中文的“心”兼具情感和认知功能。“将头脑与心情剥离——即,将认知与情感相分离,却是再次进入西方形而上学的领域——尤其是在无历史、无文化的唯理性观念的背景下进行身心两分。为了避免出现上述情况,我们将‘心’译为heart-and-mind”(安乐哲2003:57)。这种译法彰显安乐哲主观上对中国哲学的钻研和尊重。孟子很早就提出“心之官则思”(张岱年2017:218),而“不忍人之心、恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心”(《公孙丑上》)中的“心”又具有道德意识。朱熹赞同“心统性情”的命题:“性是体,情是用,性情皆出于心,故心能统之”(同上:220-222)。可见“心被理解为同一经验的两种互为必要维度的心理活动,没有独立于情感之外的思考,也没有无思考的情感”(杨朝明2015:366)在历史上是有论证的。但把“心”译为heart-andmind客观上容易导致英语读者认为心是二而非一,从而落入西方二元对立的窠臼。或许把“心”译为heartmind而不是heart-and-mind,是更为合适的选择,凸显心的一体性。也可以直接把“心”译为heart,并加注:Heart in Chinese possesses both emotional and cognitive functions(中文的“心”兼具情感和认知双重功能),以此更好传递出中国儒家哲学核心词“心”的丰富内涵,凸显孔子情感和理智(认知)浑然一体的圆融时中形象。

安乐哲对“七十而从心所欲不踰矩”的翻译比较含糊:from seventy I could give my heart-and-mind free rein without overstepping the boundaries。boundaries到底是什么?“矩”是指“可以画直角或正方形、矩形用的曲尺(carpenter’s square)或表示法度、规则(rules;regulations)”(《现代汉语词典(汉英双语)》),在英文中保留这个字的具体内涵是可行和有必要的。史志康把“七十而从心所欲不踰矩”译为At seventy,I was able to follow my heart without going beyond the boundaries of commonly acknowledged code of behaviour凸显“矩”的具体内容,呈现出英文精准具体的特点,更具可读性和可理解性(史志康2018:27)。

“七十而从心所欲不踰矩”乃人生最高修养境界,孔子认为自己到70岁才修习到这个境界。人生的每个阶段,都是立志求学、积累经验、不断觉悟、循序渐进,日臻完善的过程。孔子能审时度势,与时俱进,有着“立言、立德、立功”的理想,知行合一、践仁履礼、切切实实地付诸实践。孔子强调“过犹不及”(《论语·先进》),认为凡事应“执其两端,用其中于民”(《礼记·中庸》)、提到“夫人不言,言必有中”(《论语·先进》)、称赞“中庸之为德也,其至矣乎《论语·雍也》!”孔子的“时中”的方法可用此句概括:“吾有知乎哉,无知也,有鄙夫问于我,空空如也,我叩其两端而竭焉”(《论语·子罕》)。孟子言孔子“可以仕则仕,可以止则止;可以久则久,可以速则速”(《孟子·公孙丑上》)。孔子兼具美德和能力,真正的“集大成者”《孟子·万章下》,不但不违时,而且可以恰到好处地把握到“时机”和“分寸”,适时而动,因地制宜,最终达致“从心所欲而不逾矩”的圣人之境。

5.结语

《论语》纷繁复杂的译本塑造出不同性格和色彩的孔子形象。只有走进《论语》原典,才有可能看见更为真实的孔子,而“时”是把握孔子思想的关键点。孔子在《易传》中对“时”的重视及《论语》中所记录的孔子的言行举止等皆体现“时”观念在孔子仁礼体系中的重要价值。孔子是“于日用伦常中循四时之变化”的自然崇尚者、“在实践效用中察时机之微妙”的敏锐智者、“于顺逆轮转间听时命之召唤”的随遇而安者、“在践仁履礼中达时中之状态”的“圣之时者”!孔子形象中闪烁着人性的色彩,又承载着“趋时用时、随时而动”的圣人形象的光环。安译本用术语创新来传递中国哲学思想,但由于对“时”在孔子思想中的统摄意义把握不够充分,难以在译入语中充分传递出一个丰满立体,博文约礼、思想深邃的“合外内之道也,故措之宜也”(《礼记·中庸》)的孔子形象。而孔子形象是中华民族不可回避的文化标签,任何还原孔子形象的努力,都是对民族文化根源的追寻。张柏然和辛红娟(2016)认为,“形成既具有民族文化特点又不隔绝于世界潮流的译论话语,是当前中国翻译理论研究面临的一个重要课题,也是21世纪中国翻译理论发展的方向”。从中国传统思想资源中的“时”视角切入中华传统典籍翻译是建构中国特色翻译理论体系的有效路径,也是把中国哲学思想引入跨文化翻译研究的一种尝试。

注释:

①Translating shu述as“to follow the proper way”enables us to maintain the“path(dao道)”metaphor.(安乐哲注)

②An argument can be made that Confucius seldom spoke of“personal advantage”and“the propensity of things”,but it is hard to say that some references to“authoritative conduct”is“rare.”In the commentarial tradition,many attempts have been made to explain this problematic passage,none of them winning consensus(安乐哲注).