藏饰嘎乌中的情感信仰与审美追求

李星枰,李 妍,汤凡渺,杨明星,王蕙琳

(1.中国地质大学珠宝学院,湖北 武汉 430074;2.湖北省珠宝工程技术研究中心,湖北 武汉 430074)

嘎乌,又称护身佛盒,藏文为Gavu,英文译名为Ga’u或Amulet Box或Ghau。“嘎乌”意为小盒子,由金、银、铜等金属打制而成,工艺精美,盒内常装有小佛像、佛像唐卡、护身符、藏药等。嘎乌通常佩挂在颈上(图1a),也有部分挎于腋下(图1b)或当成发饰之一(图1c)。藏民认为嘎乌既有装饰效果又有护身辟邪的功能,可以给佩戴者带来好运。因此,藏民通常在离家远的地方出行时携带嘎乌,比如朝圣或长期的异地商旅[1]。嘎乌在西藏流传的时间久远,17世纪时随着“宝饰装”的推广而广为流行,时至今日,它已成为藏民服饰中必不可少的配饰之一。

目前,对于喜马拉雅地区的金银器及饰品的研究较多[2-3],但对于嘎乌的研究十分有限。多数学者将嘎乌作为民俗饰品对待[4-5],而少见对其人文和艺术价值的挖掘[6]。嘎乌作为首饰,不仅展现着喜马拉雅地区工匠精湛的手工技艺与独特的设计风格,更是一种文化符号,反映出藏区人们思想价值理念的变化,这些都值得学界进一步挖掘研究。

本文从嘎乌的起源出发,结合不同时期的历史文化背景,讨论嘎乌的发展变化以及被赋予的不同内涵,对近现代嘎乌的特征进行分类总结,针对各个分类进行了设计艺术的分析。最终从嘎乌的发展历程和艺术特点来梳理分析藏饰中情感信仰与审美追求的统一。

图1 嘎乌饰品:a.戴嘎乌的擦绒女性(颈饰)[7];b.戴佛龛式嘎乌的西藏贵族(挎于腋下)[8];c.戴髻顶嘎乌的西藏贵族(发饰)[9]Fig.1 Ga’u ornament: a.Tsarong women wearing Ga’u (necklace)[7]; b.Tibetan noblemen wearing shrine-shaped Ga’u(cross body under arm)[8]; c.Tibetan nobleman wearing Ga’u on the top of a bun(hair accessory)[9]

1 嘎乌的起源与发展

1.1 嘎乌的起源

西藏地区流传的文字历史记录较少,嘎乌的起源至今未能确定。关于嘎乌的起源之说主要包括:(1)苯教起源说。苯教是一种产生于西藏本土的宗教,它继承了藏族远古原始宗教的基本信仰以及对自然、神灵的原始崇拜。苯教中有大量护身符和御邪术的元素,也流行护法神的崇拜。嘎乌在藏民心中“具有法力护身”的功能很有可能来源于苯教思想。有学者认为最早的嘎乌甚至有可能是戴在脖子上的一种草,一种树枝或者一种野兽的皮子、骨器等。那时候的人类也相信戴上这些东西可以消灾免难,大吉大利[10]。(2)印度起源说。这一观点认为嘎乌可能是由公元8至12世纪从印度来藏区传播佛教的传教者所佩戴的圆筒形护身符盒演变而来[11]。但由于缺乏西藏当地的考古物证,持有这一观点的学者较少。(3)地方首领饰品起源说。《隋书》中记载吐蕃附国的首领:“王与酋帅,金为首饰,胸前悬一金花,径三寸”[11]。这里的金花与后期流行的嘎乌尺寸外型相近,可能是嘎乌最早的原型,用于显示附国首领的地位和权力。

从嘎乌人文内涵及西藏历史的角度推断,笔者更赞同“苯教起源”的说法。嘎乌的护身符功能一直贯穿其发展历程,且早期一度流行铁质嘎乌,而铁在西藏地区与黑魔法以及一些愤怒的仪式联系在一起,有摧毁邪恶的象征意义。无论是护身符的功能,还是铁的象征意义,都与苯教的教义息息相关。此外,吐蕃时期的古格王朝的壁画中曾出现类似嘎乌的颈饰,但同时期王室壁画中却未出现。在西藏历史上,古格王朝的前身象雄国是苯教的发源地,虽然后来古格王朝建立后信仰佛教,但是苯教早已融入当地文化中;而王室主张扬苯灭佛,这一点也能推测嘎乌起源于苯教。

1.2 嘎乌的发展

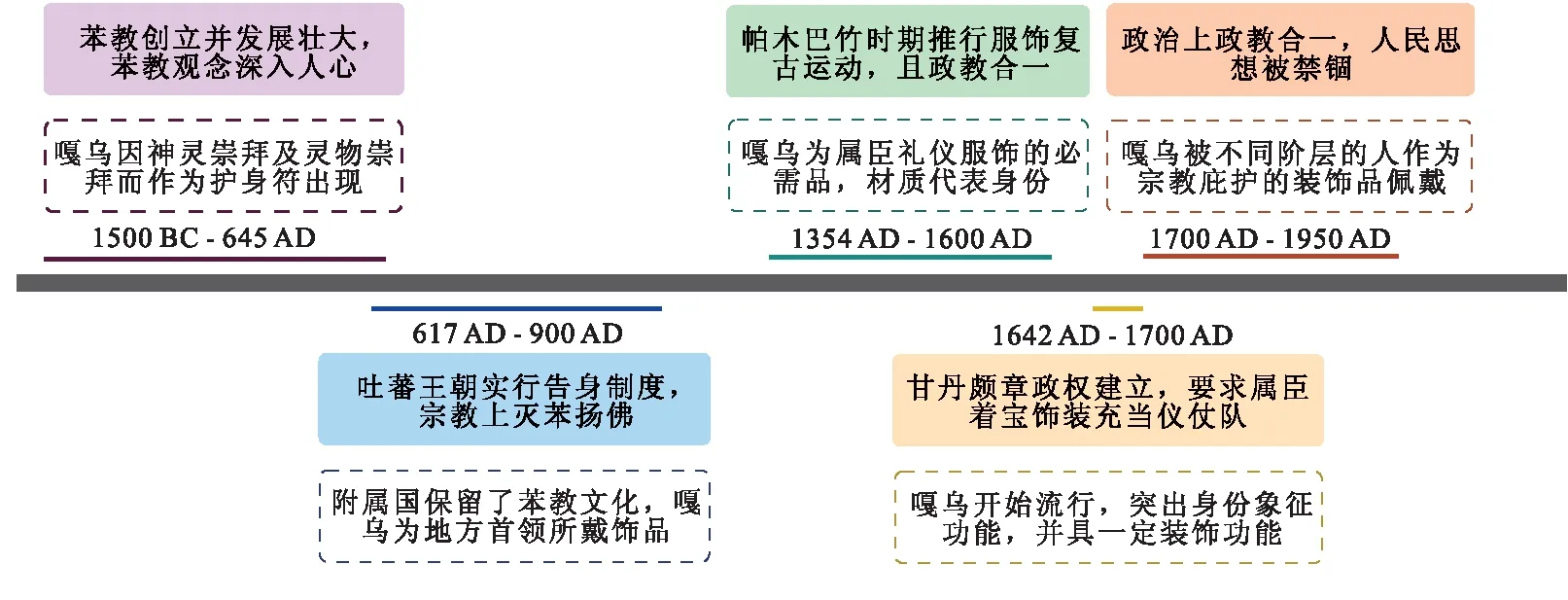

珠宝首饰作为设计者自身思想和文化的表达,受到社会文化背景的影响深远。嘎乌以具有护身符功能的宗教法器出现后,随着历朝历代政治文化的影响,逐渐发展成了今天兼具装饰功能和宗教功能的藏饰(图2)。

图2 中国西藏不同时期嘎乌的演变Fig.2 The evolution of Ga’u in different periods in Tibet, China

图3 青海都兰吐蕃墓葬出土的金牌饰(a)和三位穿着古代国王(公元7-9世纪)服饰的官员(b)[16]Fig.3 Gold medallion unearthed from the ancient tomb of Tubo period in Dulan county, Qinghai Province(a) and three officers wearing ancient king’s (7th-9th centuries) costumes [16](b)

7世纪初松赞干布统一青藏高原地区各部落,建立吐蕃王朝,创立和完善各项制度。该时期,吐蕃王族积极学习唐朝的文化和政治制度,依照唐朝制度制定了告身制度,即各级官员有与品阶对应的章饰制度[13]。告身制度中的章饰分为5个等级,由高到低分别为:绿松石材质、黄金材质、银镀金材质、银质、铜质[14]。青海都兰墓葬中出土的一批金牌饰上运用的锤揲、掐丝、簪刻等工艺,鸢尾花和忍冬纹等纹饰,以及绿松石和金的材质组合(图3a)都是后期嘎乌上常用的工艺、图案和材质。由此,我们可以看出吐蕃文明对嘎乌的演变产生了深远影响。吐蕃王朝引进了佛教,后续发生了赤松徳赞主导的灭苯运动,自此佛教和王权紧密联系在了一起。灭苯运动实际目的是为了在政治上排除信奉苯教的贵族势力,而并非毁灭苯教本身[15]。因此,苯教在王庭贵族及藏区边地民众中仍然拥有不少支持者。吐蕃时期由于王族信奉佛教,相关壁画上并不能找到类似嘎乌的项饰;相反,该时期出现的巨大绿松石嘎乌是属于地方首领的(图3b),这也许和地方上流行的苯教文化有关。

吐蕃王朝衰落后,西藏地区经过长期的分裂割据及长期混战的局面后,十四世纪中叶至十六世纪中叶,帕木竹巴地方政权和仁蚌巴先后各统治西藏百年左右,该时期社会安定,生产力有所发展。该时期掌权者对吐蕃赞普时期的“仁青建恰”服饰进行模仿,使西藏服饰习俗及其身份代表制度得到了进一步的强化[17]。五世达赖喇嘛的自传中写道:“尤其至天命王帕木竹巴、国公大元帝师圣谕高位之世家强吧、冲·格萨尔王之婿江卡孜巴、王族仁钦蚌巴等有来历之地方首领时期,玉镶大金嘎乌、右耳饰、耳饰下摆、长耳饰、琥珀、珊瑚、外罩官服、黄绒小帽等精妙饰品十分流行”[18]。帕木竹巴时期明朝中央政府通过藏传佛教来管理西藏地方事务,藏传佛教在意识形态领域的影响力不断扩大,期间饰品中的佛教元素逐渐增多。从这时候起, 嘎乌不仅承载了宗教功能,融合了藏传佛教的思想,并且成为属臣礼仪服饰中的必需品,以材质反映佩戴者的身份地位。

17世纪中期甘丹颇章政权建立,五世达赖喇嘛为强化等级制度,彰显王权威仪,令属臣在节日庆典时着“宝饰装”充当仪仗队。“宝饰装”源自吐蕃时期的传统服装制式,其中规定了35种不同身份穿着的“宝饰装”服装及饰品,饰品中包括嘎乌。随着“宝饰装”在贵族间推行,嘎乌在壁画中出现的频率大幅增加,在20世纪早期的西藏老照片中,嘎乌已经被不同阶层的男女老少作为护身符盒子和装饰品佩戴在身上,成为宗教庇护落实到个人身上的具体载体[19]。伴随着嘎乌的流行,其装饰功能被人们挖掘,材质、纹饰更加丰富,也更加便携。近代嘎乌的风格多变,且与佩戴者的审美喜好息息相关。它不再是阶级地位的象征,而逐渐变为人的宗教情感寄托和审美喜好表达的首饰,为藏族人民深深喜爱。

2 近现代嘎乌的外形分类及造型艺术

卢卡契曾从艺术哲学的角度认为:“纹样本身可以作为这样的界定,它是审美的用于情感激发的自身完整的形象,它的构成要素是由节奏、对称、比例等抽象反映形式所构成”[20]。嘎乌造型和纹样有助于我们更好地理解藏族的审美特征。嘎乌的分类主要依据外形划分[19,21],包括佛龛型嘎乌和装饰型嘎乌两个大类。笔者根据相关文献和嘎乌的造型特征,进一步将佛龛型嘎乌分为佛龛佛像型和佛龛文字型;装饰型嘎乌分为曼荼罗型、金刚杵型和规则几何型。

2.1 外形分类

2.1.1 佛龛型嘎乌

佛龛型嘎乌的整体外形为佛龛造型,通过錾刻、锤揲、错金等工艺呈现各种藏传佛教纹饰,其在康区较为流行,多为男子斜挎在胸前佩戴。藏民佩戴佛龛型嘎乌以护身、辟邪,并供奉佛像以示修行。该类嘎乌中多数为佛龛佛像型嘎乌,它正面有一个背光形状的窗口,从中可以看到里面摆放的金属佛像或唐卡佛像,亦或泥制的神像“擦擦”(一种泥质小型宗教供品,一般大小如拳头,呈圆满锥状,有佛像、佛塔及经文等),如图4a-图4c所示。嘎乌的背面可以拆下装进一些小的圣物,如宝石、印制的咒语、护身符咒及各种舍利。该类嘎乌少数为佛龛文字型,它在中心描绘有梵文并搭配周围的吉祥纹样,多由纯金属打造而成,如图4d-图4f所示。其中梵文多见十相自在图纹,如图4d-图4f中心处纹饰,寓意免除刀兵、疾疫、饿馑及水、火、风等灾难,使所在之处吉祥圆满、眷属和睦、身心安康、去处通达、所求如愿[22]。

佛龛型嘎乌装饰纹样中常见“八瑞相”(藏传佛教中的模式化造型语言,有视图知佛的意义[23])、龙纹、莲花纹、火焰纹等。工匠以装饰花纹簇拥着中心的佛像或梵文,仿佛形成佛光普照的景象,并以材质或工艺的不同凸显出中心的对象,具有强烈的纵深感,使该对象具有神圣光明的感觉。设计时多用具有协调的美感的对称装饰图案,并使视觉中心集中在护身佛像或文字上,既关注了视觉心理上的画面平衡美感,又迎合了佩戴者虔诚信仰的主观意志。

图4 佛龛型嘎乌:a.金双龙嘎乌[24];b.银及银鎏金装饰佛龛型嘎乌 [25];c.银“荣耀之脸”嘎乌[25];d,e.铜佛龛型嘎乌[26];f.铜及银质佛龛型嘎乌[25]Fig.4 Shrine-shaped Ga’u: a.Ga’u made of gold with double “Naga” pattern [24]; b.Shrine-shaped Ga’u made of silver with silver-gilt decoration[25];c.Ga’u made of silver with “Kirtimukha” pattern [25]; d, e.Shrine-shaped Ga’u made of copper[26]; f.Shrine-shaped Ga’u made of copper and silver[25]

2.1.2 装饰型嘎乌

相比佛龛型嘎乌的浓厚藏传佛教气息,装饰型嘎乌的外形更加灵活多变,多加以宝石的装点,涉及的工艺种类较多,包括镶嵌、掐丝、簪刻等。此外,它的装饰功能更强,所用的纹样虽然与藏传佛教相关,但是宗教意味并不像佛龛型嘎乌这么直接浓厚,所用的纹饰多为结构简化图案,构图简洁并具有韵律的美感。

(1) 曼荼罗型嘎乌

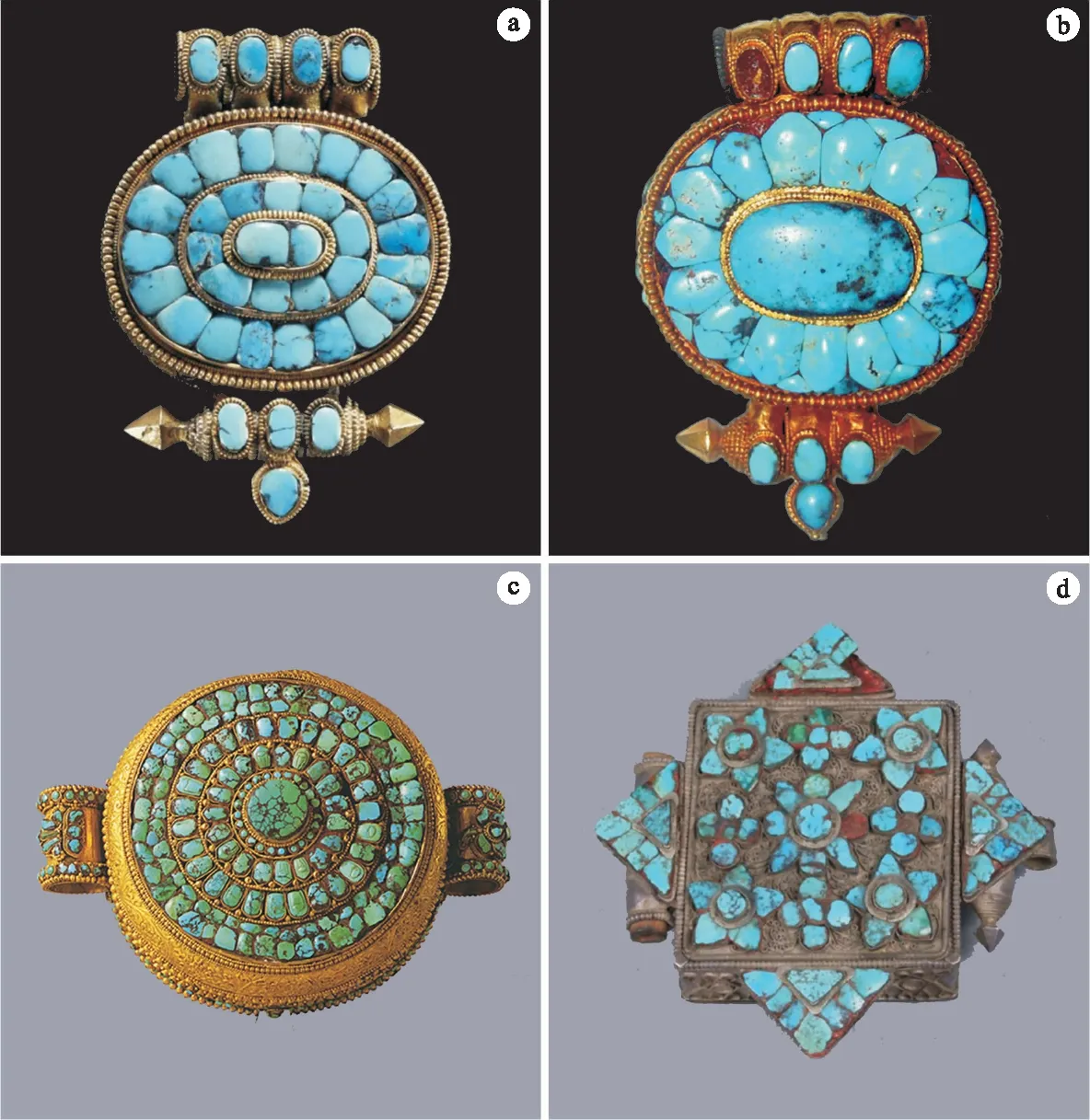

曼荼罗型嘎乌由两个呈45°相互交叠的正方形构成,上面多镶有大量的宝石且铺满精美的纹饰。镶嵌的宝石以绿松石居多,并常常用其拼接组成的花卉纹饰或几何纹饰,另外点缀红宝石、蓝宝石、碧玺等名贵宝石,如图5。这种嘎乌多分布于拉萨和西藏中部。曼荼罗是梵文Mandala的音译,本意为“圆的、圆环状的”,随着藏区本土化的变革,其中加入了象征大地的方形。在藏传佛教密宗的曼荼罗中,内方外圆是最常见的一类图形架构模式,方形为曼荼罗的结构线,使最外围形成为正圆。在密教体系中,曼荼罗是修炼身心的重要工具,修持者可以从中体悟到生命的大智慧,达到身心净化的精神境界[27]。

曼荼罗型嘎乌多由几何纹饰交织组合,在外圆内方的基础上利用复杂精致且变化无穷的直线和结构简化的纹样呈现华美端庄的首饰。嘎乌上的纹饰多由金嵌小块绿松石拼接而成,构成点、线、面,显得繁复精致而不混乱。设计采用中心型构图设计,选择画面中间位置为中心,然后向外发散,使观察者不由自主地将注意力集中到了中心点,牢牢抓住人的心神。

(2) 金刚杵型嗄乌

此类嘎乌如图6所示,形制取自金刚杵,中间方形两端呈桃形,或呈一定程度的变形。在各个尖端处镶嵌绿松石。在嘎乌的中心有一颗泪滴形的绿松石,象征莲花苞,部分下方连接一枝花茎。下端伸展出累丝装饰的卷草叶,铺满盖面,外沿刻莲瓣。这种嘎乌流行于喜马拉雅高山地带,为夏尔巴妇女所佩戴[4]。

图5 曼荼罗型嘎乌:a,b,c.金嵌绿松石曼荼罗型嘎乌[28-29];d.银鎏金嵌绿松石、红珊瑚曼荼罗型嘎乌[25]Fig.5 Mandala-shaped Ga’u: a-c.Mandala-shaped Ga’u made of gold with turquoise inlays[28-29]; d.Mandala-shaped Ga’u made of silver-gilt with turquoise and red coral inlays[25]

图6 金刚杵型嘎乌:a.金嵌绿松石金刚杵型嘎乌,拍摄者张雨阳;b.金嵌绿松石、红宝石金刚杵型嘎乌,拍摄者张雨阳;c,d.银嵌绿松石金刚杵型嘎乌[25]Fig.6 Vajra-shaped Ga’u: a.Vajra-shaped Ga’u made of gold with turquoise inlays, photo by Zhang Y Y; b.Vajra-shaped Ga’u made of gold with turquoise and ruby inlays, photo by Zhang Y Y; c,d.Vajra-shaped Ga’u made of silver with turquoise inlays [25]

该类型嘎乌虽然外形取自具有肃杀感和力量感的金刚杵,但是经过演变,其外形尽显曲线的灵动柔美。工匠们利用简约的线条将具象的事物抽象地表现出来,体现了极强概括能力和审美能力。嘎乌上纹样的组合方式也别具韵味,花卉纹、卷草纹、莲纹并非简单的重复出现,而是通过勾连、交叠、穿插、间错等方式组合在一起作为底纹或填充纹出现在器物恰当的位置,与主纹莲花花苞和谐统一,相得益彰。

(3)规则几何型嘎乌

规则几何型嘎乌的常见外形包括圆形、方形,也包括一些它们的变形,如图7。该类型嘎乌上的装饰宝石比较简单,搭配质朴的纹饰使得整件作品大气端庄。纹饰中常见卷草纹、几何纹、莲纹等。规则的几何外形赋予了纹饰规律排列以产生节奏美感的可能,而变化有序的纹饰也有节律地彰显一种简约而冷静的动态,打破了规则外形的常规呆板。抽象纹饰和写实纹饰或单独呈现或互相结合,整体虽呈平面化,但是却以工艺的区别使得纹饰具有视觉上的立体感,显得错落有致,整件首饰都充分体现了和谐的形式美。

图7 规则几何型嘎乌:a.银嵌红珊瑚椭圆嘎乌[30]; b.银嵌绿松石彩绘佛像圆形嘎乌[31];c.银嵌红珊瑚、绿松石六边形嘎乌[30];d.铜鎏金卷草纹长方形嘎乌[31];e,f.银嵌红珊瑚方形嘎乌[30-31]Fig.7 Geometric-shaped Ga’u: a.Oval-shaped Ga’u made of sliver with red coral inlay [30]; b.Round Ga’u made of sliver with turquoise inlay and Buddha painting[31]; c.Hexagonal Ga’u made of sliver with red coral and turquoise inlays[30]; d.Rectangular Ga’u made of copper-gilt and decorated with scroll grass pattern [31]; e,f.Square Ga’u made of sliver with red coral inlays [30-31]

2.2 造型艺术

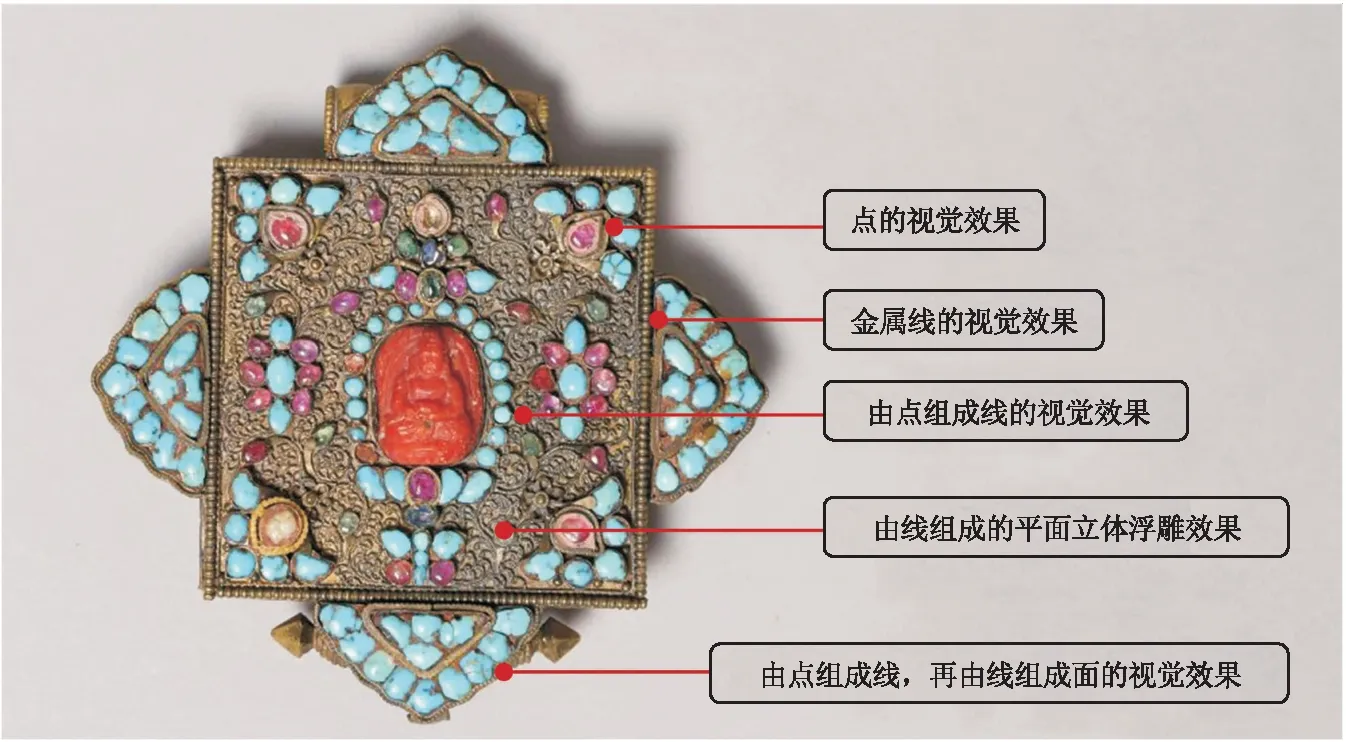

嘎乌整体造型厚重,但富有层次感的设计使其并不呆板且构图得当,画面整体和谐有秩,主次有序。嘎乌突出了盒身正面的表现效果,整体扁平且长宽相近。在工艺上多采用表现效果平面化的錾刻、锤揲、花丝等,使得金属呈现类似浮雕效果;如果镶嵌大量宝石,也是采用小碎块宝石密集镶嵌成平面的方法。由此可见,嘎乌的外形和工艺均注重二维空间的设计。雕塑家Adolf Hidebrana认为,最初的雕塑是从素描演变而来的,通过给一幅素描以深度,可以把它理解为一座浮雕。而一座浮雕可以被看作一个生动鲜活的表面[32]。而在嘎乌平面化的设计中,我们也可以看到许多藏族唐卡艺术的原型,例如“八瑞相”和“荣耀之脸”的形象,但它们并非只是像浮雕一样的浅突起,而是加入了不同工艺和材质的组合,使形象更为鲜活。此外,我们也能发现藏民在图像二维到三维的转换时进行了抽象化和程序化的艺术加工。无论是来自于佛教图像的曼荼罗和金刚杵的盒子外形,还是由简洁的水滴型绿松石寓指的荷花花苞,都反映出藏民对客观事物造型的凝练。

点、线、面是造型中的最基本要素,嘎乌中的点多由多彩的配色宝石组成,线多由绿松石碎块连接形成或由金属丝构成,而面多由线条平铺形成(图8)。当点孤立存在时,会形成观众注意力的焦点,嘎乌的主要纹饰中多采用鲜艳的宝石作为点以突出表现对象。线具有强调边界的作用,嘎乌中纹饰的边界处特别是盒子的边缘处多利用了线条分隔空间。嘎乌的面往往是由繁复的线条或铺满的纹饰组成,这种以复杂手工艺作为“底色”的造型给人奢华精致、神圣高贵的感觉。嘎乌上的纹饰灵活运用了硬朗的直线和圆润的曲线,二者刚柔相济,相映生辉,构成丰富多彩的花纹,从而赋予器物动静相宜的形式美感。同时,纹样感染力和表现力很强,使观众能够很快找到首饰的视觉焦点,极具艺术张力。

图8 嘎乌上点、线、面的视觉效果Fig.8 The visual effect of point, line and plane on Ga’u

3 近现代嘎乌的材质及色彩艺术

3.1 常用材质

3.1.1 绿松石

苯教和佛教都认为人的灵魂不灭,游离存在的灵魂即可成鬼也可成神,但是灵魂必须有附着的载体——山、石、树等物都可。当人们想寻求祖先的庇佑时,便会寻找这些特殊的物品进行崇拜,绿松石正是藏民眼中的寄魂物之一。蓝绿色的绿松石与天空的颜色相近,逝者寄魂于此,魂归天国,这是一种灵魂最高等级的归属。藏民对于绿松石的崇拜来源于对天地自然最原始的崇拜,《格萨尔王传》中曾记载在万物形成之前除了天之外再无他物,从天中诞生了地,绵羊扒地,由此在曼答拉之上产生了绿松石[33]。这种原始的崇拜可能与藏民的生活环境有关,喜马拉雅地区地处高原,自然环境恶劣,只有在夏季时水草丰茂,万物复苏,人们和牲畜的生存环境较好。因此,藏民对于蓝绿色有天然的偏好,对于绿松石的喜爱自古有之,在甘肃齐家坪遗址和磨沟遗址就曾出土大量新石器时期绿松石饰品[34]。

在藏区,绿松石不仅具有护身祝福、驱散疾病[35]的功能,它也是一种身份地位的象征。早在吐蕃时期,绿松石就被视为比黄金还高贵的饰品。嘎乌中多用颜色浓郁,偏蓝绿色,质地较好的绿松石,多经过简单的打磨成为小块后镶嵌拼接(图9)。

3.1.2 其他宝石

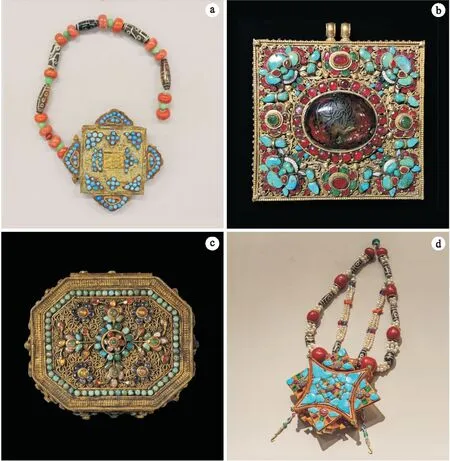

嘎乌的装饰中还常常用到红色的宝石,如红珊瑚、红宝石、南红玛瑙、红色玻璃、石榴石,以及蓝色的宝石,包括蓝宝石和青金石;绿色的宝石,包括绿玻璃、祖母绿和碧玺。这些宝石不仅珍稀名贵,颜色浓郁,而且部分具有一定的宗教内涵。例如红珊瑚在佛教中被誉为佛祖的化身,能够开启信徒的智慧,加深修行。而代表着幸福吉祥的佛教七宝就包括了玛瑙和玻璃(琉璃),《佛本行经》合七宝为金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、颇黎(水精)[38]。各色宝石常作为绿松石的点缀和搭配,能够突出绿松石亮丽的色彩,并且使得画面更加活泼(图10)。

图9 绿松石嘎乌:a,b.椭圆银鎏金嵌绿松石嘎乌[25, 31]; c.圆形金嵌绿松石嘎乌[36];d.曼荼罗型银嵌绿松石嘎乌[37]Fig.9 Ga’u with turquoise inlays: a, b.Oval-shaped sliver-gilt Ga’u with turquoise inlays [25] [31]; c.Round Ga’u made of gold with turquoise inlays[36]; d.Mandala-shaped Ga’u made of silver with turquoise inlays[37]

图10 含其他宝石嘎乌:a.曼荼罗型金嵌绿松石嘎乌[25];b.方形铜鎏金嵌多宝嘎乌[39];c.八边形银鎏金嵌多宝嘎乌[30];d.曼荼罗型银嵌多宝嘎乌[40]Fig.10 Ga’u with various gem inlays: a.Mandala-shaped Ga’u made of gold with turquoise inlays [25]; b.Square copper-gilt Ga’u with several kinds of gemstone inlays[39]; c.Octagonal silver-gilt Ga’u with several kinds of gemstone inlays[30]; d.Mandala-shaped silver Ga’u with several kinds of gemstone inlays[40]

3.1.3 贵金属材料

嘎乌中常见的金属材料包括金、银、铜和铁,其中装饰型嘎乌中多用金和银(图11)。纵观不同种类的嘎乌,金制嘎乌上镶嵌的绿松石数量多,质量好且工艺繁复精致,多为地位财力较高的贵族使用(图11a)。这不仅与金作为古代最珍贵的贵金属有关,也与藏人对金的看重有关。在吐蕃王朝时,告身制度中最高一级的身份象征就是金嵌绿松石的肩章,这种组合在藏区意味着至高无上的权利地位和财富。在藏传佛教中,金是佛教七宝中的第一宝,象征佛祖誓度众生的佛义永不改变,预示着内心光明。此外,据《西藏王臣记》记载:“王携王妃,同至湖畔,以金戒指投掷空中,并祷祝言: 随戒指落于何处,则于其处建寺奠基[30]”,金也可以预示和象征着永恒的誓约和情谊。

相比于金的华贵和稀缺,银制嘎乌则更加平民化(图11b-图11d)。藏饰中用银多为藏银,即在纯银中加入白铜混合而成。这种合金的化学性质较为稳定,同时硬度较高,不易变形,易于加工。藏银的颜色较暗,与带有异域风情的纹饰搭配给人以古朴原始的感受。藏民认为银是避邪之物,象征着贞洁,很多藏族未婚女子常佩戴银手镯。藏传佛教中银代表着度母普照众生的光芒,刚出生的小孩带藏银项圈或手镯,为祈求平安健康[31]。

藏区首饰的金工工艺与尼泊尔、印度、不丹等地的工艺有许多共通之处,特别是浮雕、镀金、铸造等手法相似。但是在西藏,各色金属被赋予了藏传佛教的教义内涵,并且工匠灵活运用不同的工艺的组合,使之搭配合适的表现纹饰,令构图更为立体有趣,形成了独特的藏饰装饰风格。

图11 贵金属嘎乌:a.曼荼罗型金嵌绿松石嘎乌[41];b.银及银鎏金佛龛型嘎乌[30];c.银及银鎏金椭圆嘎乌[30];d.方形银嵌绿松石嘎乌[30]Fig.11 Ga’u made of precious metal: a.Mandala-shaped Ga’u made of gold with turquoise inlays[41]; b.Shrine-shaped Ga’u made of silver with silver-gilt decoration[30]; c.Oval-shaped Ga’u made of silver with silver-gilt decoration[30]; d.Square Ga’u made of silver with turquoise inlays[30]

3.2 色彩艺术

嘎乌上色彩的搭配和运用带有非常鲜明的民族特色,也反映出藏民对于色彩美的成熟认知。通过对两件装饰型嘎乌进行主要颜色分析(图12)可以发现,藏民偏好饱和度高、明度高的宝石;在色彩的搭配上多用冷暖色调的碰撞搭配,包括黄色、蓝色、绿色、红色等。对比强烈的互补色,使得饰品具有很强的视觉冲击力,表现出一种热烈张扬的艺术气息。设计中,若用对比色作为主要的色彩,则会使色彩简洁的饰物成为亮点。在嘎乌中,对比强烈且纯粹的红色、蓝色、绿色配石的运用,使得颜色饱和度较低的绿松石得以凸显出来。每一种艺术都具有一定的特征,它是由本体物质和工艺技术结合创造出的特定艺术对象,而这些对象后续也可以被人们的心理因素进一步加工处理[42]。颜色的搭配本是视觉上的感受,但是藏民偏好的红色、蓝色、绿色、黄色等明艳浓烈的色彩搭配,成为了我们心中对高原民族的艺术特点最直接的印象;而高原民族展现出的热情奔放、洒脱不羁的性格特点进一步与这些颜色的组合联系在一起,使得这些配色拥有了特定的情感折射。

图12 嘎乌的色彩搭配Fig.12 The colour combination of Ga’u

4 结语

嘎乌虽然在历史的长河中被社会不断赋予了新的功能,但是藏民对物质的材质、工艺、色彩之美的感知和领悟赋予了它独特的艺术价值。由于藏区的特殊自然环境和社会环境,我们无法在嘎乌的“神圣和世俗”之间划分出一条明确的界限,在漫长的历史演化中,嘎乌逐渐实现了藏民情感信仰和审美追求的统一。

嘎乌是一种既具有具象美学特征又蕴含了藏族宗教信仰文化的饰品,表达了藏族的世界观、价值观和审美观。它从宗教上经历了苯教—佛教的更替,并随着西藏政教合一制度的加强,越来越多地融入了政治色彩,沉淀了不同时期宗教政治的思想因子。

在对嘎乌的造型艺术和色彩美学分析中,我们能够感受到藏区艺术别具一格的审美特征和深厚底蕴的传统文化内涵。藏民的审美意识源于生活而高于生活,它源于藏区特殊的自然和社会环境,并经过人们对艺术的加工和凝练逐步形成。通过嘎乌,我们可以看到历经千百年发展的藏饰表现出强大的包容性,这不仅体现在多种文化纹饰的融合,也体现在立体与平面相统一,抽象与形象相统一,内容与形式相统一,方形与圆形相统一等。藏饰中展示出的造型艺术、色彩美学和人文内涵值得我们进一步地挖掘学习。