基于DEA的地方高等院校科技创新效率研究

蒋兰陵

扬州大学商学院 江苏扬州 225127

一、研究背景

创新这两个字从《辞海》可以得到解释:首先“创”是“创始,首创”的意思;“新”指的是“初次出现”。创新连起来不外乎有这么两层意思:一是抛去旧的,创造新的;二是在现有的基础上改进更新。创新一词的运用最早出现在经济学领域。美籍奥地利经济学家熊彼特在其代表作《经济发展理论》中提出了“创新理论”,这是经济发展理论的核心。他所界定的创新就是建立一种新的生产函数。而具有权威性的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中“创新”被定义为新产品、工艺、方法或制度引用到经济中的第一次尝试。

科技创新作为原创性的科学研究与技术创新的总称,其一般包含三种类型:知识创新、技术创新和管理创新。高等院校是科技创新不可或缺的基地,是原创性科学研究的摇篮,它可以将知识创新与技术创新两个螺旋结构有效地结合在一起,既能体现国家的创新能力,又能增加自身的学术研究竞争能力。2020年,高等院校R&D人员127.39万人,相较于2009年(这一指标从2010年的《中国科技统计年鉴》开始统一,因此数据从2009年开始)的50.93万人增加了150.13%;从研究与发展人员全时当量来看,2009年是27.52万人年,2020年已经增加至61.48万人年;而R&D经费支出的增速是最大的,2009年高等院校经费内部支出仅仅468.17亿元,2020年已经达到1882.48亿元,增长了3倍之多;2009年时高等院校R&D课题一共47.67万项,2020年课题数量已经达到128.86万项。以上四个指标是从科技创新的投入视角来考量的,但是从产出角度来看,比如,专利所有权转让数量占比这一指标在2009年是2.49%,到2020年确有增加,但也仅有4.49%,比重的增长十分有限;2009年高等院校的重大科技成果占全国总数的比重是21.97%,2020年却下降至15.40%(数据来源:2010年和2021年的《中国科技统计年鉴》并经计算得出)。由此可以看出,科技创新的投入与产出的变化方向并不一致,为了进一步激发科技创新活力、释放更大的潜能,研究其真正的效率就具有较大的现实意义。

二、研究方法与数据选取

高等院校的科技创新属于多投入与多产出的系统,因此DEA(由著名运筹学家A.Charnes&W.W.Cooper提出)的研究方法比较适合。

DEA研究方法所采用的原理是运用所需要决策的单元的多项投入和多项产出的项目数据,运用坐标空间从而求出最大的产出或最小的投入,以此来判断各决策单元的效率如何。从具体操作过程来看,DEA运算基本上常用的方法有两个:一个是CCR模型,另一个是BCC模型。CCR模型考虑的是规模报酬不变,BCC模型是规模报酬可变。本文所研究的地方高等院校的科技创新效率首先涉及的是多投入与多产出的框架结构,其次由于全国各地的异质性因素的影响,规模报酬显然不仅不可能是不变的,而且是动态变化的。由此,本文选择BCC模型作为研究的基础模型,研究出来的创新效率进一步分为(综合)技术效率、纯技术效率和规模效率。技术效率是决策单元(DMU)在最优规模时的投入因素的生产效率;纯技术效率是受管理水平等因素影响的生产效率;规模效率是受企业现有规模因素影响的生产效率。三者之间的关系可以由公式表明:

综合技术效率=纯技术效率×规模效率

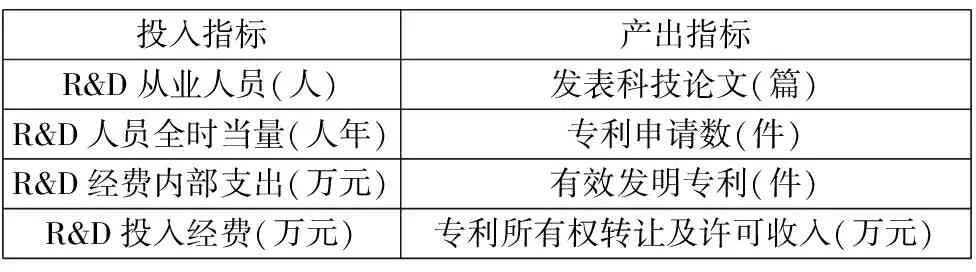

纵观历年的《中国科技统计年鉴》,相关指标并不具备延续性和统一性。考虑到指标的可选取性,经过筛选,本文的投入与产出指标选取如表1所示。

表1 BCC模型的指标选取

三、地方高等院校科技创新效率的实证分析

以指标开始统一的2009年作为初始年,选取27(因产出指标值的常年缺失,数据选取剔除了内蒙古自治区、西藏自治区、青海省、宁夏回族自治区这四个省份)个地方高等院校作为研究对象,应用DEAP2.1软件对2009—2020年的所有投入产出数据进行测算。

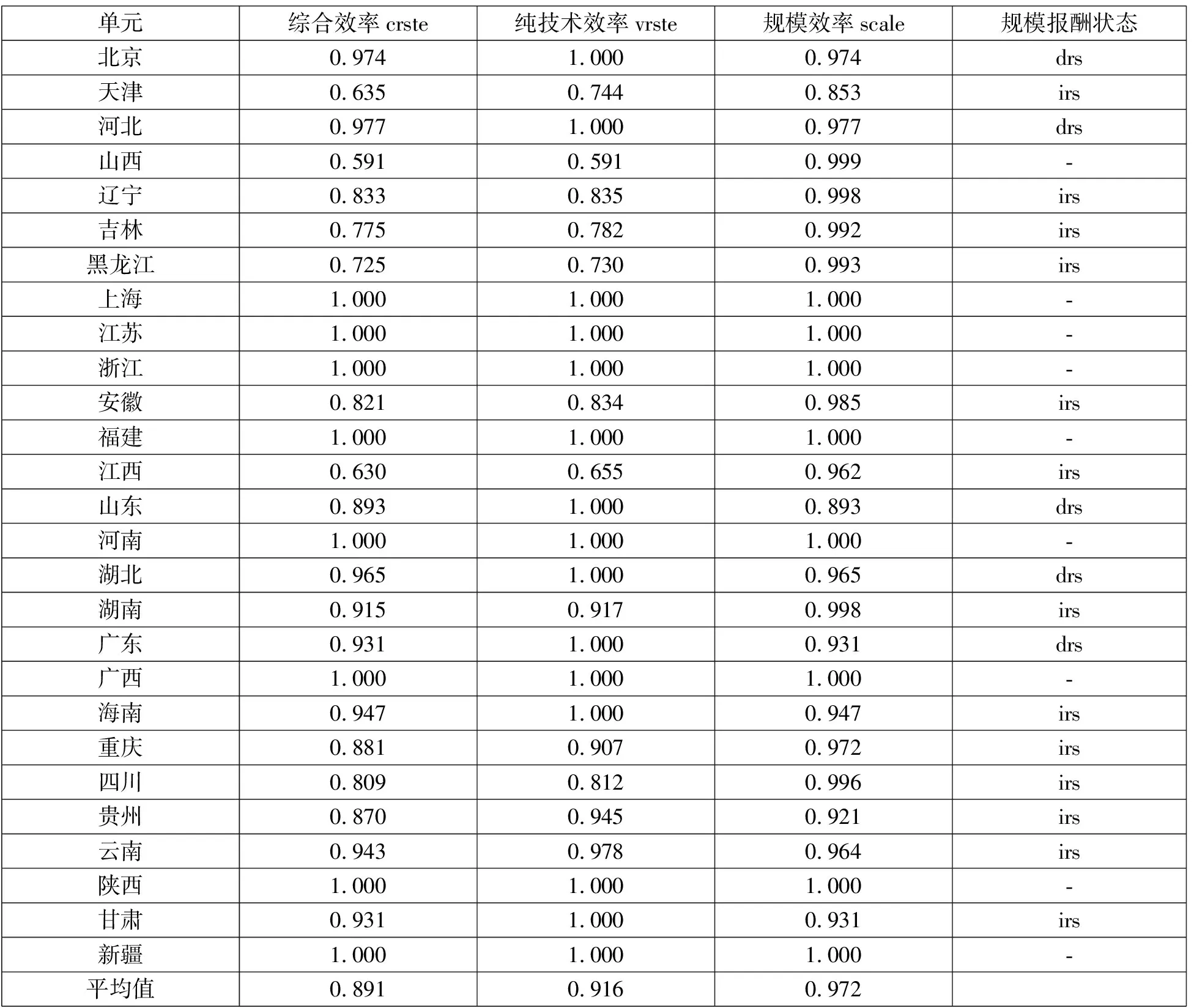

(一)2009年地方高等院校的科技创新效率的测算结果

(1)从表2的测算结果可以清晰地看出,2009年上海市、江苏省、浙江省、福建省、河南省、广西壮族自治区、陕西省和新疆维吾尔自治区这八个地方的高等院校的综合技术效率都是等于1的,说明这八个地区的高校科技创新达到了DEA有效,投入与产出达到了最优的状态。而且更进一步的是,这八个地区的纯技术效率和规模效率也均等于1,当然规模报酬都是不变的。这些既表明这些地区的高校具备较高的管理水准、科技资源的配置效率较高,又说明现有的规模已经能够让所有的科技投入各种要素得到充分的运用,实现了产出的最大化。在这八个地区中,陕西省的四个投入指标排在了全国第八位,远远超过浙江省(第12位)和上海市(第14位);新疆维吾尔自治区的四个投入指标排名超过了海南省、宁夏回族自治区、青海省和西藏自治区。再从产出指标的角度来观察初始采集数据值,陕西省排在全国第九名,这也就可以解释其DEA测算的结果了;而新疆维吾尔自治区的排名上升一位,又赶超了内蒙古自治区,它的投入与产出虽然绝对值无法和江苏、浙江相比,但是自身整体的效率已经达到了最优值。

(2)除了8个地区以外,其余各地的综合技术效率均小于1,而且山西省的crste值最低,仅达到了0.591,同时纯技术效率和规模效率在山西省也是小于1的,像山西省这样的情况一共有12个地区,这些地方的高等院校总体上科技创新的效率是比较低的,既是受地方管理水平的限制,也受规模发展的阻碍,这也是投入与产出的松弛变量的结果不为0的原因。但是这12个地区的规模报酬却都是irs(规模报酬递增),这在某种程度上也说明科技产出的增加速度超过了科技投入的增长速度,发展趋势还是比较好的。

(3)北京市、河北省、山东省、广东省以及海南省这五个地区的纯技术效率值达到了1,其余的均小于1。这样的结果表明在目前现有的技术层面及水平上,地方高等院校的科技投入资源的具体使用是有效率的(北京市2009年的四项产出指标全国排名第一),但因为现有规模与最优规模存在差距,从而导致综合技术效率小于1。

表2 2009年27个地方高等院校科技创新效率值与分解

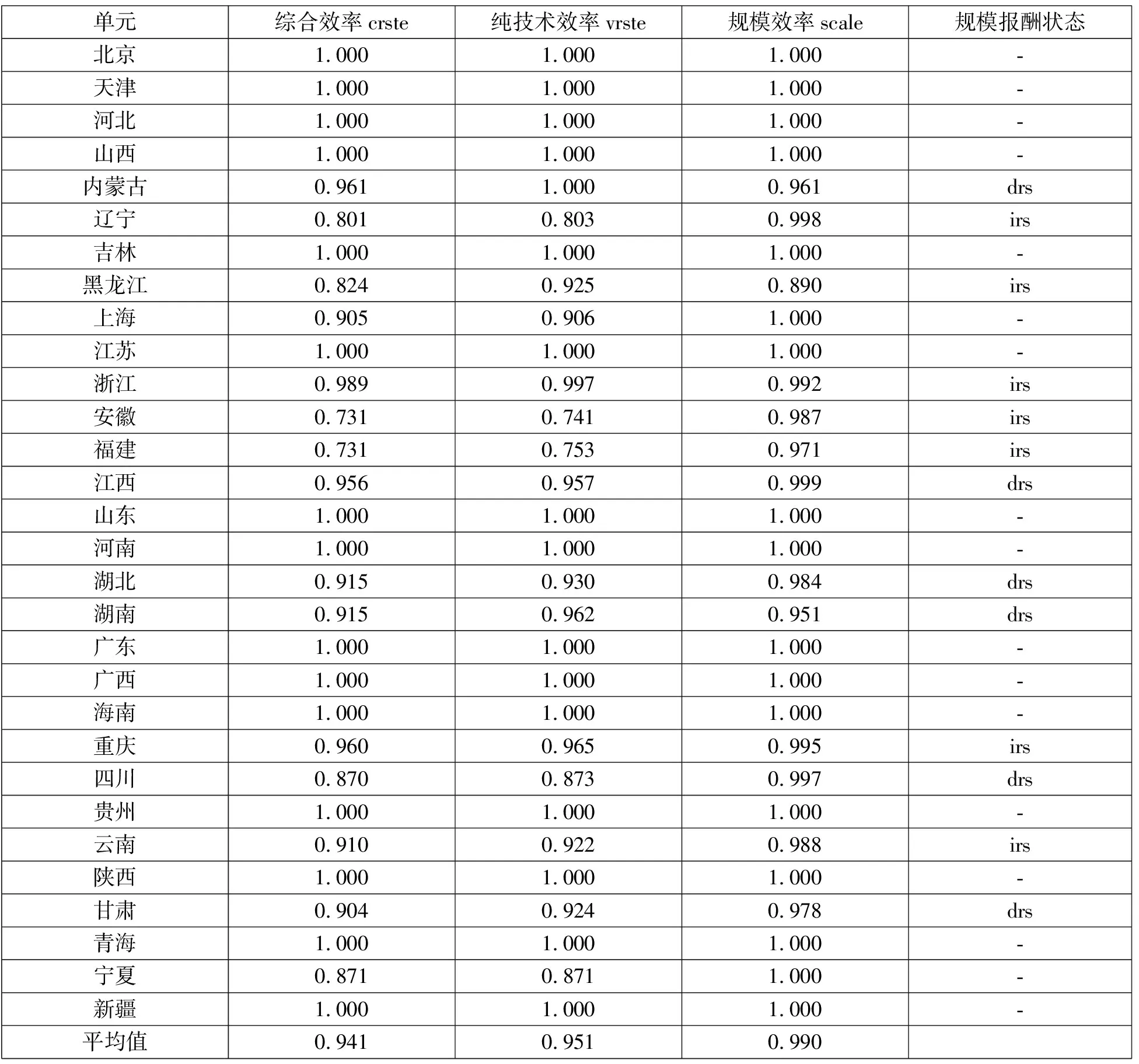

(二)2020年地方高等院校的科技创新效率的测算结果

(1)DEA完全有效的地方增加了10个,超过了2009年的总数。新增的包括北京市、天津市、河北省、山西省、吉林省、山东省、广东省、海南省、贵州省和青海省,投入与产出实现最优效率、最优规模的地区越来越多。不过,也包括上海市、浙江省和福建省在内的三个地区从原先的队列中退出。上海市的规模效率已经达到1,规模报酬状态处于不变,但是受纯技术效率的影响,综合技术效率的结果小于1,再从松弛变量上来检验,松弛产出变量中唯有第三个指标(有效发明专利)为0,松弛投入变量中也只有一、三两个指标(研发从业人员、研发经费内部支出)为0,可见投入资源的使用效率没有达到极致。最后回到数据采集值来进一步观察,四个投入指标的上海市排名分别是第五名、第二名、第四名和第四名,而上海市在四个产出指标的全国排名分别是第四名、第八名、第四名和第五名,总体上产出排名是落后于投入排名的。

(2)技术效率的所有分解指标均小于1的地区数量还是12个,原先数值最低的山西省在2020年已经挤入了最强序列,现在最低的是安徽省和福建省,均是0.731,当然这个数值也已经比2009年要高出许多。在这些地区中,江西省、湖北省、湖南省、四川省以及甘肃省的规模报酬状态是递减的,这些指标的表象说明了科技投入与产出还没有实现最优效率,在管理以及规模上均出现了不同程度的低效率现象。与2009年的运算结果进行对比后,发现天津市、山西省(原来最低值)、吉林省和贵州省已经上升到DEA有效序列,浙江省与湖北省是新增加的,2009年两省的所有投入、产出的松弛变量值均为0,到了2020年浙江省出现了单一要素冗余,湖北省则是两要素冗余。除此之外,江西省、湖南省与甘肃省的规模报酬状态从2009年的递增改变为递减,所有要素的生产规模未能实现最优的配置。

表3 2020年27个地方高等院校科技创新效率值与分解

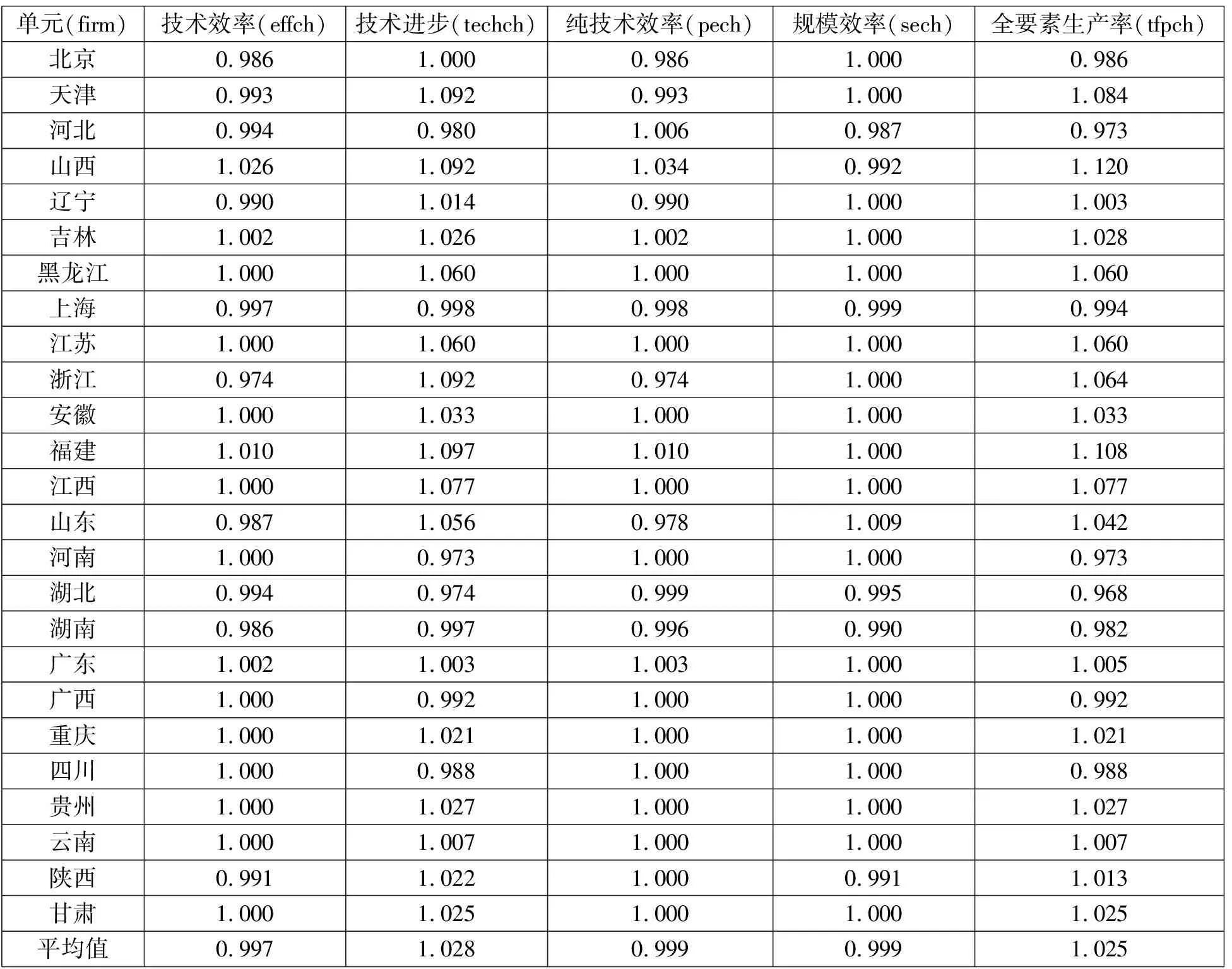

(三)2009—2020年地方高等院校的Malmquist指数运算结果

经过对2010—2021年《中国科技统计年鉴》相关数据的整理发现,在“有效发明专利”和“专利所有权转让及许可收入”这两个指标中,个别边远省份有不少年份的值为0,因此在运算前剔除了内蒙古自治区、海南省、西藏自治区、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区这六个地区,DMU的选取一共有25个,再次运用DEAP软件进行Malmquist指数运算,结果如表4所示。

(1)所有效率指标值均大于1的一共有11个地区(吉林省、黑龙江省、江苏省、安徽省、福建省、江西省、广东省、重庆市、贵州省、云南省和甘肃省),占所有DMU的44%。这10个区域的地方高等院校在五个效率分指标中的历年均值是呈正增长的变化趋势,也就是说这些地方高校的科技创新得到了技术进步、管理水平提升、规模适宜等的综合作用,多管齐下,带来的全要素生产率也有了一定的增长。

(2)山西省除了规模效率小于1外,其余的指标值均大于1,并且山西省除了在技术进步这个指标中低于福建省之外,其他三个指标的增长率均排在全国第一位,全要素生产率的增长高达120%。纵观山西省近些年来的科技创新成果,2017年立法从制度上为科技创新保驾护航;2020年12月山西省与北京大学合作共同建设科技创新基地,从省级的高度提升了合作共赢的形式;山西大学作为领头羊在物理、哲学学科的科技创新成果方面在全国遥遥领先,科技创新的成果转化也形式多样。如果山西省更多高校的科技创新发展能够齐头并进,规模效率的作用就能在不久更好地体现出来。

表4 2009—2020年25个地方高等院校Malmquist指数运算平均值Malmquist index summary of firm means

(3)有两个指标值小于1的地区共有8个,其中天津、浙江、辽宁和山东都是技术效率和纯技术效率的增长率为负数,问题主要归结于地方高校的重视程度、管理水平没有跟上,无论是科技创新所需的资金、从各方大力引进、培养的人才,还是各级科研基地的设立、专利的发明数量等,在这些以接近两位数大幅增长的同时,制度保障、管理水平、各级协调一致等就显得尤为关键。广西壮族自治区、河南省与四川省的负增长原因主要集中在科技进步方面;陕西省主要是受规模效率的影响较大,对技术效率产生了较强的负面作用。

(4)上海市、湖北省与湖南省这三个地区所有计算指标的值均小于1,均出现了不同程度的负增长。其中湖北省的技术进步与全要素生产率的下降程度是所有25个地区中最多的。观察运算的历年结果可以发现,上海市有指标出现小于1的情况始于2019年,先前的各项指标尤其是综合技术效率的值在全国都是名列前茅,无论是投入还是产出,均排在第四位、第五位。2020年R&D人员全时当量已经跃居全国第二,仅次于北京;专利申请数量下降到全国第八名,其余支出指标也略有下降。同时,陈宾(2019)提到的科技体制机制问题(如评价机制、行政部门的低效率等)也造成了上海市综合效率下降的原因,这些因素在地方高校快速发展的初期不会有太大的影响,只有进入成熟稳定的发展期,想要再次突破时才会暴露得比较明显。

四、结论与建议

通过对31个省、自治区、直辖市2009—2020年地方高等院校科技创新若干指标的统计与整理,可以直观地看出各个地方科技创新的投入和产出都发生了日新月异的变化,经济较发达地区全面“开花”,自主、合作、协作等齐头并进;偏远地区、经济欠发达地区从星星之火到重点辐射,从无到有,时间的长河记载着这些地方的变迁,留下了脱胎换骨的印迹。从2009年和2020年两个时间点的运算结果以及Malmquist指数的信息可以得到以下几点启示:

(1)诸如上海、北京、广东等原先高校科技创新第一梯队的地区,需要解决纯技术效率的影响因素,也就是像科研评价机制落后、技术创新工作分散且单一等管理问题,高校的科技体制改革的创新迫在眉睫,科研人员研究需要的行政流程要尽可能一站式,从根本上改变行政人员对待科研人员的服务意识;科研不是一蹴而就的,需要时间的累积,每年的量化考核改变了研究的初衷、研究必经的过程等,这在一定时期后势必会对科技创新起到负面作用。

(2)存在一两个创新效率问题的地区可以从创新的规模、范畴入手,科技创新的高校辐射面可以在未来更广些,不要一味地增加投入,要拓宽创新的学科领域,尽可能地多交叉,多合作,改变产出与投入不完全匹配的现状,实现最优规模化发展。

(3)高校科技创新不能孤立地发展,要与高校其他部门、其他发展目标相互融合,比如“双创”、学科建设等。将高校各个部门职能打通,减轻科技创新过程中的较为烦琐的运作负担,对整个运转系统的治理可以彻底释放研发人员的能量,心无杂念地全身心地投入基础研究。