从失真到失活:博物馆文创设计的萌化之路

——以故宫博物院文创为例

王一韩 宋宛儿

(南京艺术学院设计学院,江苏南京 210000)

2012年到2018年是故宫文创产品的爆发期,如果要追寻一个出圈的节点,从故宫博物院文创旗舰店的数据分析应该得益于2014年“朝珠耳机”的上线。随后,奉旨出差行李牌,帝后书签,故宫猫……故宫博物院似乎找到了“财富密码”,一骑绝尘,频频出圈。在对故宫文创产品的各种评价中,“萌”这个字眼屡见不鲜,呆萌、软萌、反差萌,各种形式的“可可爱爱”营造出了一番文博界的“微服私访”,十分接地气。当然,如今“故宫文创”已然成了一个品牌,而北京故宫博物院本身,也早已不能单纯以一处事业单位来简单评价。在其布下的宽泛商业版图中,所谓可爱的设计始终操持着消费基本盘,无论是产出数量还是讨论热度都很充足。而作为全国博物馆联盟的排头兵,故宫博物院的发展策略往往能够为同行们提供良好的参考价值,因此以故宫小卖铺为首,各大博物馆的纪念品店中“萌文化”要素凸显,和文艺风分庭抗礼。这种现象似乎可以在2010年上海世博会中找到眉目,通过分析当时各场馆的周边商品的大致类型,会发现一个有趣的事实:年轻的国家更倾向于售卖毛绒玩偶一类的主题周边,以美国馆为代表;而相对历史悠久的国家展出的大多是本国传统工艺品,像印度馆、中国馆都大多如此。很显然,无论是美国世博馆,还是故宫文创,这种涉及萌的产品受众并非仅限儿童,但确实都给人一种“重主观感受,轻客观体悟”的感觉。以科教为主的历史博物馆和可爱的文创两者碰撞是否合理?为什么可爱的文创会在该领域大量涌现并频获关注?这种现象对非遗、文物原真性认知的影响是什么?越来越多的问题驱使着进一步的研究。

一、现象:“萌文化”的文创大观

提道故宫“萌”文创的典型,最容易想到的便是故宫猫系列。猫的形象和性格存在天生的萌点,又有着故宫御用的名片加持,使“故宫猫”成了天然的萌物文创素材。但如果仔细思量“萌文化”的内涵,故宫文创的“萌”含量其实比我们想象中得高出不少。日语中常用“萌え”一词形容少女恋爱的青涩情愫,如日本动画物语系列中人物千石抚子的角色歌《恋爱循环》便在国内得到了广泛传唱。事实上,“萌文化”源自日本RGB(该词即动画、漫画、游戏的总称,实为台湾首创)文化,“萌”在此基础上意义已经逐渐发生泛化,能够代表对任何事物的喜爱之情。因此萌的范畴相较可爱更宽泛,总结下来可以分为三个表现核心:软萌,呆萌和贱萌。顾名思义,软萌就是中国语境下的可爱,故宫猫柔和且富有灵气的形象是其中典型;呆萌并不是指傻,而是更偏向一种反差感,例如日本动画中常见的三无形象(指综合素质高超却不善言辞的形象),故宫文创中可以对照的便是“超人四爷”这一形象,以木讷的面部表情和超强的个人魅力,严肃的身份和诙谐的动作等反差获得关注;贱萌则集中体现为一种附带反叛气质的可爱,在故宫文创中较为少有,但却广泛运用于各种故宫表情包中,成了一种网络语言。事实上,以这三个核心为基础,“萌文化”还延伸出了更为庞大的萌属性世界,但总结其共同点便在于无意识性和敞开性,因此萌的存在必定需要有一个所谓“纯天然”的主体和一个懂得评价的客体存在。根据以上关于“萌文化”的概念和故宫的文创表现的吻合度,可以了解到故宫博物院文创设计的萌化应该是有意为之。但这种亚文化和主流形象的融合如果仅通过简单地共性分析,多少显得有些牵强,或许从设计的组织调研角度切入能够让答案变得更加清晰一些。

二、设计者:“萌系”文创带来的文化崩坏

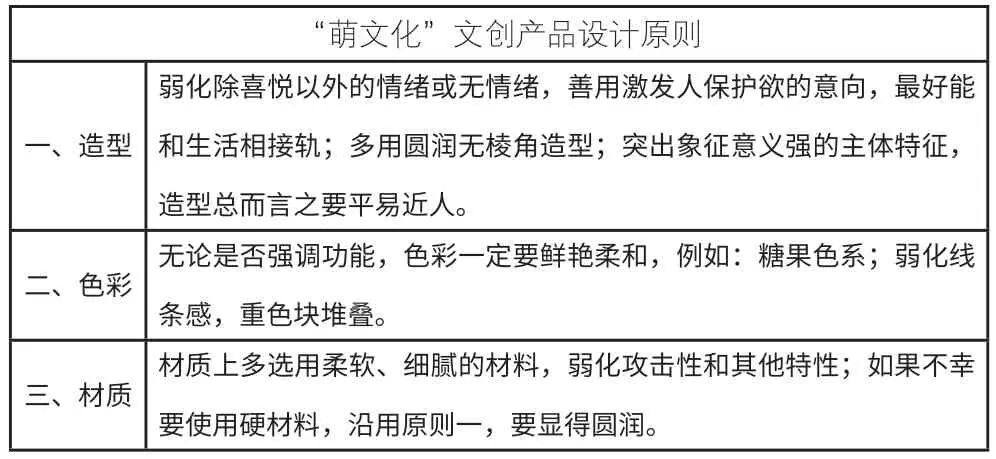

中国的悠久历史带来的深厚底蕴遇上“萌文化”本身较为广泛的文化范畴,让这两者的结合看似是轻而易举且十分恰当的,从实际表现形式而言,“萌文化”其实具有的一套通用的设计原则,无论设计物本身是依赖视觉呈现抑或是实用功能,理论上都能够套用在该设计体系之下,且将“萌”烘托到一个相对突出的位置。以故宫猫系列为例,除了摆件、玩偶、饰品等视觉性为主的文创设计,其中也不乏宫喵渔夫帽、宫喵调料碟等功能性突出的产品。

图1 宫喵渔夫帽(源自故宫博物院文创旗舰店)

图2 宫猫调料碟(源自故宫博物院文创旗舰店)

而正如图片显示的那样,如果抛开明晃晃的故宫LOGO,这样的商品辨识度并不高,我们也很难想象这是设计是经过设计者深思熟虑下的产物,却很容易相信这是被部分受众所喜爱的“萌”物。当然,这种现状不能完全归咎于设计者身上,这种现象一定是多方权衡下的结果。

2020年,综艺《上新了,故宫》第三季播出。无论是对传统帆布鞋的文创挑战,还是还原《赤壁赋》壮阔的神韵基调,都试图证明故宫博物院正致力于为自己打造一个诚意满满的文创设计团队形象,抛开节目营销成分,依旧能够从其中看到一些端倪。不难看出,节目采取“明星+高校设计团队”的方式,希望达到娱乐性和专业性的双赢,但仅通过短时竞争的方式得出的结果,大多也只能停留在形式上的讨论而已。

在回过头来看那些正式加入销售的商品,也同样具有这样的趋势,很难看到有提升使用方式或实际体验的文创存在,究其原因大致可以从两点展开:其一是设计者对于文创原型本身的社会要素和本质的不求甚解,最终导致囫囵吞枣的设计。借用后殖民主义批评针对物质文化提出的“物具有社会生命”的论断,只要存在交换,那么便能发现物的生命历程,即发现物背后所蕴含的包括历史、文化、政治等因素。反过来说,如果忽视了物的这一条件,浅薄地分析以各种文物为代表的文创原型,那么最终就会造成物品原真性的破坏。从这一角度而言,原物的意义将会被架空,价值会被一定程度地扭曲,也丧失了物中的各种记忆的传承。

其二就是设计者受各种因素所限,无法充分发挥创造力,最终让文创变得没有创意。文创设计萌要素的模式化刚好对应了这一点,以下是归纳总结得出的“萌”文创设计公式,基本可以套用到各种相关的文创设计当中。在某种意义上,形成体系的“萌文化”就如同文创设计领域的标准化生产,这不仅会养成设计人才的思维惯性和惰性,即便文化创意的核心生产力就是不断在思维和技术上的创造力革新,也让文创成为16世纪欧洲西方社会的东方地毯——在原真性的判断力低下的无力中引发消费信任危机,这是值得我们警觉的事情,即便这些萌萌哒的文创是如此地受到欢迎。

三、消费者:一场根植于“萌文化”的狂欢

故宫文创从厚重的历史中提炼总结,试图将自己构建成这样浑然天成的萌物,而那个懂它的群体,就是“Z世代”,即1995年至2009年一众迎接各种亚文化(如二次元文化)和新媒体传播(互联网和即时通信)的年轻群体。从上述的研究中,可以很明显地感受到故宫文创设计主导因素让位于消费者的特性。市场当然可以成为检验一个设计是否成功的标准之一,但博物馆文创设计自身在职能上具有一定的特殊性。正如鲍德里亚在《消费社会》中谈道:“市场生活只是物品生活的一个段落”,除了交换(消费和馈赠)外,文创设计还兼备有收藏纪念和文化教育的属性,这两者特殊的职能让博物馆文创产品具有独特的文化价值。尤其是在文化教育上,商品的流通性让这些文创成了博物馆流动的名片和教具,在物品运动的过程中往往会造成关乎知识性、审美性和道德性的教育发散影响,完全可以将文创设计视为博物馆本身或者部分的一个缩影。而此时消费人群对“萌文化”的热爱便成了这一只能发挥作用的阻碍因素,并可能造成文化在地域范围和时间范围的混杂现象,这主要是归结于“萌文化”作为亚文化的一种本身便带有浓烈地向主流文化宣战的意味。

此外,文创设计者对市场的依赖也会让设计处于相对被动的地位,这样千篇一律的产品很难培养受众的设计批评意识,诸如当下文博产业文创设计同质化严重,国内活动IP形象粗制滥造的困境大抵基于此。消费者一味沉溺于“萌”的狂欢之中,会让他们在无奈和无能之间反复徘徊,即便不适应“萌文化”的群体也不得不遭受这种干扰。在《物质文化读本》的序言当中,作者阐述了物质文化在20世纪前的具体指向,在莫斯的《礼物》将物质文化提出新的范畴之前,物质文化被论述为大工业生产下人们对无品牌效应和被迫消费引发的“拜物教”陷阱,最终导致地是消费环节的恶性循环。而如今“萌”文创的满地开花,其实是一种危险的前兆。

四、博物馆:奋不顾身的决策者

博物馆既是文创设计产品交换的场所,也是判断设计的决定者。故宫博物院为了积极转型,在各种途径做了很多尝试,这为其背后的其他历史博物馆都提供了实践经验。早在2012年,故宫便将自己的小卖铺搭建到了线上,打造了“故宫淘宝”网店,后续文创大热便于2016年7月又在天猫推出了“故宫文创”网店,成了博物馆重要的经济来源;故宫还尝试了各种IP形象的塑造,其中最成功莫过于故宫猫形象;故宫博物院的变革意识又体现在诸如《我在故宫修文物》《上新了,故宫》《国家宝藏》等影视节目和精良的线上展览上;除此之外,故宫还善于利用新业态宣传自我,如角楼咖啡的诞生。因此,故宫博物院十分欢迎新形式、新机遇的出现,且呈现多线传播态势,在这种发展洪流之下,“萌文化”或许的确是一个难以规避的要素。以至于在文创商品中赫然注入大量的“萌”元素,却忽略了博物馆文创自身的定位。我们不能否认,可爱的文创在一定程度上为故宫博物院带来了热度和红利,这对文化传播是有利的。但这样的“网红”路线很难保证文创设计的不是扁平化的,故宫的价值绝不止那些随处可见的流浪猫,还有符号化的打工超人雍正,这座集景区、文物保护单位、国家一级博物馆为一身的宫殿群,是因为其丰富的馆藏量和宏伟的历史建筑才拥有如今的地位,而当下那些直击萌点萌的故宫文创似乎正急切地向大众诉说一部局限且单薄的中国史,而且还是寄生于外来亚文化之中,这未免有些过于急躁了。

结论

物质文化讨论商品发展的两种相斥的趋势,其实就如同双刃剑一般,博物馆文创究竟会变成物化人性的工具,还是社会价值的承载者?“萌文化”的注入绝不是一个简单的问题。但至少自工业革命以来的设计运动不断地告诉我们一个事实,那就是一味顺应消费却不理解人性的设计,终究只是昙花一现,而这与博物馆的职能稍加对照,显得有些讽刺。但无论如何,倘若当下的博物馆文创暂时还无法完全脱离“以萌为美”的现状,那么认准文创中何为文化要素的主体才是重中之重。在20世纪,一曲《梁祝》震惊中外,何占豪和陈钢创作的这首小提琴协奏曲之所以能够取得如此高的成绩,是因为其初衷便是把这首曲子塑造为“以西洋乐为体,以传统越剧为用”的融合曲式,为保留越剧式的故事陈情,甚至不惜改变奏鸣曲式的固有格式。其实“中与西”“小众与主流”“创意与传承”,谈论的无非是跨越问题,如若文创工作者能够把握好其中的尺度,而不单单是鸠占鹊巢式的皮囊工作,那么我们的博物馆文创设计或许真的能够达到历史叙事和可爱造型互相充盈,彼此耦合。