违法性认识的司法现状与本土化构建

——基于879份刑事判决书的实证分析

焦 旋

(华东政法大学,上海 200042)

法定犯时代下,法规范日益繁多且相互交织,专业化程度之深使得民众知法的难度呈几何倍增长。笔者对879份刑事判决书进行实证分析后发现,违法性认识理论规则构建与司法现实之间存在着巨大的鸿沟。虽然国内学者对违法性认识问题的研究逐渐深入并形成了一套能够逻辑自洽的体系,但没能对司法实践产生根本影响,主要原因在于以往研究尚未在德日语境下的违法性认识和中国传统四要件犯罪论体系下的违法性认识之间形成贯连通道。故而,笔者从违法性认识的司法适用现状出发检视理论与实践、应然与实然之间贯通的障碍和问题,并在此基础上提出一些建设性意见。

一、违法性认识的司法现状

(一)违法性认识的司法现状之检视

在中国裁判文书网上,笔者以“刑事”为案由,以“违法性认识” “违法性认知”“违法性意识”依次为关键词进行案例检索,共搜索到1097份判决书。检索时间跨度为2013年至2022年8月1日。去掉218份重复和无关判决文书,共剩879份有效样本案例。结合这879份判决书进行分析,笔者发现我国司法实践中违法性认识的适用现状具有以下四个特征。

1.涉及违法性认识案件的数量整体上呈逐年递增的趋势,主要集中于2017年以后(如表1)。主要原因在于2016~2017年 “新四大奇案”的发生引起了刑法学界对违法性认识理论的大探讨。学者们从不同的角度为违法性认识的本土化提供了相对完善的方案,进而使得刑事辩护律师以“不知法”“违法性认识错误”等作为辩护理由进行无罪辩护、罪轻辩护成为一种常见的现象。

2.涉及违法性认识的争议案件主要集中于法定犯领域(如表2)。就所涉类罪而言,主要集中于《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪和第六章妨害社会管理秩序罪。就所涉个罪而言,排名前四的分别是非法吸收公共存款罪(159件),组织、领导传销活动罪(79件),走私类犯罪(50件)、非法经营罪(46件)。这表明,在法定犯时代下,刑事前置化的立法倾向使得行政违法和刑事违法之间的界限越来越模糊[1],公民在这种专业性极强的法定犯领域稍微有不慎就可能触犯刑法。

表1 涉违法性认识案件的逐年数量分布及占比

表2 涉违法性认识的案件类型数量及占比

3.法官对行为人违法性认识的辩护理由往往不予回应,即便予以回应大多数情况下也是消极回应,即认为违法性认识既不影响定罪也不影响量刑①,这实际上是对违法性认识不要说的默示肯定。只有在少数案件中将其作为量刑情节②,在极少数的判决中将其作为出罪条件③。这表明,目前司法实务中仍旧坚守着“不知法不免责”原则,违法性认识的必要性尚未被司法实践普遍认可。

表3 法院对违法性认识的态度

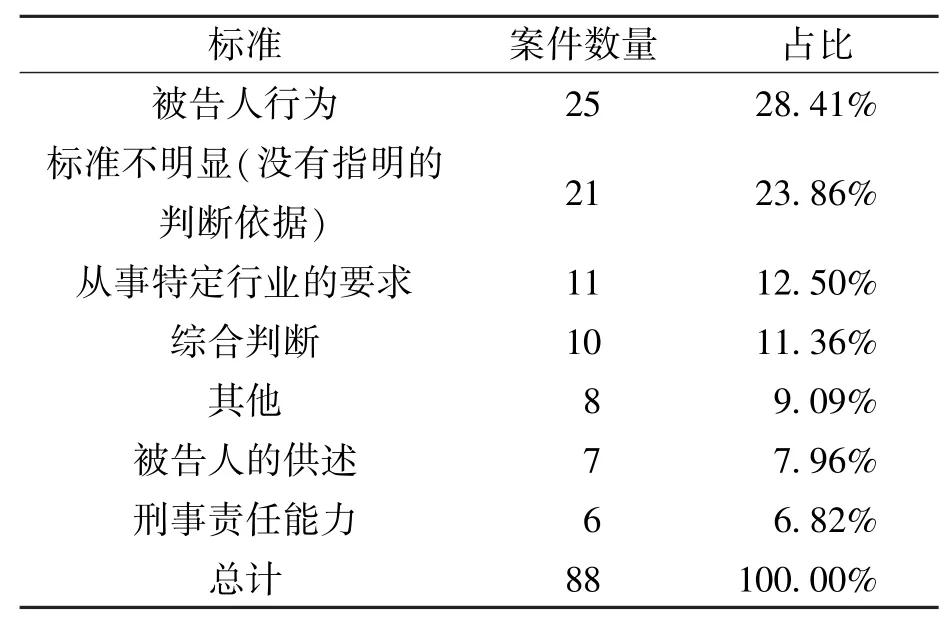

4.从肯定违法性认识影响定罪量刑的88份判决书来看,法院在认定违法性认识错误的过程中定性错误和判断标准不严谨的缺陷显而易见。具体表现为两个方面:一是构成要件事实认识错误与违法性认识错误界限不清。如法官往往将对规范性构成要件认识错误按照违法性认识错误来处理,将本应阻却犯罪的案件仅作从轻、减轻量刑处理④。二是判断标准的不严谨性与推定性问题显著。如表4,法官往往通过对如下因素的判断来直接推定行为人是否具有违法性认识。其中的“综合判断”包括行为人的年龄、刑事责任能力、学历、职业、实施行为的时间、方式以及行为实施后获得报酬的高低、一般大众的认知水平等因素⑤。这种综合判断看似很全面,但这正是司法机关在没有普适的违法性认识判断规则的状态下采取的“一揽子”做法。这表明司法实务中对违法性认识的判断并未形成统一的做法。究竟违法性认识是定罪因素还是量刑因素?在具体案件中又该如何展开具体判断?各级各地法院的裁判说理部分均在自说自话,这就使得“类案异判”的现象日益泛化,如此不但会危害刑法适用的统一性、严肃性,而且也会脱离社会公众的期待。

表4 法官审查违法性认识存在与否的标准

(二)违法性认识的司法现状之反思

风险社会下,刑事立法不断入侵行政法领域使得行刑法域的界限日益模糊。大量空白罪状需要对行为具有违法性认识才能实现对构成要件事实的正确认知,规范性构成要件要素也存在同样的需求。通过对上述879份刑事判决书的实证分析可知,法定犯时代的到来使得“不知法不免责”这一刑法铁则面临前所未有的严峻挑战。

在控、辩、审三方组成的法庭审理过程中,笔者认为应当从检察机关、辩护律师、法官这三个角色的维度上来理解违法性认识在我国司法实践中面临的困境。

第一,由于主观要素的证明问题一直以来都是刑事诉讼领域久攻不下的坚固堡垒,加之刑法理论界对违法性认识错误具有免除、减轻罪责的法律效果之宣教,故而检察机关主张在违法性认识问题上存在举证责任倒置,基本不会主动将“行为人具有违法性认识”作为行为人主观层面的构成要素进行积极证明。

第二,无论行为人主观上对构成要件事实还是对该事实的法律评价存在错误认知,辩护人都一律将“不知法”作为无罪抗辩事由,并未将构成要件认识错误以及违法性认识错误区分使用。加之司法实务对违法性认识的体系地位和作用没有形成科学统一的规范认识,更没有在此前提之上对是否具有违法性认识错误以及该认识错误是否可以避免形成统一的判断规则,辩护律师往往不做任何实质性判断就一概将违法性认识错误作为辩护理由。如“邓天木挪用资金案”⑥中将“经过观音菩萨允许”作为违法性认识错误作为辩护理由,实属对违法性认识的滥用。

第三,结合上述879份判决书可知,法官们在面对违法性认识错误这一抗辩事由时而不置可否、固守传统(遵循违法性认识不要说)时而又做法激进(直接以违法性认识错误作为出罪事由)⑦。法官对违法性认识问题摇摆不定并非全然由考虑刑事政策所导致,而是陷入了另一种形式的“安提戈涅之怨”——一份合格判决书不仅要于法有据,也要满足基本道德诉求和天理人伦精神[2]。由此使得司法实践和舆情之间出现误差。例如,法院仅就当事人是否“明知”国家保护动物这一事实进行了审查,并未涉及违法性认识问题的判断。法院将构成要件的事实认识错误和违法性认识错误混淆。

综上所述,目前我国司法实践中违法性认识理论本土化的障碍大致有以下三个。一是将规范性构成要件事实性认识错误和违法性认识错误混为一谈,对行政犯前置法认识错误与刑法规范认识错误不加区分。二是类案异判,对违法性认识的刑法评价意义没有统一的结论。在极少数对违法性认识错误这一抗辩事由进行说理的判决书中,部分案件将其作为定罪时的必要因素,部分案件考虑其对责任的影响。三是违法性认识的司法审查标准不一,随意化现象严重。因此,在法定犯时代到来的现实背景之下,要对违法性认识进行本土化构建,以期从根本上解决违法性认识作为合理责任阻却事由的供给侧不足与司法实践需要这一需求侧之间的根本矛盾,就要分别解决以上三个问题。于是,笔者在第一个问题上采用了从理论导向实践的做法,在纵观大陆法系和英美法系的违法性认识理论的发展趋势之后,得出了违法性认识是犯罪成立的必要条件。并在此基础上结合我国司法实践中的一般做法进一步深入探究违法性认识的内容是“自己的行为不被法规范所允许或违反了法秩序”即可,无需认识到自己行为的刑事违法性。此为进一步进行本体化构建的前提。在第二个问题上,笔者采用由整体推至部分的方法,先确立违法性认识的体系定位:犯罪故意的构成要素。再在此基础上根据第一个问题中对不同认识错误类型的划分来分别探究其刑法评价意义。在第三个问题上,笔者主要采用一般延及特殊的方法在区分基本生活领域和特殊职业领域的基础上对违法性认识可能性的具体审查标准进行构建。

二、理论导向实践:违法性认识的必要性及内容

(一)违法性认识是犯罪成立的必要条件

无论是域外还是国内,只要刑法仍然以责任主义作为其安身立命之根基,违法性认识必要性就是一个无法回避的问题。一方面,随着法定犯时代的到来,自然犯时代的“知法推定”以及前责任主义时代的国家权威主义已经不合时宜。风险社会下对刑法规制角色的呼唤更加强烈,刑法不仅要规制涉及伦理道德领域的自然犯,还要制裁基本与民众一般情感无涉的法定犯。因此无论是法规范的日益繁多还是全球化带来的文化价值多元化,都使得民众知法的难度呈几何倍增长,这势必会出现大量确实因不知法而违法的现象,此时固守“不知法不免责”便是强人所难。另一方面,责任主义与刑罚预防机能之间不是全然对立的,对责任原则的贯彻不仅是实现犯罪预防的内在需要,更是实现人权保障的必然要求。其一,对于刑罚的一般预防功能而言,其不能仅具有“杀鸡儆猴”作用,更要获得社会一般公民发自内心的认同和接受;对于特殊预防功能而言,其不能仅单纯剥夺其再犯能力,更要通过刑罚的实施促使行为人尽快回归社会,以从根本上消除其再犯可能性[3]。这就需要对为什么施加刑罚以及为什么施加某一特定幅度的刑罚进行充分的说理才能获得民众和行为人心悦诚服的接受和尊重。而这恰恰是责任原则的基本内涵:只有当行为人认识到自己行为的法规范禁止性时,我们才能期待他产生抑制实施犯罪行为的心理态度,否则便不具有非难可能性[4]。其二,当行为人发现原本因法制宣传不到位这一应由国家承担的风险责任转嫁到了自己头上时,法秩序在他们眼中就会沦为一个不近人情、纯粹倚仗国家强制力保障施行的暴政。此时,行为人便成为国家惩罚犯罪、维护社会秩序的手段。这显然与人权保障的基本观念背道而驰,难以经受合宪性解释的考验。

综上所述,“不教而杀,谓之虐”⑧。只有承认“违法性认识是犯罪成立的必要条件”才能兼顾一般预防的刑事政策与作为人权保障最后防线的责任主义之间的关系,才能发挥刑法规范的指引功能和宣教作用,让民众由衷地认可、接受和尊重刑法规范,自觉树立起对法规范的忠诚态度。

(二)违法性认识的内容及司法认定

大陆法系国家刑法理论中对违法性认识内容的讨论主要存在以下三种观点。一是违反整体法规范或法秩序说,此为狭义的违法性认识。该说认为违法性认识要求行为人认识到自己的行为不被法律所允许或是违反了法秩序,但是这里的“法律”不局限于刑法。认识到自己行为违反了民法、行政法等也属于违法性认识的内容。二是可罚的违法性意识说,此为最狭义的违法性认识说,即只有包含了具体刑事可罚性的认识才是违法性认识的内容。三是违反前法律规范意识说,这是广义的违法性认识说,即只要行为人认识到自己行为违反了作为前法律规范的伦理道德,就应当认定其具有违法性认识。

笔者认为,对违法性认识的具体界定反映了不知法的风险分配问题,也即“公益”和“私权”二者如何平衡问题。采用第三种学说会使得存在违法性认识的可能性范围较大,很大程度上由行为人来承担不知法的不利后果。而第二种学说则又会使得违法性认识的范围过窄。因此,行为人只有认识到自己行为违反民法、行政法等法律规范时才能认定其具有违法性认识。如表5,整体法规范违反说在我国司法实践中也获得了大多数法官的支持,具有一定的实践理性。超过78%的案例中,法官在认定行为人是否具有违法性认识时,不以其是否明知行为构成犯罪(具有刑事违法性)为必要条件,而是着重审查其是否具有行政法或其他部门法意义上的不法认识。总之,违法性认识不以刑法规定的不法认识为限。行为人违反刑法或者其他部门法在法律价值违反性上并不存在质的差别,而仅有量的差异。无论如何行为人都认识到了行为的实质不法,至于其行为最终将会引起行政处罚还是刑罚,属于对结果的判断,不影响行为人的不法意识[5]。

表5 法官认定违法性认识存在之依据

然而,根据通说以及以往的司法裁判结果来看,违法性认识不仅涉及违反民法、行政法等法规范的认识,也包括对违反刑法的认识。譬如,对行政犯前置法认识错误,体现在刑法上既是对空白构成要件刑法上的认识错误,也是行政法上的法律认识错误。那么,在具体认定时,应当以构成要件事实上的认识错误来处理还是以违法性认识错误来处理呢?笔者将结合具体案例来区分二者。

1.规范性构成要件认识错误与违法性认识错误之区分

在“河南大学生掏鸟案”中,对于闫某某等人提出的“不明知猎捕的鹰隼为国家二级保护动物”这一上诉理由,二审法院却认为,闫某某等人在公安阶段的供述表明其主观上存在对事实的明知,且该供述能够与闫某某本人在百度贴吧上发布的关于鹰隼买卖的价格、交易地点等信息相互印证,故足以认定闫某某知道或者应当知道鹰隼属于国家重点保护的珍贵、濒危野生动物之列⑨。由此可见,本案的关键问题之一为“当事人是否明知其猎捕的动物属于国家保护的珍贵、濒危动物”。在非法猎捕、收购珍贵、濒危野生动物罪中,所谓的珍贵、濒危野生动物,并非常人通过一般生活经验就可以判别的,而是根据国家发布的相关动物保护名录来确定的。那么对“鹰隼属于珍贵、濒危野生动物”这一行为对象的明知究竟属于规范性构成要件要素认识还是属于违法性认识呢?这实际上涉及规范性构成要件要素认识错误和违法性认识错误之界限如何划分的问题。

笔者认为,区分违法性认识错误和规范性构成要件要素认识错误的关键在于,刑法是否将某一法规范性要素设置为不法行为的要素。因为,对于不法行为而言,法规范性要素并不具有普遍意义。只有当刑法明文将某种法规范性要素设置为不法行为要素时,该不法行为的构成要件才包含法规范性要素。相应的,也只有这种包含法规范性要素的故意不法,才以行为人对法规范性要素的认识作为故意成立的条件。由此一来,犯罪故意的内容应当以全部客观的要素为足,而无需区分是事实性要素还是规范性要素。行为人一旦对规范性构成要件要素发生了认识错误便会产生和构成要件事实认识错误一样的法律后果,阻却犯罪故意进而无罪。而违法性认识则是行为人对自己行为违法的一种抽象评价,其核心要素是行为整体同法律之间的抽象关系,故违法性认识错误仅仅是行为人没有认识到自己行为背离法律的要求,而不必涉及违反法律的具体规范内容。对构成要件中法规范性要素的认识错误,其未认识到的是由相关法律所赋予的且被刑法设置为构成要件要素的规范性意义内容[6]。以“掏鸟案”为例,闫某某的聊天记录以及在公安机关的供述完全能够证明其对“鹰隼是国家珍贵、濒危野生动物”的这一规范性意义的认知,属于规范性构成要件的认识范畴,法院的审查内容是合理的。

由此可见,虽然对于缺乏传统伦理基础的行政犯而言,对其规范性构成要件要素的理解在很大程度上依赖于对相关法律规定的了解,行为人对规范性构成要件认识错误和违法性认识错误往往相伴相随。按照下文“违法性认识是故意构成要素”的论点,二者虽然最终都会阻却犯罪故意,但阻却的机理却不尽一致。前者是因缺乏犯罪故意认识要素中的事实性要素而阻却故意;后者则因缺乏犯罪故意认识要素中的规范性要素而阻却故意。

2.行政犯前置法认识错误与刑法规范认识错误之区分

行政犯条文中存在大量的“非法、违反国家规定、违反环境保护法、森林法、矿产资源法、违反规章制度”等字样,其所指向的法律、规章等便是行政犯前置法。如前所述,违法性认识实际上是对行为违反行政法等部门法的认知,而不包括对刑法规范的认识。因此,二者最关键的区别在于与犯罪故意的关系以及能否阻却犯罪成立不同。由于行为人对行政犯前置法的认识状况属于对规范性构成要件事实的认识,所以该认识是行政犯故意的实质要素,司法机关认定犯罪故意时必须查明这一要素。如果行为人对行政犯前置法确有不可避免的认识错误,从而致使其缺乏社会危害性认识,那么应当认为行政犯前置法错误阻却犯罪故意,从而能在犯罪主观要件上阻却犯罪成立[7]。刑法规范认识错误是行为人对自己行为的社会危害性已有认识,而对该行为能否构成犯罪产生认识错误的情形。例如:教师误以为自己有体罚学生的权利,在体罚过程中致学生伤害也不构成犯罪;官员的情妇向他人索贿,误认为自己不是国家工作人员而不构成犯罪产生认识错误的情形。虽然行为人已经认识到自己行为具有侵害他人权利或社会利益的性质,即已经具有了社会危害性认识,但却对自己行为是否构成犯罪的理解确有错误,误认为不是犯罪[8]。因此,在出现刑法规范认识错误的情况下,由于行为人已经认识到自己行为的社会危害性,即使其对评价自己行为的刑法规范有误解,也不能阻却犯罪故意。这表明,刑法规范认识错误只是犯罪故意之外的责任要素,不能阻却犯罪成立,只能在构成犯罪的前提下,视情节从轻或减轻刑罚,若证明确实不可避免的也可免除刑罚。

在“赵春华非法持有枪支案”中,法院以公安部2007年10月29日发布的《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》为依据,认定赵春华持有的枪支系刑法意义上的枪支。该判决的依据是公安部制定的国家公共安全行业标准,属其他规范性文件。由于该文件中规定的认定标准过于严苛使得法院作出了难以为社会公众接受的有罪判决,由此引发了广泛的社会争议,使得该案也引起了最高司法机关的重视。于是2018年1月25日“两高”发布《关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》,以指导今后审理此类案件。按照该批复的要求,法官在审理相关案件时,不仅要克服客观上“唯数量”还要在主观上判断行为人的“主观认知”来综合判断案件定性。该 “主观认知”本质上应当包括对非法持有枪支罪中“非法”这一行政犯前置法的认知。由此可知,行为人对行政犯前置法的认知情形已经属于犯罪故意成立标准之一,今后在面对此类案件时也有了更多的出罪事由,以防止客观归罪。

三、整体推至部分:违法性认识是故意构成要素

通过对上述879份刑事判决书的深入研究发现,国内刑法学界对违法性认识的理论建构与现实司法适用之间存在巨大鸿沟的主要原因在于,以往研究尚未在德日语境下的违法性认识和中国传统四要件犯罪论体系下的违法性认识之间形成贯连通道。在我国刑事立法语境下,关于刑法概念的表述是“犯罪、刑事责任与刑罚的法律规范的总和”[9]。因此,四要件体系中并没有三阶层体系中专门承担主观价值评价、规范判断的“有责性”阶层,如图1所示。我国立法语境中的“刑事责任”的真正角色实际上是“刑罚”的代名词。如此一来,在我国语境下的四个犯罪构成要件就应当承担起刑罚正当化的机能:从规范层面上解释为什么处以刑罚以及处以何种刑罚。具体到主观构成要件层面,那就应当在主观故意要素中为承载规范性评价的违法性认识留一席之地。

图1 不同犯罪理论中相关概念对照图

如图1所示,在违法性认识领域,三阶层和四要件之间要形成贯连通道就必然要借助“故意”这一主观要素。通过对故意认识对象的应然性探究,来检验违法性认识作为我国犯罪故意认识内容的正当性和合理性。无论从我国刑事立法规定还是理论上来看,犯罪故意不应该只是纯粹的事实性认识和心理事实的简单结合,而是一种规范论意义上的主观罪过形式。综上,中国语境下犯罪故意的认识内容应当为“构成要件事实+规范性事实”。四要件体系下的犯罪故意不仅包括对客观的构成要件事实的认识,而且还包括对行为违法的规范性评价即违法性认识。从规范论意义上理解,犯罪故意不仅具有立法依据,还能妥适解决司法实践中的众多难题。

(一)立法层面

从规范论意义上理解犯罪故意,将违法性认识作为犯罪故意的认识具有立法依据。此为“违法性认识是故意构成要素”命题正当性之理据。

一方面,只有从规范意义上理解犯罪故意,才能解释为何立法规定的所有故意犯罪的刑罚均高于其所对应的过失犯罪。无论采取四要件还是三阶层的犯罪论体系,故意犯罪的刑罚高于其所对应的过失犯罪的根本原因都在于二者的可谴责性存在高低之分。根据相对的意志自由论和规范责任论,行为人只有在明知自己的行为违反法规范,且存在实施合法行为可能性的前提下,我们才能期待行为人形成反对动机。只有在满足上述情形下行为人仍然实施违法行为的,我们才能对其进行非难和谴责[10]。因此,非难可能性绝不是与价值判断绝缘的。在四要件犯罪论体系中,承载规范判断的“犯罪故意”也必然不会是价值中立的,将违法性认识作为犯罪故意的认识内容之一便是其应有之义。

另一方面,我国《刑法》第14条规定,成立犯罪故意要求对行为的社会危害性存在认识,而社会危害性本质上就是一种价值判断。那么能否在规范意义上理解犯罪故意,将违法性认识引入故意之中?这就需要合理解释社会危害性认识与违法性认识之间的关系。笔者认为,自然犯时代下,由于构成要件事实本身就含有强烈的伦理道德非难性,通过行为人认识到构成要件事实齐备来推定其同时具有社会危害性认识,自然无可厚非。然而,法定犯时代下,若仍依构成要件事实性认识来推定社会危害性认识,必然漏洞百出。按如此思路得出的刑事裁判不仅经不起责任主义的推敲,无法发挥刑法保障人权之功能,而且也无法得到社会公众的认同,有违常识、常情、常理。如“王力军非法经营案”⑩中,王力军收购农民积压的粮食不但避免了粮食囤积、滞销导致的粮食腐坏和浪费,而且使得农民能够获得及时的收入以便投入到来年的粮食耕种之中,从而确保了国家粮库有足额且质量合格的储备粮。因而,此行为不仅没有严重危害到国家粮食市场秩序,反而对于促进粮食流通具有积极意义。王力军对于自己行为的行政违法性都毫无认识,毋宁说存在犯罪故意了。

综上所述,虽然《刑法》第14条中尚未明确规定“违法性认识”,但是,从逻辑顺位来看,无论是抽象意义上的违法性认知还是形式意义上的违法性认识均优先于社会危害性认识,即前者是后者的必要认识内容之一,前者是后者的充分而非必要条件。故而,违法性认识可以由社会危害性认识推导得出。此为在规范意义上理解犯罪故意,将违法性认识纳入故意认识内容中的立法依据[11]。

(二)司法层面

只有从规范意义上理解犯罪故意,将违法性认识置于故意的认识内容之中,才能合理解释容许性构成要件的认识错误与违法性认识错误存在的误区,为司法实践中的疑难问题扫清障碍。此为“违法性认识是故意构成要素”命题合理性之理据。

第一,将违法性认识置于故意的认识内容之中,可以合理解决消极构成要件要素理论产生的“回旋飞镖”问题[12]。以假想防卫为例,支持违法性认识是责任要素的学者大多主张:行为人虽然对正当化前提事实产生了认识错误,但由于行为人始终都以为自己在实施正当行为,始终抱着对法规范的忠诚态度去行事,因此,其谴责性无法与故意相提并论,进而应当承认责任说存在例外情形,使得假想防卫至多成立过失犯[13]。然而,例外情形就意味着一个理论存在缺陷。因此,限制责任论的出现实际上是“客观不法论”出征的号角。早期的限制责任论存在“先肯定构成要件故意的成立后又否定构成要件故意的成立”的“回旋飞镖”问题,不仅在逻辑上不能实现自洽,在共犯问题上也会导致没有正犯故意者被认定为间接正犯[12]。后期受到客观不法论发展的影响,法律效果转用罪责论便逐渐成为三阶层体系论者们的共识[14]。法律效果转用罪责论有新康德主义二元论的背书,其合理性自不待言。其在本质上体现的是事实性故意与价值性故意相互区分的思路。只有这样才能在肯定事实性故意的前提下,对具有容许性构成要件认识错误的行为人否定价值性故意,不予以刑法上的责难,最终不承担故意犯罪的刑罚。

如上所述,构成要件故意和有责性阶层的罪责故意的分层、递进判断在我国四要件语境下行不通,那就只能让作为主观罪过形式之一的故意担此重任。如此一来,从规范论意义上理解犯罪故意,认为我国《刑法》第14条规定的犯罪故意是一种集事实判断和价值判断于一体的实质故意概念便是实现四要件和阶层理论对话的前提。在这一前提下,法律效果转用罪责论的判断逻辑也能够应用到四要件语境中来——由于行为人对正当化前提事实存在认识错误故而并不知道自己行为是违反法规范的,自然也不会存在法敌对态度,进而阻却犯罪故意,不成立故意犯罪。若对正当化前提事实的认识错误存在过失的,可以按相应过失犯罪论处。如此,容许性构成要件的认识错误问题便能够迎刃而解。

第二,将违法性认识置于故意的认识内容之中,也是合理解决法定犯中难以区分规范性构成要件事实认识错误与违法性认识错误这一司法困境之出路。在此不再赘述。

综上所述,在我国四要件体系语境下,只需在规范意义上理解犯罪故意,将违法性认识作为故意的认识内容之一,与构成要件事实并列,上述司法困境便可迎刃而解。如此一来,无论是违法性认识错误还是规范性构成要件要素认识错误,抑或是对必须以法律为基础才能辨别的其他构成要件事实存在认识错误,只要行为人主观上没有违抗法规范的意志,就应该发生阻却故意的法律效果。

四、客观到主观:违法性认识错误避免可能性的审查标准

如前所述,中国语境下的违法性认识实质上就是犯罪故意的规范性认识内容。那么这里的违法性认识要达到什么程度呢?笔者认为,违法性认识不必达到明知的程度。在对法规范的忠诚程度上,违法性认识可能性与违法性认识之间的区别不在于质而在于量上。因此,笔者认为应当从“行为人知法能力+知法条件”这一客观层面来证明行为人是否具有违法性认识的“契机”,再在此基础上看行为人是否在知法怀疑的状态下尽到了最大的努力。

(一)客观:行为人知法能力的判断

知法能力的判断标准,应当以“同层次的普通人的认知能力”作为基本推定标准,以行为人特有的异常特点作为例外特定判断因素[15]。这里的“同层次”指的是与行为人在年龄、身份、智力水平、受教育程度、职业类别、生活环境、社会阅历等因素处于大致相同层次的人。“普通人”即是处于这一层次中平均水平的一般人。正如哈贝马斯在论及有效沟通的条件时所言,“言说者必须选择一个可领会的表达以便说者和听者能够互相理解”[16]。因此,法律作为向社会所有同层次成员发出的共同命令,原则上该命令应当能够为这一群体的所有成员所共同理解和遵守,通常不允许有例外的不守法的情况存在。因此,只要是作为该群体的同层次中的任何一员,只要没有例外情况就应该推定达到了所有成员共同具有的知法、守法能力的水平。

根据行为人所处的“层次”可以区分为如下两个领域。一是日常生活领域。由于行为所触犯的是面向一般公众的规范,因此,在日常生活中的一般普通人,只要达到了刑事责任年龄,就应当推定其具有知法能力,除非行为人自身有影响其认知法律能力的特殊因素,如精神状况、醉酒状态等法定的特殊因素,才能推翻该推定。二是特殊行业领域。由于行为人触犯的是面向特殊专业领域的规范,因此,只要是行为人是依法从事该领域工作的人员,就可以推定其具有了解该领域所有专业法律规范的能力,一般也不允许存在例外的情形。因为行为人既然在特定专业领域从事工作,那么理应具备相应的专业知识水平,有义务熟悉相关领域的所有法律规范,不应存在不知法的情况,即使真的不知法,也是由于其没有尽到不知法义务而造成的,因而当然也就具有了可谴责性。

由此可知,对于行为人的身份、是否从事特定行业进行判断可以对行为人是否具有违法性认识进行第一次检验。将明显的不具有知法能力的人排除出犯罪圈外。

(二)客观:知法条件的判断

不知法是否具有正当根据,是否能够避免,还要具体观察行为当时条件下,行为人是否具备学习、正确理解法律规范的客观条件,进行第二次行为人是否具有违法性认识之检验。

笔者认为,应当从如下两个方面综合判断:一是国家制定、发布法律规范的相关情况。从国家方面来说,应当具体结合国家机关制定的法律是否合理;有无尽到普法的职责;该地区对知悉法律的环境是否良好等方面来检验,个案中的行为人是否具有违法性认识的客观条件。二是公民个人认识、了解法律规范的具体情况。从个人方面来说,如行为人是否本应认识到自己的行为是违法;是否尽到了积极的学法、懂法义务;是否存在妨碍其认识、理解法律的客观不利条件;普通公民是否具有普遍知法的期待可能性;行为人不知法是否能够得到社会的宽恕等方面来认定个案中行为人的知法情况。

(三)主观:行为人是否尽到了应尽的知法义务判断

行为人是否尽到了最大的努力来排除违法怀疑,应当区分如下四个步骤进行检验。第一,行为人在行为前或行为过程中,是否已经感知到行为的社会异常性。这里的“社会异常性”是指行为人感知到自己行为可能会危害他人的利益,为前置的行政法规所禁止。继而心理上产生了刑事违法的异常感觉。第二,行为人是否为消除这种疑惑而积极地做了了解法律、熟悉法律规范的努力。这里应当对咨询机构的性质进行区分。如果行为人具有违法性怀疑时,向行政部门、司法机关等国家公权力机关通过正当程序、使用正当方法就自己行为进行了咨询后,得到行为合法的结论进而实施行为的,无论如何行为人的行为都不应当作为犯罪论处。然而,如果行为人向律师事务所、具有盈利性质的咨询机构、国家公权力部门的执法人员等非国家公权力部门咨询后,得到行为合法的结论但实际上行为违法的,不能以此作为出罪事由。第三,行为人是否存在有意规避法律的意愿和行动。例如,面对不同的咨询结论,行为人故意采用有利于自己的意见,对行为违反刑法的听之任之本质上就是一种未必的违法性认识。如“杨某等滥伐林木案”⑪中,杨某得知孙某等采伐过量可能违法刑法后,找村民顶罪的行为就属于这里的有意规避法律的行动。第四,期待普通公民知法的可能性大小。对于普通民众难以知晓或难以正确理解的法律规范,通常处于同一层次的行为人也就难以知晓,除非存在特殊的认知条件。

综上所述,从行为人的知法能力和行为当时的知法条件这两个方面来判断行为当时行为人是否具有违法性认识之“契机”,在得到肯定答案之后,再检验行为人是否尽到了最大的努力来查明行为的违法性是具体判断违法性认识的实然路径。如果能够证明行为人没有知法能力、行为当时没有知法条件或者行为人尽到了应尽的知法义务也无法了解法律,只要具有上述情形之一就能够直接推定行为人不具有违法性认识可能性。由于违法性认识与社会危害性认知之间是充分不必要条件,因此在上述三种情况下,行为人同样缺乏对行为社会危害性的明知。由此便可直接否定犯罪故意的成立。最后,对于存在违法性认识错误案件的司法处理,还必须接受社会公众公平正义观念的最终评判。因此,司法人员不能不考虑社会公众对裁判结论的接受度,避免做出合法不合理、合理不合法的判决。正如习总书记所言,“许多案件并不需要多少法律专业知识,凭良知就能明断是非”。

注释:

① 如“肖楠开设赌场案”,参见四川省成都市成华区人民法院(2018)川0108刑初字第531号刑事判决书;“贾庆芳非法吸收公众存款案”,参见江苏省淮安市淮安区人民法院 (2018)苏0803刑初字第152号刑事判决书。

② 参见上海市宝山区人民法院 (2019)沪0113刑初字第1569号刑事判决书;“任某某寻衅滋事案”,参见山东省滕州市人民法院(2020)鲁0481刑初字第103号刑事判决书。

③ 如“张尧等提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具案”,参见广东省广州市珠海区人民法院(2016)粤0105刑初字第1040号刑事判决书;“牛春杏诈骗罪案”,参见安徽省毫州市中级人民法院(2019)皖16刑终字第532号刑事判决书;“顾某非法经营案”参见江苏省高级人民法院(2019)苏刑再3号刑事判决书。

④ 如深圳“王鹏出售鹦鹉案”中对鹦鹉是否为珍稀保护动物的认识问题;天津“赵春华非法持有枪支案”中对枪支的认识问题;“刘某某非法买卖枪支案”法官认为,刘某某认为所卖枪支系仿真枪的违法性认识错误不影响定罪量刑,参见江苏省徐州市云龙区人民法院(2018)苏0303刑初360号刑事判决书。

⑤ 参见重庆市第二中级人民法院(2019)渝02刑终75号刑事判决书。

⑥ 参见(2018)闽0427刑初106号邢事判决书。

⑦ 如“张尧等提供侵入、非法控制计算机信息系统程度、工具罪”,参见广东省广州市海珠区人民法院(2016)粤0105刑初字第1040号刑事判决书。

⑧ 出自《论语·尧曰》。

⑨ 参见河南省新乡市中级人民法院(2015)新中刑一终字128号二审刑事裁定书。

⑩ 参见内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院(2017)内08刑再1号刑事判决书。

⑪参见吉林省通化市中级人民法院(2013)通中刑终字第99号裁定书。