生物酶处理对制备秸秆聚乙烯醇复合膜的影响

赵 菲,徐衍鹏,丁 烽,李丕武

齐鲁工业大学(山东省科学院)生物工程学院 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室,山东 济南 250353

我国是一个农业大国,秸秆是在农业生产过程中产生的一种重要天然生物质原料。纤维素、半纤维素、木质素是秸秆的主要成分,这使秸秆有着极高的利用价值[1]。但是目前,秸秆大多被当作废弃物燃烧、掩埋或者直接丢弃,造成了生物质资源的严重浪费[2]。近年来,人们开始广泛关注秸秆的高值化利用方法,为了提高生物质资源的利用率,目前主要对秸秆实行了“五料化”利用,即肥料化、燃料化、饲料化、原料化和基料化[3]。综合利用秸秆资源能够促进中国农业和农村社会经济的可持续发展。

目前,秸秆常与其他材料复配制备成复合材料。秸秆表面存在的蜡质结构和内部具有极性和亲水性的氢键基团使得秸秆与其他材料之间相容性差,不能很好结合[4]。为了解决这一问题,提高复合材料的性能,国内外研究人员长期以来通过不同的物理或化学方法进行改性。刘旭冉等[5]利用固相力化学法制备的马来酸酐酯化改性芦苇秸秆提高了与聚乳酸的界面相容性。武卫莉等[6]利用偶联剂改性玉米秸秆并与废胶粉进行复配,明显提高了改性秸秆复合材料的强度及热稳定性。李国忠等[7]采用碱处理法和丙烯包覆法对秸秆纤维表面进行改性,提高了秸秆的表面粗糙度,增强了材料间的界面黏结。采用物理化学方法进行秸秆改性虽然能在一定程度上增强秸秆与其他材料的界面相容性,但往往由于改性过程中采用大量化学试剂,产生的废液会对环境造成污染。因此,生物法作为温和、绿色的改性方式开始受到人们的广泛关注。周亚巍等[8]采用木聚糖酶处理西南桦木粉,经处理后纤维材质变软,表面粗糙度增加致使与塑料分子的接触面积增加,提升了复合材料的力学强度。梅长彤等[9]使用单一内切纤维素酶降低了秸秆的表面润湿性和表面活性,使得其与聚乙烯的界面相容性提高。上述研究表明,生物酶在秸秆等木质纤维素改性方面开始发挥着日益重要的作用,经酶改性后的秸秆可在一定程度增强与其他材料的相容性,提高秸秆的利用率。但是目前关于生物酶改性秸秆的研究大多集中于单一酶对秸秆的影响,对于复合酶改性秸秆的作用效果鲜有报道。

不同酶类在秸秆改性中对秸秆内各组分的作用机制是实现生物改性的关键[10]。纤维素酶的作用机制目前广泛认为是内切葡聚糖酶、外切葡聚糖酶、β-葡萄糖苷酶协同作用的结果。内切葡聚糖酶在纤维素内部任意水解β-1,4糖苷键;外切葡聚糖酶从非还原性端依次水解α-1,4糖苷键生成纤维二糖;产生的纤维二糖被β-葡萄糖苷酶分解为葡萄糖[11]。半纤维素降解酶系中降解半纤维素主链的木聚糖酶和β-木糖苷酶协同水解侧链的α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶、乙酰木聚糖酯酶、阿魏酸酯酶和α-葡萄糖醛酸酶完成对半纤维素的降解[12]。木质素过氧化物酶、锰过氧化物酶和漆酶被广泛用于木质素的降解,它们使木质素发生侧链氧化、脂肪族侧链和芳香环断裂、脱甲氧基和羧基,并使C—C键断裂,达到水解木质素的目的[13]。

在本实验中,使用不同复配酶系探索玉米秸秆最佳改性方案,增强其与其他材料的界面相容性。采用聚乙烯醇为基底,与玉米秸秆粉末共混制备复合膜,并对秸秆-聚乙烯醇复合膜进行各项测试,为生物可降解材料的制备和秸秆的再利用提供了一种有效途径。

1 实验材料与方法

1.1 原材料

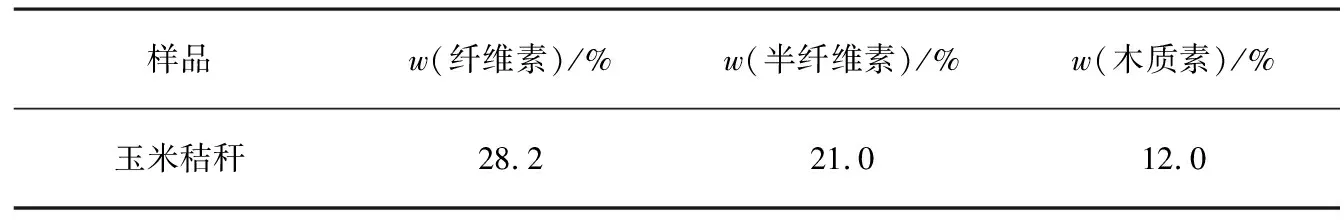

秸秆:玉米秸秆由山东省农业科学院提供,秸秆主要组分质量分数采用氧化降解法进行测定[14],结果如表1所示。纤维素酶:购自上海源叶生物科技有限公司,酶活力120 U/g。纤维素酶、木聚糖酶:购自北京索莱宝科技有限公司,酶活力均为50 000 U/g。聚乙烯醇1799型:购自上海阿拉丁生化科技股份有限公司。醋酸、醋酸钠、甘油、25%戊二醛水溶液:均为试剂纯,购自国药集团化学试剂有限公司。

表1 秸秆主要组分质量分数

1.2 玉米秸秆的预处理

用秸秆粉碎机粉碎玉米秸秆,选择经过100目标准筛筛分后的粉末备用。称取粉碎后的秸秆粉末1 g加入30 mL 20 g/L的NaOH溶液中,加热至95 ℃煮制8 h,将煮制完成后的秸秆粉末用去离子水洗涤至中性,烘干备用。

1.3 秸秆的生物酶处理方法

烘干后的秸秆粉末加入50 mL pH 4.6的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中,分别加入等量的蒸馏水M1、漆酶木聚糖酶复合制剂M2、纤维素酶木聚糖酶复合制剂M3、漆酶纤维素酶复合制剂M4,50 ℃反应16 h,备用。

1.4 秸秆聚乙烯醇复合膜的制备

将5 g聚乙烯醇加热溶于50 mL去离子水制成聚乙烯醇溶液,分别加入上述几类秸秆粉末酶解混合液,在90 ℃下反应30 min,分别加入1 mL甘油和1 mL质量分数为25%的戊二醛,继续反应60 min,制得膜液。将膜液倒在聚四氟乙烯板上进行刮刀涂布,60 ℃烘干成膜,分别命名为M-1、M-2、M-3、M-4。

1.5 复合膜的表征

1.5.1 力学性能分析

采用电子万能试验机按照GB/T 1040.3—2006《塑料 拉伸性能的测定》[15]测试秸秆复合膜的力学性能。在常温常压下,将薄膜裁成10 mm×150 mm的长条试样,调整夹具,测试速度为5 mm/min[16]。每组样品测试3次取均值。

1.5.2 表面亲疏水性分析

根据GB/T 30693—2014《塑料薄膜与水接触角的测量》[17]测试膜表面的润湿性。实验采用德国克吕士 DSA 100全自动接触角测量仪分析膜材料表面的亲疏水性[18]。每组样品测试3次取均值。

1.5.3 结晶度分析

使用D8-ADVANCE X-射线衍射仪测定复合膜的结晶度。扫描范围5°~80°,波长15.4 nm,电压40 kV,扫描速度为3(°)/min[4]。

1.5.4 红外光谱分析

使用布鲁克ALPHA-Ⅱ傅里叶变换红外光谱仪,对样品进行全反射进行扫描,扫描范围4 000~550 cm-1[9]。

1.6 数据处理

本研究中的数据分析和制图均使用OriginPro 2018处理,采用SPSS软件进行单因素方差分析。

2 结果与讨论

2.1 秸秆复合膜的力学性能

图1为不同生物酶处理的秸秆纤维聚乙烯醇复合膜的力学表征。研究发现,经过漆酶和木聚糖酶处理的秸秆复合膜M-2拉伸强度达到2.9 MPa,相较于蒸馏水处理的复合膜M-1提高了55%,但断裂伸长率较低,仅为7.7%。如图1A所示,与经过复合酶处理相比,使用蒸馏水的复合膜M-1的强度为1.3 MPa,也明显低于拉伸强度分别为1.5、1.8 MPa的M-3、M-4秸秆复合膜,差异性显著(P<0.05)。这表明经复合酶改性处理后,秸秆对于增强复合膜力学强度的效果显著,归因于经复合酶改性后秸秆表面的木质素和半纤维素出现了一定的降解,秸秆表面的粗糙度增加,增强了与聚乙烯醇的结合力[9]。如图1B所示,断裂伸长率随着拉伸强度的增加而出现下降趋势,最高为经水处理的复合膜M-1,断裂伸长率为12.4%,与其余样品的差异性显著(P<0.05)。可能是纤维素的刚性结构限制了聚乙烯醇分子链的运动[16]。

注:不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。

2.2 秸秆复合膜表面的润湿性

膜表面的润湿性由静态接触角表示。当接触角越大时,膜表面越疏水,越不容易润湿。由图2可知,未经酶处理改性的秸秆复合膜M-1的接触角为38.7°,经复合酶改性后秸秆复合膜的接触角均出现大幅上升现象,表明酶处理对秸秆纤维聚乙烯醇复合膜的润湿性影响显著(P<0.05)。其中,经漆酶木聚糖酶复合制剂改性处理的复合膜M-2与经漆酶纤维素酶复合制剂处理的复合膜M-4的接触角分别增大至87.6°、87.3°,复合膜M-2与M-4差异性不显著(P>0.05)。聚乙烯醇内存在大量的羟基导致其在水中可迅速润胀溶解。经过不同酶处理后秸秆表面极性降低,提高了与聚乙烯醇的界面相容性,羟基间形成了强烈的氢键,减少了游离羟基的含量,提高了膜的表面疏水性[9]。

注:不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。

2.3 秸秆复合膜的结晶度

图3为不同复合酶制剂处理后秸秆聚乙烯醇复合膜的XRD图谱。如图3所示,复合膜均在2θ=20.1°有尖锐的特征峰,但峰强度不同。在添加有漆酶处理的M-2、M-4复合膜的衍射峰强度明显高于另外两组复合膜。原因可能是聚乙烯醇分子内含丰富的羟基,羟基间很容易形成强烈的氢键作用。经漆酶处理后,秸秆粉末表面的木质素发生一定的降解,使木聚糖酶以及纤维素酶更容易接近作用位点,同时与聚乙烯醇间的氢键作用增强,从而使膜内各组分之间的连接更加紧密[19]。

图3 不同酶处理的秸秆复合膜XRD图谱

2.4 秸秆复合膜的红外光谱分析

图4为经过不同酶制剂处理的秸秆复合膜的红外衍射图谱,用来表征改性前后复合膜的官能团变化。3 330、2 960、1 570、1 430、1 335、1 040 cm-1分别归因于—OH伸缩振动、—CH2伸缩振动、—NO2伸缩、O—H与C—H的伸缩振动、O—H与C—H的摇摆振动、—C—O的伸缩振动。改性前后复合膜未出现新的官能团,说明秸秆与聚乙烯醇之间只是物理连接。经过酶处理后的复合膜M-2、M-4的羟基峰减弱,说明游离的羟基减少,氢键作用增强[17]。

图4 不同酶处理的秸秆复合膜红外图谱

3 结 论

通过不同的酶处理玉米秸秆粉末,制备得到了秸秆聚乙烯醇复合膜。并对复合膜的相关性能进行了表征。漆酶和木聚糖酶共同处理的秸秆粉末与聚乙烯醇共混后得到的复合膜的力学性能最佳,拉伸强度达到了2.9 MPa,断裂伸长率低于其他几种酶处理的复合膜。改性后复合膜的表面疏水性和结晶度相对于未改性的秸秆聚乙烯醇复合膜均出现上升趋势。通过红外光谱分析,没有出现新增的官能团,表明秸秆与聚乙烯醇之间的连接为氢键间的结合。通过本研究制备得到的秸秆聚乙烯醇复合膜在食品包装领域有极大的利用价值。