豆秸秆基多孔炭的制备及其对亚甲基蓝染料吸附行为的研究

焦生辉,陈洪雷,申 嵩,姚雨彤,赵 鑫

齐鲁工业大学(山东省科学院)生物基材料与绿色造纸国家重点实验室,山东 济南 250353

随着经济快速发展,环境问题越发受到社会的广泛关注。染料因其成本低性质、稳定、使用方便等特性在纺织、皮革、造纸等轻工业中被广泛应用[1]。然而,大量的染料污水在生产和使用过程中的排放,有悖于当前社会可持续发展需求。同时,染料废水具有生物可降解性差、耐光、耐热、色度高等问题[2],需要合理,有效且环保的处理方式。目前,物理化学法和生物处理法是处理染料废水的主要方法[3],其中物理法(吸附、膜分离法等)工艺简单,脱色效果好,但成本相对较高[4]。多孔炭材料由于具有丰富的孔隙结构和高比表面积使其具有良好的物理和化学吸附性能,可以在处理废水中最大限度的发挥其吸附作用[5]。生物质炭作为吸附材料一直备受关注,其中以生物质废弃物为原料,利用简单工艺制备高比表面积的的生物质炭材料且应用于染料吸附领域是人们一直努力探索的课题。

我国是农业大国,每年豆秸秆产量丰富,且含有丰富的碳、氮、氧等元素[6],目前多以农业废弃物的形式存在。以豆秸秆为原料,选择一种简单高效的方法制备多孔炭材料可以解决豆秸秆废弃物带来的环境问题,又可以实现生物质的高附加值利用。高温炭化可以通过一步法将生物质大分子分解,炭化转变为多孔炭材料,然而鉴于生物质原料的固态结构和内部密实构造会限制炭材料的形貌和孔结构的可控处理[7]。碱活化炭化作为高效调控炭孔结构的手段,可以赋予生物质炭材料大量的孔隙结构和高的吸附性能,实现染料的高效快速吸附。

碱活化方法主要以干法混合和湿法浸渍两种方式来实现,湿法浸渍可以充分结合碱溶液与原料,但溶液配置,浸渍,干燥等过程相对繁琐,且污染性大;然而,干法混合实现活化剂与原料充分接触的同时,又减少溶液配置,浸渍,干燥等工艺流程。目前,在大幅度提高炭的比表面积的干法碱活化混合方法中,原料与活化剂的应用比例多为1∶4或1∶5[8-9]。因此,低碱用量、高比表面积、优异的结构性能的吸附材料具有一定的研究意义。

本文以大豆秸秆为原料,通过低碱量干法混合工艺,进一步结合酸洗法,中和,刻蚀,制备出高比表面积的豆秸秆多孔炭材料,并对亚甲基蓝染料进行吸附测试。探究豆秸秆基多孔炭添加量和溶液pH对吸附效果的影响,剖析多孔炭材料的动力学吸附机理和亚甲基蓝的吸附模型和动力学模型,为生物质废弃物基多孔炭材料对染料的吸附研究提供基础数据。

1 实 验

1.1 材料与仪器

大豆秸秆,农林废弃物,长清农场;氢氧化钾,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;盐酸,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;亚甲基蓝,分析纯,天津市化学试剂三厂。

D8-ADVANCE型X射线衍射(XRD)仪,德国Brukep公司;ASAP 2460型孔径分析仪,美国Micromeritics公司;UV-26-00紫外可见分光光度计,日本岛津公司;In Viareflex型拉曼光谱,英国Renishaw公司。

1.2 豆秸秆多孔炭的制备

首先,将豆秸秆粉碎为60目的粉末颗粒,用DI水反复冲洗以去除杂质,经105 ℃干燥24 h。以豆秸秆颗粒与KOH固体粉末质量比1∶2干法混合,置于坩埚中在氮气气氛下以5 ℃/min升温速率升温至800 ℃高温炭化活化2 h。所得活化样品用质量分数20%盐酸溶液和去离子水反复洗涤至中性,经105 ℃干燥24 h。制备得到豆秸秆多孔炭材料标记为SSC-800。

1.3 豆秸秆多孔炭对亚甲基蓝染料的吸附性能

1.3.1 标准曲线的绘制

配置0.1、0.5、1、2.5、4和5 mg/L的亚甲基蓝溶液,以去离子水为参比液,利用紫外分光光度计测量在665 nm波长时不同质量浓度样品的吸光值,以质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。标准曲线方程如式(1)所示:

y=0.125x-0.018 5。

(1)

1.3.2 豆秸秆多孔炭投放量对吸附性能的影响

分别取4、5、8、10、12、15和18 mg活性炭加入到40 mL质量浓度为180 mg/L的亚甲基蓝染料,25 ℃恒温振荡2 h,经离心后,取上清液在665 nm吸收波长下测定吸光度,考察豆秸秆多孔炭不同投放量对亚甲基蓝染料吸附性能的影响。根据式(2)和式(3)计算平衡吸附量(qe)和亚甲基蓝染料的脱除率(R)

式中:qe为平衡吸附量,mg/g;w0为亚甲基蓝初始质量浓度,mg/L;we为吸附平衡时染料质量浓度,mg/L;V为溶液体积,L;m为吸附剂质量,g;R为亚甲基蓝脱除率,%;wt为脱色后亚甲基蓝的质量浓度,mg/L。

1.3.3 溶液pH对吸附性能的影响

测试不同pH(2~11)条件下,4 mg豆秸秆多孔炭对(40 mL质量浓度为100 mg/L)亚甲基蓝染料的吸附性能。

1.3.4 吸附等温线

测试4 mg豆秸秆多孔炭在180 min条件下对不同质量浓度(50~180 mg/L)亚甲基蓝染料吸附效果。

1.3.5 吸附动力学

测试4 mg豆秸秆多孔炭在不同时间(20~180 min)下对40 mL亚甲基蓝染料(180 mg/L)的吸附作用。

2 结果与讨论

2.1 SSC-800性能表征

2.1.1 拉曼光谱和XRD分析

图1显示了SSC-800的晶体结构,SSC-800在44°出现对应炭材料(100)晶面的衍射峰[10],表明样品具有明显的无序结构。然而,SSC-800的23°峰向左移动,且小角度区域(2θ<20°)强度高,表明其微孔含量丰富,结果表明多孔炭材料是非晶形结构[11]。SSC-800在拉曼光谱中显示了(图2)D带(1 347 cm-1)和G带(1 593 cm-1)两个峰,说明材料具有无序和石墨化结构[12]。此外,两峰值的强度比ID/IG为0.9,表明SSC-800材料具有一定程度的缺陷,缺陷的存在可以为染料提供更多的活性中心,有利于提高染料吸附效率。

图1 SSC-800的XRD曲线

图2 SSC-800的拉曼光谱

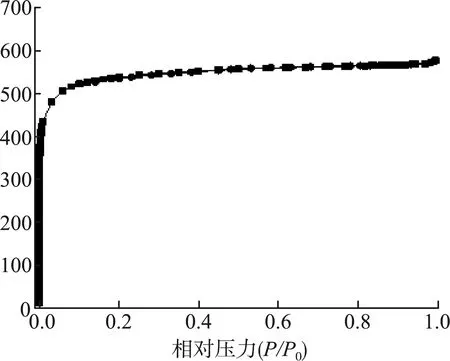

2.1.2 比表面积和孔径分布

孔隙结构特征是炭材料吸附能力的重要指标,SSC-800多孔炭的N2吸附-解吸等温线(图3)所示,SSC-800呈现I型吸附等温线,在相对压力较低时(P/P0<0.02)具有较高的吸附量,表明样品是典型的微孔材料[13]。根据NLDFT算法,SSC-800多孔炭的孔径分布如图4所示,孔径主要集中在1.7~5.8 nm,说明SSC-800是一种介-微多孔材料。根据样品孔结构性能参数结果表明[14],SSC-800多孔炭的比表面积为2 101.28 m2/g,孔容为0.892 1 cm3/g,平均孔径为1.7 nm,其中微孔比表面积为1 753.19 m2/g,占总比表面积的83.43%,样品丰富的微孔可以为染料提供大量的吸附空间,从而有利于染料吸附性能的提升。

图3 SSC-800的吸附等温线

图4 SSC-800的孔径分布图

2.2 SSC-800多孔炭的吸附性能

在pH=6条件下,把4 mg SSC-800多孔炭对100 mg/L亚甲基蓝染料的吸附时间如图5 所示。在0 min染料体系呈现深蓝色,随着吸附时间增加至60 min,吸附体系色度明显下降至浅蓝色,这说明亚甲基蓝染料被大量吸附。随着时间推移至240 min时,吸附体系色度下降缓慢,在240 min时变为无色,表明体系内部亚甲基蓝染料已基本被SSC-800吸附完全。

图5 4 mg多孔炭对100 mg/L亚甲基蓝染料的吸附时间图

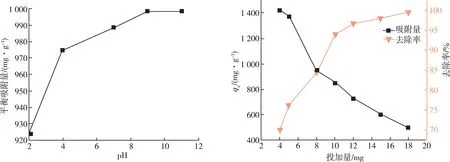

2.2.1 SSC-800多孔炭投放量对吸附性能的影响

SSC-800多孔炭用量对亚甲基蓝染料吸附性能的影响如图6 所示,由图可知,随着SSC-800投放量从4 mg增加到18 mg,去除率和投放量呈现出正相关,亚甲基蓝的去除效率从70.1%升高到99.6%,这说明随着多孔炭量的增多,可以大量提供活性位点,增强对亚甲基蓝染料的吸附能力[15]。然而,随着SSC-800多孔炭用量增加,吸附量却发生下降趋势,呈现出炭投放量与吸附量的负相关,当多孔炭投放量从4 mg增加到18 mg,吸附量从1 400 mg/g降低到490.32 mg/g,这是因为在溶液浓度一定的条件下,随着碳材料投放量的增加,单位质量SSC-800多孔炭吸附染料的不饱和位点逐渐增多,因此,吸附的亚甲基蓝呈现下降趋势[5]

图6 SSC-800多孔炭投放量对亚 图7 溶液pH对亚甲基蓝染料吸附性能的影响甲基蓝染料吸附性能的影响

结果表明,SSC-800多孔炭的丰富孔隙结构和高比表面积可以提供大量的吸附空间,吸附量能够达到1 369.08 mg/g。

2.2.2 溶液pH对吸附性能的影响

溶液初始的pH变化会对污染物的质子化状态以及吸附剂表面的电荷状态产生影响从而进一步改变水中吸附剂对污染物的吸附性能[4]。由图7可知,随着溶液pH的增大,SSC-800多孔炭的吸附量呈现出先迅速增加后趋于平缓的趋势,这是由于pH<7时,溶液中H+浓度高,多孔炭的活性吸附中心被其大量占据,在多孔炭表面与亚甲基蓝离子竞争活性吸附位点[16];当pH>7时,多孔炭表面羟基等基团与OH-作用会使活性炭表面带负电荷,为带正电荷的亚甲基蓝吸附提供了众多的活性点位[17],提高多孔炭的吸附量。当pH=9时亚甲基蓝的吸附量基本趋向平衡,pH>9时多孔炭对亚甲基蓝染料的吸附量变化不大。结果说明,在弱碱条件会增强多孔炭对亚甲基蓝染料的吸附效果。

2.2.3 吸附等温线

SSC-800多孔炭对亚甲基蓝染料的等温吸附过程的实验数据进行Langmuir和Freundlich两种吸附等温模型的线性拟合,根据线性拟合所得方程的相关系数确定吸附类型。其中Langmuir吸附等温模型是吸附分子之间相互独立且吸附位相同,是表面单分子层吸附[18]。以下是Langmuir模型方程(4)和Freundlich(5)模型方程。

Langmuir 模型方程线性表达式为:

式中we为亚甲基蓝的平衡质量浓度,mg/L;qe为SSC-800对亚甲基蓝的平衡吸附量,mg/g;km为Langmuir吸附常数,L/mg;qmax为SSC-800对亚甲基蓝的理论最大吸附量,mg/g。

Freundlich模型方程线性表达式为:

式中we为亚甲基蓝的平衡质量浓度,mg/L;qe为SSC-800对亚甲基蓝的平衡吸附量,mg/g;ks为Freundlich等温吸附常数;n为吸附强度,0<1/n<1表示正常的Frendlich吸附等温线,1/n>1表示混合吸附[19]。

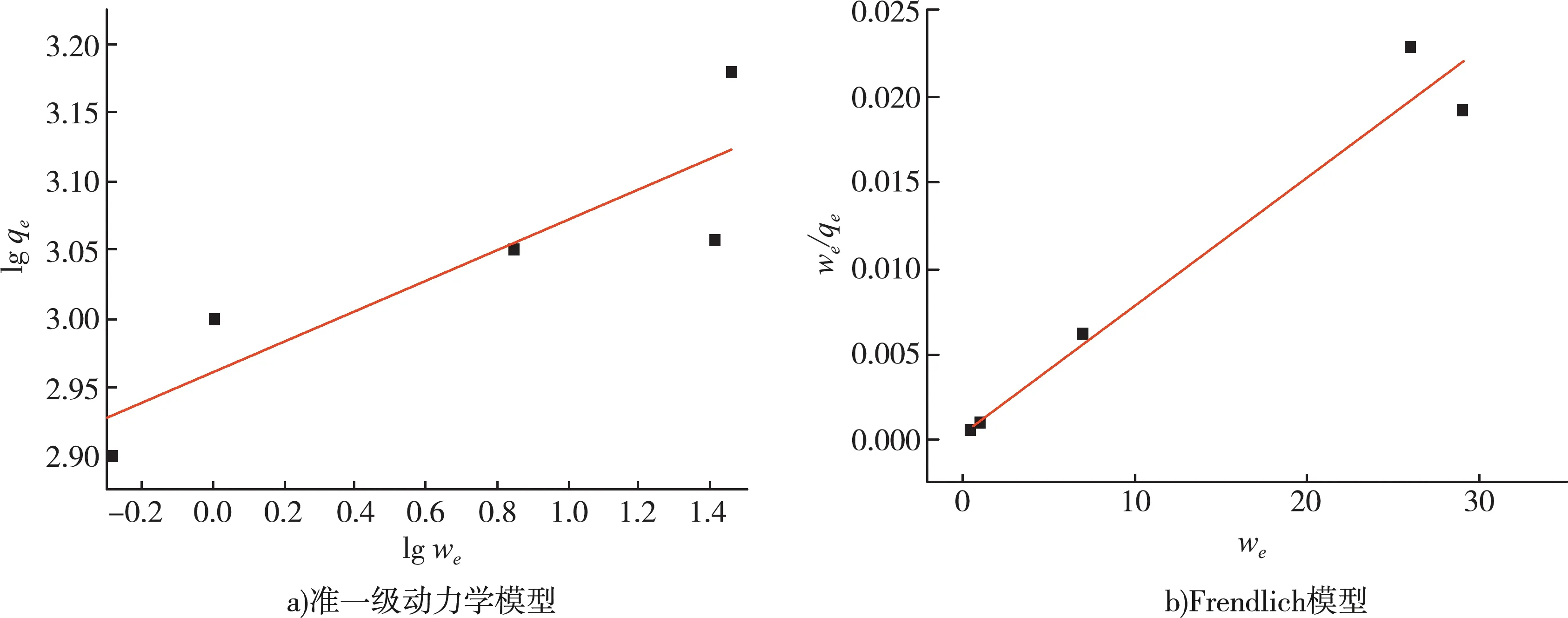

根据实验数据以及Langmuir和Freundlich模型公式,分别以ce/qe对ce和lgqe对lgce作图,并进行线性拟合,结果见图8。

图8 SSC-800多孔炭吸附亚甲基蓝吸附等温模型

图8所示SSC-800多孔炭吸附亚甲基蓝染料Langmuir(8 a)和Freundlich(8 b)等温吸附模型,拟合曲线方程分别为y=0.000 738 4x+0.000 575 7和y=2.960 7x+0.110 8。由表1可知Langmuir等温吸附模型的拟合系数(0.946 9)明显高于Frendlich等温吸附模型的拟合系数(0.701 1),说明SSC-800对亚甲基蓝的吸附行为符合Langmuir等温吸附模型,同时,表明SSC-800吸附亚甲基蓝属于单分子吸附类型。通过拟合数据分析,SSC-800对亚甲基蓝染料的最大吸附值高达1 364.26 mg/g。

表1 SSC-800多孔炭吸附亚甲基蓝吸附模型参数

2.2.4 吸附动力学

对SSC-800多孔炭吸附亚甲基蓝的吸附效率和吸附容量进行一级和二级动力学分析。以下是动力学准一级模型方程(6)和准二级模型方程(7)

式中qe为SSC-800 多孔炭对亚甲基蓝的平衡吸附量,mg/g;qt为在t时刻SSC-800对亚甲基蓝的吸附量,mg/g;k1准一级吸附速率常数,min-1。

式中qe为SSC-800 多孔炭对亚甲基蓝的平衡吸附量,mg/g;qt为在t时刻SSC-800多孔炭对亚甲基蓝的吸附量,mg/g;k2为准二级吸附速率常数,g/(mg·min)。

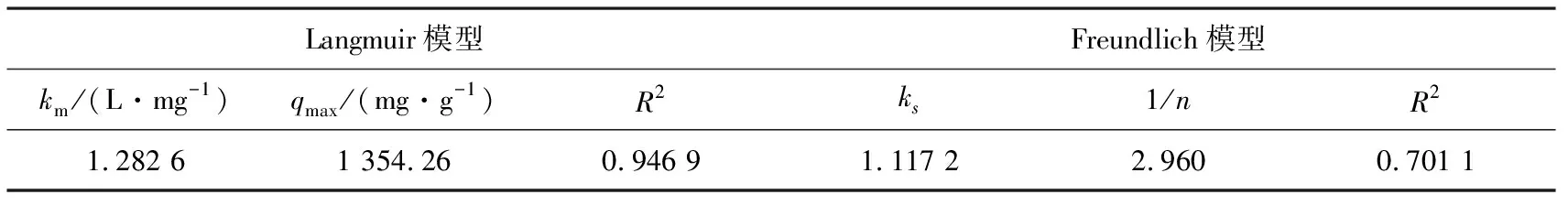

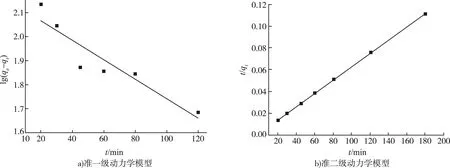

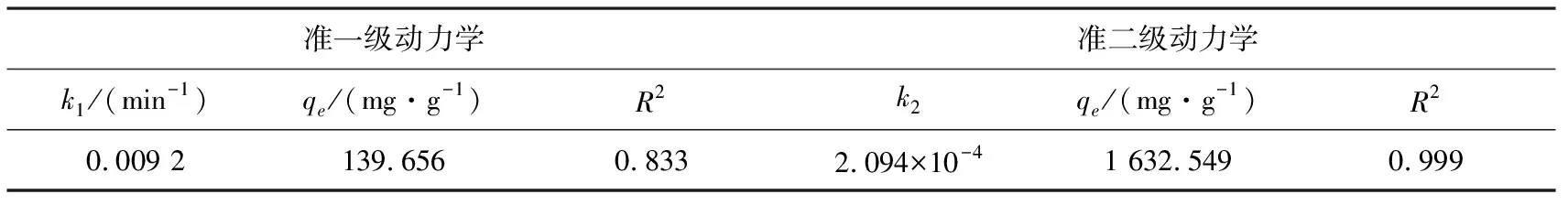

根据实验数据以及准一级动力学模型方程和准二级动力学模型方程,分别以lg(qe-qt)对t和t/qt对t作图进行线性拟合,结果见图9。

图9 SSC-800多孔炭吸附亚甲基蓝的动力学

图9为SSC-800多孔炭吸附亚甲基蓝染料的准一级动力学模型(9a)和准二级动力学模型(9b)的拟合曲线,拟合曲线方程分别为y=-0.004 03x+2.145 06和y=0.000 612 5x+0.001 79。由表2可知,准二级动力学模型的拟合系数(0.999)明显高于准一级动力学模型的拟合系数(0.833),准二级动力学模型描述的是反应速率与两种反应物浓度呈(正或负)线性关系,因此,SSC-800对亚甲基蓝的吸附过程属于准二级动力学模型,对亚甲基蓝的吸附过程中以化学吸附占主导[2]。

表2 SSC-800多孔炭吸附亚甲基蓝的动力学参数

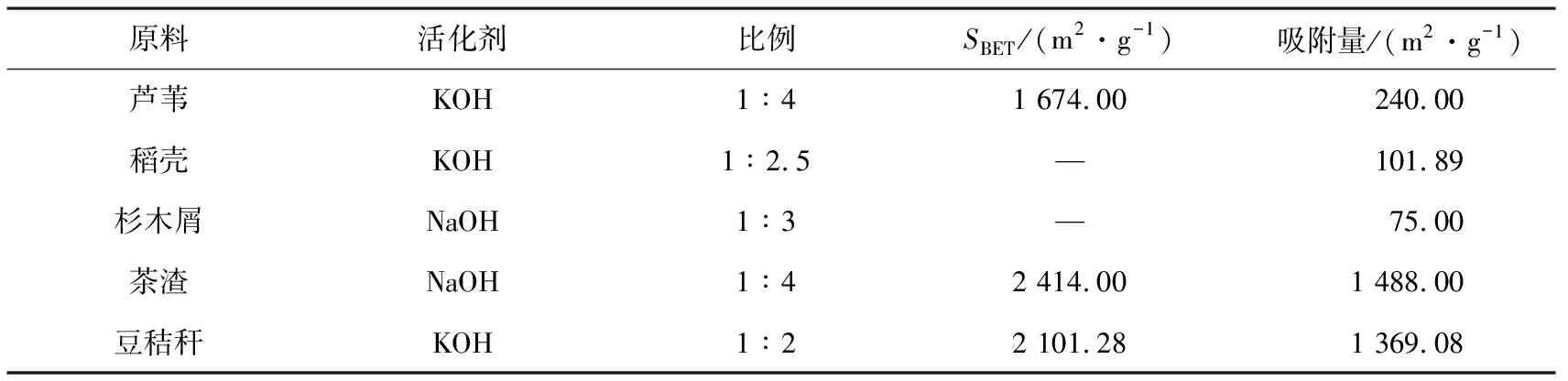

2.2.5 不同生物质多孔炭制备工艺及吸附性能

不同生物质基多孔炭的制备工艺以及吸附性能如表3所示[8-9,15-16,20],可以看出,茶渣在与活化剂用量1∶4的条件下制备的多孔炭炭的吸附量高达1 488.0 mg/g,但芦苇与活化剂用量1∶4条件下的多孔炭吸附量仅为240 mg/g,杉木屑与活化剂用量1∶3条件下所得的多孔炭吸附量也仅为75 mg/g,结果说明,单纯的提高活化剂的用量,并不一定能有效提升材料的吸附性能。本课题减少活化剂用量的前提下,结合酸刻蚀方法制备出比表面积高达2 102.28 m2/g的豆秸秆基多孔炭材料,吸附量可达1 364.26 mg/g,对亚甲基蓝染料具有良好的吸附性能。实现了低活化剂用量,高比表面积,高效吸附性能的生物基碳材料的制备。

表3 不同生物质多孔炭材料制备工艺及吸附性能

3 结 论

以农林废弃物豆秸秆为原料在豆秸秆与碱活化试剂比例仅为1∶2的低碱活化炭化条件下,制备出具有具有高比表面积(2 101.28 m2/g),丰富微孔和介孔结构的生物基炭材料,为其材料对染料的高效吸附提供理论依据。与此同时,豆秸秆生物基多孔炭材料在吸附过程中对亚甲基蓝染料的去除率高达99.6%,最大吸附量可达到1 369.08 mg/g;对染料的吸附符合Langmuir吸附等温模型,为单分子吸附类型,吸附动力学符合准二级动力学,以化学吸附为主。