论周氏兄弟《域外小说集》之装帧艺术

叶依群

(浙江科技学院 外国语学院,杭州 310023)

《域外小说集》是鲁迅和其弟周作人在日本留学期间的翻译作品集,1909年在东京出版。《域外小说集》的译介体现了周氏兄弟启蒙主义的文学理念、弱小民族的翻译路径及与晚清翻译规范疏离的“直译”策略。一个多世纪的沧桑巨变,《域外小说集》没有因此湮没无闻,而是随时间流逝更显其学术价值,由此引发学术界经久不衰的研究,主要聚焦三个方面:文学史意义及影响研究,如启蒙意义[1]、译作体现的现代性[2]和新文学理念[3]等;译介研究涉及翻译思想、翻译选材、翻译策略,如对鲁迅翻译思想形成路径的探讨[4],译者惯习对译者选择轨迹的影响[5];从翻译操控理论[6]、诗学角度[7]、文化角度[8]和超前性[9]解读文本传播。然而,对鲁迅亲自设计的译本装帧,学术界却鲜有关注。作为在中国翻译文学史上有着重要地位的《域外小说集》,承载着异乡留学的周氏兄弟的文学梦想,他们将翻译视为寻求自我表达的一种话语方式,不仅在作品的选择和翻译策略等方面独树一帜,在版本印制、书品、文本纸质和装帧方面也融入先进的理念,从中折射出周氏兄弟作为新一代译者开放的文化心态。

1 《域外小说集》的生成

1906年,鲁迅从仙台医学专门学校退学到东京从事文艺活动,拟筹办文艺杂志《新生》,邀请许寿裳和袁文薮等人为杂志撰稿。经过一段时间的准备,落实了创办刊物的经费和稿源,印制了专用稿纸,确定《新生》第一期的插图。然而,就在万事俱备之时,袁文薮赴英国留学,原先承诺的办刊资金随之搁浅。《新生》计划失败后,周氏兄弟开始译介域外文学作品,主要是欧美短篇小说,准备将这些欧洲新文艺结集出版。正在东京治疗耳疾的绍兴同乡蒋抑卮先生对周氏兄弟的计划颇为赞赏,愿意垫付出版费用(第一册100大洋,第二册500大洋)。在蒋抑卮的慷慨资助下,1909年《域外小说集》出版,第一册收录短篇小说7篇,正文共107页,为32开毛边本,印数一千册;第二册收录短篇小说9篇,正文共112页,印数五百册。一、二册封面、扉页及版权页相同。《域外小说集》是周氏兄弟多年搜集和翻译世界被压迫民族的文学成果展示,实现了他们筹办《新生》未完成的部分计划,同时也成为周氏兄弟翻译合作的里程碑。

《域外小说集》共辑译16篇作品,其中三篇为鲁迅(署名“树人”)翻译:安特莱夫的《谩》《默》及迦尔洵的《四日》。就翻译篇目而言,大部分由周作人翻译。然而在译介过程中,周氏兄弟有明确的分工,除翻译外,鲁迅负责总体筹划,兼任编辑和装帧设计等工作,包括作品选材和编辑,美术设计、印刷、出版发行和广告营销等事务,对初稿进行校订、修改和润色,按规定款式誊写等[10]。其中《域外小说集》的序言和略例也是鲁迅以周作人的名义撰写。《域外小说集》的译介,在中国现代文学史上留下浓重的一笔,其装帧艺术同样彰显了周氏兄弟为介绍西方文化,借他人之新声,发国民之蒙昧所做的努力。

2 《域外小说集》的书籍装帧

书籍装帧涉及版式、目次、扉页、书脊和封底等元素,是一种文化和艺术形式。通过装帧,不仅体现外在的图书审美观,更承载独特的艺术和文化密码[11]。《域外小说集》先后有6个版本,按出版时间顺序是:东京第一、第二册初版(1909年)、上海群益书社增订版(1921年)、民国二十五年中华书局版(1936年)、长沙岳麓书社版(1986年)、北京新星出版社版(2006年)及中央编译出版社版(2014年)。上述6个版本除收录的作品有区别外,就书品而言,初版本的印制最考究。《域外小说集》是周氏兄弟公开出版的第一部译作,鲁迅不仅花费大量的时间和精力选择东欧和北欧等弱小国家被压迫民族的文学作品,对译文进行校对和润色;同时,封面设计和出版等事宜,鲁迅也是亲力亲为。

清末民初,西方印刷术开始传入,造纸技术也有了进步,这些因素为书籍的现代装帧提供可能。《域外小说集》采用新式装订,毛边,印制精美,体现了鲁迅书籍装帧的设计和审美理念。鲁迅视书籍设计为艺术品,重视其中的每个环节,在封面图案设计、版式及纸张、印刷和装订等对传统传承的同时,融入现代书籍装帧设计理念。可以说,鲁迅《域外小说集》的装帧重视和借鉴了东西方文化的精华。

2.1 封面设计——中西合璧

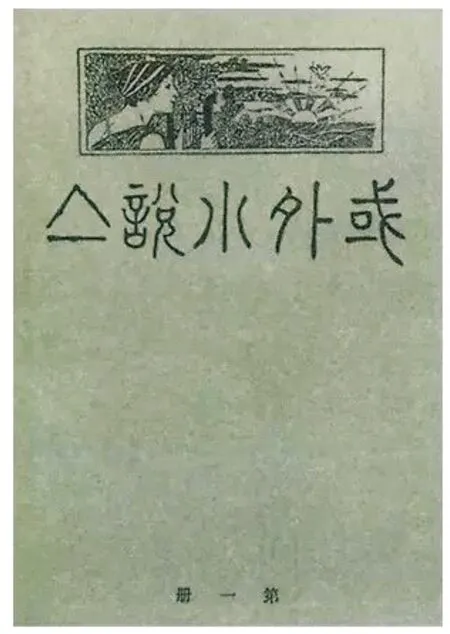

封面设计是书籍装帧的核心,形式上要求美观,更重要的是通过设计烘托作品表达的思想内容,给读者阅读的渴望。《域外小说集》封面(图1)由图案画和书名组成,以青灰为底色,设计简洁清新,典雅大方。上端的长方形图案是一个娟秀妩媚的域外少女弹奏玄琴的侧面半身像,背景是光芒四射的朝阳和一只飞向空中的小鸟。这一图案不仅体现作品的异域色彩,同时也揭示翻译作品的内容。图案下面的书名“或外小说亼”五个篆体字,按照《说文解字》书写,自右至左横排[12],书法赏心悦目。“或”和“亼”为古字,其中“或”通“域”,“亼”原是“集”的简化字,后来被废弃。封面位置和布局配置错落有致,典雅悦目,设计和版式极具艺术性,呈现出一种朴素而明朗的美感。中西合璧的封面设计,体现鲁迅对中外传统文化遗产的一贯主张,在吸收中国优秀文化遗产的同时,自然也有对异域文化的接纳,在现代书籍装帧中具有开创性的意义。

图1 《域外小说集》封面

学术界对《域外小说集》的封面图案所属和书名题写者有不同的说法。周作人回忆“上边印有德国的图案画,字型和行款,纸张,从旧德文的文艺杂志上借用来的图案,许寿裳写的篆字题目,都很经过一番经营”[13],而唐弢则认为“封面上首印的是长方形希腊图案”[12]。尽管周作人认为那是德国图案画,但学术界有不少视其为希腊女神缪斯。许寿裳曾提及图案设计:“《域外小说集》初印本的书面也是很优美的,图案是希腊的艺术。”[14]关于封面题字,周作人称其为许寿裳(又名许季舀)所书,而文史学家阿英称是章太炎所题。然而,他们的回忆都不准确。1935年,阿英将《域外小说集》第一册寄赠鲁迅,鲁迅在回信中清楚地表明题签者并非许寿裳或章太炎,而是陈衡恪:

至于书面篆字,实非太炎先生作,而是陈师曾所书,他名衡恪,义宁人,陈三立先生之子,后以画名,今已去世了[15]。

许寿裳曾出版过几本关于鲁迅的小册子,但这些文字均未提及为《域外小说集》题字之事。由此看来,鲁迅的回忆更加准确,因为书的装帧设计由鲁迅自己负责,而周作人的回忆,时间上相对久远,可能不太准确。另外,从时间上看,陈师曾那段时间正好与鲁迅有交往。1898年,鲁迅考入南京江南陆师学堂附设的矿路学堂,总办是钱德培,后来换成俞明震。陈师曾是俞明震的近亲,当时就住在学堂里,后来自费赴日本留学,与鲁迅有交往。陈师曾工于书法篆刻,给鲁迅刻过好几块印章,因鲁迅曾用笔名“唐俟”,其中刻“俟堂”二字的白文石章最佳,即“唐俟”两字的倒置,并有画赠鲁迅[16]。在《鲁迅的故家》中,周作人有对陈师曾的相关回忆记录。梁启超曾评价他是“中国现代美术界第一人”[17],可以肯定,《域外小说集》五个大字,是青年书画家陈师曾题写的篆书。周氏兄弟这一时期正师从章太炎先生,学习《说文解字》,《域外小说集》部分译文古奥艰涩,与他们所处的语境有着密切的关系。

《域外小说集》面世的时候,正值晚清翻译小说盛行,出于纯商业目的,出版社通常会用仕女图装饰通俗小说的封面,招揽读者,这些图与小说内容并没有关系。鲁迅抛弃名人题字的老套路和媚俗的封面,将美术作品引入书籍装帧,摆脱了传统书籍封面陈旧呆板的形式,质朴优美的封面设计,与图书的内容特征相符,屡屡为后人称道。文史学家杨义先生高度评价《域外小说集》封面,“似乎是一个深刻的隐喻”,他赞道:

青灰色罗纱纸上,印着陈师曾依照《说文解字》的篆文样式题写的书名,其中把“域”写作“或”,把“集”写作“亼”,都保留住周氏兄弟听章太炎逐字讲解《说文解字》时的趣味。上方印着德国的图案画,一位希腊古装的妇女,也许是缪斯在弹奏竖琴。她在绿荫浓密山冈上,面对前方旭日朝霞和欢乐地向上飞翔的白色鸟儿,似乎沉醉在美妙的音乐声中了。图案与题字,交融着东方和西方的、古老和新鲜的,于古雅、凝重而充满朝气的情调中,令人感受到开放进取的文化精神[18]!

从封面图案联想《域外小说集》译作选材的先锋性,从少女妩媚的神情、光芒四射的朝阳、凌空飞翔的小鸟可以感受到当时年轻的周氏兄弟充满的少年豪情,也预示新文化思潮的涌动。这一意境与《域外小说集》作品所预示的五四新文化价值和难以比拟的超前性,无疑是晚清译介的一股清流。

从画像到篆书题写的书名,貌似简单的封面设计,却有着深刻的寓意。鲁迅当时正处在弃医从文的人生选择节点上,国家的窘迫现状及他对病态社会与病态人性的深刻体会,在新与旧的转折时代,鲁迅希望通过文艺达到“转移性情,改造社会”的目的。封面女神悠扬的琴声,带来的应该是“异域文术新宗”,契合周氏兄弟借助文艺启蒙国民思想的愿望,表达了作者的文化诉求。

2.2 装订和版式——简约古朴

晚清书籍装订大致分线装、精装和平装三种类型,而毛边本是平装书的一大特色。鲁迅特别喜欢阅读毛边书,自称“毛边党”。《域外小说集》的装订形式,无论是周作人“装订各切下边,留着旁边不切”,还是唐弢“三面任其本然,不施切削”的描述,均被认为是毛边本(图2),《域外小说集》也成为中国现代文学史上第一本毛边书。所谓的毛边装订,指书籍天头、翻口、地脚不裁切,采用穿线装订,一帖一帖地订在一起,宽窄与封面配合,保持图书版本形式折帖原状。毛边装订留着原始的上边和外口,只要求在下边对齐,便于在书架上插放,拙朴自然。阅读时读者手持裁纸刀一页页裁开,边裁边读,给人一种参与其中的愉悦心情。此外,鲁迅还有其实际的考虑:准备出版若干册后,再把每册拆分开来,根据小说作者所属的国别或小说创作的年代,重新分类装订成书,这样能把原先一册册的丛刊、杂志性质的《域外小说集》,变成多本全新的书籍。

图2 毛边装订

《域外小说集》初版本现已成为珍本。北京鲁迅博物馆特藏库收藏有《域外小说集》第一、二册各一本。第一册藏本为钱玄同后人捐赠,1909年东京版本,装订平装齐边;馆中另藏有一本东京版的第二册,也是齐边的。但钱玄同藏本较开本略小,书边也不太平齐,估计由毛边本裁切而成。如此说来,初版本的《域外小说集》不仅有毛边本,还有切边的平装本,至少第二册是有的。

对于版式,鲁迅十分重视,尤其注意留出一些空白供校对用。他在《忽然想到》中说:“我于书的形式上有一种偏见,就是在书的开头和每个题目前后,总喜欢留些空白……每本前后总有一两张空白的副页,上下的天地头也很宽。”[19]阅读时可以在空白处写上一点意见或别的什么,非常方便,同时也避免了页面堆砌得密密麻麻的,视觉整洁美观,这是鲁迅在编辑《域外小说集》时所刻意追求的。为此,在《域外小说集》略例中,鲁迅明确规定了版式体例及装订规范:

装订均从新式,三面任其本然,不施切削;故虽翻阅数次绝无污染。前后篇首尾,各不相衔,他日能视其邦国古今之别,类聚成书。且纸之四周,皆极广博,故订定时亦不病隘陋[20]。

正是有了这些规范,初版本的《域外小说集》在经历了一个多世纪的风雨后,柔韧厚实之感犹存,仍保持着朴质而优美的风貌。毛边书可以使书的“天地头”稍宽阔,页面上下留有空间,行距不再似传统印制密密麻麻,没有印刷体的呆板,给读者一种赏心悦目的感觉;同时,大面积的空白,可供阅读时做笔记,这也是鲁迅现代意识的体现。在“类聚成书”重新“订定时”,因为新书的“三面”和先前一样,没有“切削”过,所以仍然和“纸之四周,皆极广博”的《域外小说集》原本一样是毛边。为使新书整齐美观,“订定时”将新书的“三面”切成光边,也不会出现狭窄简陋的缺点[21]。

鲁迅倡导毛边书,对毛边书的喜爱从未改变。毛边书虽发轫于欧洲,但从《域外小说集》开始,这种独具魅力、别有特色的书籍版本形式开始在中国盛行。20世纪三四十年代,毛边书一度成为文学史上的一景。

2.3 扉页与版权页——完整详细

《域外小说集》扉页上印有书名和译者姓名。两行竖排文字分别为:域外小说集第一册(第二册);会稽周氏兄弟纂译。其后是版权页(图3),出版相关信息详尽,从右到左竖排,包括出版时间、定价、发行者、印刷人、印刷所和总寄售处地址等。发行者周树人,印刷是长谷川辰二郎,由位于东京神田区锦町三丁目一番地的神田印刷所印制,总寄售处为上海英租界后马路乾记弄广昌隆绸庄,上述版权页内容完整详细。

图3 版权页

最醒目的是中间偏上“不许翻印”四个大字,凸显周氏兄弟超前的版权意识。出版时间的标注也体现了周氏兄弟的良苦用心。《域外小说集》出版时正值宣统元年,可以有三种选择:清朝宣统年号、农历或公历。第一册署“己酉二月十一日印成”,第二册“己酉六月十一日印成”,鲁迅采用农历,可能出于两方面的考虑:一是当时周氏兄弟留学的东京,正举行推翻清帝制的爱国运动,鲁迅积极参与其中,显然不会采用宣统“皇历”;而公历在晚清时期使用并不普遍,在民众当中还不太通行。因此,从出版时间的标注看,鲁迅也是考虑周全。《域外小说集》出版后在东京和上海两地寄售,第一册定价“小银圆三角正”,在当时并不高。周氏兄弟希望他们合译的首部作品有广大的读者群,他们计划第一、二册售出收回成本后,继续印行翻译作品,介绍域外文学,并把这当成一项事业。

2.4 广告文案——面面俱到

《域外小说集》第一册出版后,鲁迅回到上海。为推介他和周作人的首部译作,鲁迅自拟了出书广告。上海《时报》和《神州日报》两家媒体反对清政府,宣传民主革命,与鲁迅的思想不谋而合,且这两家媒体经常刊载小说和新小说的广告,发行量较大,成为鲁迅译作广告媒介的选择。1909年4月17日,《域外小说集》第一册广告刊登在《时报》第一版。在介绍新作的同时,鲁迅简述了从事译介活动原因和译作内容,同时就纸张、装帧、定价和发行等做了详尽说明:

新纪文潮,灌注中夏,此其滥觞矣!至若装订新异,纸张精致,亦近日小说所未覩也。每册小银圆三角,现银批售及十册者九折,五十册者八折。总寄售处:上海英租界后马路乾记弄广昌隆绸庄。会稽周树人白[22]。

在这则广告中,鲁迅将书本的装订和纸张的精致作为《域外小说集》价值的一个组成部分进行推介,是近世小说书籍中所未见的。《域外小说集》用蓝色的罗纱纸(呢布似的厚纸)精印,足见鲁迅对书籍装帧的重视及对《域外小说集》所寄予的殷切希望:计划最终形成一整套翻译文学丛书。尽管囿于晚清的读者接受环境,《域外小说集》的销售并不成功,在鲁迅看来甚至是失败的,但鲁迅追求书籍的装潢之美,由此可见一斑。

3 结 语

周氏兄弟译介《域外小说集》,正处于新旧文化激烈碰撞的时代,晚清译者热衷译介言情、冒险、侦探一类的作品,而年轻的周氏兄弟却不随流俗,刻意选择介绍弱小民族“为人生”的文学,他们的文学立场和翻译态度难能可贵。《域外小说集》作为鲁迅编辑出版的第一部译作,无论在趣味还是在品质上都有创新价值,体现了鲁迅高深的造诣。作为中国现代书籍装帧的开拓者和奠基人,鲁迅设计的《域外小说集》封面赏心悦目,主题突出,将具有启蒙思想的作品内容与质朴的装帧艺术相结合,形式和内容达到了有机的统一。读者也能从书籍装帧窥探到文本内容之外的文化思想,正如封面图案所预示的,两册仅16篇翻译作品的《域外小说集》,表达了周氏兄弟的新文化梦想。《域外小说集》也在鲁迅的编辑出版活动和中国出版编辑史上有着重要的地位。