高校图书馆多元化素养教育的政策导向与实践研究*

张宇杰 唐邦勤

(1.中国人民大学信息资源管理学院 北京 100872; 2.北京联合大学图书馆 北京 100101)

信息素养是高校学子必备的综合素质和能力,是高等学校数字校园建设的重要内容[1],全面提升信息素养已成为教育信息化的一项建设目标[2]。近年来国家出台的信息化和教育政策,以及与高校信息素养教育相关的指导文件、标准、规范等,为高校明确信息素养教育的定位、培育目标、范围和要求提供了政策指南和参考框架。文章结合信息素养范畴的演化轨迹和相关政策,分析了高校图书馆多元化素养教育的系统性变革和属性特征,构建了高校图书馆多元化素养教育的结构模型,并以北京联合大学图书馆为例,对其服务育人、文化育人和创新实践三位一体的多元化素养教育实践进行了初步探讨。

1 高校图书馆多元化素养教育的政策导向

1.1 信息素养范畴的拓展与演绎

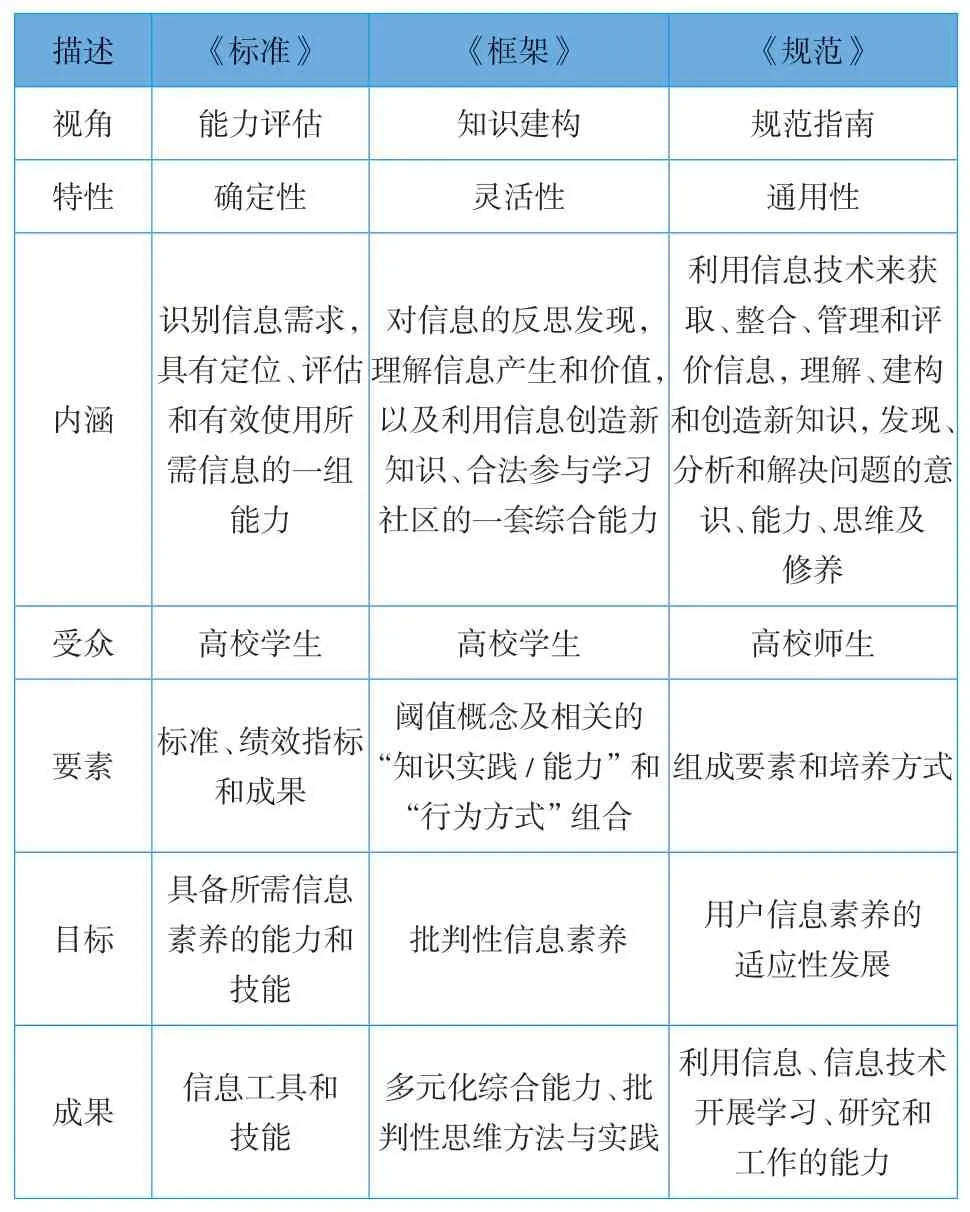

20 世纪80 年代以来,美国图书馆协会(ALA)、美国学校图书馆协会(AASL)、联合国教科文组织(UNESCO)等都先后发布过信息素养相关标准、指南,有效推动了信息素养教育研究和实践的发展[3]116-121。文章参照美国大学与研究图书馆协会(ACRL)发布的《高等教育信息素养能力标准》(简称《标准》)[4]和《高等教育信息素养框架》(简称《框架》)[5],以及我国教育部新出台的《高等学校数字校园建设规范(试行)》(简称《规范》)[1],对高等教育信息素养的特性、内涵、要素、目标、成果等多维属性进行了解析,详见表1。

表1 《标准》《框架》《规范》中对信息素养的描述

《标准》是对学生应具备的信息素养能力、技能的确定性描述[4];《框架》由元素养和阈值概念灵活组成,是信息素养与其关联素养的有机融合和批判性反思,是基于泛在信息生态环境探索信息素养与学科多元化思维有机融合的动态文件集合[5]。《框架》的发布掀起了一轮研究信息素养的新热潮,也开启了信息素养教育领域的多元化认知和发展;《规范》将信息素养纳入数字校园建设和运行层面,认为其是高校教育治理的一项有机组成部分,并指出其与高等教育多元融合和创新发展的新方向[1]。

由此可见,信息素养是多元化素养的核心内涵,其关联信息技术新情境、学科教育教学情境、公众文化情境等演绎出多元化素养。同时,多元化素养是信息素养的外延拓展,是不同用户社群的个性化信息需求产生的必然结果。

1.2 基于社会发展政策导向的多元化素养教育

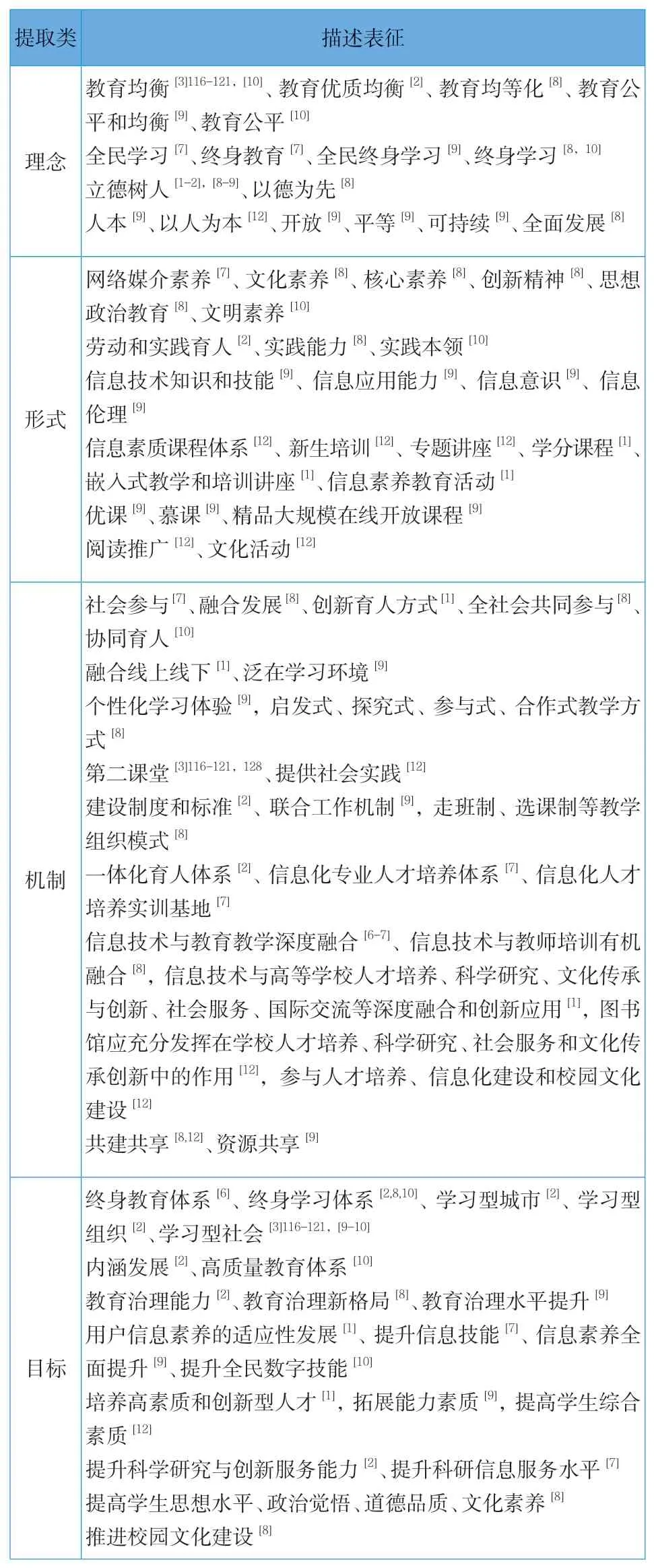

《2006—2020 年国家信息化发展战略》《国家信息化发展战略纲要》形成了支持终身教育和建设学习型社会的共识[6-7]。《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022 年)》提出全社会共同参与的教育治理新格局,将立德树人确立为教育现代化战略任务之一[2,8]。《教育信息化2.0 行动计划》将信息素养全面提升确立为教育信息化的目标之一[9]。“十四五”规划和准备出台的《“十四五”国家信息化规划》对数字化和数字中国建设作出了部署[10-11]。《普通高校图书馆章程》指出,图书馆的主要职能是教育和信息服务,要充分发挥其在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用[12]。2021 年3 月教育部发布《高等学校数字校园建设规范(试行)》,明确规定信息素养是高校数字校园建设的主要内容,要与高等教育实现多元融合和创新发展[1]。国内出台的信息化、教育相关政策文件描述出其发展的本土环境和特征,也框定了信息素养教育的社会导向和价值合理性。因此,笔者选取上述8 项相关政策文件进行文本分析,从中提取信息素养、信息技术、教育信息化等可用于描述理念、形式、机制、目标的表征词语,分析结果如表2 所示。

表2 国内相关政策的关键词描述表征提取

就社会发展而言,国内高校图书馆的多元化素养教育要契合高等教育治理和高校图书馆整体发展要求,遵循立德树人、终身学习、教育均衡、人本、开放、平等、可持续等价值理念,促进现代信息技术与高校教育教学过程的深度融合,提高师生多元化综合素养能力,实现信息素养与高等教育人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的多元融合与创新发展。

2 高校图书馆多元化素养教育的具体内容、属性特征和结构模型

我国高等教育大多处于培养学生批判性思维的阶段,上述政策和指导文件解析出的多元化素养教育理念、要求、内容和目标,为高校图书馆多元化素养教育的本土化改革研究、方案设计和实施路径提供了现实可行性。从技术赋能和时代赋能双向视角推动信息素养教育的系统性变革,可使其由单一、静态、离散的传统信息素养教育迈向多元、情境、系统的新型信息素养教育。

2.1 高校图书馆多元化素养教育的具体内容

2.1.1 内涵范畴多元

信息素养的内涵范畴不断扩充、演进,从传统信息素养拓展到元素养、媒介素养、数据素养、科学素养等多元化素养,甚至有高校图书馆开设了健康素养、金融素养、环保素养的相关培训和课程。高校师生既要具备识别新型信息素养的元素养能力,也要具备结合不同学科、科研、阅读场景的多元化信息素养能力[4]。

2.1.2 动态情境描述

高等教育环境下开展多元化素养教育需具备更多新型、离散型技能,对图书馆员所承担的角色描述更宽泛,需要有较高水平的高情境化认知和深入的参与式探究。不同情境、任务要求下的信息素养知识、实践会呈现出动态变化性,高校要根据情境将信息素养知识、技能实践和行为方式添加到教育计划中,动态扩充信息素养教育体系内容[5]。

2.1.3 社会认知重塑

《框架》重新思考了信息素养,承认信息素养是一种社会现象,可通过阈值概念的学习来实现信息素养的认知性转变,重新思考和实践图书馆事业的活力、生产力和运行方式[13],进而推动本体论和认识论层面的变革。高校图书馆也要遵循知识的社会建构理念和范式,培育多元化的批判素养和创新素养,建构图书馆事业的系统批判和社会认知。

2.2 高校图书馆多元化素养教育的属性特征

2.2.1 核心价值观和社会公正导向

美国图书馆协会(ALA)发布的多个政策文件描述了现代图书馆事业的核心价值观,并通过与《框架》的映射关系将之付诸实践[14]42-54,[15]。前述我国的信息化及教育政策和图书馆文件描述的终身学习、教育均衡、参与合作、开放、人本、平等、可持续、立德树人等理念,赋予了高校信息素养教育的本土化价值特征。信息素养教育制定以社会公正为导向的教学目标,旨在实现学生赋权和提升建设学习社区的积极性[14]42-54,[16]。

2.2.2 开放性和协同性特征

信息生态系统主体结构从“分层”转向“结网”,整个信息权力结构呈现去中心化、水平化和社会化特征,机构之间、线上线下开放共享和合作程度越高,越能促进信息流动。高校图书馆多元化素养教育需要馆员与学科专家、教师、学生、管理人员等利益相关者充分研讨,内容包括服务教学和项目小组的课程、研究课题、学生学术活动、文化活动、实践或实习项目、留学项目辅导研究等[4],形成涵盖多元化素养教育的情景化教学内容、课程和项目学习,分享推广成果的教育实践,通过信息生态系统要素权利的再分配,协同变革现有的知识获取、传播和创新机制,推进并实现新时代高等教育目标。

2.2.3 知识建构和能力建构过程

《框架》中元素养和阈值的概念可以被看作个人的思维习惯,学习者成长至拥有学科专家的知识能力和实践方法,属于知识和能力建构层面。高校图书馆多元化素养教育与专业知识、任务项目、阅读文化等特定情境融合,可在某种程度上对现有知识结构进行批判反思甚至提出质疑,进而推动学习者不断思考、调整和优化学习规则和实践方式,形成新的知识应用和迁移[17],实现信息用户甄别、获取、利用、分析、评估、创新知识各阶段能力的提升。

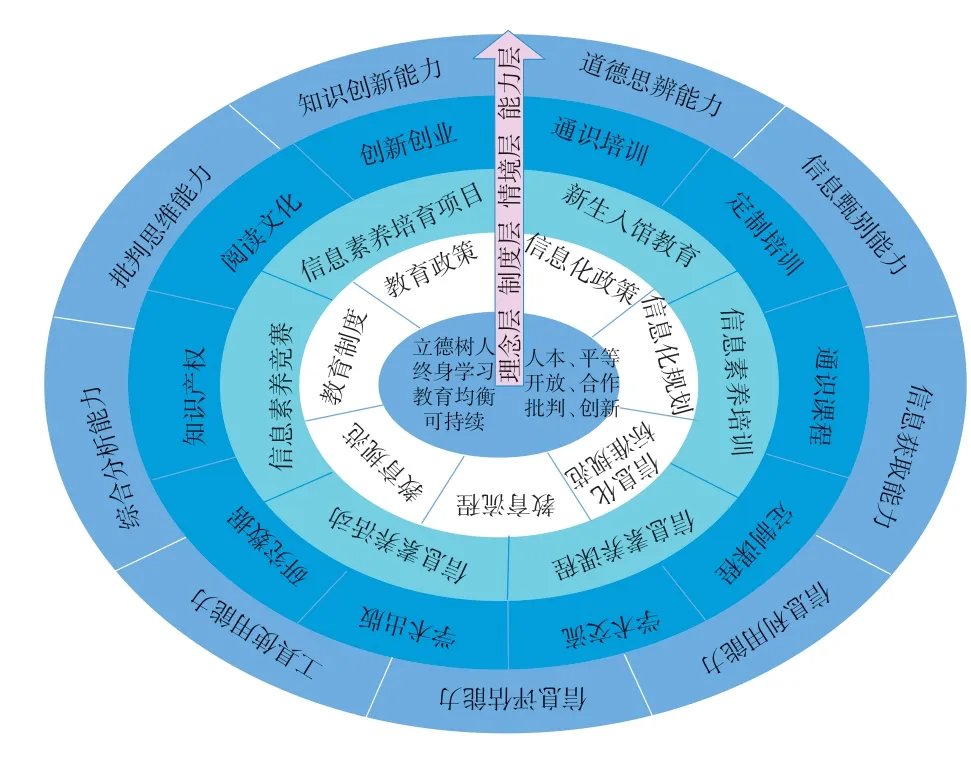

2.3 高校图书馆多元化素养教育的结构模型

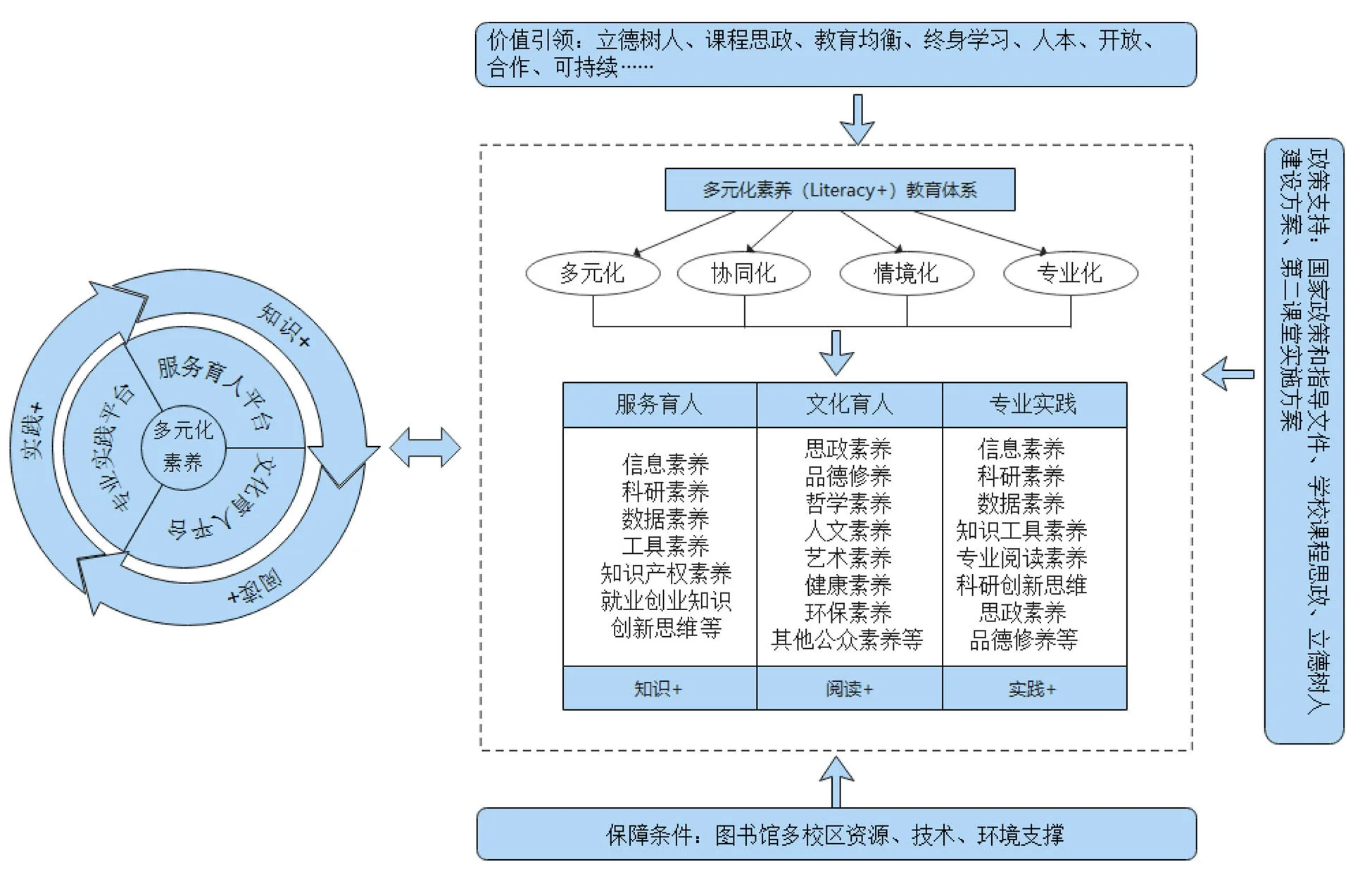

基于对上述政策、指导文件的分析,笔者构建了高校图书馆多元化素养教育的结构模型(见图1),该模型是对当前国内高校图书馆多元化素养教育宏观发展定位和实践的概括,包括“理念层—制度层—行为层—情境层—能力层”五级结构,理念层描述目标、价值观和使命,制度层描述政策、制度、规范和流程,行为层描述业务、活动、项目,情境层描述具体应用场景、任务、需求,能力层描述知识、思维、实践等能力建设。

图1 高校图书馆多元化素养教育的结构模型

3 高校图书馆多元化素养教育的实践研究

图书馆是高校多元化素养教育的主要阵地,基于多元化素养的核心要义、具体教育内容与属性特征,高校图书馆应依托自身作为学校文献信息资源中心和文化教育基地的优势开展多元化素养教育,顺应信息时代的发展特色不断融合学生发展需求,拓展传统信息素养范畴,形成多元化素养教育理念和模式。

3.1 三位一体的多元化素养教育模式

近年来,北京联合大学图书馆与学校学生处、团委、教务处等职能部门,以及学院、社团广泛合作,围绕服务育人、文化育人和创新实践三方面,打造了信息素养培训体系、信息素养课程、“两节两季”读书文化活动、研究生研习营、图情专硕研究生实践基地等多元化素养培育品牌项目,形成了服务育人实践下的“知识+”素养教育、文化育人实践下的“阅读+”素养教育和创新实践引领下的专业“实践+”素养教育三位一体的多元化素养教育实践模式。

3.1.1 服务育人实践下的“知识+”素养教育

服务育人实践下的“知识+”素养教育就是高校图书馆立足服务育人,通过模块化、情景化、专业化的培训项目和授课内容,培育师生的信息素养、数据素养、科研素养、工具素养、知识产权素养、就业创业知识、创新思维等多元“知识+”素养。

经过多年的信息素养教育实践,北京联合大学已形成受众规模广,层次化、模块化相对完备的信息素养培训体系,其将新生入馆教育纳入学校新生入学教育活动环节,采取视频、游戏闯关、新媒体等多样化技术手段开展情景式体验学习和参观。通过细化不同年级学生的信息需求特点和能力要求,该校图书馆形成了资源服务导引、信息检索利用、学术研究指南、软件工具使用、学业就业指导、专利信息服务、教授和你聊、一小时讲座等分层次、模块化的信息素养培训体系。2019 年校团委在《北京联合大学“全天候、全方位、全覆盖” 第二课堂学生成长积分认定标准》中规定,信息素养培训是第二课堂人才培养课程体系中智育平台课程的一项有机组成。

信息素养定制培训和课程是联大图书馆提供个性化、精准化信息素养教育的有效形式,如学科馆员为管理学院、旅游学院举办学科资源查找与获取类讲座;为应用文理学院和特殊教育学院举办学科前沿研判中的工具利用、文献综述撰写方法讲座;嵌入法律专业检索和旅游学院创业课堂;为教师发展中心的新教师研习营项目提供图书馆资源和服务获取方法讲座等。学校通识选修课和学院信息素养课程的开展提升了教学团队的专业能力,为申报校级信息素养基地奠定了前期基础。在抗击新冠肺炎疫情期间,图书馆推出多种在线专题/系列信息素养讲座,包括论文写作与学术规范、信息素养检索大赛、学业就业指导讲座、艺术素养提升讲座等,还策划了信息素养5 分钟微课堂、信息素养网络学堂“1+2”微视频助学系列等在线课程栏目。

3.1.2 文化育人实践下的“阅读+”素养教育

文化育人实践下的“阅读+”素养教育就是高校图书馆坚持文化育人,在校园文化建设中发挥重要阵地作用,有效落实学校立德树人的根本任务和课程思政建设工作,从多方位指导和培养大学生树立正确的人生观、价值观和文化观,培育大学生的德育、思政、哲学、人文、艺术、就业创业、健康环保等多元“阅读+”素养。

文化育人实践活动是学校第二课堂人才培养课程体系中德育、思想成长类课程的重要组成部分。北京联合大学图书馆与校党委宣传部、校学生处、校团委等部门联合组织了包括“书香联大”读书文化节(4—5 月)、“人文联大”经典阅读文化节(10—11 月)、“绽放联大”毕业季(6—7月)、“魅力联大”迎新季(9 月)在内的“两节两季”品牌文化育人活动,以经典导读、立体阅读、文化体验、主题竞赛、沙龙研讨等形式开展政治文明、文化传承、艺术鉴赏、健康环保、哲学人生类文化活动,具体内容如图2 所示。

图2 “两节两季”品牌文化育人活动

其中由中华百部经典校园行 “读书”系列,师生走读中轴线“读城”系列,真人图书馆和作家进校园“读人”系列,体验人工智能和3D 打印等“读时代”系列,走读老字号、国学工作坊“读文化”系列共同组成的 “Read+”多元主题文化活动已成为“品味经典”北京联合大学文化平台的主要建设内容。

3.1.3 创新实践引领下的专业“实践+”素养教育

创新实践引领下的专业“实践+”素养教育就是高校图书馆密切配合学科建设和专业实践,为学校师生提供专业化知识、技能和综合素质方面的培养教育和创新实践服务,多途径提升学生的科研素养、数据素养、知识工具素养、专业阅读素养、科研创新思维等多元化专业“实践+”素养。

近三年来,北京联合大学图书馆与研究生处联合推出研究生研习营项目,组织开展研究生素养类课程、讲座、沙龙、比赛和参观考察等学习、学术交流活动,优化了该校研究生科研素养培育、学习交流第二课堂和思政教育平台的建设。项目结合研究生的专业特色和培养内容,开展资源获取技巧、文献分析和管理、科研工具使用、学术研究指导、专业阅读导读、学术交流沙龙等信息素养教育实践,培育研究生的科研素养和创新能力,并结合“爱馆·爱校·爱国”竞赛活动和参观考察活动,形成了“信息素养”和“课程思政”结合的“双嵌入”学科素养培育模式。此外,该校还开设了科研素养研修班,授课注重分组互动交流和协作实操,学生要实践所学知识技能并完成结业报告。

目前,北京联合大学图书馆作为学校图情专业的校内实践教学和人才培养基地,为该专业的研究生提供了专业知识和服务技能的学习、实践场所,不仅有效支持了该校的专业教育教学,而且稳步推进了校内创新实践基地的建设发展。

3.2 三位一体多元化素养教育体系的实践驱动模型

在巩固服务育人、文化育人和创新实践三方面成果的基础上,北京联合大学图书馆又启动了信息素养教育实践基地建设项目,注重从资源、技术和环境中挖掘育人元素,制定和改进育人措施,从而形成育人合力。

资源上,注重挖掘可支持教学、科研的资源,形成了专业课程思政资源库、教材教参资源库,以及信息素养课程、作业和研学资源库;技术上,引进数据挖掘技术进行智慧图书馆和智能服务项目建设,改造提升师生信息素养教育的软硬件环境;空间上,着力打造引领校园文化、经典阅读,能有效服务师生的阅读和研学空间,突出研修室、书院、文库的艺术氛围和人文环境,形成北京联合大学图书馆育人文化特色理念下的多元化素养(Literacy+)教育体系,其实践驱动模型如图3 所示。

图3 多元化素养教育体系实践驱动模型

4 结语

高校图书馆多元化素养教育是高等教育治理创新和用户多元化需求背景下信息素养教育理论与实践研究拓展的产物,彰显了传统信息素养教育的丰富技术内涵、学科内涵和时代内涵。理念上,高校图书馆多元化素养教育要遵循立德树人的根本任务目标,遵循高等教育批判思维和创新思维的培育过程,遵循倡导的终身学习、开放、平等、合作、人本、可持续等价值理念;实践上,应注重利益相关者的合作效能和情景化教育教学,注重对多元化素养、批判思维和创新思维的培育,最终实现认识论和本体论层面,即思维方式、实践方式和存在方式的转变,推动信息素养教育的系统建构。

顺应新时代发展新契机,高校图书馆要充分依托和发挥自身的资源、技术和环境优势,与校团委、学生处、教科研管理部门和学院展开持续、广泛合作。以项目、平台、实践活动为抓手,打造图书馆特色育人文化品牌,建设服务育人、文化育人、实践育人等多元化素养教育体系,提升师生传统信息素养、数据素养、科研素养、工具素养、创新思维、哲学素养、人文素养、思政素养、品德修养等多元化综合素养,全方位支持学校的人才培养、科学研究、文化传承与创新、社会服务等目标,推动高校信息素养教育的系统性变革和适应性发展,进而实现高校图书馆内涵式建设发展。

(来稿时间:2022 年5 月)