第二届命题征集活动优质创新试题选登

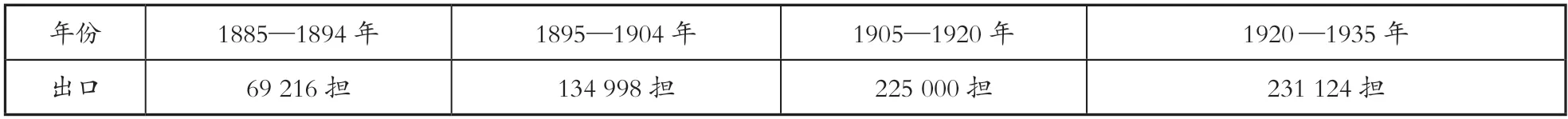

【原创试题1】表1 是从天津(近代西北羊毛主要经天津出口)出口的西北羊毛年均出口量,据此可知,当时西北 ( )

表1

A.贸易格局趋向合理

B.与世界市场联系加深

C.是羊毛出口主产区

D.民族纺织业发展迅速

【答案】B

【命题意图】本题考查近代中国经济结构的变动,考查学生对图片等材料信息的分析能力,落实唯物史观、时空观念、历史解释等核心素养。

【解题思路】根据图表“1885—1894 年69 216 担”“1895—1904 年134 998担”“1905—1920年225 000担”“1920 —1935 年231 124 担”等关键信息可知,当时西北与世界市场联系不断加深,B 项正确;A 项“贸易格局趋向合理”这一结论在材料中不能体现,故错误;材料没有其他数据对比,无法得出西北是羊毛出口主产区的结论,故C 项错误;1920 —1927 年民族工业相当艰难,D 项错误,故排除。

【高分必备】对于数据解读题,在解题时一定要抓住数据的变化趋势并学会结合历史大时代去分析变化的原因及影响,解读的内容一定要依据材料数据得出。

【创新点分析】本题选材出自核心期刊、CSSCI 期刊《云南社会科学》2018 年05 期论文《市场导向下近代中国农村经济结构的变动》,材料具有很高的权威性,内容高度精简,符合高考命题的思路和特点,同时内容选材也具有一定的创新性、灵活性,因为原创题型中图表这一类型的材料相对于其他材料来说比较难找,而命题者则是将论文中的一段材料“尽管学界缺乏对西北绵羊、羊毛总产量数据的一致认识,但因西北羊毛主要经天津出口,其出口数量能够折射出西北地区绵羊养殖业的兴盛。据海关统计,从天津出口的西北羊毛年均出口量1885—1894 年间为69 216 担(按出口总量90%折算后的数字,下同。1 担=100 斤);1895—1904 年 增至134 998 担;1905—1920 年 更达225 000 担;1920- 1935 年 为231 124 担”直接以图表的形式进行转化,这就大大增加了图表选材的途径。

(作者单位及姓名:江西省鹰潭市第一中学 汤 进)

【原创试题2】瞿林东主编《历史文化认同与中国统一多民族国家》中写道:“匈奴人刘渊(字元海)于西晋元兴元年(304)称‘汉王’,是要‘绍修三祖之世’(三祖:刘邦、刘秀、刘备),表示继承汉皇朝的事业。”这反映了刘渊 ( )

A.政治手段的阴险

B.历史文化的认同

C.统一国家的策略

D.恢复汉室的目标

【答案】B

【命题意图】本题考查中国古代民族文化的交流与认同,考查学生史料分析、信息提取的能力。

【解题思路】根据题干“匈奴人刘渊(字元海)于西晋元兴元年(304)称‘汉王’”“绍修三祖之世”“继承汉皇朝的事业”等信息可知,匈奴人刘渊借汉文化实现治国目的,体现了对汉文化的接受和认同,故B项正确。通过材料信息可看出这是他采用的一种治国策略,但不能因此说明其政治手段阴险,故A 项错误。题干核心意思在于刘渊采用汉文化进行国家治理,并未反映其统一国家,故C 项错误。西晋是匈奴人建立的政权,“表示继承汉皇朝的事业”是实现自己政权合法性的需要,是实现政治统治的手段策略,而非恢复汉政权,故D 项错误。

【创新点分析】题干材料设置的关键信息,言简意赅,意思明确,减少了学生阅读思考时间,也使学生可以很容易抓住核心内容。此题考查维度上的创新之处在于考查了获取和解读信息,调动和运用知识,分析和解决问题的能力。在设问形式上采用“反映”这一词既是一种模糊性设置,使问题外延更加宽泛,适当增加难度,同时又以“根本”限制“反映”,其实也是对题干最核心信息的把握。

(作者单位及姓名:陕西省宝鸡中学 邢 瑞)

【原创试题3】抗日战争时期,小学课本《初小国语常识》中有一幅关于如何应对空袭警报的插图(如图1),这说明,在这一时期 ( )

图1

A.课本提高了国民的政治觉悟

B.教育服务于国家现实的需要

C.国家致力于培养军事化人才

D.国民躲过空袭的成功率很高

【答案】B

【命题意图】本题主要考查抗日战争时期的小学教育等相关内容,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和探究问题的能力,考查唯物史观、时空观念、史料实证和历史解释等核心素养。

【解题思路】根据图片可知,在抗日战争时期,连小学课本里都有一幅关于如何应对空袭警报的插图,说明此时国家已经意识到要提醒国民注意空袭和应对空袭的重要性,这与当时处于战争时期的时局相关,说明教育服务于国家现实的需要,故选B 项。从插图可以看出只涉及教导学生听到空袭警报后如何应对,并未涉及政党政治及其他,也无法看出课本是否已经提高了国民的政治觉悟,排除A 项。同样,插图只能体现听到空袭警报后的应对方法,而非在培养军事化人才,排除C 项。材料无法体现国民躲过空袭的成功率很高,故排除D 项。

【创新点分析】此题运用的史料和考查的角度都比较新颖。从史料运用上看,使用了抗日战争时期小学课本的插图,考查抗日战争时期的小学教育,得出教育服务于国家现实和时局的道理。

(作者单位及姓名:云南衡水呈贡实验中学 左 霞)

【原创试题4】阅读材料,回答问题。

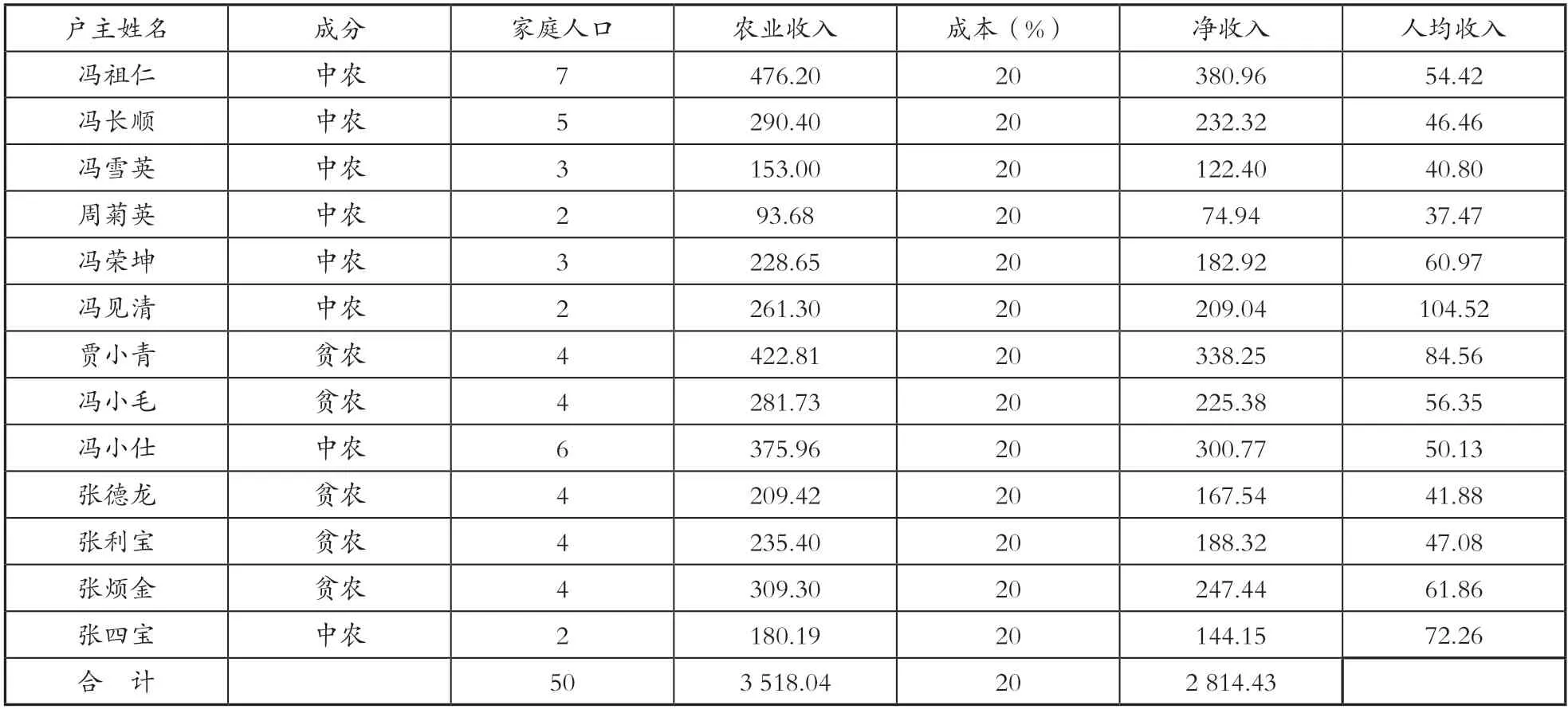

材料1951 年3 月浙江省海宁县及盐官地区的土地改革胜利结束了,全县各乡都召开了盛大的庆功会。1953 年全县农村的人均口粮是441 斤,每斤籼米0.114 元,全年人均粮食消费需花50.274 元,粮食消费占净收入的59.5%。表2 是该县太平村13 户农民家庭1953 年的农业收入情况。

表2 太平村13 户农民家庭1953 年农业收入情况表 单位:元

根据材料,计算出表2 中处的具体数据。如果要改变1953 年太平村农民的收入现状,结合所学知识指出海宁县党政干部将会带领农民走什么道路,并说明其理由。

【答案】数据:56.29。

道路:实行国家对农业的社会主义改造,参加农业生产合作社,走集体化道路。

理由:海宁县各乡村虽完成了土地改革,广大中农、贫农获得了土地、农具等生产生活资料,但是受单家独户小农经济体制局限性的限制,无法充分释放出生产力,无法在短时期内整体提高农民的生活水平,也无法满足社会主义工业化建设的迫切需求。因此,必须对当时农业经济体制进行改造,实行生产资料集体所有制,组织农民参加农业合作化道路。

【命题意图】本题按照福建新高考历史试题风格命制,安排在非选择题的第1 题,也是全卷的第17 题。试题涉及中国史主题是“中华人民共和国成立和社会主义革命与建设”。本题完全依据《普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)》“了解20 世纪50 —70 年代中国探索社会主义建设道路的曲折发展和伟大成就……理解政治、经济……等领域所取得的成就在新中国历史上所具有的开创性、奠基性意义”的相关表述要求进行命制,试题情境主要依托1953 年浙江省海宁县太平村13 户农民家庭的农业收入情况,重点考查学生对中华人民共和国成立初期土地改革与农业社会主义改造等重大历史事件的理解和认识,综合考查学生利用材料并运用所学知识分析、解决历史问题的能力,以及时空观念、唯物史观、历史解释、家国情怀等学科素养,尤其是突出考查党在社会主义过渡时期有关土地改革、农业集体化改造等经济领域中道路的曲折探索、伟大成就和开创性贡献。

【解题思路】第一问计算方框处的数据,要懂得表中“人均收入=净收入/ 家庭人口数”,即2 814.43/50=56.29。第二问“走什么道路”,1951 年土地改革已经完成,针对1953 年太平村的现状,肯定不是继续走土地改革之路,而应该是走不同于土地改革的新道路,这时就要调动所学知识进行理解推断,最后得出“实行国家对农业的社会主义改造,参加农业生产合作社,走集体化道路”。第三个问题“说明其理由”,要结合土地改革对农村生产力释放的有限性、社会主义工业化对农业发展的迫切需求、海宁县及太平村农民、农业现状进行分析说理。

【创新点分析】(1)题干材料设置:第一,主要选用了表格数据,并结合部分文字叙述,不同于纯文字材料叙述,使得考查情境相对复杂化,有助于区分不同能力水平的学生对材料的观察和理解。第二,故意将原先完整的表格数据删除掉一个数据,造成数据的不完整性,目的是为了与数学学科相融合。第三,材料内容新颖,此部分在平时教学甚至各类教材教辅资料中都没有出现或涉及,对学生而言是个完全陌生的情境。

(2)设问考查角度:第一,计算史学的考查,并兼顾高考评价体系对跨学科考查的要求,考查学生能否对材料所提供的已知数据进行测算。第二,在设问中特意用“海宁县党政干部”一词,突出中国共产党在带领全国各族各阶层人民进行社会主义建设的重大作用和意义。第三,紧贴国家意志,服务于“四个自信”的考查。

(3)教学反哺作用:对表格数据的考查,反过来也可以使学生更好地理解1953 年起我国实行国家对农业进行社会主义改造的原因,具有教学反哺的效果。

(作者单位及姓名:宁德市教师进修学院 陈朱俊)

【原创试题5】阅读材料,回答问题。

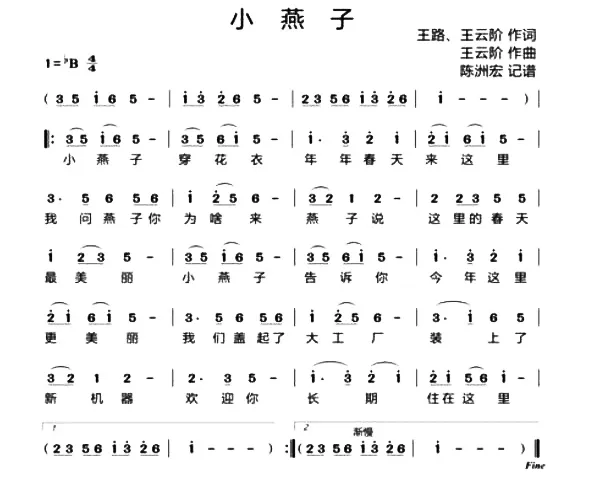

材料王路创作的诗歌《小燕子》发表于《长江文艺》(1956 年6 月号),其后被改编为电影《护士日记》的插曲(图2)。《护士日记》于1957 年公映,讲述了女青年简素华的故事。她从上海的护士学校毕业后,服从国家需要,自愿奔赴东北边陲,支援边疆建设,逐渐成长为一名优秀的医务工作者。

图2

提取材料信息,对“小燕子”这一艺术形象加以阐释。

【参考示例】《小燕子》这一歌曲,通过简单朴实的语言,清新明快的曲调,塑造出了一个朝气蓬勃的“小燕子”的形象。歌曲中的“小燕子”,热爱生活、热爱春天、热爱故土,实际上是扎根边疆的一代青年的象征,也是中华人民共和国成立初期献身国家建设的劳动者的写照。

“小燕子”这一艺术形象产生于20 世纪50 年代的中华人民共和国:在经济领域上,国民经济恢复之后,中国开启了“一五”计划,工业化建设以东北地区为重点,优先发展重工业,歌词中“我们盖起了大工厂,装上了新机器”即是如实的写照;在文艺领域上,“双百”方针提出后,文艺界人士备受鼓舞,创作了一批风格多样、反映现实的佳作,《护士日记》和“小燕子”的艺术形象就是“双百”时期的产物;从时代精神上,中华人民共和国成立初期,爱祖国、爱劳动成为新的国民公德和主流价值观,“年年春天来这里”的“小燕子”就彰显了当时的时代精神。

“小燕子”这一形象自产生之后,备受人民欢迎,随着歌曲的传唱产生了深远影响。它既激励了一代又一代的青年人热爱祖国、扎根边疆,也成为后世社会主义文艺创作的典范。

作为新时代的青年,我们应像“小燕子”一样,热爱劳动,尊重劳动,成为国家的建设者和接班人。我们还应充满家国情怀,像一只只“小燕子”,在中华民族伟大复兴的事业中寻找个人价值。

【命题意图】本题利用《小燕子》这首歌曲作为命题情境,旨在考查家国情怀、历史解释、时空观念等核心素养,同时关注立德树人,注重五育并举,渗透劳育和美育。

【解题思路】本题是一道“阐释类”的设问,实际上可以分解为两个层面:即“小燕子”这一艺术形象是什么和如何解释这一形象的出现。从历史解释的角度看,要求学生从“是什么、为什么、怎么样、怎么办”四个角度予以作答,即“小燕子”这一艺术形象是什么、“小燕子”这一艺术形象出现的时代背景、“小燕子”这一艺术形象对后世的影响和“小燕子”这一艺术形象对青年人的启发。

学生在作答时,既要充分利用材料,全面提取材料信息,防止史论分离,也要结合所学知识进行细致分析,尤其要注意多角度多层面的予以阐释。在表述上需做到表述成文,逻辑清晰,叙述完整、条理连贯,语言流畅。

【创新点分析】本题从文艺史的视角选择命题素材,以耳熟能详的歌曲《小燕子》为切入口,重点考查20 世纪50 年代的中国史,视角新颖,让学生在熟悉的情境里进行深刻的思考,引导学生在考场上思考立场,在做题中学会做人。