图书馆形象的历史嬗变及其在元宇宙中的构建∗

张麒麟

2019年4月15日,巴黎圣母院的中轴尖塔与屋顶在突发火灾中轰然坍塌。网上很快有人指出,游戏《刺客信条:大革命》(Assassin's Creed Unity)可能有助于重建巴黎圣母院,原因是该游戏的美术设计师曾花费两年多的时间以1∶1的比例在游戏中精确复刻了这座欧洲标志性的哥特式建筑[1]①《刺客信条》系列花费了大量资源复刻历史文化遗迹。在《刺客信条:起源》(Assassin's Creed Origins)、《刺客信条:奥德赛》(Assassin's Creed Odyssey)、《刺客信条:英灵殿》(Assassin's Creed Valhalla)三款作品中,育碧公司均特别推出了名为《发现之旅》(Discovery Tour)的旅游模拟器模式,使玩家可以尽情游览古埃及、古希腊和古代北欧的世界。。很多网友甚至在得知该消息后涌入《刺客信条:大革命》缅怀巴黎圣母院。

这起事件说明我们的现实世界和虚拟世界走得越来越近。从某种意义上来说,元宇宙(metaverse)就是现实世界的数字孪生体。在元宇宙即将到来的语境之下,如果图书馆试图介入其中,应以什么样的形象存在?是否要像《刺客信条》一样去复刻一座美国国会图书馆?为释此疑惑,笔者将从图书馆形象的历史嬗变开始梳理,恰如坎贝尔和普赖斯所说:“我们先要了解为什么现在的图书馆是这个样子,才能理解将来我们怎样或者为什么要把图书馆建成不同的样子。”[2](35)

1 图书馆形象的历史嬗变

分类是研究事物的基本方法。国内学者通常按历史时间顺序将图书馆形象分为封闭保守的古代图书馆、藏阅分离的近代图书馆和模数式的现代图书馆三个类型[3-6];国外学者也多以时间作为研究线索,代表作如克拉克撰写的《照管图书》[7]和坎贝尔、普赖斯合著的《图书馆建筑的历史》[2],这些研究从建筑风格的演变加以分析,认为图书馆形象变化的主要原因是书籍的数量、形制、使用方式发生变化以及建筑学和装饰艺术的发展[8]。也有研究跳出了时间视角,如哈特等认为绝大多数图书馆都可以被分为庙宇、大教堂、办公楼和玻璃房子四个类型,图书馆形象的嬗变在本质上反映了知识概念的社会历史学的建构[9]。结合前人研究,笔者将图书馆形象归纳为四种类型。

1.1 “庙宇”:神权/王权时代的图书馆形象

最早期的图书馆形制缺乏实证,一般将集中堆放文字实物的窖穴视为图书馆遗址。这些遗址均位于聚落的重要位置(如宗庙区域[10]),说明文献在当时被视为祭司阶层或王室的珍藏。从出土文献的内容(档案、卜辞等)来看,文献专为神权/王权的统治服务,并且富有神秘主义色彩。知识被视为神权/王权的组成部分,对普通民众来说,文献既不可被接触和利用,也不可被理解。这样的观念为接下来的数世纪所延续,如汉代官藏均以“秘”“中”“内”等字统称,以强调文献的“神圣性”与“珍秘性”[11],未经皇帝许可的借书、抄书行为都会受到严厉制裁[12]。

在民众对诸神有着虔诚信仰的古希腊和古罗马时代,图书馆均建于城市中心的神庙区域,它们通过柱廊与神庙直接相连,必然也是气势恢宏的神庙式建筑[13]。图书馆内部很可能和神庙一样供有神像,图书卷轴则被存放于壁龛或格子架[7](33)。我国有史可考的图书馆出现于秦汉,均位于皇宫内部,如西汉未央宫内的天禄阁、石渠阁,东汉南宫内的兰台、东观等。其中,东观的形象在陆机《洛阳记》、李尤《东观铭》《东观赋》等文献中有所描述。除藏书丰富外,其风格与追求壮丽的汉宫并无差异。图书馆内部尚没有专为大量藏书设计的家具,柜子和案几是存放文献的主要设施[14]。

总之,神权/王权时代的图书馆仅服务于祭司阶层和王室。图书馆以宏伟、庄严的“庙宇”(temple)形象存在,反映了知识与神权/王权紧密结合的权威性。

1.2 “楼阁”:贵族时代的图书馆形象

随着社会生产力的发展,统治者需要将部分权力让渡于贵族阶层以管理日益复杂的国家机器。六朝时,分封制已完全瓦解,皇族不得不接受与士族共治天下的政治局面。北魏时期出现了我国第一座存有记载的私人藏书楼,据《魏书·儒林传》载:“(平恒)乃别构精庐,并置经籍于其中。”[15]精庐即精舍,汉代用于私学之名。“精”字从“挑拣”之本义,有提炼和参悟之意。因此,“精庐”二字透露出的是平恒作为贵族阶层的独立的精神追求。

“藏书第一在好儿孙,第二在好屋宇。”[16]明代藏书家祁承道出了贵族时代图书馆形象的根本特征,即文献乃家族公产,藏书为书香传家。图书馆不再只是王权/神权的附庸,它承担着某种“纪念碑性”——作为巩固某个共同体的纽带,力图使某些价值观不朽,并实现死者与生者的精神交流[17]。以天一阁为例,为了使藏书永久留存,范钦借用“天一生水”、以水御火之意,并于形制之“高下深广及书橱数目尺寸”俱引入“地六成之”的堪舆学智慧[18];范钦长子范大冲将藏书作为家族公产,立下“代不分书,书不出阁”的规矩。依仗这座“纪念碑”,范氏塑造了延续四百余年以藏书为荣的家风。

审视贵族时代的图书馆形象,中国的藏书楼往往与周围的山水园林融为一体,以彰显主人的品性趣味;在西方,贵族们不惜花费重金,邀请大艺术家为图书馆制作精美的天花板装饰和壁画,如意大利美第奇家族的洛伦佐图书馆。纪念碑式的“楼阁”(bibliotheca)①周九常统计了415个我国历代著名的传统图书馆,发现“楼”字最多,随后依次为“堂”“斋”“阁”“殿”等(见:周九常,任欣.我国传统图书馆的社会形象解析[J].河南图书馆学刊,2013(11):2-6.)。因楼、阁二字常连用,且阁字有精巧、典雅之意,笔者此处使用了“楼阁”的称谓。另外,笔者在此处使用了拉丁语的“图书馆”一词bibliotheca作为对应的翻译,该词也为欧美一些古老的图书馆常用。形象,既象征着贵族与普罗大众之间深刻的阶级差异,也反映出贵族阶级为永久维持其文化优越性所做的努力。

1.3 “馆舍”:公民时代的图书馆形象

工业革命带来的全球化浪潮加剧了国际竞争,统治阶级不得不将某些权力分配给全体国民,民族国家成为世界政治主流。“一切等级的和固定的东西都烟消云散了”,老百姓变成要为国家兴衰负责的“公民”,并相应地获得了广泛参与国家政治、经济和文化生活的新权力。图书馆在这个过程中发挥了重要作用,蜕变为一项服务大众、以社会教育为宗旨的公共事业,将公共(public)、大众(popular)和免费(free)视为精髓[19]。图书馆员成为一种新的职业,他们将知识平民化作为对抗权力的民主之途,进而发展出维护信息公平和倡导知识自由的职业理念。

与很多古典建筑一样,公民时代的图书馆也褪去了权威与不朽的光环,成为众多的城市公共建筑之一。建筑师们不再关注与事物本质没有直接关系的纯粹的外部装饰,而是果断地朝着功能性设计方向努力[20]。基于藏书的管理流程,这些图书馆通常采用书库在后(藏)、出纳台居中(借)、阅览室在前(用)的功能主义布局,呈现为“T”“工”“一”“山”“王”“田”等条状形态的分区式建筑,如建于1895年采用“日”字形布局的纽约公共图书馆。

作为当代最常见的图书馆形象,简约、实用的“馆舍”(library)不仅意味着图书馆从藏到用、从私有到公有、从封闭到开放的认识论的转换,而且以其平淡无奇、内有乾坤的崭新形象证实着一种公民之“梦”,那就是每一个普通人都可以拥有参与社会文化生活的平等权利和通过奋斗改变命运的平等机会。

1.4 “中心”:个体时代的图书馆形象

互联网的发展进一步促进了知识的平民化,并为知识及其权力祛魅。前所未有的发展自由既强化了个体价值,也加深了世界分化,促使多元主义成为新的主流价值观。图书馆在时代洪流之下略显落寞,教育功能日益弱化,开支被迫削减,社会地位存在被边缘化的趋势[21]。作为回应,图书馆一方面开始在功能、价值和文化目标方面寻求改变,另一方面在形象上开始追求一种新的“纪念碑性”——将自身塑造为联结多元个体之间的精神纽带。

2018年建成的芬兰赫尔辛基中央图书馆(Oddi)可被视为个体时代图书馆最具标志性的形象——“中心”(center)②吴建中认为:“赫尔辛基中央图书馆的开放向我们展示了新一代图书馆应该具备的功能,即作为交流中心、学习中心和知识中心,服务城市创新,提升城市品格,助力人的全面发展。”但他并没有强调“中心”一词在概念和形象上的颠覆性意义。见:吴建中,等.开放包容共享:新时代图书馆空间再造的榜样——芬兰赫尔辛基中央图书馆开馆专家访谈[J].图书馆杂志,2019(1):4-12.。该图书馆坐落于都市中央,巨大体量的块状造型、引人瞩目的流畅线条、一览无余的玻璃墙面,迎合了人们对于知识殿堂的美好想象。它大幅削弱了书籍的地位,甚至放弃了“图书馆”的称谓,转而打造多种多样的功能区域,凸显其重塑公共文化空间的雄心。

今天的我们比过去更注重“求同存异”,图书馆也更强调向所有人开放。然而,门槛被削去之后,却发现很多人不再进入和利用图书馆。为此,图书馆迫切地需要摆脱公民时代建立的平凡形象,并通过形象的颠覆和创新去唤醒人们内心深处对知识的想象和赞美,号召以精神文化的回归对抗异化。形象建构变得空前重要,以芬兰赫尔辛基中央图书馆为代表,越来越多的图书馆致力于“显著的形态创新”[22],诚如哈维所言,在新的时代,企业“投资于形象建构就变得跟投资于新工厂和新机器一样重要”[23],这是人类社会信息过载和集体转向视觉文化[24]的必然结果。

1.5 小结:图书馆形象的生成范式

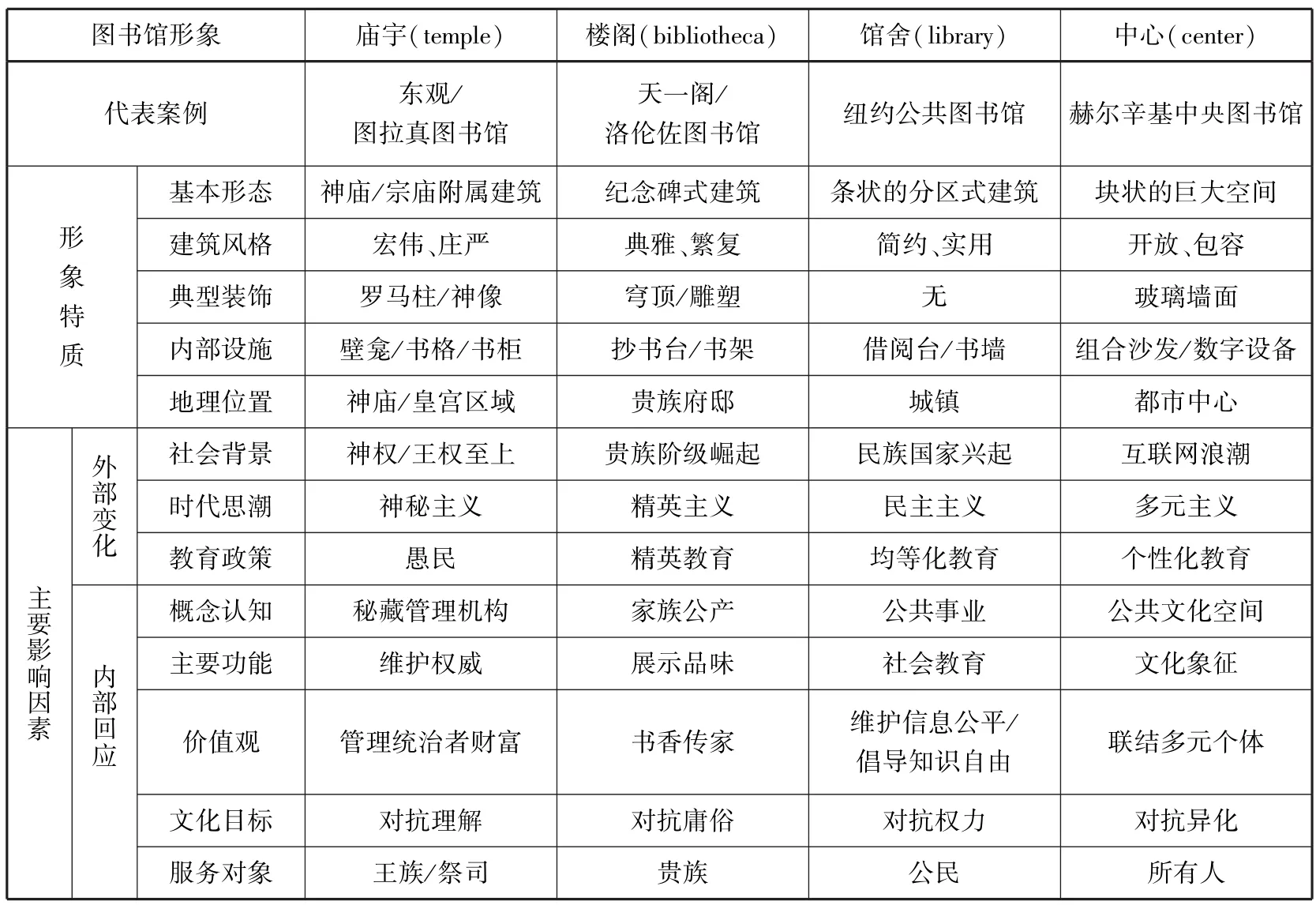

图书馆形象的历史嬗变明显受到时代环境变化与图书馆本身功能、价值观、文化目标等变化的双重影响。进一步分析,图书馆内部变化又从属于外部变化,是图书馆为谋得延续而被迫发生的回应与修正。综上所述,笔者将图书馆形象的生成范式总结为:影响因素{外在变化→内部回应}→形象特质。根据该框架,笔者列出了不同时期图书馆形象特质及其主要影响因素,如表1所示。

表1 不同时期图书馆形象特质及其影响因素

2 架空世界中的图书馆形象类型

所谓架空世界(fictional world),是指艺术创作中的虚构世界,也被视为平行于现实时空的第二世界(secondary world)。回顾以架空世界为背景的文艺作品,图书馆偶尔会出现其中并承担某些功能。梳理这些形象特质,有助于厘清数字时代人们对图书馆“虚拟形象”的共同认知并展开后续讨论。

2.1 “仿造”:图书馆作为场景设计的情感元素

大部分涉及图书馆的虚构作品都会使用一些经典元素,如图书、书架、书桌和走廊等。这些元素被风格化地重新设计、组合,仿造出一种与现实既相似又疏离的图书馆形象。这样的图书馆不单是作品中提供知识服务的场所,也向受众传递与历史、知识、文化相关的情感。例如电影《星球大战》(Star Wars)系列中出现的绝地圣殿档案馆(Jedi Library),馆内安置着传统木质书架,收藏的却是泛着蓝色光芒的全息投影电子书。该场景取材于爱尔兰圣三一学院图书馆,正如电影中的“光剑”一样,它美妙地融合了复古与科幻两种风格,既符合其架空的设定,也为电影注入了时间流逝、知识不朽的宏大叙事维度,加强了观众在欣赏太空歌剧时的史诗感体验。

2.2 “复刻”:图书馆作为沉浸式体验的视觉环境

复刻现实世界的视觉元素会使架空世界给人带来更强的沉浸感。最具代表性的案例来自于游戏《刺客信条:起源》中的亚历山大图书馆。为了在游戏世界中重现这座历史上已经完全被摧毁的著名图书馆,制作组参考了位于土耳其艾菲索斯古城的塞尔苏斯图书馆遗址,包括树立着女神像的外观立面、两层楼高的大厅、带有栏杆的阳台、墙壁上排列的壁龛、后壁正中的大壁龛(游戏中此处安放着古希腊诗人、图书馆学家卡利马科斯的塑像)等[2](51)。游戏玩家漫步馆内,各色读者自由走动、阅读、抄写和交流,欧几里得、毕达哥拉斯、埃拉托斯特尼等学者正与学生们探讨问题,仿佛亲身徜徉在群星璀璨、极其推崇文化教育的希腊化时代,流连忘返。

2.3 “拟人”:图书馆作为叙事推进的关键角色

虚构作品中的人工智能形象通常比较接近人类。当图书馆以这样的形象出现时,它不仅为架空世界增添了未来色彩,而且嵌入了对人机关系的哲思,还总是担任推进叙事的关键角色。美国电影《时间机器》(The Time Machine)中的“沃克斯”(VOXsystem)和美国电视剧《洛基》(Loki)中的“时间小姐”(Miss Minute)都是典型的图书馆拟人形象。前者是一名黑人青年男性的全息投影,与其周围那些一碰就化为尘埃的古老纸质藏书形成鲜明对比。登场时,沃克斯就文绉绉地为主人公推荐名著,后来又为穿越时间的主人公解答了关于人类历史的若干疑问。后者是一个钟表形态的卡通形象,在回答问题时喜好模拟人类手工检索资料的动作。由于时间小姐掌握着各种资料乃至机密文件,它与主人公之间的对话不仅帮助观众迅速了解虚构世界的某些设定,也增添了影片的悬疑感。

2.4 小结:图书馆虚拟形象缺少来自图书馆的内部回应

综上所述,图书馆在虚拟世界中的形象不外乎仿造、复刻、拟人三种类型,其特质及其主要影响因素如表2所示。

表2 架空世界中的图书馆形象特质及其主要影响因素

不可否认,图书馆在元宇宙到来之前已经实现了某些模拟现实(如美国麦克马斯特大学图书馆SecondLife、中国国家图书馆虚拟现实系统等[25])的应用实例,但它们都是基于真实世界的数字化再现,而非介入纯粹的架空世界,图书馆也不以某个具体的虚拟形象呈现。到目前为止,图书馆尚未参与创造过任何一个独立于现实的、基于想象的世界,也缺少对自身虚拟形象的思考——这是图书馆界在迈入元宇宙之前必须加以审视的问题。

3 元宇宙中的图书馆形象构建

元宇宙的概念对数字原住民很容易理解,但元宇宙的具体定义仍然存在很大争议。当前学者多是从构建者的角度理解元宇宙,分析其若干特征[26,27]。但笔者认为,如果从用户的角度出发,元宇宙的核心特征只有两个。其一是时空上的替代性,过去的用户只是偶尔前往虚拟世界中短暂停留,但元宇宙的用户会真实地身处其中进行学习、工作和生活。其二是精神上的超越性,元宇宙的用户能够获得与现实世界相当接近(比互联网时代更加接近)却迥然不同于现实世界的精神体验。针对这样的外部变化,图书馆应尝试做出回应:一是对替代性的替代,图书馆需要与其他机构形成功能差异竞争,以争取获得用户的时间分配;二是对超越性的超越,图书馆需要在价值观和文化目标上有所贡献,以避免用户脱实向虚、沉迷“精神鸦片”。

当前研究的另一个误区是没有区分元宇宙的规模。事实上,人们在全球规模的巨型元宇宙(这是META公司的愿景[28])和在社区规模的小型元宇宙中期待、获得的精神体验并不相同。笔者将主要基于元宇宙规模及其所蕴含的外部变化、图书馆的内部回应,提出元宇宙中图书馆的三种形象类型。

3.1 “大厅”:小型元宇宙中的图书馆形象

互联网刺激了亚文化社群的蓬勃发展。人们因为拥有共同的兴趣爱好、价值观、宗教信仰等聚集在某个虚拟空间而组成社群,可能仅有几人,也可能超过千万,如游戏《堡垒之夜》(Fortnite)的一场音乐会曾经创造了1070万用户同时在线的记录[29]。社群具有明显的文化排他性,较类似“部落”这种原始的组织形式——每个部落都有自己的图腾与神话,并因此联结在一起。

不难想象,小型元宇宙中的建筑一定极具某种风格,因为它完全由一群拥有共同话语的用户创造。由于社群内部存在较强的集体意识和共同的文化生活,图书馆没必要再承担过多的文化功能,更明智的选择是回归本质,将自身定义为资料与档案的管理机构,帮助这些大大小小的社群记录自身历史,强化共同记忆和文化认同,以对抗虚拟时空带给个体的空虚感和孤独感。区别于很多虚构作品中形态各异的“仿造”形象,小型元宇宙中的图书馆更适合采用“大厅”(hall)式的开放空间设计(类似于绝地圣殿档案馆及游戏里常出现的“某某大厅”),让社群成员自由地在其中储存、检索和浏览信息。

3.2 “奇观”:大中型元宇宙中的图书馆形象

亨廷顿指出,随着冷战意识形态对立结束,文化之间的差异将是国家之间联合、对抗和冲突的主要动因[30]。近年来,西方文明的辐射力有所衰落,西方之外的国家更加注意重拾民族传统和建立文化自信,民族主义正在加速复兴。在以国家和地区为基础的大中型元宇宙中,图书馆可以担负起传播民族文化、加强文化认同的重任。

面对一座可能有数千万乃至数亿人共同生活的元宇宙城市,图书馆建筑必须采用一种如同古代世界的“奇观”(wonder)①古希腊的旅行者们用“奇观”(亦译为“奇迹”)一词来形容技艺成就非凡的数座建筑。“世界七大奇观”的说法广为流传,以至于我国人民乐于将长城列为“世界第八大奇观”。在著名游戏“帝国时代”系列和“文明”系列中,玩家都可以率领某个民族通过建造“奇观”来获取最终胜利。这些例子都反映了“奇观”在民族文化中不可替代的重要象征意义。一样规模宏大、震撼人心的形象。从外部看去,这座图书馆有机地融入民族文化和地域特色,展现着这个民族在文化理想方面的雄心壮志。而在内部,古籍、经典著作和伟大学者是最重要的元素,集中展示一个民族的成就与自豪。无论用户在元宇宙里追求什么体验,每当他远远望见或者走进这样一所图书馆,都会重新珍视文化活动的价值,并且意识到自己并非凭空而来,而早已被共同的祖先、信仰、语言、历史和习俗所定义。

3.3 “随身伴侣”:巨型元宇宙中的图书馆形象

不断发展的云计算、物联网等技术正在催生人机物互联的下一代互联网,而元宇宙很可能会承担该使命。推特(twitter)和脸书(facebook)的成功证明,尽管国家之间存在文化差异,但全球用户仍然可以从对话中找到普世价值和共同兴趣。未来,数十亿的用户将会转移到由跨国科技公司主导的“绿洲”“Matrix”式的巨型元宇宙,任何图书馆都不可能成为这个跨文化世界中的唯一圣地。这时,不妨将“知识服务者”的理想主义譬喻落地为数字化现实,让图书馆化身为用户的“随身伴侣”(companion)。

无数的人工智能电影和“随身流”小说[31]都生动地描绘过人机交互的未来图景。个性定制的拟人形象、无所不知的信息互动、用户至上的服务理念、多元包容的价值取向,这些会是巨型元宇宙中图书馆形象的竞争力所在。千变万化的外表、口音和性格之下是图书馆更加原子化、泛在化的知识服务,图书馆也能更精准地填补人类与生俱来、永不满足的好奇心,对抗无知以及因无知带来的傲慢、误解、孤独和恐惧。

3.4 小结:依据元宇宙规模构建图书馆形象

图书馆在元宇宙中面临的外部变化及其内部回应能够直接反映在元宇宙的规模上。据此,笔者提出了元宇宙中图书馆的三种形象,如表3所示。

表3 元宇宙中的图书馆形象特质及其主要影响因素

4 结语

时代环境的变化决定了图书馆的命运,而图书馆人向来都是顺势而为。在各个时代,图书馆都承担了某些独特的使命,并呈现为某种形象,由此书写了数千年延绵不绝的发展史。新技术的发展速度出人意料,元宇宙呼之欲出。在迈入虚实相生的新时代之前,图书馆必须坚定对自身能力的信心,提前筹划布局,积极回应创新。更关键的是,图书馆需要在元宇宙中尽快找到自己的功能、使命和定位,构建差异化的文化与价值观输出路径,才能在未来虚实相融的文化信息服务中谋得一席之地。