学龄前儿童的绘本查询元素研究∗

朱军华 杨丽娟 张幼君

学龄前儿童更偏好重复阅读熟悉的图书[1,2]。国际阅读协会和美国幼儿教育协会联合发布的《学习阅读和写作:适合幼儿发展的实践》中指出,重复阅读对于儿童理解文本、熟悉不同体裁、复述能力等均具有显著的益处[3]。因此,无论是为满足儿童自身的需求还是为儿童发展的要求,都应积极支持儿童对已知绘本的重复阅读。在当今图书馆、绘本馆逐渐普及的背景下,儿童对已知绘本的查询需求逐渐增多。然而,这种需求却常常被忽视:图书馆的在线公共检索目录系统(OPAC)要求用户输入各种书目信息,如标题、作者、出版社和其他关键词,而以往的研究证明,这种要求对低龄儿童来说是十分困难的[4,5],而且搜索引擎也无法满足低龄儿童的信息查询需求[6]。

此外,学界在探索如何解决低幼龄儿童查询已知绘本的困境方面也有不足。根据对相关研究的梳理(参见本专题第二篇论文《面向儿童的图书信息组织研究与实践进展》),已有的研究存在三个问题:第一,目前的研究主要集中在“学龄儿童”相关领域,关于学龄前儿童的信息查询行为或信息组织的研究很少。第二,现有的儿童绘本信息组织如信息标识与元数据等,都来源于儿童对图书的“选择”经验,而不是“查询”经验。考虑到信息查询和信息组织的相互作用,面向儿童的信息组织应该从儿童的信息查询行为中提取,而不是从绘本选择行为中提取。第三,现有的研究缺乏对实施信息组织方案后儿童查询图书效果的测试对比研究,研究者们提出的信息组织改进措施是否能够真正提升儿童用户的图书查询效果与体验,尚有待探索。

为了解决这些问题,我们对学龄前儿童查询绘本的行为进行了探索性研究[7],通过收集学龄前儿童查询绘本时的描述语句提取绘本查询元素,并揭示学龄前儿童的绘本查询策略,构建面向学龄前儿童的绘本信息组织。在此探索性研究的基础上,我们设计开展了“小小图书导航员”科研众包项目,通过增加绘本类型与数量和描述绘本的学龄前儿童的数量,以及通过为儿童提供更加自然真实的环境,验证与补充此前探索性研究的发现。

1 研究设计

1.1 研究目标

本研究的目标是收集3—6岁学龄前儿童在阅读绘本后对绘本的查询描述语句,从中提取学龄前儿童的绘本查询元素,构建面向学龄前儿童的绘本信息组织方案。

本研究是对此前研究[7]的拓展,具体表现在三方面:(1)此前的研究选择了四本绘本作为研究材料,仅提炼了儿童对于有限绘本的查询元素,可能存在由绘本选择偏差带来的研究结果缺乏代表性问题。(2)此前的研究仅获得了45名儿童的有效描述,本研究期望邀请更多的儿童参加,拓展绘本描述的样本量。(3)此前的研究由两名研究人员共同面对一名儿童,存在由于儿童紧张导致的无效样本较多问题。因此,本研究提供了更加自然、令儿童放松的环境,将研究融入图书馆的借阅活动,通过指导家长按照要求完成研究流程,收集儿童在阅读绘本后的描述语句。

1.2 研究实施与数据收集

1.2.1 研究实施途径

本研究的主要研究对象群体为3—6周岁的学龄前儿童,对象群体的招募依托在杭州图书馆少儿分馆(原杭州少年儿童图书馆,以下简称“杭图少儿分馆”)开展的“小小图书导航员”项目及系列活动开展。

“小小图书导航员”项目的“绘本奇遇”活动采用线上线下相结合的方式进行,举办时间为2020年1—6月。线上主要是采用科研众包的数据收集模式,请家长和儿童通过微信公众平台发送研究所需数据。线下主要指将打包的绘本放在杭图少儿分馆的一楼大厅,家长进行网络预约后可前往现场办理借阅并领取绘本,同时也达到了对活动进行营销推广的效果。

1.2.2 预测试

在科研众包项目正式开展之前,我们开展了小范围的预测试。预测试的目的首先是完整实施一遍我们设计的数据收集流程,通过了解线上科研众包项目在实施过程中遇到的困难,进一步完善整体项目的设计、提高项目质量;其次是为科研众包项目提前预热,在营造气氛、宣传活动的同时建立与预测试参与者的紧密联系,加强其在正式活动中的带头作用;最后是对所收集数据的质量进行初步判断,从而把控研究的整体方向。

2020年1月22日至3月21日,通过“杭图小小图书导航员”公众号(前“杭少图小小图书导航员”公众号,随杭图少儿分馆更名而变更),共招募13组家庭的14位3—6岁学龄前儿童及其家长参与预测试,获得125条绘本的描述数据。在对预测试的数据进行初步分析的基础上,对正式活动的诸多具体细节进行敲定并对整体活动流程进行整改优化。

1.2.3 数据收集

预测试后,数据收集过程按照科研众包项目的一般流程开展,主要涉及事前、事中环节。事前阶段进行充分宣传,介绍该科研众包项目的目的、意义;事中阶段对参与者进行培训,通过采取相关激励措施调动参与者的积极性。

数据收集的主要途径为:先请家长按照平时习惯与儿童一起阅读借阅的绘本,再请儿童挑出还想再读的绘本,将绘本封面以照片形式发送给我们。然后让家长把书藏起来,询问儿童:“如果将这本书还回了图书馆,混在了很多书中,我们还想找到它,你会怎么和图书馆员描述这本书?”并请儿童用微信语音功能将回答发送给我们。

为保证数据来源于儿童的真实想法,在活动期间我们会持续提示家长:“孩子的回答没有正误之分,所有的回答均有帮助。请您不要提示孩子,以免影响孩子的思路,感谢大家的配合。”家长将与儿童进行情景模拟过程中的对话进行录音并发送给公众号。

对于家长发来的绘本描述信息,我们进行如下操作:(1)下载图片及音频;(2)搜索相关绘本内容作为参考对照;(3)审核并进行转录;(4)发送审核通过信息(包括“审核通过信息”和“累计获奖信息”),或与家长确认音频内容或视家长的干预情况提出改进建议;(5)上传至百度网盘进行存储与备份。

1.2.4 数据审核与清洗

数据审核的剔除标准主要包括:(1)家长过度引导,如明确引导儿童回忆绘本的封面、故事内容,或指导儿童如何回答等;(2)研究人员根据录音判断儿童是否存在对照着绘本进行描述的情况,如在录音中听到书本翻页的声音、家长与儿童对话中提及查书等。

我们请家长询问儿童如何描述要查询的绘本,是尝试还原图书馆员帮助儿童找书时的情境。在实际找书过程中,图书馆员会询问儿童绘本的标题、作者,或请儿童描述封面、故事内容等具体信息。因此,在数据清洗过程中,我们对于能够按照要求提问,在问答多轮后家长再主动询问绘本的故事内容等具有明确指向性信息的数据予以保留。

1.3 资料分析

1.3.1 数据整合

预测试获得实际参与活动的9名儿童的125条绘本描述,进行数据清洗后,有效数据为8名儿童的65条绘本描述。正式活动获得69名儿童的862条绘本描述,进行数据清洗后,有效数据为64名儿童的626条绘本描述。对预测试和正式活动数据进行合并后,共获得67名儿童的691条有效绘本描述。其中,有5名儿童在参加预测试后又参加了正式活动。

1.3.2 编码材料的确定

我们在数据收集过程中发现了绘本描述模式固化现象,即提交绘本描述语音次数较多的儿童会偏向采用固定的绘本描述模式。很多儿童提交的第1—2本绘本描述模式显示他们尚处于探索阶段,描述模式比较多变;但当多次得到“审核通过”的反馈后,参加活动的儿童会依赖自己之前采用的绘本描述模式。也有一些儿童一次便提交5本绘本描述。总体而言,参加活动的儿童一般在描述5本绘本后就开始采用固定的描述模式。

为了避免来自同一名儿童的高度同质化描述影响研究结论,我们采取如下编码材料选择方案:

(1)选取每名儿童的前5条绘本描述进行编码,不足5条的全部编码。对于参加过预测试和正式活动的儿童,考虑到两场活动间隔一个月以上,儿童的绘本描述模式可能会产生变化,因此对他们两次活动产生的前5条均进行编码。

(2)对于绘本描述数量多于5条的儿童,使用第6条进行理论饱和检验,如出现新的二级编码,则顺序选择第7条为理论饱和检验的数据,以此类推,当不再出现新的二级编码时,则转为使用该名儿童的最后一条绘本描述进行理论饱和检验。如出现新的二级编码,则逆序选择倒数第二条,以此类推,直到不再出现新的二级编码。

1.3.3 数据编码

为了确保熟悉数据和研究内容,编码人员是全程参与数据收集的研究人员,通过编码培训确保编码人员对编码过程有一致的理解。两位研究人员独立分析数据后逐一比较代码,根据编码一致性计算公式[8],获得编码一致性为72%,一致性信度为0.84,经过讨论达成完全一致。

(1)初始编码

初始编码旨在从儿童的描述中提取绘本查询语句,在编码的过程中需要将原始材料打散并逐句赋予一定的概念。初始编码使用儿童的原句,本阶段共获得1064个初始编码。

(2)主轴编码

主轴编码旨在发现、建立主要概念类属与次要概念类属之间的各种联系,从而将分散的资料以新的方式重新组织。在该阶段,对初始编码进行分类、串联,以“学龄前儿童的绘本查询策略”为视角重新审视初始编码。在这一阶段,1064个初始编码被提取、组织成30个核心元素。

(3)选择编码

选择编码是指在已经发现的类属概念中,选择核心的类属概念,通过进一步分析,将与核心概念相关的类属概念集中起来。我们依照绘本结构将上述30个主轴编码归属于3个概念范畴。

(4)理论饱和验证

理论饱和验证与编码材料的确定同时进行。对编码过程中的概念、类属进行饱和检验是扎根理论三级编码中重要的一环。理论饱和验证是指保持资料与理论间的互动,将资料转化成抽象层次的类属与概念,并建构概念之间的关系,直到理论性饱和。目前对于理论饱和验证没有明确的规范,换言之,理论饱和是研究者的一个主观感受,依靠研究者的研究经验和尺度把握[9]。

由于个体的局限性,在对数据资料进行编码的过程中,难以避免编码主观性过强的缺点,也可能存在对部分文本或编码的遗漏。为了降低研究结果的不确定性,提高编码概念的准确性,验证抽象类属的饱和性,本研究做了以下努力:

(1)向在学龄前儿童阅读研究领域有丰富经验的研究者与图书馆员进行咨询,并结合本次实验的研究设计、具体实施情况、清洗后得到的数据的质量,可以基本判断对每名儿童的5本绘本描述进行编码满足理论性饱和,于是在编码过程中,我们使用第六本进行理论饱和验证。

(2)在得到1064个初始编码、30个主轴编码、3个选择编码的基础上,随机抽取未编码的绘本描述数据,由研究人员再次进行相同步骤的三级编码,均未发现产生新的代码系统。这表明本次研究数据的选择是合理的,得出的编码体系是科学的。

至此,本研究通过上述努力完成已有编码的理论饱和验证,编码结果在程序上是严谨可靠的,可供接下来的数据分析使用。

2 研究结果

2.1 学龄前儿童参与情况统计

2.1.1 人口学特征

有效参与本研究的学龄前儿童共计67名,其中,男孩 25人,占比 37.3%;女孩 42人,占比62.7%;3岁儿童共24人,占比35.8%;4岁儿童共20人,占比 29.9%;5岁儿童共 9人,占比13.4%;6岁儿童共14人,占比20.9%。

2.1.2 绘本描述

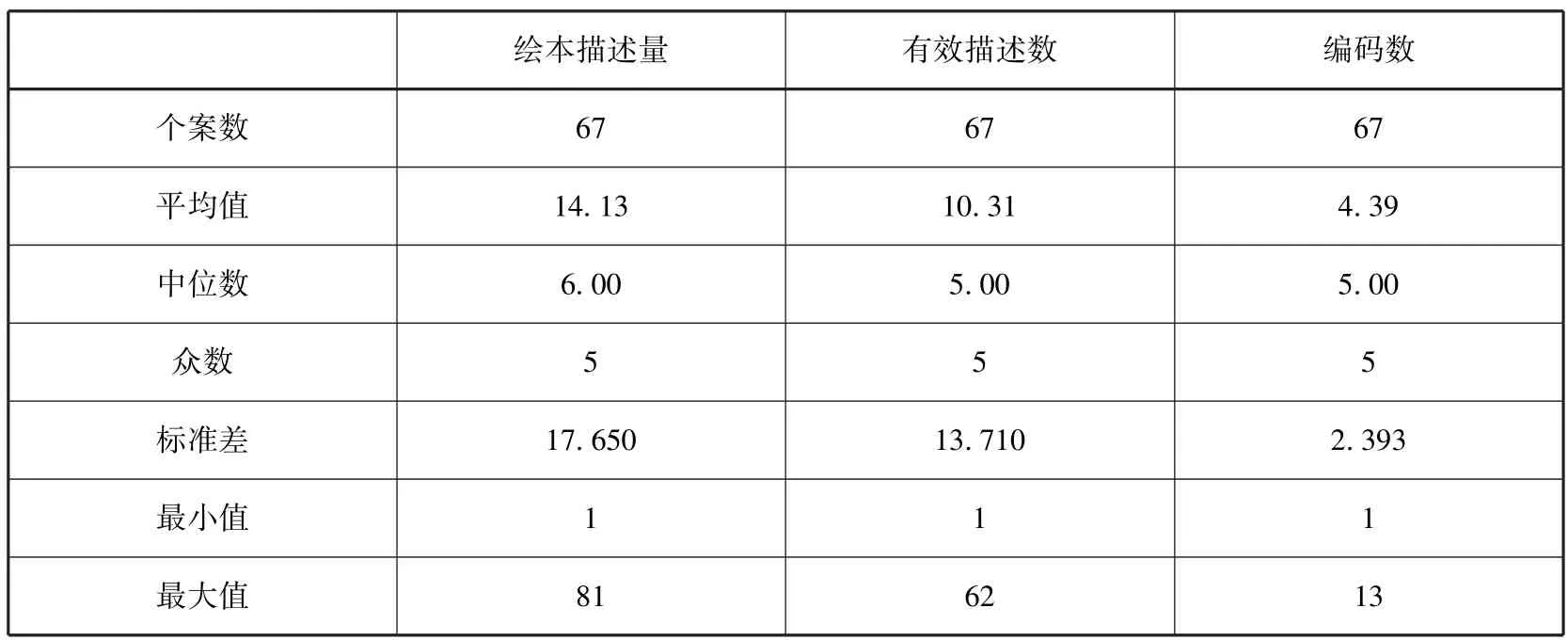

对有效参与活动的67名学龄前儿童的691条有效绘本描述数据进行分析,如表1所示。其中,“绘本描述量”展示了儿童参与活动的情况。67名儿童中,提交绘本描述最少的为1条,最多的为81条,平均每名儿童提交了约14条绘本描述。大部分儿童提交了5本绘本描述,中位数为6。“绘本描述量”的均值远大于中位数和众数,数据分布较为右偏,这表明仅有少部分儿童提供了较大量的绘本描述数据(见图1)。该组数据的偏度为2.28,峰度为4.83。

图1 绘本描述量频率统计

表1 绘本描述数据统计

“有效描述数”展示了经过清洗后有效的绘本描述数量。67名儿童中,有效描述数最少的为1条,最多的为62条,平均每名儿童提交了约10条有效绘本描述。大部分儿童的有效绘本描述数为5。在这一阶段,有效描述数仍存在数据分布右偏的倾向(见图2),但相较于绘本描述量数据而言,偏度(2.25)和峰度(4.62)均有所和缓。

图2 有效描述数频率统计

“编码数”展示了对有效绘本描述进行编码后的统计数据。67名儿童中,被编码的描述总计为294条。最少的为1条,最多的为13条,平均对每名儿童的约4条描述进行编码,大部分儿童的编码数为5。根据之前拟定的编码原则,意味着大部分儿童的绘本描述在5条后不再出现新的二级编码。与此同时,还有一些儿童能够尝试不同的绘本描述方式,使其绘本编码数大于5。

2.2 学龄前儿童绘本查询描述元素

本次科研众包模式的研究共采集到学龄前儿童的30个绘本查询描述元素,相关定义及举例见表2。下文将依照前期研究划分的概念范畴(D1)、在绘本故事中的作用(D2)、在绘本中出现的位置(D3)三个元素维度[7]中,元素被提及的频次,降序呈现研究结果。

表2 科研众包模式下儿童的绘本查询描述元素及定义

续表

3 研究发现与讨论

3.1 学龄前儿童频繁使用的绘本查询元素主要为绘本故事内容元素

多项研究揭示了儿童所关注的书籍中的内容元素。Reuter对96名1—5年级儿童使用国际儿童数字图书馆(International Children’s Digital Library,ICDL)平台选择书籍的研究揭示了儿童会依据书籍的内容元素选书,包括插图、故事梗概、主题、情节、体裁、主题词、风格等[10]。Beak研究发现6—9岁儿童在挑选图书时考虑的因素涉及书籍的多项内容元素,包括角色(外貌、性别、名字)、体裁、插图、故事(包括封面图片、情节、讲述风格、封底梗概、标题等)、主题(包括内容、个人目标与活动、封面图片、封底梗概、目录、标题等)[11](95-96)。虽然这些研究并没有提供儿童查询绘本使用元素的直接证据,但在挑选与决定阅读图书过程中考虑的元素代表了儿童对书籍的认知过程,揭示了儿童早期阶段的知识组织系统发展情况[11](172)。

本研究中学龄前儿童频繁使用的绘本查询元素,即频次超过30的元素包括动物、标题、物品、人、内容、地点、封面、颜色、关系。其中,动物、物品、人、内容、地点、关系6个元素均属于故事内容元素。这说明,学龄前儿童会频繁使用绘本故事内容中的元素对绘本进行描述与查询。本研究的发现与儿童选择阅读图书的研究具有一致性,均说明了图书内容元素在儿童对图书认知中的重要地位。

3.2 学龄前儿童使用标题查询绘本的概率为50%,且准确率不高

总体而言,参与本研究的儿童使用标题进行图书查询的概率约为50%。根据标题使用情况统计:至少使用过一次标题的儿童占比最多,为57%;完全没有使用过标题对绘本进行描述的儿童,占比约为24%;仅有19%的儿童每次描述时都使用标题。儿童使用标题的情况与年龄、性别无关。

以往儿童信息查询领域的研究者认为,成人习惯于使用标题、作者等信息进行图书查询,而儿童采用不同的查询策略[12]。本研究则发现,学龄前儿童也能够有意识地使用标题进行绘本查询,在本研究中,标题元素的使用频率排第二位,这一信息查询行为与成人类似。在一项面向三所印度高校图书馆的研究生与研究人员用户的问卷调查中,非常频繁使用标题进行图书查询的被试约占33%,从未使用过标题进行图书查询的在304名被试中仅有1名,占比几乎可以忽略不计[13]。这说明虽然学龄前儿童总体上已经开始有意识地使用标题进行绘本查询,但其占比远远低于成人群体中的分布。

儿童准确说出标题的绘本描述占总绘本描述量的39.8%,占标题使用的79.1%;不准确标题的绘本描述占总绘本描述量的10.5%,占标题使用的20.8%。这说明学龄前儿童在描述标题时有可能存在描述不准确的情况,导致影响查询结果。以往的研究者也注意到这一问题,如Borgman和Walter等人开发的科学图书馆目录系统可以使儿童在层次结构中浏览主题,尽量减少儿童在使用图书馆目录查询系统时面临的回忆、拼写、词汇和打字技能方面的困难[14,15]。还有博伊西州立大学(Boise State University)计算机学院研究团队开发的QuIK搜索引擎,能够预测儿童的查询意图,以避免由于错误拼写、儿童群体中的专属词汇导致的查询失败等问题[16-18]。

儿童的确存在使用标题查询绘本的需求,但会遇到由回忆、理解等方面导致的绘本标题描述不准确情况,在开发面向学龄前儿童的绘本查询系统时,既不能因为低估学龄前儿童使用标题进行绘本查询的意愿及能力而完全取消标题查询;也需要照顾没有意识或能力使用标题进行绘本查询的儿童,从而设置其他途径的查询方式,同时需要考虑到儿童常见的标题描述错误问题,在系统中予以辅助。

3.3 科研众包活动的启示

以往的科研众包项目发现,尽管报名参与活动的人数很多,但大多数工作实际上都是由少数用户完成的。如英国伦敦大学学院(University College London)主导的边沁手稿转录科研众包项目,有2934名用户注册了该项目,但只有382人(13%)转录了一份手稿或其中的一部分,几乎有三分之二的人只转录了一份手稿,绝大部分的工作是由17个“超级转录员”完成的[19]。在本研究中也出现了这种情况,如图1显示,少数儿童贡献了大量的绘本描述,大部分儿童主要描述绘本数在5本及以下。为了避免少量儿童同质化程度过高的绘本描述模式影响研究结论,我们最终制定了“选取每名儿童的前5条绘本描述进行编码,使用儿童的第6条绘本描述作为理论饱和检验数据”的数据筛选与理论饱和检验依据。

4 结论与研究局限

本研究创新性地在学龄前儿童信息组织构建研究中引入科研众包模式,在网络上进行数据收集。收集途径的创新为本研究带来了较丰富的数据,保证了疫情期间研究的持续,但也存在一些局限。

受网络沟通途径的局限,本研究在数据收集过程中遇到了一些问题,如部分家长对研究任务的理解存在偏差,误以为本活动的目标是帮助儿童准确复述绘本,因此在最初的数据收集过程中存在家长过度引导、甚至要求儿童对照绘本描述的情况,导致最初的数据质量不高。对此,我们的解决方案是向家长解释研究的目标、价值,给出可操作性的示范建议,帮助家长理解活动的意义,以便更好地提供数据。同时,加强数据检查和清洗,以保证该研究过程和结果的有效性。此外,我们在活动期间尝试通过多种途径扩大样本和绘本数量,尽力使数据来源更加多元,提高研究成果的代表性。

由于一些热门主题绘本可能存在多个版本,为确保数据录入与分析准确,我们请家长在发送儿童描述语音时发送绘本的标题和封面。但在收集数据的过程中发现,这一要求可能导致家长在引导儿童时过于强调标题和封面的作用,也可能造成本研究中儿童对标题的提及频次较高。

在数据编码分析过程中,由于本次研究并非当面收集数据,且所掌握的绘本资料有限,设置的编码原则为:除非儿童明确提到绘本的插图等视觉元素,或我们能够查询到绘本插图进行判断,否则不使用此类编码。这造成此次编码中对“插图”编码的登记频次较少,可能导致研究结果在此方面的偏差。