“双减”政策研究现状与深化拓展

黄明涛 吴绀萍

(1.黔南民族师范学院 马克思主义学院,贵州 都匀 558000;2.韶关学院 学生处,广东 韶关 512005)

义务教育阶段学生的学业负担问题一直为社会各界所广泛关注,我国各级教育行政部门在不同时期出台过相应的政策文件,试图解决这一难题,然而,义务教育阶段学生的学业负担问题并没有得到解决,校外培训如火如荼,教育内卷不断加剧,导致众多家长焦虑情绪日益蔓延。2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,该意见的出台标志着“双减”政策已经上升到了国家战略的高度,是今后我国义务教育领域必须常抓不懈的一项重要工作。自“双减”政策实施以来,海南、北京、上海、重庆、吉林、成都、新疆生产建设兵团、长沙等地密集出台关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案、措施和意见,不断推进“双减”政策的落实。学术界从服务国家战略角度出发,围绕“双减”政策问题展开了一系列的研究,形成了较为丰富的研究成果,但是对“双减”政策的研究还处于发展阶段,还有许多重大问题亟待研究,应当继续深化拓展。运用文献计量分析工具对 CNKI 数据库中的344篇关于“双减”政策研究的文献进行分析,以期全面呈现当前“双减”问题研究的学术版图和发展趋势,同时也为深化拓展“双减”政策研究提供新思考。

一、数据来源和研究方法

(一)数据来源

采集的数据来自中国学术期刊网络出版总库(CNKI);检索条件如下:年 between (2021,2022);题名=双减 或者 title=中英文扩展(双减),题名=双减政策 或者 title=中英文扩展(双减政策),关键词=双减 或者 keyword=中英文扩展(双减),关键词=双减政策 或者 keyword=中英文扩展(双减政策)(精确匹配);数据库为学术期刊跨库检索。共检索出377篇文献,去除无效文献33篇,有效文献共计344篇。

(二)研究方法

采用当前主流的可视化研究软件CiteSpace,该软件可视化效果好,是国内外文献研究的重要工具。通过运用CiteSpace软件对344篇文献进行处理,输出作者合作共现、关键词共现和研究热点聚类等信息,可视化呈现最近“双减”政策研究的热点和演进趋势。同时,还辅助运用计量方法,对发文期刊、高产作者、高引文论文和研究机构进行描述和分析。采取定量与定性相结合的方法,梳理过去十多年“双减”政策研究的演进路径、主要内容和发展趋势,然后剖析研究的特点和存在的不足。

二、“双减”政策研究的基本情况

(一)研究机构与研究主题

通过中国知网进行分类检索,输入篇名“双减”或含“双减政策”,发文时间选择2021年7月24日至2022年3月12日,共检索出2402篇文献,其中报纸1876篇,期刊论文377篇,还有部分会议论文,短短7个多月时间发文总计超过2400篇,足见“双减”政策议题的超高关注度。在这里,主要分析期刊论文的情况,主要发文机构有北京师范大学(13篇)、华东师范大学(10篇)、湖南师范大学(8篇)、华中师范大学(7篇)、华南师范大学(7篇)、北京教育科学研究院(5篇)、人民日报社(4篇)、广西师范大学(4篇)、首都师范大学(3篇)、陕西师范大学(3篇)和中国教育科学研究院(3篇),在发文量排名前10的机构中有8所师范大学和1家教育科学研究院,师范类大学是“双减”政策研究的主阵地。“双减”政策的研究主题主要包括“双减”(123次)、校外培训机构(67次)、作业负担(50次)、义务教育阶段(39次)、校外培训(32次)、作业设计(21次)、学业负担(17次)、义务教育(15次)、课后服务(11次)、中小学(11次)和教育出版(8次)等。从研究主题可以发现,“双减”、校外培训机构、校外培训、作业负担等主题是研究重点。

(二)发文期刊与所属学科

根据CNKI显示,发文量排名前列的期刊主要有《中国教育学刊》(16篇)、《人民教育》(14篇)、《教育科学论坛》(13篇)、《河南教育(教师教育)》(11篇)、《中小学管理》(7篇)、《宁波通讯》(7篇)、《中国民族教育》(6篇)、《中国社会工作》(6篇)、《出版广角》(6篇)、《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》(6篇)、《教学与管理》(5篇)、《中国经济周刊》(4篇)、《中国考试》(4篇)。从发文期刊来看,以教育类专业期刊为主,刊登的研究成果及时反映党和国家的教育战略、方针和政策,有的期刊专门开设“双减”专题,如《中国教育学刊》2021年第12期开设“学校落实‘双减’政策研究专题”,《教育科学论坛》2022年第2期开设“‘双减’政策何以高品质落地”专栏。也有部分关注社会热点问题的期刊对“双减”政策问题予以高度关注,如《健康中国观察》和《中国经济周刊》等。

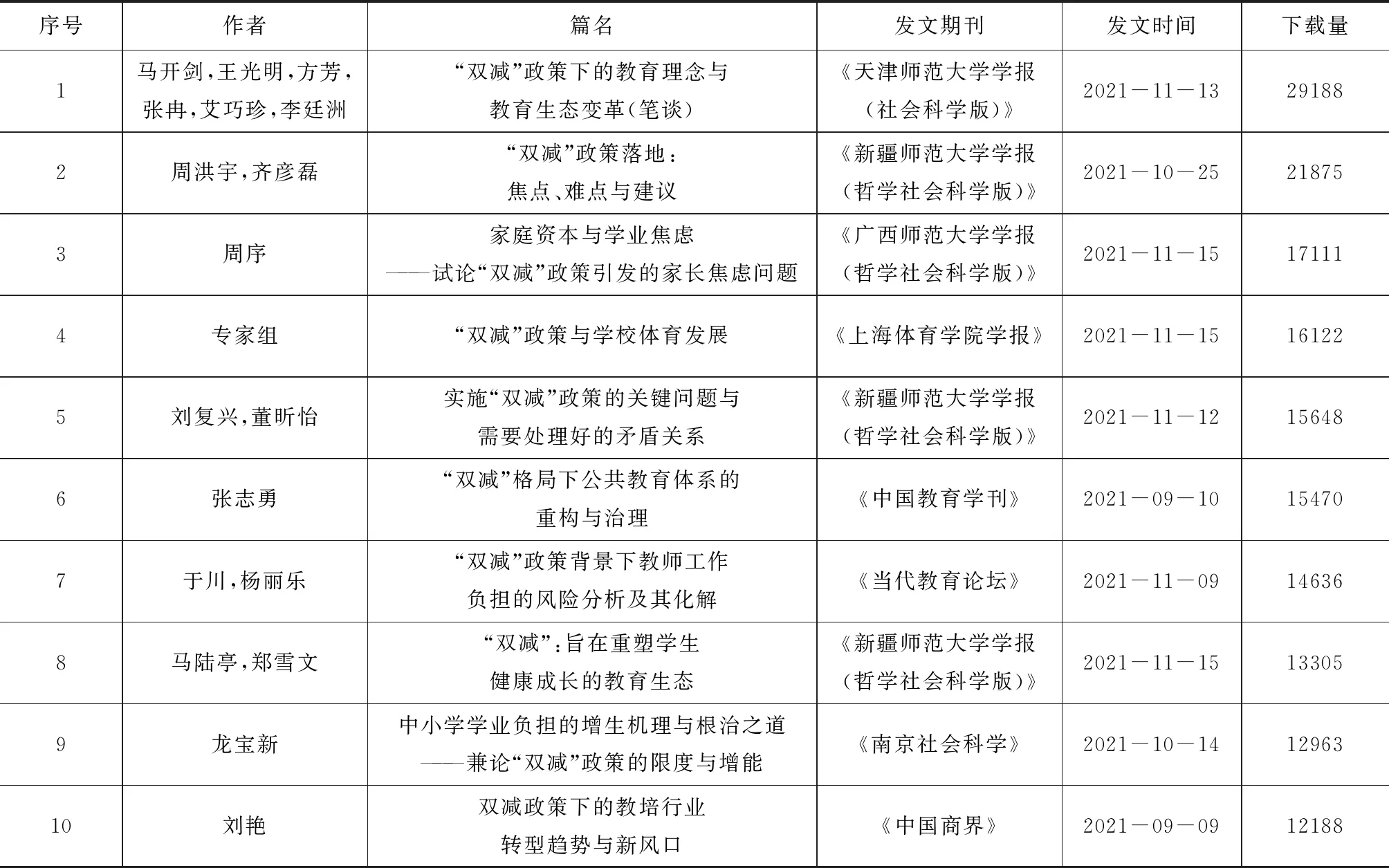

(三)高下载量文献情况

高下载量论文说明了论文研究的主题被高度关注,而高被引论文则说明该论文在学术界的影响力。由于“双减”政策研究起步不久,研究成果处于成长阶段,论文的引用量较少,难以通过引用量来评价文献的影响力,故选取高下载量的论文进行分析。2021年年底,《天津师范大学学报(社会科学版)》就“双减”政策问题进行组稿,于当年11月刊发了《“双减”政策下的教育理念与教育生态变革(笔谈)》,六位专家就“双减”政策问题进行了探讨,下载量将近3万次,在学术界获得了极高的关注度(见表1)。排名前10的高下载量论文,研究主题主要有“双减”政策落地、“双减”政策与家长焦虑、“双减”政策的核心问题、“双减”政策与教育体系变革、“双减”政策与教师工作负担、“双减”政策与学生学业等多个方面。

表1 高下载量文献(排名前15)

三、基于关键词的研究热点与内容版图分析

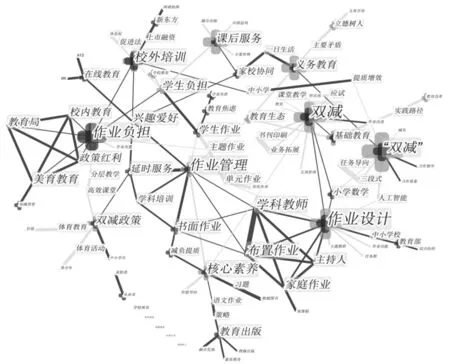

(一)热点关键词分析

关键词是论文的核心词汇,通过CiteSpace将关键词频次量化数据输出为知识图谱,可以直观展示“双减”政策研究的概貌。在CiteSpace界面中,时间区间选择2021—2022年,Node type选择“Keyword”,thresholding(c, cc, ccv)设置为(2, 2,20),使用Pathfinder精剪网络,输出关键词共现图谱(见图1)。从图1所展示的信息来看,“双减”政策研究的重要节点有“双减”、作业设计、作业负担、作业管理、双减政策、校外培训 、课后服务、义务教育、基础教育、学生负担、核心素养和教育出版等。将热点关键词共现图谱和前述研究主题的量化数据对比来看,二者高度重合。

图1 关键词共现图谱

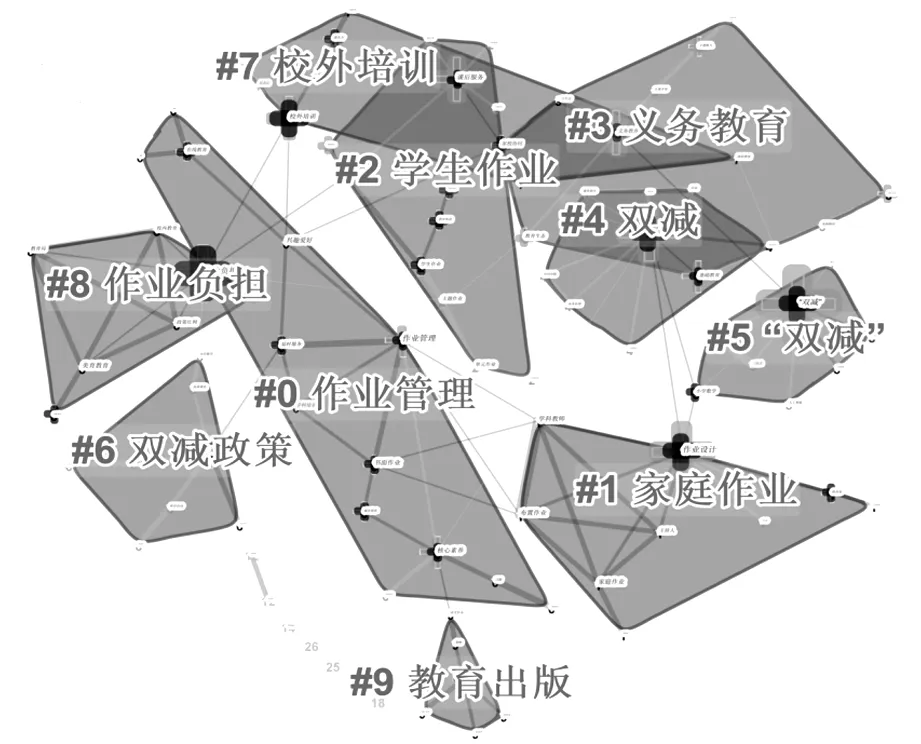

(二)以关键词为基础的内容版图

图2是在热点关键词共现基础上形成的关键词聚类图谱,从图2中可以看出,CiteSpace将所有关键词分为10大知识聚类,分别为#0作业管理、#1家庭作业、#2学生作业、#3义务教育、#4双减、#5“双减”、#6双减政策、#7校外培训、#8作业负担和#9教育出版。这10大知识聚类也可理解为当前“双减”政策研究的知识板块,每一个板块都包含若干关键词,如#0作业管理包括延时服务、核心素养、价值导向等关键词;#1家庭作业包括综合防控、教育部、任务群、作业功能和主题教研等关键词;#3义务教育包括教育改革、基础教育、义务教育、实践路径、立德树人和教育生态等关键词。

图2 关键词聚类图谱

(三)基于关键词聚类图谱的内容板块解读

CiteSpace输出的关键词聚类图谱将热点关键词分为10个聚类,这10个聚类只包含了聚类关键词,如果只看关键词则难以对研究的内容进行深入了解。为了挖掘知识图谱中的关键词及其聚类隐藏的文献信息,应当对关键词聚类图谱的内容板块进行深入解读,以便全面把握“双减”政策研究的态势。在此,将10个聚类分为五个部分内容进行解读。

1.“双减”政策的价值、目的和实现路径问题

(1)探讨“双减”政策的逻辑与价值。“双减”政策的出台,在于纠正错误的教育观念,回归教育的价值,其背后隐含一系列的政治、社会和经济等动因,并非单纯的教育问题。梁晨认为,校外教育培训增加家庭负担,社会资本主导教育培训行业扭曲了教育的价值,挑战了社会主义教育“培养什么人”的根本性问题,国家从战略高度解决这一顽疾,背后蕴含着特定的政治逻辑[1]。余晖认为,基础教育属于公共产品,公共产品应当具有公共性和公平性。当前我国的基础教育的公共性面临校外培训无序竞争、培训机构削弱学校作用、内卷化竞争加剧以及课后托管外包加重学生家庭的经济负担等多重挑战。因此,回归基础教育的公共性体现了“双减”政策的深层逻辑[2]。周洪宇认为,“双减”政策必须强化学校育人的主体地位,回归立德树人的初心[3]。陶蕾和杨欣认为,“双减”的价值证成包括四个方面:一是纠偏观念错误,回归教育初心;二是具化问题抓手,协调教育改革;三是实现知识融合,创新研究范式;四是强化治理效能,夯实课后服务[4]。

(2)探讨“双减”政策的目的。杨兆山和陈煌认为,当前我国实施“双减”政策的目的是引领基础教育实现“四个回归”,即回归“育人为本”的教育本质、回归学校教育主阵地地位、回归学生的全面持续发展、回归促进社会公平正义的价值使命[5]。王黎明认为,从学校层面来看,减轻学生的课业负担只是表象,根本目的在于破除唯分数论。学校应当围绕破除唯分数论制定配套的评价体系和规则,建立多元评价机制,引导学生差异化发展,满足学生的个性化成长[6]。马陆亭和郑雪文认为,当前义务教育阶段以分数为导向,教育目的重筛选而轻成长,导致教育生态失衡。因此,“双减”政策出台,应当重塑良好教育生态,以学生健康成长为根本目的[7]。刘光萍和马香莲认为,基础教育“双减”政策的目标取向包括四个方面内容:一是扭转教育的功利化和短视化;二是优化基础教育生态;三是学校教育以学生全面发展和健康成长为重点;四是提高教学质量[8]。桑安琪认为,教育的最终目的在于促进人的发展,“双减”政策的目标在于切实提高基层教育阶段的育人水平,减轻学生负担,消除家长焦虑情绪,回归教育的初心[9]。

(3)探讨“双减”政策的实现路径。“双减”政策出台后,如何实现政策目标,采取何种方式实现,实现政策目标的阻碍因素是什么,这些都是学者们研究的重点议题。杨雪梅和王维认为,“双减”政策的落地,离不开社会、学校和家庭多方共同凝聚共识,在思想先行的基础上,明确各方职责,通过活动助推和科学管理作业等方式确保“双减”取得成效[10]。葛海丽和张广君从“前理解”的解释学出发研究“双减”政策的制约因素和实施策略,他们认为教育功利化、学习竞争化、社会分层和职业不平等影响“双减”政策实施的效果,提出了从三个方面推进“双减”政策的有效实施:一是正视目标群体“前理解结构”的存在;二是引导公众形成正确的教育教学观念;三是促进“视域融合”[11]。王红和陈陟认为,当前义务教育体系严重内卷,培训市场不断膨胀,应当从阻止教育资源过度叠加、满足学生多样化需求、提升教学水平和拓展教育实践边界等方面着手,实现“双减”政策“破卷”[12]。周洪宇和齐彦磊在分析“双减”政策落地的焦点和难点的基础上,提出了完善义务教育均衡发展、建立校外培训监管机制、完善课后服务制度、建立多元治理平台和推进教育评价制度改革等十条落实“双减”政策的建议[13]。平思情从利益相关者理论视角分析“双减”政策存在的问题,认为政府对校外培训监管困难,教培行业转型升级面临困境,教师面对提质增效面临挑战,针对以上问题提出通过多方合力推进“双减”政策的落实[14]。

2.“双减”政策背景下的校外培训与课后服务问题

(1)探讨“双减”政策落实与校外培训治理。王宪平和程一可认为,在国家“双减”政策的高压下,当前校外培训机构的整治取得了一定的成效,但是这种短期的专项整治属于运动式治理,缺乏科学化和体系化,未来应当着眼长远,以生态系统理论为指引,树立治理平等和多元的生态理念,实现从“野蛮生长”到“良性发展”的转变[15]。著名学者熊丙奇认为,“双减”政策出台后,校外培训机构要“营改非”,资本无法继续逐利,改为非营利性机构如何规范经营,政府应当做好引导。校外培训机构减少并不意味着培训需求减少,培训需求存在就可能存在转入地下和家庭的隐性变异的学科培训,如何监管这类培训成为治理的难题[16]。谢欣荷以某校外培训机构教师课堂话语为例,研究“双减”政策实施后校外培训机构的教育焦虑贩卖问题,指出校外机构教师的话语受到政策影响,说明起到一定的抑制焦虑的作用,但是仍旧存在“打擦边球”的情形,如课堂强调技巧、规避检查、超前教学和加大思维难度。解决这一问题,要从减少学校教育不良竞争、丰富教学内容和做好个性化需求等方面进行改革[17]。张茂聪等人认为,当前我国社会组织独立性不足,专业性不强,合法地位有待提升,社会组织参与校外教育培训治理存在短板,未来应当完善社会组织的参与校外培训治理的制度供给,建立参与教育治理的认证标准,规范准入程序和提升专业能力[18]。

(2)探讨“双减”政策落实与课后服务问题。罗枭和侯浩翔对7省市的252名教师进行访谈调研,发现“双减”政策实施有效减轻了学生负担,学校吸收多种资源进入课后服务队伍,如江苏吸引民间艺人和非物质文化传承人,南京市鼓励退休教师、社会专业人士等各类知识分子加入,课后服务水平不断提升[19]。黄晓玲认为,“双减”政策背景下的学校课后服务课程化实施有其合理性,但是当前存在课程供给内容单一、课程设置体系化不强、课程实施规范性科学性不足、教师负担过重等问题,应当从整体规划、政策协调、回应需求、多元供给、全面保障和技术赋能等方向进行完善[20]。周玲认为,“双减”政策重在做减法,但是也要求做加法,提升课后服务水平就是加法的重要内容,当前在课后服务方面以政府财政支持为主,学生家庭分担一定比例,社会其他主体通过赞助方式提供,在投入方式上包括专项拨付、预算管理和转移支付,为了确保课后服务的质量,要做好服务质量评价工作[21]。付卫东和郭三伟认为,当前中小学课后服务存在体制机制不健全、缺乏实施的具体细则、师资问题突出、城乡差异大等问题,针对这些问题提出了完善对策[22]。

3.“双减”政策背景下的学生作业管理问题

“双减”政策要减的是学生作业负担和校外培训负担。作业管理是减轻作业负担的必然要求。贾音和王立刚研究“双减”政策出台后不同地区学校教育提质问题,发现成都市将作业管理纳入学校办学质量评价体系,探索建立“基础作业+弹性(特色)作业”模式,鼓励教师建立作业资源库,让学生拥有更多的选择[23]。张红翼和陈恒平认为,“双减”背景下学校应当从学生发展的“德性”、作业管理的“刚性”、作业设计的“理性”、分层布置作业的“弹性”、结合生活实际的“个性”以及作业反馈的“效性”等六个方面做好学生的作业管理[24]。胡庆芳认为,在唯分数的应试教育背景下,学生书面作业偏重,作业布置淡化设计性,作业忽视学生的差异性,教师作业批改缺乏指导性,针对存在的问题提出了从作业目标、内容和形式进行作业设计,打造作业设计的“三维度+六要求”的标准框架[25]。杨清认为,“双减”背景下中小学作业改进应当坚持全面育人的导向,做好控量提质,通过作业促进学生全面发展与个性需求的平衡,教师探索“计划—实施—反思”的作业流程,教研组深化“标准+”作业的设计与实施,学校要做好统筹管理[26]。王学男和赵江山在研究英国、日本和法国等国中小学作业的基础上,建议我国义务阶段教师以认知科学、教育学和教育技术等知识为基础进行作业设计[27]。还有学者针对不同学科的作业设计进行探讨,陈幼玲以小学数学作业设计为例,提出了作业设计的对比性、结构化、应用性和拓展性[28]。方建兰和汪潮认为,在“双减”政策背景下,语文作业的设计应该摒弃原有的以知识技能为目标的导向,转向以培养学科核心素养为导向,注重思维训练、审美意识和文化内涵提升,布置本体性和拓展性作业,教师作业批改转向作业展评[29]。何晓斓和刘明东探讨“双减”背景下的小学英语作业设计问题,他们认为传统的英语作业设计没有明确的理念,作业设计质量水平低,忽视学生学习心理建设,应当在建立以学生为中心理念的基础上遵循减负增效原则,在作业设计上要做到创新形式、量少质优,作业布置要亲切清晰,作业评价要激发期待和热情[30]。

4.“双减”政策背景下的教育出版问题

我国是教辅出版大国,从幼儿园、小学、初中、高中、大学到研究生阶段,都有大量与之相对应的教辅出版物。教辅出版物以教材为中心,目的在于辅助学生深化对教材知识技能的掌握,提高考试分数。教辅出版是加剧教育内卷的重要因素,在“双减”背景下,教辅出版面临改革。浙江出版联合集团的郑汉阳和浙江教育出版社的周俊认为,教育出版部门应当认清“双减”实质,从服务国家战略的高度出发,在思政课程教材、爱国主义教育、科学素质教育、法治教育等方面着手落实“双减”政策,不断提升教育出版服务质量[31]。安徽教育出版社的李冰冰认为,“双减”政策出台,安徽教育出版社的评议类和市场类教辅等传统业务面临萎缩危机,应该从提升出版内容质量、加快融合出版转型、改变营销模式、开设创新项目、设立专门研究部门等方面着手应对危机[32]。福建人民出版社的李建周和魏清荣认为,“双减”政策出台后,教辅出版应该重视内容质量的提升,图书编写应该以学生学科核心素养提升为重点[33]。江苏凤凰出版传媒股份有限公司的宋吉述认为,“双减”政策改变教辅图书品类结构,对图书出版质量和服务提出新要求,在深刻理解教育新理念的基础上找准教育出版的方向定位,不断优化运营模式,提升教育服务能力[34]。广东教育出版社的林雁认为,作为教育出版机构,可以提供线上课程服务、课后服务、校园阅读拓展服务、搭建作业批改平台、打造研学基地等,将义务教育回归民生,做到公平覆盖[35]。曾建辉认为,我国的教育出版与国家的方针政策紧密相关,与课程设置和考试制度等存在“共振”和“耦合”,“双减”政策实施必定对现有的教育出版格局产生影响,今后的教育出版市场结构将持续优化,课外读物和少儿读物持续繁荣,教育出版监管也随之增强。教育出版行业应当适应新形势,加速转型升级,坚持高质量专业化发展,加强跨域合作,努力争取政府政策支持,加速教育出版平台化转型[36]。

四、“双减”政策研究的深化拓展

2021年7月“双减”意见出台,标志着“双减”政策进入实质性执行阶段,也引发了学术界对“双减”政策研究的热潮。运用CiteSpace文献分析工具对“双减”政策研究的344篇文献进行梳理和分析发现,“双减”政策问题是当前教育学研究的热点,“双减”政策一出台即获得了极大的社会关注,除了教育学还包括新闻传播学、社会学、公共管理等学科都给予相当的关注。从研究成果来看,既有成果不仅对“双减”政策出台的背景、价值、重点、难点和方向进行宏观层面的探讨,而且还从“双减”政策落地的角度分析学生作业管理、课后服务和教辅出版等微观问题。这些研究成果及时回应了国家政策需求,为寻找“双减”政策落实的有效方案提供了思路。从总体来看,“双减”政策问题的研究还处于起步阶段,在研究内容、研究视角、研究方法等方面还存在不足,今后应当从以下五个方面进行深化拓展。

(一)加强“双减”政策背后深层的社会因素分析,寻找解决问题的可持续性方案

义务教育阶段学生作业繁重,校外学科培训加重家长焦虑,原因在于中国的教育体系和社会结构缺陷。如果孩子在义务教育阶段未能升入高中,特别是优质高中,孩子考上优质大学的机会就越小,意味着在未来的就业竞争中失去优势,前途不被看好,而进入职业教育学校的孩子则意味着没有前途,这是导致教育内卷和家长焦虑的核心。进行何种改革,让进入职业学院和技师学院的学生都能得到社会的认可,都有平等的机会实现阶层的流通,这些问题值得深入研究。

(二)深入研究“双减”政策落实与校外培训的有效治理

“双减”政策出台后,很多地方出台实施细则严格贯彻落实,但是也有不少地方通过打擦边球方式或者其他隐蔽方式逃避政府监管,导致“双减”政策落实流于形式。未来应该对落实“双减”政策效果明显的地区或学校进行深入研究,总结校外培训治理的经验。校外培训治理涉及政府、社会、家长和学校等多方主体,不同主体承担何种角色,如何通过制度设计和职责分配实现对校外培训的有效治理,这些问题都值得深入探讨。

(三)如何通过中考和高考改革降低“双减”政策落实的压力

“双减”政策被部分学者认为治标不治本,只要考试选拔制度存在,唯分数论英雄的客观现实存在,“双减”政策就是权宜之计而非长久之计。在当前的教育体系下,很多人认为中考和高考录取以分数为衡量标准,甚至是唯一标准,考场上只有分数是公平的,在这种现实社会条件下,如何推进中考和高考制度改革,建立被社会广泛认可的多元评价体系是难点所在。

(四)采取实证研究方法,对教育行政部门、社会公众、家长、学校、教师和学生进行调研,评估“双减”政策落实的情况和效果,根据调研结果调整相关政策和措施。

“双减”政策涉及多方利益,从政府公共政策的有效执行、消除家长焦虑情绪和充分发挥家校合作的角度,都应当及时对“双减”政策的落实情况进行调查和反馈,从中发现问题和解决问题,同时也为后续完善“双减”政策及其相关措施提供有力支撑。

(五)加强对先进国家义务教育减负问题的研究,从中吸取经验教训

梳理既有文献发现,部分论文研究韩国义务教育阶段学生减负失败问题,还有部分涉及对德国、英国和日本等国家的学生负担问题,但是研究都不够深入,还有很大的挖掘空间。总体而言,我国学术界对先进国家义务教育阶段学生减负问题、作业布置问题、校外培训问题、考试选拔问题、学生成长问题、升学与社会结构问题、升学与个人发展问题的研究都还停留在表面,亟待学术界进行深入研究,为我国当下推进的“双减”政策提供助益。