左转待转区对干线信号联控的综合影响

黄河,范英飞,2,李鹏飞,贾志绚

(1.太原科技大学交通与物流学院,山西 太原 030024;2.西南交通大学交通运输与物流学院,四川 成都 611756)

1 引言

随着城市现代化的不断发展,机动车保有量不断增加,道路拥堵越发严重。干线作为城市交通系统的主体之一,承担着城市路网的大部分交通负荷。多数城市采取信号联控的方法,产生“绿波”效应,从而提高干线的运营效率,达到缓解交通压力的目的[1]。

目前,关于干线信号联控的研究主要以降低车辆延误,提高道路通行效率为主要目的[2]。卢凯等[3]提出了一种基于信控方案与绿波车速的协同优化方法,实现了相位与车速的协同优化,达到降低延误和停车次数的目的。荆彬彬等[4]针对双周期的干线绿波信号协调控制现有的缺陷,搭建适应于双周期的协调控制模型,以满足不同流量下的优化目标。Ma W J等[5]为了提高传统干线信号联控模型中交通流的效率与安全,提出了一种分区支持的多模态频带(PM-BAND)模型,考虑了车辆的类型与交通需求的影响,显著减少了车辆的停车次数与延误。Zhuo H等[6]面向干线信号联控中交通流量较低的交叉口存在绿灯时间浪费的现象,建立了不均匀双循环(UDC)模型,加入对最大绿波带与了解出行需求的考虑,大大降低了联控干线中车辆在不拥堵交叉口的延误。梁杰等[7]提出大周期协调控制优化思路,搭建大周期内行程时间模型,实现对不同周期时长的信号交叉口的综合优化。

随着交通流量的增加,左转待转车辆易超过左转车道的容量,影响相邻车道直行车辆的运行,造成交叉口拥堵现象频繁发生。设计专用左转待转车道能够实现交叉口处车辆的分流[8],从而缓解这一问题。章国鹏[8]指出合理的左转待转区的设置能有效提高交叉口通行能力,并从安全角度对左转待转区进行研究分析。陈亦新等[9]依据交叉口处左转待转区交通参数,构建待转区通行能力计算模型,验证了左转待转区的设置对提高交叉口通行能力的有效性。蒋贤才等[10]为了缓解直行车辆与左转车辆冲突严重的问题,搭建了面向左转待转区的交通延误模型,有效改善了设有左转待转区的信号交叉口的效率与安全问题。

左转待转区的设置会影响交叉口处信号相位的灵活性,然而现有研究主要集中于传统的干线信号联控或交叉口处待转区的渠化设置,对两者之间存在特定影响的研究较少。羊钊等[11]指出左转待转区的设置与相位相序有着重要联系,针对不同路况提出六种信控方案,有效分析了左转待转区的设置对干线信号联控的效率影响,然而缺乏安全的考虑。Ma D F等[12]研究证明在不同相序情况下绿波优化效果有所不同,对交通效率的提高也有所不同。针对上述研究的缺陷,为了分析左转待转区对干线信号联控中协调方向的综合影响,本文以信号控制方案为基础,通过相位相序的不同表征交叉口处有无待转区的设置。选取太原市某干线,通过实地调查其交通流量,借助微观交通仿真和间接安全仿真软件,分析左转待转区对干线信号协调联控的综合影响,以为后续城市交通规划与发展提供参考。

2 研究方法

2.1 相位相序的设计

为了保证交叉口处的行车安全,左转待转区的设立必须遵循相序先直行后左转的原则[8]。本文以上述原则和灵活相位(NEMA)[13]为基础,通过交叉口不同相序的排列来表征交叉口处左转待转区的设立情况。其中NEMA由四种相序组成,依次为lag-lag(左转滞后-滞后)、lead-lead(左转超前-超前)、lag-lead(左转滞后-超前)、lead-lag(左转超前-滞后),如图1所示。研究表明,当信号联控干线中无左转待转区时,lag-lead相序为最优相序[11]。故本文在设有左转待转区的交叉口采用lag-lag相序,未设左转待转区的交叉口采用lag-lead相序。

图1 相序结构图

2.2 信号控制方案

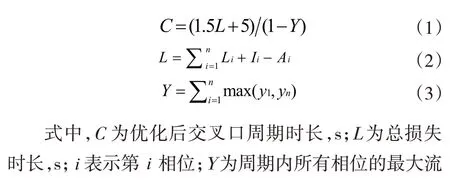

通过对相位相序与信号协调联控的关联性分析,结合最大绿波带模型,求出信号控制模型,具体步骤如下:

①通过实地调研,确定各路口交通流量、各车道的流量比、相位内关键车道的流量比以及各交叉口相 位相序。

②利用信号控制优化模型计算单个交叉口周期时长,确定关键交叉口与公共周期。

2.3 绿波带计算

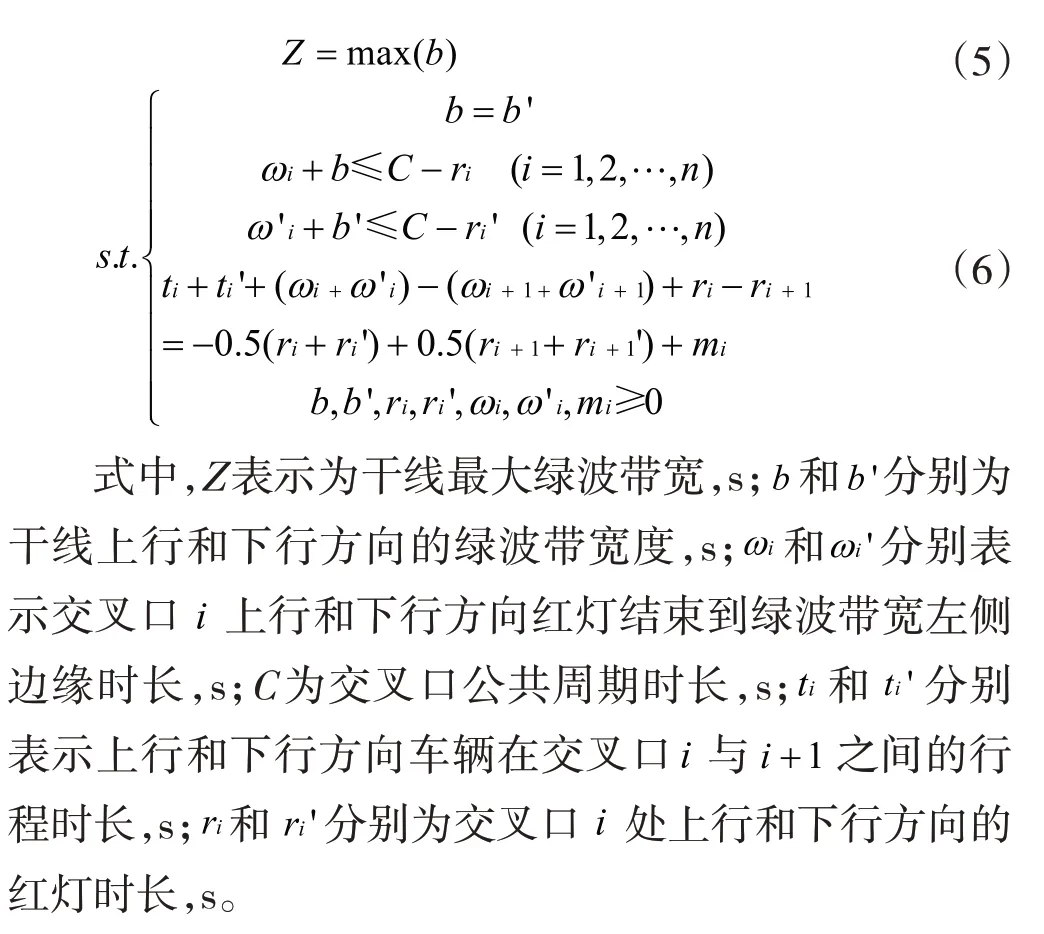

本文利用最大绿波带模型4计算整个干线的绿波带宽和交叉口的相位差,以相邻交叉口之间的行程时间和信控方案为输人参数,模型如下:

2.4 综合评估体系

为了探索左转待转区对干线信号联控的综合影响,搭建了基于VISSIM 和SSAM 仿真的综合评价体系,如图2 所示。其中VISSIM 是微观交通仿真软件[14],能够通过时间间隔与驾驶行为来搭建仿真模型,有效分析不同情况下的交通运行情况,并输出对应的评价指标。SSAM[15]是间接交通安全仿真模型,能够在微观交通仿真模型基础上输出交通冲突数量、严重程度等安全评价指标。

图2 综合评价体系

3 案例选择

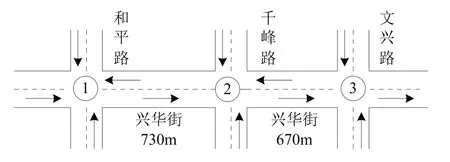

3.1 交叉口现状

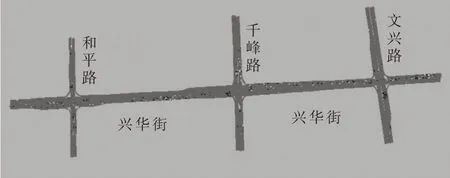

以太原市兴华街与文兴路、千峰路以及和平路三个交叉口为研究对象,位置关系如图3 所示,交叉口1 为兴华街-和平路交叉口,交叉口2 为兴华街-千峰路交叉口,交叉口3 为兴华街-文兴路交叉口。交叉口1 与交叉口2 间距为730m,交叉口2 与交叉口3 间距为670m。通过实地调研,高峰小时交通量见表1。

图3 信号交叉口位置关系图

表1 交通流量调查表

3.2 信控方案

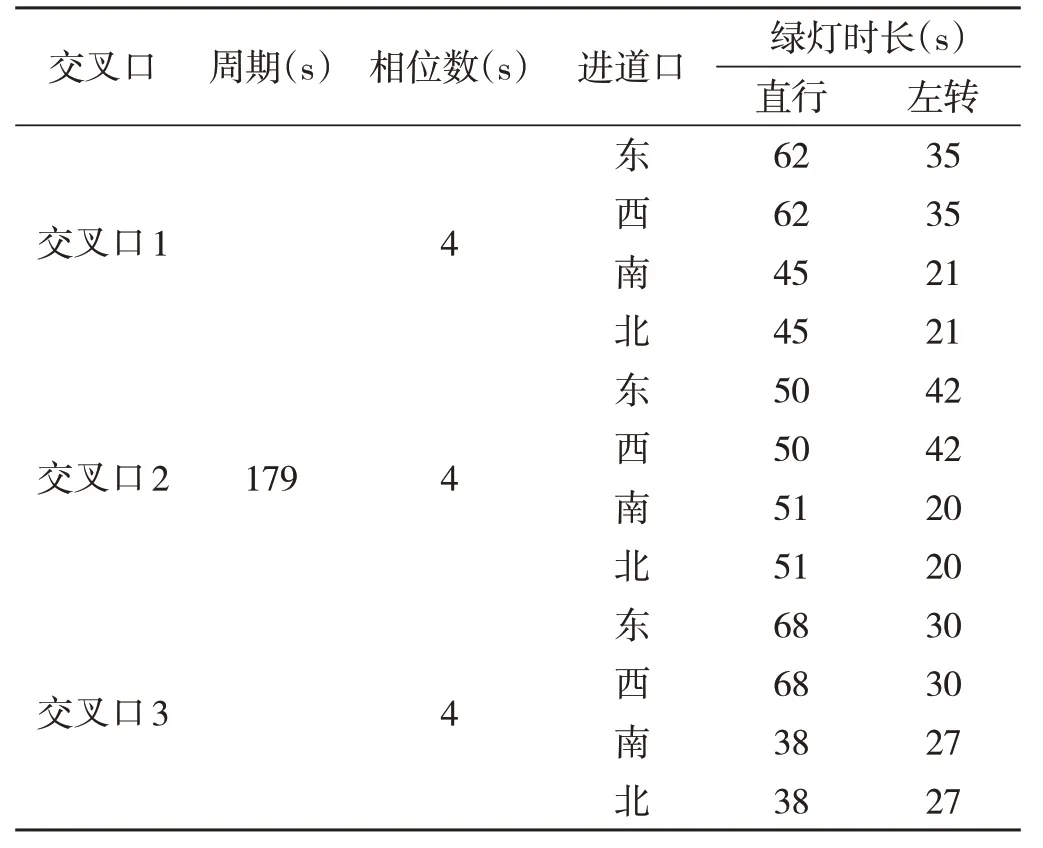

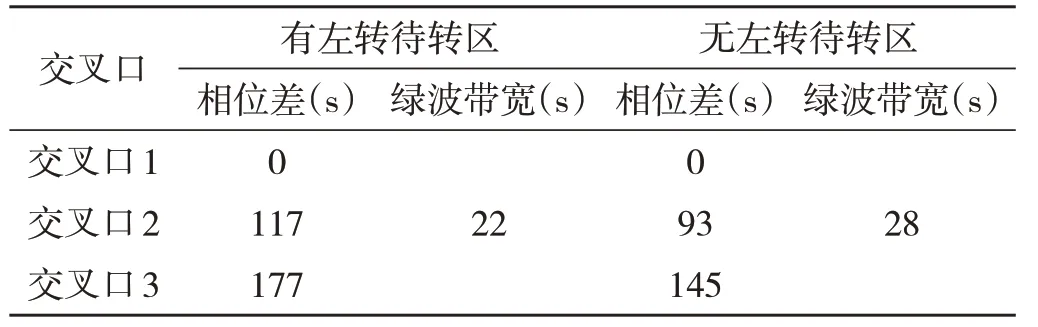

通过公式(1)~公式(6),依据交通流量求得交叉口公共周期、各相位绿灯时长与最大绿波带宽度,见表2 和表3。

表2 交叉口协调后的相位和信号控制方案

表3 最佳相位差和绿波带宽

4 联控方案仿真与综合评价

4.1 效率评价

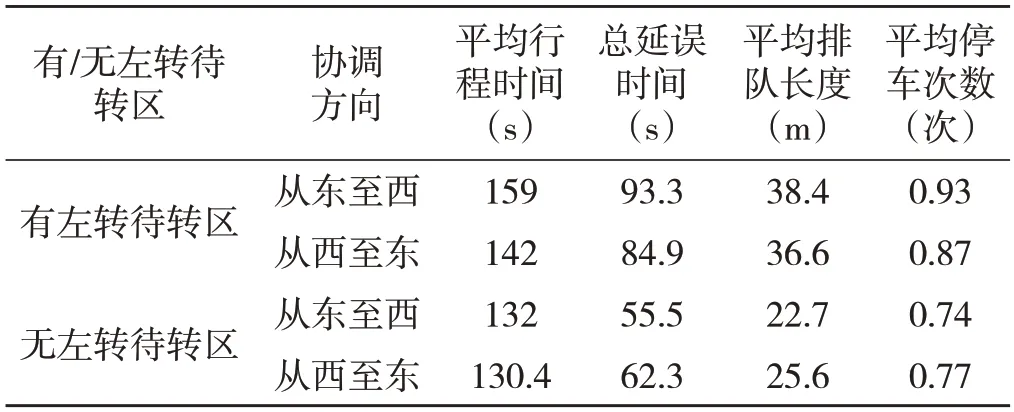

为了具体分析左转待转区对信号联控干线的效率影响,利用VISSIM 软件依次对信号联控干线中有无左转待转区的两种信控方案进行仿真,仿真示意图如图4所示。通过仿真依次输出车辆的排队长度、平均行程时间、延误以及停车次数等评价指标,结果见表4。

图4 兴华街交通仿真示意图

表4 信号联控干线仿真结果

由表4 可知,在实施信号联控的干线中,未设置左转待转区的干线比设置了左转待转区的干线的平均行程时间降低了19s、平均总延误降低了30.2s、平均排队长度降低了13.35m 以及平均停车次数优化了16.1%。由此可知,在信号联控的干线中,左转待转区的设置会导致交通效率的降低,其原因是当交通流量过大时,设置了左转待转区的交叉口的相位相序比较固定,不能依据交通流量合理调节相位相序,从而导致部分绿灯时长浪费,造成效率的降低。

4.2 安全评价

基于间接交通安全仿真(SSAM)系统,以车辆冲突时间和车辆相遇时间为判断依据,对信号联控干线中有无设置左转待转区的两种信控方案进行仿真评价。依据冲突角度,将冲突类型分为正向冲突、横穿冲突和追尾冲突,如图5 所示。将左转待转区效率评价中输出的车辆轨迹放入间接安全仿真(SSAM)中,输出结果见表5。

图5 仿真冲突类型

由表5 结果可知,在实施信号联控的干线中,设置了左转待转区的交叉口与没有设置左转待转区的交叉口相比,其冲突严重程度(TTC表示)和冲突总数有所下降,这表明左转待转区的设置在一定程度上有利于提高整个干线的安全水平。其原因是设置了左转待转区的交叉口为左转车辆和直行车辆提供了一个缓冲区,能有效缓解双向车辆的冲突。

表5 交通安全评价结果

5 结语

为了研究左转待转区对信号联控干线的综合影响,利用不同的相位相序表征交叉口左转待转区设置情况,并通过搭建综合评估体系,分析了左转待转区对信号联控干线的安全影响和效率影响。结果表明:

①左转待转区的设置限制了信号联控干线中相位相序的灵活性,从而导致了信号联控干线中交通效率的降低,对信号联控干线有一定的负面影响,因此在实施信号联控的干线中不应盲目设置左转待转区。

②在信号联控干线中左转待转区的设置,能够实现车辆的分流,减少左转车辆与直行车辆的交通冲突,降低交通冲突的数量与严重程度。

本文以太原市一条干线为案例分析,仅从相位相序方面研究了左转待转区对信号联控干线的影响,并未加入对道路渠化的考虑,后续的研究需继续深入。