新农合DRG支付方式改革对肌肉骨骼系统疾病病组结构的影响

郭在新,李璟媛,冯 文

北京大学公共卫生学院,北京,100191

按疾病诊断相关分组(diagnosis-related groups,DRG)付费作为住院患者的医保支付方式在国际上已经比较成熟[1],是目前我国医保支付方式改革的发展方向。DRG 实质上是一种病例组合分类方案,即根据年龄、疾病诊断、合并症、并发症、治疗方式、病症严重程度及转归等因素,将患者分入若干诊断组进行管理的体系[2]。DRG支付方式打破以往按项目“逐项支付”的模式,以统一支付标准进行“打包付费”,倒逼医疗服务供方主动控制成本并提高自己的技术水平,从而达到提供“价格低、质量好”的医疗服务的目的。以往研究提示,实施DRG以后病例数量增加[3-4],费用并未得到有效控制[5-6],还有研究关注改革后患者结构发生的变化,譬如德国实施DRG支付后低体重儿等高权重病组患者的占比上升[7]。患者结构与诊疗成本息息相关,患者结构受供方行为影响,供方行为受利益驱动,供方倾向于选择更不易亏损的DRG的患者,即存在“撇脂效应”[8],而我国目前DRG对服务能力及DRG对费用控制的研究多是分离的,且DRG背景下探索患者结构变化影响因素的研究较少。本研究试图通过对更大范围的DRG支付方式改革过程的分析,探讨改革前后医院服务量、费用水平的变化及其对患者结构的影响。

我国基本医疗保障领域的支付方式在尝试了单病种支付、总额预付等多种形式的支付制度后,更趋精细、科学的DRG支付方式逐渐为人所知。2017年《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》提出“开展按疾病诊断相关分组付费试点”。某市于2017年启动DRG支付方式改革,对新农合住院患者使用CR-DRG对医院进行住院费用补偿。该市基于DRG的疾病谱中,DRG病组数量第一的是MDCI,即“肌肉、骨骼疾病及功能障碍”(以下简称“肌肉骨骼系统疾病”),该主要诊断大类(major diagnostic category,MDC)的DRG数量较多,病例数量较大,因此本研究选择某市分别在2017年10月和2018年1月开展DRG付费改革的第一、二批试点医院,提取其MDCI出院病例作为研究对象,分析改革前后MDCI患者数量的变化,并厘清患者结构与诊疗技术难度、医疗费用之间的关系。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

本研究的数据来源于某市新农合基金管理平台,包括8家试点医院(3家三级医院和5家二级医院)2016年1月至2019年12月的MDCI住院病例的费用、诊断和病组信息,采用CR-DRG版本的分组方案进行医保支付,为避免DRG内病例较少造成的影响,选择病例数前20位的ADRG的病例作为研究对象,并将权重为0、改革前或改革后病例数为0的DRG剔除。共纳入8家医院共25714位患者的信息,二三级医院病例来自相同的31组DRG,其中二级医院14713例,三级医院11001例。

1.2 研究方法

1.2.1 统计描述和假设检验。统计描述改革前后二三级医院MDCI的病例数、病例组合指数(case mix index,CMI)和次均费用的变化。对二三级医院改革前后月均病例数、次均费用的变化进行t检验,当样本非正态分布或方差不齐时进行秩和检验。

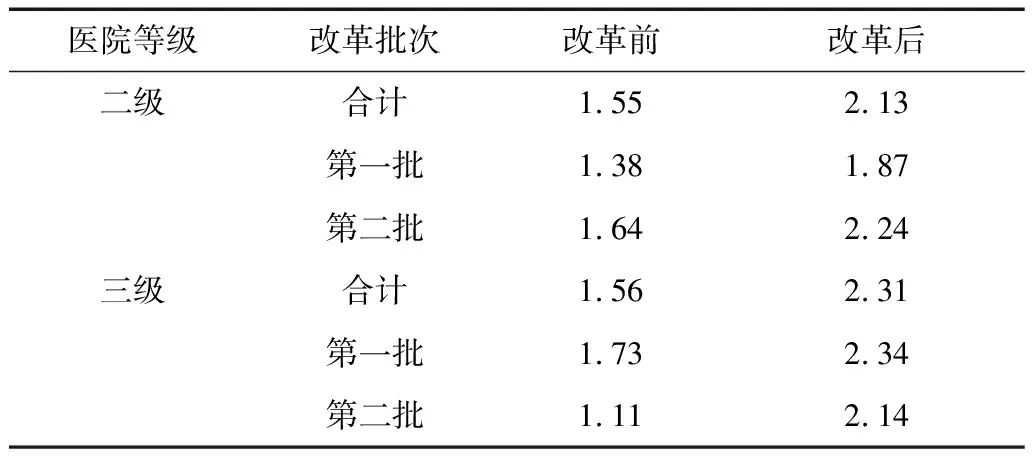

1.2.2 中断时间序列分析。相比客观数据的逐月描述,或利用各改革阶段首尾数据算得的月均变化率,中断时间序列(interrupted time series,ITS)可以充分利用各阶段每个月的数据,通过最小二乘估计得到更直观、精确的趋势估计,有助于对未来发展走向做出预测和推论。因此利用Stata 14.0,通过ITS分析MDCI患者数量和次均费用的月度变化,本研究中第一、二批试点医院改革启动时间分别为2017年10月1日和2018年1月1日,因此以试点启动时间为节点,将月度数据分为改革前(2016年1月-2017年9月)、过渡期(2017年10-12月)、改革后(2018年1月-2019年12月)3段,模型如下:

Yt=β0+β1Tt+β2X1+β3X1Tt+β4X2+β5X2Tt+t

其中,Yt是指月份t时的该试点医院的变量水平,Tt是一个连续性时间变量,表示从观察期开始到时间t点的月份;X1和X2表示两次实施干预制度,每批次开展DRG改革前为0、实施之后为1,本研究中干预时间点分别为2017年10月1日、2018年1月1日;X1Tt和X2Tt均指实施干预后第t个时间点的连续性变量。在该模型中,β0是基线水平的估计值;β1是基线趋势的估计值,表示干预前评价指标的逐月变化趋势;β2和β4是两次干预后评价指标瞬时水平变化的估计值;β3与β5表示与干预前逐月变化的趋势相比,干预后评价指标的变化趋势的改变量,β1+β3表示过渡期评价指标的变化趋势,β1+β3+β5即改革后评价指标的变化趋势;t为误差项。本研究采用Newey-West回归模型对自相关进行校正[9]。

1.2.3 多重线性回归分析。根据国家医保局2019年发布的《国家医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)分组与付费技术规范》,DRG权重反映医疗资源消耗程度和诊疗难度,也是支付标准的决定因素之一,支付标准与实际诊疗成本(住院总费用)的差异会影响供方行为,医院可能通过选择患者规避超支带来的亏损风险,造成各DRG患者结构的改变。

为探究患者结构是否受到权重和住院费用的影响,利用SPSS 22.0,以各医院改革前后各MDCI病组构成比的差为因变量,以DRG的相对权重(relative weight,RW)、改革前后DRG次均费用增量及二者的交互作用为自变量,采用最小二乘估计进行多重线性回归分析。将变量纳入回归模型之前进行异常值分析并将其剔除,异常值包括Casewise Diagnostics检验显示的离群值、杠杆值大于0.200的高杠杆点及Cook距离大于1的强影响点。回归模型如下:

2 结果

2.1 改革前后服务量变化

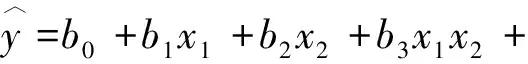

MDCI的月均病例数在改革后上升,二级医院两批试点医院的月均病例数分别由改革前的每月88例、145例增至108例、270例,分别增长了22.73%和86.21%,差异均有统计学意义(t=-2.676、-8.221,P均<0.05);三级医院第一批试点医院月均病例数由改革前133例增至改革后225例,增长了69.17%,差异有统计学意义(t=21.000,P<0.01)。见表1。

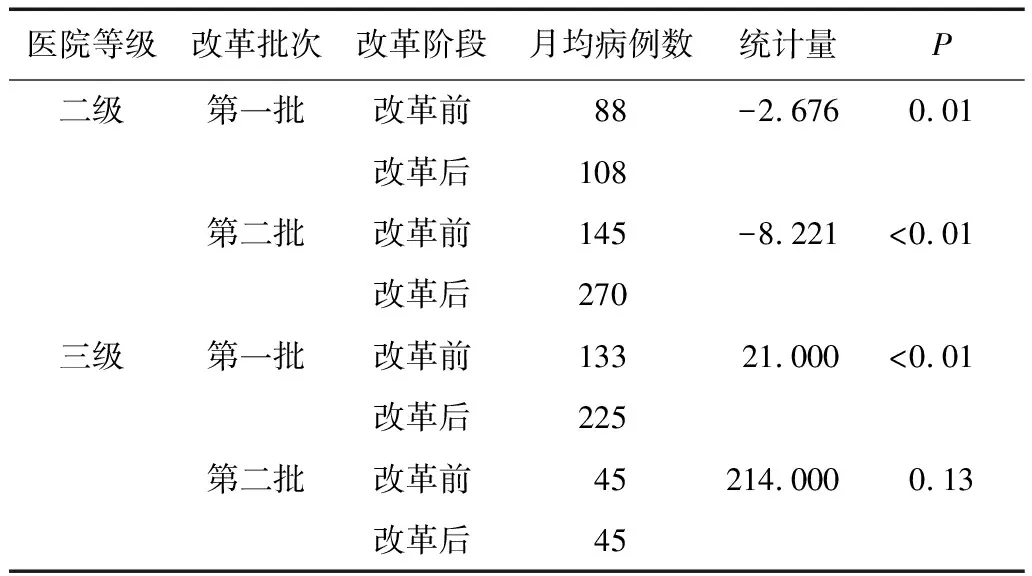

ITS分析结果显示,改革后二级医院MDCI病例数增加,但变化无统计学意义。改革后三级医院的MDCI病例数上升35.607,差异有统计学意义(P<0.05),其月度变化趋势改革前为逐月增加1.547例,改革后逐月增加4.527例,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

2.2 改革前后CMI变化

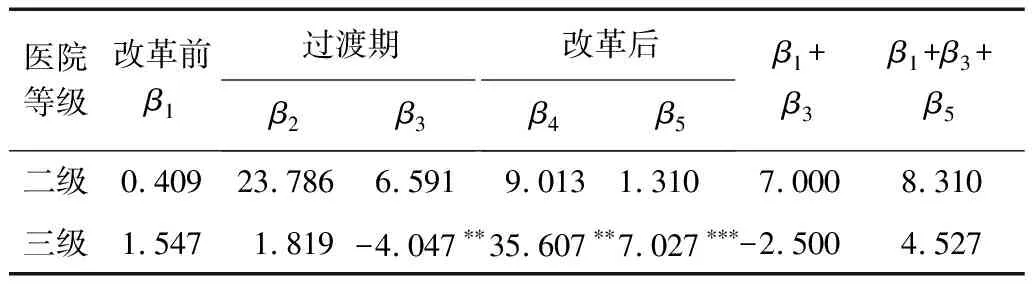

随着改革的推进,二三级医院诊疗难度均明显上升。二三级医院的CMI分别由改革前的1.55、1.56增至2.13、2.31,分别增长37.42%和48.07%。第一二批二级试点医院的CMI分别由改革前的1.38、1.64增至改革后的1.87、2.24,分别增长35.51%、36.59%;第一二批三级试点医院的CMI分别由改革前的1.73、1.11增至改革后的2.34、2.14,分别增长35.26%、92.79%。见表3。

表1 二三级医院改革前后MDCI月均病例数变化

表2 不同改革阶段二三级医院MDCI服务量的ITS结果

表3 改革前后二三级医院MDCI的CMI变化

2.3 改革前后服务费用变化

改革后二三级医院MDCI病例的次均费用均上升,二级医院涨幅稍大。二级医院的次均费用由5958.57元增至8352.97元,上涨40.18%,差异有统计学意义(P<0.01);三级医院的次均费用由10974.26元增至15725.06元,上涨43.29%,差异有统计学意义(P<0.01)。见表4。

表4 二三级医院改革前后MDCI患者次均住院费用变化

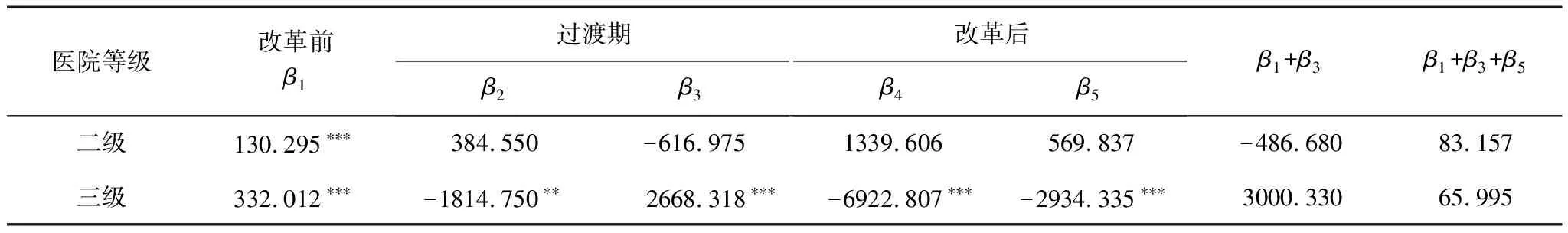

ITS分析显示,二级医院改革前MDCI病例次均费用逐月上涨130.295元,差异有统计学意义(P<0.01);改革后,未产生有统计学意义的变化。三级医院改革前其MDCI病例次均费用逐月上涨332.012元,差异有统计学意义(P<0.01);改革后,其费用水平再降6922.807元,且月均涨幅降至65.995元,涨幅低于改革前,两项差异均有统计学意义(P<0.01)。见表5。

表5 改革前后二三级医院MDCI病例次均住院费用ITS结果

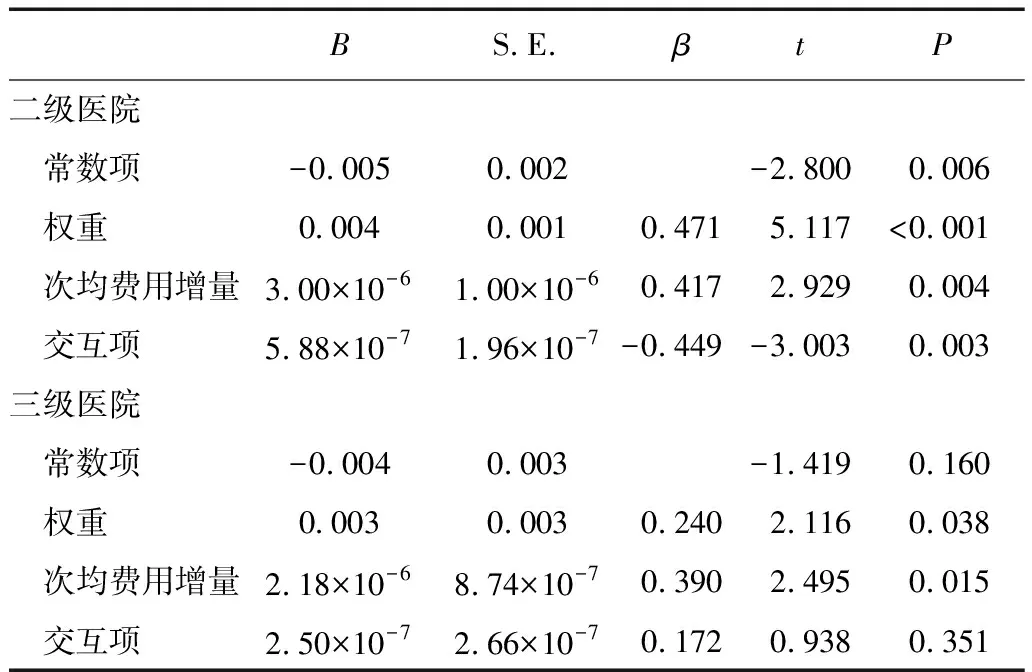

2.4 MDCI病例结构影响因素的多重回归分析

多重线性回归结果显示,权重(P<0.001)、次均费用增量(P=0.004)和二者的交互作用(P=0.003)对二级医院改革前后MDCI构成比的差异均有影响。控制其他因素不变的情况下,DRG的权重每增加1.00,改革后该DRG病例在该二级医院MDCI的占比增加0.004(0.40%);改革前后DRG次均费用差每增加1.00元,则改革后该DRG病例在该二级医院MDCI的占比增加3.00×10-6(0.003‰)。权重(P=0.038)和次均费用增量(P=0.015)对三级医院改革前后MDCI构成比的差异有影响。控制其他因素不变的情况下,DRG的权重每增加1.00,则改革后该DRG病例在该三级医院MDCI的占比增加0.004(0.40%);改革前后DRG次均费用差每增加1.00元,则改革后该DRG病例在该三级医院MDCI的占比增加0.003(0.30%)。见表6。

表6 二三级医院MDCI改革前后构成比差的影响因素的多重回归结果

3 讨论

3.1 DRG改革后MDCI患者数量明显上涨

2015年9月《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》中指出,城市三级医院主要提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务,城市二级医院主要接收三级医院转诊的急性病恢复期患者、术后恢复期患者及危重症稳定期患者。DRG的推出也希望通过二三级医院间支付水平的差异引导患者下沉。本研究结果显示,支付方式改革后二三级医院MDCI患者数量均在增加,且保持上涨的趋势。有学者对云南省某三级医院的研究也显示,实施DRG支付改革后,患者数量显著增长[10]。DRG本应作为分级诊疗制度实施的全新抓手,以权重作为患者转诊标杆,用DRG支付方式约束医生的医疗行为,促进患者自上而下地流动[11],但由于目前DRG支付方式改革实行的是“同病同价”,对于调整不同层级医院之间的功能定位作用不显著[12]。

3.2 医院普遍重视高权重病例

更多高权重病例会带来更高的CMI,而政府和医院普遍将CMI作为医疗机构诊治病种技术难度的标志。CMI大于1,说明医疗机构诊治病种的技术难度高于平均水平[13]。本研究结果显示,改革后二三级医院MDCI的CMI均上升,一方面表示随着改革的推进,医院更加重视急危重症患者的收治,急诊优先收治,并提升了技术手段,使得医院收治病例的难度逐渐增加;另一方面,结合二三级医院病例均在增加的结果,可能存在高靠诊断问题,CMI的大幅上升并不能代表真实的收治患者的疑难程度的增加,简伟研等在初步评估北京市2012 年实施按病组付费试点的执行情况后便发现试点医院可能有“高编码”的行为[14],即通过改变病例的诊断和操作编码,以实现将病例分入权重较高的DRG的目的。

3.3 医院仍然倾向于选择有费用提升空间的病组

DRG支付方式要求医院增强成本控制与管理意识,权重背后的支付标准则是DRG发挥控费作用的主要工具。本研究显示,MDCI患者的次均费用涨幅较大,且二级医院在改革后的涨势超过了改革前,这与李渝等对DRG支付影响费用的研究结果一致[15]。一方面,结合CMI的变化、费用的变化会受到疾病难度的影响,高靠诊断把原本相对轻症的患者放入权重较高的DRG,会使医院获得更大空间来提升患者医疗费用;另一方面,为鼓励新技术应用、保证急危重症患者的救治,DRG支付方式主张“超支合理分担”,医疗服务成本若超出支付标准过多则依旧采取医保、医院分担的支付策略,这会削弱供方控费动力。同时,由于DRG改革中实行“收付费”双轨制,医院会平衡患者端和医保端的收入水平,而获取医院端的最大收益[16]。

3.4 权重和费用引导患者结构变化

本研究结果显示,权重和次均费用增量均对相应DRG在其MDCI的占比提升存在正向的刺激;同时,当权重和次均费用增量产生交互作用时,会对二级医院DRG病例占比的提升有负向作用;其在三级医院虽然影响不显著,但呈正向作用。首先,回归分析结果佐证了上述医院吸引高权重患者的结论,高权重意味着高支付标准,从而为医院带来更高的业务收入。如果一个病例可以升级到更高权重的病组,会给医院带来相应的费用收益空间,即医院从高靠病组中受益。其次,权重一定,即DRG组一定时,改革前后费用成本差距越大,则说明该组成本弹性大,容易达到超支分担线,有更大的操作空间,供方也会倾向于增加此类DRG的患者。医院运行的结果往往是多重因素相互作用的结果,本研究显示二级医院中权重和费用增量的交互作用反而阻碍病组构成比的升高,即二级医院会吸引可提高权重且次均费用在控制范围内的病组,表现出在提高医院诊疗水平的同时医疗费用得到控制的积极改革结果,更需要警惕三级医院中是否会存在吸引可提高权重且有费用提升空间的病组。

4 建议

首先,应对高靠诊断现象加强分析和评估。加强病案管理,重点排查改革后费用异常升高或过低的DRG,并追究费用异常的原因,及时纠正高靠诊断的病例。2021年1月,国家卫生健康委发布的《病案管理质量控制指标(2021年版)》便特别强调了要加强病案质控管理,保证病案的正确性和准确性。其次,严格新技术准入标准。超支分担政策的推出一定程度弥补了DRG支付体系对临床新技术的不兼容性,但也助长了医疗资源的不合理使用[17]。再次,严格配套措施,强化区域总额的约束性,激发供方控费动力,推动医疗服务的精细化管理[18]。最后,建立多样化的考核方式,加强社会监督,建立医保运行通报机制,拓宽考核监管信息的上报渠道,倒逼医院主动加强管理。