犬戎图腾崇拜的文化符号

——从“狼形车饰”探马家塬战国墓之族属问题

余永红

(陇南师范高等专科学校 美术与设计学院,甘肃 成县 742500)

马家塬战国墓地位于甘肃省天水市张家川回族自治县木河乡桃园村,该墓地从2006年至今,一直在进行考古发掘。马家塬战国墓有独特的墓葬形制、装饰华丽复杂的车辆、由大量的金银和各种质地珠饰组成的人体装饰等,反映了战国晚期生活在当地的西戎部族的文化面貌和丧葬习俗,对研究当时甘肃东南部地区与周边地区的文化交流和秦戎关系具有重要意义。[1]王辉先生根据对墓葬出土铜器和陶器的判断,认为马家塬战国墓地的总体年代在战国晚期至秦初,并根据墓葬形制、出土遗物的造型和装饰风格,基本确认了其复杂的文化属性:既包含欧亚草原东部中国北方系青铜文化因素和欧亚草原中、西部的斯基泰、塞克、巴泽雷克等文化因素,也包含秦文化和甘青地区传统文化等多种文化因素。他也进一步提出马家塬墓地可能是一支西戎部落首领及贵族的墓地。[2]由此可见,战国晚期生活在当地的西戎部族,已和西北广大地区的其他游牧文化以及秦文化、中原文化有了十分广泛的交流。

笔者在当地考察期间,有幸参观了马家塬墓地遗址,并在张家川县博物馆看到了一些珍贵的文物资料,其独具地域特征的出土文物,造型独特、工艺精良、装饰精美,尤其一些精致的动物纹饰引人注目。由于专业局限,对马家塬战国墓地以及出土文物,笔者是从考古学家的相关发掘报告以及研究成果中形成了初步认识,对于其中的动物纹饰,也只能倾向于从艺术造型的角度,结合一些历史文献、考古资料,展开初步研究。这里就其中较为感兴趣的“狼形车饰”问题,发表一点不成熟的看法,旨在抛砖引玉,敬请大家批评指正。

一、犬戎图腾崇拜的文化符号——狼形车饰

马家塬战国墓地的饰片,包括具象动物纹饰和镂空抽象图案两大类型,其中动物纹饰主要包括大角羊、虎、狼、鹿、狮、象、驼、龙、鸟等动物造型以及虎食羊、格里芬等组合纹样,而金银质地的动物饰片又是马家塬墓葬的特色,其中又以大角羊、虎和狼造型最为突出。单从这些动物纹饰的类型来看,已体现出鲜明的北方游牧文化特色。同样工艺的金饰片,也见于礼县大堡子山秦早期墓葬以及清水刘坪秦早期墓葬中,礼县大堡子山的金饰片也包括具象动物纹饰和抽象图案两类,但质地均为金质,目前还未发现银质饰片,而且动物的类型主要为鸟(鸱鸮),且形制比马家塬动物饰片大,气势非凡。同时,也有以金箔包裹木芯的立体型金虎。二者相比,大堡子山同类纹饰中缺乏游牧文化的特色。但两个地区金、银饰片的制作工艺却是一脉相承的,大堡子山金饰片中以錾刻为主的立体凹凸法,也是马家塬金银饰片的工艺特色。韩伟先生认为,综合西周晚期秦人的地理位置和政治环境,处于西部边陲的秦人的黄金最有可能来自河西走廊或阿尔泰地区,此推测如成立,则说明秦人大约在公元前8~9世纪,就与西域甚至西亚有了交通贸易,比汉武帝时凿通西域要早七八百年。[3]而马家塬正处于秦陇交通要道上,由此,就不难理解马家塬墓葬及文物为何有如此浓郁的西北游牧文化因素和如此丰富的文化内涵了。

马家塬墓葬中的这些动物纹饰,从其类型来看,和西北地域的草原游牧文化关系紧密,这些动物造型既是西北地域史前岩画中的常见内容,又是我国古代北方地区青铜器动物纹饰的常见母题。[4]尤其这里的大角羊造型和岩画中的大角羊造型十分相似。羊造型是游牧文化的典型符号,羌人就被称为“西戎牧羊人”,马家塬墓葬动物纹饰中大角羊的数量也最多。同时笔者还发现,那些抽象的花卉纹,也多来自大角羊的造型,应是一些抽象的羊角纹,尤其是三角形、方形的青铜车饰,其纹饰的母题也应是羊角纹的变体。对于其中引人注目的虎和狼造型,笔者认为,其中的虎造型可能来自西北的草原游牧文化,因为西北地区的史前岩画中也有大量的虎造型,在北方地区青铜动物纹饰中,虎也是常见题材;也可能是秦文化影响的结果,从礼县大堡子山、圆顶山青铜器中数量众多的虎造型来看,秦人也是崇拜虎的。[5]同时,学术界较为一致的看法是马家塬这支西戎部族应是秦人统治下的游牧民族,所以在随葬物的器形和类型方面也受到秦文化的深刻影响。[6]

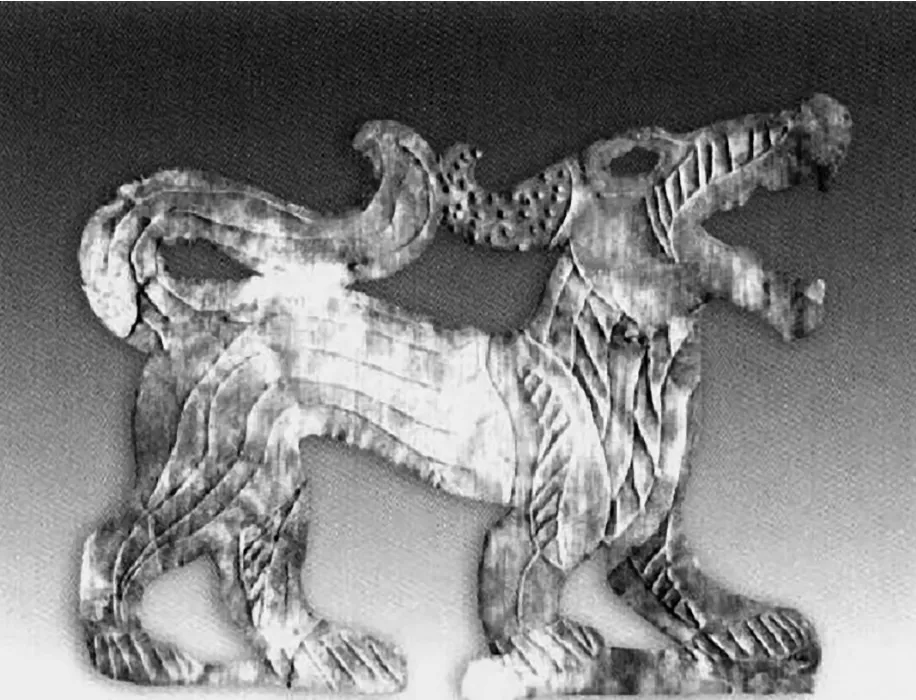

图1 马家塬战国墓出土银狼形车饰[7]

图2 马家塬战国墓出土金狼形车饰[8]

对于其中的“狼”造型,在相关的挖掘报告和研究资料中,学者们将其称为“狼形车饰”。[8]从草原游牧文化的总体特征结合该狼形车饰凶悍粗犷的造型风格来考察,识别为狼造型也在情理中。狼造型是草原游牧文化的典型符号,狼也是许多游牧民族和部落崇拜的主要图腾。在我国古代北方地区的动物纹饰中,狼也是常见的母题。对于马家塬战国墓的这支西戎部落,有学者认为他们是活动于这一带的邽戎或绵诸戎。[9]笔者以为,这些精致、高贵的动物纹饰不是纯粹的图案装饰,亦源于古代氏族部落的图腾崇拜,尤其对于中原周边地区的游牧民族就更是如此。从图腾崇拜的角度来看,史籍中具有明确记载的崇拜狼的西戎部族当属犬戎部落。《史记·周本纪》载周穆王伐犬戎,“得四白狼四白鹿以归”[10]136,这里的白狼和白鹿显然不能单纯理解为自然界的狼和鹿,也不能直观地理解为犬戎献给周王朝的珍贵猎物,而是代表犬戎中以白狼和白鹿为图腾,并以图腾名称来命名的部落支系。[11]这不仅体现了犬戎内部有不同的支系,也体现了古老的游牧民族多图腾崇拜和万物有灵的原始宗教观念。有学者也提出不同意见,指出这里的白鹿和白狼就是指犬戎向周王朝贡献的珍贵动物,但他同时又指出这种珍贵动物亦是犬戎的象征,周穆王获白狼、白鹿而归,象征着征服了犬戎。[12]所以,此观点非但不能否定白狼为犬戎图腾崇拜物,而且其特殊性、珍贵性及象征意义反而证明白狼就是犬戎部落的图腾崇拜物。有学者指出,作为西戎的犬戎,也是北方草原地区突厥、蒙古语族民族的先民之一,其狼图腾崇拜也是受犬戎图腾文化的影响。[13]

但从犬戎的族名来看,他们同时也是崇拜犬的。文献中记载的犬戎部族,不仅崇拜狼,更是崇拜犬的民族。由于犬和游牧、狩猎紧密关联,牧猎民族也多有崇拜犬的传统习俗,犬戎无疑是最突出者,他们的族称和居地都体现了与犬的密切关系。《山海经·海内北经》云:“犬封国曰大戎国,状如犬。”[14]253《大荒北经》云:“有人名曰犬戎。黄帝生苗龙,苗龙生融吾,融吾生弄明,弄明生白犬,白犬有牝牡,是为犬戎,肉食。”[14]319“有犬戎国。有神,人面兽身,名曰犬戎。”[14]320有关犬戎的记载均在以图画为主的《海经》和《荒经》部分,这些图像是了解远古氏族部落文化的重要信息。从以上描述可知,犬戎国的人“状如犬”,其神则“人面兽身”,这里的“兽身”即为“犬身”,这是对犬戎国图腾崇拜的间接反映。人面兽身或犬身,状如犬,可能是犬戎人的服饰或身体装饰是以兽皮为主,类似于犬形。可见犬戎族是崇拜犬的,狩猎是他们的主要生活方式之一,因为崇拜犬而称为犬戎,其居地也由此被称为“犬丘”。

那么,应如何理解犬戎族同时崇拜犬和狼的文化习俗呢?如前所述,一个族群部落的图腾崇拜对象,往往不限于一种,同一个大的氏族部落中可能包含众多有着各自图腾的部落支系,同一个氏族部落也可能同时崇拜多种图腾。犬戎族就可能同时崇拜白犬、白狼、白鹿等多种动物;或者在犬戎部族中,不同的族群支系又有不同的崇拜对象,狼和犬同时作为犬戎的图腾崇拜物并不矛盾。

有学者就指出犬和狼都是犬戎的兽祖或图腾,且认为越往遥远的过去追溯,狼和犬的区别越不明显,所以在以氏族制为主的原始社会里,作为图腾的狼和犬在一些场合里可以相通,进而指出《山海经》中的犬戎之“犬”可理解为犬,也可理解为狼。[15]从犬的来历考察,是由狼驯化而成的一种家畜,考古学资料证明犬与人类共同生活的时间很早,相关研究数据证明,家犬的驯化可能发生在15000年前,而且东亚地区是最早驯化家犬的地区之一。[16]犬戎就是一个善于驯犬的民族,其族名主要来源于犬崇拜是无疑的。从动物进化的角度来看,狼先于犬,但从古文字学的角度来考察,“犬”字又先于“狼”字。汉字初创时先是“依类象形”,其后孳衍发展才是“形声相益”。[17]甲骨文中的“犬”多为“”“”,金文中的“犬”多为“”“”,皆为象形字,其字形就是一只犬的造型,而且多有卷尾的基本特征;而狼则是形声字,“犭”为形,“良”为声,形成的时间晚于“犬”字,甲骨文中的“狼”字为“”“”,金文中的狼字为“”,皆为形声字,《说文解字》将其归于“犬”部。[18]因此,在“狼”字产生以前,犬和狼在人们的观念中应该没有明确的界限,“犬”字应概括了犬和狼。由此可知,犬戎的祖先最初也是以调训鸟兽、狩猎为生的狩猎民族,在狩猎经济中猎犬发挥着不可替代的重要作用,将野狼驯化为猎犬是犬戎人的特长,所以犬戎当为以驯化猎犬著称且以犬、狼为图腾的民族。

马家塬战国墓葬动物造型都体现了高度的“图案化”倾向,具有鲜明的装饰性特征,即对各种动物的造型根据图案形式的需要进行了大胆夸张和变形。例如,大角羊长而弯曲的角,虎和狼上卷的S型尾巴等。所以,这里“狼”的卷尾、卷耳也可能是造型装饰的需要,再加上其壮硕的体型和张开的巨口,具有狼的基本特征。但不可否认,这种狼形车饰同时也兼具了犬的某些造型特征,笔者反复研究认为,狼与犬均为犬科动物,大同小异,但又有一定的区别:狼的双耳竖立,尾巴下垂;犬的双耳多为卷曲或下垂状,尾巴也多为向后背卷曲状。而马家塬墓葬中的“狼形车饰”,似乎都是卷耳、卷尾状,其造型也近似于犬。在我国古代北方草原地区的动物纹饰中,不仅有包括狼在内的野生动物,也有包括犬在内的家畜动物,犬也是常见的母题之一。[4]此狼形车饰既然可以认为是对狼的夸张变形,亦可理解为是对强悍的猎犬的夸张变形。由此,笔者认为,此“狼形车饰”既可识别为狼造型,亦可识别为犬造型,兼具了狼和犬的造型特征。

同时需要指出,我国古代北方草原地区的狼、犬造型多为青铜器饰件,而极少见到如此完整、生动、贵重的金、银箔片造型。所以,这里的“狼形车饰”无论是“狼”还是“犬”,都和犬戎的图腾崇拜有关,其主人应是西戎群体中犬戎的一支,或是传承、融合了犬戎文化的一支西戎部族。这和邽戎、绵诸戎的观点并不矛盾,邽戎、绵诸戎是以地名为族名,而犬戎则是以图腾崇拜物为族名,所以,邽戎、绵诸戎也可能就是崇拜犬狼的犬戎。同时,从文献记载可知犬戎在色彩上是崇尚白色,他们不仅崇拜白狼、白犬,也崇拜“缟身朱鬣”的白马、白鹿。所以,有学者指出史籍中所谓的“白狄”其实也是“犬戎”。[19]犬戎图腾崇拜物在马家塬战国墓地的出现,也必然有其历史发展的内在原因,应与犬戎族的居地、迁徙以及和商、周、秦、戎狄等民族的碰撞融合有关。

二、犬戎(畎夷)的西迁与犬丘地名的来历

目前学术界对于犬戎部族的来源,有东来说和西来说两种观点。段连勤先生力主东来说,他认为犬戎源于东夷,又称昆夷、绲夷、犬夷、畎夷,“畎”音“犬”,“昆”“绲”“畎”声相近,其先祖应是东夷九夷中的一支——畎夷,在夏、商之际西迁关中西部。并且认为秦人也与犬戎有密切关联,可能属于早期畎夷中的嬴姓一支,或者就是嬴姓的畎夷部落。[20]84畎夷在东为“夷”,西迁后称“戎”,应与其西迁后长期居于西戎之地,或与部分西戎部族融合有关。[21]所以,《汉书》中也称“畎戎”:“周穆王伐畎戎,得四白狼四白鹿以归。”[22]3744《山海经》中的神灵谱系和人物谱系,具有浓郁的神话色彩,虽不能作为信史,但其中也隐含了一些重要的历史线索。《史记·周本纪》将“弄明”引作“并明”[10]118,如“弄明”确为“并明”衍文,则可知犬戎与嬴姓有关。《史记·秦本纪》中记载以国为姓的嬴姓国族有“徐氏、郯氏、莒氏、终黎氏、运奄氏、菟裘氏、将梁氏、黄氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏”等十四国[10]221,其中的“白冥氏”应与“并明”有关,“白冥”与“并明”二者一音之转。所以,这些东夷嬴姓国族中的“白冥氏”,可能就是生犬戎的“并明”。此推论如成立,那么说明早期嬴姓秦人与犬戎(畎夷)是有内在关系的,也可能是历代史籍将秦人称“夷”或“戎”的内在因素。

随着西汉水上游礼县大堡子山秦陵和圆顶山秦贵族墓地的考古发现,学术界已确认了秦人早期都邑“西犬丘”的地望就在西汉水上游一带,从“西犬丘”的地名来看,也与犬戎有关。段连勤先生考证指出,史籍记载的“犬丘”地名有四,其一为卫地的今山东曹县北之句阳店,其二为宋地的今河南永城市西北三十里,其三为右扶风的今陕西兴平市东南,其四为古西县的今甘肃天水西南。这四个犬丘从东到西一字排列,折射出犬戎的先人畎夷西迁的过程以及迁居轨迹。段先生同时指出以“丘”命地名亦源于东方,《广雅》“小陵曰丘”,远古时期东部地区地势低洼平坦,水患较多,人类多选择相对干燥的“丘”为聚居地,所以犬丘也即东夷畎夷人的聚居地,这是一个富有启发意义的认识。他同时引用著名史地学家谭其骧“部族迁徙所至,即以该部族的族名或原住地的地名作为新居的地名”的观点,进一步证明各地犬丘地名的来源问题:是畎夷在逐步西迁的过程中,不断对其新居地重新命名的结果,西犬丘即是相对于东犬丘而言。[23]

从相关史籍记载来看,嬴姓秦先人和畎夷一起参与了商汤灭夏的战争,从而使其族群势力向关中地区发展,他们和犬戎都是商夷联军的有机组成部分。笔者以为,嬴姓秦先人和畎夷虽都为东夷部落,如前所述也可能同为嬴姓,但他们还是有区别的,应属于不同的嬴姓支系。嬴姓秦先人也是一个善于调训鸟兽的民族,《史记·秦本纪》记其先祖伯益“佐舜调训鸟兽,鸟兽多驯服”[10]173,但他们和畎夷善于驯犬不同,他们更善于养马驯马,他们也正是借此逐渐发展壮大的。这和农耕起家的周人形成鲜明对比。伯益之子若木的玄孙费昌“去夏归商,为汤御,以败桀于鸣絛”[10]174,“为汤御”者,不是单言费昌为商汤驾驭马车,而是说嬴姓的费昌之族,是商汤战车部队的主体,费昌则是商汤战车部队的实际指挥官。正如《三国志·蜀书》赵云传所云“云遂随从,为先主主骑”[24]948,是说赵云为刘备主管骑兵部队。善于驯马的嬴姓部族在此次商灭夏战争中充分发挥了其特长,为商灭夏建立了功勋。伯益之子大廉玄孙孟戏、中衍,亦为帝太戊御,这里“闻而卜之使御,吉”只是表面因素,根本原因还是由于孟戏、中衍传承了嬴姓秦先人善于驯马和御车的族群传统。同为东夷族,从其后的发展来看,秦人更善于吸收中原先进文化因素,而犬戎则更多融合传承了西戎游牧文化,所以后来逐渐分化。

夏末商初,商夷联军在鸣絛击败夏桀后,乘胜西进关中,而包括嬴姓秦先人的畎夷部落也趁势进入关中。《后汉书·西羌传》载:“后桀之乱,畎夷入居邠(豳)岐之间。”[25]2870畎夷迁关中豳岐之间后不久,即定居于今陕西兴平境内的犬丘。[23]所以在夏末商初,畎夷的势力范围则据有彬县、岐山、兴平一带的大片地域。在此王朝更替之时,周人也牵连其中,周人先祖是以农耕起家,其先祖后稷就是善于农耕的周人始祖,《史记·周本纪》:“弃为儿时,屹如巨人之志。其游戏,好种树麻、菽、麻、菽美。及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜榖者稼穑焉,民皆法则之。”后稷因之被舜封于土地肥沃的邰,即今陕西武功。其后不窋、公刘亦以农耕为本,公刘“复修后稷之美,务耕种,行地宜”。[10]112所以周先人也受到夏朝统治阶级的赏识和优待,不窋亦为夏之稷官,主管农业生产。但在商夷联军进入关中时,邰地的周人作为夏的诸侯国而同样受到沉重打击,直接威胁他们的正是畎夷。《史记·周本纪》:“不窋末年,夏后氏政衰,去稷不务,不窋以失其官而奔戎狄之间。”不窋奔戎狄的根本原因不是失其稷官,而是迫于畎夷的军事打击,以农耕为业的周人此时还无法和强大彪悍的畎夷部族抗衡,所以北逃于马莲河流域的“北豳”,今庆阳宁县一带,正好介于西戎与北狄之间。

笔者以为,《山海经·大荒西经》中的“夏耕之尸”,其隐含的寓意就与商灭夏事件中的周人有关。“有人无首,操戈盾立,名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山,克之,斩耕厥前。耕既立,无首,走厥咎,乃降于巫山。”[14]300对“夏耕之尸”,郭璞注为“亦刑天尸之类”,袁珂先生认为二者尸象虽同,其精神实质则有异也。[14]309首先这里的“夏耕”之名,似与农耕有关,所以笔者认为夏耕亦为与不窋同时的周人先祖,之所以称夏耕者,正与其部族善于农耕有关,亦为夏稷官之类。但不窋在邰地,夏耕则在朝为官,所以在商灭夏期间,夏耕就被斩首于夏桀面前。作为农官的夏耕亦参与了战争,可见当时夏桀士卒已丧失殆尽。为逃避罪责,夏耕尸“自窜于巫山”[14]309,这已是由人变为神以后的事情了。那么作为同族首领的不窋,自认作为农耕部族,原可以免于罪责,但当他得到夏耕被杀的消息后,遂弃其稷官,匆忙带领少数随从“奔”于戎狄,“奔”字形象地描述了不窋在逃亡戎狄时的情景。从马家窑文化广泛分布在“陇东山地、陇西平原、宁夏南部、青海西北部和甘肃河西走廊”的分布范围来看,远古时期的羌戎集团早已占据着陇东和宁夏南部一带,李振翼先生指出殷商甲骨文中的羌方就位于现在的宁夏回族自治区的银川南部。[26]所以,不窋迫于犬戎的打压北奔戎狄之间,也有其内在原因,后稷之母为有邰氏女姜原,和羌人有血缘关系,否则他无由奔戎狄之间。不窋逃于戎狄之间后,则处于西戎、北狄和犬戎的夹缝之中,所以改变了生存策略,以仁义和柔弱为生存之道。“窋”的读音为“烛”,其含义是:“物在穴中要出来的样子”[18],“不窋”就是躲在穴中不出来。他所处的北豳地区,人们多居住在窑洞中,这里的土质适合于开掘窑洞,早在距今约5000年的“常山下层文化”中,人们就已有了挖掘窑洞居住的习俗。[27]所以,“不窋”的名字有可能是后人附加给他的外号,同时也间接隐含了不窋在逃于戎狄之间后三面受敌、谨小慎微的生存状态。

周人的北逃使畎夷占据了关中以西的大片地区。但畎夷活动的中心在关中犬丘,所以公刘为了生存,后来和畎夷缓和了关系,从“北豳”南迁至“南豳,”即今彬县一带,继续发展农业生产,这是周人的第二次迁徙。[28]《史记·周本纪》载公刘亦“在戎狄之间”,段连勤先生认为这里的“戎”当为畎夷,“狄”为关中北部之鬼方,从南豳的地理位置来看确实亦处于戎狄之间。公刘时的周族似已屈服于强大的畎夷,变为其附庸,并且这种从属关系在当时无疑得到了商朝驻屯军的支持或认可。[23]至古公亶父时期,由于受到北狄鬼方的侵扰,亡走岐下,这同样是征得畎夷允许的。周人这次没有回迁至邰,而向西南迁至邰以西的岐下,原因之一就是其以东有强大的畎夷势力。《后汉书》则曰:“及武乙暴虐,犬戎寇边,周古公逾梁山而避于岐下。”[25]2870可见,古公亶父的这次迁徙也与畎夷乘商王朝暴虐腐败之际扩大自己的领地有关。同时还有另一原因,在岐以西的广大地区,也是羌人的势力范围,这里广泛分布的刘家文化,就是进入关中西部地区的羌人一支的文化。古公亶父迁居岐下周原后,取太姜为妃,延续了祖上与姜羌的联姻关系,并让太姜所生的季历继承王位,进一步与姜羌结为政治军事同盟。至先周晚期,这支姜羌文化已完全融入先周文化[29],标志着这一广大地区已完全成为周人的势力范围,甚至已到达渭水上游的甘肃东都地区。礼县博物馆所藏西汉水流域出土的刘家文化袋足鬲,足以说明这支与先周有密切关系的姜羌文化的范围。至西周初期,这里已完全成为周文化的分布区。[30]周人完成了历史上第三次迁徙后,在周原继续发展农业,励精图治,经过古公亶父、季历、文王三代的苦心经营,融合了岐以西的西羌势力,很快壮大起来。

周人为了摆脱畎夷的威胁,在古公亶父时臣服于商,并通过联姻等方式拉近了与商王朝的关系,同时取得商王朝的信任和支持,反过来又受命伐鬼方,进一步壮大实力。但当周人实力壮大以后,商王朝又开始打压周人,商王文丁杀季历,畎夷和周人的关系也随之紧张起来,开始和周人发生摩擦和战争。为了缓和矛盾以求生存,周人又屈服于畎夷,并使同周有传统婚姻关系的姜戎酋长申侯同畎夷嬴姓酋长戎胥轩联姻,以此拉近和畎夷的关系。后来这支畎夷人遂“以亲故归周,保西垂”。此西垂当为今西汉水上游之西犬丘。[23]笔者以为,周人的这一招是一石二鸟,一方面是借以缓和与畎夷的关系,缓解商王朝的打压;另一方面则是趁机分化畎夷势力。笔者前文曾提到嬴姓秦先人和畎夷虽同为东夷人,可能还有内在族源关系,且共同居住在关中之犬丘,同被视为畎夷,但他们又属于不同的族群支系,他们的文化习俗和崇拜图腾也不一样,所以周人利用了这一点。按照段连勤先生的观点,嬴姓的戎胥轩“以亲故归周”,进而为周保西垂,将畎夷一分为二,嬴姓秦先人这支“畎夷”西迁西犬丘,其他畎夷或随戎胥轩西迁,或留在原地。[23]这样一来,似乎可以理解戎胥轩之子中潏何以能“在西戎,保西垂”了。

但还有一个问题,中潏的儿子飞廉及其子恶来均侍奉殷纣,笔者以为殷纣正是为了有效控制这支嬴姓秦先人而将其一分为二,假若嬴姓秦先人在戎胥轩时就已归周而为先周保西垂,至中潏时自然亦为周保西垂,就不会有飞廉父子在商王朝为官了。假若戎胥轩、中潏、飞廉、恶来四世并存于商纣时期,当得知戎胥轩和中潏归周以后,一向残忍暴虐的殷纣难道无动于衷?四代人分别侍奉不同的两个君主,这似乎不近情理。对此,雍际春先生则提出中潏是采用脚踩两只船的做法,以观时势之变,当殷纣为周所灭,飞廉、恶来被杀的历史转折点上,他归附了西周,保全了在关中以西的族群势力。[31]前提就是戎胥轩时还未归周,中潏则是归周以后才为周保西垂。所以,周人使姜戎酋长申侯一族的郦山之女嫁于戎胥轩,只是一种在商王朝压力下的无奈之举,意在讨好和分化畎夷,但只是缓和了与畎夷的矛盾,而戎胥轩此时并未归周。随着商、周势力对比的变化,商王朝可能是体察到畎夷中嬴姓秦先人与周人的这种微妙关系,才将其一分为二,让飞廉父子在朝中为官,以便加强对他们的控制。当周人灭商以后,杀恶来与飞廉,处于关中以西之犬丘的中潏,则因为其父戎胥轩与申侯族的联姻关系而“以亲故归周”,免于罪责。中潏一支则被周人迁居至西北边陲西犬丘,守卫西垂。这期间,就如段连勤先生所言有一部分嬴姓秦先人之外的畎夷也可能随中潏西迁至西犬丘,由于这支嬴姓秦先人长期与畎夷共处的缘故,亦被视为畎夷。

一般认为,商文化的范围未超过关中以西,但随着考古工作的进展和新发现,这种观点也逐渐被动摇。在渭水上游的清水及西汉水上游一带,也发现了商文化的痕迹,清水县博物馆藏有典型的商式分裆鬲、豆、高折肩深腹罐,都出土于李崖、永清堡、祝英台、蔡湾等遗址。其中,永清堡商鬲的年代相当于殷墟一期,显然来自关中西部的“京当型”商文化。据此,梁云先生指出早在周人之前,就有一支商人不远千里来到牛头河流域,并定居下来。[32]在礼县博物馆,同样存有当地出土的商代的“保父辛□鼎”和商周之际的陶鬲等[30],可见商文化也波及西汉水上游地区。由此也可以猜想,嬴姓秦先人作为商王朝的附庸,可能早在商代中期就已到达西犬丘,其中也可能包括一部分畎夷人,戎胥轩也可能早就在西戎保西垂,其原因也可能是嬴姓秦先人乃畎夷中的另类,是具有不同文化传统的东夷部族,较早就西迁西犬丘。但他们仍被视为畎夷一支,所以其居地仍称犬丘。到戎胥轩时,周人为了解除向东发展的后顾之忧,对西犬丘的嬴姓秦先人采取了和亲政策,由此抽出精力专门对付其以东的畎夷。此时的戎胥轩虽和周人建立了联姻关系,但名义上还是为商王朝守西垂。至其子中潏时,前期亦为商守西垂,殷纣为了控制远在西垂的中潏,遂让其子飞廉及孙恶来在朝为官。后来由于周灭商,飞廉、恶来被诛,中潏才真正“以亲故归周”保存了西垂的家族,进而又为周保西垂了。

武王灭商后,“放逐戎夷泾、洛之北,以时入贡命曰‘荒服’”。[10]2881可见西周立国后,对畎夷实行了放逐与分化政策,除了随嬴姓秦先人迁西犬丘的一部分畎夷外,关中以西的一部分畎夷被放逐至泾、洛之北,由于居住地近西戎的缘故,遂也称犬戎。犬戎出现在《北经》中,也是因为西周以后其居地北移,成为北方的犬戎国或犬封国。总之,可以肯定嬴姓秦先人至迟在中潏时就已在西犬丘,否则,西犬丘地名的来历就有疑问了。犬丘地名必定和畎夷有关,虽然嬴姓秦先人和畎夷并非同一部族,但由于他们和畎夷若即若离、扑朔迷离的关系,仍被视为畎夷一支,才有西犬丘地名,所以犬丘地名源于畎夷无疑。早期秦人的墓葬中也有殉犬的习俗[33],但这并不能证明秦人就是崇拜犬的畎夷,殉犬习俗是人类史前时期就有的,商周时期颇为盛行,秦汉以后还有遗留[34],具有一定的普遍性。另外,从秦简《日书》记载来看,秦人的信仰具有多神崇拜的特点,其中就有“犬良日”所祠的“犬神”[35],但这种职能神信仰已有明显的功利性,与氏族的图腾崇拜是有本质区别的。西汉水上游地区的早期秦人墓葬出土文物及纹饰中,有大量的鸟、虎造型,也有熊,但没有犬造型。

周人从其祖上就以忍让、仁义为立足之本,所以他们立国后,对助纣为虐的恶来与飞廉家族并未完全镇压,而是保留其子孙后代,延续了其家族,令其别居赵地。后来飞廉之孙孟增幸于周成王,孟增之孙造父又以善御而幸于周穆王,可见其子孙后代亦继承和发扬了族群传统,又得到周王朝的重用,东山再起。由于造父的功绩卓著,被封于赵城,由此为赵氏。恶来一族的女防、旁皋、太几、大骆、非子一族,则因为造父的缘故“皆蒙赵城,姓赵氏”。[10]175虽为一族,但其实是寄人篱下。至大骆时,则开始寻求新的出路和落脚点。《史记·秦本纪》载“非子居犬丘”,其实是大骆时已居犬丘,大骆居犬丘的原因是他和祖先戎胥轩一样与申侯之族联姻,地位随之提高,由此承袭了西犬丘的爵位。这是大骆摆脱困境的无奈之举,也是一种有效途径。从《秦本纪》的叙述来看,非子应是大骆的庶长子,而非申侯之女亲生的嫡子,“非子”的名字本身可能包含了其出身的寓意,但他还是随父到了西犬丘,所以才有申侯为其外孙“成”争取大骆的合法继承人的举动。非子也继承了家族传统,“好马及畜”,周孝王闻之使其主马于汧渭之间,而大骆也正好顺水推舟,避免了家族矛盾。由于非子养马功绩卓著,遂邑之秦,号秦嬴。

有学者认为非子所居犬丘应为关中之犬丘,其理由是非子养马的汧渭之间与关中犬丘之间交通便利,非子沿汧河溯流而上到汧渭之间更符合情理。[36]段连勤先生指出,今兴平东南之犬丘地近沣镐,为周朝王畿之地,周懿王曾设都于此,周室绝不会让非子居此养马及畜。[20]84同时,只要我们沿西汉水上游至渭北的清水、张家川一带进行实地考察,就会发现从西犬丘至汧渭之间的清水、张家川一带,同样河谷相连,交通便利。而且非子所邑之秦也正在这一带,这是经考古资料所印证的,梁云先生就此认为以清水李崖为代表的大型遗址应是非子封邑所在。我们对“汧渭之间”的具体位置也不必过于苛求,非要争其为甘肃清水、张家川,或非要争其到陕西千阳,其实这三地本身都在广义的汧渭之间,秦邑与汧河一山之隔,秦人翻越陇山到附近的汧河沿岸牧马十分便利。所以梁云先生指出封邑之地和牧马之地是两回事,不能混为一谈。[37]由此一来,非子的秦邑和大骆的西犬丘分置渭水南北,成掎角之势,为周王朝共同阻挡着东进的西戎。

三、犬戎的去向及犬戎文化的遗留

西周立国后,由于和畎夷长期的恩怨,武王一方面为免除畎夷部落居地近京师之危险,一方面为防御北方其他游牧民族南下侵扰,即迁申戎、畎夷(留在关中犬丘的这支畎夷)于“泾、洛之北”,使其进一步融于游牧文化。自西周建立至周穆王即位的“二百余年”,犬戎作为为周王朝戍边的北方方国,侍奉周王朝,同周朝和睦相处。周穆王时和犬戎的关系恶化,发动了对犬戎的战争,“至穆王时,戎狄不贡,王乃西征犬戎,获其五王,又得四白鹿,四白狼,王遂迁戎于太原”。[25]2871此“太原”既非今山西“太原”一带,亦非段连勤先生所言的“今内蒙阴山下五原县一带”,当为“大原”,就是陇东黄土高原一带。[38]按“原”之本义,以及西周以来犬戎居地“泾、洛之北”的地理方位,再结合多数学者的观点来综合考察,此太原就是以平凉、庆阳为中心的陇东黄土高原及其辐射周边的固原、长武、旬邑、彬县一带无疑。迁居太原的犬戎也称玁狁,金文中为严允[39],有些文献中也作猃狁、猃允等。也有学者提出犬戎分布很广,太原之玁狁当为犬戎之一支,正与《诗六月》之“薄伐猃狁,至于太原”相合。[40]也有学者指出,猃狁又叫犬戎、畎夷、太原戎、允姓戎等。[41]总之,说明当时太原之戎人就是犬戎。

西周王朝对犬戎的征伐和镇压,也反映在《山海经·大荒北经》中的“戎宣王尸”。《山海经》中的“尸”,大多都有非同一般的死亡背景与缘由,可以说“刑杀”是成“尸”的直接原因。如“戎宣王尸”为人马合体,“祖状之尸”为人虎合体,“贰负之尸”是人蛇合体等,明显含有图腾崇拜与祖先崇拜迹象。[42]文中将戎宣王尸置于犬戎之后,则必定与犬戎有关。郭璞认为戎宣王尸就是“犬戎之神名也”。[14]327犬戎是游牧民族,他们也以产名马著称,所以《海内北经》有:“犬封国曰大戎国……有文马,缟身朱鬣,目若黄金,名曰吉量,乘之寿千岁。”《说文》亦云:“马赤鬣缟身,目若黄金,名曰文马,吉黄之乘,周文王时犬戎献之。”[14]253-256可见此种宝马乃犬戎独有,且曾作为两族友好的象征献给周文王。能乘此马者,当为犬戎国之王,所以也具有了图腾的含义,当是犬戎王的象征。周穆王在此次征讨中大开杀戒,并获犬戎“五王”,犬戎王被俘或杀,其所乘之名马抑或被杀,被杀之名马亦是犬戎王的象征。或以“马状无首”来象征犬戎王的惨死。由此犬戎再次成为西周之敌对。

此后的历代周王亦多与犬戎发生战事,周懿王时,“戎狄交侵,暴虐中国。中国被其苦,诗人始作,疾而歌之,曰:‘靡室靡家,猃允之故’。”[22]3744夷王时,“荒服不朝,乃命虢公率六师伐太原之戎,至于俞泉,获马千匹”。[25]2871

厉王、宣王时,政治腐败,周边的少数民族相继反周,在西方的羌戎、东方的徐夷和淮夷以及条戎、奔戎的共同打击下,周王朝遂一蹶不振。犬戎则乘机将势力再次发展到泾、洛流域,接近其原来的居地,犬戎占据洛水及太原(陇东高原一带)后,或沿洛水南侵,或沿子午岭、泾水南下,十分便利。[43]所以,犬戎与周王朝的战事更加频繁,厉王时,“戎狄寇掠……后二十七年,王遣兵伐太原戎,不克”。[25]2871宣王时,“兴师命将以征伐之,诗人美其大功,曰:‘薄伐猃狁,至于太原’。”[22]3744犬戎的南下给西周王朝的统治造成了致命威胁。至周幽王时,由于腐败变本加厉,众叛亲离,最终在申侯与犬戎的联合打击下亡国。犬戎系统之部分氏族部落也多内迁关中。[23]

此后,就有了秦襄公的救周行动。嬴姓秦人如果真是和犬戎具有直接血缘关系的同一族系,此时应乘机彻底灭掉周王朝,壮大犬戎族群的实力,但他们选择了站在周人一边,和同为东夷人的犬戎以及曾有联姻关系的申侯翻脸,拼命“将兵救周”,并以兵送周平王东迁洛邑。由此说明,一方面秦人想借助周王朝的势力来维护和壮大自己;另一方面嬴姓的秦先人和畎夷只是部落联盟,血缘关系并不紧密和可靠;申侯之族也只是这支秦先人在特殊历史条件下的一个政治筹码,在事关族群利益的关键时刻,秦人有着自己的主见和抉择。

这支犬戎由关中以西徙居泾、洛之北,又北迁太原,在春秋初期吞并周边诸戎建立义渠戎国,成为后来的义渠之戎。[38]部分犬戎则内迁关中,或散布徙居其他地域。春秋时期广泛分布于西北各地的诸戎部落,多数都以地名为戎号,其族姓和族属也逐渐模糊不清,但基本上不出犬戎、姜(羌)戎、允戎之氏族部落范围,其中有相当数量的部落当为犬戎部落。《史记·匈奴列传》载秦穆公时西戎八国:陇西有绵诸、绲戎、翟、䝠,岐、梁、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍。[10]2883其中的绲戎、义渠戎当为犬戎部落,陇西绲戎后为秦穆公所并,义渠戎则一直占据陇东黄土高原,与秦人时战时和,发生着密切关系,后为秦昭王所灭。秦人遂在此设郡置县,义渠戎也成为秦民。[44]

马家塬处于秦陇交通的枢纽地带,也在义渠戎国的范围之内,义渠戎既可以沿泾河、汧河入渭河而进入关中,亦可翻越陇山通过马家塬一带到达秦人的旧地西犬丘。在秦灭义渠戎之前,马家塬一带或为义渠戎所占据,或是秦人抵御义渠戎的前沿阵地,地理位置十分重要。秦灭义渠戎后,这一带仍为义渠戎的聚居地。从马家塬墓葬的规格、奢华富丽的车马装饰、器物造型等来看,也具有中原文化和秦文化的特征,在戎人墓葬中属于等级极高者,说明这支戎人具有较为尊贵的地位,这应与秦国政治、经济、文化对该地的影响有密切关系。秦人在灭义渠戎之前,或与义渠戎发生战争,或通过怀柔政策笼络义渠戎,时战时和:

至贞王二十五年,秦伐义渠,虏其王。后十四年,义渠侵秦至渭阴。后百许年,义渠败秦师于洛。后四年,义渠国乱,秦惠王遣庶长操将兵定之,义渠遂臣于秦。后八年,秦伐义渠,取郁郅。后二年,义渠败秦师于李伯。明年,秦伐义渠,取徙泾二十五城。及昭王立,义渠王朝秦,遂与昭王母宣太后通,生二子。至王赧四十三年,宣太后诱杀义渠王于甘泉宫,因起兵灭之,始置陇西、北地、上郡焉。[25]2874

因此,其中一些珍贵的文物或来自秦人的赏赐,或受秦文化的影响。也由此说明义渠戎和秦人的关系非同一般,结合秦与义渠戎恩恩怨怨的曲折历史来看,马家塬这支西戎部族最有可能就是义渠戎。临近的秦安王洼亦有同一类型的墓葬,在形制、葬俗、随葬器物等方面与马家塬墓葬有着较大的相似性[45];庆阳一带春秋战国时期出土的一些器物纹饰,也体现出相似的文化面貌[46];以杨郎墓地为代表的宁夏南部春秋战国青铜文化,亦体现出相似的文化性质。[47]而这一区域也正是战国中晚期中国北方考古学文化格局中“北文化带”之第一区——以陇山为中心的甘肃东南部和宁夏南部地区[48],这些和马家塬墓葬应是同一族属,或属同一时代的同一文化。由此可见,以马家塬为中心的这一地带,在春秋以后为义渠戎所控制。义渠戎虽然以居地为族称,但他们依然传承了先祖犬戎的文化传统。

还有几种可能,如段连勤先生所言,在嬴姓秦人迁西犬丘时,其中可能有一部分畎夷人随之西迁,因此,这支西迁的嬴姓秦人才同被视为畎夷。而这些西迁的畎夷可能同样被秦人分化,徙居于西犬丘之北的张家川马家塬一带,为嬴姓秦人抵挡北方的戎狄;或为秦穆公所并的陇西犬戎——绲戎吞并后被徙居于此。

古代西戎民族群体部落众多,支系繁杂,远远不止于史籍所载。至于族群的迁徙融合情况则更为复杂,由此形成的文化融合现象更难确切分辨。畎夷西迁,在东为夷,西迁为戎,尤其是被驱逐流放泾、洛之北以后,逐渐适应西北自然条件,由狩猎民族演变为西戎游牧民族,其文化也开始具有游牧文化属性,但游牧和狩猎都是他们的生产生活方式。所以在马家塬战国墓葬中,同时出土具有鲜明游牧文化特色的虎、狼、大角羊、鹿、驼等众多动物纹饰就不足为奇了。同时,也不能排除这支西戎部族或为聚居于此并融合了犬戎文化的其他西戎部族,有学者就认为他们是活动于这一带的邽戎或绵诸戎。畎夷西迁之前,西北一带即为本土戎族聚居繁衍之地,畎夷西迁并占据大塬一带之后,由于势力强大,不断扩张,随着与周边其他西戎族群的碰撞融合,文化的交融也顺理成章。所以笔者以为,马家塬墓地的族属即使为当地的邽戎或绵诸戎,他们也一定深受犬戎文化的影响;即使他们不是犬戎,但从其地理位置来看,这一带与犬戎所居之大塬紧密相连,他们可能在犬戎的控制之下,或者已属于犬戎的一个支系亦未可知。

总之,马家塬墓葬的主人应是一支崇拜狼和犬的游牧戎族,他们应是西戎群体中犬戎的一支,或是传承、融合了犬戎文化的一支西戎部族。所以,这一带犬、狼崇拜的文化习俗应与犬戎有关。他们聚居在这一带,和周边的其他民族进行着广泛交流,致使其墓葬既延续了游牧民族的文化特征,又蕴含着多种丰富的文化内涵。这些造型生动、装饰性强的动物纹饰,也是其游牧文化的基本符号。其中的狼形或犬形饰片,则进一步说明他们遗留了犬戎图腾崇拜的族群传统,体现出马家塬墓地鲜明而丰富的文化内涵,彰显着陇东南一带深厚独特的历史文化魅力。