天水市非物质文化遗产空间分布及影响因素研究

何 瑛

(兰州文理学院 旅游学院,甘肃 兰州 730000)

非物质文化遗产(下文多简称“非遗”)是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证,是联结民族情感、维护国家统一的重要基础。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。[1]不少学者从不同尺度对非遗地理空间分布特征做了研究[2-11],但研究多以全国、省域等大尺度为主,对市域等小尺度定量研究不多。

天水是中国历史文化名城,是中华民族重要的发祥地之一,境内分布着大地湾文化遗址、麦积山石窟等国家级文化遗产。天水地处秦岭西段、渭水中游,属于温带半湿润气候,优越的自然地理环境和富集的人文历史资源共同构成了天水独特的文化禀赋,孕育了丰富的非物质文化遗产。随着全球化、现代化、工业化以及城镇化进程的加快,天水市非物质文化遗产遭遇了强烈的文化冲击,文化多样性逐渐减弱。本研究通过整理分析天水市各级别非物质文化遗产的最新数据资料,旨在更直观、清晰地了解当地非遗项目类型结构特征和空间分布规律,为天水市非物质文化遗产的保护、传承、利用提供决策参考和科学依据。

一、研究资料与研究方法

(一)研究数据

本研究采用国家级、省级、市级三级名录对天水市非物质文化遗产数据进行分析。其中,国家级非物质文化遗产项目(包括扩展项目)数据主要来自中国非物质文化遗产网(http://www.ihchina.cn),省级、市级非物质文化遗产数据均来自甘肃省非物质文化遗产保护中心统计数据(截至2019年12月)。

(二)研究方法

1.数理统计

本研究利用区位熵对天水市非物质文化遗产的空间分布特征进行量化分析,以测度不同类型非物质文化遗产的集中程度;利用地理联系率分析天水市非遗空间分布的相关人文因素;利用ArcGIS Pro对天水市国家级、省级非物质文化遗产的分布特征进行分析,并进行核密度测算。

2.空间分析(1)区位熵

本研究利用区位熵对天水市非物质文化遗产的空间分布特征进行量化分析,以测度不同类型非物质文化遗产的集中程度,计算式为[12]:

式中:i为非物质文化遗产类型;j为地区样本;Qij为j地区i类型非物质文化遗产的区位熵;Gij为j地区i类型非物质文化遗产的得分值;Gj为j地区的各种类型非物质文化遗产的得分值;Gi为全市i类型非物质文化遗产的得分值;G为全市非物质文化遗产的得分值。

(2)核密度估计

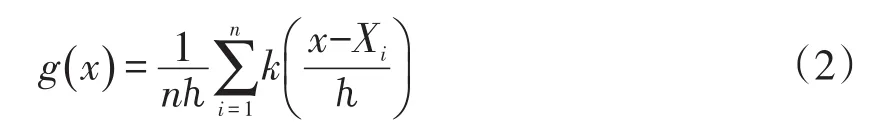

本研究采用核密度法来测量天水市非遗项目空间聚集程度。核密度估计的定义为:设点集{X1,…,Xn}是从密度函数为g的总体中抽取的样本,估计g在某点x处的g(x)。通常用Rosenblatt-Parzen核估计,计算式为[5]:

式中:k为核函数;h>0,为带宽;(x-Xi)表示估值点x到事件Xi处的距离。

(3)地理联系率

本研究利用地理联系率对天水市非遗项目分布与该区域经济、人口等要素在空间上的均衡、配合程度进行量化分析,计算式为[13]:

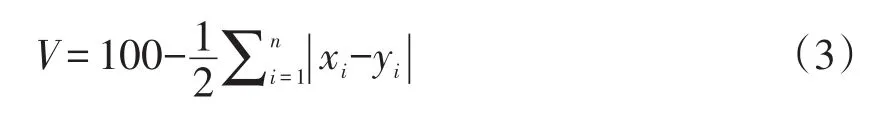

式中:V为地理联系率;xi和yi分别表示第i项非遗项目数量和经济、人口要素所占比重;n为天水市县(区)总数。

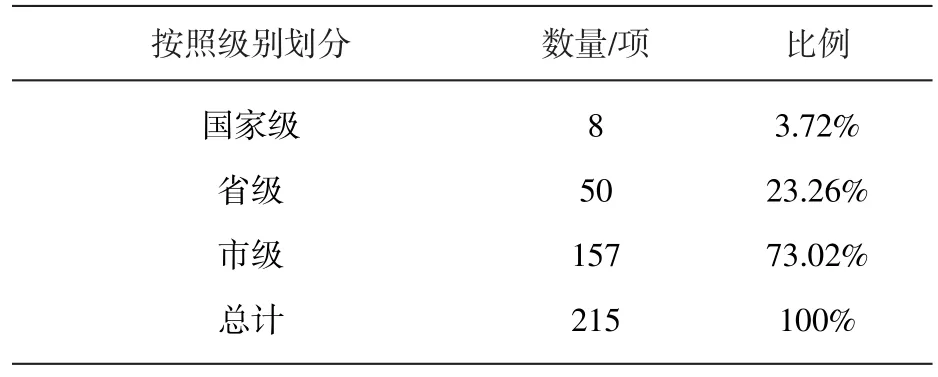

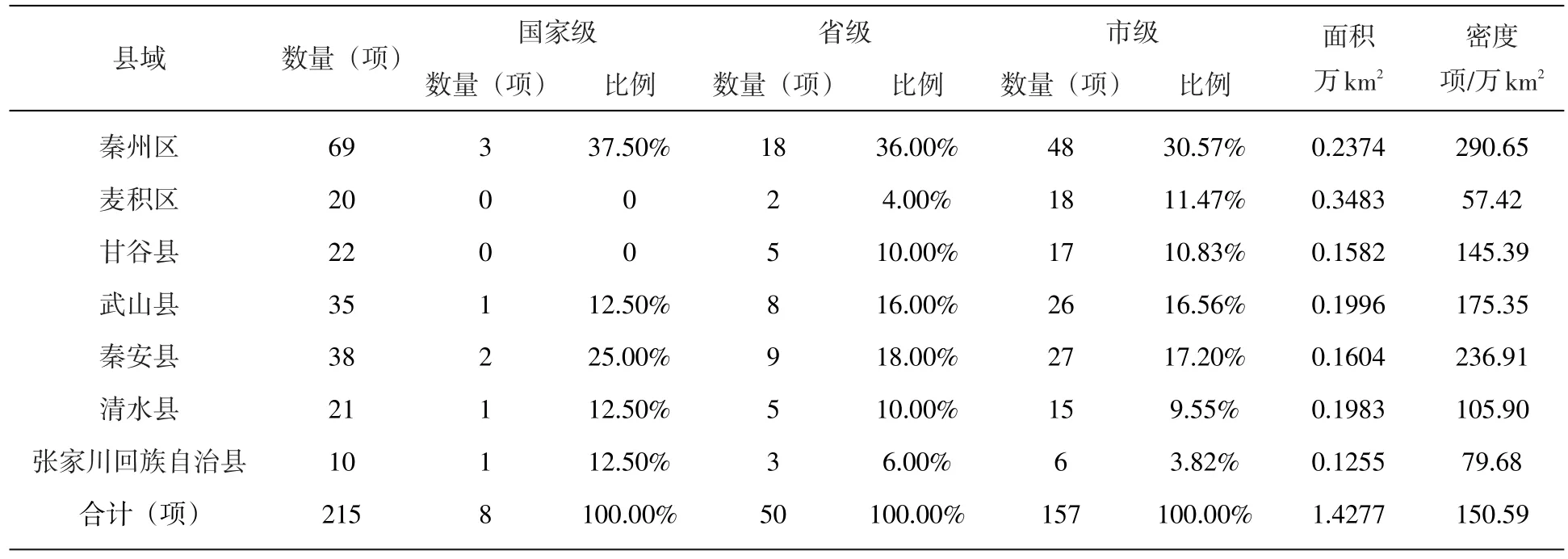

3.天水非遗的类型结构特征

截至2021年6月30日,经数据整理,本研究收集到天水非遗项目215项。统计表明:天水市国家级非遗项目8项,占3.72%;省级非遗项目50项,占23.26%,市级非遗项目157项,占73.02%(见表1)。非遗项目数量与级别之间负相关,呈金字塔形分布,即级别越高数量越少。这种结构性的趋势将在未来很长一段时间内持续,同时数量较多的低一级非遗项目也为今后培育和申报高一级非遗项目奠定了基础。

表1 天水市不同级别非物质文化遗产数量

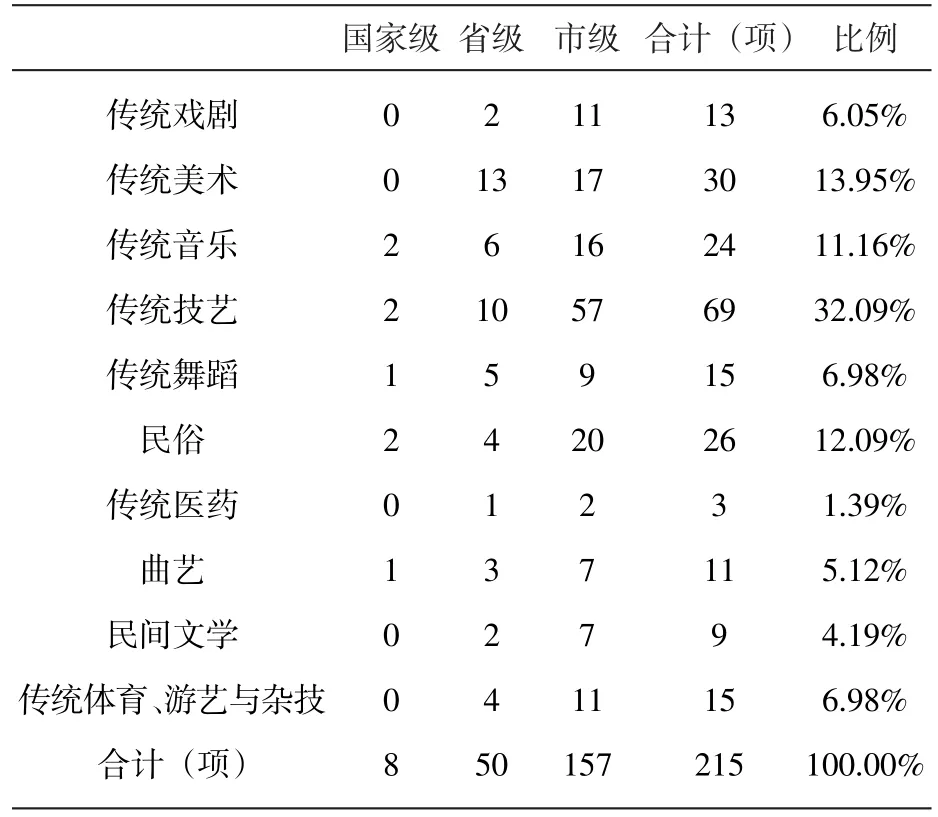

2006年国务院颁布的《关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知》中,将非物质文化遗产划分为十大门类,即民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药、民俗[14],2008年《关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录的通知》中对其中五个门类的名称分别调整为传统音乐、传统舞蹈、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺。[15]依据国务院对非物质文化遗产的划分体系和类型命名,本研究对天水市各级非遗类型进行统计分类,结果见表2。

表2 天水市非物质文化遗产各类型数量

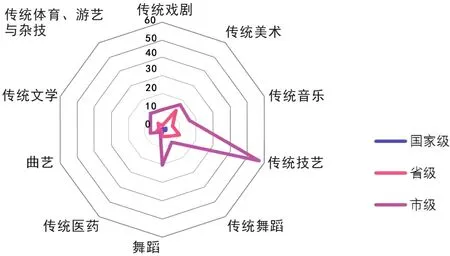

图1 天水市非物质文化遗产类型结构图

根据天水市不同类别非遗项目的数量差异,可以将当地非遗类型结构分为四个层级:第一层级是传统技艺,项目数量69项,约占总数量的32.09%;第二层级是传统美术、民俗和传统音乐,项目数量分别为30项、26项和24项,分别占总量的13.95%、12.09%和11.16%;第三层级为传统舞蹈(15项)、传统体育、游艺与杂技(15项)和传统戏剧(13项),分别占总量的6.98%、6.98%和6.05%;第四层级为曲艺(11项)、民间文学(9项)和传统医药(3项),各占总量的5.12%、4.19%和1.39%。

天水市非物质文化遗产类型结构特征呈现为:第一,传统手工技艺是农耕文明时代人们生产生活的产物,是人们表达对客观世界审美感受的创造物,它根植于人们的衣食住行和劳动生产的方方面面,从劳动工具、日常生活用具到建筑、大型工程建设,传统技艺与社会经济生活的融合是全场域的,对人们的精神和审美情趣产生潜移默化的影响,具有其他艺术无可比拟的广泛性、长期性和深入性。天水是中华文明的重要发源地,农耕文明在这里有着漫长的演进过程,形成的文化现象和成果较为丰富,相对闭塞的内陆环境、较为稳定的社会生产方式在一定程度上保护了当地文化成果的传承,传统技艺、传统美术、民俗和传统音乐等非遗类项目较多。第二,传统舞蹈、传统体育、游艺与杂技、传统戏剧、曲艺、民间文学和传统医药项目数量较少,一方面是由于对项目的认识、挖掘不到位,另一方面也是部分项目技术难度大、项目传承人断层等原因造成的。第三,省级、市级的传统美术非遗项目数量较多,但国家级项目空缺,保护层次、水平还有待提高。

二、天水市非遗的空间分布特征

(一)密度特征分析

从区域空间角度分析非物质文化遗产的密度,表明不同区域的密度存在一定的差异。从行政县域角度来看,天水非物质文化遗产的数量在空间分布上存在差异性,分布不均衡(见表3)。

表3 天水市非物质文化遗产行政县域分布

秦州区的非物质文化遗产数量最多,达69项,占总量的43.94%;秦安县有38项,占24.20%;武山县有35项,占22.29%;甘谷县有22项,占14.01%;清水县有21项,占13.38%;麦积区有20项,占11.74%;张家川回族自治县有10项,占6.37%。从行政县域分布密度分析,7个县区的非遗项目点平均密度为150项/万km2,在平均值以上的有3个,其中秦州区以点密度290项/万km2居首位,秦安县以236项/万km2位居第二,甘谷、清水、张家川、麦积4个县区的点密度均位于平均值以下,其中麦积区的点密度最低,为57项/万km2。总体而言,行政县域非遗数量分布和项目点密度大体一致,即非遗项目多的县区,点密度也较高。甘谷县虽然非遗项目不多,但由于县域面积不大,因此项目点密度较高(见图2)。

图2 天水市行政县域非物质文化遗产数量和密度

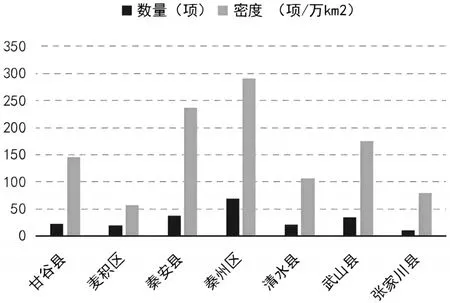

(二)区位熵分析

本研究用区位熵来测度天水市不同类型非遗项目的空间格局,并反映其集聚程度。以天水市7个县(区)非物质文化遗产为研究对象,对不同等级的非物质文化遗产赋值:国家级非物质文化遗产赋值为4,省级非物质文化遗产赋值为2,市级非物质文化遗产赋值为1,根据区位熵公式得到天水市7个县(区)10种不同类型的非物质文化遗产区位熵(见表4)。

表4 甘肃省非物质文化遗产的区位熵

根据行政县域各类型非遗项目区位熵值的方差可知,传统技艺和曲艺类型非遗项目区位熵值在各个县(区)间差异不显著,即这两种类型的非物质文化遗产在空间上呈现出相对均衡的分布,反映出天水市各县区在经济社会发展过程中普遍形成了各具特色的传统技艺和曲艺类非物质文化遗产。

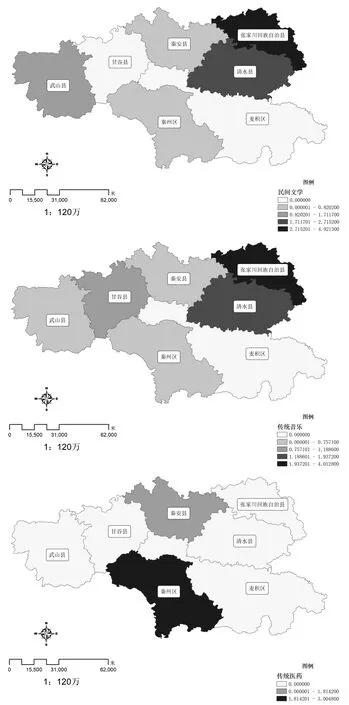

民间文学、传统音乐和传统医药的区位熵差异十分显著,这3种类型的非遗项目呈现出集中分布的态势(见图3)。级别较高的民间文学和传统音乐类非遗项目主要集中于清水县和张家川县。天水市传统音乐类国家级非遗项目全部分布在这两个县,此外还有2项省级传统音乐项目、2项省级民间文学项目。这些非物质文化遗产的产生与发展根植于民间土壤,人情色彩浓厚、饱含着乡土气息。清水(古称上邽)是中华人文初祖轩辕黄帝的诞生地,民间流传大量关于轩辕黄帝的传说。清水地理环境优越,历史遗存丰富,文化积淀深厚,境内道观佛寺并存共生,道乐是道教仪式中不可缺少的部分,清水道教音乐在遵循正韵格律的同时与当地山歌、小曲和地方戏相互吸收、借鉴,呈现出明显的地方特色。张家川回族自治县自1953年析清水、秦安、庄浪、陕西陇县37乡合并而成,人口以回族为主,当地形成了“花儿”、小儿锦等具有回族文化特色的传统音乐和民间文学类非遗。天水传统医药类非遗项目数量最少,仅有分布在秦州、秦安的1项省级和2项市级项目,均呈现明显的集中趋势。

图3 天水市3种非物质文化遗产的集聚化差异格局

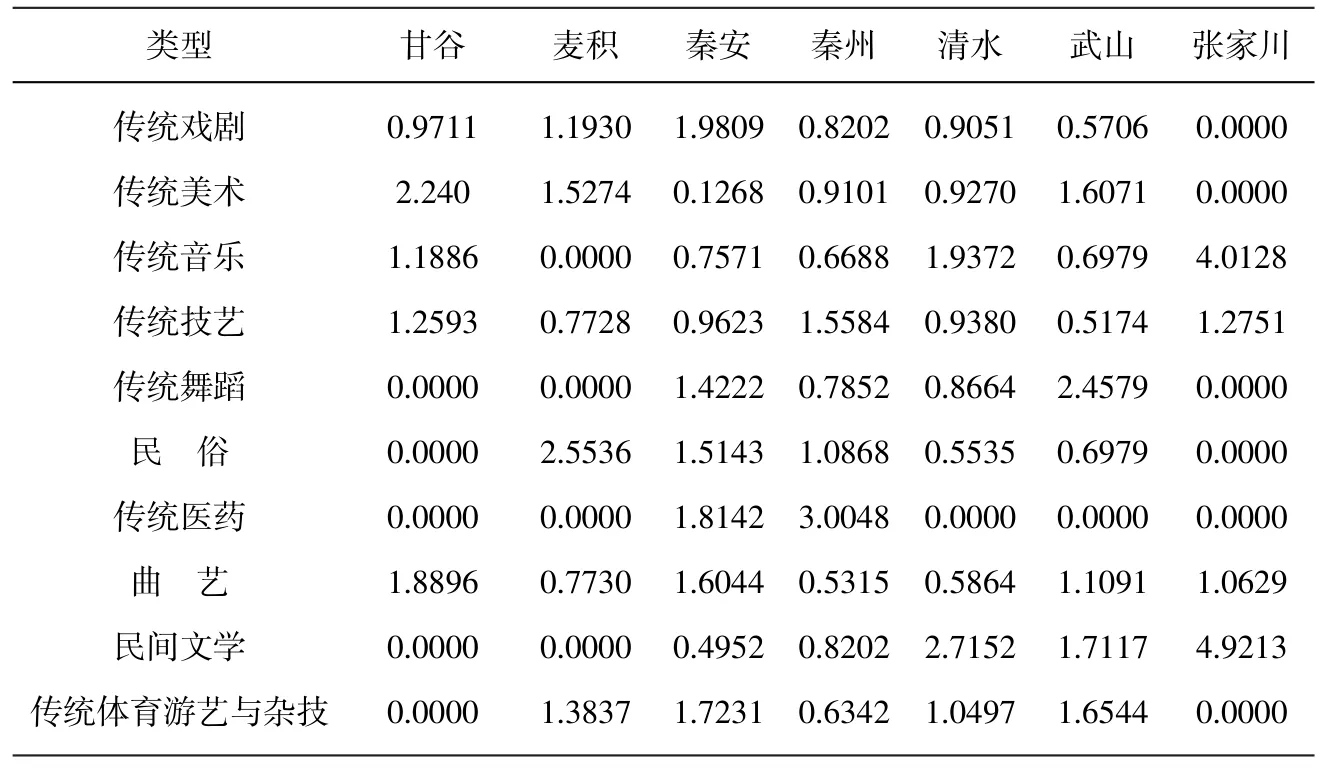

(三)空间聚集

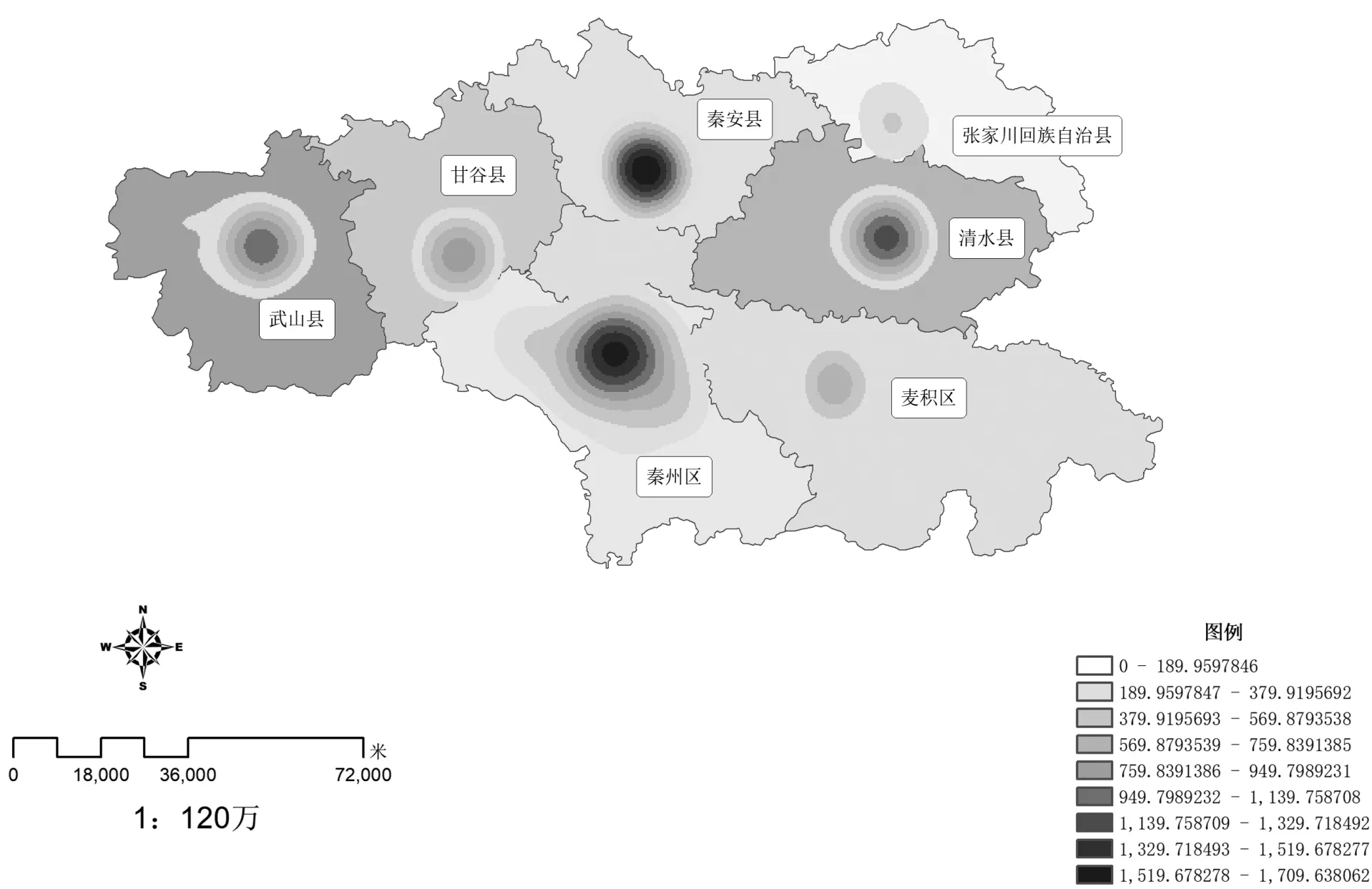

从图4可以看出,天水市非遗集中分布在一个主核心区和两个次核心区。秦州区为高密度主核心区,秦安县和武山县是两个次核心区。天水是华夏农耕文明的重要发源地,是古丝绸之路西出关中的第一个重镇,是人文始祖伏羲、女娲的诞生地,有着8000多年的文明史、3000多年的文字记载史和2700多年的建城史。在甘肃境内,天水市自古以来就是自然地理条件较为优越的地区,生活在这里的人们创造出丰富多彩的文化成果。作为活态的文化遗产,非物质文化遗产承载着这一区域人们在生存和发展的历史进程中创造出来的关于人与自然、人与社会、人与人之间各种关系的重要成果,生动地体现着人们的审美价值追求。

图4 天水市非物质文化遗产分布的核密度

天水市传统技艺类非遗数量最多且集聚分布最明显,在全市各县区均有分布,高密度聚集地区为秦州区和秦安县。主要为雕漆、丝毯、陶器制作和麦秆编等传统手工艺,以及特色食品的制作技艺,如呱呱、凉粉、面鱼、肚丝汤的制作技艺等,有些食品的制作技艺自汉代一直传承至今。这些传统工艺都和天水民众的衣食住行、日常起居紧密联系,已经融入当地人的血脉,成为不断传承发展的文化印记。

天水市传统美术类非遗集中分布在秦州区、甘谷县和武山县,传统美术包括古建筑艺术、雕刻和手工艺美术等,如甘谷脊兽、武山砖雕、秦腔脸谱、天水刺绣等,传统美术类非遗的发展和创新生动地体现了生活中的艺术和艺术化的生活,它兼具物质意义和精神意义,体现了当地人们在认识自然和发展生产过程中的审美追求。

天水市民俗类非遗在秦州区、麦积区和秦安县分布较密集,主要包括祭祀习俗、传统庙会、节日民俗等,如太昊伏羲祭典、秦安女娲祭祀仪式、天水黑社火、麦积高抬和玉泉观上九朝观等,都与地方的上古传说和民间信仰等密切相关,是极具地域特色的生活文化。据史料记载,人文始祖伏羲生于成纪(今天水),自明成化十九年(1483)开始,天水伏羲庙伏羲祭祀活动一直延续至今,是全国影响力最大的伏羲祭祀活动。每年的伏羲祭祀已成为当地民众地域性心理联结的纽带,代表着人们对地方的文化认同和尊重。

传统体育、游艺与杂技类非遗集中分布在武山县和秦安县,主要是武术项目,如秦安壳子棍、秦安蔡家拳和武山春秋大刀、姜维黄龙带把枪等。天水的区位优势决定了其自古以来就是农牧文明的交汇点和聚散地,自然也成为兵家必争之地。秦汉以来,这里连年兵戈纷争不息,为防御边乱,民间习武之风随之兴起,尚武崇勇、勤于锻炼已成为民间的优良传统,涌现出李广、赵充国、李陵、姜维等一批以武功著称的天水籍英雄人物。

三、天水市非遗空间分布格局形成的影响因素

非物质文化遗产作为人类的文化成果,其空间分布一定会受到人类生活环境的影响,包括自然环境和人文环境。

(一)自然环境因素

地形是人们生产生活和经济发展的基础地理环境。天水市位于甘肃省东南部,地处陇中黄土高原和陇南山地过渡地带,地貌区域分异十分明显,北部为黄土丘陵地貌,中部小部分地区经第四纪河流分育和侵蚀堆积,形成渭河河谷地貌。秦州区城区主要建在渭河支流——藉河河谷之中,相对平坦的地势有利于人们开展生产生活,形成了较多的文化成果,全市近三分之一的非遗项目分布在秦州区。天水市东部和南部是因古老地层褶皱而隆起的山地地貌,东南部的麦积区和东北部的清水县大部分为西秦岭山脉和关山山脉的山区,部分为石质山脉,对农业生产的发展有诸多限制,这里分布的非遗项目也相对较少。地形地貌因素不仅影响着人口聚集,也直接关乎文化交流的通道,进而影响非遗的空间分布情况。

气候是人类赖以生存的基本自然环境之一,它影响着人类社会经济发展,是关乎人与自然关系的重要因素。天水属暖温带半湿润半干旱过渡带,夏无酷暑,冬无严寒,春季气温高于秋季,四季分明,大陆性季风明显,常年平均气温10.9℃,相对湿度68%,素有“陇上小江南”之称。总体来说,在干旱的西北内陆,天水的气候条件比较优越,适宜人类聚居。秦安大地湾遗址的发现表明,早在新石器时期天水一带就有人类从事原始农业的痕迹,随着社会化分工的不断推进,衍生出众多具有地域特色的传统习俗和非物质文化遗产。

(二)人文环境因素

一个地区的生产总值(GDP)是衡量其经济发展水平的重要指标。本研究利用地理联系率来量化计算人口、经济等人文环境因素与非遗项目空间分布的联系。地理联系率的取值范围为0~100,值越大,表明非遗项目数量与人口聚集、经济发展在空间上的均衡、配合程度越高,两者的空间联系越紧密。[16]

在《天水经济年鉴2020》中查得天水市及其下辖各县(区)2019年的GDP和常住人口统计数据(见表5),利用公式(3)计算得出天水市非遗数量的经济—地理联系率Ve为99.818,人口—地理联系率Vp为99.812,表明天水市非遗项目的分布与区域经济发展水平、人口规模在空间上均衡、配合程度较高,即天水市非遗项目数量与经济和人口规模高度相关。事实上,天水市非遗集中分布的主核心区——秦州区是两区五县中常住人口最多的县(区),达到66.6万人;2019年秦州区地区生产总值在天水市也位居第一。

表5 2019年天水市及其下辖各县(区)GDP和人口数据统计表

四、结论与讨论

(一)结论

天水是中华文明重要的发源地之一,生活在这里的先民创造了大量优秀的文化成果,市级范围的非物质文化遗产空间分布特征及影响因素研究,对更好分析和认识区域非物质文化遗产的传承、保护和利用现状,探寻当地非遗管理和保护的有效路径具有现实指导意义。研究表明:

第一,天水市非物质文化遗产类型数量呈现金字塔形分布趋势,级别越高数量越少;非物质文化遗产类型结构以传统手工技艺为主,传统美术、民俗和传统音乐为次,曲艺、民间文学和传统医药数量较少。

第二,天水市非遗集中分布在一个主核心区和两个次核心区。秦州区为高密度主核心区,秦安县和武山县是两个次核心区,其他县(区)分布较为零散。

第三,天水市非物质文化遗产的分布受到地形、气候、人口分布和经济发展水平等因素的影响。受地理环境的影响,自然地理条件较好、人类活动较多的县(区)非物质文化遗产较多。经济发展水平越高、人口分布越密集的县(区),非物质文化遗产项目分布越多。

(二)讨论

1.分层分类保护利用。天水市非物质文化遗产数量和类型的空间分布差异较大,对于数量有优势且群众基础深厚的传统工艺类非遗项目,重点开展多形式的活态保护和传承创新,在守正的基础上,融入富有时代新意的元素,延长非遗项目的生命周期。对有提升空间的项目,做好系统性的梳理和培育,提高保护级别以获得更广范围的支持,特别是对省级、市级非遗数量较多但国家级空白的传统美术类等非遗项目,应加大整理挖掘和提质培优的力度。对民间文学等数量较少的非遗项目,要深入基层精准识别,采用抢救性保护措施。

2.制定各县(区)非遗保护规划。天水市各县(区)非遗项目空间分布不均衡,主要与各区域的自然环境和人文环境相关,而麦积区、甘谷县等历史文化遗存丰富、人口聚集和经济发展水平相对靠前的县(区)非遗项目却较少,反映出当地非遗保护力度不够。需制定与各县(区)实际情况相符的非遗保护规划,以启动当地非遗资源的系统性调查,加强非物质文化遗产的规范性保护和传承,合理化利用非遗文化的价值。

——围棋