“窜三苗于三危”新辨

连振波

(定西师范高等专科学校,甘肃定西743000)

“窜三苗于三危”新辨

连振波

(定西师范高等专科学校,甘肃定西743000)

[摘要]“窜三苗于三危”的地望研究,是一个关乎西北民族发展流变的话题。以往关于“三危”地望的争鸣,以在今甘肃敦煌市东南三危山,在康、藏、卫三地及在今甘肃中部(鸟鼠山西南)者最有影响力。徐南洲“黑水即洮河”的观点,是能够符合人文地理学实际的。齐家文化陶器(包括辛店文化、寺洼文化)相对于马家窑彩陶,其历史时段、彩陶器形、彩陶图案内涵三个方面,均与马家窑文化陶器不符,比对分析得出齐家文化、辛店寺洼文化,不是马家窑文化的延续,而是戎狄部落的文化遗迹。故“三危”地望在今甘肃中部(鸟鼠山西南)的观点,比较符合历史真实和考古发现。

[关键词]三危;黑水;洮河;西戎;彩陶

《尚书·舜典》载:“窜三苗于三危。”[1]126而《尚书·禹贡》雍州篇的记载却说:“三危既宅,三苗丕叙……导黑水于三危,入于南海。”[1]126-138这样,“三危”与“南海”的地望,成了学术上难以形成定论的矛盾问题。事实上,因《尚书》这个记载,人们也无法把“三危”“三苗”“西戎”和“黑水”分开来思考,故“窜三苗于三危”是我国历史问题中一个重要公案。

一、关于“三危”与“黑水”地望的争鸣

(一)“三危”地望的几种不同说法

第一,“三危”在今甘肃敦煌说。晋杜预在《左传·昭公九年》注中说:“允姓,阴戎之祖,与三苗俱放三危者。瓜州,今敦煌。”[2]2056-2057其后,郦道元《水经注》也认为“三危山在敦煌县南”[3]。《后汉书·西羌传》认为“西羌之本,出自三苗,姜姓之别也。其国近南岳,及舜流四凶,徙之三危”[4]2856。《后汉书·西羌传》之李贤注干脆把“三危”和“三危山”等同,说“三危在沙州敦煌东南,山有三峰,故称三危山”[4]2856。唐李泰《括地志》认为“三危山有三峰,古曰三危,俗亦名卑羽山,在沙州敦煌县东南三十里”[5]228。张守节在《史记·五帝本纪》正义中引《括地志》云:“三危山有三峰,故曰三危,俗亦名卑羽山,在沙州敦煌县东南三十里。”[6]29古代“三危”敦煌说基本形成。今人赵小刚先生的《羌汉语言接触形成的一组同源汉字》、李炳海先生的《从狞厉神秘到屈曲宛转》、赵逵夫先生的《从〈天问〉看共工、鲧、禹治水及其对中华文明的贡献》,均认为三危在今敦煌一带。李聚宝先生更依据甘肃境内彩陶出土发掘所表现出来的连贯性,认为“甘青地区始终生活着和中原文化一脉相承的有地方特色的发达的远古文化的居民。这里并不曾有过和江淮一带的三苗文化有继承关系的文化类型发现。所以,我们可以断知,尧、舜之际,并没有将长江中游的三苗族的一部分成员流放到这里来”[7]21。在否定《后汉书》“西羌之本,出自三苗”的同时,作出了“三危”不可能在甘肃东南部的天水、陇西、渭源、临潭等地和青海某地的判断,进而将“三危”地望最终定在今天敦煌市南的三危山。

第二,“三危”在康、藏、卫三地说。此说始于清朝康熙皇帝。据清朝康熙五十九年(公元1720年)谕旨:“禹贡导黑水至于三危,旧注以三危为山名,而不知其所在,朕今始考其实。三危者,中国之三省也,打箭炉之西,拉撒城之东,为喀木地,达赖所属为卫地,班禅所属为藏地,合之为三危耳。”[8]821盛绳祖的《卫藏识略》和黄沛翘《西藏图考》都持这种观点并有阐释,他们认为“三危”在今西藏中部和东部以及四川西部地区。盛绳祖《卫藏识略》对康熙之说作了具体阐述,“西藏唐古特即图伯忒,部落繁多,明统称乌斯藏。然溯其源,盖古三苗种也。舜窜三苗于三危,三危者为喀木,为卫,为藏”[8]。黄沛翘《西藏图考》卷二中更为具体,“西藏古为西南徼外诸羌戎之地,其先为伯夷甫,炎帝之裔也。舜窜三苗于三危,三危者,为喀木,为危,为藏。喀木亦曰康,即今打箭炉,里塘,巴塘,察木多之地。危亦曰卫,即布达拉,亦名拉撒诏,今称前藏,藏即扎什伦布,本拉藏汗所治,今称后藏”[9]77。今人姜亮夫、田晓岫等人也持此说。姜亮夫《重订屈原赋校注·天问》谓:“黑水、玄趾、三危皆西南地名,玄趾即交趾,玄交形近而误也。此之地皆在藏卫滇越之间。”[10]294田晓岫《西藏再入中国版图始见于〈夏书·禹贡〉》认为,“九州之中,就包括今日之西藏。今日之西藏在当时属于九州中的梁雍二州”[11]94。还有刘逢禄《尚书今古文集解》也认为康藏卫三处统名“三危”,陶志如《西藏民族考》及任乃强《西康图经》等也认为“三危”指康地(即喀木)。

第三,“三危”在鸟鼠山西南说。此说最早出自汉代郑玄。郑玄《尚书正义》引《河图括地象》云:“三危在鸟鼠西南,与岷山相接,黑水出其南。”[1]150《史记》的注者引用了郑玄的观点:“郑玄引《河图》及《地说》云:‘三危山在鸟鼠西南,与岐山相连。’”[6]66鸟鼠山西南即今渭源县露骨山附近,岷山、西倾山、朱圉山等不出其范围。三国时张揖在《汉书·司马相如传》注中说:“三危山在鸟鼠山之西,与岷山相近,黑水出其南坡。”[12]2598支持了郑玄的观点。晋司马彪撰,梁刘昭注补《后汉书·郡国志》更加明确地在陇西郡首阳县注条下说:“《地道记》曰:有三危,三苗所处。”[13]3517鸟鼠山在今甘肃渭源县南,这里南连岷山,西接西倾山,东至朱圉山,正是《地道记》所谓古三危所在。《水经注》援引《山海经》曰:“三危之山,三青鸟居之。是山也,广圆百里,在鸟鼠山西。即《尚书》所谓窜三苗于三危也。”[3]770并载:“渭水上游有苗谷和苗谷水,正在三危山之北。”渭水的源头在鸟鼠山,充分说明了三危在陇右的事实。唐陆德明《庄子音义》说在天水郡、秦州西,其实亦即指鸟鼠山西的三危山。宋洪兴祖《楚辞补注》:“《书》曰:‘导黑水至于三危,入于南海。’张揖云:‘三危山在鸟鼠之西,黑水出其南。’”[14]96洪兴祖依据《尚书·禹贡》并援引张揖的注解,认定三危在鸟鼠之西,即今甘肃渭源境内。另如毛晃《禹贡指南》的《禹贡山川总会之图》,亦把三苗、三危标在西倾山之西。蒋廷锡的《尚书地理今释》认为:“三危山,在大河南,今陕西岷州卫塞外古叠州西。”[15]224叠州即今甘肃迭部县一带,亦即鸟鼠山西南,岷山、西倾山、朱圉山的交接处,历代持这种观点的学者较多,因为史料较为翔实,也比较接近历史真实,得到了较多学者的认同。若按照人类文化学和民族学的视角,迁三苗至此也较为可信。

除了以上三种说法影响较大之外,还有其他几种说法也有一定的依据。如汉代马融的“泛指西裔或西裔之山说”。此说见于马融的《尚书注》《汉书·孔安国传》和唐孔颖达的《尚书正义》等书,具体指何地何山却无确切说法。他们以为“其山必是西裔,未知山之所在”。元代学者金履祥《尚书注》认为:“岩昌羌,即三苗之种,其地有叠州,山多重叠,三苗山有三重,或在其地。”[16]26他强调“戎人凡山有三峰者,便指以为三危”。把“三危”从具体的地名分开,以为是羌人的地名习俗,但其具体位置,仍在“鸟鼠山西南”。而今人马少侨《“窜三苗于三危”新解》认为“三危并不是地名,而是泛指山地,窜三苗于三危,即窜群苗于群山”[17]90。其说认为山有三峰者即“三危”说。安应民《“窜三苗于三危”之“三危”考》认为:“据考证应在今青海省东南部,一并与甘肃西南部及四川西北部交界的西倾山、积石山(即阿尼玛卿山)、巴颜喀喇山三山所在的地区,同时,也包括三山周围的一些地区。”[18]91“三危”被其具体认定为即今西倾山、积石山(即阿尼玛卿山)、巴颜喀喇山三山说。另外还有持“三危”在“洞庭、彭蠡之间的山地”和“三危”在四川境内者,但其论据牵强,不足为信。

《尚书·舜典》追记我国传说中的尧、舜时代,由于历史久远,文献不详,“《尚书》的经文有矛盾,诠注家亦不能自圆其说”[18]90。而历史上,持在今甘肃敦煌说,在康、藏、卫三地说及在今甘肃中部(鸟鼠山西南说)三种观点者最多,也最为有影响,且各据其理,争鸣不休。然而,从人类文化学的视角看,郑玄引《地记书》“三危之山,在鸟鼠之西。南当岷山,则在积石山西南。”最为合理,笔者下文专为论述。

(二)“黑水”地望的探讨

“三危既宅,三苗丕叙,……导黑水于三危,入于南海”出自于《禹贡》,其与《舜典》“窜三苗于三危”有南辕北辙之嫌。《禹贡》与《舜典》出自同一本书,《尚书》之编著者,不会不觉察其中的矛盾而修订之。但是,作者执意这样记载,就说明在作者看来,其前后内容是相通的,不矛盾的。因此,必须要找到能够自圆其说的答案方为正解。故黑水问题也是“迁三苗至三危”所绕不开的话题。

第一,黑水在河西说。持黑水在河西的观点,大约有三:一是认为黑水为疏勒河或其支流党河;二是认为黑水为流经青海、甘肃、内蒙的黑河及弱水,即今张掖河;三是以为黑水即今大通河。凡持此观点者,一般本于“三危”在敦煌之说。《春秋左传》杜预注认为:“黑水……至敦煌过三危山南流入于南海。”唐李泰《括地志》“黑水出于伊吾北廿里,东南绝流三危山二千余里至鄯州,又东南四百里至河州入黄河”[5]228。支持和强化了这个观点。

第二,黑水在我国西南说。这种学说是基于对“导黑水……入南海”的质疑,认为黑水只有在我国西南才能注入南海。其观点主要有四:一是认为黑水即金沙江;二是说黑水就是怒江;三是认为黑水就是雅鲁藏布江或伊洛瓦底江;四是说黑水就是澜沧江。然而,这几种观点的根本依据建立在“三危”在康、藏、卫三地说基础之上。此说始于清朝康熙皇帝,其论述的依据,多是根据语音和语言的转译附会。另据《敦煌县志》引述清康熙御订“黑水论”:“《禹贡》言黑水者三:华阳黑水是,界梁州者,一黑水也;黑水西河是,界雍州者,一黑水也;导黑水至三危入于南海者,又一黑水也。雍州之黑水即今张掖河,界梁州之黑水,即今四川之沪水也,导黑水至三危入于南海,即西藏之喀喇乌苏江(怒江上游),喀喇译言黑,乌苏译言水。”这样足以证明康熙御定的黑水并不单一,并没有解决《尚书》所指黑水为哪条河,事实上,历史上不可能有三条不同的黑水出现在《尚书》。若按照当时的社会生产力,我国先民根本不可能在青藏高原的崇山峻岭间“导黑水入南海”的。

第三,黑水在陇坂说。《水经注》在渭水条屡有提及黑水者,但一直未有学者进行考证。“渭水自黑水峡至岑峡,南北十一水注之”[3]353。《水经注·渭水》载:“一水亦出陇山,东南流,历瓦亭北,又西南合为一水,谓之瓦亭川。西南流,径清宾溪北,又西南与黑水合,水出黑城北。西南径黑城西,西南流,莫吾南川水注之。水东北出陇垂,西南流,历黑城南,注黑水。黑水西南出悬镜峡,又西南入瓦亭水,又有水自西来会,世谓之鹿角口。又南径阿阳县故城东。”[3]354阿阳县故城,即今甘肃省静宁县所在。瓦亭水即今葫芦河,发源于宁夏西吉县的葫芦河是渭河最大的一条支流,流经宁夏西吉、隆德,甘肃静宁、庄浪、会宁、通渭、秦安、张家川、麦积等县区,在甘肃天水注入渭河。陇山是关陇地区非常重要的人文地理分界线,应当说发源于陇山之巅的黑水(瓦亭水),自然也具有极其重要的地理坐标,但是,由于这条黑水的流量太过微小,二则见诸文献较晚,其主干瓦亭水(葫芦河)横穿陇右黄土高原,两岸同属一个地质和文化板块,其具有的地理文化分界功能“华阳、黑水惟梁州”明显不如洮河,故常常为学界所忽略不论。

第四,“黑水即洮河”说。持“黑水即洮河”观点的代表人物是徐南洲。徐文《〈禹贡〉黑水及其相关诸地考》通过五条理由认为,洮河就是《禹贡》所指黑河。其主要观点一是洮河与经文黑水的地理方位完全相合;二是古之三危山,在现在的洮河流域,此说支持“鸟鼠山西南”说;三是所谓“南海”即今若尔盖沼泽的前身;四是从字形考证,“洮”字从甲骨文形象看,本身是界水意;五是古代的洮河水色黝黑,故得名为黑水[19]91-114。毋庸置疑,徐南洲这个观点是具有突破性的。徐文认为按经文,梁雍两州的地理方位是雍北、梁南,大体平行排列于秦岭的两侧。黑水应当贯穿于雍梁二州,黑水亦当是其共同的西部边界。但是,域内除了洮河,再没有一条符合上述条件的河流——黑水。徐氏引用了《水经·河水注》“禹治洪水,西至洮水之上,见长人,受黑玉书于斯水上”及《太平寰宇记》称今岷县南一里处故岷山“山黑无树木”“洮水经其下”似可作为旁证。洮河上游水色黝黑,主要原因是洮河两岸沼泽泥炭发育,河水呈灰色。其土质亦符合《禹贡》所谓“厥土青黎”的特点。洮河为黄河上游最大的支流,也是古雍州大水之一。流程除渭水外,泾、沣、漆、沮、弱水等均不及洮河源远流长,而《禹贡》见渭水、弱水却独不说洮河,岂不怪哉?渭河在鸟鼠山发源向东流经关陇注入黄河,而洮河自青海省西倾山东麓发源,流经甘肃碌曲、临潭县、卓尼、岷县、临洮,在永靖县境内汇入黄河。东以鸟鼠山、马衔山与渭河、祖厉河分水,西以长岭山与大夏河为界,北邻黄河干流,南抵西秦岭山脉,此岂不正是《尚书》“华阳、黑水惟梁州”所划定的区域?根据《尚书》经文,岷山、嶓冢山、西倾山、朱圉山、鸟鼠山、积石山均为域内名山,洮河在积石山(今甘肃永靖县)汇入黄河,因此,徐文以为“洮水就是黑水,二名同一实,当《禹贡》成书时,唯有黑水之名,尚无洮水之称也”[19]91-114。假如徐南洲的观点成立,则《尚书》所载梁州、雍州的地理分界就十分清楚,徐文所质疑的《尚书·禹贡》何以只见渭河不见洮河的问题,也得到了很好地解决,这在陇中史前文化遗址与出土陶器中亦可得到印证。

二、对“窜三苗于三危”的问题讨论

一般情况下,“窜三苗于三危”问题,论者总是根据已有的文献材料,作出有利于自己的观点。近年来,有论者根据当时的社会生产力和国家疆域问题,对“窜三苗于三危”的问题,提出质疑。许多学者认为传说中尧舜禹的活动地域主要在黄河中下游,其影响所及根本不会到达敦煌一带,所以不可能把古敦煌当作流放罪犯的地区。而李聚宝先生却认为“敦煌盆地,气温适宜,土壤肥沃,党河流经,地域广阔,是较为理想的农牧之地。且河西走廊沙漠重重,是控制割离三苗的理想之地”[7]21。因此,就李聚宝的观点,笔者以为以下几个问题尚待思考解决。

第一,尧舜时期的生产能力问题。劳动工具决定生产力水平。铁器的使用大约在战国中期普及,在尧舜禹时期,青铜器尚未大量使用,且大多数用在宗教祭祀等大型活动中,不可能成为人们的日用劳动工具。根据齐家文化遗址出土的工具来看,当时的生产工具以石器为主,其次为骨角器。大禹是否有能力用大量的木质工具、骨器和打制石器开山劈石?大禹疏导河流,要“黑水自北而南自三危过梁州入南海”,纵使在现代机械化时期,没有钢筋水泥等基本的生产条件也是不可能完成的。有学者认为“南海”即今青海湖,但是在没有炸药和铁器的年代,仅凭人力是不可能凿通祁连山的。更何况《尚书·禹贡》记载:大禹“导河自积石,至龙门,入于沧海”,积石山是其明显的地理坐标,其导河有其明确的路线图,实实在在与敦煌没多大关系。况且这一项伟大的水利治理工程,要费多少的人力物力?故在当时的社会生产力条件下,大禹治水能否有能力跑到千里流沙之外的敦煌,疏导“黑水”入南海呢?

另外,《史记·五帝本纪》记载:“欢兜进言共工,尧曰不可而试之工师,共工果淫辟。四岳举鲧治鸿水,尧以为不可,岳强请试之,试之而无功,故百姓不便。”[6]28由此可知,禹之父鲧治水使用的方法是“息壤”壅塞之法。而鲧采用“息壤”壅塞之法治水,只有古雍州黄土高原上是可行的,在以戈壁沙滩为主要地貌的敦煌安得“息壤”?《尚书·禹贡》明确记载,雍州“厥土为黄壤,厥田惟上上,厥赋中下。”[20]51这样“黑水、西河惟雍州”的黄土高原地貌特征是确定无疑的。而河西的敦煌,千里戈壁,既与《尚书》记载不符,也没有完成这项浩大工程必要的生产能力和地质条件。而这种生产工具在黄土高原上,对相对疏松的黄土窑洞、地窖、地穴等工程,是完全能够胜任的,这早在大地湾遗址、马家窑遗址中都得到了考古学证明。

第二,尧舜时期的疆域国力问题。根据《尚书》记载,传说尧曾命羲仲、羲叔与和仲、和叔两对兄弟分驻四方,以观天象,并制历法。和仲“宅西土,曰昧谷。寅饯纳日,平秩西成。宵中,星虚,以殷仲秋”[20]9。中国古代疆域看,和仲所居在最西边,其昧谷在甘肃西和县,“周为西犬丘地”,三苗部属迁至“三危”,早已西出昧谷数百里,故“窜三苗”最远只能到甘肃中部,即渭河源鸟鼠山西南。《史记·正义》云:“秦州西县,秦之旧地,时献公在西县。”这在《淮南子·主术训》里,也能得到证明:“昔者神农之治天下也……其地南至交趾,北至幽都,东至阳谷,西至三危。”非常明显,秦之前,从来没有中央政权或中原部落对河西有过实质的统治,直到秦霸诸戎之后,一条秦长城(秦昭王时期)从甘肃岷县起进入临洮,再经东峪沟长城坡进入渭源,又经樊家湾、秦王寺从野狐湾进入陇西,途经通渭、会宁、静宁,直抵固原、海原,把华夏大地分为塞内和塞外。域内诸县,如陇西(古獂戎)、通渭(古襄戎)、甘谷(古冀戎)、临洮(古狄道)等,均为古羌戎(三苗后裔)之地。只有到了汉武帝大规模用兵西域,才打通河西走廊实现对敦煌的统治。当然,没有实行统治并不是说没有人类活动,著名大地湾、马家窑、齐家文化遗址,均在昧谷以西。河西地区还有四坝文化、火烧沟文化遗址群的存在,故国家行为和人口的自然迁移,应当是两个概念。李聚宝先生根据澳大利亚堪培拉大学的托恩博士和美国人类学家沃尔夫教授在奥北部地区发现的人类化石具有北京人的骨骼特征,推断澳大利亚的土著人很可能是北京人和爪哇人融合而成的结论和邓子宜“殷人东渡”说为依据,论证“窜三苗于三危”存在的可能性,显然是把人口的自然迁移等同于虞舜依靠国家意志对三苗部落的处分,应当是站不住脚的。

第三,关于“导黑水入南海”问题。若从人类文化学视角看,大禹治水最主要的地域应当集中在陇右,这里不仅是伏羲女娲创造华夏远古文明的核心地带,更是黄河最大的支流渭河与洮河东西分流注入黄河的地区,是治理黄河水患的关键地区。“大禹导渭”在史书有非常明确的记载,在民间传说中也有丰富的内容流传。

至于“入于南海”,徐文以为南海即今若尔盖沼泽的前身,实际为内陆湖泊或大泽,如蒲昌海、青海、阳池海等。在西北地区,海的概念不完全指大海,故《水经注》援引“《地理志》曰:谷水出姑臧南山。北至武威入海。届此水流两分,一水北入休屠泽,俗谓之为西海;一水又东迳百五十里,入猪野。世谓之东海。通谓之都野矣”[3]764。既然有西海,东海,自然就有北海,南海。著名的苏武牧羊的地方就在北海,但这个北海绝不是北冰洋。对于这个问题,《说文解字》说:“海,天池也。以纳百川者。从水每声。呼改切。”[21]229至今西北高原上仍称湖泊为海或海子,这或许是戎羌文化遗存。四川九寨沟的堰塞湖,也被称为海子,如五花海等,故徐文所谓“南海即今若尔盖沼泽的前身,实际为内陆湖泊或大泽”是有一定道理的。当然,“南海”还有可能不是地理学意义上的海。所谓:“四海会同”,泛指我国四裔之地,实系虚拟。《尔雅》:九夷,八狄,七戎,六蛮,谓之四海。故《尚书》之“导黑水于三危,入于南海”之谓,恐非后世学者所证明的实体水域,而是根据《尔雅》的解释,把“南海”理解为南戎部落所在的一个巨大湖泊或沼泽,如若尔盖沼泽也未尝不可,后人不宜把文献上的南海等同于现在地理学上的南中国海。古今治《禹贡》探黑水者众多,其中以黑水为疏勒河或其支流党河,为流经青海、甘肃、内蒙的黑河及弱水,亦即张掖河,为川藏交界处怒江者三种观点最有影响力,几乎成为主流观点,但“洮水即黑水”说,恰巧能够让各种疑问得到合理的解释。

三、以考古学视角对“窜三苗于三危”的解析

(一)对李聚宝“敦煌说”观点的质疑

俞伟超先生把考古发掘同古史传说结合起来研究的方法,为“窜三苗于三危”的研究提供了一个新的思路。李聚宝据此理论认为,甘青地区仰韶文化中的各个类型,即“半坡—庙底沟—石岭下—马家窑—半山—马厂诸”类型的文化内涵,如房屋和墓葬遗址、陶器(形制、制作方法、纹饰布局与花纹图案)等方面,都可以看出早晚一脉相承和继往开来递次演变发展的线索。从而证明,“甘青地区的马家窑类型是直接由中原的庙底沟类型自东而西继承和发展起来的,它和中原的仰韶文化的共性是主要的,或者可以说它就是仰韶文化的一个组成部分。……它科学地揭示了甘青地区的马家窑类型是直接由中原的庙底沟类型自东而西继承和发展起来的,它和中原的仰韶文化的共性是主要的,或者可以说它就是仰韶文化的一个组成部分”[7]21。由此,李聚宝认为,舜运用强大的军事力量,将战败的三苗一部分成员从江淮地区押解到西北,越过甘肃东南部和河西走廓,进入今敦煌地区的可能性不但是有的,而且是很大的。从而否定了刘光华尧舜禹的活动地域主要在黄河中下游,其影响所及根本不会到达敦煌一带的观点,得出“三危”在今敦煌的结论。

然而,李聚宝先生的这个推论,至少有三个问题值得商榷:

其一,甘青地区的马家窑类型是否直接由中原的庙底沟类型自东而西继承和发展而来的?既然说它就是仰韶文化的一个组成部分,为什么中原地区的庙底沟类型不可以是甘青地区的文化发展嬗变而来?安特生作为一个彩陶研究的先驱,从《中华远古之文明》《甘肃考古记》到《中国史前研究》,他的观点随着考古的深入而发生很大转变。“当我们欧洲人在不知轻重和缺乏正确观点的优越感的偏见影响下,谈到什么把一种优越文化带给中国的统治民族的时候,那就不仅是没有根据的,而且是丢脸的”[22]179。根据考古资料显示,大地湾一期的文化层至少在八千年,而仰韶文化在七千年前,为什么一定要说甘青地区的史前文化不会自己传承流变而要来自中原文化的辐射?要知道,中华文明是由伏羲“一画开天”在陇右肇始的。尽管中原地区后来居上,经济和文化均超前于甘青地区,但中国各种神话原型、人物典籍和考古发现,都证明陇中的史前文化是华夏文明传承创新的核心,否定这个基本现象和事实,“是中国文明西来说者用最简单的办法以解决中国文明起源这一个复杂问题”[23]2的另一种翻版。

其二,甘肃地区的马家窑类型与中原仰韶文化是否完全同属于一个共同的体系?一般认为,神农和舜是我国最早教人农耕和制陶的圣人。《太平御览》卷833引《周书》:“神农耕而作陶。”[22]12《史记·五帝本纪》:“舜,冀州之人也。舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。”[6]32但是,神农、虞舜生活的时代,大致不超过五千年的历史,而大地湾文化彩陶、仰韶文化彩陶均在七千年之前,故神农氏发明陶器的命题是不成立的。充其量他们对陶器的贡献在于优化、丰富或改进。远古时期,陇中是中国文化的核心区,以此为支点向西北延伸至河湟谷地,向西南沿桓水汉江传入川云贵,向东和中原文化交汇发展。对于这个问题,从安特生“甘肃仰韶文化”到夏鼐对马家窑文化的重新命名,足以说明学术界对甘肃史前文化独立发展、自成一体的认同和共识。而李聚宝先生将二者说成“完全同属于一个共同的体系”,则是为了自圆其说强找的理论根据,其结论难以置信。

其三,马家窑文化彩陶和齐家文化、寺洼文化的陶器间有巨大差异。李聚宝先生认为,半坡文化、庙底沟文化、石岭下文化、马家窑文化(包括半山、马厂诸类型)在房屋和墓葬遗址、陶器的形制、制作方法和纹饰的布局与组成花纹图案的基本母体等几个方面,都可以看出早晚一脉相承和继往开来递次演变发展的线索。这的确是符合事实的,可是,却有意回避了齐家文化、辛店、寺洼文化类型的彩陶,与马家窑文化类型的陶器在器形、纹饰、内涵等方面的不同点。事实上,我们对二者的纹饰、形制的比对和文化解读,能够清楚地看到“窜三苗于三危”以变西戎的历史印迹就在鸟鼠山西南的历史事实。

(二)通过陇中彩陶特点的变化看“窜三苗于三危”

第一,齐家文化出现在“窜三苗于三危”后。

马家窑文化遗址和辛店、寺洼文化遗址都在甘肃临洮,齐家文化遗址在陇中遍地开花,比比皆是,但其文化内涵与马家窑文化却是完全不同的。而齐家文化和辛店、寺洼文化繁荣的阶段,恰恰正是虞舜“窜三苗于三危”后的历史阶段。齐家文化“所处年代大约是山东龙山文化、河南龙山文化(或称后冈二期)、陕西龙山文化(或称客省庄二期)等文化一致,相当于中原的夏代”[24]89。根据朱勇年的《中国西北地区彩陶与上古帝王历史对照表》,齐家文化正好处在虞舜帝之后的夏初三百年之间,这个时期正是舜“窜三苗”和大禹“分北三苗”之后不久,在时间上完全与历史事件吻合。从空间上看,这些散布在渭河上游谷地、洮河两岸、湟水谷地的齐家文化遗址、辛店、寺洼文化遗址和陶器等戎羌文化遗存,均与鸟鼠山这个地理坐标对应,这完全符合文献记载和考古发掘。

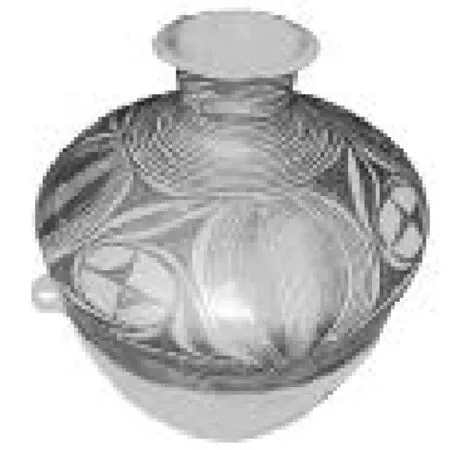

在关陇河湟地区,伏羲女娲氏早就生息在古成纪这片沃土。画制八卦,肇始文明,结网狩猎,烧制陶器。我们从大地湾文化、石岭下文化、马家窑文化遗址出土的彩陶看出,其图案不仅具有高超的审美功能,更是古人类在祭祀、俑葬时,表达哲学思想和巫医观念的载体,其蕴含的巫易数理思想(见图1,现藏于甘肃临洮马家窑彩陶博物馆),这件陶器为马家窑时期的杰出代表作品,距今约五千年以上,其所代表的易数思想与华夏文明“生生为易”的传统思想相一致。段小强认为:“从渊源的发展看,马家窑文化与古羌族在属性上并不同源,不能说马家窑文化发展出了古羌族。”[25]164齐家、辛店、寺洼文化时期,其丧葬习俗为之一变,完全是“以变西戎”之后的产物。1945年,夏鼐先生在甘肃临洮寺洼山发掘的六座墓葬,其葬式之一是火葬后将骨灰盛在陶罐之中。“据此,夏鼎先生推定寺洼文化是羌人文化”[26]86。这在后世的文献中也有记载。《旧唐书·党项羌传》载:“畜犛牛、马、驴、羊,以供其食。……妻其庶母及伯叔母、嫂、子弟之妇……死则焚尸,名曰火葬”。[26]5291辛店文化、寺洼文化晚于齐家文化,年代约为公元前14世纪至前11世纪,相当于我国夏商时期,需要进一步说明的是马家窑彩陶绝非羌戎文化遗迹,但齐家文化和寺洼文化却不同,是特别明显的羌戎畜牧文化的结晶。谢端琚先生认为辛店文化可能是古羌族较大的一支。羌戎部落的产生,是在“窜三苗”之后。许慎《说文解字》对“羌”的注解认为羌,西戎牧羊人也。西戎本系“窜三苗于三危”而来,我们通过齐家墓葬群中的“白石崇拜”等羌戎文化习俗和陶器上的牛羊鸡犬崇拜等游牧文化特质的表现,能够认为羌戎色彩浓厚的齐家文化与辛店、寺洼文化,是外来文化对本土文化的一次突变,其核心事件当为尧舜流放“四凶”而产生的文化突变与传播。

图1

第二,从陶器器型的变化看“窜三苗于三危”。

马家窑彩陶在形体上,富态大方,雍容华贵,无论从大地湾的三足钵、石岭下的蜺纹瓶,还是马家窑的尖底瓶(见图2)、四大圈纹罐、蛙人生殖图腾罐,均有一种雍容华贵、体正方圆的优越气势,其文化内涵和特质是圆融和张扬的,其陶质也特别细腻。以陇西县吕家坪出土的尖底瓶为例(现藏于甘肃省博物馆),其窈窕优雅的身姿,对称平衡的造型,俨然符合华夏文化孕育时期的基本平衡理论——阴阳平衡。“以前有学者认为是为打水方便才造成如此特殊形状的,但现代的实验结果已经推翻了这种武断的推测”①“半坡类型绝大部分尖底瓶因盛水后重心高于瓶耳而倾覆,因此不能用来自动汲水。”(参见孙宵、赵建刚《半坡类型尖底瓶测试》,《文博》1988年第1期。)。由此,“这样的礼器也是中国古代‘中庸’精神的体现”[26]53。但是,到了齐家文化,辛店、寺洼文化时期,彩陶以泥质和砂质的橙黄陶器为主,彩陶中以小口双耳圆腹罐数量为多,另有各种形状的鬲、碗、豆、盆、杯、壶、尊、甗等,已经带有明显的羌戎民族特色。其黄色陶器、敞口双大耳罐的造型,有了明显的游牧部落的特质。寺洼文化的器形,以罐最多,罐器都是灰砂粗陶,表面磨光,颈部都有对称的特大双耳,高肩而深腹下杀。辛店、寺洼文化陶器“更是在口沿上发生了变化,形成马鞍形,在单调中追求了变化”[27]42。这与窜三苗至三危“以变西戎”的民情风俗完全相符。寺洼遗存中鬲、鼎较少,但出土的鬲侈口素面,短腿窄档,乳状空足,颈和腹部极尽夸张马奶子形状,完全是西域游牧民族的性感和奔放。

图2

第三,从陶器纹饰内涵的不同看“窜三苗于三危”。

马家窑彩陶从纹饰上和齐家文化、辛店文化、寺洼文化有着本质区别。马家窑在表现敬天亲人的巫术和宗教内容和金木水火土等元崇拜的内容的同时,更多地表现为易数象理与巫女生殖思想。所谓易数象理,就是古人在祭祀天地、祭拜先祖、殉葬贵胄时,用来表达思想意识和精神图腾的彩陶纹饰图案。我们通过研究马家窑彩陶图案发现,马家窑彩陶具有明显的易数思想,如收藏在定西市安定区众甫博物馆的蛙纹卦象盆(见图3),明显是早期太极图的雏形,其蕴含的易学数象思想也是不言自明的。假如把这个彩陶盆视为整体一(无极),则无极生太极,太极生两仪,两仪生四象的卦象模式,就非常明确和直白。这种语言在彩陶的传承中一直延续,尤其到了半山、马厂类型中,以四大圈纹的纹饰风格,更加强化了“五”“十”为易的数理思想。当然,在新石器时代,与易学思想并行且时而占据上风的还有巫觋生殖思想,这是氏族对偶婚制体系下的母权地位的体现,故马家窑类型彩陶中,蛙纹是非常重要的题材和图腾元素。“青蛙特征的眼睛被强调,在马家窑类型陶器的装饰上,起到了特殊的效果,它使点和圈这样单纯的几何图形,都赋予生命和律动”[28]42。到了“半山和马厂类型的拟蛙纹,有的由头和四肢构成,如人形状,也有的只有四肢而没有头部,成为折肢纹。折肢纹作十字回环状交叉,便成为了勾连纹,做横向连续性展开,便成为曲折纹”[27]181。其演化历史和脉络清晰可见。

图3

齐家文化陶器多为素面,彩绘极少。彩绘以黑色为主,常见的彩绘纹饰有宽带纹、三角纹、网纹、菱形纹,图案一般以两边对称围棋构图特点。可以说,齐家文化陶器中不包含易数象理与巫女生殖思想,它一改马家窑文化为宗教祭祀、生殖崇拜为目的制作的精美陶器的习俗,而是以实用为主要目的。齐家文化反映了农业文明与游牧文明相互影响、相互融合的社会状况。而辛店和寺洼文化,则更多地体现了游牧民族的文化特质,其彩绘则更加明显转化为以写实为主的羊纹或羊头纹和以犬图腾为主的双钩曲纹。辛店文化是分布于甘肃洮河、大夏河流域和青海湟水流域的一支青铜时代文化。辛店文化的分布地都是古代羌人生活区。辛店文化墓葬中,羊骨的数量往往数倍于其它动物骨骼。由于羊在古代羌人经济生活中的重要地位,因此他们将羊视为图腾崇拜物。辛店文化、寺洼文化彩陶中大量的羊角纹饰现象说明了辛店文化与古代戎羌部落的关系,说明了虞舜“窜三苗于三危”“以变西戎”的历史事实。有些陶器上绘着与畜牧、养殖有关的马鹿、犬、羊的形象,个别陶罐上还绘有人的形象。同时,“在辛店文化彩陶上屡有写实的尾巴向上卷曲的侧面犬纹的发现,这为双钩曲纹的发展渊源找到了可靠的依据,双钩曲纹正是由一双相向的侧面犬纹复合而成,左右两侧向上钩曲的纹样,正是一对相向复合的尾巴,而尾巴能向上卷曲则是犬的形象特征之一”[27]181。犬的图腾正是古代“三苗”部落的原始崇拜,是畲族、瑶族、苗族等先民的图腾崇拜,有共同的“氏族标记”。据《后汉书·南蛮传》载:“远古帝喾(高辛氏)时,有老妇得耳疾,挑之,得物大如茧。妇人盛于瓠中,覆之以盘,顷化为犬,其文五色,因名槃瓠。”[4]2830后“槃瓠得女,负而走入南山,止石室中……生子一十二人,六男六女。槃瓠死后,因自相夫妻。织绩木皮,染以草实,好五色衣服,制裁皆有尾形”[4]2829。因此,如收藏在甘肃临洮王志安马家窑彩陶博物馆的寺洼陶器(见图4),通过夸张的双钩曲纹,让我们更能够明确感知到辛店、寺洼文化,是甘肃史前文化所发生的一次突变,是实实在在的一次文化中断或转型,是尧舜“窜三苗之三危”的直接结果,并不是俞伟超先生认为的“把齐家、马厂,乃至上溯到半山、马家窑、石岭下文化,看作是羌人文明的前驱”[29]。当然,从齐家文化中大量使用玉璧、玉琮等礼仪、宗教性玉器的事实看,表明其社会发展的主要宗教伦理思想,并未脱离当时主流思想文化的轨迹,其“天圆地方”的宇宙观和人文理念,并未因大禹“分北三苗”而中断,只不过是戎羌先民根据西北的地理环境,作出了适者生存的游牧选择。

图4

孟子云:“尽信书,不如无书。”上古文献历史和神话传说混同,许多学者往往按自己所持观点有选择地引用文献资料,不是按照历史的真实存在,科学分析神话与历史的真实与虚幻、交集和偏误,用人类历史和文化思想的发展路径,科学理性地分析判断,得出客观可信的历史结论。“窜三苗于三危”的争论,就是学者根据自己的臆测,选择对自己的观点有利的文献,对一个历史事件穿凿附会,得出各种相互矛盾的结论。根据陇中史前文化遗址的考古发现和对不同时期彩陶文化的解读,用俞伟超先生把考古发掘同古史传说结合起来研究的方法,我们认为郑玄“三危”在鸟鼠山西南的观点是真实可信的,是和近代考古发现相一致的。

[参考文献]

[1]阮元刻印.十三经注疏·尚书正义[M ].上海:上海古籍出版社,1997:128.

[2]阮元刻印.十三经注疏·左传[M ].上海:上海古籍出版社,1997:2056-2057.

[3]〔北魏〕郦道元.水经注·渭水:卷17[M ].史念林,等,注.华夏出版社,2006.1:354.

[4]〔南朝〕范晔.后汉书[M ].北京:中华书局,2010:2859

[5]李泰.括地志辑校[M].贺次君,辑校.北京:中华书局,1980:228.

[6]〔汉〕司马迁.史记[M ].北京:中华书局,1959.

[7]李聚宝.“舜窜三苗于三危”之“三危”在敦煌[J].敦煌研究. 1986,(3):21.

[8]〔清〕盛绳祖.卫藏识略[M ]//小方壶斋舆地丛钞(第三帙).杭州:杭州古籍书店影印本,1985.

[9]黄沛翘.西藏图考(卷二)[M ].台北:文海出版社,1965:77.

[10]姜亮夫.重订屈原赋校注[M].天津.天津古籍出版社,1987:294.

[11]田晓岫.西藏再入中国版图始见于《夏书·禹贡》[J].中央民族大学学报.1998,(5):94.

[12]〔东汉〕班固.汉书[M ].北京:中华书局,1962:2598.

[13]〔晋〕司马彪撰,〔梁〕刘昭,注补.续汉书·郡国志.[M ].北京:中华书局,2010:3517.

[14]洪兴祖.楚辞补注[M ].北京:中华书局,1983:96.

[15]蒋廷锡.尚书地理今释[M].台北:台湾商务印书馆,1986:224.

[16]臧励和.中国古今地名大词典[Z].台北:商务印书馆,1931:26.

[17]马少侨.“窜三苗于三危”新解[J].中央民族学院学报,1981,(2):90.

[18]安应民.“窜三苗于三危”之“三危”考[J].青海社会科学,1983,(6):91.

[19]徐南洲.《禹贡》黑水及其相关诸地考[J].中国历史地理论丛,1994,(1):91-114.

[20]罗庆云,戴红贤.尚书译注[M ].太原:书海出版社,2001:51. [21]〔东汉〕许慎.说文解字[M ].天津.天津市古籍书店影印,1991:229.

[22]林少雄.洪荒燧影响:甘肃彩陶的文化意蕴[M ].兰州.甘肃教育出版社,1999.

[23]夏鼐.中国文明的起源[J].文物,1985,(8):2.

[24]朱勇年.中国西北彩陶[M ].上海:上海古籍出版社,2007:89.

[25]段小强.马家窑文化的渊源与属性[C]//山东大学东方考古研究中心.东方考古(九).北京:科学出版社,2012:164.

[26]田旭东.从寺洼文化看古羌族文化与周文化之关系[J].青海师范大学学报,1986,(2):86.

[27]林少雄.人文晨曦——中国彩陶的文化解读[M ].上海.上海文化出版社.2001:42.

[28]张朋川.中国彩陶图谱[M ].北京:文物出版社,1990:181.

[29]俞伟超.古代“西戎”和“羌”、“胡”考古学文化归属问题的探讨[C]//先秦两汉考古学论集.北京:文物出版社,1985.

(责任编辑:赵旭国)

New Research on“M igration of Sanm iao Tribal People to Sanwei”

LIAN Zhen-Bo

(Dingxi Teachers’College,Dingxi 743000,Gansu,China)

Abstract:The research of“Migration of Sanmiao Tribal People to Sanwei”location is a key topic about the develpment and evolution of northwest nationalities. Among the disputes of“Sanwei”location in the past,the Sanwei Mountain at the southeast of Dunhuang county,the border area of Kang,Zang and Wei,and the central part of Gansu today(southwest of Birds and Mouse mountain)are of the most influence. XU Nanzhou’s idea that“Heishui River”is Taohe River conforms to the practice of humanistic geography. Qijia culture pottery(including Xindian culture and Siwa culture)relative to the ancient painted pottery of Majiayao culture,its historical period,painted pottery wares and painted pottery design connotation do not conform to the painted pottery of Majiayao culture,so Qijia culture,Qindian culture and SiWa culture are not the continuity of Majiayao culture,but the cultural heritage to the Rong and Di tribe. So the idea that the“Sanwei”location is in the central part of Gansu today(southwest of Birds and Mouse mountain)conforms to the historical truth and archaeological excavations.

Keywords:Sanwei;the heishui river;the taohe river;xirong nationality;painted pottery

[中图分类号]K928.6

[文章标识码]A

[文章编号]1671-0304(2016)02-0111-09

[收稿日期]2015-04-15[网络出版时间]2016-04-08 0:51

[基金项目]国家社会科学基金项目“陇中文学研究”(12XZW 008);甘肃省哲学社会科学基金“关陇理学与当代价值研究”(W B103)。

[作者简介]连振波(1968-),男,甘肃通渭人,定西师范高等专科学校副教授,定西市陇中文化研究中心主任,主要从事中国古代文学和甘肃地域文化研究。