派出所警务的个案社会工作介入

贺 婷

一、派出所警务与社会工作介入

派出所是市、县(区)公安局管理社会治安秩序的派出机关,扎根于基层社区,是打击犯罪、服务群众的前沿阵地,是公安工作的基础和支持。派出所工作开展的优劣,直接关系到平安社区建设与基层社会治理工作的成败。现有派出所工作面临诸多困境,一是工作任务繁杂。随着社会经济的不断发展,派出所工作职能也在进一步泛化,“行政化”与“非警务化”趋向突出。当前派出所除了人口管理、案件查处、治安管理、安全防范、群众工作等基础业务外[1],还包括交通协管、“护校护菜”等特色业务,此外,不时有临时加派的行政任务。二是警力配置不足。随着治安形势的持续变化和工作任务的日益增加,基层公安机关常处于警力不足的状况[2],警力“内卷化”严重[3]。虽然基层公安机关通过不断招录辅警以协助警察工作,辅警数量甚至超过了警察数量,但因缺口太大,警力紧张的状况并未得到有效缓解。三是群众工作不够深入。群众工作是基层派出所的重要工作内容,但当前派出所群众工作思路滞后,加之警力配置有限,警察用于社区走访、宣传教育、组织动员、沟通协调等群众工作的时间难以保障,群众工作开展得不够深入,不能及时回应群众多样化与深层次的服务需求。因此,作为基层社会治理重要力量的派出所工作,亟待改革创新。

党的十九届四中全会强调,“要构建基层社会治理新格局,加快推进市域社会治理现代化”,中共中央在“十四五”规划建议提出,“发挥群团组织和社会组织在治理体系中的作用,畅通和规范市场主体、新社会阶层、社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径”。社会工作是一门以利他主义为指导、以科学知识为基础,运用科学的专业方法助人的职业化服务活动[4]。警察拥有对社会问题或突发情况下的应急能力与保持社会稳定的功能,但往往缺乏预防和后续跟进服务,这正是社会工作所能提供的[5]。因此,社会工作可成为基层派出所警力外的重要社会力量补充。通过警察与社会工作者的合作,能有效弥合当前派出所工作的不足,并在优化警力配置、密切警民关系与提升社会治理能力方面发挥较大作用。当前,我国警务社会工作尚处于起步阶段。本文以一个派出所警务的个案服务为例,阐述社会工作介入派出所警务的过程,以期为警务社会工作的发展提供借鉴,并为推动警务社会工作的本土化发展提供新思路。

二、案例介入过程

(一)案例基本情况

王阿姨,女,自述今年60 岁,未婚独居,原籍华西省花市第五大队王村,因未进行过户籍登记故没有身份证,现住洋市北山街道一套两居室里(由其前男友生前购买)。王阿姨大约于40 年前因家庭矛盾,负气从家里来到洋市打工,多年来与家人无联系。十多年前,王阿姨开始照顾北山街道的丧偶老人袁生并与其同居。去年,袁生因病离世,王阿姨从此孤寡独居。

最近,王阿姨觉得身体不太舒服,但是由于没有身份证不能去医院看病,也买不了降血压的药;因袁生的独女小袁不愿意自己继续住在房子里,王阿姨担心自己年纪越来越大,无户口也无地方住,养老问题没法解决。因此,王阿姨多次到辖区北山派出所求助,希望派出所能协助其在北山街办理身份证。但北山派出所认为,按相关法律规定,王阿姨的原籍在花市,应该回原籍地补办身份证,而不是在洋市补办身份证。派出所将此个案转介给机构社工。

(二)介入过程

1.个案情况预估

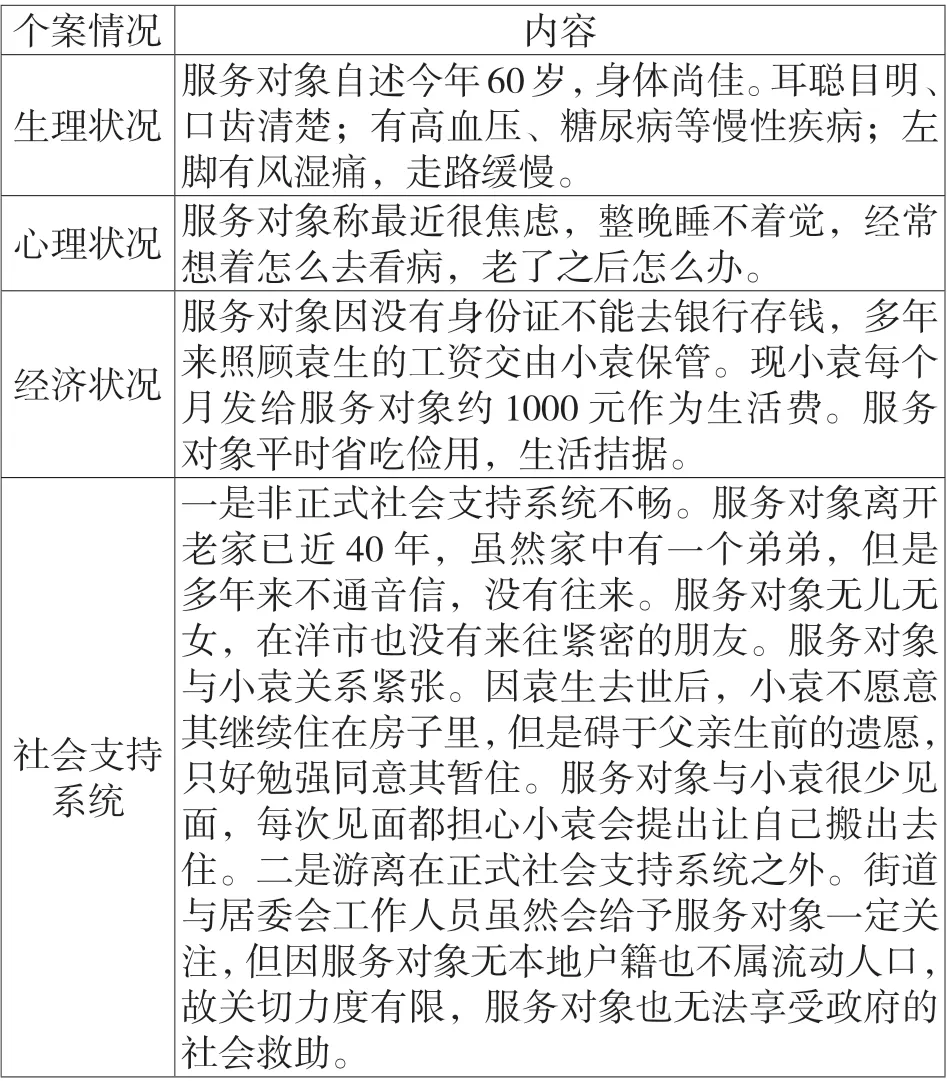

社工综合服务对象基本情况,从服务对象的生理、心理、经济与社会支持系统状况四个层面进行评估,评估内容如表1 所示:

表1 个案预估

综合对服务对象的能力与需求情况的评估,社工采取任务中心模式进行个案介入。任务中心模式是一个问题取向的工作模式,指为服务对象提供简要有效的服务,帮助服务对象在有限时间内实现选定的明确目标[6]。这一模式强调高效简洁,关注案主的自主性,注重案主自身能力的发挥。本个案中,服务对象身体尚可,在洋市生活多年,有一定社会资源与行动能力,具备解决问题的一般能力;服务对象具有明确的诉求,即请社工协助其办理户籍登记和处理养老问题,且有强烈意愿想解决好这两个问题。社工基于对服务对象的能力评估与社会资源状况,将个案服务目标设为两个,目标一为社工链接有效资源协助服务对象办理身份证,占总目标权重的70%;目标二是社工协助服务对象规划养老事宜,占总目标权重的30%。因目标二是目标一的延伸,服务对象办理好了身份证,其养老事宜也将得到妥善解决,故目标一是主要目标,目标二为次要目标。社工将围绕着这两个目标采取相应介入措施。

2.介入步骤

(1)协助核实户籍状况

社工根据王阿姨提供的户籍资料,在网上查到华西省花市第五大队王村可能为华西省花市李镇李村。社工通过北山派出所致电李镇派出所,了解到李镇从前的确名叫第五大队。社工将王阿姨的具体情况提供给对方警官,请对方警官帮忙核实。对方回复称,经多方打听,李村有一个叫“李金平”的人,家庭情况与王阿姨提供的情况相符,不过已离家出走近四十余年,一直没有音讯。后社工向其咨询如果证实王阿姨就是走失的“李金平”,应该如何办理户籍登记。警官称办户口需要王阿姨亲自回李镇办理,不可通过他人代办。

(2)协助案主链接非正式资源

社工上门探访王阿姨,王阿姨称社工能帮忙核实户籍她很高兴,但是担心自己没有钱,不认路也不识字,身体也不好,一个人不能回华西省,需要有人陪同。社工请王阿姨决定,可以请谁陪同自己回老家?王阿姨思考一会,说先与小袁联系,让小小袁以前还陪自己去派出所办过事情,应该不会拒绝。后王阿姨反馈,小袁称自己需要照顾孩子,没空带王阿姨回华西省。后社工与小袁电话联系,小袁告知社工,自己与王阿姨无法律与血缘的关联,不会陪同王阿姨回老家。

(3)协助案主链接正式资源

小袁是王阿姨在洋市关系最近的“亲人”,因小袁不愿陪同王阿姨回华西省,王阿姨在洋市又无其他亲人,所以社工尝试链接其他正式资源。

社工打电话给洋市救助站,咨询救助站可否护送王阿姨返乡。救助站回复称如果核实清楚王阿姨身份信息,当地派出所确认有这个人且愿意接收,才可以护送其返乡。次日,社工上门探访王阿姨,将救助站反馈告知王阿姨,请王阿姨决定是否前往救助站求助。大约一周后,王阿姨到访中心。称自己已于上周去救助站了解情况。对方称会请她先住进去,联系核实好后会护送她回原籍。但王阿姨称自己还没有做好心理准备暂不入住,于是坐公交车回家了。王阿姨称自己还是不太放心,请社工再次与救助站联系。

后社工联系救助站,请对方帮忙核实王阿姨情况。对方工作人员称已与李镇派出所联系,核实清楚了情况,并提供王阿姨侄子的电话给社工。社工约王阿姨过来机构。社工打电话给李镇派出所。派出所称可以联系王阿姨的家人,由王阿姨的家人自行联系王阿姨。社工添加了李镇派出所的工作微信,把王阿姨的照片与联系方式等发给对方。

第二天,王阿姨电话告知社工,弟弟和侄子都有打电话给自己,自己好高兴。原来,王阿姨的侄子李先生在离洋市不远的中市工作。待办好这边的证明材料之后,侄子会来洋市看望自己。社工叮嘱王阿姨不可过于激动以免血压升高,安心等待结果。

(4)跟进案主身份证办理与养老安置事宜

社工与王阿姨的侄子保持联系,协助王阿姨在洋市办理相关证明材料。期间,王阿姨的侄子李先生从中市过来探望王阿姨,并陪同她在派出所办理了无身份证乘车的相关证明。这给了王阿姨极大的心理安慰。

王阿姨来到机构,与社工提及自己有钱存在小袁处,担心身份证办好后钱何去何从,王阿姨希望社工能和小袁谈一谈。社工综合分析王阿姨的社会资源情况,决定约王阿姨、小袁、李先生以及居委会工作人员一起召开协调会议。社工主持了协调会。小袁表示,待王阿姨办好身份证有银行账号后,原存在自己处的工资“一分钱都会转给她”,但是自己父亲的房子不会再给王阿姨居住,同时会另给她5 万块钱作为一次性补偿。王阿姨与李先生对此表示同意,双方在居委会工作人员与社工的见证下达成书面协议。几天后,王阿姨与侄子乘火车顺利回到老家。此后,社工与王阿姨及其侄子保持电话与微信联系,跟进王阿姨的身份证办理事宜。

王阿姨回到老家后,当地政府很重视,在村委、亲属和其他村民的协助下,李镇派出所很快为王阿姨恢复了户籍登记。基于王阿姨的现状(无儿无女、孤寡独居)符合当地的五保供养政策,李镇政府将王阿姨安置在当地的养老院集中供养。一个月后,社工致电王阿姨,了解其生活近况。王阿姨称养老院的生活条件还可以,认识了不少情况与自己差不多的老人,大家每天一起打纸牌、看电视,有时还会回弟弟家和亲人聊聊天。回来之后,有政府和亲人的关心,感觉比较踏实,不像从前那样担惊受怕;生病也可以看医生,能吃到降血压的药,身体比以前好一些了。王阿姨对党和政府以及社工对她的帮助表示感谢。

(三)评估与反思

此个案中,社工在任务中心模式服务框架下,通过制定规划、链接资源,引导案主一步步参与问题处理,达成服务目标的初步实现。介入过程中,社工注重案主自决,充分发挥案主的潜能与主动能动性,鼓励案主参与问题解决。服务结束后,服务对象对服务成效比较满意,个案介入有成效。在此个案介入过程中,有两点值得反思。

1.任务中心模式的适用性

个案社会工作有多种服务模式,如心理社会治疗、危机干预、个案管理、家庭治疗、任务中心等,需根据服务对象具体情况选用适切的模式。对于服务对象个体目标明确、服务对象有能力且有意愿达成目标的情况下,任务中心模式较为适用。警务工作周期短、任务重,任务中心模式的“问题解决导向”和充分发挥服务对象积极性等特征与之相契合,因此,任务中心模式下的警务社会工作介入合理且可行。此个案中服务对象社会资源不足,无法独立解决“户籍补登”问题,但自身有解决问题的强烈意愿与动力,适宜开展任务导向式的个案工作介入。此外,社工在实践过程中,没有照搬书上做法,而是结合中国本土实际,采取与本土文化与人际关系相适用、使服务对象利益最大化的服务形式,即召开多方协调会进行调解,妥善解决服务对象的养老事宜。

2.中国传统文化下的资源链接次序

在中国人的传统观念中,遇到困难会先求助于亲戚朋友,亲戚朋友方无法解决的情况下,才会尝试求助政府部门。在求助次序上,非正式资源始终优先于正式资源求助。此个案中,为护送服务对象回老家,社工尊重服务对象的想法,先与小袁联系,但小袁拒绝陪同王阿姨回老家,非正式资源链接失败;因王阿姨在洋市无其他亲戚朋友,故社工链接正式资源如派出所、救助站等,且得到了积极有效的回应。在派出所与救助站的协助下,社工联系上服务对象的侄子。侄子有能力且有热情协助姑姑处理问题。待王阿姨的侄子过来洋市,社工协调多方人员召开会议,对王阿姨的养老事实达成了可行方案。

在个案介入过程,社工的资源链接次序处于不断变动之中,有时是非正式资源优先,有时是正式资源优先,最后通过政府部门的协助,促成案主的问题在家庭内部解决。这种变动资源链接次序是紧密嵌入在中国本土文化及制度环境之中的。对这些资源的策略性运用,体现出个案工作实务需充分考虑本土文化与制度特征,做到专业性与文化情境的两相融合,才能起到真正实效。

三、对警务社会工作的启示

警务社会工作又称警察社会工作,是指社会工作者为警察部门转介的服务对象提供纠纷调解、危机干预、家庭治疗等服务,并向警察群体提供个案辅导、支持小组等服务。随着基层社会治理的大力推进,警务社会工作在中国已经具备发展的基础和条件。其中,基层派出所是警务社会工作的重要实践场域。通过此案例的分析,给警务社会工作带来两点启示:

(一)实践内容需紧密嵌入于日常警务

社会工作在中国的发展是一种“嵌入式”发展[7],表明警务社会工作的实务内容需与日常警务紧密关联。如派出所的工作内容之一在于为群众排忧解难,社会工作的服务内容也是为需要帮助的群体提供适切的服务,两者具有共通性。因此,可在派出所常规事务如户籍办理、纠纷调解中加入社会工作手法,使问题得以妥善解决。此外,在派出所常规事务外的棘手事务中,如危机事件处理,社工也可采用专业手法介入其中。

(二)实践形式应凸显警务工作特性

警务社会工作具有应急性、专业性与辅助性等特征,其实践模式不同于社会工作的常规个案辅导、小组活动、社区活动等,而是呈现出跨专业合作的取向。因此,在发挥社会工作的专业性的同时,需结合现有警务工作实务,在派出所业务基础上进行拓展与延伸。现有派出所警务工作内容包括热线咨询、治安巡逻、危机调解等,具有强制、专业与权威的工作特性,可将社会工作的柔性手法融合其中,以热线咨询、外展巡逻、上门探访等多种形式开展服务,以促成相关警务问题的有效解决。

——认知行为治疗介入精神障碍康复案例