氩气刀结合放射性125I植入对比放疗诊疗肺癌气道狭窄的疗效研究

崔 燕,林鹏飞

(中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院平顶山院区 呼吸与危重症医学科,河南 平顶山 467000)

肺癌为全球发病率和致死率第一的肿瘤,我国肺癌发病率和死亡率位居各种肿瘤之首[1]。肺癌晚期患者出现气道狭窄,痰液引流不畅致阻塞性肺炎,严重者呼吸衰竭、窒息[2]。一般平喘药物及抗菌治疗无法缓解,疗效不佳[3]。为改善恶性气道狭窄患者临床症状和提高其生活质量,各种姑息性治疗手段越来越受到重视[4]。电子支气管镜引导下氩气刀可以对肿瘤进行电切、电凝,迅速解除呼吸道梗阻[5]。但因其对肿瘤无特效治疗作用,随着生存期的延长,氩气刀再狭窄情况日益突出,远期疗效受到严重影响。CT 引导下放射性125I 植入梗阻气道周围,治疗恶性气道狭窄,可显著降低气道再狭窄概率,且患者生存期得到延长[6]。我院于2015 年1 月至2021 年8 月采用电子支气管镜引导下氩气刀结合CT 引导下放射性125I 植入治疗肺癌气道狭窄患者,取得了较好效果。现报告如下。

1 材料与方法

1. 1 材料回顾性研究50 例我院2015 年1 月至2021年8月住院诊疗的患者。按随机数表法将患者分为试验组(25 例)和对照组(25 例)。试验组男15例,女10 例,年龄52~85 岁,平均(71.52±6.44)岁,其中鳞癌5 例,腺癌10 例,小细胞肺癌7 例,转移性肺癌3 例。对照组男13 例,女12 例,年龄53~86岁,平均(72.24±5.50)岁,其中鳞癌5 例,腺癌10 例,小细胞肺癌7 例,转移性肺癌3 例。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均符合下列条件:⑴术前均经组织病理学确诊为肺癌;⑵医学上失去手术机会或患者拒绝手术治疗;⑶放化疗无效患者;⑷经电子支气管镜或肺部CT检查诊断为肺癌致气道狭窄,动脉血气分析提示Ⅰ或Ⅱ型呼吸衰竭;⑸KPS 评分大于60分,预计存活期大于6月;⑹无严重心律失常及其他重要器官功能损害;⑺无血小板减少、凝血因子缺乏等凝血功能障碍,若服用华法林或阿司匹林等抗凝药物,停药7天以上;⑻告知患者及家属该治疗方法可能获益及治疗过程中的可能风险,并签署知情同意书。术前所有患者先行CT增强扫描,根据三维成像的病灶形态、体积和位置确认狭窄部位。试验组采用电子支气管镜引导下氩气刀结合CT 引导下125I 植入,肺内依照癌瘤体积的3 个垂直直径导入按三维成像数据计算出125I粒子数,每层间距10 mm,植入间距10 mm,辐射剂量30~50 Gy。术后嘱患者与周围人隔离1 m以上。对照组采用电子支气管镜引导下氩气刀结合放疗治疗,放疗设备为Elekta-6MVX射线直线加速器,放疗方案为调强放疗(Intensity-Modulated Radiation Therapy,IMRT),总放疗剂量30~50 Gy,常规分割剂量2. 0 Gy·f-1。所有患者均无禁忌证,有适应证。医院伦理委员会审查通过并全部患者及家属同意治疗方案后签知情同意书。术前均经电子支气管镜测量狭窄程度,实验组和对照组气管狭窄程度差异无统计学意义。检查心电图、心脏彩超、血常规及肝肾、凝血功能等。

术前准备:术前禁食水6 h,留置导尿,建立静脉双通道,调试气管镜、氩气刀、离子植入枪、监护仪、吸引器正常工作状态,备好抢救物品及救护车等。根据患者身体状况和心理状况进行清醒状态下局部麻醉或于手术室中进行全身麻醉。

1. 2 方法

1. 2. 1 电子支气管镜下氩气刀患者取仰卧位,将电极片紧密粘合于患者一侧小腿肌肤,连接橡胶电极板与氩气刀导管,接通电钮,打开开关及气阀,测试工作状态备用。经密封帽电子支气管镜进入气道,对气管、支气管全面检查,确定病变部位,注入0. 5%肾上腺素10 mL促进局部黏膜血管收缩,氩气刀导管经电子支气管镜活检孔伸出,间距病灶<10 mm时治疗,活检钳不停取出新生物及坏死组织,然后清理病灶表面分泌物和积血,防止粘附病变表面,影响治疗效果,术中密切观察出血情况,持续SPO2、HR及BP监测。

1. 2. 2 放射性粒子植入患者可取仰卧位、侧卧位或俯卧位等(依据肿瘤的具体位置),结合术前治疗计划,CT 扫描定位出肿瘤的界限,以肿瘤中心平面为起点,选择合适的植入层面,将穿刺点标记于患者体表。消毒皮肤后铺无菌洞巾,利多卡因(2%)局部浸润麻醉后进针,再次扫描CT确定穿刺针尖穿过癌瘤中心边缘5 mm,粒子枪用退针方法分平面植入粒子,粒子每层间隔约10 mm,同一针道内粒子间隔5~10 mm。为观察有无并发症(粒子移位、气胸、血胸等)再次扫描CT。本研究未发现有离子迁移,少数患者术后出现少量气胸,吸氧及负压抽吸后好转,部分患者出现咯血,采取患侧低侧卧位及止血处理并及时复查CT,未再出血。

1. 2. 3 对照组治疗电子支气管镜引导下氩气刀结合放疗,放疗剂量为30~50 Gy。

1. 2. 4 观察指标统计两组患者治疗后1 个月、3个月、6个月生存率;记录因肿瘤进展(而非COPD等原因导致)呼吸困难再次发作时间超50天患者数及治疗期间放射性肺炎、食管溃疡等并发症发生情况;根据复查CT 情况观察1 个月时癌瘤体积缩小百分比。

1. 3 统计学方法数据采用SPSS 23. 0 软件进行分析,比较采用t检验及χ2检验,所有P值均为双向,P<0. 05为差异有统计学意义。

2 结 果

2. 1 两组患者1 个月、3 个月、6 个月生存率比较全部患者呼吸困难及呛咳症状均得到不同程度缓解。两组患者1个月生存率差异无统计学意义(P=0. 050),试验组3 个月生存率及6 个月生存率高于对照组(P<0. 05)。见表1。

表1 两组患者1个月、3个月、6个月生存率比较/n(%)

2. 2 两组患者治疗后再次呼吸困难发作时间间隔50 天以上、1 个月时肿瘤体积缩小10% 以上比较治疗后再次呼吸困难发作时间间隔50天以上者、1个月时肿瘤体积缩小10% 以上者试验组均多于对照组(P<0. 05)。见表2。

表2 两组患者治疗后再次呼吸困难发作时间间隔50 天以上、1个月时肿瘤体积缩小10%以上比较/n

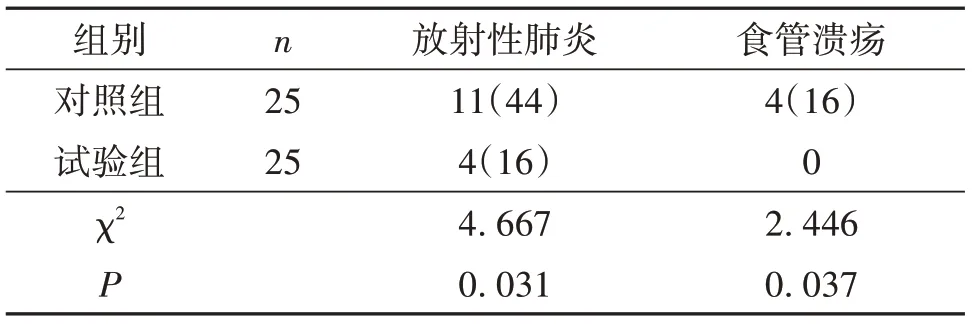

2. 3 两组患者治疗后并发症发生情况比较对照组11 例(44%)出现放射性肺炎,试验组4 例(16. 0%)出现放射性肺炎。对照组中4 例(16%)患者发生食管溃疡,而试验组未发生。提示支气管镜引导下氩气刀结合应用放射性125I 植入不良反应发生远低于对照组(P<0. 05)。见表3。

表3 两组患者治疗后并发症发生情况比较/n(%)

3 讨 论

研究显示,晚期肺癌患者20%~30% 可出现气道狭窄,其中近21% 患者需要气管切开,甚至紧急气管插管[7]。氩气刀用于切除中心气道肿物,可缓解患者呼吸困难,改善肺功能,提高生存质量[8]。

本研究使用支气管镜引导下氩气刀结合应用放射性125I 植入治疗肺癌患者气道狭窄获得较好疗效,支气管镜引导下氩气刀术后,呼吸道压塞症状立即改善,麻醉清醒后呼吸困难症状得到不同程度减轻。但癌瘤可持续缓慢生长,大部分患者再次发展为气道狭窄。

近年来,随着对放射性粒子认识的深入及CT引导下125I 粒子植入术的发展,证实其安全可行,适合永久性组织间植入[9]。本研究患者1 个月生存率无明显提高,但1 个月时肿瘤体积缩小约12. 1%,3 个月及6 个月生存率显著增长,表示肺癌气道狭窄患者早期使用氩气刀治疗效果好,而放射性125I可连续改善患者气道狭窄。125I 可持续缓慢释放低剂量γ射线,其能使肿瘤细胞DNA 分子单、双链断裂,同时产生自由基,引起肿瘤细胞的损伤,从而达到不断杀伤肿瘤细胞,致肿瘤细胞死亡[10]。放疗是失去手术机会的晚期肺癌综合治疗中的常用手段,起到了姑息治疗、局部控制和改善患者生活质量的作用,但放疗导致的白细胞数下降、疲乏、放射性肺损伤等毒副作用和局部复发,使肺癌根治性放疗的五年生存率仅为4%~10%[11]。由于放射性125I 粒子具有独特的放射物理学剂量分布、放射性生物学特点、减少正常组织损失和安全、易防护等优势而成为肿瘤微创治疗技术[12]。125I 对于肿瘤的照射剂量可达到100~150 Gy,但其组织间穿透力弱,周围正常组织的受照射量不足10%,只能造成亚致死损伤或潜伏致死损伤,这种损伤可以在短时间内进行修复,因为125I粒子具有瘤体内局部剂量最高,周围组织剂量陡降的生物学特点,相对于外照射,这些特点使肿瘤细胞因辐射效应遭到最大程度的毁灭性杀伤,从而达到治疗目的[13]。本研究发现肺癌气道狭窄患者经电子支气管镜引导下氩气刀联合应用放射性125I植入治疗后较放疗并发症明显减少,提示电子气管镜下氩气刀联合放射性粒子植入可改善患者生活质量。

本研究均为晚期肺癌气道狭窄患者,改善患者呼吸困难等临床症状并减少并发症尤其重要,使用支气管镜引导下氩气刀结合应用放射性125I 植入治疗气道狭窄取得了较好疗效。在后续研究中,应延长随访时间,以观察氩气刀联合放射性粒子植入对患者远期疗效的影响,为临床提供更多参考。