建筑或装置:威尼斯双年展中的展览空间分析

文/诸翰飞 香港大学建筑学院

冯文心 华东建筑设计研究院

1 研究背景

在展览空间的母体博物馆建筑中,艺术品与建筑本身的关系是相对消极的。博物馆作为资产阶级革命后新出现的建筑形式,取代了教堂和宫殿在传统建筑体系中的地位。早期的艺术博物馆建筑大多由宫殿改造,作为收藏绘画与雕塑的场所。从那时起,博物馆建筑中所存在的矛盾性就已经体现了。其核心问题是:观众究竟是置身与建筑空间中呢?还是置身与艺术空间中呢?它仅仅是一个艺术品的装置,还是一个应该与艺术品发生关系的空间力场?对于建筑来说,“使用者-建筑空间”这一经典的二元关系变成了新的三元关系:“使用者-艺术空间-建筑空间”。而后两者的统合,可以被定义为我们需要的“展览空间”。这一问题在博物馆诞生早期就已经出现,但是在具有暂时性与流动性的展览建筑中,这种矛盾性被放大了。博物馆无法再扮演“容器”的消极角色,由于新兴艺术品的种种诸如巨大体量、复杂维度以及动态关系等特征,传统的建筑空间已经无法适应新的艺术空间;但由于展览空间的暂时性,其空间、位置、场所等条件的限制无疑又重新反作用于艺术品。作为历史上最为著名的展览之一,威尼斯双年展提供了一个很好的样本。在威尼斯双年展中,展览空间的内部矛盾与统一——也就是“建筑空间”与“艺术空间”的关系成为了一种长期而且持续的复杂过程,一种有着反馈与作用的动态模型。用菲利波维奇(Elena Filipovic)的话来说,双年展的特殊性在于“对特定物理空间的表达,观众与对象之间,一个对象与其他对象之间,对象、观众及其特定的展览环境之间的关系通过该空间呈现”[1]。这种动态来源于展览建筑在“艺术空间”与“建筑空间”之间的波动,当其倾向于“建筑空间”时,展览建筑的形式表现出其“建筑性”与“纪念性”;而当其倾向于“艺术空间”时,其形式则表现出“装置性”与“适应性”。因此,我们认为应该将展览建筑定义为一种在“装置”与“建筑”之间的产物。

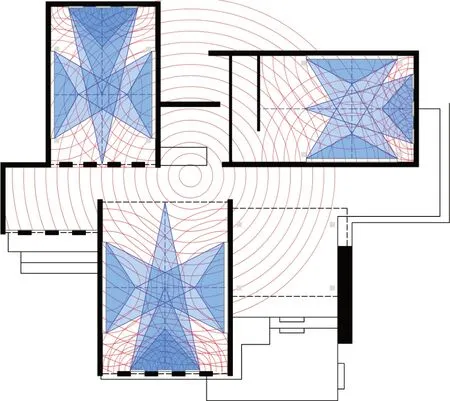

“展览空间”可以被视作“建筑空间”与“艺术空间”的统一。关于“建筑空间”,其定义与描述自然无需赘述,而“艺术空间”则不仅仅是“艺术品”所占据的位置,而是与“视点”(viewpoint)相关联的一种动态空间,由于视点与艺术品距离等空间关系的不断变化,这种空间也呈现出一种隐秘的动态特质:虽然艺术品大多保持静止状态,但由于“视点”的不断变化,这种艺术空间也可以被视为是一种逆向的动态空间。笔者更倾向于使用保罗·波托盖西“建筑力场”的定义,艺术品在展览建筑中的存在并不是消极的,而是一种建筑“内部”定义空间的核心力量,这种力量与建筑元素所代表的“外部力场”相互作用,彼此之间的张力与渗透共同构成了一个相互作用的复杂空间体系。“……他把建筑视为相互作用的‘力场’体系,集合了外部和内部‘力量’的中心产生了力场。当力场相互作用时,不同密度和动态的区域因此产生,以容纳复杂的生活。”[2]本文主要以威尼斯双年展中的建筑形式为例,探究“艺术空间”与“展览空间”的演变关系。

2 传统式展览建筑:博物馆功能的延伸

2.1 1895 年展览宫——静止艺术品的容器

1893 年确定举办威尼斯展览之后,1895 年便开始了第一个展览宫(Palazzo delle Esposizioni)的建造,方案由意大利建筑师恩里科·特雷维萨纳托(Enrico Trevisanato)与艺术家玛留斯(Marius De Maria)共同设计,由一个主要的大厅与九个附属房间组成。传统柱廊构成立面,在构思上完全借鉴了古典时代神庙与宫殿的形制。因此可以将其视为古典博物馆(甚至可以上溯至宫殿这一母体形式)的功能延伸。

毫无疑问早期的艺术空间是可以忽视的,展品的“艺术空间”实际上从属于“方盒子式”的密闭空间。这种关系实际上取决于绘画作品的二维性质,古典雕塑作品虽然是三维的,但也常常要求有一个相对静态的主要视点,因此,艺术品与空间的关系在古典传统中实质上是一种“艺术品-背景”关系,参与到艺术空间中的建筑元素仅仅是作为背景延伸的“墙体”,所产生的作用也不过是作为一个抽象化的普遍背景,实质上是艺术作品二维性质的一种广延。延续至建筑层面,则可以将建筑视作是一种“容器”。“艺术品适应建筑空间”是此时博物馆中的绝对特征。这种传统关系是如此普遍,以至于至今仍然在博物馆中占据主要地位。其本质依然是“艺术品适应建筑空间”,因此,展品所构成的艺术空间是高度重合的,这种密度就导致了可供实际利用的“艺术空间”远远小于艺术品所适宜的空间,换而言之,“艺术空间”被高度压缩以求适合“建筑空间”。

可以说,展览建筑此时仍然只是博物馆功能的延伸,并没有真正脱离博物馆的收藏功能进一步思考“展览”的性质,“艺术空间”几乎没有成为一个值得思考的问题,“展览空间”完全依附于“建筑空间”,处在一个消极的被动地位。同时,展览建筑的“暂时性”被忽略不计,这种忽略使得建筑整体表现出高度的纪念性。

2.2 1934 年霍夫曼的奥地利宫——古典传统的继承与打破

威尼斯双年展早期的展馆设计大多延续了新古典主义风格,偶尔可以看到新艺术运动的痕迹,但是在展馆设计上都无一例外地将“展览空间”视为博物馆功能的延伸。1934 年,由著名“分离派”建筑师约瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffman)设计的奥地利宫通常被视作威尼斯双年展第一座现代主义建筑,但是仍然有着浓厚的古典主义传统。正如赫尔曼·捷克(Hermann Czech)所说:“像这样的建筑并没有立即被认为代表着与历史的决裂。”[3]

霍夫曼设计的平面仍然保留了传统古典中的对称性原则;传统古典建筑立面中的主入口模块被抽象成了几何体块,但是这种几何体块却没有使用任何的装饰,不知是听从了卢斯的建议还是迫于成本压力,整个立面呈现出干净的整体效果。古典性的立面元素拱廊从外立面被移植入建筑内部,以此来强调中心轴线的纪念性,而这种古典拱廊元素也在“展览空间”的组织中表现出相当的灵活性。霍夫曼的“展览空间”事实上脱离了传统“宫殿式”设计的窠臼,在立面上部与中廊顶部都选择了玻璃,以求达到良好的采光效果,尤其是中廊天光经过古典拱廊的过滤到达“展览空间”,这种“非直接”的光线呈现出一种柔和的纪念性效果。

中道拱廊的设计打破了密闭的传统“方盒子”。霍夫曼选择拱廊主要为了强调中心轴线的古典原则,但实际上可以将左右展厅通过中廊连接起来。事实上后世许多次展览正是这样做的。不仅如此,中廊实际上起到了“三段式”取景框的作用。古典展览空间中与“艺术品”相互作用的“艺术空间”实质上只是一种纯粹的广延式背景,霍夫曼通过拱廊增加了一个三维的视觉边界,从而放大了艺术空间的力场,观赏者的视点被人为地拉远,距离也被放大,从而使其打破了具有围合性质的“方盒子”传统空间。当然,这种打破并非是全部方向的,其余两侧的展览空间则依然遵循着传统的布置。

在霍夫曼的奥地利宫中,新古典主义传统与新的现代主义相结合,“艺术空间”第一次作为一个可以思考的部分进入到展览建筑的设计之中。“艺术空间”摆脱了纯粹消极的被动地位。“建筑空间”的围合性质被打破,艺术力场得到加强。在此基础上,艺术空间力场的扩大增加了建筑的自由性,传统的“容器”开始逐渐瓦解。但这种瓦解只是刚刚开始,奥地利宫仍然表现出强烈的传统特质,建筑仍然表现出“纪念性”,这种倾向与展览“暂时性”的缺失是密不可分的。

3 展览建筑的变革:从纪念性向适应性的转变

3.1 1952年的以色列宫——“艺术空间”与“建筑空间”的分离与并置

“二战”期间,威尼斯双年展也随之暂停。战后,随着意识形态等政治因素与犹太人话语权的进一步加强,1952 年,以色列宫建造完成。“二战”后的现代主义对古典主义取得了巨大的胜利,“国际风格”成为战后欧美文化区域的首选风格,以色列宫也不例外。建筑师雷希特(Zeev Rechter)曾经在巴黎接受过现代主义教育。以色列选择这种风格来表达其试图融入西方语境的努力。由于体量的限制,以色列宫相比较战后那些宏大的现代主义纪念性建筑,更接近早期包豪斯的实验式住宅的风格。

简洁干净的白色里面,自由轻巧的不对称梯形平面,以及玻璃门廊定义的灰空间无不表示这座建筑的现代性。通过高差与流线的组织结合,来达到“艺术空间”动态式的“放大”与“缩小”,从而挖掘出了“艺术空间”新的活力。沿着楼梯走上二层的展览空间,线性的空间随着流线被放大,到达一个小平台,参观者转过身,左边是开放性的通高空间,适用于远观的艺术作品,右侧是阶梯,向二层的“展览空间”迈进,两种重叠的艺术空间将这部分占据。建筑平面的角度则将原先二维的广延背景转化为一种包涵性的实体空间,从而加强了这种“艺术空间”的实在性。现代主义的自由平面相较于传统的对称空间拥有更多的可能性,这种可能性在“展览空间”上表现出一种对艺术品的“适应性”,可以适应不同尺度的艺术品,平面表现出一种高度自由的“建筑空间”与“艺术空间”的重合,但是相比较传统的对称力场,以色列宫也表现出一种更加复杂的状态。其核心在于这种自由流动的性质将“艺术品”的“移动性”进一步放大,传统的纪念性消失,表现出一种强烈的适应性,以此来呼应展览建筑“暂时性”的特点,建筑实际上成为了“可移动艺术品的容纳物”。

图1 “传统式”展览空间中视点与“艺术力场”分析(图片来源:作者自绘)

图2 奥地利宫中视点与“艺术力场”分析(图片来源:作者自绘)

图3 以色列宫中视点与“艺术力场”分析(图片来源:作者自绘)

图4 委内瑞拉宫中视点与“艺术力场”分析(图片来源:作者自绘)

与以色列宫“国际化”的普遍风格相吻合的是这种展览空间本质是非地域性的,为了适应不同的展品,建筑的任务就是达到某种非风格化的状态。展馆元素无需与艺术品发生联系,这种联系越微弱越好,这样才可以适应诸多不同风格的艺术品展品。“艺术空间”作为一个重点被自由地加以表现,不代表这种“艺术空间”已经足以影响到“建筑空间”。事实上,在现代主义风格的以色列宫中,“艺术空间”与“建筑空间”实质上依然是分离的,两者是泾渭分明的状态。而这种非特定性的包容性质,也与“国际风格”的愿景相吻合。

3.2 1954 年的委内瑞拉宫——“艺术空间”与“建筑空间”的统一

1954 年是一个具有特殊意义的年份,现代主义开始展现颓势,这种颓势在接下来的几年间越发明显。对于成为“新传统”的“白盒子式”的国际化风格,其普世性与中立性已经逐渐失去了平衡,而越来越带有“文化殖民主义”的色彩。1954 年,阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)设计的芬兰馆已经开始提供新的思路,他的人文主义构思在1958 年的展馆建筑中得到了更多的体现,例如带有地域主义色彩的加拿大展馆。有趣的是,加拿大展馆并非由本国的建筑师设计,而是由意大利建筑工作室Architetti BBPR 的设计师设计,雷纳·班纳姆(Reyner Banham)曾经盛赞他们的建筑是意大利从“国际化”风格撤退的有力证据。

1954 年卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)的委内瑞拉宫是毫无疑问的诗性杰作,由一系列带有连续性特质的建筑元素构成。这种连续性表现在其从材料到建构再到空间的高度统一性。与传统的线性流线为主导的传统展馆建筑设计不同,斯卡帕将向心性特质大胆地融合在了委内瑞拉宫之中。三个展览空间体量呈现出风车型,而其中心的力场过于强大,艺术品的“展览空间”如同风扇叶片一般围绕着中心进行安排,通过不同程度的采光与亮度安排来表现不同空间体量的层级,然后进一步在水平层面重新组织。“当我们走进大楼时,第一个展览室出现在我们面前,将我们带到展馆的固定展示区,这些展示区的大小和高度各不相同,但水平和垂直发展方向相同,被斯卡帕描述为一个单一的‘巨大房间’(vasta sala) 或‘ 巨 大 的 展 览 室’(vast exhibition room),从中可以看到‘天空和周围的自然’……”[4]进入委内瑞拉馆之后,人们立即意识到自己所处的位置,建筑的中心提供了一个固定的锚点,通过这个锚点确立了空间的秩序,这是一种通过向心性的圆形向外逐渐扩散的等级秩序:自我-艺术空间-建筑空间-外部世界。空间的品质得到彰显,玻璃条框与混凝土构成的展览空间环绕着锚点,不同程度经过精心安排的光线设计定义了这如同“球型宇宙”一般的空间。“在一系列关系中,展馆展示了建筑的建设性逻辑以及建筑能够改变我们对位置的感知的能力。在各种元素综合的基础上,展馆使我们沉思。这种程式的局限性让我们感到惊讶,它展示了一个锚定在安全壳中的富有表现力的宇宙。三个内部大厅的空间关系和亮度是其特点。(三个展馆)碎片化表达的同时又能够不遗漏水平和垂直之间的平衡。”[5]斯卡帕的设计定义了“展览空间”,他意识到,直接表现“艺术空间”与“展览空间”的关系是困难的,因此并没有草率地进行安排,而是选择了侧面的办法,将其表现在一个可供选择的区间内:即“自我”与“自然”两者之间,通过一个强化性质的“自我锚点”与渗透性质的“外部世界”这两者的关系来定义这种复杂的内部矛盾。因此在与自然环境的结合上要远远地强于普通建筑:例如树木所构成的外部空间与院落的联系(其重要性可以参见斯卡帕的草图);后院中菱形水池对泻湖的联系与延续等等。除此之外,思考设计了一系列高品质的细节来赋予“展览空间”以足够的诗意与质感:由金属结构与轻质木条组成的屋顶悬挂在建筑之上,将天光通过这种具有轻盈感的装置引入建筑;混凝土纹理在水平流线元素(踏步与平台)以及竖向立面上的效果处理,提升了整个建筑的连续性的统一特质。

斯卡帕舍弃了“新传统”的现代主义建筑对“展览空间”的处理方式。“卡洛·斯卡帕、弗兰柯·阿尔比尼(Franco Albini)和BBPR 建筑工作室对博物馆的设计提出了独特的回应;建筑师没有将建筑物视为可移动物体的容器,而是将艺术品永久地嵌入建筑中。”[6]“艺术空间”与“建筑空间”通过“自我”与“外部世界”之间的间隙进行定义。那么自然无法将“建筑空间”视作“艺术空间”的容器,这二者的关系不再是分离式的,而是统一的嵌入式,艺术品不再如从前一样不与“建筑空间”发生关系,而是通过“建筑空间”的定义进一步塑造属于艺术品的“艺术空间”。因此,这种“建筑空间”有些近似于柏拉图对空间的定义:接受器,空间通过接受万物的“型相”,发生作用从而产生万物。斯卡帕的委内瑞拉宫也是在寻求这种定义:“艺术品”进入“建筑空间”,与其发生反应,从而使“艺术空间”得到定义。

4 展览空间的升级:从“建筑空间”到“城市空间”

4.1 保罗·波托盖西与阿尔多·罗西的实验

1968 年,威尼斯双年展不可避免地受到全球政治运动的影响,威尼斯也爆发了学生运动,以此来抗议威尼斯双年展中存在的“文化殖民主义”。许多人也意识到,通过区分设计不同国家展馆的行为本身就是一种割裂。这种割裂伤害了威尼斯双年展所追求的文化统一性,因此提议为每一次的双年展设置一个主题,以此来消弭这种文化割裂。“国际化”风格的现代主义运动全面式微。在建筑展览中,也存在着许多复杂而且矛盾的革新。从1968 年开始,到1980 年正式确立威尼斯建筑双年展,再到1991 年,由三位意大利大师维托里奥·格里高蒂(Vittorio Gregotti)、保罗·波托盖西与阿尔多·罗西(Aldo Rossi)指导并定义的威尼斯双年展试图重新解读“艺术空间”与“建筑空间”的不同性质。“双年展必须克服和摆脱‘博物馆美学’,通过更新和调整其需求以求适应当代艺术和文化的特征。因此,很显然双年展的功能更新应该追随其展览空间的更新。在这种语境下变得显而易见的是,双年展的展览空间应该如何更加开放,‘定时性’,以便在位置和展览作为‘文化活跃工具’的角色之间创造结构上的一致性。”[7]

首先是1980 年波托盖西所组织的一场著名的建筑展览“Strada Novissima”,1980 年威尼斯建筑双年展的主题是“过去的存在”(The Presence of the Past),以一种复杂又包容的状态(历史折衷主义)表现了后现代主义在全球范围内的兴起。作为总组织者,波托盖西找到二十位声名卓著的建筑师共同设计了这个作品,每一位建筑师设计一个立面,展出的核心展品正是这一条内部街道,以大型彩喷木质模型的形式,排列着二十个变化的立面。立面的形式各不相同:汉斯·霍莱因(Hans Hollein)的作品表达了建筑形态与自然形态的碰撞;文丘里(Robert Venturi)的作品则是一种超现实主义的符号化表达;博菲尔(Ricardo Bofill)则试图将参观者置于一个后现代主义的想象中的“乌托邦”……总而言之,这些建筑师以其独特的视角共同缔造了后现代主义的建筑狂想。

但是这个作品也引发了一个矛盾性的思考:那就是它究竟是表现“建筑”?还是仅仅是一个展览的“装置”?在这里,传统展览空间中的艺术元素在此已经是一种纯粹的建筑元素,我们无法将建筑立面视作是一个纯粹的雕塑、一幅二维性质的图画。当我走在其中,我们的空间体验与我们走在现实街道中并无本质性的区别,都是由各种建筑立面所构成的空间。也就是说,“艺术空间”与“建筑空间”在此刻产生了一种模糊性,我们无法像传统展览一样精确定义二者的区别,“展览空间”已经是实际意义上的“建筑空间”本身了,对建筑的表现已经在这个暂时性的展览中被升格为建筑本身。可以说:建筑展览不再是“标本”,而是一个鲜活的切片片段。正如杰曼诺·塞兰特(Germano Celant)所说的:“建筑展览通常只是‘记录’在其他地方建造的作品。它由残余物组成——图纸、照片、计划、模型、理论著作——建筑师可以通过这些残余物证明建造对象背后的想法与哲学、政治和社会过程相关联。这样的展览‘代表’了建筑,但不是建筑。‘Strada Novissima’扭转了这种做法,将建筑的短暂表现提出为建筑本身。”[8]建筑不再是坚实地扎根于大地的产物,而是一种游牧民族式的即兴创作,而这事实上也暗含了展览建筑“暂时性”的本质特点。

如果说波托盖西的努力是将“展览空间”上升到“建筑空间”本身,那么罗西则是将“展览空间”上升到一个新的层面——“城市空间”,他将这种思考在更大的尺度上进行了设计表现。在罗西这里,展览建筑成为了一个可以在海面上浮动的可移动建筑,建筑由一个立方体与顶部八边形尖顶组成,高度约25 米,主要建筑材料为钢杆和木板。“水”是威尼斯这座城市的特征,而“船”是威尼斯城市的边界。罗西参考了历史上剧院建筑的传统元素,通过类型学将这艘可以移动的剧院“船”升格成为一个代表建筑的城市历史记忆片段。这样一个建筑体现出了一种“可移动”的“装置性”,暗示着某种从“建筑”到“装置”的转变。“艺术空间”在此刻获得了更高层面的表达,超越了“建筑空间”,而成为了一种“城市空间”,非固定的“场所”将这个类型学作品表达为城市空间与时间的双重广度,从而对整个城市产生记忆共鸣。

4.2 1991 年后的尝试

1991 年后的“展览空间”彻底进入了多元化时代。原先的国家展览馆已经不再是“暂时性”的建筑,而成为新的纪念碑。不满足于遵守新规则的建筑师仍然在展览空间的设计创新上做出了许多努力,但是其本质上依然围绕着“建筑”与“装置”这双重主题。例如最近的十七届建筑双年展中秘鲁的展览:名为“交织(Interwoven)”的建筑装置解构了传统建筑中的墙体与柱子。柱子被表达成半建造半完成的状态,墙体由两千多个可移动的积木和金属杆制作而成,可以通过旋转来改变适应不同的空间需求,从而引出湛蓝的主题:即我们如何通过消除外部与内部、公共和私人之间的界限来交织和整合社会互动?事实上,“交织”这一装置化的展览建筑是对“墙体”这一传统建筑元素的解构。将建筑作品转化为艺术品,一座可以被视为装置艺术的建筑。通过对建筑原有的外围护结构、墙壁和柱子进行了艺术改造,将展品与墙壁融为一体,从而更加彻底地打破了建筑与展品之间的分离。从外面看,“织物”更像是一个大型装置,但里面却提供了一个供参观者进入的展览空间。与前面提到的波托盖西举办的第一届建筑双年展不同,“过去的存在”中的建筑元素是完整的、可阅读的,而新世纪的建筑元素则已经被彻底分解;原本的建筑“展览空间”可以被视为一个完整的“装置”,而现在的“展览空间”则是由无数个“装置”所构成。可以说,“艺术空间”在“建筑空间”的自我分解中被消化了,已经包含在了其中解构后的“建筑空间”之中。

结语

通过对百年威尼斯双年展中展览建筑的案例分析,我们初步构建出了其中一个“艺术空间”与“建筑空间”的关系脉络。早期的“艺术空间”消极被动地附属于“建筑空间”,这是传统博物馆“宫殿式”性质的延伸,建筑本身也因此表现得充满了纪念性;到现代主义运动时期,“艺术空间”被发现并被重新试图定义,其表现形式也变得丰富了起来,可以说此时的“艺术空间”本身是充满动态性质的。但是其与“建筑空间”的关系是单向的,建筑空间实质上是作为一个“可移动物品的容器”存在,为了适应不同的展览,现代主义“国际化”的普遍风格试图避免与“艺术空间”发生更多的联系,而更希望建筑自身作为一个普世性装置存在;当然也有建筑师试图避免这种中立性,委内瑞拉宫因此选择了结合“艺术空间”与“建筑空间”的定义方式,通过秩序性“自我”与“外部世界”分隔,“展览空间”得到了新的表达,斯卡帕将展览建筑中空间的诗性提升到一个新的高度;到20 世纪七八十年代,现代主义运动的衰落促使建筑师们思考更多的可能性,而传统的国家展览馆形式也在这种“文化地域主义”的批评中逐渐消弭,以格里高蒂、波托盖西和罗西为代表的意大利建筑师们在威尼斯双年展的展览设计中提供了一些新的思路,即不再单纯地表达“艺术空间”与“建筑空间”,而是将两者置于新的层面共同思考,波托盖西将“艺术空间”定义为“建筑空间”,罗西将“艺术空间”定义为“城市空间”;后世则遵循着这种思路,将完整的“建筑空间”进一步解构成为装置与符号,从而设计了新的“展览空间”。这种“展览空间”的演化思路对于我们理解如今的建筑展览,探究何为需要表现之物以及要以何种方式进行表现,是尤其重要的。