新课标背景下的小学语文教学方法

都彦梅,赵振群

(双鸭山市林业学校,黑龙江 双鸭山 155100)

教学方法是教学艺术的体现,需要教师不断实践和总结。语文教学需要把包括课外阅读在内的丰富的阅读活动作为基本的学习内容,把思维和语言训练作为重点,把能力培养作为归宿。教师要正确评估学生的心理活动,善于启发诱导,促进学生语文能力和思维发展,最大限度地调动学生学习语文的积极性、主动性。教师要启发学生从具体形象思维提升为抽象逻辑思维,并促进学生对课文的理解和把握,从感性认识上升到理性认识,从个别事例归纳出一般道理,从综合分析中作出正确恰当的判断和概括。作为教师,要从实际出发,根据不同的教学内容、不同的教学对象、不同的教学任务,采用不同的教学方法。

一、学习字词不死记

教师要引导学生能够分类整理学过的字词,发现所学汉字的音、形、义和书写特点,帮助自己识字、写字,理解词语在文中的真正含义。

1.部件相加法

把汉字拆开成偏旁部首之外的其他部件,以会意的方法帮助学生理解记忆字词。比如“德”字,左边是“人”,右边从上到下拆开就是“十四一心”,把左右相加起来,“十四个人一心”就是有“德”。再比如“聪”字,左边是耳朵,右边是一个“总”字,总字上边的两点,就像两只眼睛,中间是“口”,下边是一个“心”字,就是古人说的脑子。人们说,用心想想,意思就是用脑子想想。把耳朵、眼睛、嘴巴和心结合在一起,就是“聪”字。

2.重点字义法

对于有些成语,理解了关键字,就容易理解全词。比如,“不名一文”中,如果知道“名”是“占有”的意思,不占有一文钱,就是形容很穷。“姹紫嫣红”中,姹是鲜嫩,嫣是刚开的花,合起来就是鲜嫩的刚开的花,颜色很多。

3.改动词语法

把课文的词语和教师、学生想出的近义词对比,加深理解。例如“秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀,鱼儿跃出水面,泼剌声里银光一闪”一句中把“唱着”改成“叫着”就不好,“唱着”一词运用了拟人的修辞方法,体现了秋虫叫声的优美,也体现了作者的喜爱之情。

二、理解内容重形象

通过组织有趣味的语文实践活动,让学生在活动中学习语文、学会合作,善于观察大自然、观察社会,用口头或书面方式表达自己的观察所得,能尝试运用表格、统计图、图像、音视频等多种媒介增加文字的形象感,丰富表达效果。

1.以活动助读

以动助读,是学生理解教材之后,为复习巩固新知识,深化理解内容,头、脸、眼、手、臂、腿、脚等多种感官协调参与,加上形体动作,使学生对学习语文产生极大兴趣。

(1)表演示范法:比如学习《观潮》一课,可以让学生观看视频资料,编写导游词,给全班同学当导游。也可以引导学生发挥想象“人群又沸腾起来了”会是怎样的情景呢?让学生表演一下。教学《一只窝囊的大老虎》时,可以圈画出“我”表演老虎时的动作词语(爬,站,叫,扑,追,躺),想象一下当时的情景,让学生学着表演一下,恰当的动作表演可以为生动地再现当时的场景。

(2)游戏接力法:汉语言有许多独特的优势,需要发现其中的特点并加以运用。学习成语可以开展接力活动,带动学生的学习积极性。比如,在小学高年级开展成语接龙活动(一马当先—先发制人—人山人海—海枯石烂—烂熟于心—心猿意马—马到成功—功不可没—没齿难忘—忘乎所以—以貌取人—人定胜天—天长日久—久别重逢……)。

2.以声像助读

音像展示法:适当地运用多媒体手段,能让课堂由静变动,化抽象为形象,突出教学重难点。如《鹅》这首诗,通过播放课件,让学生在视频中直接感受画面形象,教师伸出右臂呈现弯曲状,再把右臂高高抬起,做鹅头向天点头示意高歌的动作,“白毛浮绿水”,把两手垂在身后做“拨”的动作,来突出白鹅绿水的形象,同时学生诵读全诗。学习《咏柳》《登鹳雀楼》时,可以让学生学唱“经典永流传”节目中的歌曲唱法,在歌唱中饶有兴趣地学习诗词。

3.以图表助读

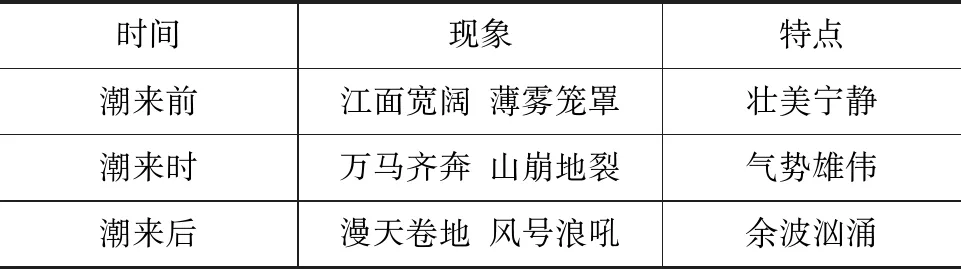

(1)表格填充法:有些教学内容的逻辑要点渗透在教材的字里行间,运用表格加以梳理有助于学生理解课文。

比如,学习《观潮》一课,阅读思考:钱塘江大潮,潮来前、潮来时、潮来后有什么变化?见表1。

表1 钱塘江大潮潮来前、潮来时、潮来后的变化

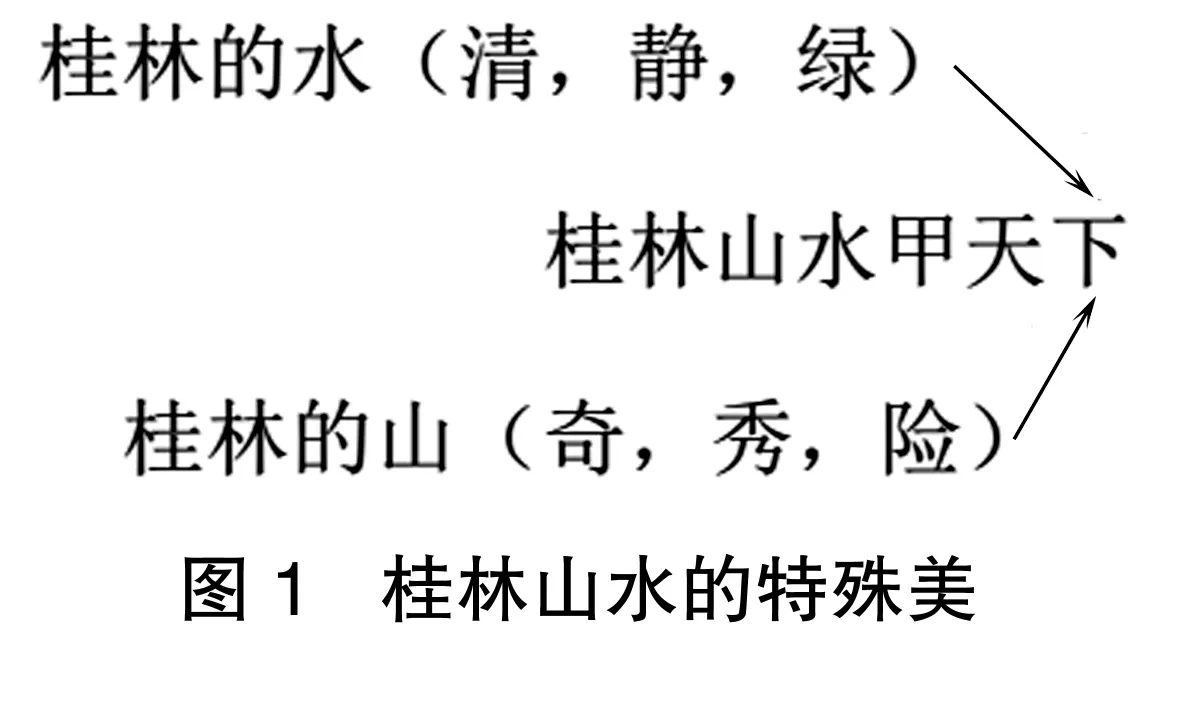

(2)系统板书法:好的板书能牢牢抓住学生的眼睛,板书语言要精练、提纲挈领、主次分明、层次清晰、详略得当,适当运用图示可以点出重点、突出实质、加深对问题的理解。比如学习《桂林山水》一课,画出板书,如图1。

(3)画图明义法:在教学《黄继光》时,有的学生问教师,课文中出现的“战斗”“战役”“战争”有什么不同?教师可以用粉笔依照课文内容在黑板上边画边讲:1950年爆发了朝鲜战争,在黑板上画一个大圆圈,写上“战争”,这场战争包括许多次“战役”,其中一次叫“上甘岭战役”,在大圆圈里画了一个中圆圈,写上“战役”,夺取597.9高地是其中的一场战斗,在中圈内又画一个小圆圈,里边写上“战斗”。通过直观的图标展示,学生便深刻理解了三个易混词的异同。

(4)头脑补白法:要训练学生学会补白教学内容,对课文没有直接写的内容进行有针对性的增补、诠释和分析,使教学内容明确完整。补白可以是文字或图像,把补白的方法贯穿在课堂教学中,可以促使学生更富有个性和创造力地学习,教师要巧妙运用插图启发学生。学习《游子吟》一课时,教师要求学生仔细观察画面,让学生说说看到了什么,想到了什么?从母子二人穿着厚厚的棉衣,身体下边盖着厚厚的褥子和床边的一床棉被,看出当时天气很冷,母亲不怕严寒,为儿子缝补衣服,显示出伟大的母爱。

三、思考问题要深广

教学中,要求学生能提出学习和生活中遇到的问题,有目的地去搜集资料,共同讨论,尝试运用语文知识和能力解决问题。鼓励学生质疑问难,有疑好问,通过思考解决问题,思维就会不断得到发展,能力就会不断得到提高。

1.思维向纵深延展

课堂是学生思维、想象、创新的发源地,可以锻炼学生源源不断地迸发出更有价值的新问题,把思维引向深入。

(1)连续启问法:比如,教学《槐乡五月》时,学生问“我有个问题,书上说‘她们飘到哪里,哪里就会有一阵清香’这里为什么不用‘走’呢?”教师启发:这个问题有意思,红旗能飘,树叶能飘,小姑娘怎么能飘呢,哪个同学知道?再读读小姑娘的句子,大家明白了,这里的飘就是走的意思。教师接着追问:但为什么用这个词?想象怎样的走才叫“飘”,老大爷、老大娘能飘吗?到底怎样的走才能叫飘?学生回答:我觉得飘应该是走得快。教师再次追问:对呀,老大爷老大娘走路慢,是飘不起来的。像燕子一样又轻又快,这样一种感觉就是飘了,还有什么感觉?学生:飘,说明她们心情很愉快。

(2)由表及里法:成功的课堂设置问题必须有层次、有深度,通过问题引领教学,让学生学会从事物的表象认识到事物的本质,锻炼思维能力。学习陈然的《把牢底坐穿》中的“为了免除下一代的苦难,我们愿——愿把牢底坐穿”,对“坐穿”一词,学生有把牢底坐透,“把革命烈士毫不动摇的革命意志——宁愿坐一辈子牢,也不向敌人投降”这样的理解,那么是否还有新的理解呢?通过求新提问,学生认识到“坐穿”还含有烈士对革命成功的必胜信念——只要革命到底,敌人就有灭亡之时,敌人灭亡了,就是把牢底坐穿的时候。

2.思维向宽广扩展

教师要引导学生向思维的广度拓展,注重横向思考问题,把认识面加宽。

(1)不同角度提问法:课堂提问要有思维价值,善于引导学生从不同角度提问。教学《一个豆荚里的五粒豆》时,教师可以针对一处不理解的词语提问:课文里说被青苔包裹的豌豆像“一个囚犯”,但它却长得很好,为什么?也可以针对某一段不理解的内容提问:母亲为什么要把一棵豌豆苗称作“一个小花园”呢?还可以针对故事中的人物提问:掉到水沟里的那粒豌豆真的是最了不起的吗?这样可以锻炼学生多角度思考问题的能力。

(2)关键词对比法:抓住文章言简意赅的关键词句多方对比,可以有效地加深感悟理解。《我们的战友邱少云》里有这样两句话:a.“烈火在他的身上烧了半个钟头才渐渐熄灭,而邱少云一动没动,两只手深深地插在泥中”;b.“战斗打响了,才20分钟就取得了胜利”。教师问学生这两个“才”字是什么意思?有什么不同?从儿童心理和经验出发,启发学生“如果有人不小心把开水洒在了你身上,你会怎样?”通过推敲、启发、讨论,学生体会到了第一个“才”字的真正含义,邱少云为了战斗胜利,自己忍着烈火烧身的巨大痛苦,为了战友的生,宁愿自己死,在烈火中一动不动,烈火烧了30分钟后熄灭,在身旁战友的心里,这三十分钟该有多漫长,而下一句的“才”字,学生理解到战友们为报仇,怀着无比愤怒的心情,化悲痛为力量,仅仅用20分钟就取得了胜利。

(3)仿照思路拓展法:教学《林海》一课时,教师引导学生对第一大段进行概括,并用精练的语言板书;对第二大段的处理,教师可引导学生进行半独立概括,并且按照第一段的思路仿照写板书;对第三大段,让学生讨论并独立概括板书。通过举一反三,不断提高自学能力和抽象思维能力。

四、听说读写要兼顾

注重语文与生活的结合,注重听说读写的内在联系,追求语言、知识、技能、思想感情和文化修养多方面、多层次目标发展以增强综合能力。

1.注重读写

教学中可以采用小组合作法。比如教师在黑板上写出“今天天很冷”这样带有概括性的开头句子,让学生具体说出“冷”的表现,但不许用“冷”字。有的学生说,西北风呼呼地刮着,我们都换上了厚厚的毛衣,小妹妹的脸蛋冻得像红苹果,小弟弟冻得直跺脚,河里结了厚厚的冰。教师接着引导学生,你们说得很好,这里有三个方面的情况:a.天怎么冷?b.人们怎么防寒?C.人们被冻的神态?教师要求每组学生说一个方面。教师开头说“今天天很冷”第一组代表说“北风呼啸,大雪纷飞,河里结了厚厚的冰,校园里的树被北风刮得吱吱响,窗上结满了冰花”;第二组代表说“人们都穿上了厚棉衣,头上戴了大棉帽,有的还围上了大围脖”;第三组代表说“小妹妹冻得牙齿咯咯响,小弟弟冻得直跺脚,同学们都缩着脖子往教室里跑”。通过小组合作,大多数学生能较完整地写出一篇作文。

2.注重听说

在教学中采用逆向思维法鼓励学生敢于怀疑已有的定论,不迷信书本和权威,勇于追求真理,拓宽眼界。比如学习《落花生》一课时,学生问:为什么要像落花生一样呢?落花生有用,有很多优点,可是作者说苹果、石榴不好,我就不同意。教师鼓励学生说下去,学生接着说:老师,你看苹果、石榴挂在树上多好看哪,要是都像花生那样埋在土里,不把它挖出来,别人就看不见。还有学生说:老师,我想像石榴一样做人,石榴花开红艳艳,结的果子又好看又好吃,学校不是也要我们注意自己的外表吗?

五、更新观念任务群

新课改确定了三种任务群的说法,有基础型学习任务群(语言文字积累与梳理),发展型学习任务群(实用性阅读与交流、文学性阅读与创意表达、思辨型阅读与表达),拓展型学习任务群(整本书阅读、跨学科学习)。教师要能利用任务群的新理念合理组织课文,根据教学需要,把联系紧密或者有相同点的课文组成一组,有的精讲,有的略讲,使学生学会举一反三,教学效果事半功倍。

1.内容相近组团法

比如选择《找骆驼》《沙漠之舟》《蜜蜂引路》三篇文章组成一个任务群。《找骆驼》主要写一个商人失去骆驼后,在一个善于观察分析的老人指点下找到了骆驼的故事。《沙漠之舟》是一篇科普短文,写的是骆驼的样貌和功用。先学《沙漠之舟》,看视频,听朗读录音,听后进行复述,然后再讲《找骆驼》。教师在黑板上板书:丢,找,结果,让学生在阅读中抓住作者的思路,把文章中“老人根据看到的情况推想出来的“看”和“想”两个字写在黑板上,要求学生换成另外两个词,并且用两句话对老人作概括,引导学生说出“看就是观察,想就是分析,老人既善于观察又善于分析”,由这句话再引出对《蜜蜂引路》的学习。

2.联想相同意象法

比如《走月亮》《月迹》这样一组课文,教师引导:每当我们抬头仰望夜空,那一轮明月总会让我们浮想联翩,请同学们看大屏幕,看到月亮,谁能吟诵几句有关月亮的诗词名句?师生共同回忆找出:李白的“明月出天山,苍茫云海间”“小时不识月,呼作白玉盘”;张九龄的“海上生明月,天涯共此时”;孟浩然的“野旷天低树,江清月近人”;王维的“明月松间照,清泉石上流”。从“月”这个意象的角度,就建立了一个有效的学习任务群,这样可以培养学生分门别类、归纳整理语文知识的学习方法,有利于学生将来的学习发展。

教师要讲规律性的东西,要在旧知识的基础上引发新知识,使学生在头脑中产生知识内部的联系,否则会使学生对学习感到乏味、厌倦。不同的时期、不同的成长环境,学生所呈现出来的学习情态各有不同,面对不断变化的学生,如因循守旧,势必造成教师教得多、学生学得累的局面。因此,能够在课堂中引发学生思考的、让知识深刻印在学生心中的、能点燃学生生命激情的教学方法都是最好的。