河南省高职院校专业结构与产业结构匹配度研究

韩文静

(永城职业学院,河南 永城 476600)

高职院校专业结构调整是高等职业教育改革与发展的重要组成部分。职业结构与产业结构的匹配程度是衡量高职院校人才的重要标准,是专业结构调整的核心基础,也是影响产业转型升级的重要因素。因此,高职院校的专业调整应以区域产业结构战略性调整为基础,以适应产业结构的转型升级。

一些专家学者深入研究专业结构和产业结构的匹配问题,作出可行性建议。唐树伶、岳颖在《河北省高职院校专业结构与产业结构契合度探究》中指出,河北省专业结构与产业结构很协调,结构上也从产业层次上粗略理解为“二、三、一”结构[1]。政府要充分发挥调控作用,高职院校需要在产业发展高度上积极调整专业结构。龚森根据产业结构转型的需要,在《福建高职教育专业结构与产业结构契合度实证研究》中指出,充分认识福建省高等职业教育的专业结构和产业结构是十分必要的,要调整失衡的专业结构[2]。师为硕、黄国清认为,就业结构是联系职业结构与产业结构关系、探索职业结构调整的桥梁,要探索专业结构调整[3]。

专业结构与三大产业产值的关系能否协同发展、专业结构与第三产业行业劳动力结构能否匹配,是衡量专业结构与产业结构契合程度的两个重要方面。以河南省31所典型高职院校作为研究对象,在产业升级的基础上,研究产业结构与专业结构之间的匹配程度。

一、目前河南省产业结构状况和未来趋势

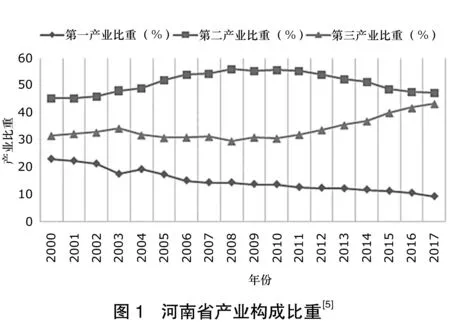

河南省近年来,产业结构经历了重大变化,第一产业逐渐转移到第二个产业和第三产业。从1992年到2017年之间产业结构转变为“二、三、一”的增长模式,到2018年第三产呈现“三、二、一”的增长模式[4]。河南统计年鉴数据显示,2019年河南第三产业占全国4.9%,第二产业占全国6.1%,第一产业占全国6.6%。总体而言,第三产业所占比重相对较低。如图1所示:自2013年起,河南省第一产业的比重出现明显下降,已经开始从传统农业大省向新的工业强省转变;从2011年开始,第二产业的比重逐渐增加,第三产业的发展相对稳定;2019年,第一产业比重高于全国平均1.1个百分点,第二产业比重高于全国平均0.6个百分点,第三产业比重低于全国平均0.6个百分点,这意味着河南省产业结构由第一、第二产业向第三产业转化的进程较慢。

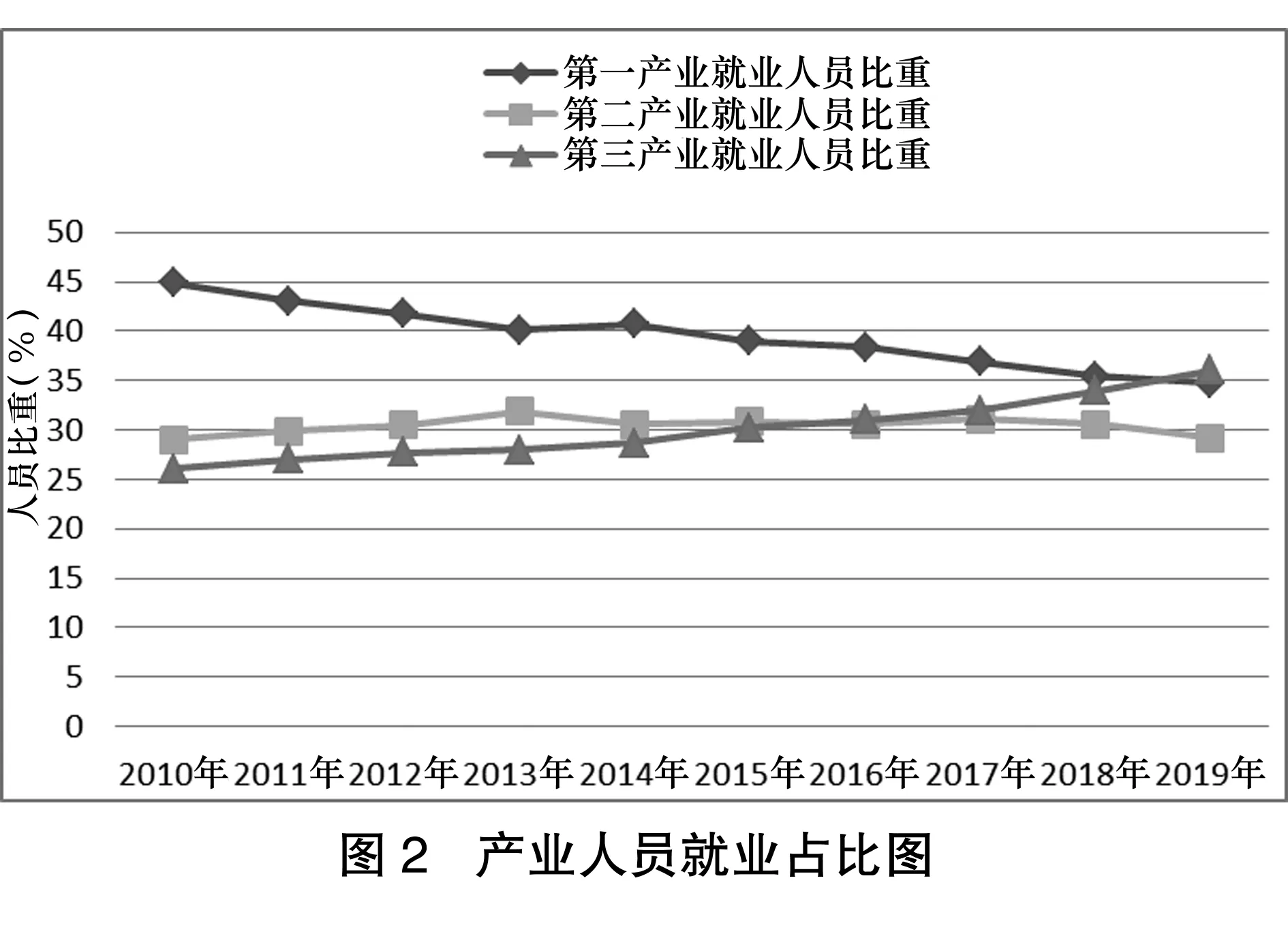

《河南经济年鉴》(2020)显示,三个工业产业的员工比例为:第一产业员工占34.7%,第二产业员工占29.2%,第三产业员工占36.0%。由图2可知,2010年至2019年,第一产业的就业人员所占比例逐渐下降,第二产业就业人员所占比例相对平稳,第三产业就业人员所占比例不断增加。可见目前河南省就业结构与产业结构不相符合。就业市场需求需要高职院校预测专业结构并提出措施[6]。

二、河南省高职院校专业结构与产业结构匹配度分析

人才需求结构的变化直接受产业结构的变化影响。人社部等3部门在2019年联合发布了13个新职业,具体职业为人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员、农业经理人、物联网安装调试员、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员[7]。为此,要求高职教育专业结构提前作出预测和提出有针对性的措施。

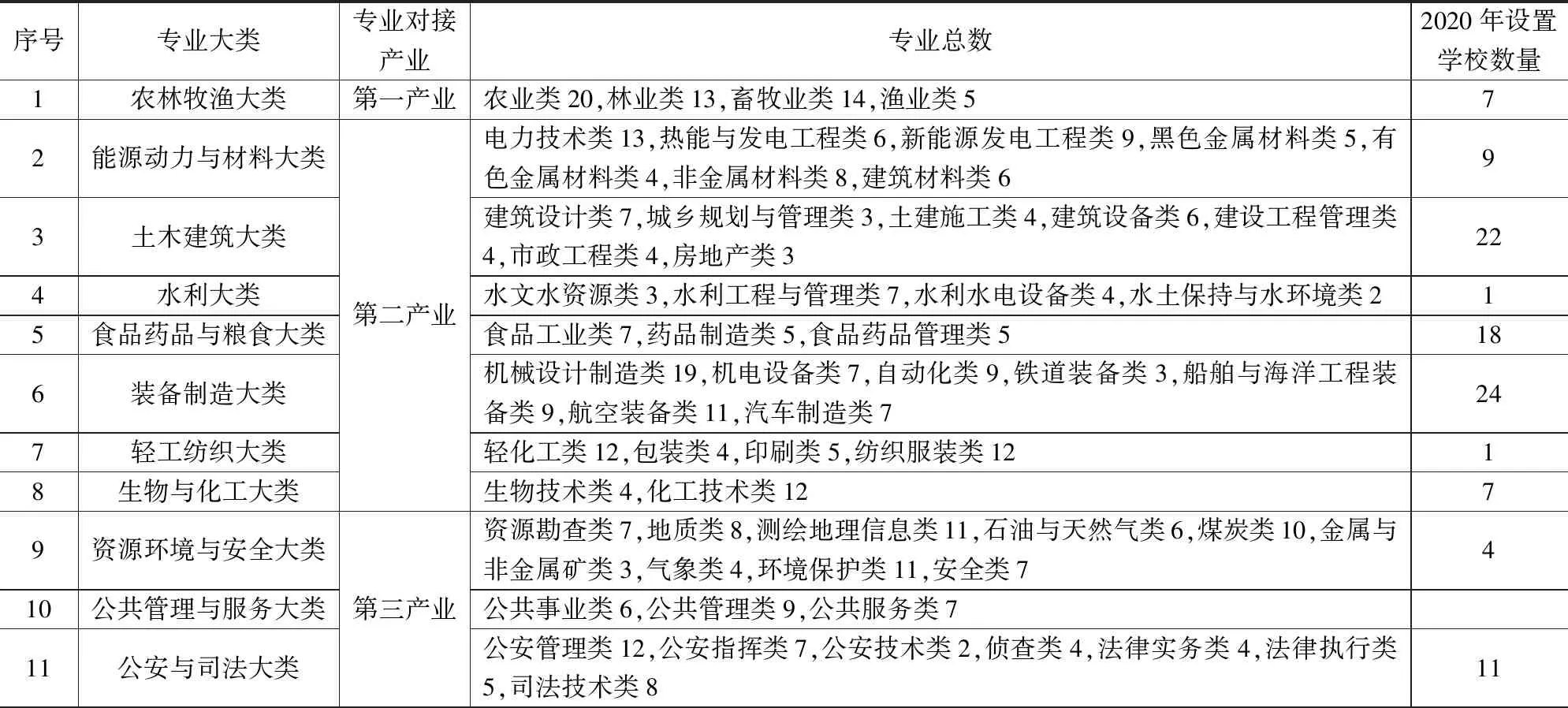

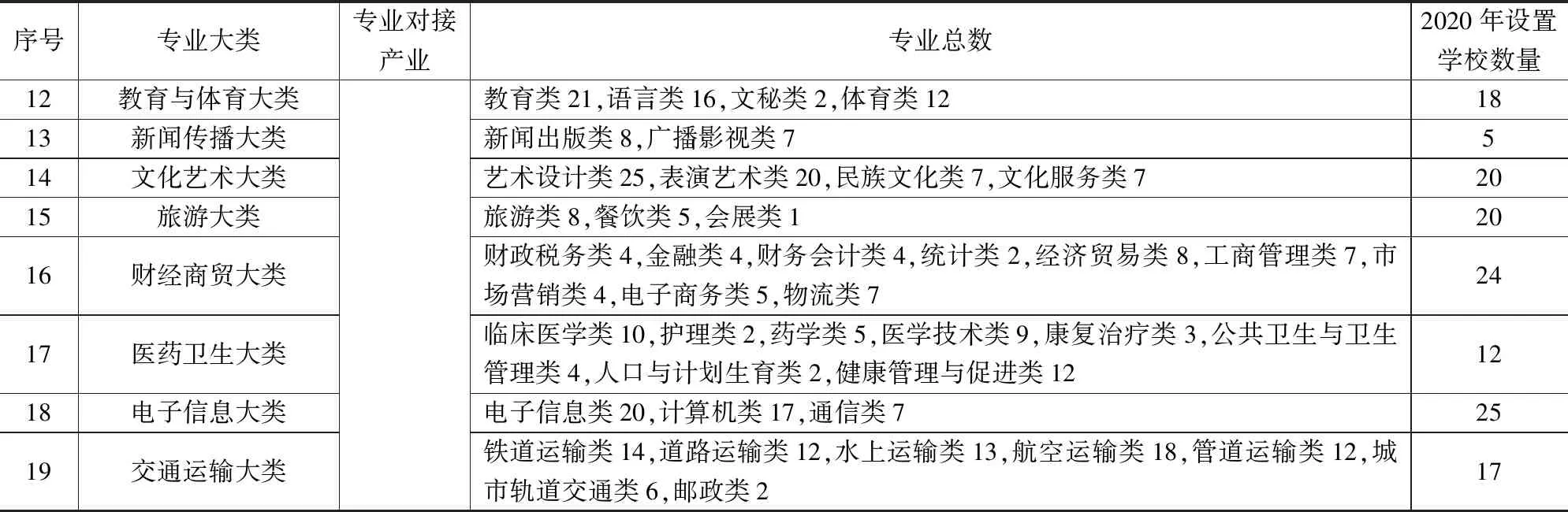

《2020年河南省教育事业发展统计公报》表明,河南省共有高等职业院校94所,其中公办高等职业院校69所,中外合办高等职业院校1所,独立成人高等院校10所。根据《普通高等学校高等教育(专业)目录》(2020年),选取河南省31所省级高等职业技术学院作为样本,结合数据的有效性和河南省高等职业技术学院的典型特征[8],依据《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2020年)》,根据高等教育质量年度报告及有关学校的招生计划,该专业按专业结构与产业结构的匹配程度对应为三个产业。再参考国民经济行业分类(GBT 4754—2017)2019年修订版,将专业具体归类到行业,分析各行业相关比重、布点数、专业设置数及比重是否与各行业增加值占所在产业增加值的比例相符,分析专业结构与产业的行业结构契合度。《职业教育专业目录(2021年)》显示,专业大类共设置19个、专业类97个、专业1 349个,其中高职专科专业744个。河南省高职院校共设置455个专业(不含专业方向)。

对31所优质高职院校分析,河南省设置的专业大于30个的有21所院校。由表1河南典型院校设置专业大类可知,大多数高职院校设置的专业过于广泛,专业聚集度比较低。还有个别高职院校只有两种专业大类,比如河南医学高等专科学校、漯河医学高等专科学校、商丘医学高等专科学校,这体现了高职院校专业设置的潜力较大。31家优质院校有14个在郑州市,占45.2%。教育资源过于集中在省级城市,容易导致河南省高等职业教育分布不均衡,城市间高等职业教育水平的差距较大。

表1 河南典型院校设置专业大类

续表

1.第一产业专业缺乏渔业类、相关专业设置和布局点不足

只有7所高职高专学校以农林畜牧业为主,占总数的2.4%,远低于第一产业产值比重,比例较小,主要是饲料与动物营养、种子生产与经营等专业。随着互联网经济进入各个行业,农业智能生产是未来的趋势。优化农村和农业产业的结构,实现农业现代化,必须提高行业的技术含量,需要相应的高职人才。此外,农业信息统计为河南省农业现代生产提供了强大的支持。应该特别关注森林建设、渔业相关专业,引入专家或行业实践专家,促进教师教学整体实践能力的提高。

2.第二产业专业配置略有不足,需要优化结构

“中国制造2025”为河南省第二产业加速发展提供了机会,为工业部门带来了机遇,但劳动力的比重变化量很小。未来,产业发展主要是新能源和新技术,但河南省第二产业专业配置出现不足的情况。先进的制造开发可以加速和调整第二产业相关的专业结构。

2020年,第二产业专业大多设置有机电一体化技术、建筑工程技术、工程造价、电气自动化技术等专业。有25个高职院校设置了机电一体化技术专业,这属于制造大类,数量占研究学校总数的80.6%。除了行业性院校,许多高职院校在专业发展中有重复建设的倾向。过多的专业点导致人才供给超过市场需求,并使其他教育资源大量增加,不利于专业特色的形成。

传统的支柱产业,如冶金行业、建材行业、化工、纺织工业、能源产业等转型和突破应提高机械化生产水平和智能生产水平,实现生态环境质量的整体提高。减少污染物排放,重点关注新能源、新材料和环保等高新技术产业的相关专业。协调第二产业的专业布局,进一步对接区域支柱产业中的人才需求,充分考虑人才培养的适用性,专业人才对接工业需求,能促进制造劳动生产率的提高,使制造业获得高质量发展。为实现有效的人才供应,增加铁道装备类、航空装备类设备专业设置,注意结合当地特色多培养智能制造、新能源人才。与此同时,稳定建筑业人才供应规模和质量。

3.第三产业是吸收劳动力的主要部门,可以吸纳大量高职院校毕业生

相对于行业的贡献率,2020年第三产业人数得到了改善。但是现代生物和生命健康产业、公共事业类、公共服务类、环保装备和服务还需要增加专业设置和招生人数。为了能为战略新兴产业提供技术技能,应积极探索加入移动互联网应用技术、医疗保健、旅游休闲等行业中。由于专业规模的结构与第三产业的产出价值不匹配,所以第三产业需要高科技人才,特别是新材料、新能源等工程技术人员,以利于河南经济的协调发展。

河南高职教育的专业结构呈现出“二、三、一”模型,而从产业结构来看,第三产业的产值最多,其次是第二产业,产值最少是第一产业;专业数量在高等职业教育的专业布点方面最多的是与第二产业相关的,最少的是与第一产业相关的。因此,第三产业的专业数量还需要增加。目前,渔业、管道运输、轻化工、部队基础工程等二级类专业总数仍占近10%。可以看出,有专业设置的二级专业设置很少,存在更少的布点。

可见,河南省高职教育专业空缺还占有一定的比例。各高职院校专业设置排名前十大类的专业有文化教育大类、财经大类和电子信息大类,专业设置出现重复建设和盲目建设现象。因此,河南省高职院校应遵循错位发展原则,避免专业重复和盲目建设。

三、提高高职院校专业结构与产业结构匹配的对策

一是鼓励增设“十四五”期间重点产业、战略新兴产业和生态文明建设相关专业。河南省确定了尼龙产业、现代生物和生命健康产业、环保装备和服务产业等10个重点培育新兴产业[9]。高等职业院校重点增设以全河南省布点少或空白的专业:新能源材料应用技术、复合材料智能制造技术、智能制造装备技术、智能医疗装备技术、智能环保装备技术、智能产品开发与应用等。在现代生物和生命健康产业对应的专业中增设中医学、针灸推拿相关专业。为解决学前教育与早教人才供应、艺术类教育人才供应等问题,增加学前教育、早期教育等专业,另外舞蹈教育、美术教育、体育教育、音乐教育等专业也需要增加。

二是适度扩大需求量大和就业质量高的专业点规模。建议专业有:畜禽智能化养殖、建筑智能化工程技术、智能建造技术、市政管网智能检测与维护、智能交通技术、智能产品开发与应用、应急救援技术、休闲服务与管理、智慧健康养老服务与管理、社区管理与服务、现代家政服务与管理等。

三是对办学水平不高、就业率低的部分专业点进行限招、停招或撤销。建议专业点如下:农资营销与服务、电网监控技术、建筑材料设备应用、水文测报技术、食品包装技术、电子产品营销与服务、电子电路设计与工艺、市场营销、电子商务、软件技术、经济信息管理、物业管理、工商企业管理、商务英语、文秘等。

河南高职院校的专业结构和产业结构虽然存在一定的偏差,但整体一致。从行业的角度来看,高职院校应战略调整专业结构,积极探索战略新兴产业和生态文明建设的前沿专业。为实现河南省高等职业教育专业结构的有效调整,区域产业的高质量发展必须通过政府指导、企业支持、高职院校积极探索,从而建立职业教育和区域产业的新生态系统。