葛浩文《蛙》译本中乡土语言的翻译策略及效果评估

杨国萍,陆海空,赵 婕

(江苏理工学院 外国语学院,江苏 常州 213001)

乡土语言是一切具有地方特征、口口相传、通俗精炼,并流传于民间的语言表达形式,主要包括熟语、惯用语、谚语、歇后语、俚语、成语、格言、俗语和方言等文化特色词语[1],因此,在一定程度上反映了当地的风土人情、风俗习惯和文化传统[2]。作为乡土文学的承载方式,乡土语言往往凸显了文学故事的地方背景文化,展现了浓郁的乡土气息。简单文字背后所传递出来的“土味”与“俗气”往往能在文学作品中引起读者的共鸣。

近年来,伴随中华文化走出去的潮流,中国文学作品外译的渐趋兴起,乡土文学作品中乡土语言翻译也愈发引起学术界的注意。作为中国乡土文学的代表作,中国首位诺贝尔文学奖获得者莫言的作品《蛙》[3]运用了大量的乡土语言,淋漓尽致地表现了中国乡土社会风貌及其特点,让全世界首次集体聚焦到了中国乡土文学的蓬勃发展。然而受制于中西语言文化背景差异,乡土文学中的“乡土色彩”往往对译者真实、准确而有效传递原著中的乡土文化意境带来巨大的挑战。本文从翻译的归化与异化两种策略聚焦葛浩文(Howard Goldblatt)英译本莫言小说《蛙》中乡土语言的解读方式,分析葛浩文《蛙》译本[4]中的乡土语言在外籍受众中的可理解度,探究中国乡土语言声音在海外译本中传递的适切性和有效性。

一、莫言《蛙》中乡土语言的分类

乡土语言饱含乡土文化和人文内涵,因此,很多时候即使译者穷尽手段,译文也往往在语效上难以与源语言起到同等表达效果。作为中国首位诺贝尔文学奖获得者,莫言的小说《蛙》在葛浩文译本的助力下逐渐走向西方,尤其是在斩获诺贝尔文学作品奖后,其影响力急剧提升而成为学界研究中最重要的乡土语言语料[5-7]。小说以新中国60余年的计划生育史为背景,通过讲述山东高密一位从事妇产科50多年的乡村女医生万心在计划生育国策执行过程中所走过的艰难历程,成功塑造了一位个性鲜明、感人至深的农村妇科医生形象。文中不少描述乡土生活的话语均运用了大量地道的乡土语言,是特定时代、特定区域、特定文化的直接反映。

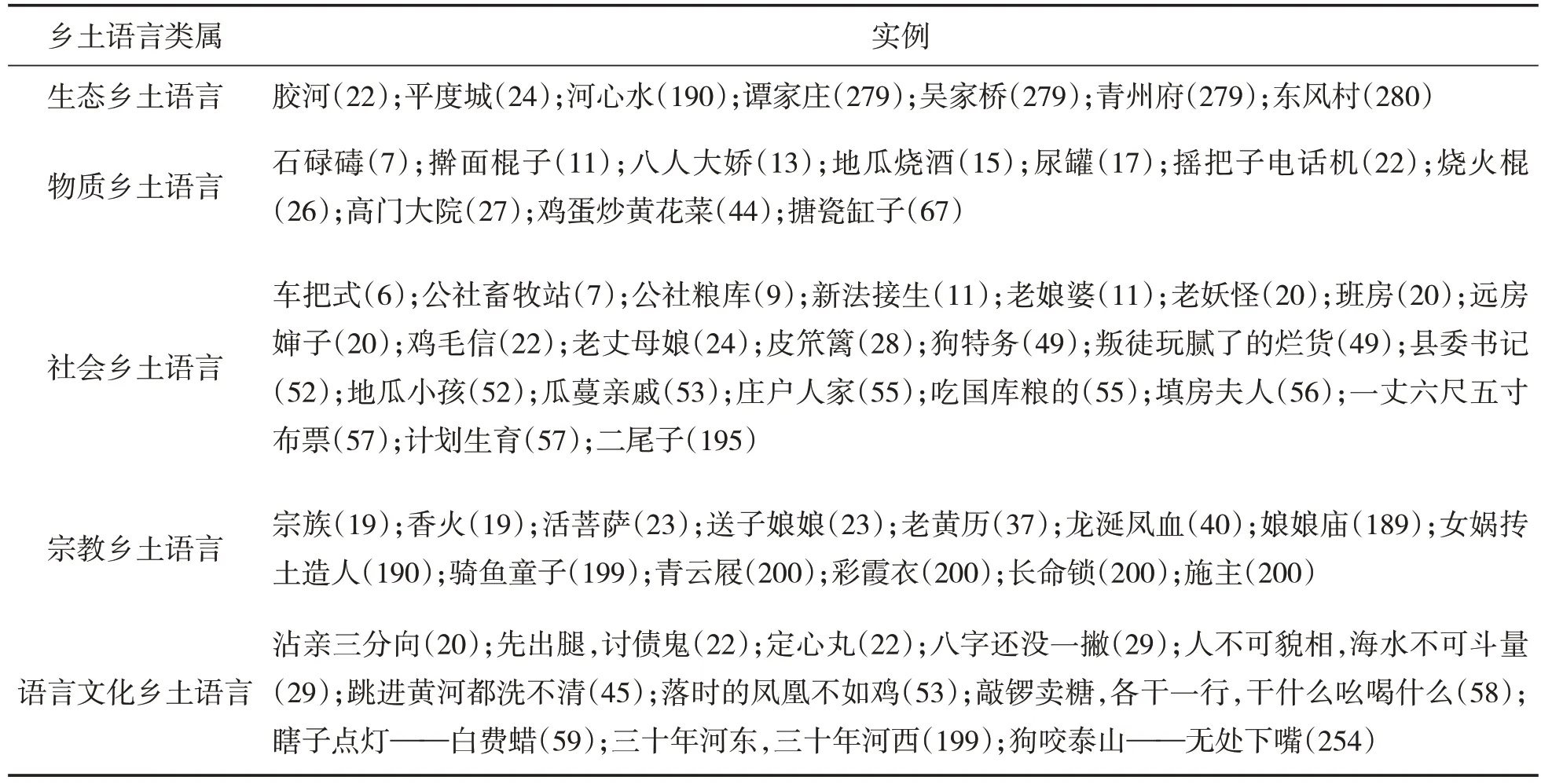

Nida[8]91将翻译中的文化因素系统分类为生态文化(ecological culture)、物质文化(material culture)、社会文化(social culture)、宗教文化(religious culture)以及语言文化(linguistic culture)。受其启发,我们细致梳理了莫言小说《蛙》中的乡土语言,并将之同样分为生态乡土语言(ecological folk language)、物质乡土语言(material folk language)、社会乡土语言(social folk language)、宗教乡土语言(religious folk language)以及语言文化乡土语言(linguistic folk language)五大类(详见表1)。

表1 莫言《蛙》中乡土语言归类

生态乡土语言涵括小说文本中包括地理位置、气候、居住环境和自然环境等具有不同生态特征标志的语言表述,如河心水、胶河等。这类表达往往具有典型的地域特征,故而难以为来自其他区域的人,特别是外国人所理解。物质乡土语言囊括小说文本中具有中国特色或地方区域特色的农业生产工具、交通工具、饮食文化或建筑物体等物品,如石碌碡、擀面棍子等。社会乡土语言多反映不同时代、不同地域在社会发展过程中形成的社会风俗习惯、历史背景和社会思想等,如车把式、公社畜牧站等。因此,不了解相关社会背景的外乡人其实很难解读小说文本中的语言表述。宗教是文化的一部分,宗教在地方化的过程中与当地的民俗习惯相结合产生异化,形成特色鲜明的宗教乡土语言表述,如娘娘庙、长命锁等。最后,语言文化乡土语言的指向是小说文化中歇后语、俚语、谚语、习语和方言等风格多样的话语表述形式,如定心丸、狗咬泰山——无处下嘴等。

二、葛浩文《蛙》译本中乡土语言的翻译方式

翻译的核心要义是要忠实反映原文作者的思想和观点,而译者解读加工原文文本的过程,往往反映了译者对于原文语境与文化的解读和理解能力。翻译过程中的归化(domesticating translation)和异化(foreignization translation)作为传统直译(literal translation)与异译(liberal translation)之争的延续,超越了传统翻译在语言层面上简单处理语言形式与意义的局限,是两种适用于不同语境的翻译策略,因此也并无优劣之分。Venuti[9]20认为,归化以翻译目的语为中心,不拘泥于语言形式,从目的语视角解读源语言在语义上的表达内容和在形式上所采用的表达方式;异化则是相应地以源语言为中心,翻译过程中译者应在语言形式上尽可能采取与源语言相近的方式来贴近源语言的语义内容。

莫言《蛙》中充斥的大量“土味”和“渣味”的乡土语言在翻译过程中或归化或异化的处理方式也恰恰体现了葛浩文解读小说文本的过程,尽管这种解读对于即使是“公认的中国现代、当代文学之首席翻译家”的美国汉学家葛浩文来说无疑也是一种挑战。为更好地阐明葛浩文乡土语言的翻译策略,我们细致分析了《蛙》中五大乡土语言的译例。

(一)生态乡土语言

原文:这个男孩,姑姑指着格子里一个眯缝着小眼睛、咧着嘴傻笑的泥娃娃,这个小子,原本应该于1983年2月在吴家桥吴军宝和周爱花家降生,被姑姑毁了,现在好了。这小子洪福齐天,降生到青州府一个官宦之家。

译文:This boy,Gugu said as she pointed to a laughing doll with eyes reduced to a squint,should have been born to Wu Junbao and Zhou Aihua of Wu Family Bridge in February 1983,but I destroyed him.Now everything is fine.The little imp is flooded with good luck,reborn into the family of an official in Qingzhou Prefecture.

“府”是旧时中国行政区域名,等级在县和省之间。如若直接采用异化的方式译为拼音Fu,译文读者往往不知所云。葛浩文译文中采用功能对等的方式,借用法国、日本以及罗马帝国类似的行政管辖或司法管辖区域概念,将之译为prefecture。小说《蛙》中大量的地名均采用了相类似的方式,将“高密东北乡”“胶河”“谭家庄”“平度城”“东风村”译为Northeast Gaomi Township、Jiao River、Tan Family Village、Pingdu City、Dongfeng Village,以避免读者在阅读过程中不明就里。

(二)物质乡土语言

原文:一进门就是锅灶,锅灶后是一堵二尺高的间壁墙,墙后就是土炕。

译文:The first thing you encountered after entering was the stove,which was backed by a two-foothigh wall.The sleeping platform,the kang,was behind that low wall.

小说文本《蛙》中的“土炕”是中国北方农村常见的用土坯或者砖块堆砌而成的用于夜间睡觉或日常活动休息的长方台。不同于南方地区的“床”,北方“土炕”下面铺有连通烟囱的孔道,可以烧火取暖,因此通常具有冬暖夏凉之效。“土炕”作为中国特有的产物,即使对于大部分中国南方人来说都并不熟悉,更不要说对于外国人了。翻译中如采用归化的方法,在国外找不到对应之物,如解释说明,又显得较为累赘,破坏语言的整体性。因此,葛浩文在译文中直接采用了异化的翻译方法,保留了源语言味道和特色,又增加了东方文化的神秘感。

(三)社会乡土语言

原文:先生,我们那地方,曾有一个古老的风气,生下孩子,好以身体部位和人体器官命名。譬如陈鼻、赵眼、吴大肠、孙肩……这风气为何而生,我没有研究,大约是那种以为“贱名者长生”的心理使然,抑或是母亲认为孩子是自己身上一块肉的心理演变……那些曾以人体器官或身体部位命名的孩子,也大都改成雅名,当然也有没有改的,譬如陈耳,譬如陈眉。

译文:Sensei,an old custom in my hometown dictated that a newborn child is given the name of a body part or organ.Nose Chen,for instance,Eyes Zhao,Colon Wu,Shoulder Sun...I haven't looked into the origin of this custom,but I imagine it embodied the outlook of"those who are badly named live long".Either that or it evolved from a mother's thoughts that a child represented a piece of her body."..."Most of those who were named the earlier way have adopted more conventional names,most but not all.We still have Chen Er(Ears)and Chen Mei(Brow).

小说文本《蛙》中所说的“贱名”其实反映了中国古时乡村地区的穷苦人民因生存环境艰难,而希望自己的孩子一生无灾,神明保佑健康长大的心理。小说中所列举的“陈鼻”“赵眼”“吴大肠”“孙肩”“陈耳”“陈眉”所体现的这种“贱人贱命,贱名贱长”的社会现象具有独特的文化韵味,是普通外籍受众所不能理解的。葛浩文在翻译过程中采用了归化的翻译方法,将其中的身体部分,如“鼻”“眼”“大肠”“肩”等直接译为英语对应的器官词汇,而在采用拼音异化翻译“耳”“眉”保留源语言的同时又在括号中加入了英文的注解,以期能够更好地帮助受众理解。实际上,葛浩文译文中的对于同一类现象的不同翻译尝试也表明其翻译过程中存在的纠结。相较而言,前一种归化方法显然对于缺乏源语言文化背景的外籍受众来说是较为突兀和不可理解的;而后者综合采用了归化与异化的表述方式在保留了源语言文化原汁原味的同时,又尝试强化外籍受众对于小说文本的理解。

(四)宗教乡土语言

原文:记不清有多少次了,姑姑双眼发亮,心驰神往地说:那时候,我是活菩萨,我是送子娘娘,我身上散发着百花的香气,成群的蜜蜂跟着我飞,成群的蝴蝶跟着我飞。

译文:I don't know how many times I saw her eyes light up as she said longingly:I was a living Buddha back then,the local stork.A floral perfume oozed from my body,bees swarmed in my wake.So did butterflies.

中华文化深受佛教和道教的影响。“活菩萨”源自佛教,意指心地善良救人水火的神仙以及具有同等品质的人,而“送子娘娘”则是中国本土宗教道教中掌管生子的神,两者都在中国劳动人民心中享有崇高的地位和敬意。小说文本中的姑姑“我”形容那时自己是“活菩萨”“送子娘娘”,其实是借用神祗的名义形容自己当年做的善事。葛浩文在译文中采用了直译的方式保留源语言中佛陀的概念和语言形式译为living Buddha,而在后文中采用了归化的方式完全脱离了源语言“送子娘娘”的形式将之译为local stork(当地的鹳),是因为西方受众对于与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教之一的佛教具有一定的了解,但是对于中国的本土宗教道教却不甚了了。葛浩文译文中将之译为stork并用local加以注解,究其根本在于美国俚语中stork(鹳)能够“使人怀孕,带来孩子”[10]792,这与中国的“送子娘娘”具有异曲同工之妙。

(五)语言文化乡土语言

原文:看着我那条小腿,奶奶其实是吓呆了。因为乡间有俚语曰:先出腿,讨债鬼。什么叫讨债鬼呢?就是说,这个家庭前世欠了别人的债,那债主就转生为小孩投胎,让这个产妇饱受苦难,他或者与产妇一起死去,或者等长到一定年龄死去,给这个家庭带来巨大的物质损失和精神痛苦。

译文:My grandmother was scared witless when she saw my tiny leg emerge.There's a popular saying in the countryside that goes:If a leg is foremost,then you owe a ghost.Owe a ghost?What does that mean?It means that in a previous life someone in the family had an outstanding debt,and the person owed had returned as a newborn baby intent on making things difficult for the woman in labour.Either both woman and child die together,or the child hangs around till a certain age,then dies,leaving the family destitute and devastated.

俏皮话是中国民间乡土语言中最具有特色的趣味语言表现形式,展现了普通劳动人民的智慧与乐趣。莫言小说中大量的歇后语、俚语的运用使得其语言表达更具乡土气息,更原汁原味地反映了普通大众的真实生活状态。小说文本《蛙》中“先出腿,讨债鬼”形容农村产妇生孩子的状态,而“讨债鬼”是指前世欠债的债主今生转世投胎到欠债人家中让产妇饱受苦难或一同死去以示报复,是佛家因果循环报应理念在劳动人民心中的烙印。同时,“先出腿,讨债鬼”中“腿”与“鬼”共同押ui韵,又使得整句俏皮话具有较好的韵律。俏皮话因为其借助隐转喻、夸张、双关等修辞手段所传递的独特文化内涵与其在文本中的韵律,对绝大多数译者都构成了巨大的挑战。葛浩文在译文中试图采用归化的方式解读源语言中俏皮话的内在涵义,同时在语言形式上模拟汉语的押韵,采用对偶的修辞尽可能传递原文中的韵律美。尽管相关译文并不能完全与中文意境相匹配,但其中owe a ghost对于外籍受众理解整句话助力良多。

整体来看,葛浩文在翻译莫言小说《蛙》的过程中以外籍受众的理解认知为根本出发点,兼顾源语言特色,针对小说文本中不同类型的乡土语言,或单独或综合归化与异化两种不同的方式来解读源语言。如果借助平行语料,对比上文所梳理的莫言小说《蛙》中的乡土语言(表1)与葛浩文乡土语言的译文,可以发现葛浩文对于小说文本中诸多乡土语言多以归化为主,异化为辅的方式处理,以增强外籍受众对译著的理解度和可接受度。生态乡土语言的译文中涉及到的地名部分均采用拼音的方式标注,对于地名中能够在英语表达中找到的词汇一律采用英语,对于在英语中没有语义对应的部分则采用功能对等表述。譬如表1中提到的“胶河”葛浩文译为Jiao River,“谭家庄”译为Tang Family Village。葛浩文对于大多数物质乡土语言则多采用归化的方式寻找英语表达中类似的物质,如“尿罐”译为bedpan,或是采用解释的方式译出,如“辣子鸡丁”译为spicy chicken nuggets,从而加深读者对于文本乡土语言的具体理解。当然,在面对于个别极具中国文化特色的物质乡土语言,譬如前文提到的“土炕”,葛浩文的译稿则采用多异化的方式,以保留原文文化韵味。同样,社会乡土语言多具有特定的时代背景或与社会发展的阶段高度相关,而宗教乡土语言又多涉中国传统文化故事,因此,对于缺乏小说所处时代认知和中国传统文化认知的外籍受众而言,理解难度自然会增加。为了增加译著的可读性,葛浩文在《蛙》的译文中多采用归化的方式解释说明文中的乡土语言。譬如,社会乡土语言中的“新法接生”译为new midwifery methods,“二尾子”译为you stinking hermaphrodites can't have kids of your own,而宗教乡土语言中的“娘娘庙”译为Fertility Goddess Temple等。相较而言,这种解释性翻译在语言文化乡土语言中的倾向更为明显,因为诸如歇后语、俚语等本身自带幽默,让人会心一笑。因此,如果在译文中强行直译,外籍受众往往是丈二和尚。譬如,葛浩文将《蛙》中意为“世事沧桑,变化无常”的“三十年河东,三十年河西”之译为“rivers flow east for thirty years,and west for the next thirty”,“骑鱼童子”译为a child riding a fish,显然都没有翻出其韵味,让读者不知所云。

三、葛浩文《蛙》译本中乡土语言的可理解度分析

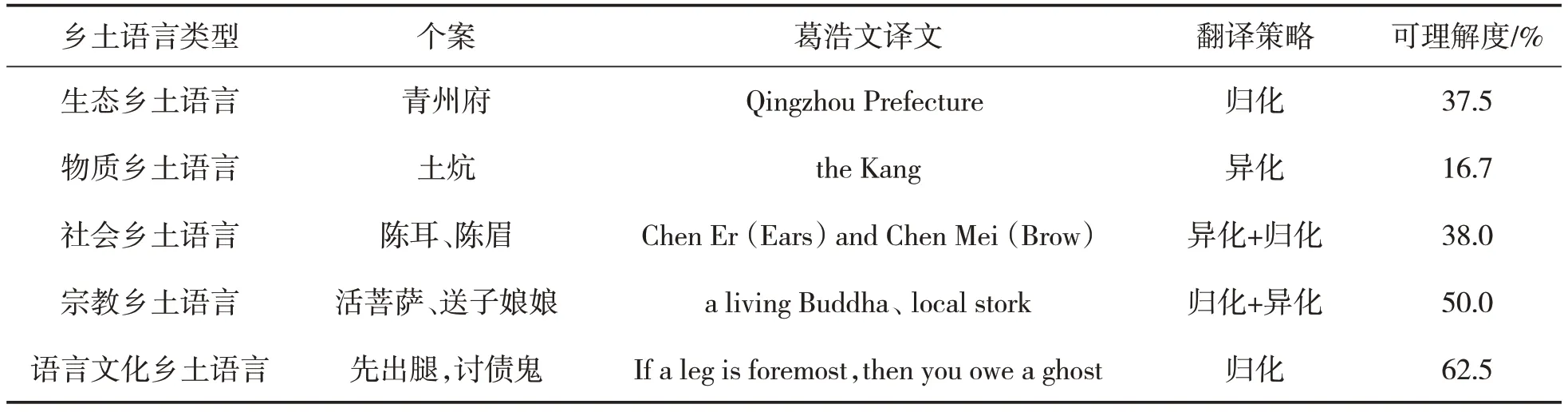

翻译的核心目的是搭起源语言与目标语之间沟通的桥梁,提升不同文化间的沟通与理解。因此,检测译文成功与否的关键指标是它的可读性与受众的可理解度。前文梳理表明,尽管个别翻译译文仍有瑕疵,但整体而言,葛浩文《蛙》的英译本中依据乡土语言的类型采用不同的翻译策略,基本实现了莫言小说文本基本语言信息的表达。为了更好地评估葛浩文《蛙》译本中乡土语言的翻译效果,我们将葛浩文译文中不同类型乡土语言的译例摘出,邀请14位英语母语人士就表1中乡土语言的相关译例展开评测访谈,检测相关译文在外籍读者中的可接受度。部分评测结果详见表2。

译文评测访谈主要探查葛浩文译文中的乡土语言类型、翻译策略以及外籍受众的译文理解度三个维度的关系。表2统计分析表明,从乡土语言类型来看,葛浩文对于语言文化乡土语言的翻译在英语母语人士中的接受度最高,社会乡土语言和宗教乡土语言紧随其后,生态乡土语言和物质乡土语言最末。语言文化乡土语言的俏皮话多以幽默搞笑为本质,话语表达形象,因此,译文相对而言更便于读者识别,至少在表层上识别源语言的意义。譬如:葛浩文将“火冒三丈”译成the flames were thirty feet high,虽有不够精准之处,但对于译文受众而言也具有较高辨识度。同样,“先出腿,讨债鬼”的译文前半句If a leg is foremost虽有令人疑惑之处,但后半句译文中的owe a ghost亦能让译文受众明白话语的意义倾向。社会乡土语言和宗教乡土语言多具有时代特征和传统文化背景,因此译文多以解释性翻译为主,可读性较高。相较而言,《蛙》中的生态乡土语言和物质乡土语言多涉地理特征与实物,有时难以在译入语中找到相对应之处,具有一定的不可译性,故而其可理解度最低。前文中的“土炕”译文则是最好例证。

表2 外籍受众乡土语言译文理解度调查(部分语例)

从翻译策略来看,归化与异化均是葛浩文乡土语言翻译的重要方式,其中归化策略运用最多,翻译的效果也最佳。一般而言,归化多用译文受众语言解释性翻译小说《蛙》文本中乡土语言本身,或其背后的典故,因此更便于译文受众理解。表2的评测访谈显示,除去生态乡土语言“青州府”的译文识别度较低外,大部分采用归化方式翻译的乡土语言的可理解度均较高。譬如,译文受众虽有可能对葛浩文译文中的a living Buddha颇为疑惑,但Buddha一词能够有效将读者的理解指向宗教,从而优化读者理解原文内涵。同样,译文从功用对等的角度巧妙地将小说中的“送子娘娘”界定为西方的“鹳”,并用local加以限定,自然能够让译文受众迅速明意。值得注意的是,无论是“活菩萨”的Buddha还是“送子娘娘”的local stork都极具文化内涵,对评测访谈对象的知识文化水平与百科背景知识具有一定的要求,因此译文可理解性的显著度并不够高。相较而言,异化翻译策略保留了源语言的特色,理解度相应降低。

总之,乡土语言的类型、翻译策略以及译文的可理解度三个维度相互关联。从评测访谈统计的译文受众可理解度来看,葛浩文乡土语言的译文在整体上具有较高的可读性。相当比例的受访者能够理解文本中的风俗习惯、习语,这充分说明葛浩文在乡土语言翻译过程中采用的策略是有效的。葛浩文对于中国传统文化和社会习俗的解释性归化翻译远比保留源语言的异化翻译可读性要强得多。当所译乡土语言在文本意义理解上不构成障碍时,葛浩文译文多注重保留源语言的风格;当所译乡土语言本身社会文化特征内涵丰富时,葛浩文译文多偏重文化的解读,以增强译文受众的理解度。

四、结语

翻译是译者在最大限度遵循原文本意的基础上开展的创造性工作。乡土语言自身韵味十足又独立于译入语文化,因此对译者的翻译水平提出一定的要求。葛浩文在莫言小说《蛙》的译文中,综合采用归化与异化的方式翻译不同的乡土语言,以译文在受众中的可理解性和可读性为核心的同时,尽可能地保留了源语言传递中国文化的原汁原味。