从乡土仪式到族群标识:20世纪初粤剧在东南亚的传播发展研究*

黄露,杨敏

(广西艺术学院 人文学院,广西 南宁 530022)

2021年5月31日,习近平总书记在主持十九届中央政治局第三十次集体学习时强调,讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务。[1]长期以来,中国在国际传播中的形象很大程度上是“他塑”而非“自塑”,真实的国家形象得不到准确描绘,在国际传播中存在“失语”的问题。如何通过讲好中国故事,向世界展示真实的中国形象,进而形成同我国综合国力相适应的国际话语权是当前国际传播的重要探索任务。在国际传播中,海外华人既是信息的接受者,也是信息的传播者。他们既了解中外语言文化与风土人情,又了解中外政治生态,是沟通中国与世界的桥梁。利用海外华人在国际传播中的桥梁作用,通过海外华人讲好中国故事、传播中国声音,可以减少“文化折扣”现象,进而向世界展示真实的中国形象。因此,在讲好中国故事、做好国际传播的征途中,我们应该重视海外华人的传播地位。如何凝聚海外华人力量,进而让海外华人成为中国故事、中国形象的自觉传播者?中华传统文化是中华民族的精神命脉,是海内外华人的精神家园,在面向海外华人的传播中,我们应当重视中华传统文化的交流与传播,通过中华传统文化团结海外华人,借助中华传统文化讲述中国故事、宣扬中国形象。

孙中山称“华侨是革命之母”,他十分重视针对华侨的宣传工作。20世纪初,粤剧志士班以宣传革命为宗旨在东南亚各埠游历演出,对唤起东南亚华人的民族意识与巩固东南亚华人的民族认同起到了重要作用。孙中山曾接见粤剧志士班“振天声”班,对该戏班发挥的宣传作用予以肯定与支持。作为中华传统文化的重要代表,粤剧如何从传统戏曲艺术一跃变成革命宣传工具?如何在革命活动中取得良好的宣传效果?本文聚焦20世纪初粤剧在东南亚的传播表现,探究粤剧在东南亚传播中的角色转变及历史背景,进而探讨粤剧何以成为革命宣传工具,何以唤起并巩固海外华人的民族认同。本文通过总结20世纪初粤剧在东南亚的传播经验,希望能为新时代凝聚海内外华人共识、做好对外传播提供有益参考。

一、乡土仪式:离乡“再造故土”

粤剧在东南亚的传播,是以东南亚华人的移民实践为基础展开的。对于离乡背井的东南亚华人来说,粤剧既是思乡怀土的情感媒介,也是构建华人社群的重要文化资源。借助粤剧等文化小传统的仪式作用,东南亚华人形成乡土认同,得以在海外“再建家园”,形成华人社群共同体。粤剧凝聚东南亚华人乡土认同之作用,正是其能唤起并巩固东南亚华人民族认同之基础。

(一)契约华工与粤剧的传播

粤剧的海外传播是基于华人的移民实践进行的。华人移居东南亚的历史源远流长,早在汉代,我国已经开辟南洋航路,与东南亚开展贸易活动。据《汉书·地理志》记载,中国使节以“黄金杂缯”交换东南亚的“海市明珠、璧流离、奇石异物”。此后,我国与东南亚的移民实践与贸易往来绵延数千年,经久不衰。

华人第一次大规模移居东南亚发生在17世纪。一方面,这一时期欧洲殖民者入侵东南亚,对殖民地的经济开发产生了巨大的劳动力需求,这成为中国沿海民众向东南亚移民的拉力。另一方面,1567年明朝海禁开放,政策的改变促进了中国海外贸易的发展,进而成为中国沿海民众移民海外的推力。在这两股力量的驱动下,大量中国沿海贫民出海谋生。第二次华人大规模移居东南亚则发生在19世纪中叶。清政府在第二次鸦片战争中战败,在中英《北京条约》中允许华工前往海外。在《中英条约》的掩饰下,列强在华招工从劳工自愿出国演变成劳工被诱骗和绑架出洋。至20世纪初,华工成为海外移民的主体。绝大部分华工通过签订契约,以出洋后的工资作为抵押,换取出洋费用,被称为“契约华工”。[2]72契约华工在国内惨遭诱骗拐卖,出洋途中又要历经磨难。谢炳筹在对《华工出国史料汇编》分析后总结道,在被诱拐的契约华工中,不乏以演剧为生的戏曲艺人和喜欢看戏的戏曲观众。这些艺人和观众是戏曲在海外传播的“生存基因”。即使是在乘坐有“海上浮动地狱”之称的苦力船出海的过程中,仍有华工携带唱戏用的乐器,将其“一直带到做工的地方”;即便是在艰苦的种植园和采矿场工作,华工也会在宿舍中摆放中国乐器,在演唱戏曲时一起“纵声大笑”。[3]20-21在这个过程中,粤剧等民间戏曲随着契约华工来到海外,开启了海外传播。而对于这些契约华工来说,戏曲不仅是娱乐消遣的工具,在异国他乡,其已然成为寄托乡思、缓解乡愁的情感媒介。

(二)文化小传统与社群共同体的构建

据统计,到20世纪前期,先后约有 200 万华工被送往东南亚,[2]72这些华工大部分是来自闽粤一带的底层平民。随着华人的增多,具有闽粤民间特色的海外华人社群也逐渐形成。在这个过程中,戏曲不仅作为情感媒介抚慰华人的乡愁,还作为“文化小传统”,成为华人社群共同构建的重要文化资源。

Robert Redfield认为文化可以分为文化大传统和文化小传统。[4]13文化大传统指的是文明中少数精英的内省传统,它与国家政权相结合,掌握书写历史的权力与主导话语。文化小传统指的是多数平民的非内省传统,这一传统存在于口耳相传的乡土社会之中,是多数民众的生活常态。[5]80我们通过对华人移居东南亚的历史进行梳理,可以发现远渡重洋的华人大多来自闽粤乡村,处于社会底层。在19世纪末20世纪初这一时段内被拐骗至东南亚的华人,更是地位低下、经济困顿。因此,相对于接受正统儒家教育的社会上层而言,他们更多受到由祖籍地传承而来的民间传统文化的熏陶。对于南来东南亚的中国契约华工来说,以各方言群(帮)戏剧、演艺为代表的文化小传统是他们赖以生存的文化资源。[6]141

以粤剧为代表的文化小传统随着华人的移民实践,从闽粤社会来到东南亚地区,在构建华人社群的过程中,发挥了重要作用。中国戏曲本就是与农村祭祀礼仪相结合,并作为其中一部分而上演的戏剧。[7]1-2远渡重洋并在异乡上演的戏曲仪式除了移植闽粤乡村的祭祀基因外,还在时间维度上构建起他乡与故乡的传承关联。粤剧在东南亚的传播,通过乡土仪式消解了故乡与他乡的地域边界,建构起故乡与移民的心理桥梁,使移民在异国土壤感受到故乡的召唤,进而使移民的乡土意识得到强化。

J.D.Vaughan在记录19世纪中期海峡殖民地华人的风俗和习惯时,将华人称为戏曲的真诚追随者,并指出华人神明喜欢观看戏曲,因为戏曲表演是围绕酬神活动展开的。[8]50其所刻画的东南亚早期戏曲表演是作为民间祭祀活动的仪式活动,以祭祀酬神为主要目而展开,这与戏曲在闽粤乡村的传播形态与功能是一致的。此外,陈达指出,华人在东南亚的地理分布具有两个显著特征:一是同乡聚集一处;二是同乡加入一行。[9]61可见,东南亚华人不仅基于文化小传统构建华人社群共同体,还以地缘为移居依据控制新移民的进入。因此,我们可以将东南亚的华人社群视为闽粤乡土社会的延伸。

杜威提出:“邻近事物并不等于环境,有些在时间、空间上与生命体距离遥远的事物,可能比邻近的事物更足以构成环境条件,人类尤其受这样的环境影响。人们会因为所处环境不同而各异,有这种影响力的才是个人真正环境。”[10]11对于东南亚华人而言,身处的异乡环境只是他们栖息的物理空间,而真正对他们造成影响的环境是千里之外的故乡。“能使人们聚集成社群或社会的,一定是共同的目标、信仰、希望与判断,即相同的思维与判断。”[10]4当粤剧在异地舞台上演,其真正的意义并不在于粤剧演绎了什么,而在于粤剧唤起了华人对共同故乡的怀念与想象,使他们的共同身份得到确认,并以此巩固社群共同体构建的基础。以粤剧为代表的文化小传统,被闽粤移民移植到东南亚,在异国展现了闽粤乡土社会风貌。在这一过程中,粤剧既作为来自故土的仪式,构建移民与故乡的联系,也作为“共享信仰的表征”[11]18,强调着移民的共同身份,凝聚着移民的共同力量,成为东南亚的海外移民在海外建设具有闽粤乡土社会特征社群的重要文化资源。

二、族群标识:从“他者”中识别“我族”

东南亚华人民族意识的生发,与其所处的历史环境息息相关。来自祖国的政治宣传与在海外遭受的多重压迫,促使他们的民族意识日益觉醒。此时,粤剧作为革命党的“革命宣传工具”,以新的面貌登上了历史舞台。这一时期,粤剧志士班对粤剧的形式与内容进行了革新转型,使其更适合革命宣传。此外,粤剧宣传革命这一事件还被作为革命党与保皇党党报论战的话题,通过大众传媒引起了东南亚华人的广泛关注。可见粤剧形式的创新是其取得良好传播效果的重要因素。不过我们在分析粤剧何以成为革命宣传工具时,仅从传播内容角度分析是不全面的。借助仪式传播的视角,本文发现20世纪初的粤剧作为族群标识,划定了“我族”与“他者”的边界。通过粤剧仪式,海外华人关注的边界由“乡土”延伸到“民族”,关注的对象由“宗族乡亲”延伸到“海内外同胞”。

(一)剧以载道:粤剧的革新与转型

在清政府、保皇派和革命党三股势力相互拉扯竞争的背景下,粤剧作为革命派的宣传工具,经过志士班的创作革新,以新的面貌在东南亚传播。清末,西方的坚船利炮打破了清廷天朝上国的美梦,在民族危亡的紧要关头,有识之士纷纷寻求救国图存之道。这一时期,来自国内的三股政治势力,即清政府、保皇派和革命党,纷纷将目光投向海外华人,人数多且经济实力强的东南亚华人成为他们争夺的对象。以薛福成为代表的清政府官员广泛开展侨务活动,通过设置领事馆等方式保护东南亚华人,强化华人与中国的联系;以康有为、梁启超为代表的保皇派通过在海外各华埠创办《清议报》《新民丛报》《世界日报》等几十种报刊,大力宣扬变法图存、忠君爱国等主张;以孙中山为代表的革命派广泛动员和组织华侨参与国内的革命运动,借助报刊、书社以及戏剧等媒介宣传爱国主义和革命排满的主张。[12]88-91虽然三股政治势力的政治目的各不相同,但其面向华侨的宣传工作,都是以中国治政局势为论题,以中国文化为主题,对于海外华人之民族意识觉醒具有重要作用。在三股政治势力的角逐中,粤剧经过革新创作,成为革命党的“宣传工具”,被纳入对海外华侨的宣传工作之中。值得注意的是,在三股政治势力中,清政府和保皇党极力争取的是经济实力雄厚的上层人士,而在国内遭受欺压、在国外遭受歧视的中下层华人更青睐革命派的主张。于是,受中下层民众喜爱的粤剧,在转型过程中便具有了天然的受众土壤。在此基础上,粤剧志士班经过对粤剧剧本创作与表演形式的革新,不断发挥文化内聚作用,推动东南亚华人的关注点从乡土扩展到国家,促进其民族意识的觉醒。

粤剧志士班产生于清末,是“专门为组织革命而组织的戏班”,最早出现在广东,在20世纪初传入东南亚一带。为了更好地传播革命思想,粤剧志士班对粤剧的剧本创作与表演形式进行了革新。在剧本创作上,志士班以揭露清王朝的腐朽专制与宣扬革命理想为宗旨,编写了《剃头痛》《自由华》《温生才打孚琦》等新剧作,丰富了粤剧演出的内容;在表演领域内,粤剧志士班用“广嗓”(指广州方言,也叫“平喉”)代替传统舞台的“戏棚官话”,使戏曲的内容更具有亲和力,更加贴近民众。[13]86

“振天声”班是在东南亚一带颇具影响力的粤剧志士班,于20世纪初在东南亚诸华埠游历演出,其宣传革命之实效得到了孙中山的肯定。孙中山在给缅甸仰光同盟会分会长庄银安的书信中写道:

振天声初到南洋,为保堂造谣,欲破坏。故到吉隆坡之日,则有意到庇宁演后,就近来贵埠。到芙蓉埠之后,同志大为欢迎,其所演之戏本亦为见所未见:故各埠从此争相欢迎,留演至今,尚在太平、霹雳各处开台仍未到庇宁。到庇宁之后,则必出星加坡,以应振武善社延请之期,现闻西贡亦欲请往。故该班虽不到贵埠,亦可略达目的矣。……[14]457-458

书信指出“所演之戏本亦为见所未见”,可见振天声给东南亚华人带去了新的剧作,并且新的演出方式受到了当地华人的欢迎,从而“留演至今”,各处开台。据此可知,对粤剧表演的革新与创作是“振天声”班在东南亚演出取得成功的重要因素。此外,政党报刊与粤剧志士班演出的结合,扩大了演出影响,增强了革命宣传的强度。“振天声”班是革命党的宣传工具之一,其经历能够体现这一时期三股政治势力在东南亚地区的博弈。1908年,光绪帝与慈禧太后先后逝世,国丧期间禁止演剧活动。因此,“振天声”班以为香港“筹振八邕水灾公所”募捐为名,到东南亚各埠演出新剧作,宣扬革命思想。保皇党知道后,在其机关报《总汇报》上大肆攻击“振天声”班的演剧行为,这也就是孙中山书信中所说的“为保堂造谣,欲破坏”。革命党报《中兴报》在“振天声”班遭受保皇党攻击后,也以报刊为阵地对其进行反击。根据冯自由记载,“革命党之《中兴报》因是与之笔战经月,而南洋华侨对革命之认识,由此愈深”[15]340。“振天声”班的革命宣传活动从剧场传播,扩大为政党报刊中的政治事件,其影响力在大众传播工具的加持之下不断提升。在这一过程中,民族意识与革命思想得到传播,正如孙中山在书信中所言的,“该班虽不到贵埠,亦可略达目的矣”。

粤剧形式的创新是其取得良好传播效果的重要因素。除了振天声班外,在东南亚进行革命宣传工作的志士班还有由黄大汉和邹泽名等革命志士组织的真相剧社、由冯沅初和靓仙等同盟会成员组织的永寿年班等,他们为粤剧的革新与转型注入了创新活力与革命血液。经过志士班的革新与创作,粤剧在戏曲主题上完成了由传统道德观念向革命爱国思想的转变,志士班通过编写剧作和创新表演形式不断推动粤剧的变革与转型。此外,粤剧志士班还通过与政党党报的配合来扩大传播范围。信息编写形式与信息传播方式的变革是我们在研究20世纪初粤剧在东南亚的传播时不能忽视的要点。

(二)剧以聚力:族群标识与身份认同

族群是一个具有排他性和归属性的群体,族群单位能否持续取决于族群边界能否保持。族群标识是具有显著族群文化特色的实物或符号,使族群成员将自己与其他族群区分开。[16]18-19粤剧表演以汉语(中国话)为基础,融合音乐艺术、舞蹈艺术、文学艺术等中华文化基因,并与闽粤乡土社会的祭祀仪式结合在一起,是具有强烈中华文化特色的族群标识。东南亚华人将粤剧仪式等文化小传统作为文化资源,在海外构建具有闽粤社会特征的华人社群,并以此与东南亚当地的土著居民、西方殖民统治者等区分开。这在肯定了社群华人共同身份的同时,也确认了其同其他民族之间的差异。但是,作为乡土仪式的粤剧,其仪式的边界就是华人社群(村庄)的边界,社群之外便是他者。即使在其他民族看来,独特的戏曲文化是华人的象征,但是在民族意识萌发前,乡土本位的华人只看到“同乡人”与“异乡人”的差别。随着国际形势的变化与民族国家的发展,在与其他民族的交往中,东南亚华人深化了对文化差异的认识,民族意识逐渐觉醒。此时,粤剧仪式的聚焦点由家乡延展到中华民族,粤剧作为族群标识,区分出“我族”和“他者”,不断唤起并巩固东南亚华人的民族认同。

著名粤剧表演艺术家马师曾将道德文化视为中国立国数千年的根源,并将戏剧视为宣扬中国特有道德文化的途径。在海外演出时,马师曾感叹道:“我去国数千万里,侨居异域之同胞,以常受国外之接触,其爱国之心,比身居祖国者而尤热,则其不忘国有道德文化之念,当为挚也。”[17]78移居东南亚的华人,在西方殖民者的统治之下惨遭虐待与歧视,苛捐杂税繁重,且人身自由受到限制。[18]8与国内民众相比,海外华人除了遭受帝国主义的迫害外,还遭受殖民主义和种族主义的压迫。这种来自其他民族的歧视加大了“我族”与“他者”的区别,加深了海外华人对身份认同的渴望。此外,一方面,在19世纪末20世纪初,西方殖民者加强了对东南亚地区的经济控制,这使得当地华人的发展日益艰难。另一方面,随着日本国际地位的提高,日本侨民在东南亚的社会地位得到提升,社会待遇得到极大改善。[19]61东南亚华人受压迫与歧视程度的加深与日本人社会地位的攀升形成巨大反差,这促使东南亚华人的民族意识日益觉醒,他们渴望拥有一个强大的祖国来保护他们,渴望通过对“共同身份”的确认来提升他们的政治地位。在与其他民族的交往中,海外华人强化了对文化差异的认知。在异文化的冲击下,作为族群标识的粤剧成为他们安身立命的文化根基。海外华人通过对粤剧等本族文化的强调与其他民族区分开来,这也是他们“爱国心热于身居祖国者”的重要原因。通过观看粤剧表演,东南亚华人获得了区别于其他族群的身份认同,巩固了共同的道德文化认知,以华人的社会角色参与到民族想象的生产之中。

20世纪初,作为族群标识的粤剧仪式,具有影响范围更为广泛的文化内聚力,这是粤剧能够唤起并巩固东南亚华人的民族意识的根本原因。正如詹姆斯·凯瑞所强调的,“仪式观并不排除信息传递或态度改变的过程,但是我们需要从本质上对传播与社会仪式采取仪式性的观点”[11]21。在粤剧内容与形式革新的表面下,潜藏着粤剧仪式影响范围、参与主体与仪式主题的变化。在仪式层面上,作为族群标识的粤剧仪式,其参与主体从社群居民延伸到海内外华人,主题从延续乡土祭祀典礼扩展为聚焦民族兴盛存亡。借助大众传媒,粤剧将仪式舞台从埠口舞台延伸到各华埠,让东南亚华人共同参与到民族仪式之中。

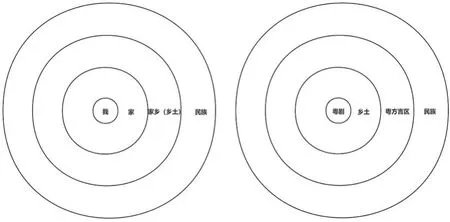

三、“差序格局”:从乡土到民族的延伸

费孝通提出“差序格局”的概念来形容中国人的社会结构,指出差序格局“好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心”[20]25(图1),每一层圈子都划分出“我”和“他者”的界限。作为乡土仪式的粤剧所巩固的是以村庄为边界的共同体,作为族群标识的粤剧所巩固的是以中国为边界的民族共同体。从乡土仪式到族群标识的转变,是东南亚华人认同边界的延伸。

图1 “差序格局”图示

20世纪初,粤剧仪式在东南亚的传播发展,其实是基于血缘和地缘关系的延伸,将华人从对乡土的认同层面引导到对民族的认同层面。在地缘关系上,粤剧扩展了东南亚华人对于祖籍地的想象。从作为“乡土”的祭祀仪式,到作为“民族”的文化符号,粤剧的仪式范围是基于华人“家”(祖籍地)的地理范围的延伸。在血缘关系上,粤剧的仪式对象从“同乡”到“同胞”,是对东南亚华人“家人”(宗亲)观念的延伸。例如在传统剧作展演中,志士班常常选择《岳飞报国仇》《岳武穆班师》等以爱国将领岳飞为题材的剧目。一方面,岳飞是经典的中华传统文化符号。岳飞的故事超越乡土和方言区的范畴,为全体华人所普遍知晓。粤剧仪式对岳飞形象的展演,能唤醒东南亚华人的集体记忆,巩固其对中华民族的归属感。另一方面,岳飞是象征精忠报国精神的民族文化符号。粤剧仪式借由岳飞这一文化符号,划分了“我族”与“他者”的界限,传递了保家卫国的爱国精神。在观看以岳飞为文化符号的粤剧仪式时,华人在“还我河山”的情感表达中,将个人的“我”延伸到作为中华民族一分子的“我”,将个人的“家”延伸到拥有灿烂文明、壮丽山河的“国家”。在这一仪式中,华人的民族认同感得到确认和巩固。在新创作的剧目中,粤剧志士班通过对爱国抗争故事的编演,使观看粤剧的华人“参与”到民族抗争中。如粤剧志士班演员冯公平将南洋归国侨工温生才的真实事迹改编成剧目《温生才打孚琦》,在温生才这一文化符号的选择上,冯公平突出其“南洋侨工”的身份,使东南亚华人对主角产生认同与共情。在对温生才英雄事迹的演绎中,粤剧仪式传递出对祖国同胞遭受压迫的愤慨,宣扬了归国侨胞救亡图存的爱国精神,深化了东南亚华侨的同胞意识与民族意识。

除了血缘和地缘关系,作为乡土仪式的粤剧所提倡的乐善好施、悲天悯人的中华传统道德观念也在粤剧的民族仪式中得到延续。民间祭祀的鬼神作为华人信仰的重要来源,从道德层面规劝民众要向善慈悲、救济他人。作为乡土仪式的粤剧,是以酬谢鬼神为目的的民间祭祀活动的组成部分。传统道德所提倡的慈善观念天然地存在于粤剧仪式之中,是粤剧所包含的文化内聚力之一,是粤剧仪式从关注身边的“同乡人”延伸到关注千里之外的“同胞”的内在动因。1918年华北发生水灾,在越南演出的粤剧丑角豆皮元、花旦西施玲和小生新北等艺人通过义演筹款救济华北地区;马来亚的粤剧团真相剧社也通过义演革命故事剧为华北地区筹款。[21]140在粤剧的慈善义演中,粤剧作为族群标识存在,其演出目的已经不是酬谢鬼神、团结乡里,而是凝聚共识、救助同胞。在这一过程中,华人关注边界的延伸实际上就是认同边界的延伸,他们在积极参与募捐活动的过程中,不断深化对同胞的认识、对民族的认同。

四、结语

20世纪初,粤剧成为革命党的革命宣传工具,对于唤醒东南亚华人的民族意识、凝聚东南亚华人的力量起到了重要作用。在这一传播实践中,粤剧形式的创新是其能够取得良好传播效果的重要因素,而粤剧仪式所具备的文化内聚力是其能够唤起并巩固东南亚华人民族意识的根本原因。在20世纪初的东南亚,粤剧以中华传统文化为内聚力、以“中国人”为依据来构筑共同的民族想象,唤醒及巩固东南亚华人的民族意识。20世纪初粤剧在东南亚的传播,一方面展示了中华传统艺术创新的生命力,另一方面则呈现了中华传统文化固有的内聚力。

新时代我国的对外传播工作,不能忽视中华传统艺术的创新力。在我国的戏曲剧种中,康保成认为“粤剧是最具改革开放品格的”[22]27。20世纪初的粤剧志士班,在剧本创作上,佳作涌现,丰富了粤剧的表演内容;在剧作思想上,以剧载道,宣扬革命,提高了粤剧的思想内涵;在表演领域,改“戏棚官话”为“广嗓”演出,推动了粤剧的变革与转型。粤剧革新对于传统艺术的创新工作具有重要参考意义。新时代传统艺术创作应当学习粤剧的革新品格,基于时代需求创作新内容与新形式,以剧载道,讲好中国故事;还要利用好互联网等传播工具,扩大传播覆盖面,提升传播影响力。

新时代的国际传播尤其要重视中华传统文化的内聚力,以其凝聚海内外华人的共识。粤剧作为在东南亚传播最为广泛的中国戏曲,应当抓住“一带一路”的建设契机,发挥其讲好中国故事,从而凝聚海内外华人共识的作用。[23]44本文考察20世纪初粤剧在东南亚的传播,认为其凝聚东南亚华人“乡土认同”之作用是其唤起东南亚华人“民族认同”的基础。在海外华人的差序格局中,乡土认同远在民族认同形成之前存在,是更为牢固的关系网络。因此,在面向海外华人的传播工作中,我们要注重侨乡文化建设,利用好侨乡文化资源,基于侨乡文化开展文化交流活动,搭建海外华人与乡土联系的桥梁,巩固华人同祖同源的共同体意识。