文化共生视域下音乐调式的色彩简析

孙四化

(安徽艺术学院 安徽 合肥 230011)

“共生”一词源于生物学,为德国著名真菌学奠基人DeBary( 1831 年~1888 年)首创。其原意,为不同生物之间密切生活在一起的共栖、共存的一种状态。

文化共生,是“多元文化之间的紧密联结、共栖、共存的文化状态。”从世界音乐文化的角度看,每一个大的文化区域都有自己特征明显的音乐形式,如阿拉伯世界的音乐、印度音乐、中国音乐、日本音乐等。就中国境内的情况而言,汉族地区的音乐与少数民族地区的音乐又不相同。比如江浙地区的音乐与西北地区的音乐,蒙古草原地区的音乐与藏族地区的音乐各有差别……这样的例子不胜枚举。当然,体现这些不同音乐特征的因素有很多,比如乐器、节奏、装饰音、音域、服装、演奏方式等等。但如果抛开视觉因素,仅仅从音响上,或者将不同的音乐都移植在钢琴上来辨别,仍然可以明晰地听出它们彼此间的不同。究其原因,调式与音阶是核心因素。调式(Mode)与音阶(Scale)以及调(Key),这三个概念各不相同,而又互相关联。音阶是“按照一定的物理规律及人类的音乐经验而形成的乐音体系”,调式是“采取音阶中一音作为自己的‘主音’而形成的具有稳定序列的排列模式”。而调则指“主音的高度”。所以,对比三者,音阶是以物理属性,也就是震动频率的高低排列;调是主音的高低;调式则是内部的音程结构。音阶本身不能体现出范式区别,任何音乐文化中的音,都可以按照物理频率来高低排列。调高同样也不能给予明确的区别,所有的音乐作品,都可以在不同的调上高低平移。那么,调式(Mode)则是最具有辨识度的属性。

一

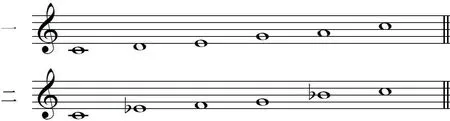

按照中国音乐学院教授黎英海先生的观点,“音阶中调式主音以外的其他音,可按照它和主音的音程度数分别为各个音级,不同的调式的同一音级和主音的音程性质不相同时,便产生了不同的色彩,这就是调式的色彩作用。”如下面的谱例1(参阅了人民音乐出版社1962 出版的李重光先生的专著《音乐理论基础》一书中的第六章调式相关内容制谱):

谱例1

以上两个音阶都以C 为起始音,并结束于C,但两个音阶的色彩截然不同,这就是音乐理论中的同调(Key),不同调式(Mode),究其原因,就是上文所说的,各个音阶音跟主音的音程并不相同。第一个音阶中的主音C 与第三级音E 之间是大三度,而第二条音阶中第一级音C 与第三级音bE 之间是小三度,按照传统音乐理论的原则,第一条音阶具有大调属性,第二条音阶属于小调音阶。

另外,同样的音阶素材,如果先后排列的模式不同,则听觉色彩就完全不同。例如:中国传统的五声调式中的同宫系统的五个调式。同宫系统,指的是构成音完全一样,而排列模式不一样的五种调式,以C 宫为例,同宫系统其他各调有D 商调式、E 角调式、G 徵调式、A 羽调式,他们最大的区别在于主音不同,从而导致模式和色彩不同,如下面的谱例2(参阅了人民音乐出版社1962 出版的李重光先生的专著《音乐理论基础》一书中的第五章调式相关内容制谱):

谱例2

同样是五声调式,但与日本音乐中的五声调式相比,色彩上又有明显的区别,如日本冲绳岛的特有音阶,见下面的谱例3(参阅了《艺术探索》1989 年第2 期刊发的王耀华先生《日本冲绳音乐考察与中琉音乐文化之比较研究》一文中第6 页相关内容制谱):

谱例3

与谱例2 中的C 宫系统相比,最大的区别,在于出现了半音关系。如果把这个音阶拆分成前后两个音组CEF 与GBC,会发现两个音组的结构是完全一样的,即大三度加小二度结构。而大小调体系中的大调音阶CDEFGAB,也可以拆分成两个音组,即CDEF与GABC,而这两组的结构也是一样的,大二度加大二度加小二度。所以两者之间是有取舍关系的。而将大调音阶与中国传统的清乐音阶do re mi fa so la xi 相比较,从表面上看则是完全相同的。同时还有欧洲中古调式中的伊奥尼亚调式(Ionian)调式,其音阶也是CDEFGABC。诸如此类的调式现象还大量存在与世界各地,比如匈牙利、欧洲、甚至非裔美国人的布鲁斯音乐中,都有大量类似的音阶与调式,甚至是五声音阶与调式,但是建立在这些类似的调式和音阶上的音乐却呈现出风格迥异的风格特征,究其原因,差别在于对于音阶中音符的不同处理而导致。

二

首先,对于调式中音符的强调不同,重音不同,节奏不同。比如以中国传统的C 宫调式,与非裔美国人的布鲁斯音乐中的传统布鲁斯调式做一对比,见下面的谱例4(参阅了上海音乐出版社2017 出版的马克列文与赵贝露合著的《爵士乐宝典》及人民音乐出版社1962 出版的李重光《音乐理论基础》两书的相关内容制谱):

谱例4

从谱例构成音来看,两者没有任何区别。但是,建立在以上两个调式音阶上的中国传统音乐,如民歌《茉莉花》和周杰伦的作品《菊花台》,与早期布鲁斯音乐家威廉·汉迪(Willian Handy)的作品《圣路易斯布鲁斯》(St.Louis Blues)这三首作品(可参阅上海音乐出版社2015 出版的尤静波《欧美流行音乐简史》一书第4 页的内容),都是建立在C 调五声音阶之上的。但是,前两者与后者在风格上截然不同,如果说前两首还有比较共性的中国音乐特质,那么第三首则完全是“黑皮肤的感觉”,因为,布鲁斯音乐源头就在非洲,尤其是西非。其历史渊源,这里不再赘述。可以对比一下具体的异同,相同地方在于音阶(Scale)与调式(Mode)在形式上完全一样,而不同之处主要在于律动和节奏,还有重音。

众所周知,中国传统音乐的节奏,尤其是民歌小调(此处特指汉族音乐文化)一类,其节奏是比较缓和的,符合儒家音乐美学的“思无邪”、“乐而不淫,哀而不伤”的“中庸”评价标准,这就是孔子在《论语·八佾》中提倡的《关雎》乐而不淫,哀而不伤。有学者研究后认为,孔子“乐而不淫,哀而不伤”的原则,是艺术所表现的情感“应该是一种有节制的、社会性的情感,而不应是无节制、动物性的情感。”因此,中国传统音乐整体节奏体现出平缓,匀称、均衡的风格。而在布鲁斯音乐中,其最大的特点就是即兴吟唱,节奏上则以切分节奏为主,而切分节奏在中国传统音乐里并不典型。这是两者主要的区别。

布鲁斯音乐只有大概的框架,在实际的演唱中是非常自由的,根据演唱者的心情和嗓音条件,演唱技巧等因素,随时进行变化,有时候将原谱变的“面目全非”都是允许的。所以,在演唱或者演奏过程中,可以不受限制地任意添加装饰音,也可以任意改变其节奏,从而导致了大量的、无规则的休止符、切分音等。包括重音的位置也经常发生改变,而中国传统的五声调式音乐,无论是节奏,重音等都相对固定,规整,体现出“中规中矩”的风格。这就是因为历史文化而形成的不同音乐风格。需要注意的是布鲁斯音乐与中国传统的五声调式音阶之间,并无信息沟通,一个来自与非洲,一个来自与亚洲。

其次,同样的调式音阶,其音阶中不同音级所具有的功能与意义不同。比如中国传统五声性调式与大小调系统相比就有很大的不同。具体以五声性的七声音阶与大调音阶相比较,如下面的谱例5(参阅了人民音乐出版社1962 年出版的李重光《音乐理论基础》一书中的调式相关内容制谱):

谱例5

以上第一个调式音阶是C 大调音阶,第二条是中国古代的清乐音阶,两者在构成音阶与内部音程结构上是完全相同的,但两者在功能上有本质的区别。在C 大调音阶中,按照欧洲的调式体系理论,ⅠⅣⅤ是3 个正音级,其中Ⅰ级是主音,Ⅳ级是下属音,Ⅴ级是属音,Ⅶ级则是导音,以3个正音为根音又可以建立3个不同的和声功能组,分别为主功能、下属功能、属功能。其中主功能最为稳定,具有绝对的中心位置,而下属功能倾向与属功能,属功能倾向与主功能,而Ⅶ级导音则对主音有强烈的倾向性,这在欧洲和声学上叫做“解决”。在旋律的构建中,7 个音级具有平等的出现机会,不限定长度、重音、频次等。只是在乐曲的结尾处才有明确的要求,比如要将乐曲结束与主音,或者关系小调的主音,结束在其他音级上的情况则比较少见。相反的,在中国传统音乐的清乐音阶中,虽然同样有7 个音级,但在理论上却仍然认为是五声性的七声音阶。唐代杜佑的《通典》说“自殷以前但有五声,自周以来加文武二声,谓之七声。五声为正,二声为变。变者,和也……”而在“淮南子《天文训篇》把变宫称为‘和’,变徵称为‘谬’”《左转》中有“为九歌、八风、七声、六律、以奉五声。”

从以上文献中可以明确看出,历代的音乐理论中都把五声奉为“正声”而对其他加入的音级则有相当的“偏见”和“轻视”之意,这也就是为什么把“宫商角徵羽”叫做“五正声”,把其他音级叫做“偏音”的原因(如谱例中的F 与B)。所以在中国的传统音乐中,对于“偏音”的使用是很谨慎的,有诸多的“规矩”,如偏音常常以装饰音的身份出现,或经过,或辅助,其时值短,位置处于弱拍或者弱位,结束音不能为“偏音”,以及“偏音”不得为宫等,核心就是尽量避免半音的出现,或者是削弱半音的地位。除此以外,其他五个音则具有相对公平的地位,而且可以“旋相为宫”,结尾也可以落于五音之一,形成独特的“同宫系统”调式现象,这与大小调体系截然不同。

三

纵观以上各种调式的不同,在期间也不难发现,诸多调式之间也存在着千丝万缕的共性特征。其中最重要的共性特点就是对八度、五度、纯四度音程的应用,其中纯五度又有很重要的意义。纯五度这个概念是欧洲音乐体系的概念,英文翻译为perfect fifth。在古典和声中,纯五度有着非常重要的意义,如调式的主音到属音是纯五度,大小调都如此。纯五度的和声进行是具有典型意义的范式,和声中称为“正格进行”,和声中最常用的大三和弦与小三和弦,其根音与五音都是纯五度音程,而在转调中,或者在调号的顺序中,首先也是转向上方纯五度,或者下方纯五度,即上属调和下属调,这是近关系调。在“五度循环”圈中,五度也是各种关系的核心音程。与之对应,在中国的传统音乐理论中,也有类似的思路。早在距今两千五百年以前的《管子·地员篇》一书中所记载的“三分损益”法,就是以纯五度相生定律的。先取一个固定的弦长,为宫音,然后把这条弦平均分为三份,截掉其三分之一,剩下的三分之二,其震动频率就是原来弦长的上方五度音,即徵音,这个过程就叫做“损一”,再把这三分之二的弦长平均分成三份,增加其一,就会得到比徵音低纯五度的音,即商音,按照这个方法就可以求得十二音,即“黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑冼、中吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟”十二律刚好对应西方乐理中的十二个半音。明代朱载堉在《新法密率》中提出的“十二律吕”理论比欧洲的十二平均律要早,而周代的“三分损益法”(公元前6 世纪)与古希腊的毕达哥拉斯提出“五度相生律”(约公元前580 年~约前500年)时间则相当。两者所不同的是:“三分损益法”是用弦的长度比例来计算,而毕达哥拉斯的“五度相生律”则是用数学的方法计算,但两者的结果却是非常接近的,虽然“三分损益法”产生的十二律曾经存在千古难题,即黄钟不能还原的问题,但在朱载堉的新法密率中得以解决。相比两种中西不同的计算方法,发现其核心思路在于“纯五度”,而当我们用现代物理学的科学方法测量得出的“泛音列”,其中的第一泛音为纯八度,第二泛音就是“纯五度”,如下面的谱例6(参阅了人民音乐出版社1962 年出版的李重光《音乐理论基础》一书中的调式相关内容制谱):

谱例6

由此可见,纯五度在音乐理论中的重要位置并不是偶然与巧合,它有物理上的科学根据。再对比中外乐器,中国的二胡,定音为“C-G”,或者“D-A”弦(中国音乐的特殊性,二胡的实际音高与演奏与纯五度并不完全相等,但演奏者在调音时依然用钢琴作为标准),两者都是五度,而小提琴的定弦则是“E-A-D-G”,纯五度,大提琴的定弦“C-G-d-a”也是纯五度。

四

综上所述,不论从求律的方法,“三分损益法”,还是“五度相生律”还是各种不同的调式与音阶,世界各地的音乐体系中都存在很多共性的特质,这种共性特征体现在对于音律、音程、调式的自然应用,虽然在地理时空上相差甚远,但人类在对音乐材料的选择上却出奇地类似。关于这一点,笔者分析有以下几点原因。

首先,是从音乐艺术的发展来看,人类应用的第一件乐器就是自己的声带,中外音乐的历程,都是先有歌唱,后有乐器。歌唱的产生可能比语言更早,因为早期的歌唱是没有歌词的,是在生产活动中的自发的“哼唱”,正如鲁迅所言“杭育杭育派”,久而久之又逐渐学会了唱歌,所以这个过程是很自然的,是人类非刻意的选择,从人类自身的发音声域看,无论是非洲还是亚洲,亦或是欧洲,声带的音域都大体接近,这就为人类今后的音乐选择设定了框架与范围;

其次,音乐是听觉艺术,那么就必然需要听觉的鉴定,而人的耳朵则是最早最直接的接收器。作为人类,能够接受的声音频率有比较固定的范围,“人耳可听见的声音,其频率范围是20-20000Hz,这个频率范围也称为可听音域。”超过这个范围的声音,人的耳朵无法感受,而在音乐中所使用,和能够被人而感知的,比较舒适的声音则比这个范围更小。这就决定了人类歌唱,或者再后来乐器制作,乐器演奏的规格范围。所以笔者以为人的声带与耳朵的天然属性决定了人类在音乐活动中对材料的选择,这是最重要,也最自然的过程。而这个现象借用文化人类学的概念,则是“文化共生性”,即不同地域不同文化环境下,在没有明确信息交流的情况下,自然的产生了一些具有高度相似性的事物,这是同。

再次,在诸多相同特质之外,还有很多不同的特质。比如上文举例的关于C 宫调式与C 调布鲁斯音阶,两者在构成调式音阶上完全一样,但听觉色彩却大相径庭。这一点则是由各地不同的文化而决定的,比如布鲁斯来源于美洲的贩奴运动,以及艰苦的种植园经济,在这样的环境下自然形成了以忧伤为基调的风格,而中国音乐在儒家音乐美学的影响下,又形成了一种比较中庸,不卑不亢的风格色彩。而日本因为其“物哀”美学的影响下,形成了带半音,或者说强调半音的五声性调式。所以这些不同都是由不同的文化所影响逐渐形成的。这也符合“文明”与“文化”概念的区别与联系。

纵观中西方调式音阶的色彩发展线索,与我国传统的民族调式音阶体系进行比较来看,可发现在这种中国民族特有的音阶中也可找到西方音阶的框架,而最终形成七声音阶,这是东西方调式音阶的共性。然各地的音乐调式规律并不能作为定格当地音乐的风格特征,也不能简单地把调式与风格、情绪等同起来。因为在同一调式色彩类型下可以产生多种不同风格的音乐,所以调式所体现的色彩及感情特质,也都具有相对的意义。所以,这些音乐调式所体现的色彩风格必然受到当地人文、历史、地理、民族、性格、审美心理等以及社会政治文化背景等多重因素的共同影响。尽管共性与个性同时存在,但其中一定蕴藏着某种自然规律,需要我们在长期的中西音乐比较中去探索。

①转引自黎英海《汉族调式及其和声》(上海:上海音乐出版社2001 年版)一书第22 页~第26 页;

②转引自杜亚雄《有关我国阶名和音阶的几点建议》(载《中国音乐》2013 年第3 期)一文;

③可参阅缪天瑞《律学》(北京: 人民音乐出版社1996 年版)一书第102 页~第114 页之内容;

④可参阅鲁迅《且介亭杂文·门外文谈》(《鲁迅全集·第6 卷》,人民文学出版社2005 年版,第96 页。原文为“……我们的祖先的原始人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必需发表意见,才渐渐的练出复杂的声音来,假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作; 大家也要佩服,应用的,这就等于出版; 倘若用什么记号留存了下来,这就是文学; 他当然就是作家,也是文学家,是‘杭育杭育派’……”;

⑤可参阅杜丽娜《日本文学中物哀的美学分析》(载《青年文学家》2021年第12期)一文第102页~第103页之详述。“物哀”,是日本古已有之的美学思潮,“物哀”包含的含蓄内容更有同情、哀伤、悲叹、赞颂、爱怜、怜惜等诸多因素,需放入具体语境中细加揣摩品味。