城区高密度前提下《中小学校设计规范》修订建议

刘灵 江立敏 邱筱懿 史心悦 梁亚田 Liu Ling Jiang Limin Qiu Xiaoyi Shi Xinyue Liang Yatian

1 高密度人类生存环境的现实需求

随着中国经济水平的提高和城镇化进程的加快,城市人群、特别是特大城市人群对地球整体环境的冲击力逐步增大。巨大的人口基数下,我们已经不能延续既有的效率低下的生产、建设方式。对大城市和超大城市而言,将高密度城区作为集约化的人类生存环境是必然选择。

全球零碳目标的达成可拆分为五项人类活动的改变,其中第一项为温室气体排放量占比31%的生产和制造业(水泥、钢和塑料),第四项为占比16%的交通运输业,第五项为占比7%的取暖和制冷业,这三项均与建筑建设及运营相关。大城市、特大城市的中小学建设必然受到城市整体建设的影响,同时也需要为城市的整体高效做出自身的贡献。

《中小学校设计规范》(GB 50099-2011)于2010 年发布,2012 年实施,其前身是1986 年出版的《中小学校建筑设计规范》,两者之间具有一定的差异。2012—2022 年,规范发布后的十年正是社会发展最快速的十年,也是教育模式改革最激烈的十年。大城市、超大城市高密度城区在新建、改建中小学校过程中,逐渐增长的建设内容需求和局促的建设用地之间矛盾突出,集约化的建设方式与现行规范的限制冲突加剧。

规范作为设计的底线,应充分考虑人类不同生存环境的现实情况,适应各种建设条件。我们呼吁规范制定者突破固有思维方式,改变旧有建设模式,部分修订规范条款,提高规范对人类生存环境的适应性。同时,规范仅仅是设计的出发点,建筑师需要考虑中小学需求的方方面面,设计出真正为师生服务的校园建筑。

2 楼层限制取消以实现竖向集约化

条文原文是:“各类小学的主要教学用房不应设在四层以上,各类中学的主要教学用房不应设在五层以上。”条文解释:“经医学测定,当学生在课间操和体育课结束后,利用短暂的几分钟上楼并立刻进入下一节课的学习时,4层(小学生)和5层(中学生)是疲劳感转折点。超过这个转折点,在下一节课开始后的5~15min内,心脏和呼吸的变化会使注意力难以集中,影响教学效果,依此制定本条。中小学校属自救能力较差的人员密集场所,建筑层数不宜过多,制定本条还旨在当发生突发意外事件时,利于学生安全疏散。”

规范第4.3.2条的规定限制了中小学上部空间的利用。对大城市、特大城市而言,物质条件的提高和生活方式的变化使各年龄段的人群都具有在较高区域聚集、活动的经验。提高建筑层数有利于节地、节材、节能,在安全措施得当、活动场所易达、自然元素充足的前提下,突破中小学层数限制具有现实可行性。

2.1 突破现行层数规范的必要性探讨

当下国内经济的快速发展、城市人口的急速膨胀催生了城市规划的高密度转型,落实于基础教育建筑,其中一个表现就是垂直布局的紧凑化,建筑竖向设计可以向上和向下两个维度发展,从而在基地面积不变的情况下为学生的使用和活动提供更多的建筑面积。《中小学校设计规范》的制定有其特定的经济技术背景,而近年来我国的社会经济水平快速提升,建筑材料和技术不断进步,可以通过现有的技术手段和材料来提高校园的密度。

2.2 影响中小学建筑设计层数的因素

首先,规范中对层数的限制是出于安全层面的考虑,中小学校作为公共建筑,使用人群众多且年龄偏小,遇险疏散困难,将层数限定在四层和五层能够一定程度上保证疏散时间。其次,增加教室所处楼层后,高层教室的垂直交通流线更加依赖电梯,而中小学的使用主体即学生的活动是具有集中性的,在上学和放学时会出现人流量瞬时增大,单个电梯运载量有限,不便于短时间内大量人流的疏散;若增加电梯的数量,将提升建造成本,同时会占用建筑空间。再次,基于中小学生的活动特点以及心理、生理特征,四层和五层以下的教室布置便于学生课间到地面活动,同时活动场地需要日照,因此布置高层教学楼对场地的日照条件不利。

2.3 突破现行层数规范的可行性分析

对现行规范中层数的突破主要适用于国内经济快速发展、城市人口急速膨胀的高密度区域,对比香港、新加坡中小学建筑多为7~8层的情况,国内中小学普通教室局限在4~5层的规范过于严格,限制了高密度校园的设计。香港、新加坡的发展一直受限于土地的紧缺,在这样的背景下中小学的密度和层数较高,而我国现行规范是在以往土地利用率较低的背景下制定的,已无法适应高密度城市环境下的中小学设计。

基于以上分析,国内高密度城市的中小学可在保证安全的前提下,将建筑层数增加至6~7层。在疏散方面,当设计层数增加时,一方面可将使用率低、使用面积指标大的教室布置于建筑顶层,减少高层教室使用人数从而降低疏散压力;另一方面学校可加强安全教育工作,进行安全演习,增强师生安全意识,并做好相关应急措施。在成本方面,针对由增加电梯数量造成的建筑造价增加,结合层数适当增加1~2层且控制高层使用人数的策略,电梯数量可控,并且增加土地利用效率带来的经济价值远大于增加电梯带来的成本提升。在课间活动便利性方面,可结合空中活动平台、屋顶花园及空中连廊等多尺度空间,设计多基面活动空间系统。相较于传统的地面活动空间,多基面空间系统的课间可达性、空间趣味性及使用面积大幅提升,也为校园立体设计提供更多可能性。

2.4 突破现行层数规范的设计策略

2.4.1 增加地面以上建筑层数

中小学建筑层数可适度突破至6~7层,高层布置使用率低、使用面积指标大、高年级群体使用的教室。例如深圳南山创新学校教学楼将中学教学区和小学教学区分设于两个回字型庭院,每个庭院包含两栋条状单元楼,庭院内部为单廊连接,两个庭院间通过中庭连接。小学教学楼均为5层,其中一至四层为普通教室,五层为专用教室,包括计算机、美术、书法等较少产生噪声的教室;初中教学楼均为6层,其中一至五层为普通教室,六层为实验室、计算机教室等专用教室及办公用房。

2.4.2 立体化多基面开发

中小学建筑向上向下增加层数,虽然获得了大量空间,但也失去了与地面的紧密联系,同时给疏散增加了难度,因此需要进行立体化的多基面开发,在获得空间的同时提高空间品质,增强校园活力。

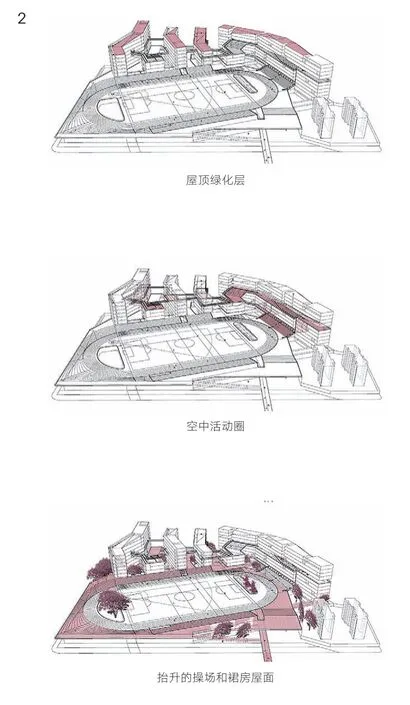

建筑基面指建筑的入口层或与周边环境及活动场地发生联系的楼层。一般情况下,基面层因其良好的通风、采光环境及宽阔的活动区域,是人流量最大且最具活力的楼层,利用这样的使用心理,可以在高密度中小学设计中打造多个基面。次级基面与地面基面在功能上具有差异性,其更强调室外空间的开放性,能有效改善高密度校园中的拥挤感,交通意义被削弱。多基面设计的主要表现形式有空中平台、屋顶花园及空中连廊,二层平台可以通过大台阶与地面联系,成为次级基面。在地形存在高差和起坡时,也可以根据具体场地环境设计次级基面。

深圳南山创新学校因用地紧张,所需功能用房较多,导致室外公共空间被压缩,因此活动空间向立体化发展,塑造了大台阶、二层平台、架空层、空中花园等多层次立体化空间,以解决公共空间不足、高楼层学生课间活动与疏散的问题。

综上所述,“小学的主要教学用房不应设在四层以上,中学的主要教学用房不应设在五层以上”并非一条必要的强制性要求,如果完全按照现有规范设计楼层布置教学单元,不利于对土地的集约高效利用,也限制了校园的立体化设计。建议修改此条规范,增加限定层数,并引导建筑师通过现有的技术手段结合多种设计手法,解决安全疏散及课间活动便利性等问题。

3 间距限制取消以实现水平向集约化

条文原文是:“各类教室的外窗与相对的教学用房或室外运动场地边缘间的距离不应小于25m。”条文解释:“在开窗的情况下,教室内朗读和歌唱声传至室外1m处的噪声级约80dB,上体育课时,体育场地边缘处噪声级约70~75dB,根据测定声音在空气中自然衰减的计算,教室窗与校园内噪声源的距离为25m时,教室内的噪音不超过50dB。”

1 深圳南山创新学校剖面示意图

2 多基面活动空间

3 间距限制条文示意图

规范第4.3.7条的规定限制了中小学的集约化平面布局,由于气候差异,南方城乡建筑密度一般高于北方,大城市、特大城市的建筑密度一般较大。现行规范中25m间距要求能同时契合南北方地区的日照需求,但对南方地区,特别是南方大城市、特大城市而言,在气候适应性方面不一定合适,也难以满足集约化的建设需求。同时规范设置的出发点为噪声干扰,这一问题除简单提出间距要求,还可以通过其他设计手段解决。

3.1 严控间距的必要性探讨

本条规范中的中小学建筑间距包含两种情况,分别规定了各类教室外窗与相对其他教学用房的距离和相对运动场地边缘的距离。

3.1.1 严控教室之间间距的必要性

中小学校的教学用房包括普通教室、专用教室及公共教学用房,不同的学习空间对环境有不同的需求标准。根据不同的教室类型,可以划分三种情况:普通教室与普通教室之间的距离;普通教室与专业教室、公共教学用房之间的距离;专业教室、公共教学用房之间的距离。

一概而论地对所有教学空间提出相同的评定标准,特别是空间距离上的控制性标准,限制了校园的空间布局设计,应该根据不同教室的功能特点,因地制宜地采用距离标准,同时允许采用有效隔噪设施和策略来弥补现实中无法满足间距的情况。另外,现行规范针对不同年龄层的学习特点没有进行区分,但小学和高中对教学环境的要求截然不同,小学阶段对周边环境的安静程度没有那么敏感,随着年龄的增长和课业负担的增加,这一需求才逐步提高。

3.1.2 严控体育场地与教室之间间距的必要性

由于体育场占地面积较大,其位置往往决定了整个校园的基本构图,因此运动场地与教学楼之间的位置关系至关重要。在教育改革的背景下,对校园空间提出了更加多样化的要求,学生的体育活动场地不再只是一个标准运动场,而是倾向于提供多层级、分片区、符合不同年龄段需求的活动空间;校舍的规划也不再一字排开,而是因地制宜地利用基地既有特征进行更具科学性、灵活性、创造性和趣味性的规划布置,而与之相反的硬性间距要求极大地制约了校园规划的灵活性。

高速的城市化进程加剧了城市的人口聚集,大幅提高了学位的需求量,使得既有学校的改扩建需求相应增加,同时也导致城市土地愈发紧张,许多位于市中心的学校无法按照规范要求建设校舍。根据相关数据统计,西安市某区61%的中小学教室与运动场的距离不满足规范要求,33.8%的教学楼间距不满足规范要求;作为新兴城市的代表,土地高开发强度的深圳也面临着相似的情况,现行规范与实际情况间的矛盾不断涌现,亟待解决。

3.2 突破现行角度控制规范的设计策略

3.2.1 针对教室之间间距要求做适用性研究论证

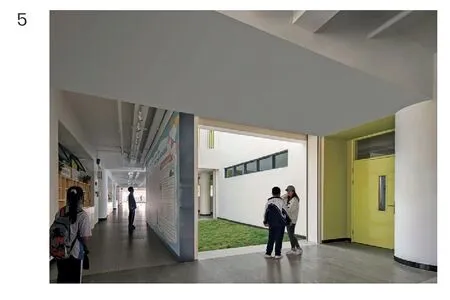

随着教育理念的进步、教学方式的发展,“开放的学习过程”“看得见的成长”已经成为新时代课程改革的主流思想,空间设计也应顺应课改,对这些理念做出回应。因此,教室需要更加宽敞、明亮、多元、开放,沿走廊的窄长条高窗已无法满足现代教学的需求,大尺度的侧窗与低矮可坐与储物柜相结合的窗台,在丰富走廊空间的同时,也打破了教室原有的壁垒,增加交流机会、减少噪音干扰。尤其回字形或H形布局的教学建筑,需要寻求更多的隔噪措施,目前常用的应对间距不足的降噪策略包括:

(1)采用隔噪性能较好的固定窗扇,规避开窗这一前提要求。例如天津华旭小学南北普通教室之间的间距约18m,无法满足25m的要求,采用固定窗扇或不开窗设计的方式,中庭南侧的普通教室走廊侧设置了大小不一的固定窗扇,中庭北侧的专用教室走廊侧不开窗。这样的设计手法为回廊式设计提供可能,对牺牲的部分采光、通风条件,通过机械手段予以弥补。

(2)采用垂直或呈夹角的位置关系,应对规范“相对”关系的前提。这一策略为内廊式、回字形的布置方式提供了更大的空间,例如北京黄城根小学班级教室呈夹角布置,规避了规范条文中的相对关系。同时,这所学校的学龄阶段决定了他对安静的教学环境要求较低,学生之间、师生之间的互动交流是设计的重点。

4 深圳蓝白艺术学校被教室包围的活动场地

5 深圳市龙华区行知中学相对教室间设置文化墙进行噪声阻隔

6 天津华旭小学普通教室靠走廊侧固定窗扇

7 天津华旭小学专用教室靠走廊侧不开窗

8 天津华旭小学三层平面图

3.2.2 针对体育场地与教室之间间距要求做适用性研究论证

规范所关注的降噪要求,可以通过不断优化的设计策略和持续发展的材料设备来实现。建筑布置方面,将山墙面对操场,或将办公、走廊等空间作为屏障布置于普通教室和运动场之间。例如杭州奥体小学山墙面正对操场,同时在端部布置楼梯间、卫生间作为进一步的噪声阻隔,提高土地利用率的同时,加强运动区与教学楼之间的联系,缩短各年级学生到达操场的距离。北京外国语大学附属杭州橄榄树学校教室长边面向操场,教室与操场之间设置了一定宽度的开敞外廊作为阻隔空间,同时外廊采用实体栏板的形式,加强隔噪作用。建筑材料方面可采用隔声效果较好的门窗,研究表明,塑料双层玻璃结构的外窗隔声效果最好,优于合金双层玻璃结构的外窗,更优于合金单层玻璃结构的外窗。

综上所述,中小学校教室之间、教室与操场之间的间距要求不宜一概而论。我们建议修改此条规范,仅控制小学高年级以上普通教室与其他教室及操场的间距,并允许通过隔消声措施减小间距。

4 食堂位置限制的取消以实现双向集约化

条文原文是:“食堂不应与教学用房合并设置,宜设在校园的下风向。厨房的噪声及排放的油烟、气味不得影响教学环境。”规范及其条文解释未对“不应合并设置”给出具体的说明,导致规范理解上的歧义和实际执行上的差异。

规范第6.2.19条限制了学校集约化建设的可能性,阻碍了当下中小学教育理念的施行。基于“无处不是教育场所”的理念,食堂不再是单一功能空间,三餐之外可以用作非正式学习空间,用以个人学习、小组学习、交流展示等,食堂远离教学楼不利于学生有效利用这一空间。而规范设置的出发点,即避免噪声和味道干扰教学,能够通过一系列措施避免,可以借鉴文化、商业、办公等建筑中对餐饮功能的处理手法。

4.1 对严控合并设置的目的及可实施性的探讨

规范条文强调噪声、油烟与气味等影响因素,其目的是减少食堂对教学用房的负面影响。食堂包含厨房区和用餐区,厨房区需要加工、制作餐食,接收货物并运送厨余垃圾,需设置油烟处理设备、隔油池及垃圾回收间等,存在噪声、油烟、气味、视觉方面的不利影响。但随着吸隔声设施与排油烟设备品质的增强以及卫生管理水平的提高,此类不利影响已得到有效改善。同时,用餐区域不产生油烟污物,且学校的集中用餐时间与学生上课时间分离,在良好卫生管理的前提下,其不利影响可以忽略。

目前已有部分学校充分利用校内空间,将食堂升级为学习中心,在非就餐时段用作非正式学习空间。同时,在大型城市的高密度城区,部分学校受制于用地限制,也需将食堂整合进教学建筑,尤其适用于布置在地下,将采光通风条件更好的地上空间用于教学功能。

4.2 实际案例分析

深圳福田区梅香学校,餐厅布置于地下一层,厨房布置于首层边缘位置,二层以上为普通教室,教室位于厨房正上方;厨房采用较为封闭的空间,减少对其他教学空间的影响。上海托马斯实验学校中学部,食堂设置在地下一层,靠近边缘布置,其余三面被地下车库及用餐区域环绕,避免厨房对教学区产生影响。青岛中学崂山校区,食堂设置在地下一层,靠近北侧边缘,相对封闭的空间减少于教学区的干扰。重庆某学校食堂设置在地下一层,首层为专业教室,厨房布置在平面中央位置,四周被地下车库及用餐区环绕,噪声、油烟及气味被控制在较小范围内。

4.3 食堂与教学用房合并设置的设计策略

将厨房布置在地下一层或首层中心位置,其他房间环绕厨房布置,有效减轻噪声、油烟及气味对教学区的影响。采用的设备、墙体、门窗及细部构造方面的策略如下:1)减小厨房噪声对教学区的干扰,采购低噪声设备,并做减震及消声处理,选用隔音较好的门窗,墙面、吊顶做吸声处理;2)减小厨房气味的干扰,采购功效较好的排油烟机,厨房内设置低温密闭有机垃圾暂存间;3)减小厨房油烟的干扰,烟道排出口应设置在校园建筑群最高点位,并安装油烟净化器,厨房操作区域门窗尽量保持密闭状态。

综上所述,当前食堂与教学用房合并设置具有可行性,并已有大量实施项目。建议取消此条规范,在设计实践中根据实际情况选择合适的食堂布置方式。

5 结语

作为建筑设计的指导文件,设计规范的制定与修订过程非常严谨,但也会导致某些条文内容较为落后。我们呼吁,规范需要贴合当下的物质条件与精神需求,给建筑师足够留白,以实现更高效、更丰富、更有生命力的中小学校园建筑设计。

9 北京黄城根小学

10 杭州奥体小学山墙面正对操场

11 杭州奥体小学山墙端部

12 杭州奥体小学二层平面图

1,3,8,12 作者自绘

2 来源于https://www.gooood.cn,作者改绘

4-7,10,11 来源于https://www.archdaily.com

9 来源于https://www.gooood.cn