基于集体记忆的纪念景观访问动机与体验研究

——以“5·12”汶川地震北川老县城遗址为例

薛文静,吴春涛

(四川大学 旅游学院,四川 成都 610000)

0 引言

红色旅游一方面迎合了民众的怀旧情绪与诉求,另一方面也很大程度上塑造了国家形象,增强国家认同。2021年习近平总书记发表重要文章《用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去》①,红色资源的政治工具性成为目的地管理的重要方面,并在很大程度上影响游客体验。2008年5月12日发生的8.0级汶川大地震不仅造成了大规模的伤亡,还带来了城镇和当地经济的彻底破坏。震后,北川老县城废墟被原址保护和建设,成为抗震救灾精神纪念场所和特殊的红色旅游目的地。过去10年里,北川老县城地震遗址作为“黑色旅游”或自然灾害旅游的典型案例地,受到国内外学者的广泛关注。已有研究划分了游客动机,揭示了游客体验整体均值的时空差异,并证实了“二分”维度即情感和认知体验在地震遗址研究中的有效性。经验证据还表明了动机、体验和获益之间存在着一种相互关联的模式。但受到西方“黑色旅游”相关理论的限制,现有研究未能验证其在传承红色基因、铸牢中华民族共同体意识中的作用,且在疫后特有的环境下具有一定滞后性。

以政府为主导的北川地震遗址保护和景观建设,涉及复杂的集体记忆选择和建构过程。集体记忆可以被环境唤起,成为在场体验、感知的基础,增强公民的国家归属感。“十四五”规划提出,要健全现代文化产业体系,打造独具魅力的中华文化旅游体验,其中,红色旅游的创新发展有着重大意义。因此,探讨哪些因素影响着红色旅游体验对于推动文化建设、增强国家认同具有重要指导意义和现实紧迫性。同时,随着时间推移,地震遗址的游客动机与体验是否已经发生了变化,相关的学术跟进是必要的。基于此,本文以后疫情时代的北川老县城地震遗址游客为对象,探究其出游动机和现场体验,测量集体记忆对动机和体验的影响,及其对动机-体验影响关系的调节作用。同时,本文还尝试将集体记忆相关理论纳入动机—体验概念模型,对纪念景观如何通过媒体、政治和社会力量被塑造成旅游景点的问题展开讨论,可以为红色资源的旅游开发提供参考。

1 文献回顾

基于怀旧动机,旅游活动作为新的记忆传递方式被构建起来,且与目的地品牌重塑和寻求新的国家认同紧密相关。对个人来说,参加纪念活动,参观象征性的记忆遗址,包括去这些地方旅行的仪式化行为,都是情感上与国家认同建构相联系的方式。这样的访问可以被描绘成公民责任、爱国主义的表现或世俗朝圣的一种形式。方叶林等在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(以下简称南京大屠杀纪念馆)的游客群体中,提取出“责任与义务”这一主要出游动机。有学者关注到一战创伤经历带来的破坏性心理影响,受害者无法与那些没有同样经历的人谈论他们对暴力和苦难的记忆。因此,他们旅行的目的也可能是为了遇到其他幸存者,他们的共同记忆掌握着沟通交流的关键。

集体记忆(collective memory),也称为社会记忆(social memory),是指群体或社会共享的记忆。集体记忆通过空间、景观、仪式等物质载体影响着游客的地方依恋、地方认同、国家归属、民族认同等感知,已被许多学者纳入旅游研究,用于分析游客访问有着悲伤过去或与大规模伤亡相关目的地的动机和情感体验。如Winter基于社会记忆理论,开创性地分析了旅游业如何创造和延续第一次世界大战的集体记忆,以及这些集体记忆如何影响战后新兴国家游客访问一战遗址的动机和感知。此外,Farrelly发现,集体记忆可以放大遗址叙事,并促使游客对此表示认同,或者基于不同的国家身份质疑相关信息。

灾后创伤恢复过程中,集体记忆这一概念可用来解释政府、媒体等机构和公众如何沟通并深深地依附于国家认同。Siegenthaler探讨了旅游供应商如何通过旅游指南向游客传达想象共同体并创造新的体验;而Buzinde和Santos则解析了游客如何基于各自所特有的“想象共同体”对种植园进行意义解读;旅游经营商和游客通过协商来共同构建文本,改变和利用景观来加强爱国主义和民族团结社会价值观的方式也被进一步讨论。最后,集体记忆可以被物质景观和非物质环境唤起,使游客对遗址的感知和解读发生变化。从共情的角度切入,Kidron对犹太裔家庭在大屠杀地的情感体验开展的一项研究表明,幸存者的记忆、情感会唤起后代的同理心。最近,北川地震遗址游客的集体记忆维度及其影响成为新的研究课题。从游客的角度来看,集体记忆通过满意度显著正向影响游客的地方保护和重访推荐意愿。同时,当地居民的集体记忆与现实空间相互重叠,对提升其地方认同和地方保护意愿具有显著影响。Zheng 等识别出创伤记忆是游客访问南京大屠杀遇难同胞纪念馆的个人内部休闲制约因素。

国内外学者对集体记忆的内容及其建构功能有了初步的认识,特别是关于集体记忆与国家认同、游客忠诚度的关系得到了确认和证实,但鲜有研究涉及集体记忆强度以及这一概念是如何记录在现场叙事中的。就集体记忆的调节效应而言,综合当前研究可以发现,集体记忆对现场体验的影响过程是复杂的,存在直接或间接影响。同时结合 Yan等、Tang针对北川地震遗址的动机—体验关联模式,本文构建动机—集体记忆—体验概念模型探讨纪念景观在传承红色基因、铸牢中华民族共同体意识中的潜在影响因素。

2 研究设计

2.1 研究区域

北川老县城作为“5·12”汶川大地震中受灾最严重的地区,见证了抗震救灾的伟大胜利和灾后恢复重建的中国奇迹,对宣传和传承伟大抗震救灾精神具有重要意义。北川老县城遗址先后入选第四批全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区,被评为国家AAAAA 级景区。它承载的故事不仅涉及大规模的受灾群体和灾后异地迁移群体,也标记着国家历史和共同的创伤记忆。因此,将老县城地震遗址游客作为集体记忆语境下的研究对象,分析集体记忆对其动机和体验的影响及其对两者因果关系的调节作用,具有一定代表性。

2.2 问卷设计

基于文献梳理,结合实地调研情况,本文选取相关文献中切合集体记忆的表述设计问卷,初步形成测量指标体系。人口统计学特征部分包括性别、年龄、居住地、职业、受教育程度等。问卷主体包含三部分,涉及动机、体验和集体记忆变量,所有题项均采用李克特(Likert)5点量表进行测定,根据来访者感知的不同,将答案分为“强烈不同意”“不同意”“一般”“同意”以及“强烈同意”,分别用1~5表示。

游客前往地震遗址的动机具有多样性,取决于目的地特征、文化背景等因素,这些因素激发了人们探索未知、不寻常事物的欲望。本文基于“利己—利他”理论,参考Yuill、Yan 等、Rittichainuwat、Kang 等的研究,并借鉴了方叶林等以及王金伟等的本土化内容,设计动机测量量表。其次,开展游客半结构访谈,确定量表维度;进行预调研,修改和调整题项,删减部分内容,并着重细化教育相关题项。最终形成共包含19个题项的游客动机量表。

自然灾害型景观游客体验通常可从情感和认知两方面解释。本文借鉴Yan等、Tang、Kang 等、方叶林 等的研究成果,结合前期访谈和预调研情况,将“伟大的抗震救灾精神”纳入认知体验设计,形成共包含7个题项的游客体验量表。

“集体记忆”是时空嵌入的,其构建过程涉及信息的选择和表达。本文探讨灾后官方集体记忆的强度,设计题项“您对地震后新闻媒体相关报道的记忆程度”,用以测量和判别。

2.3 数据收集与分析

2.3.1 数据收集

2020年11 月,笔者在老县城地震遗址进行了半结构访谈,内容涉及受访者概况、访问地震遗址的动机及体验,并让参与者描述他们与遗址的个人联系和集体记忆。总共获得了44份访谈文本,录音时长总计超过18小时。以转录的访谈为基础,采用主题分析确定新出现的主题,因此本文在最初的动机量表设计中增加了“推荐与义务”维度。结合预调研结果,本文剔除了动机量表中测量对“死亡”“痛苦”或“恐怖”相关场景的特殊兴趣的题项,增加了题项“社会交往”,对问卷的整体表达、布局等做了适当修改和调整,形成正式的调查问卷。

正式调查于2020 年12 月 至2021 年1月在老县城地震遗址持续进行。调查问卷共发放460 份,回收445 份,回收率96.7%。整体样本实现了性别、年龄结构的相对均衡,且具有相对较高的文化素养,有助于提高研究结果的有效性。性别、年龄等方面,男性游客占54.4%,年龄以20~29岁之间的游客为最多(33.0%),其次是30~39岁之间的游客(24.9%)。受教育程度方面,以本科/大专学历为主(48.7%),其次是高中/中专(28.1%)和初中及以下教育背景的游客(18.4%),硕士研究生及以上的游客(4.7%)最少。来源地方面,以绵阳本地游客为主(39.3%),其次为省内其他地区游客(44.0%),外省游客占比最低(16.6%)。职业及收入方面,企事业单位职员的比例最高(26.7%),其次是自由职业者(24.0%),农民群体所占比例也达到了10.3%。收入多集中在4 001~6 000元(27.6%),其次是2 001~4 000元(21.6%)和2 000元及以下(20.7%)。

2.3.2 数据分析

应用统计软件 SPSS 25.0 进行实证分析。首先,对问卷进行信效度检验。动机和体验量表的克朗巴哈 α 系数(Cronbach’s α)分别为 0.884和0.874,均显示出良好的可靠性和内部一致性。动机量表5个因子的累计方差贡献率为62.349%,体验量表2个因子的累计方差解释率为68.317%,量表各项目因子负荷值均大于0.5,展现出较高的结构效度。同时,量表遵循严格的制定、修改与调整规程,保证了其内容效度。其次,通过因子分析确定动机和体验的潜在构成维度,通过回归分析确定集体记忆对动机和体验的直接影响。最后,采用多元阶层回归分析,以游客体验为因变量,将因子分析得到的动机自变量、人口统计特征等控制变量与集体记忆调节变量作为第一层自变量,构建基础模型;将动机因子与调节变量的交互项作为第二层次自变量,检验地震集体记忆的调节效应。

3 动机和体验研究结果

3.1 动机因子

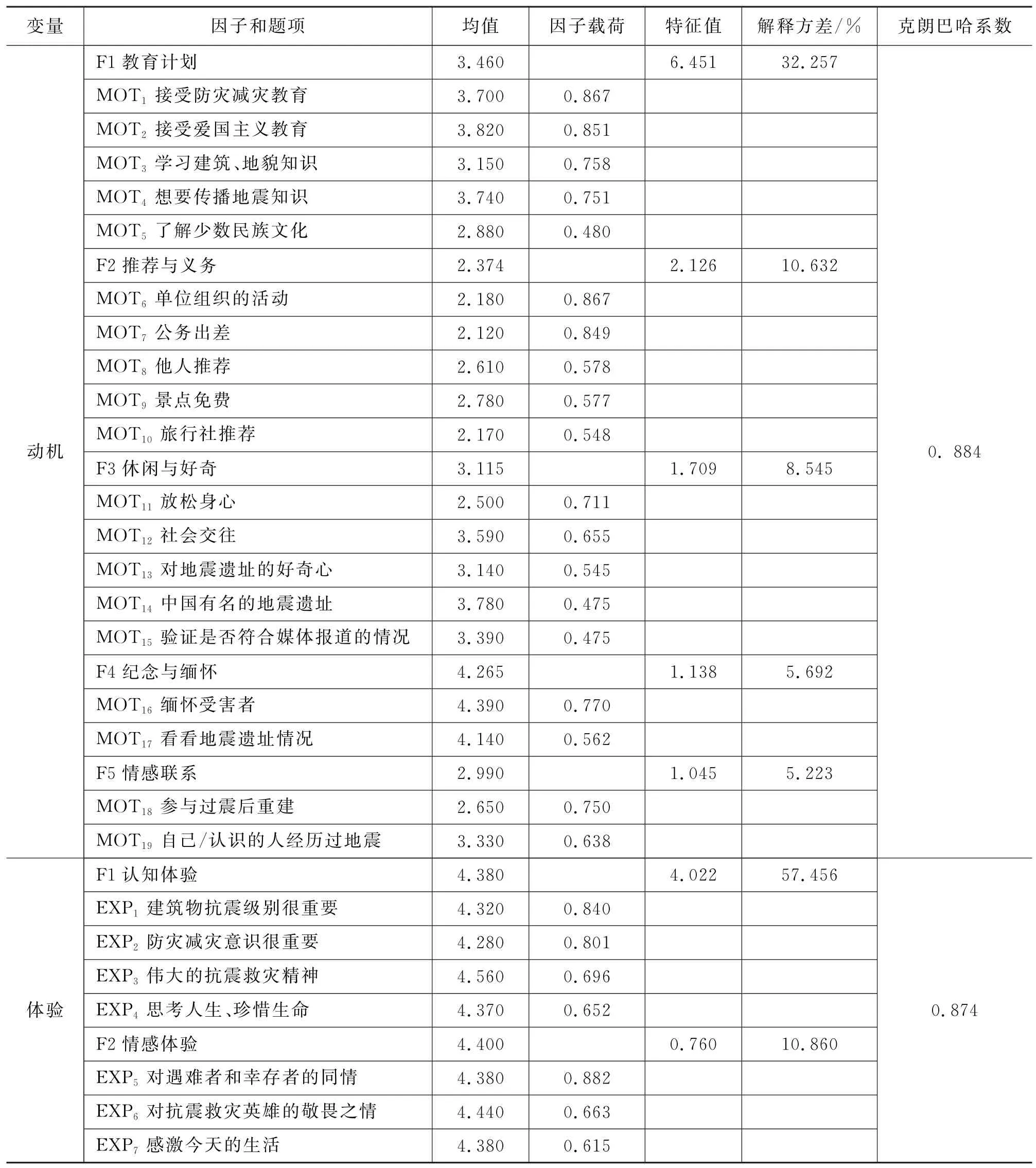

出游动机值为0.867,Bartlett’s球形检验在=0.000 上显著。本文采用主成分分析和方差最大化正交旋转法,保留特征值大于1的公共因子。结果显示,可以提取出5个公因子,累计方差贡献率达到62.349%。仅将旋转后因子载荷大于0.4的题项纳入公因子,结果如表1所示。

表1 因子分析结果

根据构成因子的核心变量对因子进行标记,将第一个维度命名为“教育计划”,共5个题项。“教育与学习”“推荐与义务”在国内游客动机中占较大的比例,这可能与我国利用集体记忆所代表的国家想象共同体,强调爱国主义教育、弘扬正能量的文化相关。北川老县城地震遗址作为建筑和民族空间,游客通常也接受历史和民族教育。

第二个维度命名为“推荐与义务”,包含5个题项。Kang等将济州岛4·3和平公园的游客动机概括为3个维度:学习和义务、社会原因和好奇心、教育计划,这里的义务被认为是产生于个人欲望的内部道德义务。不同的是,本文的“义务”更多指向外部力量,依赖于游客的群体归属,受到旅游领域UGC(user generated content)互动关系的驱动,包括“强关系(朋友和家人)、弱关系(熟人和陌生人)以及旅游关系(旅游组织和旅游机构)”。

第三个维度“休闲与好奇”由5个题项构成,这种旅游是作为更广泛的休闲旅行的一部分被消费的。半结构访谈的结果也显示部分游客的访问行为是偶发的,与地震遗址的主题无关。在访谈中,有5位受访者表示,北川老县城遗址只是作为在绵阳期间另一个值得参观的景点。其中一人说:“我们到绵阳出差,刚好有一些空闲时间,想做一些有意义的事情。”另外一位受访者提到:“和同学自驾游,退休后四处旅游,往重庆走,我们路线靠近这里,便来看看。”而几位同行的中年妇女则提出了“之所以决定参观这个景点,是因为门票免费”的观点。

第四和第五个维度分别是“纪念与缅怀”和“情感联系”。“纪念与缅怀”由2个题项构成。地震景观捕捉了传统的纪念性元素,涉及朝圣者的特征(纪念与尊敬)。这部分游客更多地带有“利他”意识,可能对遗址设施和休闲设备等都不甚关注。“参与过震后重建”“自己/认识的人经历过地震”2项构成了第5个维度“情感联系”。个人联系关乎游客自身的地震经历和记忆,这部分游客受自身内心感受和记忆推动进而实施旅游活动。

3.2 体验因子

现场体验值为0.87,Bartlett’s球形检验在=0.000 上显著。以固定5个因子数方法提取公因子,虽然第2个因子特征根值(0.76)略低于1,但构成2个公因子的核心变量与认知和情感体验框架相吻合,68.317%的累计方差贡献率表明了提取2个公因子的合理性和科学性(见表1)。

结果显示了现场体验的两个关键维度。“认知体验”公因子包含4个题项,突出了北川老县城地震遗址作为一种特殊的旅游目的地所包含的教育属性,涉及地震知识的获得体验和对过去事件的潜在意义的理解,例如爱国主义和集体主义。此外,这一维度也揭示了遗址纪念经历所拥有的走向死亡的力量,一种冲突和瓦解的力量,由此生命和世俗被更加理性和批判地看待。“情感体验”公因子包含“对遇难者和幸存者的同情”“对抗震救灾英雄的敬畏之情”以及“感激今天的生活”3个题项。记录死亡或灾难的地点可以提供象征性意义,丰富的象征性资源被游客以一种情感的方式消费并传达情感信息,例如对幸存者身心伤害的同情。

2个公因子及下含的7个题项均值都大于4.20,说明游客对目的地的体验感知较为深刻。在“认知体验”方面,均值最高的项目为“伟大的抗震救灾精神”;在“情感体验”方面,均值最高的项目为“对抗震救灾英雄的敬畏之情”。综合其他题项可以发现,纪念场所也是当代社会建构的具有道德意义(同情受害者)的交往空间。

4 集体记忆对旅游动机与体验的影响

4.1 集体记忆对旅游动机的影响

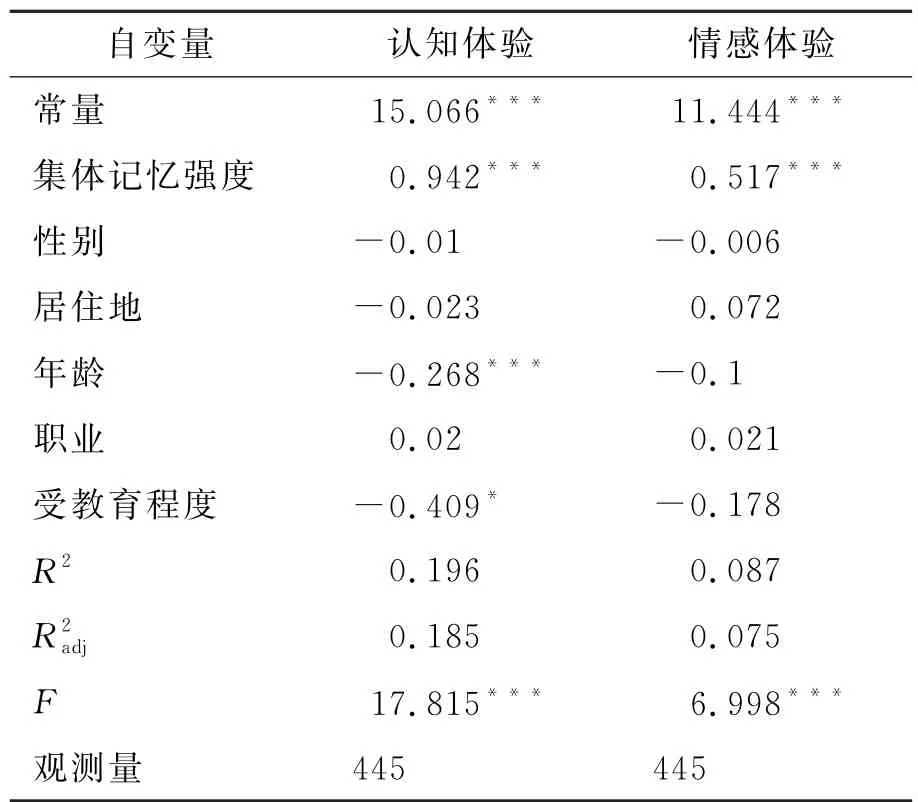

在确定逻辑分组后,将性别、居住地、年龄、职业和受教育程度作为控制变量,使用多元线性回归来确定集体记忆对出游动机是否存在影响。表2说明,集体记忆强度显著正向影响除“推荐与义务”以外的4个出游动机维度。随着集体记忆强度的增加,游客在这4个维度上的动机会更强烈。另外,从标准化回归系数来看,集体记忆强度对“教育计划”的影响系数最大(0.215),并且在<0.001水平上显著。

表2 集体记忆对旅游动机的回归分析结果

4.2 集体记忆对旅游体验的影响

表3显示了以现场体验为因变量的回归分析结果。集体记忆强度变量的系数(非标准化)均为正值,并且在<0.001水平上显著,这意味着集体记忆强度对认知和情感两个维度的现场体验具有显著的正向影响,游客集体记忆强度越高,获得的认知和情感体验越深刻。

表3 集体记忆对旅游体验的回归分析结果

5 集体记忆的调节效应

记忆会对旅行体验产生强有力的影响,集体记忆通过将来访者定性为普通游客或朝圣者来触发其对纪念馆体验和解读的变化。怎样才能有效发挥纪念景观传承红色基因、铸牢中华民族共同体意识的作用?本文试图通过验证集体记忆在地震遗址访问动机对现场体验影响关系中的调节作用来给出答案。

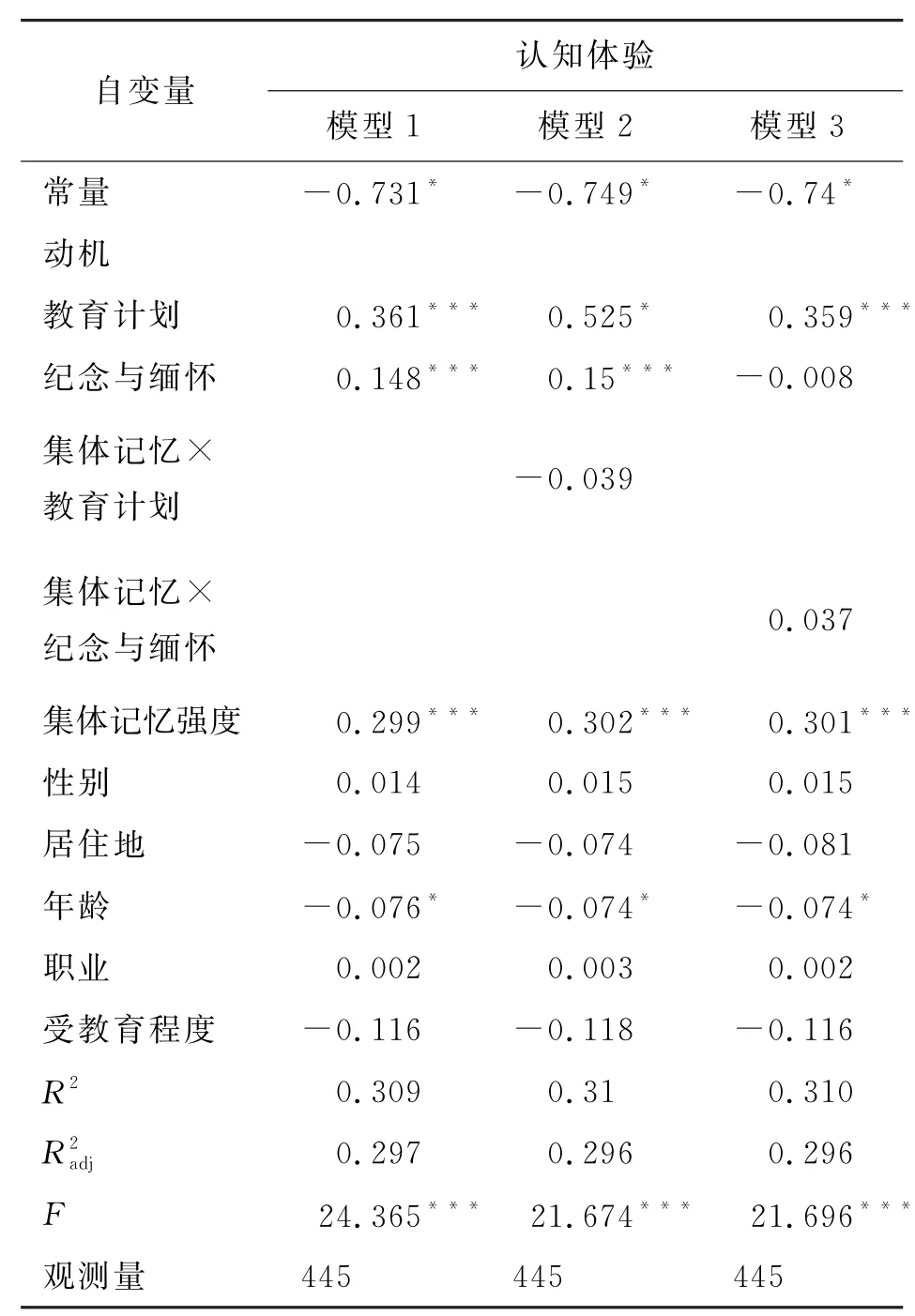

测量集体记忆对动机—体验关系的调节效应是本文探讨的重点。首先,需要分析出游动机5个维度对现场体验的影响。以控制变量(性别、居住地、年龄、职业和受教育程度)与调节变量(集体记忆强度)为第一层自变量,现场体验中的认知体验为因变量,将其作为基础模型。其次,以出游动机5个关键维度作为第二层自变量,采用逐步回归法筛选,只有“教育计划”和“纪念与缅怀”这2个维度逐步进入模型。接着,笔者以情感体验为因变量重复了上述验证过程。同样地,出游动机中“推荐与义务”“休闲与好奇”和“情感联系”3个维度仍被排除在外,表明“教育计划”和“纪念与缅怀”2个维度的出游动机对游客的认知和情感体验具有显著的直接正向影响。最后,以控制变量、调节变量和动机维度自变量(F1和F4)为阶层回归模型第一层自变量,游客体验中的认知体验维度为因变量,构建基准模型 1。再者,将出游动机的“教育计划”和“纪念与缅怀”因子与“集体记忆强度”两两相乘,得到的2个交互项作为第二层次自变量,由此获得模型2和模型3,如表4所示,所有模型均显著(<0.001)。在模型2和3中,“教育计划”与“纪念与缅怀”同集体记忆强度的交互项对回归效果的影响均不显著。

表4 集体记忆调节效应的回归分析结果

表5展示了集体记忆强度在出游动机对游客情感体验影响关系中调节效应的回归分析结果。模型6的值相对于基础模型4显著提升,此时“教育计划”与集体记忆强度的交互项的系数(非标准化)为0.196,且在<0.01水平上显著,表明随着集体记忆强度的增加,“教育计划”对游客情感体验的影响也会加强。

表5 集体记忆调节效应的回归分析结果

6 结论与讨论

6.1 结果

本文构建了集体记忆视域下的动机—体验概念模型,以北川老县城地震遗址为案例地,基于原野调查,探讨游客的出游动机和现场体验的内部结构特征,同时测定集体记忆对出游动机与现场体验的影响,及其对动机-体验关系的调节效应。分析结果显示:

第一,动机因子结果显示了5个与集体记忆相关联的地震遗址访问动机,且均具有较高的认同度,但各子维度均值存在一定差异。纪念与缅怀(=4.265)、教育计划(=3.460)是访问北川老县城地震遗址最主要的动机,许多研究都强调希望将对过去事件的教育、学习和理解作为游客动机的一个重要组成部分。同时,随着时间推移,“休闲与好奇”动机维度的重要性有所提升。特别地,“情感联系”作为一个新的动机维度出现了。而集体记忆强度会显著正向影响来访者教育计划、休闲与好奇、纪念与缅怀、情感联系等4个维度的出游动机,但影响程度有所不同。

第二,体验因子结果显示认知层面和情感层面的体验都得到了高度认可,游客在北川老县城地震遗址拥有丰富且深刻的现场体验。同时,集体记忆对认知和情感2个维度的现场体验具有显著的正向影响。第三,集体记忆在动机—体验模型中显示出调节效应,具体而言,集体记忆通过强化游客的“教育计划”动机,显著提升其“情感体验”。

6.2 结论分析

基于以上结果,可得出以下结论:

(1)北川老县城地震遗址游客出游动机在演化过程中与国家想象共同体相关联。纪念与缅怀和教育计划是访问地震遗址最主要的动机,这在一定程度上印证了陈星等的研究结论。长期以来,对道德责任感和知识的追求都吸引着游客,同时可能培养出一种对自己所选择的身份群体在事件中所扮演的角色的认同和民族自豪感。但略有不同的是,休闲与好奇动机有所提升,造访自然灾害纪念地成为一项寻常的“休闲活动”。另一个可能的解释是后疫情时代的特有环境改变了游客被吸引的方式,类似于李敏等指出的,“5·12”汶川大地震后九寨沟游客休闲动机超越了求知动机。特别地,“情感联系”作为一个新的动机维度出现,这为王金伟和张赛茵的观点提供了经验证据。他们认为灾难事件是人们出行的重要驱动因素,尤其是当这些事件与旅游者存在某种情感或文化联系时。

教育计划、纪念与缅怀、情感联系等动机与集体记忆强度的关系最为密切。这不难理解,对集体记忆的理解实际上是由国家想象共同体概念指导的。中国人的家国情怀是一种历史责任感和使命感,从“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”到“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”,尤其是自中华人民共和国成立以来,爱国主义和集体主义的教育已经贯穿了人们的一生。与此同时,集体记忆是附着在地方的,把地理空间变成了有意义和身份的地方,最终吸引人们前往纪念景观。

(2)集体记忆是地震遗址景观在传承红色基因、铸牢中华民族共同体意识中的关键内核。深刻的认知和情感体验的产生证实了地震遗址突出的个人建构和社会建构功能,尤其体现在国家和民族共同体的建设当中;同时能引发情感共鸣,以一种更具唤起性的方式呈现相关的价值观、事件、人和意义。

集体记忆强度同时对体验2个维度的显著正向影响表明,集体记忆触发了情感认同、感知的变化,其衔接点在于国家叙事具有一种链接属性,将“孤立叙述”连接到一个共同体故事中,成为经历战斗和苦难的人与访问者之间的国家纽带。Yan等的研究发现,学校或教育机构组织的实地考察不会产生教育体验。然而,本文动机对体验影响的回归分析结果表明,“教育计划”动机显著正向影响“认知体验”。结合两者的研究结论可以发现,纪念经历是持续的爱国主义和集体主义教育程序的重要组成部分,这种行为的有效性一方面受到游客自身属性的影响,另一方面,解释对游客的体验至关重要。

(3)集体记忆构建意义的方式具有显著的“想象”特征

集体记忆强度在“教育计划”对来访者情感体验而非认知体验的影响关系中起正向调节作用。这在一定程度上印证了Chronis的观点,即“想象共同体”是游客想象中的一个特殊而强大的元素。自汶川大地震发生以来,通过新闻媒体,中华民族集体记忆被构建、传播和强化,国家身份的意识形态叙述也被确立,来访者向他们的遗址体验灌输神圣的意义,将他们的身份定位在一个固有美德的意识形态信仰体系(团结一致、共克时艰、无所畏惧)中,这对情感体验带来更多发自内心的影响。通过想象共同体来建构意义,增强了体验的情感力量,但对于理性认知的作用相对较小。

本文旨在通过游客和目的地之间的国家想象共同体意识来探讨和发展纪念旅游的概念,并将其作为一种互动过程,开启了关于纪念景观如何通过媒体、政治和社会力量被塑造成旅游景点的讨论。以集体记忆强度为切入点,丰富和深化了集体记忆影响效应的研究,为理论和应用拓展做出了贡献。同时,尝试探索后疫情时代出游动机和现场体验的内部结构特征,实现了及时的学术跟进;对于北川老县城地震遗址优化景观表达手法以及更广泛的红色旅游资源开发也具有启发意义。

但是,本文仍存在一些局限。本文的思想基础是民族认同和集体记忆的形成,特别是官方媒体构建的集体记忆的作用,而并未对不同的想象共同体进行识别。事实上,3个不同的想象共同体,即全球、国家和地方想象共同体,具有明显不同的性质。由此,在未来研究中,可以探索全球、国家和地方3个不同的想象共同体如何复杂地交织融合。此外,无法确定参与者对官方集体记忆建构的反思,并解释他们的自我意识如何影响访问动机与体验。这需要展开广泛的研究,包括长期的追踪,并对各年龄段参与者进行深入访谈。

①http://www.gzwd.gov.cn/qtjg/qdjkb_5640498/gzdt_5640503/202106/t20210610_68478222.html.

② 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202103/t20210323_1270124.html.