从概念史纵观中国翻译策略话语的历时演变

⊙ 冯全功

(浙江大学外国语学院,浙江 杭州 310058)

受实用理性的影响,“如何译"的问题历来是中国翻译史上思考与争论的重点。纵观整个中国翻译理论史,翻译策略话语构成了整个中国翻译理论话语体系的核心,如佛经翻译时期的文质之争、民国时期的直译与意译之争以及新千年之后的归化与异化之争。文与质、直译与意译、归化与异化是中国翻译理论史上的三组基本概念,共同构成了中国翻译理论史的一条主线。这三组概念的具体内涵是什么,在长期使用过程中有没有发生变化?三组概念在不同的时代背景下有何区别,又有什么联系,各自有哪些与之相似或相关的概念?它们在国内引发了哪些争论,结果如何?最新又有哪些重要研究成果?在国内,这三组概念各自引发了大量研究,但鲜有把它们贯通起来的研究成果。本文旨在基于已有研究,从概念史视角梳理这三组概念的主要内涵及其区别与联系,探讨中国翻译策略话语的历时演变。

经过几十年的发展,概念史(history of concepts)在西方已成为一种重要的历史研究范式,尤其是以德国历史学家科塞雷克(R.Koselleck)为代表的德国概念史传统。概念史的认识论前提为“历史沉淀于特定概念并凭借概念成为历史"[1],科塞雷克主编的《历史基本概念——德国政治/社会语言历史辞典》(八卷本)则是这方面的代表性著作。在这部著作的导言中,科塞雷克提出了概念史研究的三个主要“命题":概念即历史(基本概念是历史进程的指示器,也是历史发展的推进器);历史基本概念的“四化"标准(民主化、时间化、意识形态化、政治化)以及“马鞍时代"(国家发展的转型或过渡时代)。[2]李宏图等也把剑桥学派的代表人物斯金纳(Q.Skinner)的观念史(history of ideas)纳入到概念史范围之内[3],引发了一些争议,被视为“臆断生造的"[4]。然而,两派的治学理路虽不尽相同,但无疑都是与概念打交道的,哪怕稳定的观念也需要通过易变的概念来表达。概念史主要“通过研究概念在时间和空间中的移动、接受、转移和扩散来揭示概念是如何成为社会和政治生活的核心,讨论影响和形成概念的要素是什么,概念的含义和这一含义的变化,以及新的概念如何取代旧的概念的。"[3]5换言之,社会中主导性概念的生成、变化、消失以及被取代的现象均为概念史研究的重点。

国内也出现了很多概念史方面的研究成果,并且已拓展到其他学科领域,其中也包含翻译学,如王剑[5]、刘润泽[6]的相关研究成果等。概念史视角下的翻译理论话语研究主要是借鉴概念史的治学理念与相关观点来探讨基本理论话语的概念变迁与历时演变,如探讨这些概念的主要内涵、梳理相关概念群、探索概念之间的关联、确立概念运用的各种影响因素、通过主导概念透视相关翻译史等。以下就从文与质、直译与意译以及归化与异化三组基本概念来探讨中国翻译史上翻译策略话语的历时演变问题。

一、佛经翻译时期的文与质

“文质"是在中国本土形成的一组重要概念,最初是作为伦理哲学由孔子提出的,他在《论语·雍也》说道:“质胜文则野,文胜质则史;文质彬彬,然后君子"。一般认为,这里的“质"指人内在的美德品质(仁为核心),“文"指外在的礼仪举止(礼为核心)。扬雄提出了“文质相副"说,第一次把“文质"运用到文学领域,其“基本看法是质决定文,文表现质,质待文而成,文附质而行,要求文质相副。他说的‘质'包含了‘情'、‘道'、‘事'三个方面"[7],对刘勰的“文质"说(文附质、质待文)产生了很大影响。在文学领域,“文质"主要有两种内涵,一指文章的文采与情事,一指文章质朴与华丽的两种风格,这在《文心雕龙》中都有所表现。佛经翻译时期对“文质"的争论显然受文学理论(文章学)中文质观的影响,但又有不尽相同的内涵。

三国时期支谦的《法句经序》开启了佛经翻译理论话语中的文质之争。支谦请维衹难的同道竺将炎翻译,“将炎虽善天竺语,未备晓汉,其所传言,或得胡音,或以义出音,近于质直。仆初嫌其辞不雅……是以自竭,受译人口,因循本旨,不加文饰"。[8]1这里的“质"包含了音译,指质朴平实的语言风格,“文"指的主要是文雅与文饰,或者说是稍有文采的语言风格。梁代慧皎在《晋长安释僧叡》中举了一个很典型的例子,“昔竺法护出《正法华经·受决品》云:‘天见人,人见天。'什译经至此,乃言:‘此语与西域义同,但在言过‘质'。"叡曰:‘将非‘人天交接,两得相见'。'什喜曰:‘实然'"。[8]56十六国的僧叡在《小品经序》中写道,“胡文雅质,案本译之,于巧丽不足,朴正有余矣"。[8]26这里的“巧丽"与“朴正"对应的也是文质两种语言风格。东晋道安在“五失本"中提到,“胡经尚质,秦人好文,传可众心,非文不可"。[8]6道安不懂梵文,他强调佛经翻译要“贵本不饰"“因本顺旨"“了不加饰"“案本而传",但同时又意识到“达"的重要性,充分体现了文与质之间的张力。道安在《比丘大戒序》中写道,“而嫌其丁宁,文多反复称,即命慧常,令斥重去复",慧常避席谓曰,“大不宜尔……愿不刊削以从饰也"[8]11。慧常所谓的“刊削"也是“饰"或“文饰"的一种表现,道安“五失本"中的后三条都是关于刊削原文的,以达到“传可众心"的目的。东晋支敏度在《合首楞严经记》中写道,“越才学深彻,内外备通,以季世尚文,时好简略,故其出经,颇从文丽。"[8]15这里的“尚文"“简略"“文丽"基本上是同义词。僧叡在《大智释论序》中写道,“胡、夏既乖,又有烦简之异,三分除二,得此百卷……以文求之,无间然矣"[8]31;“法师以秦人好简,故裁而略之"[8]32。从这里也可以看到“简"与“文"是相通的,“裁而略之"也就是“以文求之"。鸠摩罗什(上文中的“法师")为佛经翻译的“文派"代表,由上述引文可知,“文"不仅指译文的语言风格,同时还指刊削、裁略原文的手法,以迎合“秦人好简"的阅读心理。佛经翻译之所以会出现删繁就简的现象,除了胡秦(汉)诗学品味不同之外,还因为经文本身重复话语很多,体量往往也非常大,所以才会有“计其遗落,殆过叁倍"[8]14的情况。哪怕如此,“文藻之士犹以为繁"[8]14。由此可见,佛经翻译中文质的基本内涵还有简为文而繁为质的一面。

由于佛经翻译的神圣性,质派在佛经翻译理论话语中一直占据上风,大多反对删减性文饰,道安所谓“诸出为秦言,便约不烦者,皆葡萄酒之被水也"[8]12。这从大量相关理论话语中也可略窥一斑,如“贵本不饰"“案本译之"“因循本旨,不加文饰"“文质是时,幸勿易之"“依实去华,务存其本"“饰近俗,质近道"“敬顺圣旨,不加文饰"“依慧不文,朴则近本"“意者宁贵朴而近理,不用巧而背源"等。这里的“本"指佛经原本的面貌(质),“饰"有文饰与删饰两重意义(文)。

然而,不管是何种类型的翻译,都是面向译文读者的,因而也有译者充分意识到了文质的张力,进而主张调和论,以达到孔子所谓“文质彬彬"的效果。东晋慧远提出的“厥中"论不仅因为前人译经出现的“或文过其意,或理胜其辞"[8]13的现象,更因为“若以文应质,则疑者众;以质应文,则悦者寡"[8]14的矛盾。梁代僧佑也写道,“然文过则伤艳,质甚则患野,野艳为弊,同失经体"[8]40,提倡的同样也是一种调和论。

在佛经翻译史中,理论上是“质派"取胜了,但实践中“文派"依然非常强势,而玄奘则在实践上实现了“圆满调和"[8]930的境界。总体而言,文质之争走的是一条类似于“正反合"(质—文—文质兼)的路线。

佛经翻译中“文质"的内涵在学界也引发了很大的争议,大多承认其是风格的范畴,如汪东萍、傅勇林认为,“文质概念由文章学引入到佛经翻译之后,其内涵是指译文语言的文丽和质朴,外延依然属于语言风格范畴"[9]。二人还据此否认文质是翻译方法的范畴,与直译、意译不是一个层面的概念。朱志瑜等在《中国传统译论文献汇编》的“导言"中写道,“‘质'要求尽量保留原文的语言特点,甚至包括不符合汉语句法和表达方式;‘文'与‘质'相反,务使译文接近汉语的语言习惯。佛经原文重复很多,汉语重简洁,这个矛盾也反映在翻译的理论上,就是所谓‘烦简'的问题。按原文完全不变的是‘质',尊重汉语习惯删减重复的被称为‘文'。"[8]21该观点颇有道理,但也不能否认文质指文丽与质朴的内涵。这在刘润泽根据应用语境对佛经翻译中文质的相关话语所作的聚类分析中也能得到印证,如“文"的相关批评概念包括华、丽、绮、艳、简、约等,相关译法术语包括减、削、斫、删、缀、阙等[6]125。总之,“文质"是佛经翻译的一条主线,其不只是语言风格方面的问题(文丽与质朴),更是翻译策略方面的问题(是完全“案本而传"“唯惧失实"还是“裁而略之"“非文不可"),也就是宏观上“如何译"的问题,是译者翻译之前首先要考虑并涉及全局的策略问题。

二、民国时期的直译与意译

明清时期也有很多翻译实践以及一些重要的翻译理论话语,但鲜有讨论翻译策略的。有关直译与意译的争论主要出现在新文化运动前后,相关争论持续到新中国成立后很长一段时间,笔者在此之所以把其限定在民国时期,是因为这段时间的争论最为激烈,涉及的因素也更为复杂。晚清的翻译大多有救亡图存的目的,注重“译其意不必取其辞"[8]544,严复、林纾的古文译笔大行其道。随着新文化运动(包括白话文运动)的开展,严、林的译法饱受诟病(尤其是林纾),直译则开始变得备受推崇。

1918年,刘半农在《复王敬轩书》中写道,“当知译书与著书不同,著书以本身为主体,译书应以原本为主体,所以译书的文笔,只能把本国文字去凑就外国文,绝不能把外国文字的意义神韵硬改了来凑就本国文。"[8]603其观点为直译定下了基调,后来他还说过“我们的基本方法,自然是直译。"[8]17841919年,傅斯年在《译书感言》中较早系统地探讨直译、意译的问题:“论到翻译的文词,最好的是直译的文笔"[8]629,把“用直译的笔法"“用白话"等视为译书的基本原则,认为“直译没有分毫藏掖,意译却容易随便伸缩,把难的地方混过"“直译便真,意译便伪;直译便是诚实的人,意译便是虚诈的人"[8]635。傅斯年也提倡白话文(新文化)运动,正式拉开了尊崇直译、贬低意译的序幕。不过他并没有对直译、意译进行界定,严复的“达旨"法是他批判的,应该属于意译范围,其后也有“达旨之意译"[8]1042的说法。很多人和傅斯年的观点大同小异,如邵力子也曾说,“意译可以偷懒,躲闪;有看不懂的地方,不妨用己意猜度、篡改,或者竟忽略过去"[8]792,这也很大程度上造成了意译的“污名化"。1920年,周作人在《〈点滴〉序》中提到了“直译的文体";沈雁冰也赞同“翻译文学之应直译"的观点,认为“直译的意义若就浅处说,只是‘不妄改原文的字句';就深处说,还求‘能保留原文的情调与文格'"[8]1014。沈雁冰的直译观和周作人的比较相似,都强调再现原文的风格。1925年,周作人在《〈陀螺〉序》中写道,“我的翻译向来用直译法……但是直译也有条件,便是必须达意,尽汉语的能力所及的范围内,保存原文的风格,表现原文的意义,换句话说,就是信和达。"[8]1635同年鲁迅在《〈出了象牙之塔〉后记》中写道,“文句仍然是直译,和我历来所取的方法一样;也竭力想保存原书的口吻,大抵连语句的前后次序也不甚颠倒。"[8]1676不过这种“前后次序也不甚颠倒"的直译法很容易导致其自己所谓的“硬译"。鲁迅的“硬译"引来了梁实秋、赵景深等人的批判,把其视为“死译",进而提出“宁顺而不信"的主张。新文化运动的成员往往提倡直译,如刘半农、傅斯年、周作人、鲁迅、沈雁冰、瞿秋白等,因为他们从事翻译的目的不只是要介绍国外文学与文化,还在于丰富与改造国语,输入新的表现法(包括欧化语体),这在鲁迅身上表现得尤为明显。

在民国时期,有人提倡直译,也有人提倡意译。1920年,沈子善提出译书“主张意译不主张直译"的观点,认为“意译能够不违本意"“直译是照书中逐句的次序为次序,遇到文法和中文文法不一样的时候,也不来迁就中文"。[8]746-747一岑认为新文化运动之后的译书很难被消化的“唯一病根就是所谓‘直译'"[8]972。1923年,郭沫若写道,“我对于翻译素来是不赞成逐字逐句地直译"[8]1299,认为“译诗于直译、意译之外,还有一种风韵译"[8]1026;梦华则提出译诗“直译不如意译"[8]1039的主张。吴宓借鉴德莱顿(J.Dryden)的说法把翻译分为直译(metaphrase)、意译(paraphrase)和拟作(imitation),认为“唯意译最合中道,而可以为法"[8]1128。1929年,曾孟朴写道,“我是主张直译的,却不主张纯欧化的直译,要顺着文字的国性去直译"[8]1994,这显然和鲁迅的硬译观还是有区别的。1929年,陈西滢在《论翻译》中认为,“直译注重内容,忽略文笔及风格"[8]2036,并把其归为形似的翻译。陈西滢关于直译的理解与沈雁冰、周作人、鲁迅等人的不同,关键在于要不要把文笔、风格纳入直译。

关于直译与意译的争论很大程度上在于人们对其不同的理解,体现了对“概念含义的竞争性解释"[3]5,也一定程度上印证了斯金纳所谓的“不存在所谓概念的历史,而只有如何使用概念的争论的历史"[10]。由于概念界定不清,众说纷纭,莫衷一是,很难说清楚直译和意译的界限到底在哪里。换言之,“直译与意译的区分是相对的"[11],不应当把二者对立起来,并且还各有程度之别,往往是你中有我、我中有你的关系。这也体现在对直译的不同分类上,如成仿吾把其分为“形式的直译"(根据字典逐字翻译)与“内容的直译"[8]1202,雷海宗也有“灵活的直译"“逐字逐句的直译"“硬性的直译"“过度直译"[12]等不同的说法。这些分类也体现了基本概念的衍生性特征。

直译意译之争的结果往往是走向调和论,朱复钧所谓“当用意译的时候便用意译,当用直译的时候便用直译"[8]2356,或者用王佐良的话说则是“一部好的译作总是既有直译又有意译的:凡能直译处坚持直译,必须意译处则放手意译"[13]。当然,还有另辟蹊径的,如林语堂认为直译、意译的命名不妥(如模糊性大,很容易流向死译、胡译),于是便提出了“字译"与“句译"的翻译方法,并认为“译文须以句为本位"[8]2450。总体而言,受新文化运动等社会环境影响,直译在民国时期的翻译策略争论中具有压倒性优势,哪怕其本身并没有一个公认的明确定义。

关于直译与意译的概念,无疑也受西方译论的影响,如吴宓所谓的直译与意译源自德莱顿的话语,(逐字)直译与意译和圣杰罗姆所谓的“word for word"与“sense for sense"翻译方法也比较相似。然而,纵观民国时期有关直译与意译的论述,不难发现这对概念更多是本土生发的,是出于描述与指导国内翻译实践的需要。1921年,梁启超还用这对概念来描述佛经翻译,把从汉到唐的佛经翻译文体的历时演变称之为未熟的直译、未熟的意译、直译、意译、(玄奘)“意译直译,圆满调和"[8]930。梁启超把“文质问题"置换为直译意译未必准确(如文涉及删削,意译则未必),但很大程度上说明了翻译策略的相通性,也一定程度上促进了这对概念的“民主化"或普及性。值得说明的是,直译和意译通常被视为翻译方法[14]85,本文之所以将其视为翻译策略,是因为民国时期对直译和意译的探讨更多是宏观层面的理念问题,而不仅仅是具体的翻译方法。

三、新千年后的归化与异化

归化与异化的概念在国内出现得比较晚,但目前俨然已成为国内翻译策略的代名词,甚至还囊括了直译、意译。[14]84-85这种局面的出现和国外韦努蒂等人的影响密不可分,也是国内翻译研究健康发展的一种表现。如果不究其名但论其实的话,道安提出的“五失本"是典型的归化翻译(包括语言与诗学层面),早期的“格义"也是典型的归化翻译。晚清民国时期的归化现象也非常频繁,如严复把《天演论》中所引西方的“古书古事"改为“中事中人",傅东华把《飘》中的人名地名“中国化"等。1935年,鲁迅在《“题未定"草》中写道,(翻译《死魂灵》)“动笔之前,就先得解决一个问题:竭力使它归化,还是尽量保存洋气呢?"接着又说“凡是翻译,必须兼顾着两面,一当然求其易解,一则保存着原作的丰姿。"[8]2873这是“归化"二字在中国翻译界较早的一次露面,鲁迅虽然没有直接提“异化"二字,但其中的“保存洋气"“保存着原作的丰姿"何尝不是异化翻译的表现呢。沈雁冰、郑振铎、周作人、傅东华等对“语体文欧化"的大讨论也反映出了异化翻译的理念,只是他们用的是“欧化"二字,聚焦于句法层面而已。在笔者看来,也不妨认为欧化就是早期的异化,但作为翻译策略,欧化的使用频率远远不如直译,包括其近义词“洋化"“西化"等,后来随着“异化"概念的突起,“欧化"等概念才逐渐淡出了人们的视野。

对归化与异化的探讨集中在新千年之后,之前也有一些零星的论述。1987年,刘英凯发表了《归化——翻译的岐路》一文,探讨了归化的定义、归化的原因以及归化译文的具体表现等。他认为,“‘归化'的翻译,归根结蒂,是意译的极端"[15],把归化与意译结合了起来。其文中也提到了“异化"二字,但使用的是马克思主义意义上的异化,并不是翻译理论界常用的内涵。刘英凯反对归化翻译的思想在当时是超前的,可惜并未引起太大的反响。1989年,吴泽林较早地使用了“异化"二字,他认为“在翻译活动的历史过程中,引入与求异的要求和传统文化对异己物的抗拒通过引入与抗拒、异化与归化的相互斗争,保持着民族文化发展的平衡态势"[16]。这是目前笔者读到的文献中首次并列使用“异化与归化"的,之后也有洋化、欧化等与归化并用的,如刘禹轩[17]、刘重德[18]等。1998年,郭建中发表的《翻译中的文化因素:异化与归化》是较早地专门论述归化与异化的文章,其还提出“Venuti可以说是异化的代表人物"[19]。新千年后他又多次深入介绍与诠释韦努蒂的异化翻译思想[20-22],一定程度上促成了目前“言异化必称韦努蒂"的局面。谭惠娟指出,异化还是归化一直是翻译界直译派和意译派争论的焦点,进而从不同文化之间的交流与渗透角度肯定了异化的价值。[23]值得一提的是,郭建中的《翻译中的文化因素:异化与归化》影响很大,在CNKI上的引用次数有2300余次,新千年之后探讨归化与异化的文章也有类似引用频次的,这很大程度上说明了归化与异化在近20余年的影响力。

孙致礼基于对中国近现代翻译史的考察,认为21世纪的文学翻译将进一步趋向异化(以异化为主调),且中国翻译界在20世纪后期对归化与异化进行重新思考,是受西方翻译理论的影响;同时结合施莱尔马赫、韦努蒂对这对概念的理解,把异化和归化视为不同的翻译策略。[24]孙致礼的观点主要是针对外译汉而言的,未能注意到翻译方向对采取何种翻译策略的影响。对此,蔡平提出了翻译方法应以归化为主而异化处于从属地位的观点。[25]蔡平主要是从语言(形式)方面立论的,针对的是翻译方法,认为文化内容的归化与异化不属于翻译方法的范畴。暂且不论其观点是否准确,从他的文章中至少可以得出归化与异化在不同的层面运作(语言、文化),这对概念既可以作为翻译策略,又可以作为翻译方法。王东风简要总结了国内外关于归化与异化的概念界定、历史缘起和理论现状(尤其是韦努蒂的观点),认为相对直译与意译而言,归化与异化把语言层次的讨论上升至文化、诗学和政治层面。[26]由此可见,归化与异化的内涵要比直译与意译丰富得多,这很大程度上得益于西方学者的相关著述,尤其是韦努蒂的《译者的隐身》。归化与异化在国内外往往被视为翻译策略,针对这种倾向,韦努蒂认为,“异化不是一种策略",“归化和异化是道德态度问题,而不是词语选择和话语策略问题"。[21]43-44显然,韦努蒂强调的是异化作为一种伦理,但这并不能否定其作为翻译策略,也正是策略的选择体现了译者的伦理。冯全功认为文化差异(包括语言、诗学、意象、思维等多个方面)是归化与异化的生成动因,没有文化差异,也就无所谓归化与异化,其将归化与异化分成三个层面,即句子上的方法层面,语篇上的策略层面和对待异域文化态度上的伦理层面。[27]冯全功关于文化差异是归化与异化生成动因的观点比较新颖。然而,何谓文化,文化差异到底表现在哪些方面?如果语言差异属于文化差异的话,是不是所有的翻译都是归化翻译?这些问题还需要进一步思考。

新千年之后关于归化与异化的探讨很多,更有大量应用研究,包括对某部作品或某位译者归化与异化的策略分析等。从目前来看,理论上异化翻译具有压倒性优势,实践上似乎也占了上风,尤其是接受语境相对成熟的外译汉。在中国文学“走出去"的时代背景下,胡安江[28]等学者提出目前的汉译外应以归化为主。胡安江的观点不无道理,其关于如何根据形势选择翻译策略的思考体现了归化与异化的复杂性,尤其是涉及不同的翻译方向与文化地位时。换言之,文化交流的不平等性也是影响翻译策略选择的重要因素,如弱势文化在译介强势文化时往往倾向于直译或异化的翻译策略。

四、翻译策略话语的历时演变与概念体系

相对翻译方法而言,翻译策略是一种更加宏观的翻译理念,是针对语篇整体而言,并贯彻到具体的翻译实践中的。文与质、直译与意译、归化与异化都可视为翻译策略,前后存在继承与发展的关系。其中,“文质"不仅指翻译策略,同时也是译文风格;直译与意译、归化与异化也可作为翻译方法,表现在文本片段的翻译上,在此不赘述。梁启超在《翻译文学与佛典》中把佛经翻译的文与质和直译与意译联系起来[8]924;孙致礼认为,“异化大致相当于直译,归化大致相当于意译"[24]40;王东风认为,“归化与异化之争,是直译与意译之争的延伸"“归化异化之争的雏形是佛经翻译中的‘文质'之争"。[26]24这些观点都证明三组概念虽然内涵不尽相同,但是一脉相承的。

“‘概念'总是高度复杂的、高度竞争性的"。[29]针对中国翻译策略话语而言,这种竞争性主要体现在三个方面:1)某一概念不同内涵的竞争,源自概念本身的歧义性或多义性,如对文、直译、异化的解释;2)同一组概念的共时竞争,如直译与意译以何为主导翻译策略;3)三组概念的历时竞争,如目前归化与异化几乎已成为翻译策略的代名词,直译与意译通常仅被视为翻译方法,文质已基本上被尘封在历史之中。

特定概念的内涵和翻译对象与当时的社会文化思潮密切相关,这也是“历史沉淀于特定概念"的一种表现。佛经翻译理论话语中的文表删削时与佛经的大体量、重复话语多等特征密切相关,目的是对佛教的有效传播;异化与当代尊重差异的伦理思潮有关,目的在于求真与保存差异;五四前后的直译更加复杂,对直译的提倡与对晚清时期以林纾、严复为代表的自由式与文言化翻译的反抗直接相关,与新文化(白话文)运动以及当时的拿来主义思潮也密切相关,主要目的在于改造国语与引进西方文学与文化。这一定程度上体现了翻译策略基本概念的“指示器"(反映历史)作用。

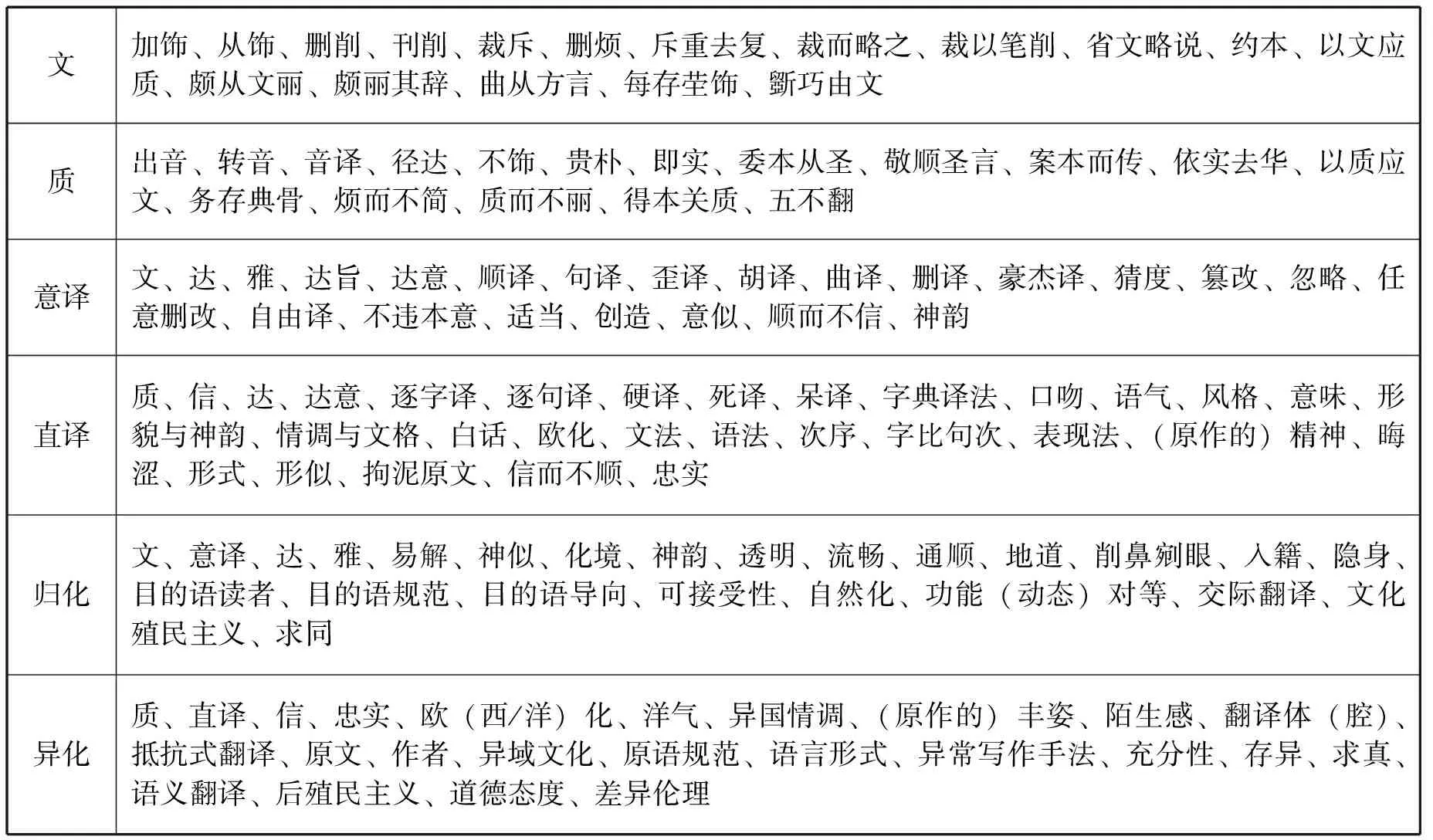

概念的内涵需要通过与其他相似(相关)概念的对比与互动中获得,“对概念的历史研究,不单单是考察一个概念,还要研究在同时代其他与此相近或相邻的一些概念"“所有这些就一起构成了概念群,形成一种概念结构,或一种概念的谱系"。[3]6这种概念群就是一个语义场,为全面地理解其特定意义提供了场域参照。通过通读《中国传统译论文献汇编》《翻译论集》以及其他一些相关论著,笔者在此尝试梳理出文与质、直译与意译、归化与异化这三组翻译策略的概念话语体系或概念语义场,大致如下:

表1 文与质、意译与直译、归化与异化的概念话语体系

分析上表不难发现,中国翻译策略话语体系经历了一个动态演变的过程,后面的往往以前面的为参考,同时结合时代思潮赋予其新的内涵。如直译与意译强调语言与句法层面,归化与异化则注重文化与伦理层面。这体现了斯金纳对概念史研究的两条线索:概念内涵的变化与概念名称的变换[30]。在翻译研究文化转向的背景下,归化与异化取代了直译与意译,成为翻译策略的代名词。

关于这些概念的争论,由于历来对某一个概念很难有精确或公认的定义(概念往往只能被诠释),最后往往走向调和。关于文与质,北凉道梴在《毗婆沙经序》中写道,“考文详义,勿存本旨,除烦即实,质而不野。"[8]35这里的“除烦"是“文"的要求,“即实"是“质"的表现,体现的也是一种调和论,不妨视为文与质“圆满调和"的先声。关于直译与意译,都以“达意"为要求,也都强调传达原文的“神韵",这很大程度上体现了概念本身的争议性。关于归化与异化,概念所指的多层面性(如语言、文化、伦理、政治)更是让这两个概念纠缠不清。另外,除了归化与异化,是否还有等化①的存在?这也体现了概念本身的复杂性。孙致礼认为,“如果我们可以笼统地把直译算作异化,把意译算作归化的话,那么就会发现:两千多年来,中国的翻译史跟其他国家的翻译史一样,整个也是一部异化与归化此起彼伏、竞相辉映的历史。"[31]纵观整个中国翻译理论史,尤其是这三组概念的历时演变关系,可知此言不虚矣。

五、结语

中国翻译策略话语从古至今经历了文与质、直译与意译、归化与异化的演变,相关概念的内涵既有继承又有发展,总体上是一个扬弃的过程。佛经翻译中的文有删减刊削以及文饰的内涵,晚清林纾、严复的翻译有时也被视为“达旨之意译",这种意译与古代的文基本上是相通的,也是民国直译派人物所反对的,鲁迅所谓“任情删易,即为不诚"[8]451。把这种“任情删易"的色彩去掉,意译与归化就很相似了,这也不妨视为一种内涵的扬弃。每组概念都是竞争性的,在历代争论中,从理论层面上而言,基本上是质、直译、异化占据了上风,体现了译者或翻译理论家对求真的追求,同时也是译者伦理的重要表现。而在实践层面,文、意译、归化似乎依然流行,有时还占主导地位,尤其是归化的语言形式,这主要是基于务实的考虑,是为了照顾或迎合译文读者的需求。中国翻译策略话语中文与质、直译与意译、归化与异化的争论体现的基本上是求真(作者、原文、原语文化导向)与务实(译文读者、译文、译语文化导向)之间的张力与较量。求真与务实也不妨视为历久不变的翻译观念史。翻译策略争论的结果往往是一种调和,得出类似“直译意译融于译、归化异化归于化"[32]的结论。这种调和体现的正是东方的和谐思维与中庸之道,类似于孔子所谓的“文质彬彬"之说。这也提示我们,应打破二元对立的思维模式,综合考虑翻译目的等各种内外因素,辩证地认识与灵活地运用直译与意译、归化与异化等翻译策略,把概念转化为行动,提高跨文化交流的有效性。

注 释:

①等化意味着不存在文化差异,如把“strike while the iron is hot"译为“趁热打铁"。