临床护士实践“互联网+陪诊服务”真实体验的质性研究

熊玲 陈萍 冯丹 尚敏红

(中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院,重庆 400037)

我国《国家积极应对人口老龄化中长期规划》[1]指出,人口老龄化是我国今后较长一段时间的基本国情。随着人口老龄化形势的日益严峻,失能、半失能老人的数量不断增加,而我国独生子女家庭居多、人口流动性大、空巢老人不断增加等问题导致社会与家庭负担加重,养老和健康服务供需矛盾更加突出[2-3]。陪诊护士通过手机应用平台“优加健康”进行接单,与客户约定时间抵达医院协助患者排队挂号、就诊、检查、取药、办理相关事宜,参与整个就医陪诊过程,为患者提供最全面、便捷、贴心的就医服务,可缓解健康服务供需矛盾。根据国家卫健委《关于进一步加强医疗机构护理工作的通知》[4]的实施推进,我国多级省市逐渐对护士执业注册条件及区域的不断开放,“互联网+陪诊服务”将成为信息化时代护理事业发展的新趋势之一。但护士参与“互联网+陪诊服务”现仍处于初步探索阶段,各类管理、保障体、制均不健全[5-6]。因此,本研究团队采用质性研究的方法探究临床护士实践“互联网+陪诊服务” 的真实体验,深入挖掘护士在此过程中的现状、问题及需求,为健全“互联网+陪诊服务”社会保障体系和提高护士陪诊服务能力提供参考依据。

1 资料与方法

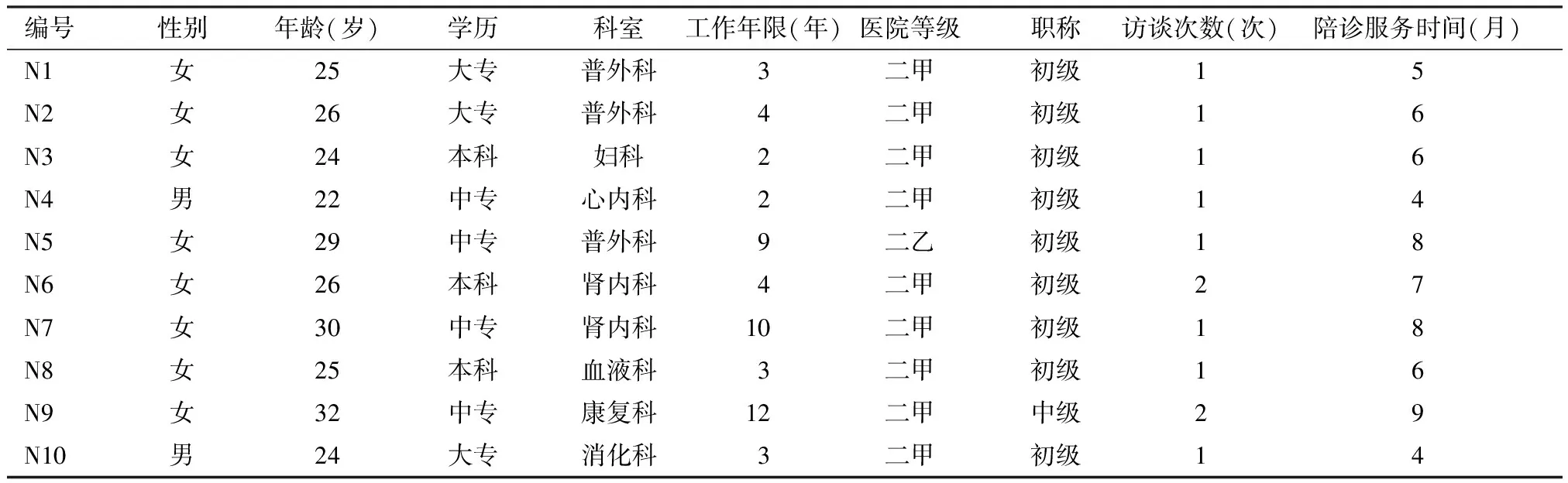

1.1一般资料 本研究采用目的抽样法,于2021年6-10月,选取重庆市部分医院从事“互联网+陪诊服务”的护士为研究对象。纳入标准为:(1)连续实践“互联网+陪诊服务”≥4个月。(2)从事临床护理时间≥2年。(3)知情同意,并自愿参与本研究。(4)具有清晰的语言表达和沟通能力。排除标准:(1)间断实施“互联网+陪诊服务”的护士。(2)外来进修或参观学习者。本研究根据研究对象的参与时间、年龄、性别采用最大差异性进行选择,样本量以资料重复出现、分析不再产生新的主题为饱和标准[7],有3例因工作时间无法协调而选择退出访谈,本研究最终纳入样本量为10名。受访者一般资料,见表1。

表1 受访者一般资料(n=10)

1.2方法

1.2.1确定访谈提纲 本研究采用半结构访谈法实施质性研究。研究者在查阅相关文献和结合临床实践感知的基础上初步拟定访谈提纲,选取2名研究对象进行预访谈,最终确定访谈提纲为:(1)您为什么愿意从事“互联网+陪诊服务”?(2)在提供“互联网+陪诊服务”时,您有什么收获?(3)在陪诊服务过程中您主要遇到过哪些问题和困难?(4)你的家人或朋友对你的工作持有什么样的态度?(5)在服务过程中让你印象最深刻的是什么?(6)你觉得这种模式下的工作还有哪些需要改进的地方?(7)为了更好地实施“互联网+陪诊服务”,您还希望得到哪方面的支持与帮助?

1.2.2资料收集方法 本文主要采取调查法进行资料的收集。本次访谈的地点选择在安静、舒适的诊室和休息室,研究者向资深的采访主持人请教经验,查阅相关文献,最终采用一对一的半结构式进行访谈。访谈之前均向所有受访者讲解此次访谈的目的、内容、时间以及访谈的意义并签署知情同意书,在取得受访者同意后进行全程录音。访谈过程中采用倾听、回应、提问、追问、重复等访谈技巧,营造出轻松自在的氛围,并观察记录受访者的语气、肢体等非语言动作,确保访谈资料的真实性。当访谈资料饱和、不再出现新的内容时方可结束访谈。访谈时间把控在30~60 min。

1.2.3资料分析方法 访谈结束后,研究者在48 h内独立完成录音转译,并应用Colaizzi 7步分析法[8]对资料进行分析:(1)认真阅读所有原始资料。(2)寻找重要意义的陈述。(3)对相似的观点进行辨别,升华主题。(4)对反复出现的观点进行编码。(5)所有文字内容返回受访者处进行核实。邀请1名熟悉质性研究方法并未参加本研究的研究生分析资料并提炼主题,主题争议部分与研究小组共同讨论达成一致。

2 结果

通过对10名护士访谈资料进行分析整合,临床护士在开展“互联网+陪诊服务”工作期间主要的体验和感受包含以下3个主题:分别是“互联网+陪诊服务”的参与动机、服务中存在的问题、需求与建议。

2.1主题一“互联网+陪诊服务”的参与动机

2.1.1提高经济收入 本次受访对象大部分属于中等收入人群,从事“互联网+陪诊服务”可以缓解经济压力,增加收入,产生经济效益,N2:“可以增加我的收入,我愿意干这个职业。”N5:“一上午就能完成一单,一单100元,我们医院的一个夜班都没这个高。”N8:“我对薪酬很满意,工作轻松。”N9:“利用我的休息时间多挣点钱,反正一个人在家闲着也是闲着。”

2.1.2提升职业价值 参与互联网+陪诊服务的护士均表示此项工作能提升职业价值,一是来源于患者及家属的满意和认可。N4:“有客户认为,这项服务很值得,节省了他看病时间,感觉自己就像贵宾一样被对待。”N5:“做这个工作既可以增加经济上的收益,也可以助人为乐,得到客户的夸赞。”N6:“很多患者对我的陪诊服务非常满意,一些患者还保持着微信联系,过节会收到祝福消息。”N10:“有好几个患者完成就医后都找我要电话号码,想要主动推荐给其他人。”二是产生职业自豪感。N3:“刚好可以用我的能力帮助那些家属不在身边的人,使患者治病过程顺利进行,让我很有成就感,此处有微笑。”N4:“曾经有一个患者对我说,社会需要我们这种人才,不仅能顺利治病,还能缓解她们的焦虑情绪,他说的这些话让我感到很自豪。”

2.2主题二 服务中存在的问题

2.2.1担忧自身安全 大多数受访者提到服务过程前及过程中会对自身安全产生担忧。N3:“第一次接单的第一晚上睡不着觉,虽然已经提前到医院熟悉环境,但还是担心自己不能顺利完成工作。”N7:“由于面对的都是有疾病的人群,心态和常人是不一样的,有时候会害怕他们做出一些伤害我人身安全的过激行为。”N9:“我记得有一个病人患有抑郁症,但在接单后联系患者家属了解病情的时候并未如实相告,陪诊过程中说的话不超过3句,工作无法进行下去,又不敢离开患者半步,只好联系患者家属。这件事对我的影响还是挺大的。”

2.2.2工作耗时长 “互联网+陪诊服务”作为“互联网+护理服务”的项目之一,对护理专业技术要求低,主要的难点为工作耗时长,陪诊过程需要协助患者排队、检查、拿药等整个诊疗过程,完成1单至少需要半天时间。N1:“我平时上班已经很累了,完成1个订单还得花1天时间,很少有空闲时间接单,平均1个月也就接一两单吧。”N4:“完成1个订单至少花费半天时间,算上坐车时间,1天时间就没了。此处叹了一口气。”

2.2.3社会支持度低 通过访谈了解到互联网+陪诊服务的社会支持度低,绝大部分人并不知晓此项服务。N2:“在我做互联网+陪诊服务之前,问过同学、朋友、亲戚、邻居,其中只有1个人听说过这项服务,听说过的那个人还觉得不靠谱,怕是医托。”N3:“身边的人知道我在从事陪诊服务工作后建议我不要再去了,好好做好医院的工作才是最重要的。” N6、N8:“多次遇到过患者的不理解,不愿意让子女花这个钱,耐心解释后才支持我的工作。”

2.3主题三 需求与建议

2.3.1建议开展专业知识及相关沟通服务培训 任何岗位专业培训必不可少,想要提高陪诊服务质量就需要组织开展专业知识及相关沟通服务的培训。N4:“希望平台的微信公众号上可以有一些陪诊流程的培训。”N5:“我沟通能力不行,如果有可以学习一下与陪诊服务相关的沟通技巧就好了。”N7:“我觉得平台可以增加突发事件的应变能力的技能培训,确保护患双方安全。”

2.3.2需优化平台接单或派单服务系统 部分受访者表示平台的接单和派单服务设计有待完善,需优化平台接单或派单服务系统。N1:“我觉得这个派单不合理,有时候单多得没人接,有时候单少抢不到。”N9:“平台派单量少,距离又太远了,我有时候不想接。”N10:“我建议预约单一旦接单后不能随意取消,如果客户违约也需要付钱,不然很浪费我时间。”

2.3.3加大社会和管理者的支持 访谈资料发现陪诊服务社会支持度低、知晓度低,因此,受访者渴望加大社会和管理者的支持。N3:“我爸妈担心我,怕我上当受骗,又是女孩子,毕竟没有多少人了解这个行业。要是平台可以在媒体上打打广告,可以获得更多人的支持。”N7:“这个软件下载量低,定单不多,我希望这项服务的管理者可以多打一些广告来提高百姓对陪诊服务的认识,从而支持这些工作。”N9:“希望护士长可以调整一下排班,在我下夜班后可以多休一天,多支持一下我的陪诊工作。”

3 讨论

3.1建立健全“互联网+陪诊服务”社会保障体系建设 本研究结果显示,建立标准化的服务流程、购买职业保险、健全法律保障制度是护士在参与实践“互联网+陪诊服务”中的主要期望点。这些需求主要表现为陪诊项目不明确,涉及到部分患者的生活服务项目难以明确;陪诊过程耗时较长,意外风险均为护士个人承担,护士需综合考虑接单因素后进行陪诊;部分单位或医院认可度低,陪诊服务的合法性受到患方及就诊医院的质疑。这与谢红[9]研究结果基本相似。但本研究发现所有参与“互联网+陪诊服务”的护士均认为“互联网+陪诊服务”的意义不仅是实现几个工作派单,更重要的是实现护理服务延续性,拓展护理职业的服务领域。在不断优化平台建设的基础上,可提高护士从事该工作的积极性、提高患者的认可度[10-11]。互联网陪诊服务能为老年患者就诊提供便利,弥补大型医院导诊服务的不足,满足患者各种就诊需求,是人性化护理的推进实施,也是护士社会价值的重要体现[12]。因此,相关保障部门及各级医院应不断提升认知水平,及早建立健全法律、法规和医疗保障制度,加强医院的管理体制建设,充分利用陪诊护士的人力资源,进一步优化医疗机构工作流程,提高服务意识[13]。

3.2提高经济收入、提升职业价值是护士参与“互联网+陪诊服务”的主要内在因素 本研究结果显示,所有访谈对象均认为参与“互联网+陪诊服务”可提高经济收入,接受本项服务的患者对就医体验满意度均较高,对医护形象有良好的改观,使患者整个就医过程更加顺畅,节约患者就诊时间,同时也减轻了患者家属的负担,各行业各司其职,最大限度节约劳动资源,实现资源优化配置。随着医疗信息化的不断推进,重庆市三甲医院基本实现网络及机器终端挂号、缴费、打印报告的全覆盖,且大医院门诊面积较大、就诊环节程序较繁琐等问题,是老年患者单独就诊的主要障碍。徐晓红[14]指出,护士亟需互联网+护理服务平台来展现自己的才能,提升自我能力和社会地位。本研究进一步发现,所有受访护士均来自于二甲医院,经济收入相对较低、护士职业压力小、休息时间较多,具备充足的参与条件。同时,陪诊服务专业知识要求较低,极大降低了陪诊护士的职业风险。因此,在实施推荐“互联网+陪诊服务”过程中,应从经济收入和职业价值等多方面进行引导,积极调动基层医院护士的参与性,加大宣传力度。

3.3完善平台服务建设,开展专业知识及相关沟通培训 各个陪诊服务平台的工作流程和学历、年龄、专业等存在较大的差异,参与护士缺乏专业性的指导培训。现有各级服务平台主要通过经济收入对相关护士进行引导,缺乏陪诊服务的职业教育培训和患者需求分析。同时,平台应建立完善的陪诊服务培训体系,加强陪诊护士对护患沟通协调、多项检查的统筹安排、患者意外事件的处置、护患纠纷等应急预案的演练,确保各项陪诊服务安全、舒适,护士想要获得更多社会认可就必需具备高专业水准以及沟通技能[15],本研究进一步发现,参与护士对陪诊服务的长远担忧主要来源于平台建设体系的不健全,缺乏护理专科性的引导。各项就诊服务过程中未对护理专业内涵进行融入。各平台应不断细化陪诊服务需求,建立各级专科、专病类的陪诊方案,吸纳专科护士的参与,奠定高质、优效的陪诊服务质量。

综上所述,“互联网+陪诊服务”作为互联网护理服务的项目之一,是满足患者高需求的重要举措,也是优质护理的重要体现。在国家政策的支持下,互联网+陪诊服务近几年得到了较大的发展,但担忧自身安全、工作耗时长、缺乏健全的社会保障体系等仍是护士参与“互联网+陪诊服务”过程中面临的独特问题。如何进一步优化“互联网+陪诊服务”国家社会体系的建设、不断完善平台服务建设、开展专业服务培训、促进从业人员的成长是当前亟待解决的关键问题。访谈对象均来自重庆市,存在一定的地域局限性。未来可开展多地区、大样本的访谈,以及质性与量性相结合的研究,进一步验证本研究的可靠性。