中国民办高校区域分布的发展态势及影响因素

韩宗纯

(吉林外国语大学教育学院,吉林长春,130117)

一、引言

经历了波澜壮阔的历史沿革,民办高校已从“公办高校的有益补充”发展成为“高等教育事业的重要组成部分”。截至2021年9月30日,民办普通高校共762所,占全国普通高校的27.65%。其中,民办本科高校412所,占全国普通高校的14.95%,民办专科高校350所,占全国普通高校的12.70%。[1]

民办高校规模扩张前期,政策环境相对宽松,为民办高校的发展提供了有利契机。然而,民办高校综合实力不强、办学质量不高、办学层次偏低、高收费乱收费等问题引起了社会的广泛关注,政府监管随之而来,加强了对民办高等教育的规范管理。民办高等教育的政策环境随之发生了改变,公办高等教育供给日渐充裕,民办高校进入了发展滞缓、举步维艰的瓶颈期。近两年,国家出台相关政策助力民办高校发展,因而研究中国民办高校的区域发展问题具有理论与现实的双重必要性,既关系到民办高校的生存发展,又关系到高等教育的战略布局。

二、民办高校区域发展的分布态势

(一)非均衡性发展,地区差异明显

非均衡性发展是民办高校区域分布的一大特征。根据2018—2020年四大地区民办高校数量差异情况可知(表1),东部地区民办高校数量最多,中部与西部地区民办高校数量差异较小,东北地区民办高校数量最少。显而易见,民办高校的区域分布呈现非均衡性发展的特点,并且与经济发展水平、社会人口状况之间存在着千丝万缕的关系。

表1 2018—2020年四大地区民办高校数量变化情况 单位:所

非均衡性发展是相对于均衡性发展而言的,非均衡性发展强调动态调整,注重效率;均衡性发展强调协调一致,注重公平。改革开放以来,国家不断调整区域发展战略,经历了以效率优先导向的东部沿海地区优先发展、以缩小差距为导向的区域协调发展、以共同发展为导向的区域统筹发展三个阶段的演变,民办高校的区域发展态势与区域发展战略相吻合。

(二)区域集群分布,院校竞合发展

区域集群分布是民办高校区域分布的又一重要特征。我国民办高校依托核心城市或大型城市群,呈现区域集群分布,形成了京津冀城市群、长江三角洲城市群、成渝城市群、中原城市群、山东半岛城市群等多个民办高校聚集区域。民办高校集中分布于经济发展水平较高的核心城市或省会城市,利用区域内的经济实力、师资力量、充足生源等优势条件形成高校集群,发挥共享效应、匹配效应、学习效应,优化民办高等教育资源的合理配置。在新发展格局下,民办高校集群分布服务于国家战略发展需求和区域经济协同发展需求,有利于形成点线面结合的民办高校发展空间格局,推动区域内民办高校的竞合发展。

(三)院校数量有所下降,招生规模扩张

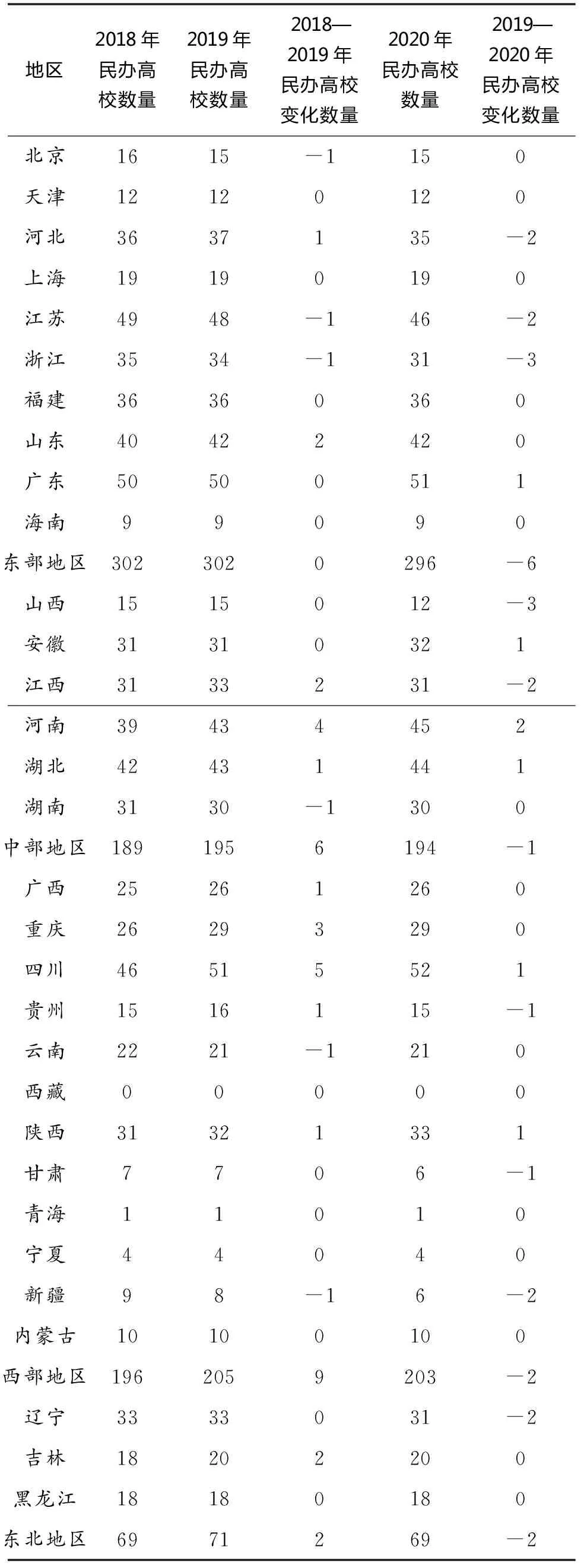

对比2018年、2019年、2020年公办高校与民办高校的数量变化(表2),公办高校总体数量保持稳速增长,而民办高校总体数量2019—2020年有所下降。

表2 2018—2020年公办高校与民办高校数量变化情况

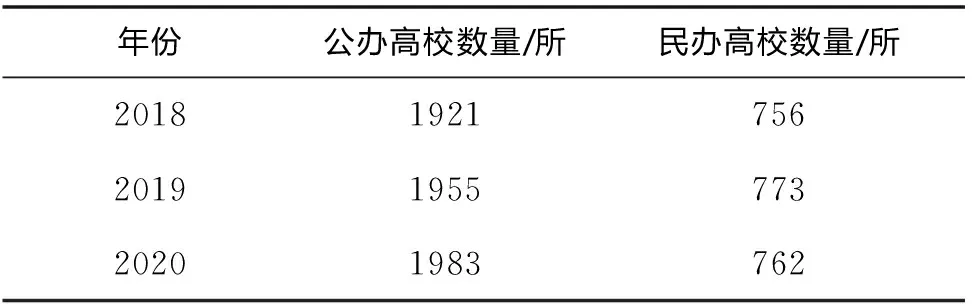

2018—2019年民办高校总体数量有所增长,四川、河南、重庆、山东、吉林、江西、湖北、陕西、广西、贵州、河北11个省、自治区、直辖市的民办高校数量保持增长,而北京、浙江、江苏、湖南、云南、新疆6个地区民办高校数量出现缩减;2019—2020年民办高校总体数量有所减少,四川、湖北、陕西、广东、安徽、河南5个省份的民办高校数量保持增长,而山西、浙江、江西、河北、辽宁、江苏、新疆、贵州、甘肃9个省份民办高校数量有所下降(表3)。

表3 2018—2020年各地区民办高校数量变化情况 单位:所

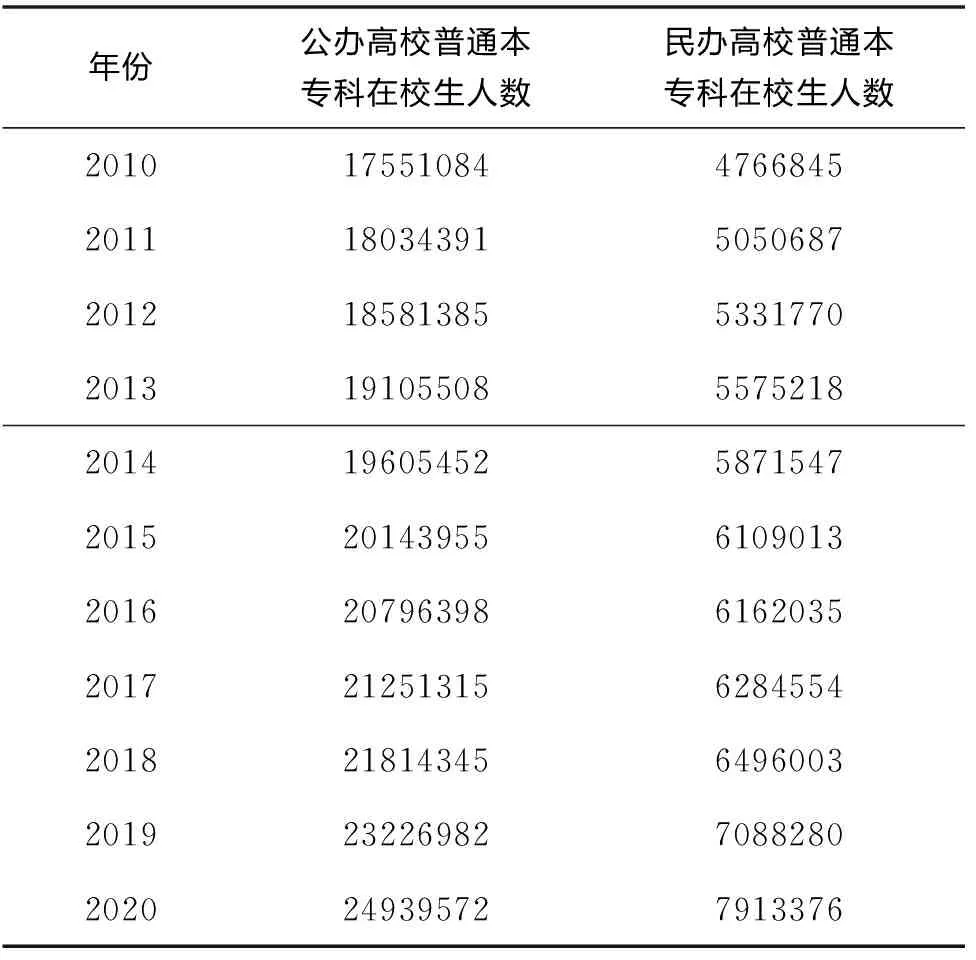

民办高校数量有一定波动,但校生规模仍持续扩大,如表4所示。近些年,为加速迈入高等教育普及化阶段,民办高校的招生规模迅速扩张。2021年7月,《教育部关于“十四五”时期高等学校设置工作的意见》提出“以高质量发展为主线,从严控制设置数量,坚持规划先行,强化规划的严肃性、约束性”的基本原则[2],既要严格控制高等学校的数量,又要保证高等教育毛入学率的提升。现阶段高等教育进入普及化阶段,民办高校作为高等教育事业的重要组成部分,扩大民办高校在校生规模显得尤为必要。

表4 2010—2020年公办高校与民办高校普通本专科在校生数差异情况 单位:人

三、民办高校区域发展的影响因素

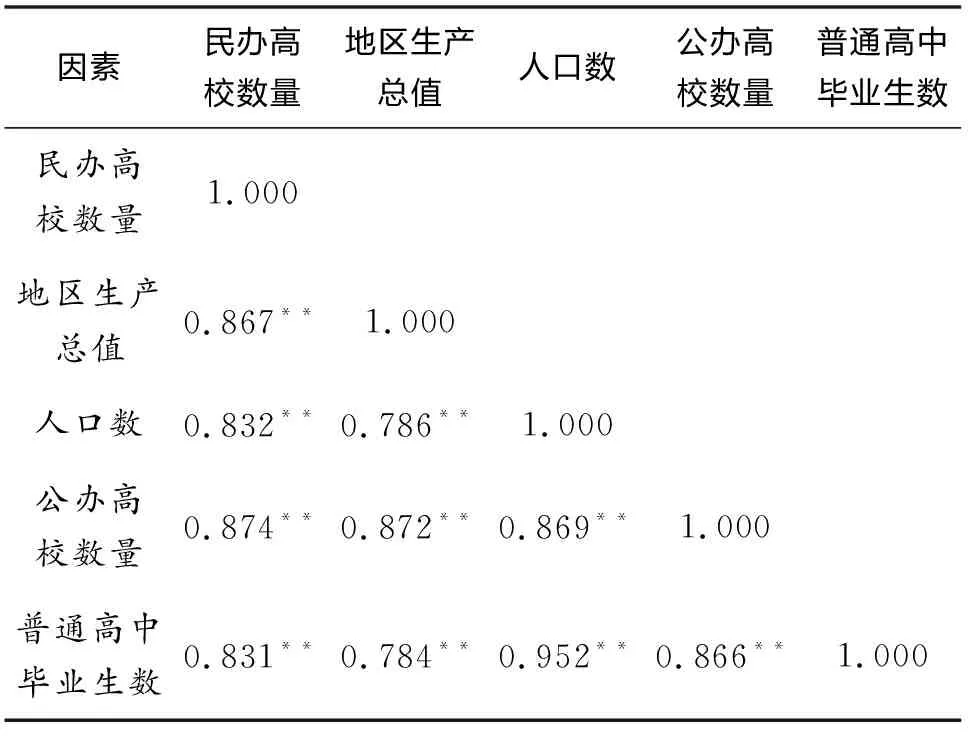

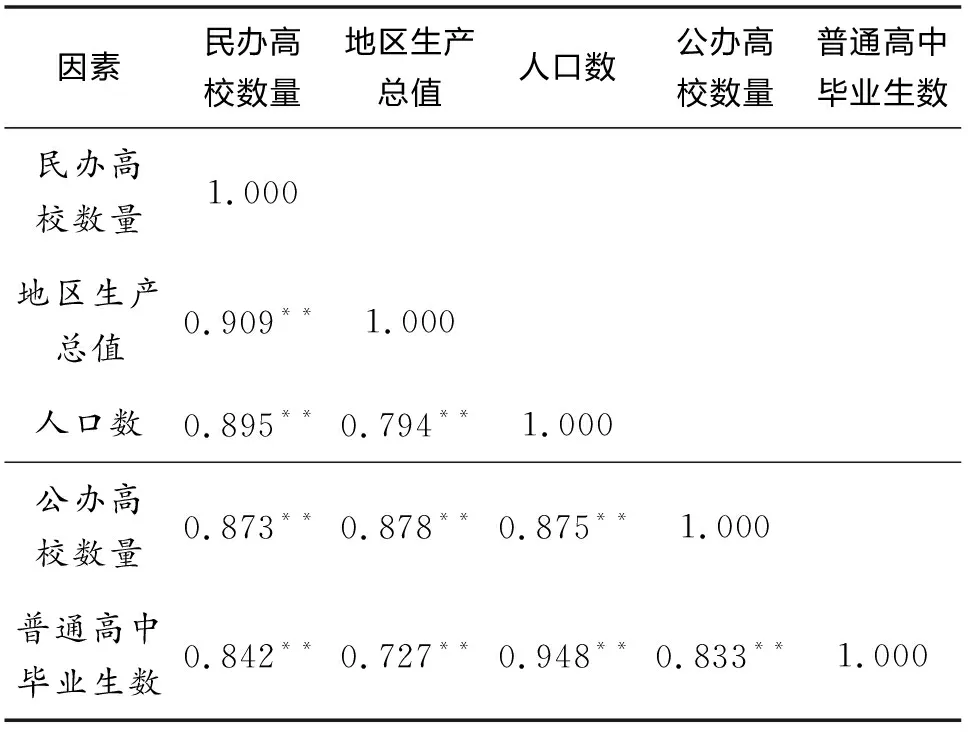

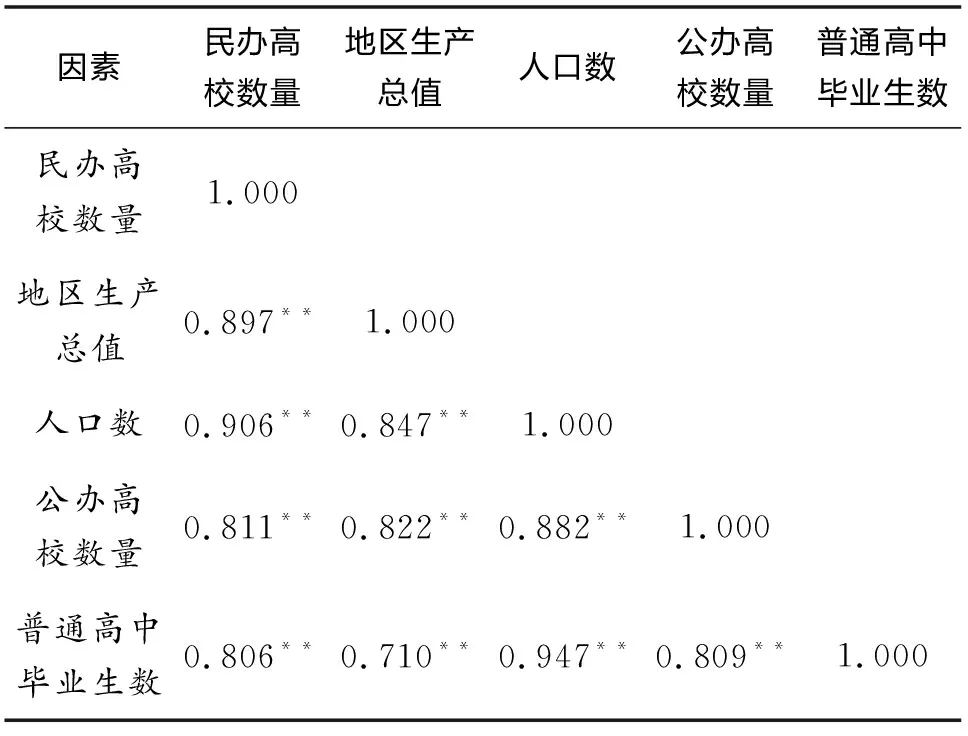

国内学者对民办高校区域分布影响因素主要从经济发展水平、社会人口状况、政府的政策导向、教育供给和需求等方面进行探讨。本研究选取各地区民办高校数量作为因变量,选取各地区生产总值、人口数、公办高校数量、普通高中毕业生数作为自变量,从实证角度出发,提出以下研究假设:第一,经济发展水平对不同区域民办高校的发展会产生显著影响;第二,社会人口状况对不同区域民办高校的发展会产生显著影响;第三,公办高校规模对不同区域民办高校的发展会产生显著影响;第四,普通高中毕业生数对不同区域民办高校的发展会产生显著影响。2009年、2014年、2019年民办高校规模与各因素间的相关分析结果见表5、表6、表7。

表5 2009年民办高校规模与各因素间的相关分析结果

表6 2014年民办高校规模与各因素间的相关分析结果

表7 2019年民办高校规模与各因素间的相关分析结果

利用SPSS 26.0软件计算民办高校的区域分布与各因素间的相关性,首先对整理得到的原始数据进行正态分布检验,由于所涉及的原始数据均不满足正态分布,故采用斯皮尔曼相关分析,主要分析结果如下。

(一)经济因素

以地区生产总值为自变量,以民办高校数量为因变量,2009年、2014年、2019年经济因素与民办高校区域分布的相关分析结果表明:经济发展水平与民办高校数量的相关系数分别为0.867、0.909、0.897,p(0.000)<0.01,呈显著相关,假设1得到验证。我国民办高校的区域分布很大程度上受制于经济发展水平,与经济发展水平相适应,经济发达地区民间资本投资意愿更为强烈,人们对高等教育的需求量更大。

然而,经济发展水平与民办高校区域分布之间并不是简单的线性关系。例如,2019年,四川的民办高校数量增至51所,位居全国民办高校数量第一,但其经济发展水平并非第一,说明区域经济发展水平并不完全决定民办高校的发展。在一些情况下,经济发达地区,公办高等教育资源充足,制约着民办高校的发展空间;经济欠发达地区,公办高等教育资源欠缺,公共财政对高等教育的投入紧缺,为民办高校发展提供了有利的契机。

(二)人口因素

以人口数为自变量,以民办高校数量为因变量,2009年、2014年、2019年人口因素与民办高校区域分布的相关分析结果表明:人口数与民办高校数量的相关系数分别为0.832、0.895、0.906,p(0.000)<0.01,呈显著相关,假设2得到验证。随着社会的不断变迁,人口因素逐渐成为影响民办高校区域分布的关键性因素。广东、山东、河南、江苏、四川等人口数量众多的省份,民办高校数量也跻身前列,社会人口状况直接影响民办高等教育发展的规模和走势。

少子化社会在教育领域会衍生出许多问题,民办高等教育事业也会受此影响。与2019年相比,2020年全国人口出生率为8.52%,下降1.96%。人口规模的变化影响高等教育需求,高等教育适龄人口的变化影响民办高等教育规模,日本少子化带来的招生难问题也为我国民办高等教育事业的发展敲响了警钟。[3]对民办高等教育的发展而言,少子化问题是一个潜在危机,未来我国高等教育适龄人口将总体呈波动下降态势,对民办高校的发展规模产生重要影响。

(三)供给因素

以公办高校数量为自变量,以民办高校数量为因变量,2009年、2014年、2019年供给因素与民办高校区域分布的相关分析结果表明:公办高校数量与民办高校数量的相关系数分别为0.873、0.811、0.852,p(0.000)<0.01,呈显著相关,假设3得到验证。无论是公办高校还是民办高校,都为受教育者提供教育机会。区域内公办高校规模越大,民办高校的投资空间越小,而公办高校规模越小,民办高校的投资空间越大。因而,公办高校的数量是影响民办高校数量的重要因素。

(四)需求因素

以普通高中毕业生数为自变量、以民办高校数量为因变量,2009年、2014年、2019年需求因素与民办高校区域分布的相关分析结果表明:普通高中毕业生数与民办高校数量的相关系数分别为0.831、0.842、0.806,p(0.000)<0.01,呈显著相关,假设4得到验证。教育需求不是一个纯经济学的范畴,除经济意义外还有广泛的社会内涵,将支付能力引入教育需求概念中,才能把握教育需求的实质。教育需求是社会、企业和个人对教育机会有支付能力的需要。我国民办高等教育的发展主要源于过度需求,而非差异化需求。[4]普通高中毕业生数量影响高等教育需求,高等教育需求影响高等教育供给,进而影响民办高校的规模。

四、民办高校区域发展的价值意蕴

(一)推动高等教育发展进程的动力之源

民办高校区域发展为实现高等教育大众化以及推动高等教育普及化做出了重要贡献。改革开放后,经济社会的发展使高等教育需求不断扩大,然而公办高等教育资源十分有限,难以满足人们对高等教育的需求,民办高等教育在此背景下应运而生。2019年,全国高等教育毛入学率超过50%,开始迈入高等教育普及化阶段,我国普通高校在校生人数总计33178974人,其中,民办普通高校在校生人数为7090134人,约占全国普通高校在校生总人数的21.37%,体现出民办高校对国家高等教育事业发展的资源性贡献。民办高校不断扩大招生规模,提升高等教育毛入学率,是推动高等教育发展进程的动力之源。

(二)振兴中西部高等教育的时代之需

民办高校区域发展不仅缩小了区域高等教育发展差距,也优化了高等教育布局结构。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出要“优化区域布局结构。设立支持地方高等教育专项资金,实施中西部高等教育振兴计划”[5]。2010—2020年,为积极落实中西部地区高等教育振兴计划,中西部民办高校数量由408所增至466所,新增了58所。中西部民办高校的发展,服务于区域协调发展战略,致力于缩小区域高等教育发展差距,符合振兴中西部高等教育的时代需求。

(三)促进高等教育机会公平的创新之举

高等教育机会是否公平是衡量和提升高等教育公平的重要场域。东部地区高等教育资源充足,而中部、西部和东北地区高等教育资源有限。民办高校的规模扩张为高等教育资源有限的中西部地区带来新的活力,提供更多高等教育机会,弥补高等教育的供给不足,更好地满足人们高质量、多样化的教育需求。民办高校因其独特的市场性既兼顾效率又促进公平。民办高校的区域发展进一步优化了高等教育资源配置,促进了高等教育机会公平,创造性地推动了教育公平和社会公平。