祁太秧歌《看秧歌》的单字调腔格研究

梁宇翔

一、祁太秧歌概述

(一)祁太秧歌起源与发展

秧歌为百戏之源,是在田间插秧、薅秧的劳动过程中哼唱而产生的,又与古代祭祀神农、祈求风调雨顺等活动息息相关,是劳动号子、武术、杂技、戏曲、音乐相融合的一种综合艺术。秧歌在我国因地域不同,流传的形式也各有不一,有歌舞式、戏曲式、快板式等,如陕北秧歌、胶州秧歌、东北秧歌等。本文中的祁太秧歌是山西地区具有代表性的以戏曲式为主的秧歌。祁太秧歌流行于山西晋中祁县与太谷县,是在山西传统大戏晋剧影响下产生的民间小戏。关于小戏的定义,曾永义的《戏曲源流新论》中有阐述,可解释为:小戏演出的故事情节很简单,贴近普通民众的生活,故事题材来自日常生活;小戏的角色行当简洁,小旦、小生、小丑并非全部出场,有“二小戏”“三小戏”之分;小戏的扮相以简洁为主,最初演员身着常服进行表演。小戏中的小旦角色大多数为“男扮女装”,这与小戏“滑稽”的特点有密切的联系。祁太秧歌经过长期的发展,表演形式增加了人物行当的分类,所以文中的祁太秧歌就是流行于山西晋中地区的民间小戏。祁太秧歌产生于民间,创作于民间,发展于民间,根植于民间,是山西民歌艺术海洋的一支分流。

“秧歌”一词,最早被记录在太谷县的一句民间俗语中:“庄王耍丑耍得好,正宫娘娘把头包,真龙天子唱秧歌,满朝文武把锣敲。”(庄王为后唐皇帝李存勖)之后对秧歌的记载较少。宋元时期,是祁太秧歌的萌芽阶段,被称为“地秧歌”。明清时期,潮商、晋商、徽商是中国历史上的“三大商帮”,晋商势力兴起,晋商富甲天下,全国各地商业贸易往来频繁,此时的地秧歌吸收了安徽凤阳花鼓走街串巷的表演艺术,逐步发展成为“街头秧歌”,也叫“踩街秧歌”“过街秧歌”。元宵节是晋中地区最大型的社祭活动,当地人称之为“闹红火”,也叫“闹社火”。过去每个村都有过街秧歌队伍,每年正月十五社火活动时,过街秧歌队伍必须要在锣鼓声中,走完全村各街才算为止。秧歌队伍一边扭一边唱,演唱内容较为即兴,一般为对神灵的敬畏和保佑来年好收成。清代中叶,秧歌搬上了舞台,秧歌艺人在秧歌中增加了小丑、小旦、小生角色,并增加了贴近当地生活的口头剧目。民国时期是秧歌发展最为活跃的时期,几乎人人都会唱秧歌,每个村都有秧歌班,是当时村与村之间交流的重要手段,也是人民群众的主要娱乐活动。1912 年,由高锡华发起,成立了“易俗社”,致力于秧歌的改革。1923 年,祁县谷恋村家庭秧歌班“易俗社”成立。1951 年榆次专署在祁县成立“祁太秧歌研改社”,组织各县艺人作秧歌研改,后录入《中国戏曲词典》,正式定名为“祁太秧歌”。2008 年,太谷秧歌(以“祁太秧歌”的名称)被列入第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

(二)祁太秧歌唱腔音乐

祁太秧歌的唱腔音乐是山西众多民歌小调中最具有特色的一种,与传统大戏不同,祁太秧歌并没有失去其最质朴的精髓,以方言入韵,以土语增色,语言诙谐幽默。秧歌表演并没有固定的舞台局限,舞台陈设简易,在20世纪60 年代之前都以素服表演,之后由于秧歌剧目的丰富而增加了表演服饰。祁太秧歌伴奏乐器最初以呼胡、笛子、笙、唢呐等为主,最初为唱完就打,打完就唱。秧歌的声腔句式结构多样,有单一句式结构,有复杂句式结构,衬词衬腔活灵活现,以方言演唱入韵来塑造人物形象,与秧歌唱腔相互交融成特有的旋律曲线,这也为本篇论文提供了重要的理论依据与论点。

二、祁县方言单字调与腔格

(一)祁县方言单字调

祁太秧歌中的“祁太”二字,分别指位于山西晋中市的两个县城,分别为“祁县”与“太谷县”,两县彼此相邻,互相接壤,当地人口中总会说“金太谷,银祁县”,这种比拟说明了两县在经济、政治、文化等方面的相互融合。所以,祁县与太谷县之间的文化交流也较为频繁,方言发音、声调也较为相似,所以为祁太秧歌的产生和发展提供了重要的语言基础。词曲是两个名词的组合,词为歌词,曲为曲调,祁太秧歌符合词曲相结合的旋律曲线,依字调来行腔。研究一种戏曲,当地的方言也是研究的重点。当祁县秧歌艺人唱秧歌时,就以祁县方言来演唱,太谷秧歌艺人演唱时,就以太谷方言来演唱。由于笔者为祁县人,所以本文论述的方言为祁县方言,以祁县方言语调为重要研究内容。

古之善歌者有语,谓当使“声中无字,字中有声”,意思为古代善于唱歌的人,他们之间都有一种演唱的技巧,就是要做到“声中无字,字中有声”。由此可以看出演员不仅要具备良好的音乐素养,将音乐曲调完整地进行表达,更要善于依字行腔,懂得曲唱中词与曲的融合,如果两者没有完美融合,只能为“念曲”或“叫曲”。祁太秧歌的特点是易于传唱,曲目来自民间世俗生活,秧歌演唱者即兴创作能力较高,根据所闻所见即兴演唱,所唱的曲调都是根据方言衍生出来的。

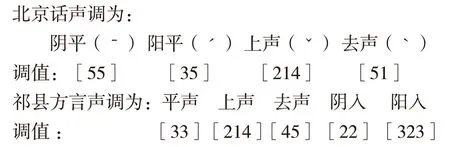

以下是普通话与祁县方言音调值对比:

祁县方言中单声字调,例如:

平声[33]:刚、开、婚、寒、穷

上声[213]:古、口、好、五、买、老

去声[35]:近、盖、汉、共、害

阴入[22]:急、曲、黑、格、歇、岳、密

阳入[323]:局、食、续、合、热、杂、鸭、舌

(二)腔格概述

腔在音乐中包含三层含义:语言读音、旋律乐节、乐曲旋律。旋律乐节的腔所指片段,乐曲旋律是指一乐句以上的旋律,多用唱腔来表示。依字行腔,依每个字的声调发音走向而形成的旋律线。依字行腔具有一定的规范,这种规范称为腔格。腔格是受一定字调调值的制约而相应形成的音型,也就是说,腔格就是在字调阴、阳、上、去、入调值的影响下,根据字调而形成的旋律片段,走向各异,字调在一定程度上对行腔有规范。按照字调调值,可以将腔格大致分为三个类型:

上趋腔格:旋律线由下向上运动(↗)

下趋腔格:旋律线由上向下运动(↘)

平直腔格:旋律线平直运动(→)

上趋腔格:

上升腔格:(↗)阳平字调(35)升调

降升腔格:(↘↗)上声字调(214)

下趋腔格:

下升腔格:(↘)阴平字调、去声字调

升降腔格:(↗↘)去声字调(51)

去声字调腔格较为特殊,字调为↘,但是通常配用的腔格为(↘↗)腔格。普通话没有保留入声字,入声字的腔格为断腔。阴入调值高,腔格应高于相邻字音腔格;阳入调值低,腔格应低于相邻字腔格。

三、《看秧歌》单字调腔格研究

《看秧歌》是祁太秧歌中最具有代表性的一首曲目,是两小旦的演唱,其中选段讲述了太谷县的两姐妹听闻北王村唱秧歌,即使天公不作美,但也阻挡不了想去看秧歌的热情,由此可见秧歌在人们心中的重要地位以及受欢迎的程度。《看秧歌》为五句半式,在五句唱腔的基础上进行了叠加创作,旋律欢快明朗,易学易唱,唱腔曲调正如黄河九曲十八弯一般,烘托出愉悦、欢乐的情绪,也体现了人民的淳朴率真,塑造了两位少女的活泼感。其中以祁、太方言来演唱,增加了特色方言拟声词以及叠词语言,使人物形象更加活灵活现。

祁县方言有五个单字调:平声(不分阴阳声调)、上声、去声、阴入、阳入。根据对《看秧歌》曲谱的研究,结合祁县方言发音与单字调腔格的关系,可将祁太秧歌的腔格概括为:

平声字调[33]:“台”“秧歌”“回来”。“台”所配的是平直腔格,“台”重复作为衬词,此处更能凸显小旦唱腔的特色;“秧歌”“回来”两个词组则使用的是下趋腔格,通过谱例观察可以看出,这几个平声字所用腔格都是先上升后下降的腔格,为下趋腔格中的“升降腔格”。“秧歌”和“回来”两词组,是两个平声字调的组合,在遵循方言字调发音的同时也在乐句的末端有一种自然的断句,使听者能够明显地感知乐句之间的转换。

去声字调[45]:“唱”“妹”这两个字使用的是下趋腔格,旋律走向没有先上升后下降,是下趋腔格中的“下降腔格”。在方言发音中,两个字尾音发音向上,但是在演唱时配下降腔格,“唱”之后的“秧”“妹”之后的“走”在方言中均为平声字,调值低,是为了更好地与之后的平声字调相结合。

阴入字调[22]:北王村是太谷县的一个地名,“北王村”是一个词组,“北”所用的腔格高于邻字“王”的腔格。

阳入字调[323]:“雷”,则与阴入字调腔格相反,为低于邻字的腔格,“雷”字的旋律低于相邻的“声”与“天”,进行了八度的跳跃,“忽外外外儿”是方言中的拟声词,表示雷的声音较大,加上八度与拟声词的旋律,使曲调更加灵活,增添了活力。

综上所述,祁太秧歌《看秧歌》中的平声字调运用平直与升降腔格;上声字调运用下趋腔格的升降腔格;去声字调运用下降腔格;阴入字调运用高于邻字腔格;阳入字调低于邻字腔格。祁太秧歌婉转又多变的唱腔风格,诙谐幽默的表演风格,可以完美地表达出人民内心的质朴与对现实生活的写照,具有浓郁的乡土气息。简单是其深受大众喜爱的原因之一,演员门槛较低,编曲创作与演出演员可能为同一人。秧歌艺人有灵活的创作才能,可以根据已有的唱腔曲调,对唱词根据现场进行改编,与观众进行良好的互动,使观众能够以切身的体会被演员带入情境中。让观众听得懂是最终目的,为了将两者很好地融合在一起,就要求创腔者遵循腔与词的规律,遵守两者旋律线条走向规律,使腔与字很好地融合,形成良好的运动规律。

秧歌艺人的创作才能很高,但是需要用辩证的观念来看待此问题。一方面,秧歌艺人为了迎合少数观众的喜好,会将传统具有教育意义的作品进行篡改,甚至与主题相悖,使得人们对秧歌的期盼值降低;另一方面,秧歌艺人有灵活的创作才能,可以根据已有的唱腔曲调,现场对唱词进行改编,与观众进行良好的互动,使观众能够以切身的体会被演员带入情境中。两个辩证的角度相统一,要求演员演唱字正腔圆,是曲唱必须要遵守的规则,让观众听得懂,是曲唱的最终目的。但是由于方言声调的多样性,这种线条规律并不能一直保持下来,在创腔时,也不应完全受此束缚,根据语境与人物内心情感加入衬词和衬腔、装饰音,可依字行腔,亦可依腔换字,两者相互结合,做到对腔词关系的“活从”。在演唱与创腔时应避免墨守成规,如果只按照规律行腔,那么听起来唱腔会很古板、枯燥,在一定程度上会对创腔形成一种禁锢,缺少戏曲、曲艺应有的色彩,不会成为乏味生活的调剂品,只会被遗忘。

祁太秧歌是祁县、太谷人民群众在音乐中最具有代表性的结晶,在唱词内容、唱腔结构上融入了祁、太二县人民的智慧。通俗易懂的语言、悠扬动听的曲调成为人民群众生活中不可缺少的调剂品,是人际交往中必不可少的一种手段,与人民群众日常生活有密切的联系。语言是传播文化的重要载体,各地方言音调对地方戏曲唱腔曲调有着重要的影响。随着时代科技、市场经济的繁荣发展,喜爱与传承民间艺术的人越来越少,会说方言的年轻人也越来越少,在弘扬传统民间戏曲文化的同时,不能忽视方言的存在,有方言才有民间戏曲,只有方言得到了更好的发扬,才能使具有特色的民间艺术瑰宝得以淋漓尽致地展现。

四、结语

祁太秧歌以方言来演唱是其特色之一,但也成为祁太秧歌发展的局限性之一,需要在保护其方言演唱的特色时,创作出更有活力、更具有时代气息的秧歌曲目。通过方言与唱腔相结合的研究,以国家对传统文化的重视为具体指导方向,为祁县方言的保护、祁太秧歌的传承做出一些贡献,为祁太秧歌的发展增添新动力,将这一民间艺术瑰宝继续延伸。将两者共同发展,共同弘扬,共同研究,做到真正地传承。