Co-Mo-Re体系1 200℃等温截面的测定

柴祎迪 鲁晓刚,2

(1.上海大学材料科学与工程学院,上海200444;2.上海大学材料基因组工程研究院,上海200444)

镍钴基高温合金具有优异的高温强度、蠕变性能和抗高温氧化腐蚀性能,主要应用于航空航天领域,如航空发动机的工作叶片、涡轮盘、燃烧室等[1]。为了提升镍钴基高温合金的力学性能,通常需要添加不同种类和含量的合金元素,如Al、Cr、Mo、W、Re 和Ru 等,实现固溶强化、析出相强化和共格强化,大幅度提高镍钴基高温合金的耐热性能。但这些元素的添加常常会导致TCP(topologically close packed)相的析出,削弱镍钴基高温合金的力学性能[2-3],所以在其成分设计和后续加工处理时,往往需要避免这些有害相的生成。Co-Mo-Re体系是镍钴基高温合金重要的三元子体系之一,其相图的确定对于镍钴基高温合金的成分设计和工艺优化具有重要意义。

目前已有文献报道了对Co-Mo-Re三元系相图的研究[4-5],但存在不少错误,且相的空间分布关系并不明确。因此有必要对该体系重新进行系统性的相图研究,以期为后续热力学优化提供可靠的试验数据。

1 试验材料与方法

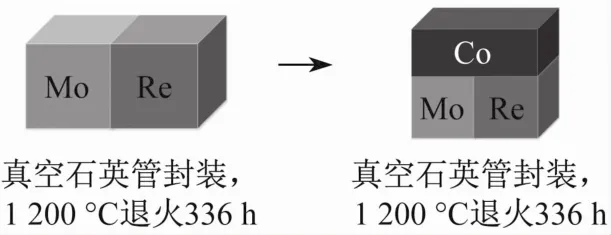

试验材料为纯Co(99.9% )、纯Mo(99.99% )和纯Re(99.999% )。对于合金法试样,将原材料按合金目标成分进行计算和称取质量,然后使用WK-II型非自耗真空熔炼炉在氩气保护下熔炼得到纽扣锭。为保证合金试样成分均匀,每个试样反复熔炼5次。将纽扣锭线切割成5 mm×5 mm×5 mm的试样,封入石英管并充氩气在弗恩森炉中进行1 200℃保温1 080 h的退火处理。对于扩散偶试样,将熔炼好的纯金属试样线切割、打磨和抛光后,用ZC-ZK/WY3型扩散设备先对纯Mo和纯Re试样施加1 kN压力,在1 000℃保温2 h制成Mo-Re扩散偶,封入石英管并充氩气在弗恩森炉中进行1 200℃保温336 h的退火处理,然后再加上Co扩散制得Co-Mo-Re“品”字形三元扩散偶,再次封入石英管并充氩气在弗恩森炉中保温336 h。扩散偶制备流程如图1所示。5组合金法试样(A1~A5)及扩散偶试样(D1)的化学成分及热处理工艺如表1所示。最后将上述试样取出后水淬,进行镶嵌、打磨和抛光,使用SHIMADZU EPMA-8050G型电子显微探针(electron probe microanalyzer,EPMA)和D/MAX2500V PC 型X射线衍射仪(X-ray diffractometer,XRD)进行表征。

图1 Co-Mo-Re扩散偶制备流程图Fig.1 Schematic graph for fabrication of Co-Mo-Re diffusion couple

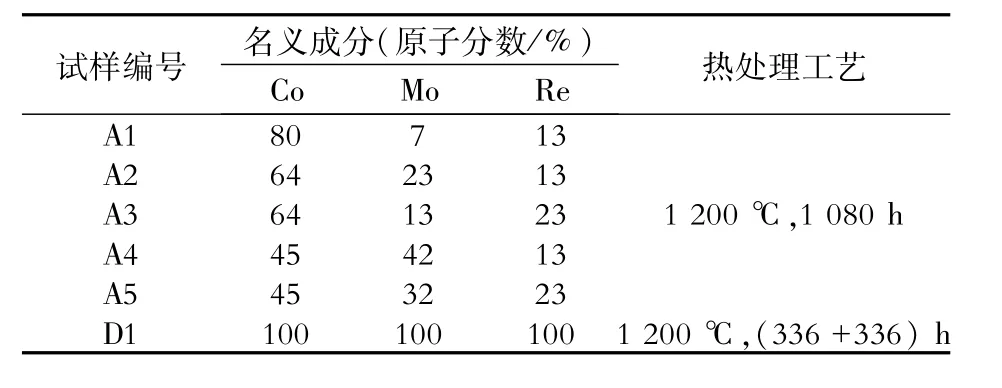

表1 试样的化学成分及热处理工艺Table 1 Chemical compositions and heat treatment processes of the samples

2 结果与讨论

2.1 合金法试验结果

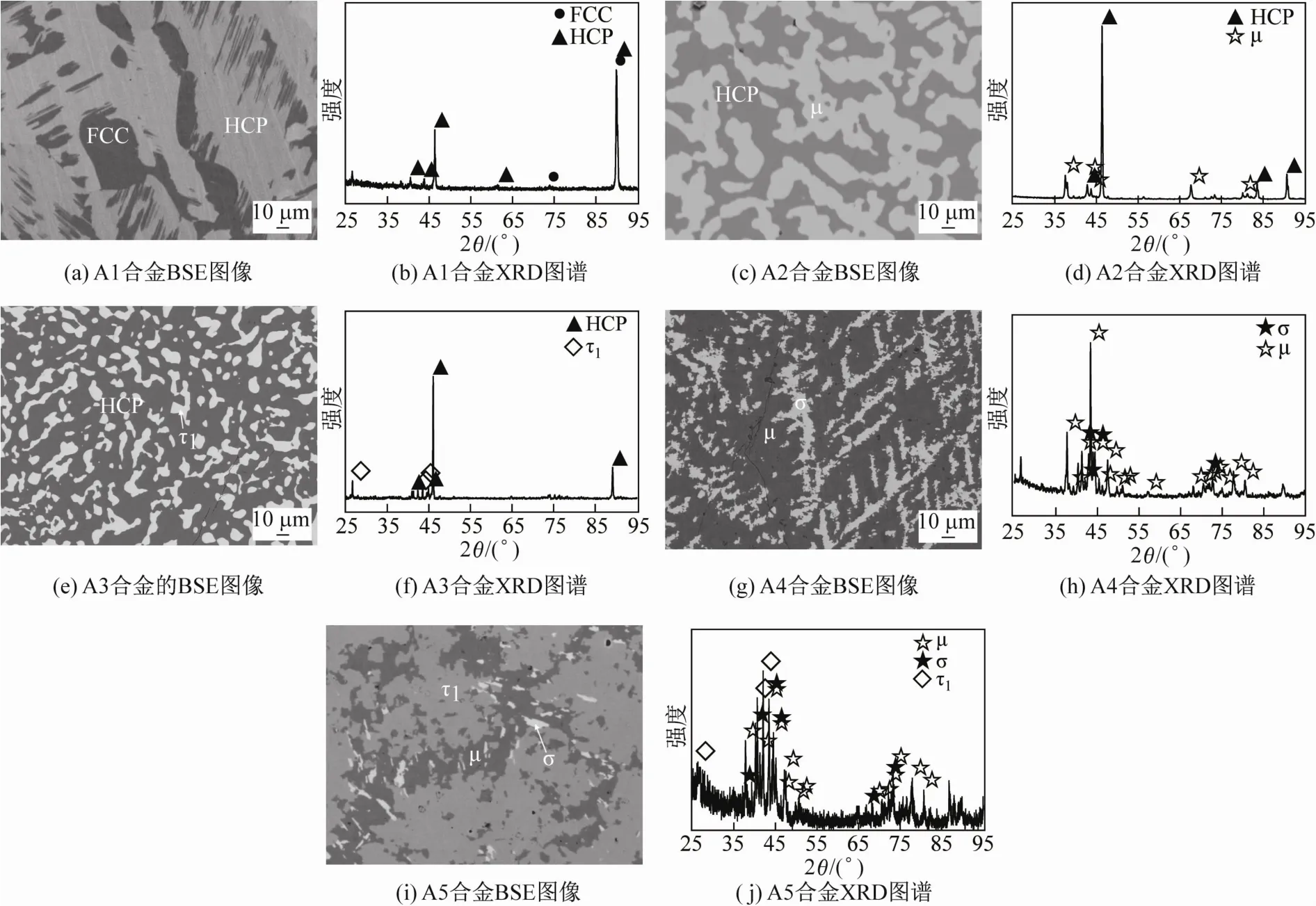

图2为Co-Mo-Re三元系合金试样经1 200℃退火1 080 h后的背散射电子(backscattered electron,BSE)图像和XRD图谱,经EPMA测得其平衡相相组成及成分如表2所示。

图2 Co-Mo-Re合金试样经1 200℃退火1 080 h后的BSE图像及XRD图谱Fig.2 BSE images and XRD patterns of Co-Mo-Re alloy samples after annealing at 1 200℃for 1 080 h

表2 Co-Mo-Re合金试样的平衡相组成及成分Table 2 Equilibrium phases and their compositions in Co-Mo-Re alloy samples

结合图2和表2可知,A1合金由两相组成,黑色相为FCC,其成分为Co82.84Mo6.86Re10.3(原子数分数,% ,下同);灰色基体相为HCP,其成分为Co79.09Mo7.71Re13.2。

A2合金由均匀分布的两组组成,白色相为μ相,其成分为Co53.61Mo34.43Re11.96;灰色相为HCP,其成分为Co76.75Mo17.06Re6.19。

A3合金由两相组成,白色相均匀地分布在黑色基体相中,白色相为τ1相,其成分为Co52.72-Mo19.87Re27.41;黑色基体相为HCP,其成分为Co72.52Mo9.59Re17.89。其中三元化合物τ1的XRD图谱未被收录于国际衍射数据中心2016版的PDF卡片中,且未有相关文献报道过此化合物,为未知的新相。

A4合金由白色条状相和黑色基体相组成,白色条状相为σ相,其成分为Co37.81Mo45.99Re16.2;黑色基体相为μ相,其成分为Co50.26Mo39.25Re10.49。

A5合金由三相组成,白色相为σ相,其成分为Co37.76Mo34.87Re27.37;浅灰色相为τ1相,其成分为Co46.72Mo31.8Re21.48;深灰色相为μ相,其成分为Co50.1Mo32.09Re17.81。

2.2 扩散偶法试验结果

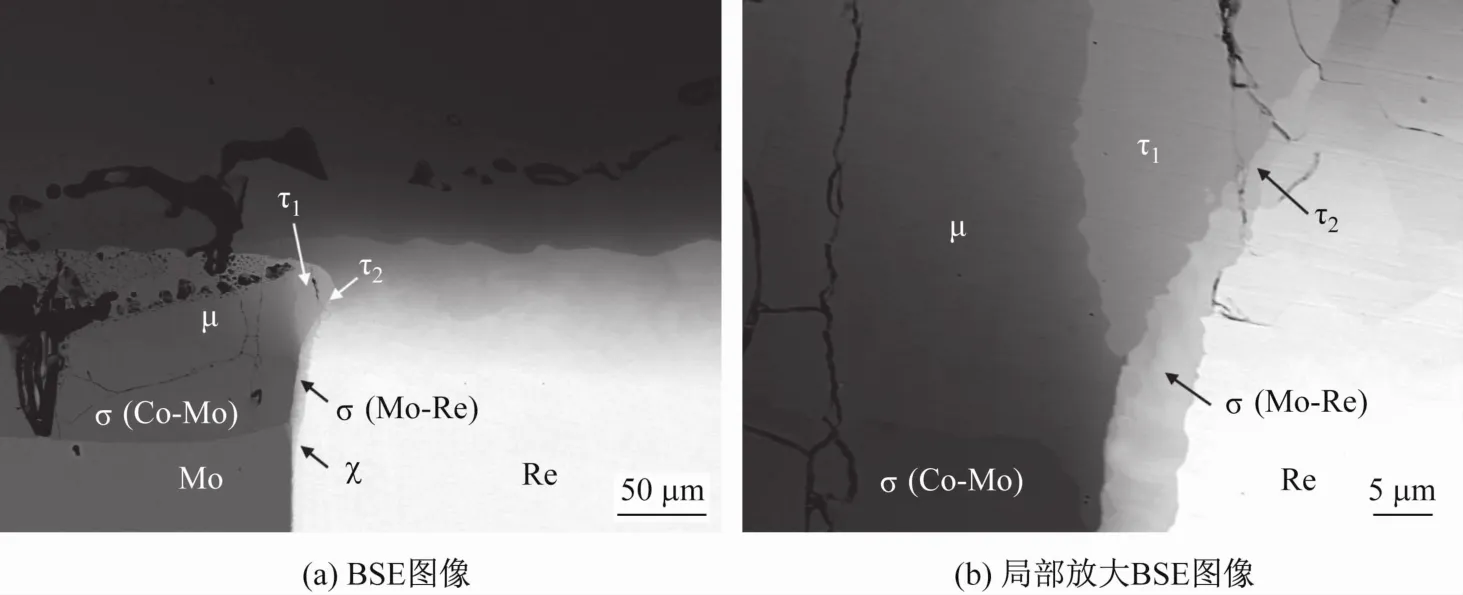

图3为Co-Mo-Re三元扩散偶经1 200℃退火(336+336)h后的BSE图像。退火过程中,Co、Mo与Re元素之间发生了广泛的互扩散。在扩散偶中观察到9 个相:FCC(Co),BCC(Mo),HCP(Re),μ相,σ 相(Co-Mo侧),σ 相(Mo-Re侧),χ 相,τ1相和τ2相。其中τ1相和τ2相为三元化合物,未见有相关文献报道,本文首次发现。表3总结了文献中化合物的晶体结构数据。

图3 Co-Mo-Re扩散偶经1 200℃退火(336+336)h后三元连接处的BSE图像Fig.3 BSE images of tri-junction areas of Co-Mo-Re diffusion couple annealed at 1 200℃ for(336 plus 336)h

表3 Co-Mo-Re体系1 200℃时的固相及晶体学信息Table 3 Solid phases and their crystal structures in Co-Mo-Re system at 1 200℃

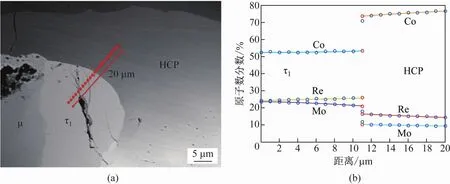

原则上,通过测量扩散偶三元联结点附近的相成分就可以得到等温截面上的三相平衡区。然而,由于电子散射的影响以及联结点附近的相面积很小,难以通过EPMA直接准确地测量三相组成[8-9]。因此,本文测量了两相平衡的结线。使用EPMA在垂直于相界面处测量一系列成分点,然后通过成分-距离曲线外推到相边界,即可获得两相平衡的结线,进而将每条结线外推至三相区后即可获得三相区结线。以图4为例,在垂直于τ1和HCP相边界等距离1 μm测量21个成分点,然后使用Matlab拟合成分外推至相边界(红色圆圈位置),即可得到τ1和HCP相的结线。表4列出了EPMA测定的1 200℃ Co-Mo-Re三元扩散偶的两相区结线数据。

图4 扩散偶典型区域BSE图像(a)及其外推成分-距离曲线(b)Fig.4 BSE image of typical area of the diffusion couple(a)and its extrapolated composition-distance curve(b)

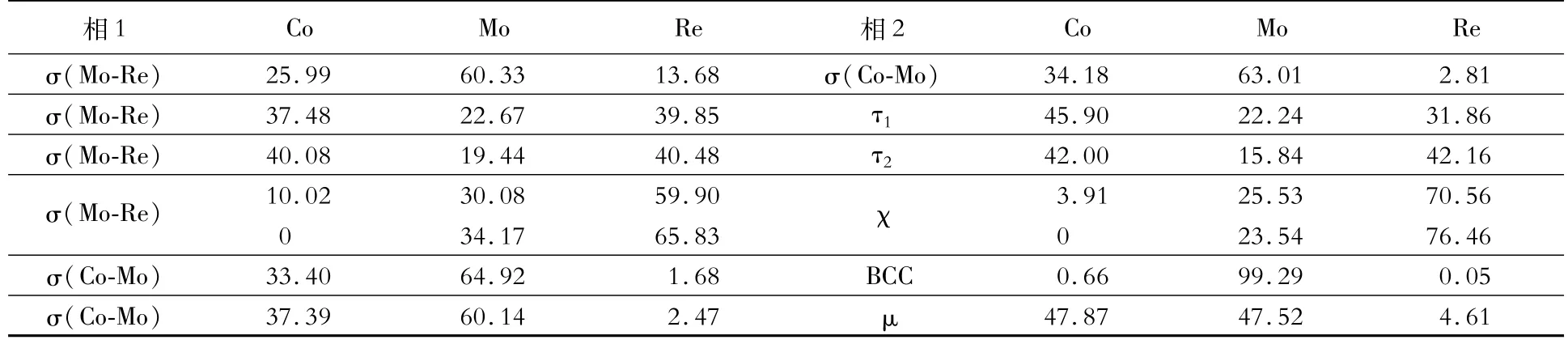

表4 Co-Mo-Re三元扩散偶在1 200℃的两相平衡成分(原子分数)Table 4 Equilibrium compositions of two-phases in Co-Mo-Re diffusion couple at 1 200 ℃ (atom fraction)%

表4(续)

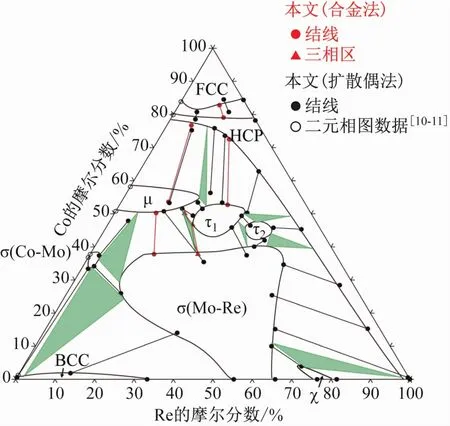

2.3 Co-Mo-Re三元系相图

图5是根据合金法和扩散偶法试验结果绘制的Co-Mo-Re三元系1 200℃等温截面。可以看出,Re在μ相中的固溶度较大,Co在σ(Mo-Re)相中的固溶度也较大。此外,两种方法所得结果吻合较好,可以相互印证试验的准确性。

图5 Co-Mo-Re三元系1 200℃等温截面Fig.5 Isothermal section of Co-Mo-Re ternary system at 1 200℃

3 结论

(1)Co-Mo-Re三元系1 200℃等温截面由9个单相区、16个两相区和8个三相区组成。单相区分别为FCC、BCC、HCP、μ、σ(Co-Mo)、σ(Mo-Re)、χ、τ1、τ2,两相区分别为FCC + HCP、HCP + μ、HCP +τ1、HCP +τ2、HCP +σ(Mo-Re)、HCP +χ、BCC +σ(Co-Mo)、BCC +σ(Mo-Re)、μ +τ1、μ +σ(Mo-Re)、μ +σ(Co-Mo)、σ(Co-Mo)+σ(Mo-Re)、σ(Mo-Re)+τ1、σ(Mo-Re)+τ2、σ(Mo-Re)+χ、τ1+τ2,三相区分别为HCP +μ +τ1、μ +τ1+σ(Mo-Re)、τ1+ τ2+ σ(Mo-Re)、τ1+ τ2+ HCP、HCP+τ2+σ(Mo-Re)、μ +σ(Co-Mo)+σ(Mo-Re)、σ(Co-Mo)+σ(Mo-Re)+BCC、σ(Mo-Re)+χ+HCP。

(2)发现了新的三元化合物τ1和τ2相,这些化合物的晶体结构有待作进一步的研究。