租差理论视角的深圳白石洲更新机理演进研究*

隋馨慧,刘卫斌,龚帅佳

前言

区别于增量规划,通过空间政治经济学的视角,城市更新的实质是资本利用空间的再造进行循环的结果。由于涉及到土地产权和交易成本,注定是一个政府、企业、业主等多方主体的利益博弈过程。因此,城市更新实现的前提是要在现有空间收益的基础上,各方主体通过利益博弈达成一致,通过合适的空间措施创造更新的增值收益,即“租差”。新马克思主义地理学家尼尔·史密斯(Neil Smith)提出租差理论,认为城市空间生产是权力和资本对“租差”的逐利行为,“租差”的生产和分配逻辑是理解城市更新的关键[1]。

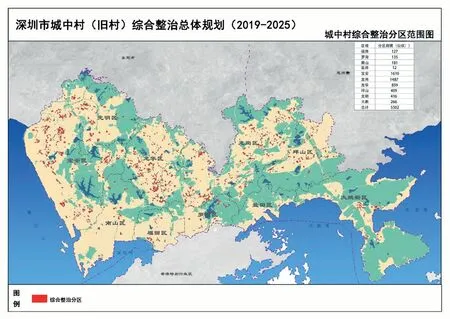

最近几年,我国城市更新价值观和方法出现了重要转型,深圳市在更新方法上也屡有创新。深圳于2018 年发布《深圳市城中村(旧村)综合整治总体规划(2018-2025)(草案)》,提出以“综合整治为主、局部拆建为辅”以及“允许城中村的适当保留”的改造政策。2021 年8 月31 日住建部发布《住房和城乡建设部关于实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,提出由于大拆大建的开发方式导致房租大涨等问题需做严格限制和预防。城中村更新如何实现由“拆”变“治”,现今成为城市规划的热点问题和难点,各种研究方兴未艾。在此背景下,本文选取深圳市城中村更新典型代表——白石洲片区为研究对象,采用“租差”模型来分析白石洲片区更新,通过历时性深入地探讨不同阶段更新得以推进的“租差”机理,以期对更科学地设计“租差”模型和推动城中村可持续的更新有所启发。

1 租差理论溯源与在中国的发展

1.1 租差理论源起与国外研究

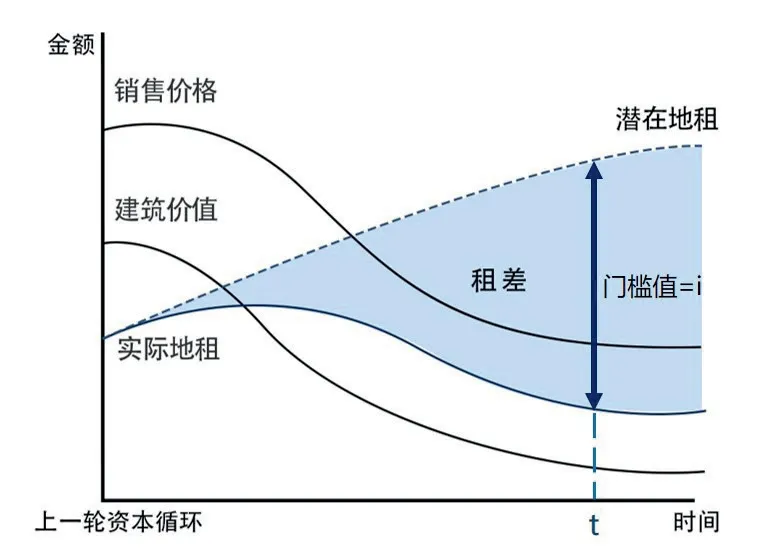

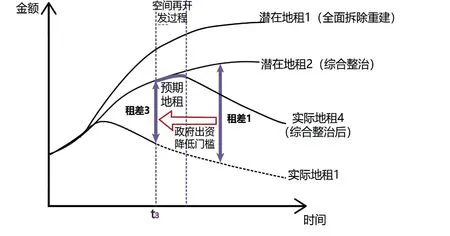

图1 史密斯“租差”原始模型

1979 年,Neil Smith 从资本的角度分析内城更新的绅士化现象时提出租差理论,在这一理论中,“租差”是指“潜在地租(potential ground rent)与实际地租(actual ground rent)之间的差额”(图1)。其中潜在地租是指在“最高且最佳”土地利用下能够被资本化的地租总量,实际地租是指现行土地使用下实际能够获取资本化地租的总量[2]。当一个地块刚开发时,业主往往致力于经济价值最大化,此时实际地租等于潜在地租,“租差”为零。之后两者出现分化:一方面,由于城市环境改善和基础设施提升,潜在地租不断提高。另一方面,沉淀在特定地块的资本短期无法流转,并且建筑物的维护需要投入大量的人力和资金,导致实际地租下降。随着两者差距扩大,资本便有了足够的利润空间(即“租差”超过门槛值i 或时间到达t 时,图1),进而会创造合适的条件启动城市更新[3-6]。

租差理论提出之后,迅速引起了西方多位学者的关注,莱伊(David Ley)、布拉萨(Bourassa)、克拉克(Clark)等学者指出理论存在的漏洞并提出修正的方法[7-9]。区别于过去拘泥于“租差”如何精准测算的争辩,如今其理论更加关注。一方面,直接将租差理论作为解释城市绅士化和城市更新的重要理论工具,如对韩国荒废社区“租差”扩大是推动重建项目的物质条件的分析[10];另一方面,研究者开始关注政府对“租差”的实现和分配的影响,如对黎巴嫩贝鲁特改造中政府行为影响“租差”实现的研究[11]。

1.2 租差理论在中国研究的发展

中国租差理论最早由中国台湾学者李承嘉于2000 年引入并译为“租隙理论”[12]。现今研究主要将理论作为分析工具用于以下三个方面;一是绅士化现象的研究工具,如宋伟轩等学者对南京内城中产阶层化现象和“租差”核心驱动作用的研究[13];二是解释城市空间发展的理论工具,如洪世键围绕租差理论解释中国城市空间演变、城市空间再开发、不平衡发展、企业化地方政府等进行了较为系统的研究[14-18];三是城市更新的分析工具,也是当下研究的热点,如丁寿颐以广州为例,研究其更新制度对城市更新的影响机制[3];阴劼以深圳为例,发现土地性质和实施主体对租隙产生了差异化的影响[19]。此外,姜凯凯等学者将租差理论用于解释城市消费空间生产的机制和特征[20]。

区别于欧美,租差理论在我国的研究及发展有其自身特点。其一,租差理论是基于西方土地私有制前提下,而中国土地所有权归属国家或集体,土地所有权等土地权利分属不同主体;其二,与西方国家主要基于市场调节的、自我改造式的城市更新模式不同,我国城市更新更多是在政府主导与控制下改造[14],因此必须充分考虑政府主导的土地开发规则对“租差”演变的影响;其三,将多元主体纳入租差理论是Neil Smith 的创新之处,但国内外的多元主体结构存在差异[21]。基于此,国内多位学者对传统租差理论进行了不同程度的修正。如洪世键指出不同主体的潜在地租曲线存在差异,政府获得“最高且最佳利用”的潜在地租,而业主在一定的土地开发外部规制条件下,其潜在地租向下偏折[14,17];宋伟轩等学者提出“实际租差”与“预期租差”的概念用以分析住房拆迁与新建过程中的空间开发[13];姜凯凯等学者提出增加“预期地租”的概念提供一个对比不同开发方式收益情况的分析工具[20]。可以看出,随着城市更新的方式、政府参与主体目的和措施的不同与变化,租差理论研究框架仍需不断改进。

1.3 对租差理论的改进

基于以上分析,本文结合选取的研究对象的更新历程,对租差理论研究框架进行如下改进:

(1)基于我国城市更新自身特点,本文将不同更新模式下的不同主体对“租差”的改变融入租差模型中。潜在地租是由“最高和最佳利用条件”所决定的,这实际上隐含了潜在地租需要通过改变土地用途或土地开发强度与形式来实现[14]。在城市更新的过程中土地开发权的转移,使获得潜在地租的主体发生变化,不同的利益主体往往可以实现差异化的潜在地租。

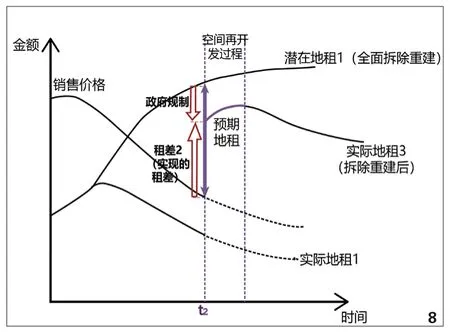

(2)原始租差模型只探讨了城市更新的启动条件和时间,本文将研究城市更新启动过程中,不同开发方式下“租差”的实现过程及租差模型的变化情况。潜在地租是最高最佳土地利用下的资本化地租总量,因此实际开发的过程,就是将“潜在地租”更大程度的转化为“实际地租”的过程。为了分析不同开发方式下在多大程度上将“潜在地租”转化为“实际地租”,本文借用姜凯凯等学者提出的“预期地租”的概念(图2),即某种开发方式下预期可以实现的最大地租[20]。显然,“预期地租”与“实际地租”的差额是城市更新过程中“实现的租差”(图2)。后文将结合案例进行实证分析。

2 白石洲片区的更新历程

白石洲片区位于深圳市南山区东部,以深南大道为界分为白石洲北区与南区两个部分(图3)。其中北区包括新塘村等五个自然村和沙河工业区,南区只有白石洲村一个自然村。

研究选取白石洲片区为案例有以下考虑:其一,白石洲片区自2005 年到至今,其片区更新在不断调整,贯穿了深圳城中村更新发展的整个历程,是较好的全周期的研究样本;其二,片区在不同的更新阶段中,采用了不同的更新方式并产生了不同的结果,其更新不同阶段“租差”的实现路径、方式等不同,可以通过模型进行对比分析。以下通过租差理论视角将白石洲片区更新历程分为三个阶段进行分析。

图2 修正后的“租差”模型

图3 白石洲片区范围及白石洲片区高密度空间演进

2.1 政府通过城市化转地意图垄断“租差”,村民利用宅基地制度违建“握手楼”占取租差阶段(1980~2009 年)

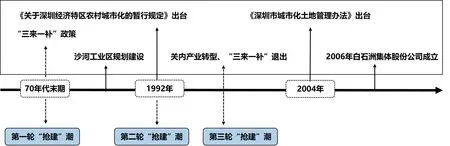

1980 年8 月,白石洲片区所处的沙河农场的土地被规划为工业区。1992 年深圳市政府将经济特区内的农村集体土地统转为国有土地,而白石洲片区的村民除了农村户口转为城市户口,其他大部分补偿均被搁置,白石洲片区变成了一个没有成立股份公司、没有确权村民宅基地、没有进行土地补偿和返还集体经济发展用地的“三没有”边缘体[22]。2006 年白石洲股份有限公司成立并代表村民与政府协商,2009 年政府将沙河工业区东区8.16ha 的土地补偿给村民,由股份公司管理,村民每年获得2000 元/人的租金收入。同时村民在这一阶段目睹深圳蓬勃发展吸引了大量外来劳动人口,开始在宅基地上“抢建”自建房租给外来人员,形成了三轮“抢建”潮(图4)。村民大量的非正规建设,形成了片区内高密度、凌乱的空间状态(图3)。

这一阶段在城市经济学的本质上是政府与村民对“租差”的争夺。政府征收村民的土地获得土地使用权及土地开发权,其可决定土地进行大尺度重建与成片开发,可实现“最高且最佳”土地利用,此时,最大化的“潜在地租”理论上被政府所占有(图5:潜在地租1)。村民面临开发密度、用途等多方面的限制,只能进行小规模宅基地住宅的建设和片区整治修缮,不能实现“土地最高且最优”的利用,因而村民的潜在地租向下偏折为无开发权状态下的潜在地租(图5:潜在地租2)。政府土地征转(占有“潜在地租1”)时以接近“实际地租”的价格支付给村民征地补偿,意图通过行政手段垄断“租差”(图5:租差1)并快速推进片区再开发(即意图t1时刻再开发),然而“运动式”征转地的结果使征地不彻底,白石洲片区成了未完善征转手续的历史遗留用地。此外,在日益增长的巨大物业价值诱使下,村民利用宅基地制度违建高密度的“握手楼”,使“实际地租”下降变缓(图5:实际地租2),占取了政府本想垄断的部分“租差”,片区再开发时间被推迟。

白石洲片区这类存量土地往往空间权益错综复杂,在政府意图垄断“租差”的过程中,村民多被排除在土地增值的获益群体之外。但单靠政府难以满足村民利益诉求,既有利益格局很难撬动,引入市场主体力量撬动片区“租差”成为不二选择。

2.2 政府通过更新制度设计撬动“租差”,吸引开放商、村民进行拆除重建阶段(2005~2020 年)

虽然白石洲片区再开发一再推迟,但政府解决城中村产权模糊、城市形象差等问题的决心不断增强,出台多项更新文件引导市场主体进入更新,其更新在2000 年代初终于拉开帷幕。2010 年白石洲股份有限公司正式申报白石洲片区更新单元计划,2011 年白石洲股份有限公司召开股东会议确定绿景集团为更新主体。2014 年白石洲北区列入深圳市更新计划中,规划名称为《沙河五村城市更新单元规划》(后文简称为《规划》),采取拆除重建的更新方式,拟拆除重建用地面积45.95 万m2。

图4 白石洲片区违规“握手楼”建设发展演进历程示意图

图5 第1 阶段:政府与村民争夺“租差”时期的“租差”模型

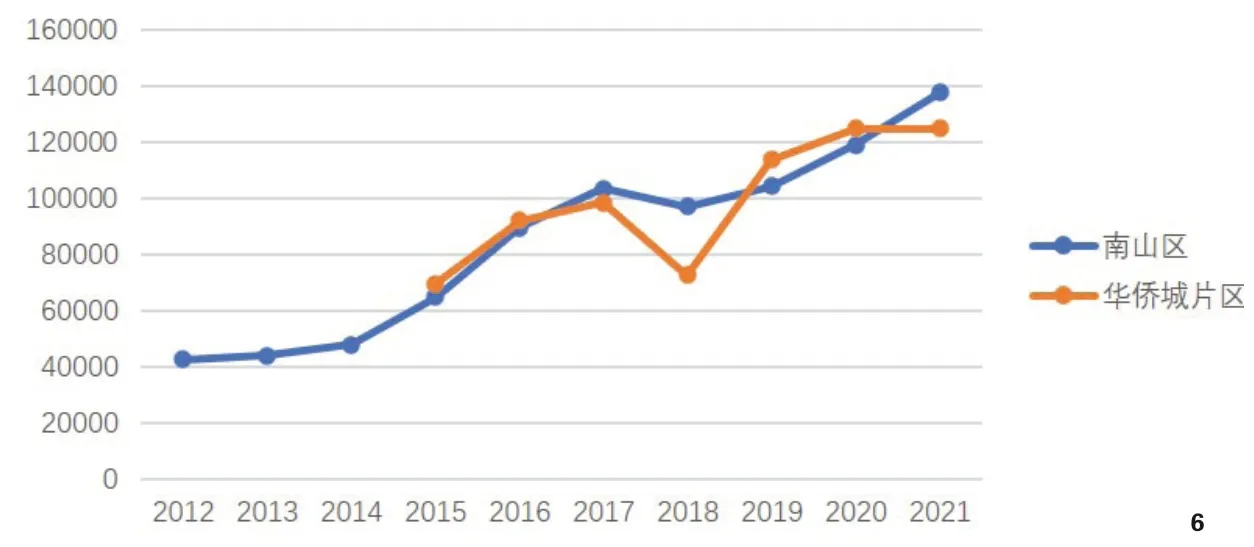

图6 白石洲片区周边居住用地新房平均成交价(元/m2)

图8 第2 阶段:拆除重建下开发商获得“租差”收益时期的“租差” 模型

这一阶段潜在地租不断增加,这可以从周边住宅成交价格中得到反映(图6)。政府土地征转失败使其放弃对租差的完全垄断,更多回归到宏观调控、制度设计等职能上,并引入对租差更为敏感的市场力量推进片区拆除重建式开发。政府通过一定的制度设计,试图保证开发主体的合理收益、满足其需要城市公共资源的补充完善的要求及对原有业主权益合理补偿。具体而言,其一,政府允许市场主体自行组织编制城市更新单元规划,具体地块开发强度可结合《深圳市拆除重建类城市更新单元规划容积率审查规定》重新测算。根据《规划》显示(图7),白石洲北区建设用地平均容积率为11.5,可售面积达到180 万m2,即使在限价影响下,吹风价可达12 万元/ m2,初步保守推算可售货值将超过2000 亿元,开发商获得足够满足的“预期地租”;其二,市场主体必须完成政府规定的城市道路、公共设施、市政设施及保障房比例等建设配置要求。此时,开发商获得的“预期地租”不能完全等于“潜在地租”,会因政府规制向下偏折(图8:预期地租);其三,政府除了使存量开发市场化之外,也将历史遗留用地用市场化模式完成合法化的过程,将其纳入可建设用地范围内。白石洲的拆迁赔偿中显示,现状每栋480m2以内选住宅,其余自建房面积补偿公寓,一次性地解决了存量开发市场化和历史遗留用地合法化的问题。开发商以等同于现状建筑的“销售价格”补偿给村民,村民的房屋得到博弈后的搬迁、安置等补偿,据公开消息显示,整个项目分为三期开发,一期建安成本、搬迁补偿等成本投入300 亿元,采用滚动开发收益模式,开发商获得最终“租差”的不菲收益(图8:租差2)。 这一阶段采用市场主导下依靠“租差”最大化并进行利益分配的城市更新方式,虽开发商、村民都获得较大收益,解决了历史遗留用地等问题,但也引发了新的城市问题。一方面,重建后的住宅的高额售价,使深圳对人才吸引力下降,企业营商成本日趋高昂的社会问题突显。另一方面,高强度开发的建设造成城市基础设施超负荷运转,已配置的交通、市政、公共服务设施承受巨大压力,新的城市安全隐患形成。因此,深圳政府在此阶段对没有立项进行拆除重建的城中村,也尝试过出资对其进行整治工作,但单纯依靠财政出资综合整治解决上述问题,政府的压力巨大且成效甚微。如何激活综合整治方式的市场空间,寻找新的撬动“租差”实现的“杠杆”,成为政府新阶段的难题。

2.3 政府更新价值观转变,转换“租差”实现方式,鼓励运营商和村民进行微更新阶段(2018 年~至今)

针对拆除重建的更新方式引发的上述城市问题和政府难题,为如何激活综合整治方式的市场空间进行多方尝试,在2018 年政府颁布政策《深圳市城中村(旧村)综合整治总体规划(2018-2025)(草案)》中提供了一条新思路:将全市55km2的现状“城中村”划定为综合整治区(图9),限制拆除重建,将市场引入到综合整治中,为寻找新的撬动“租差”的方式指明了新方向,政府、企业与村民形成了新的合作模式。

基于新出台的政策,在2018 年,与白石洲北区的拆除重建模式的更新不同,白石洲南区开始进行综合整治工作。首先,“政府出资、企业代建”的模式对公共区域进行整治。白石洲南区整治工程总价12437.44 万元,政府出资对社区治安等十几项内容进行整治。与以往综合整治不同的是,具体整治工作由运营企业—华润集团监督对公共区域的整治工作,一方面分担政府的工作量,另一方面运营商可与自身设计的整治方案进行结合,植入华润集团自身其他品牌,辅助打造出具有个性和特色的白石洲地区。其次,除了代建的工作,华润集团对部分楼栋特色改造成人才公寓,以运营商的身份“统租运营”村民房屋的租赁及管理。

图7 白石洲北区规划总平面图及经济技术指标

图9 深圳市城中村综合整治分区图

这一阶段政府改变了对城中村只有拆除重建才能解决城市问题的传统观点,肯定了城中村提供低成本城市居住空间、促进职住平衡等作用,转变更新价值观,将整治后的城中村住房纳入到深圳保障性住房体系中。首先政府通过财政主动投入的方式来降低整治修缮门槛和难度,提前了更新时机,给运营商的介入提供便利;其次,此过程整治的公共区域和华润集团植入的如商店、医疗等配套设施,提升了白石洲南区的整体环境品质,从而可相对提高白石洲南区单位面积的租金,运营商出色的运营能力可在t3 时最大程度将“潜在地租2”转化为“实际地租”(图10:“预期地租”等于“潜在地租2”);再者,对于人才公寓的改造,华润集团通过强大的平台优势将村民手中租赁过来的部分村屋改造成长租公寓,改造时将村屋室内空间进行现代化紧凑式改造[23],如原本一梯四户的村屋,每户平均约36m2,改建成一梯八户的公寓,每户平均约18 m2,华润以过去一梯四户时的“实际地租”约3000 元/户支付给村民,剩余的四户也以3000 元/户外租转化为华润集团的收益,运营商以“实际地租”的价格支付给村民,又以“预期地租”的价格统租运营,目前改造成功的有巢公寓共8 栋,建筑面积是5443m2,初步估算,运营商用约50 万元与村民签订统租协议,刨除改造成本约54 万元,改造后公寓户型有13m2~27m2不等,对应的租金2500~4660 元,全部租完预计纯收益约200 万元左右,既保证政府对人才公寓低租金的要求,又使自身获得“租差3”的利润收益。

3 总结与展望

本文引入租差理论并对租差模型进行了必要改进,将不同利益主体对地租的影响融入到租差模型之中,借用“预期地租”的概念,完善了在城市更新过程中租差模型的变化情况。在白石洲片区更新的历程中,政府治理意图的实现是更新启动的目标,而“租差”的撬动和实现方式是更新得以推进的关键。在拆除重建模式下,政府在满足其要求的前提下,通过制度设计,保证开发商的合理收益,从而撬动“租差”,开发商获得“租差”收益;在综合整治模式下,政府的更新价值观发生改变,通过政府出资、企业代建、统租运营等手段转变“租差”的实现方式,运营商和村民都获得收益。新时期城市更新需要解决的难点是在可持续发展的前提下,在使“租差”资本化激活时如何防止绅士化形式的居住分异。白石洲南区其微更新改造的综合整治模式进行了初步尝试。但应注意到,尽管不是整个片区的“居住替化”,此模式下依旧产生一定程度的绅士化现象,如何平衡此类微更新中的租差临界值和居住形式多样性的保护,应该值得进一步探索的研究工作。

图10 第3 阶段:综合整治下运营商获得“租差”收益时期的“租差”模型

图、表来源

图1:参考文献[8];

图2:参考文献[20];

图3:Ting Chen.A State Beyond the State-Shenzhen and the Transformation of Urban China[M]. nai010 publishers, 2017;240-244.

图4:参考文献[22];

图6:作者根据互联网检索数据绘制;

图7:《沙河五村城市更新单元规划》;

图9:《深圳城中村(旧村)综合整治规划(2019-2025)》;

图5、8、10 作者绘制。