社区花园的共建共治共享机制与碳中和举措*

——以深圳市南山社区共建花园为例

祝明建,童路琳,尚 媛,易 澳 ,云 翃

引言

随着中国飞速且粗放的城市化发展,许多老旧小区的公共空间因功能不适用、疏于管理,沦为“失落空间”,成为常见的“城市病”之一。这些空间长期被人忽视,事实上在寸土寸金的城市中,其具有较大利用潜力[1]。在这样的背景下,重塑城市“失落空间”,使其转变为重具吸引力和归属感的活力空间是实现城市人口、社会、文化、环境和健康需求的基础[2]。因此近年来,我国各地的城市微更新、棚户区改造、旧改等工作方兴未艾。另一方面,2019年10月党的十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,明确提出“坚持和完善共建共治共享的社会治理制度,保持社会稳定、维护国家安全”的工作要求[3]。这表明社会事务管理将朝着自上而下与自下而上途径相结合的方式转向,这与当前公共政策学界倡导“多中心治理”(polycentric governance)的理念相一致。这意味着社区“失落空间”改造将改变以往的设计范式,不再是政府或设计师单方的职责,需要包括政府、设计师、社区居民等多元主体的共同参与。2020 年9 月22 日,习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出“中国将力争2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和”,为社区更新提出生态要求。

社区花园作为最普遍最基本的城市绿地单元,其生态保护技术对于实现碳中和有积极意义。深圳市政府于2015 年起开展一系列城市公共空间微更新活动,由注重视觉效果转向注重实用功能、社区治理、低碳环保之间的平衡。笔者团队于2019 年起,对北京、深圳等城市“失落空间”进行了一系列研究与更新实践。深圳市南山区南山村社区花园营造微更新行动正是应对上述城市问题与发展要求的具体实践案例。

1 国内外研究现状

不同于“社区绿地”、“社区景观”等概念,“社区花园”的起源决定其具有公众参与性和生产性的内涵。“社区花园”最早出现在19 世纪的英国。当时英国城市的贫苦人民因圈地运动和工业化进程而失去土地,只能通过租用块地或份地(plot)种植果蔬,从而获得家庭必需的农业及经济支撑,形成以个人或家庭为单位的份地花园(allotment garden)。这便是城市社区花园的雏形[4,5]。之后逐渐演化出如蜜蜂/蝴蝶花园、治疗花园、自然教育社区花园、屋顶有机蔬菜花园等多种类型,功能也从最初的提供食物、经济收入等生活保障,转变为审美体验、环境教育、城市生物多样性保护等高级物质及精神追求的空间载体[6-9]。国外研究将“社区花园”界定为可存在于城市、乡野或任何土地的,为公众提供园艺体验、生态环保、乡土文化及经济满足等一系列服务功能的一种绿色空间形式[10-12]。在中国语境下,“社区花园”则是以保持绿地空间属性为原则,以强调社区共同参与为核心,以共建共治共享为方式的公众园艺活动场所[13,14]。 社区花园在国内尚属于新生事物,近年来研究发展态势蓬勃。较有代表性的社区花园项目初始于2014 年的上海,如上海杨浦区的创智农园,由同济大学刘悦来团队发起的公益组织(NGO)“四叶草堂”进行统筹管理。一批优秀的团队紧随其后,如:草图营造、泛境Pandscape 团队以及各大高校相关研究团队等,相继在北京、深圳、湖南、杭州、成都等城市开展了社区花园营造项目,如:北京三庙社区花园、深圳盐田月出智慧花园、湖南农业大学“娃娃农园”等[15-17]。国内对于社区花园的研究多关注景观领域、社会领域、城市规划领域的实践分析以及对国内外社区花园的对比分析[18]。

由于社区花园本身具有参与性,且当前正值我国社会治理转型期,因此我国社区花园的实践、研究多与公众参与、多利益主体等议题紧密关联。社会公共管理领域将多利益主体形成的多层级决策体系称为 “多中心秩序”(polycentric order),即一个系统里公民可以组织多个不同规模的管理机构,而非一个,并嵌套成多层级的管理体系;每个机构有相当大的独立性,并在限定权限内对特定地域范围制定和执行规则[19]。“多中心秩序”概念最早由英国学者迈克尔·博兰尼(Michael Polanyi)提出[20],之后由美国学者文森特·奥斯特罗姆(Vincent Ostrom)、查尔斯·蒂布特(Charles Tiebout)、罗伯特·沃伦(Robert Warren)等人引入社会公共管理领域[21]。早在1970~1980 年代,埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)基于五千多个小规模的公共池资源管理案例的荟萃分析发现自主组织的多中心治理在政府“公有”与市场“私有”之间的可持续的公共资源管理模式[22,23]。目前多中心管理的视角被推广至灌溉系统、林业、渔业、遗产村落等公共资源的管理研究,并且证明有效[24,25]。社区花园作为城市社区的公共资源,应该引入多中心秩序的视角研究如何构建可持续的社区治理结构。

面对城市化带来的生态问题,人们渴望“生态”、“和谐”的居住环境。在生态方面,朴门永续设计利用社区花园的农业生态系统构建可循环的、低碳的景观设计;生态社区建设规划提出在有限的绿地面积上,采用乔灌草立体营造森林植物的方式增大植物生物量,以提高碳氧环境指数[26,27]。而基于“碳中和”理念的社区花园设计营造研究与实践仍处于空白阶段。“碳市场”、“碳交易”的框架和相关研究[28,29],能为调配不同社区花园之间的碳排放,实现“碳中和”提供有益启发。本研究将通过深圳南山村全流程式的项目探讨如何在社区尺度更好实现共建共治共享与碳中和。

图1 研究区位

图2 场地原状

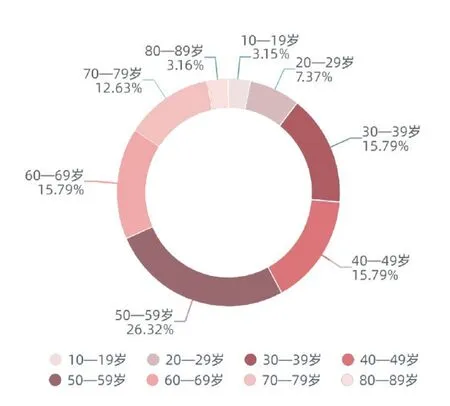

图6 人群年龄概况

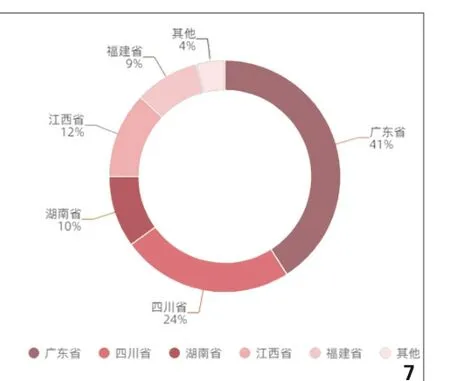

图7 人群户籍情况

图3~5 场地现状

2 深圳市南山社区共建花园项目概况

项目研究案例位于广东省深圳市南山村(图1),面积约为255.75m2,是一个小尺度社区花园改造项目。改造前,该空间处于“无人区”状态,无人养护,属于典型的“失落空间”。该项目代表了2021 年南山区社区花园营造的城中村类型,历时三个月完成,是我国多元主体共同参与社区景观建设的一次有益探索。

场地原有问题包括(图2~5):(1)公共空间匮乏:场地内部原有植被种植无序,社区周边可供休憩活动的公共空间十分缺乏;(2)存在安全隐患:场地内部设有配电箱和垃圾池,并长久处于无人养护状态;(3)交通流线阻塞:场地四周受建筑围合,缺少入口。与陈郁故居仅一路之隔,周边来往行人较多但道路狭窄,交通拥挤混乱。

前期调研发现场地有迫切的更新改造诉求。一是该社区人员结构较为复杂(图6,7),具有多样化功能诉求;二是社区成员参与社区花园建设及使用意愿强烈。社区周边公共服务设施健全,有社区学校、居委会、菜市场等,场地蕴藏较大营造潜力。

区别于传统景观提升项目,南山村社区花园的设计与营造不仅限于美化环境,同样注重公众参与、环境教育,和谐邻里、探索和宣扬碳中和的理念与方法等多重目标。秉承共建共治共享的营造理念,此次项目协同四方力量参与其中(图8):

(1)深圳市南山区城市管理和综合执法局主持、决策项目的大小事务,并为各方之间的对话交流提供平台和保障;(2)南山区街道办事处协助开展社区营造活动,在设计团队与居民的意见交互中起到关键作用,日后也将作为社区花园运营和管理的主体;(3)设计团队负责提供总体设计、执行与技术支持,包括策划与组织社区营造活动,为后续运营提供持续协助;(4)南山村居民作为社区主体兼花园的使用者和受益者,为花园设计建言献策,并将在花园运营中扮演参与者、管理者、监督者等重要角色。

图8 深圳南山村社区花园营造的组织网络

图9 人流蹲点图

3 多利益主体的共建共治共享举措

本项目希望通过四方合作的框架,将设计师的专业理论知识与社区居民的真实诉求在社区花园设计、营造、建设、维护、管理的全流程中相结合,形成共建共治共享的机制。

3.1 共建举措

3.1.1 设计营造前阶段

(1)开展社区宣导,打好社区居民的认知基础:

笔者所在的设计团队将社区居民较为陌生的风景园林设计、“碳中和”理念分解成一系列趣味活动,以制作宣传海报、发放宣传手册、有奖竞猜、主题宣讲等活动,由浅至深地引导参与者在体验中潜移默化地积累相关日常生活经验,汲取新的知识。

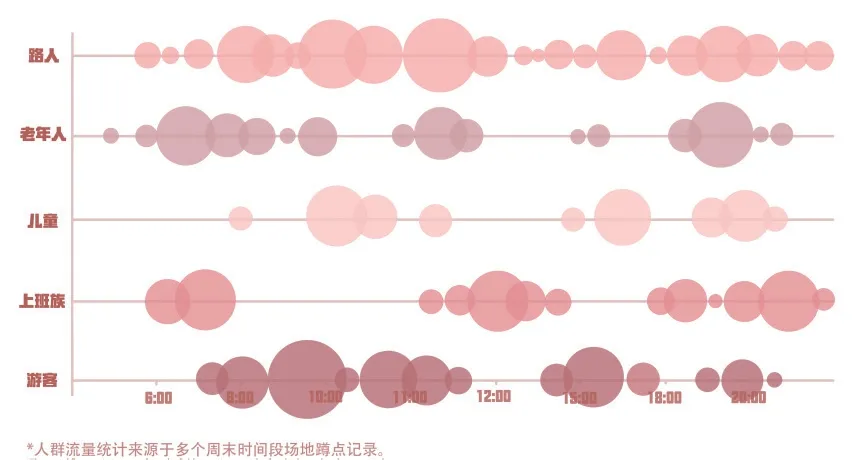

(2)数据收集,设计者深入了解社区场地及居民情况:设计团队从使用者角度出发,根据不同时段场地蹲点记录调研场地情况,主要从老人、中青年、儿童、游客、外卖员五大类人群切入。通过访谈、问卷、现场观察、实地测绘的方式对基地的人、事、物进行多角度的调研分析(表1、图9)。此外,还在村中随机抽取120 人进行线上线下相结合的问卷调查。线上线下问卷内容相同,其中线下问卷共发放55 份,回收43 份,其中有效问卷为40 份;线上问卷共发放65 份,全部为有效问卷。问卷整体有效率为87.5%。 结合实地观察记录的数据,以便后期运用专业知识构建可行途径让社区花园更加人性化且低碳环保。

3.1.2 设计营造阶段

(1)开展设计工作坊,多方集智共商、献言献策:为了让社区居民直接参与社区花园的设计营造,团队开展“造梦花园模块”主题工作坊,召集多方共同讨论搭建社区花园的雏形。活动中首先由设计师分享社区共建花园的建成案例,加深居民对社区花园的理解和兴趣;然后采用“故事”、“问题”、“需求”和“想法”的四模块框架引导居民参与。通过上述流程以探知居民对于社区花园的关注点,包括低碳、儿童友好、废物利用、植物种植、自然科普等。通过此次设计工作坊活动,设计师直接有效地收集到了居民最真实的想法,通过整合分析产出的内容,落实到后期设计实践中。

表1 人群活动时间表

(2)多层次公众参与、合作建设,将碳中和理念可实践化、具体化:

共商阶段结束后,设计师通过相关部门向居民公示及介绍最终的具体方案(图10)并举办相关利益方的会议,会议中一方面描绘方案的美好愿景并详细探讨方案实施的具体计划,另一方面提前告知可能需要的更多资金、建材物资、闲置物品、植物种子,并进一步收集大家意见。协商后继续开展动员活动召集更多的居民并且募集相关的资源。待资金、人员,物资一切都已完备后,正式开始对基地进行施工,并且做好安全措施的准备。准备好应对意外情况的措施及相关的应急预案,对施工日期进行规划及对人员的统筹分配,最后在施工的同时根据实际情况及时对方案进行进一步的调整。

3.2 共治举措

在设计营造完成后,基于“互联网+”思维,联通线上线下综合维护,通过激励机制促成良性循环。在线上,高校团队结合场地空间设立了虚拟绿色银行,居民可通过低碳行为指数在社区工作站处兑换相应奖励,从而激发社区居民的减碳积极性,实现碳中和目标。如:居民主动参加了除草等社区花园维护,绿色银行对应的账号会积累相应的积分,积分可兑换柴米油盐等居民喜爱的奖励。

在线下,在后期运营中,设计团队对后期维护工作进行规划。首先对基地的土壤进行培育及改良,水分进行管理,合理安排浇水量浇水位置;其次对植物进行修剪,杂草进行铲除;管控病虫害问题。同时团队需要保持对基地的定期跟踪调查,举办相关活动(图11,12)培养居民的社区归属感,建立邻里间的认同感,让居民能够自发维护社区花园与监督对花园的破坏行为。如:邀请堆肥师带领居民学习如何将将自家的厨余垃圾用于堆肥,这种看得见成效的低碳生活行动也让居民更有参与的积极性(图13)。

图10 平面布局图

3.3 共享举措

设计力求营造尊重场地自身、承载多重活动功能、低碳可持续的公共空间。根据社区居民需求,场地被划分七个功能分区。

(1)活动区位于西侧入口,人流量较大,也是周边孩童、老人日常聚集活动的区域,采用较为鲜艳的色彩和简洁有趣的框架结构搭建了一个“秋千乐园”,满足周边孩童日常玩耍休憩的需求。

(2)种植区分布在场地的南北两侧,呈条带状,起到一定的划分空间作用。南侧靠近入口的为“可食花园”,用于种植果蔬,也可以让孩童在玩耍之余学习一些农业种植知识;北侧围绕“秋千乐园”的为“香草花园”,种植颜色鲜艳、气味芬芳的花草,优化孩童的玩耍环境;南侧临近道路的为“乡愁植物园”;种植的是场地原有保留的植物,让场地记忆得以延续,同时也节约了营造成本。

(3)休憩区位于场地的中部,笔者团队用废弃塑料瓶制作了悬挂于墙上的“花盆”,装点墙面;同时利用场地原有废弃木料设计出一列高低起伏的“吧台”造型挡墙,用于满足外卖员、下班的中青年群体临时坐下休憩的需求。

(4)涵养区位于场地北侧角落场地最低点,是一块面积较大的“雨水花园”。首先通过碎石、洗米石、砂砾、土壤的分层铺设,引导雨水下渗,然后通过水生植物的种植和分层过滤达到涵养水源的效果。

图11、12 居民参与植物修建活动

图13 居民参与低碳生活

(5)设施区的“零弃花园”通过将场地原有废弃物回收利用转变为重焕新生的装饰物,既达到了减碳目的,也引发人们对于环保的深层次思考。

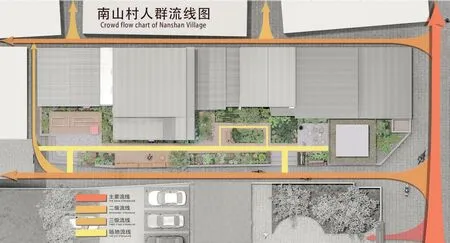

(6)科普标识区的“趣味小乐园”是日常自然教育的场地。场地内“自然千层饼”装置能给居民科普土壤的分层结构,理解基本的能源知识;“堆肥桶”能够收集枯植囤积堆肥,增加场地碳汇;此外,其还作为线下开展相关科普讲座的户外教室,促进理论与实践相结合。 (7)党建区的“党建文化驿站”是日常宣传党建文化的区域,通过植物的梳理围合,可有效隔离垃圾池和电箱,降低场地的安全隐患(图14)。同时重新梳理的四级流线(图15),有效缓解了场地闭塞不畅的矛盾,实现了车、行人、居民的交通分流。

图14 功能分区图

4 “碳中和”的生态举措

“共建共治共享”的基本属性决定了本项目 “碳中和”的生态举措不能是远离居民生活经验的、抽象复杂的高科技,而是基于舒马彻(E.F.Schumacher)的“适当技术” 理念[30]采用居民可感知、可践行的朴素生态手段。本项目选用生态措施的核心思想是将深度(单个措施的节能效率)切换为广度(单个措施被关注/使用的频次)。基于广泛的公众参与,同样能够达成显著的节能减排效益,更重要的是实践能促进公众更深入地思考自然和生态,从而将低碳行动拓展到更多方面。笔者团队认为这是从生活端促进国家“双碳”目标达成的重要思路。

4.1 循环利用废料(图16~18)

图15 交通流线图

图16 废弃单车、门框

图18 循环利用图

设计团队将收集到的塑料瓶进行加工,填入土壤种上海棠、月季等植物并挂在花园墙面上;收集到的废弃门框以及单车将其半掩立于场地草丛中,展现其消解的态势;石材和木材加工厂的边角废料可改装成石笼墙、座椅和种植池。报废汽车、旧集装箱改装成科普教室和工具房。循环利用废物一是可以作为独特构筑物观赏之用,二是降低了前期营造和后期维护成本,三是其这样废弃新生的属性能够启发人们对于减碳行为的思考。

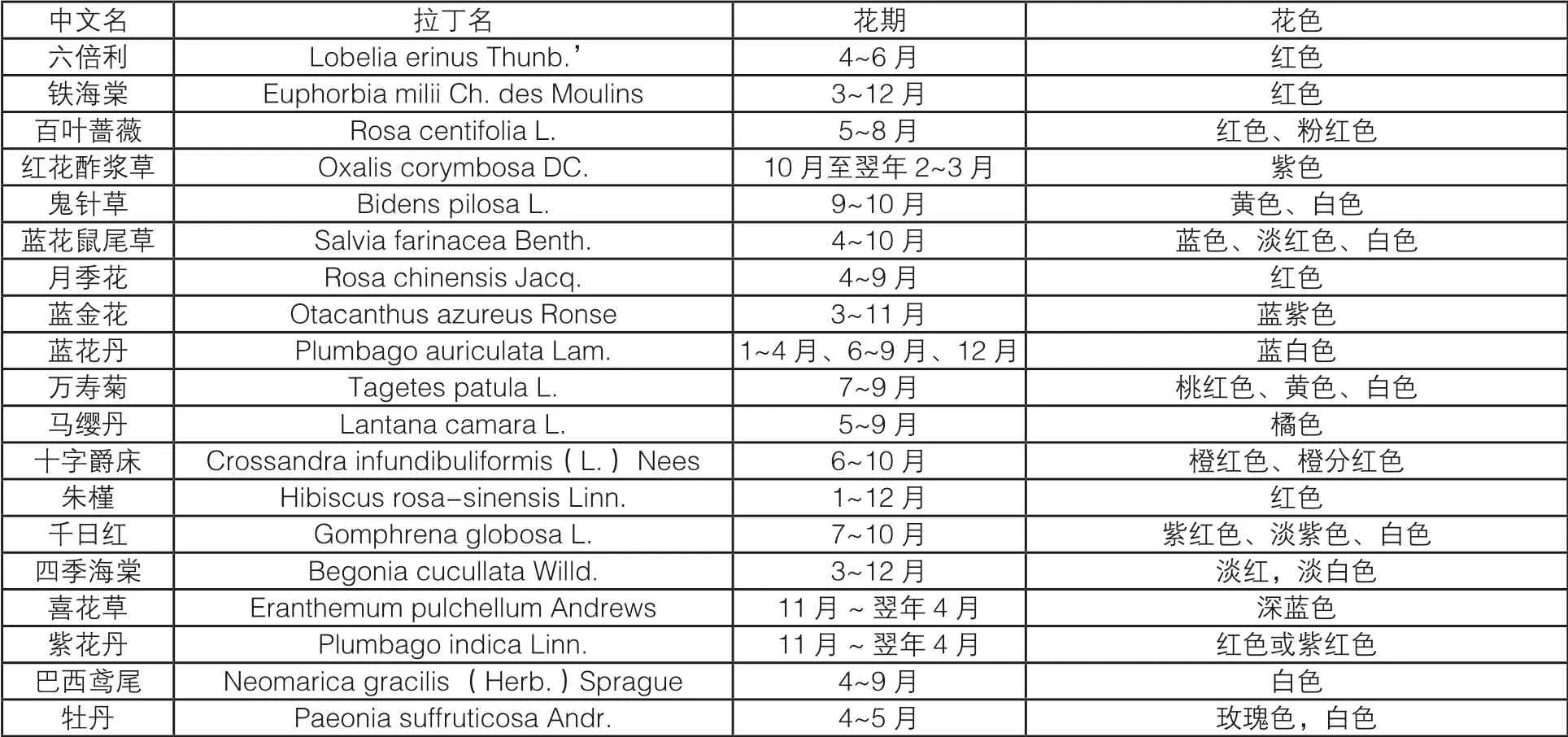

4.2 植物汇碳

设计团队以“在地营造”为理念,根据四季变化合理选配植物(表2),让南山社区共建花园抵抗寒冬酷暑保持长久活力,做到四季有景可赏。充分利用场地保留的五颗桂花树和其他观赏性较强的植物如大花紫薇、鸡蛋花等,重新梳理栽种,利用植物的高低错落来营造多层次景观效果。整个场地历史在得到传承与发展的同时,也避免了城市绿地系统同质化的问题,形成了社区花园的植被多样性和特色,减少了日常维护成本。同时,团队保持社区花园的生产属性,在社区花园种植可食用蔬果。当蔬果被食用后,植物将再固化碳,生产新的蔬果。从而构建生态与经济生活共存的生活模式。

4.3 循环再生

一是利用发酵后的菌渣、茶渣作为肥料,“蚯蚓堆肥塔”可以分解居民厨余,“堆肥沟”则可以分解社区清扫的枯枝、落叶和农园杂草制作有机肥等,有效利用垃圾,变废为宝[31]。

二是园路下沉并连通至雨水花园,形成雨水收集系统;雨水花园池底采用三合土技术,池壁用石笼挡土,创造了水生动植物生境;地面全部采用碎石铺地以提高地表渗水率,每一项施工及工艺均遵循可持续景观理念[32,33]。

5 社区花园的建设成效

该项目于2021 年7 月底宣布落成, 改造后场地植物覆盖率约达75%,场地活跃度显著提高。基于项目回访,深圳市南山村社区花园在建成并投入使用后,得到了社区居民和社会各界的一致好评。“美丽深圳”公众号对该项目进行了宣传推广(图19~21)。场地从被人遗忘的城市“失落空间”转变为一个“推窗见绿、开门入园”的温暖空间(图21~25)。

表2 植物选配表

图20 小朋友在开园仪式打卡

图21 为开园仪式插排

社区花园除却碳汇、低碳减碳本身的价值外,也带给居民深层次的理解自然和资源的文化影响,引发居民更深层面的思考与行动。通过对社区花园共建共治的参与,可以增强居民及儿童接触自然、学习自然的机会。目前,我国现有公共绿地大多以观赏及休憩型绿地为主,寓教于乐型的功能景观还较少,深圳市南山村社区花园也是一个寓教于乐型公共空间的典范。(1)相比于个人参与,儿童参与种植并学习植物的方式更能带动家庭集体的共同参与,增进邻里沟与交流。(2)孩子参与也带动了家长们共同维护社区花园的热情,社区家长纷纷组织小组织定期维护与运营社区花园,为孩子创造良好的学习与生活环境。(3)社区花园也增加了儿童了解自然与节约保护资源的途径,随时随地了解自然,认知大自然的一花一木,对自然的认知不断完善。(4)社区花园可以帮助城中村美化环境、净化空气、缓解居民压力、提高居民幸福感。引导居民自发性地聚焦于此不仅有助于提升社区花园活力,也推动了社区社交网络,促进社区文化的衍生与建设,使人与人、人与环境联系起来。

图22 改造前(一)

图23 改造后(一)

图24 改造前(二)

图25 改造后(二)

6 总结与讨论

社区花园作为一种关乎人民幸福生活和城市健康发展的多功能景观空间,其设计建造应注重民众当下真实需求的功能性和低碳环保促进可持续发展的前瞻性,全面思考环境、经济、社会、文化等多重因素,使其切实发挥作用。

未来,社区花园 “碳中和”举措还可以进一步结合“碳市场”和“碳交易”进行设计[34]。景观规划设计可以将“碳汇”作为媒介构成经济与生态之间的纽带,不仅促进经济良性循环,同时还为社区花园的建设资金提供了新思路。以社区花园为单位,它超额完成的碳汇贡献,未来可在“碳交易”市场交易获利,并用该收益支持社区花园的日常运营维护,形成良性循环。以此为范本,在全国范围内建造一个个社区花园来达成规模效益,形成社区与政府企业联动发展的模式,最终形成全民重视、绿色碳汇、多方受益的成熟体系[35-37]。

图、表来源

文中图、表均由作者绘制。