扎染的本名及其汉唐工艺形态

郑巨欣

(中国美术学院 艺术设计学院,杭州 310002)

扎染是世界上应用广泛的传统染色工艺之一,英文写作“Tie dyeing”,日文写作“絞り染”,“扎”与“染”是这种工艺中两个关键性的技术步骤。有许多人认为,扎染在中国古代叫绞缬,笔者也曾这样认为,但是通过查找古代文献后发现,这个观点并不成立。例如,所谓唐代盛行绞缬,其实唐代并没有“绞缬”这个词,唐代以前就更没有了。

1 绞、结与缔

《康熙字典》释“缬”曰:“《说文》:结也。《玉篇》:綵缬也。《类篇》:系也,谓系缯染为文也。”段玉裁《说文解字注》无“缬”字收录。《说文》有“绞”而无“缬”。关于“绞”,《说文》云:“绞,缢也。从交从纟。”“纟”读作“mì”,意思是将两小把或更多把丝线扭成一股。甲骨文的“绞”字(图1)比较形象地说明绞的工艺特征,绞的工艺又引申出绞尽脑汁等成语。《说文》释“结”,当与扎染有关。其曰:“结,缔也,从纟,辡声”“缔,结不解也。”段玉裁注:“解者判也。下文曰纽结而可解也,故结而不解者缔。”“判”即分开,缔结是打成结,纽结为解开结。“绞”与“结”,是扎染中最常用的工艺技巧。

图1 “丝”字的甲骨文、金文、汉印和简书

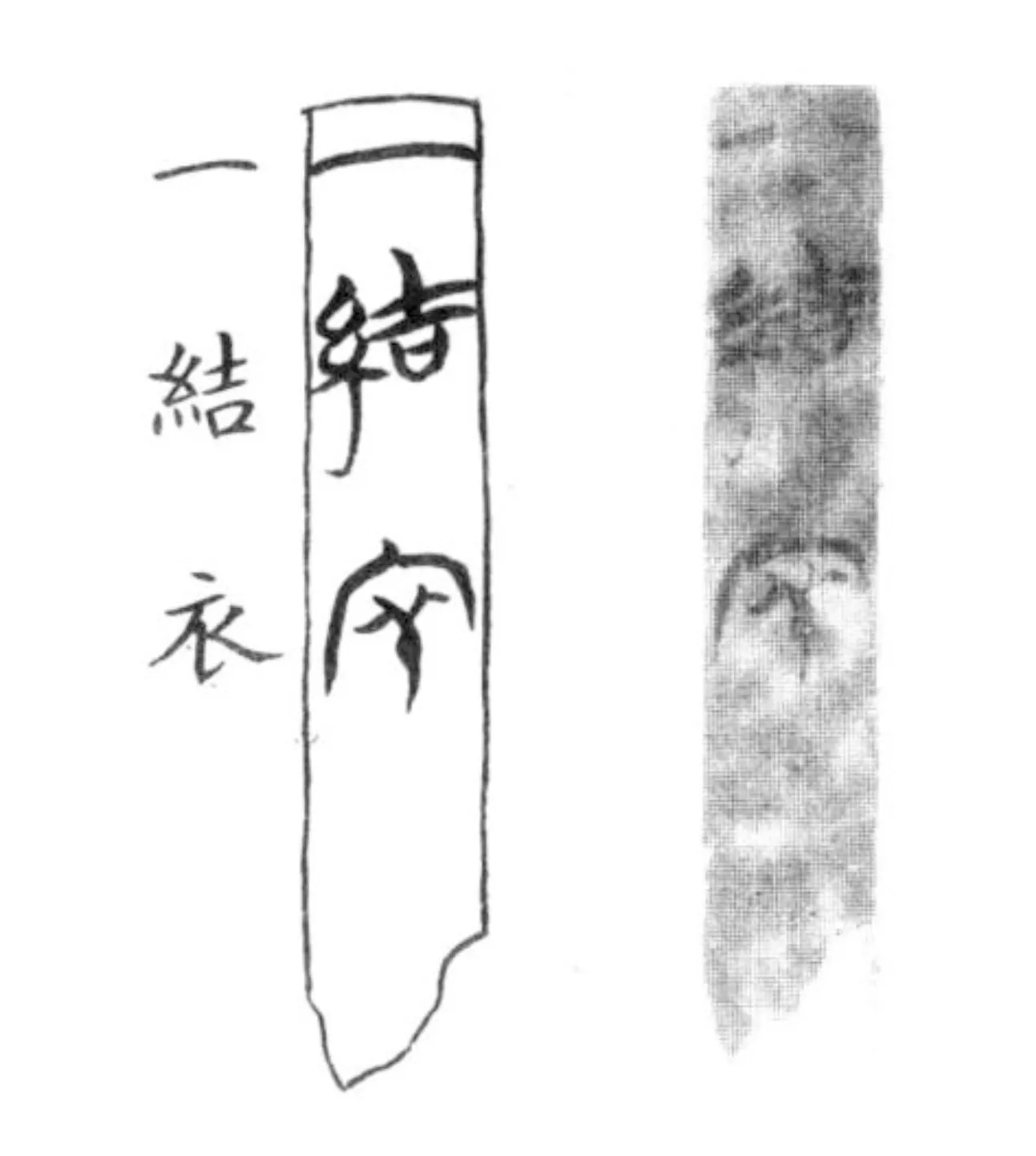

1953年,湖南长沙市郊仰天湖工地楚墓M25出土竹简墨书上有多个“丝”“金”偏旁的字引起了研究者的关注[1]。遣策内容除器物名称、数量外,有些是关于丝绸的描述。例如,第七简提及一个考究的盛衣器,器外紫锦,里为黄帛,口沿丝织品缘边;第三八简有“结衣”二字(图2)。据商承祚的考释:“结,派生为袺、襭、缬。《尔雅·释器》:‘执衽谓之袺。’注:‘持衣上衽。’又‘扱衽谓之襭。’注:‘扱衣上衽于带。’用为动词,皆非此义。马王堆一号墓出土的各式衣服,衽上皆无结带,仅以带束腰,以是知汉初时之衣,仍无结子。此处之结子应作缬,《玉篇》卷二十七:‘缬,綵缬也。’结衣即缬衣,是用有花纹丝织品作的上衣。”[2]由此推断,“结衣即缬衣”是可信的。竹简墨书“结衣”的发现为印证《说文》释字“绞”“结”与扎染工艺的关系提供了重要的凭证。

图2 长沙仰天湖25号楚墓竹简遣策第38简上的“结衣”

不过,商承祚以《尔雅》《玉篇》为据,证明缬衣即结衣犹未达一间。因为《尔雅》成书于汉代[3],其以“执衽谓之袺”佐证“结衣”及马王堆一号墓出土各式上衣的执衽固然可推论“袺”通“结”,尚不能等同于“缬”。《玉篇》传为南朝梁顾野王撰,而《梁书》附《萧愷传》则曰:“先是时太学博士顾野王奉令撰《玉篇》,太宗嫌其书详略未当,以愷博学,于文字尤善,使更与学士删改。”[4]一般认为今存本《玉篇》成书于唐代上元年间(公元674—676年)的孙强增字本及宋陈彭年等的重修本之《大广益会玉篇》,另有清代光绪年间黎庶昌在日本人柏木探古处得《玉篇》零卷复本(后刻印为《古逸丛书》),也是增字本的残本。商承祚征引《玉篇》卷二十七:“缬,綵缬也。”但是经胡吉宣的校释,厘定“缬”为纟部后增字[5],应该是可信的,故而“缬”字出现,当在上唐代上元之后。

胡吉宣校释的所据是《集韵》《倭名类聚钞》《一切经音义》。《集韵》为字书别体,承《广韵》体例,值得关注的是《集韵》考“缬”曰“系也,乃系缯染为文也”,但《集韵》十卷旧本题宋丁度等撰,据考实乃司马光完成,故不足以为“缬”字释读的初凭。《倭名类聚钞》是日本承平年间(公元931—938年)顺源应勤子内亲王所求编繤的和汉辞典,胡吉宣在解释“缬”字时,误引“夹缬”条为据是明显的失误,惟其引慧琳《一切经音义》释“缬”曰:“乃以丝缚缯染之,解丝成文曰缬也。”算是相去不远的引证。

2 缬与染缬

唐代初期出现不少与佛典相关又集释诸书文字训诂的字典,其中较有代表性的是道宣《大唐内典录》著录北齐释道慧的《一切经音》、隋释智骞的《众经音》、唐初陆德明的《经典释文》、释玄应的《一切经音义》(简称《玄应音义》)(图3)、中唐释慧琳的《一切经音义》(一名《大藏音义》简称《慧琳音义》)。在《一切经音》《众经音》两种中有可能收入有“缬”字,可惜皆已失传。目前所见最早的佛经音义书是约成书于唐太宗贞观末年(公元649年)的二十五卷本《玄应音义》,其卷十“缬目”条曰:“谓以丝缚缯染之,解丝成文曰缬。”[6]前文《集韵》所引,或即出于此处。《玄应音义》解释的“缬”,已将扎染工艺说得比较明白:“缚”即捆扎、缠绕,“缯”即丝织物、丝帛,“缬”当然就是缚缯染色后的布帛了。经缚、缯工艺处,染料无法染上布帛,故而“缬”的工艺属性归于防染印花的范畴。

图3 初唐玄应撰《一切经音义》,东京大学史料编纂所藏

《玄应音义》是解释佛经中疑难字词的一部音义类著作,故其“缬目”条并非出自《玄应音义》本的著述,而另据佛经《般若灯论》中的词条所作训释,即其词源出自《般若灯论》中的句子“又如孔雀项边种种缬目光明可爱。皆自性尔。”(图4)“孔雀项边种种缬目”是将孔雀的羽毛的斑纹比喻作“缬目”,因为孔雀羽毛的斑纹与蓝地白花的扎染花纹相仿。《般若灯论》成书于公元150—250年,印度南部大乘佛教中观学派之创始人龙树菩萨所撰。唐代贞观六年(公元632年),《般若灯论》由唐京师胜光寺中天竺释波罗颇迦罗蜜多罗译成中文,其间佛教东传进入中土,经魏、晋、南北朝至隋、唐时期进入全盛时期,可见“缬”字出现当与佛教之路息息相关。

继初唐《玄应音义》之后,中唐《慧琳音义》又不止一处出现“缬”字。《慧琳音义》除了卷第四十七“缬目”条抄录自《玄应音义》,其他还有卷第十九注《大集大虚空藏经》“染缬”条曰:“博雅:染,汙也。考声:著也。说文:以缯染为深色也。从水杂声。下贤结反。文字集略:缚缯染之解为文。考声亦谓系绢而染之为文也。”[6](图5)。“以缯染为深色也”据今本《说文》:“染,以缯为色也。”,其“缚缯染之解为文”见于南朝梁阮孝绪撰《文字集略》。《文字集略》在《隋书·经藉志》著录6卷,《旧唐书》《新唐书》均作2卷,清代马国翰《玉函山房辑佚书》残1卷[7],均无“缬”字,故疑其为《慧琳音义》转引。另有几处“缬”字,如卷第二十四注《大方广佛华严经不思议佛境界分经》“缬丽缚多”曰:“上贤结反。”[6]卷第三十二注《佛说观无量寿佛经》“绞饰”曰:“考声云:绞谓缯黑黄间色也。”[6]卷第四十注《阿唎多罗陀罗尼阿鲁力品》“衣缬衣”曰:“考声云:系也,谓系缯而染为文。”[6]在《慧琳音义》成书的唐代元和三年(公元808年)前后,中国染色工艺已是“凡染大抵以草木而成”[8],纹样染的花色名目亦多。扎染工艺不仅使用“袺”“结”“绞”,还增加了“缬”“染缬”这些新词。但是,唐代出现的“缬”“染缬”虽然与楚汉使用的“袺”“结”“绞”之间有因袭关系,但是结合汉唐考古出土文物,还是发现古代工艺颇为在意名实相符的用语规范。例如,“绞谓缯黑黄间色也”当非“结”所代表的工艺能够制作,可能是结合了类似夹板染工艺的晕繝绞工艺所制,而“缬丽缚多”或指经过多次缚缯完成,又具明显晕色效果的“缬”。

图5 《慧琳音义》的“染缬”条释文

3 汉唐扎染的工艺形态

20世纪以后,原来仅见于古代文献记载的扎染工艺形态,由于考古发现大量古代丝绸文物而变得清晰起来。但是,考古发现一般带有偶然性,不可能按照文物年代有序出土,所以为了证明扎染工艺形态的发展变化,有必要将偶然发现的扎染文物集中起来,再重新按照制作年代先后排序。由于迄今为止发现的扎染主要是汉唐扎染,因此排序按照先汉后唐,同一时期的扎染再根据工艺形态进行分期。

1979年,甘肃省博物馆工作人员发掘了甘肃敦煌马圈湾汉代烽燧遗址,遗址年代约西汉宣帝本始三年(公元前71年)至王莽始建国地皇二年(公元21年)。遗址出土有一件中央部分深红色而边缘未经染色的绢残片,其未染部分有一行墨书“传帛一匹,四百卅一株”[9],工艺特征与扎染酷似,即未染色部分可能是经过绑扎防染的留白。赵丰推测残绢即为“绞缬”,用途可能与传递机密文件有关[10],此推测大体是成立的,因为在如今看来制作简单的扎染在发明之初应该是非常了不起的,所以才会用于传递军事机密。

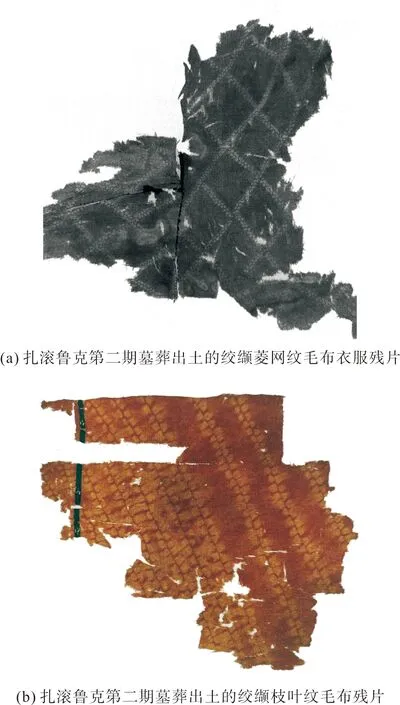

与绢残片同时出土的,还有黄地棕红相间的方格毛布(图6(a))。不过,当时人们还不知道这种方格毛布与扎染有什么联系,现将1996年从扎滚鲁克第二期文化墓葬中出土扎染方格圆圈纹残毛布单拿来作比较,就清楚了两处遗址出土的方格毛布相同,均为平纹组织。经、纬两色交织后,显示为三色,经、纬各一色,经、纬交织部分为又一色。染色以后,马圈湾烽燧遗址出土的方格毛布为黄、棕红、白三色,扎滚鲁克墓葬出土方格因为经过扎染加工,所以是红、酱红、棕红、白四色,白色圆圈纹是绑扎留下未染色部位,其余因为在原来三色基础上罩染了红色,所以色彩变深了(图6(b))。

图6 平纹织物

扎滚鲁克墓地位于新疆且末县,在距今约3千年,以前属且末国。据《汉书·西域传》载:“且末国,王治且末城,去长安六千八百二十里。”[11]公元前8世纪至公元6世纪相当于中原春秋至魏晋时期,这里一直由且末王国统治。根据扎滚鲁克第二期文化墓葬采样进行14C测年为公元前(388±59)年[12],这个年代相当于东周王朝第十八任帝周安王时期,所以扎滚鲁克第二期文化墓葬出土的文物表明,中国早在东周时期可能已经出现扎染,与仰天湖楚墓遣策命名的“结衣”相一致,即一种称之为“结”的扎染工艺形态。

魏晋时期的扎染文物从新疆境内的扎滚鲁克及楼兰、尼雅、营盘、山普拉到俄罗斯境内的伊里莫瓦(Ilmovaya Padi)墓地和米努辛斯克盆地的哥拉提斯基(Golahtisky)墓地,乃至遥远的叙利亚帕尔米拉遗址皆有发现,它们依次是:1959年新疆阿斯塔那北区305号墓出土的一件前秦建元二十年(公元384年)的红地白色菱形圈纹扎染绢残片[13](图7(a));1967年新疆阿斯塔那北区第85号墓葬出土西凉时期的红色、绛色扎染残片[14](图7(b)(c));1980年甘肃敦煌佛爷庙北凉墓葬出土的蓝地扎染绢[15](图7(d));1995年新疆尉犁县营盘墓地出土汉晋时期的红地白色菱形圈纹扎染绢残片[16](图(e));2002年甘肃玉门镇毕家滩26号墓地出土前秦时期的紫地白色菱形圈纹扎染衣身残片,经中国丝绸博物馆修复后为整衣的紫绢襦(图7(f))。

图7 出土织物中绑扎法扎染工艺的运用

图8 南北朝绞缬紫绢襦,中国丝绸博物馆馆藏

扎染工艺在南北朝时期有了较大的发展,一部分是继承汉晋时期的扎染工艺传统上的发展(图9),另一方面则因为新出现了缝扎法而进一步丰富了扎染工艺的纹样表现力。缝扎法由于缝线处可以防染,因此某种程度上可以达到以针代笔的效果来表现纹样,从而缝染出类似菱格、波形骨架的纹样造型。在扎滚鲁克墓葬中也出土过这类扎染工艺形态的文物,因此从扎染工艺形态角度,此处将扎滚鲁克墓葬的扎染文物区分为汉晋式和南北朝式。前者采用扎法,纹样形态为圆圈形纹、菱圈形纹。后者采用缝扎法,纹样形态为带有几何骨架的枝叶状纹、菱形网格纹(图10)。扎滚鲁克墓葬的扎染工艺形态包括了汉晋式和南北朝式,可以间接证明其墓葬年代上限可以追溯到汉代早期至战国晚期,下限一直延续到相当于南北朝和隋朝,其与通过其他科学检测手段得出的结论相一致[12]。

图9 南北朝时期扎染工艺

图10 南北朝时期缝扎法

隋唐时期的扎染工艺形态可以用绚丽多彩来形容,考古发现主要集中在新疆地区,原因与新疆的重要地理位置及气候干燥易于保存丝绸有关。其中比较重要的发现有1959年在新疆阿斯塔那出土的朵花绞缬绢(图11(a)),1969年新疆阿斯塔那117号墓出土的棕色绞缬绢等(图11(b))。所谓绚丽多彩的隋唐时期扎染工艺形态,包含三层意思:其一是色彩丰富,隋唐扎染不仅有红、黄、蓝等单色染,还有两种以上的扎染(图12(a));其二是技法丰富,如果将日本正仓院藏中国风格的扎染也包括在内,隋唐的扎染工艺至少有打结、绑扎、缝扎、板缔、晕繝五种技法(图12(b~e));其三是在风格上追求变幻迷离、晕染烂漫的效果,此与唐代人喜欢雍容华贵的审美观、意识形态的解放,以及生活的情趣化有很大的关系。

图11 图新疆吐鲁番阿斯塔那出土绞缬绢

图12 隋唐时期扎染工艺

唐代是诗的时代,也是屡以“缬”诗的时代,其中以扎染为“缬”又有别名。例如,李贺《蝴蝶舞》“杨花扑帐春云热,龟甲屏风醉眼缬”中的“醉眼缬”,指的便是缝扎法的花样。段成式《嘲飞卿》“醉袂几侵鱼子缬,飘缨长罥凤凰钗”中的“鱼子缬”,指的应是绑扎法的花样。见于其他如敦煌文书中的“缬”,有些也是扎染,如《索家财礼数目》:“红撮衫子三。”后人提及唐代的事也没有忽略扎染,如《旧唐书·懿宗》:“叠布渍水,纽之向日,谓之拔晕。”此为唐代大中十三年(公元859年)京城小孩染布的一则童谣故事[17],“拔晕”或指的是打结法。再如,《新唐书》:“妇人衣青碧缬、平头小花草履、彩帛缦成履。”[4]其花样形态虽未明确了,然“青碧缬”却让诗情画意焕然。此外,扎染工艺还多应用于制作佛教用品,例如莫高窟发现的北魏佛说法刺绣衬里及诸多佛幡,不少也都用到了扎染工艺(图13)。

图13 敦煌莫高窟出土盛唐绞缬绢幡

4 结 论

汉唐有结、绞、缔、缬、染缬之名,独不见“绞缬”,而相关的资料显示,“绞缬”一词很可能由日本人所创。中国的染缬约在魏明帝景初三年(公元239年)前后传入日本,之后中日之间十余次的遣唐使往返,又进一步推动了日本染织工艺发展。不过,在中国染缬传入日本之初,日本人对于“缬”名与工艺,还不能逐一对应,如留传至今日本最早的正史《日本书纪》(公元720年)、日正仓院藏《国家珍宝帐》(公元756年),均只有“夹缬”和“臈缬”而无“绞缬”。大约到在平安时代(公元794—1192年),日本人创造了一个“纐”字并以“纐缬”与“夹缬”相区别。虽说有字形的区别,但开始的时候“纐缬”和“夹纐”都是读作こうけつ,所以不明中文意思的日本人便时常会将二者混淆。如在《汉和朗咏集》中,将白居易的诗句“黄夹缬林寒有叶”写成了“黄纐缬林寒有叶”便是其中一例。直到明治五年(1872年)、明治九年(1876年)、明治十一年(1878年)、明治二十五年(1892年)以开展古社寺宝物调查活动为契机,在清点完正仓院宝物之后,才将所藏的染缬区分为“纐缬”“臈缬”“夹缬”三种,也即简称的“三缬”。而中文的“绞缬”,则始见于1928年朱启钤的《丝绣笔记》,由小野善太郎《日本古染彩之释名》之“纐缬”翻译而来。荀子说:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。”名称本来确无所谓合适与不合适,但是概念还要分清。历史上的“结”“缬”“染缬”“绞缬”与通说的扎染固然有发展上的因袭关系,但是就工艺形态而言,古代的“结”是由绑扎法所制,改用“缬”字,则与缝扎工艺出现有关,唐代的“染缬”并非特指某种扎染工艺,而是指集合多种印花工艺的“缬”。故而从本义上说,古代扎染的命名,其实是各有相应工艺形态指称的。

《丝绸》官网下载

中国知网下载