自愈合离子凝胶的制备及传感测试

刘婧怡,蒋雅萌,冯伟,郑凤,许新华

同济大学化学科学与工程学院,上海 200092

以“电子皮肤[1]”“可穿戴传感器[2]”等新名词为例,对于低年级本科生而言,往往是“不识庐山真面目”。此类设备所使用的传感材料包括“水凝胶[3]”“离子凝胶[4]”等高分子材料,通常采用高分子化学中经典的“自由基聚合[5]”方法进行制备;因其对环境信号具有响应性,也被称为“功能材料”。对这些“高大上”的新名词进行原理上的剖析,为本科生揭开这层神秘面纱,不仅能提升本科生的实验兴趣和实验技能,也能培养他们的科研意识。对此,我们设计了一个既能结合学科前沿,又能让低年级本科生掌握并独立完成的新创实验。

离子凝胶是一种具有离子导电性的固态混合物,由于其良好的导电能力、高应变、高透明性以及优异的生物相容性,成为柔性可穿戴传感设备的理想候选材料[6]。其制备方法包括以下三种:一是将离子液体(ionic liquid,IL)填充到聚合物网络中得到凝胶材料[4];二是由离子液体自身聚合得到聚离子液体(PIL)凝胶[7];三是将前两种方法相结合,最近Xiang等[8]创新性地提出这种将离子液体填充在聚离子液体中制备离子凝胶的方法。

本新创实验基于Xiang等[8]的最新研究成果,所制备的离子凝胶属于有机离子凝胶中的聚合物离子凝胶,其优点是结合了聚合物的高柔韧性和离子液体的高离子电导性,实现了应变和湿度感应。该离子凝胶具有良好的自黏附性能和自愈合能力,可作为可穿戴设备的理想候选材料,并可重复使用。本实验时长约为2课时,适合低年级本科生教学;实验涵盖高分子材料的制备和表征、电性能测试等知识点和实验技术。通过实验,学生可掌握自由基聚合方法制备离子凝胶的基本原理和操作、离子凝胶的红外表征及其电阻测试,有利于加强学生的化学基础知识、基本理论和基本技能。同时,实验具有很强的趣味性和前沿性,为学生留出很多可自由发挥的空间,有利于培养本科生科研意识和兴趣。

1 实验设计

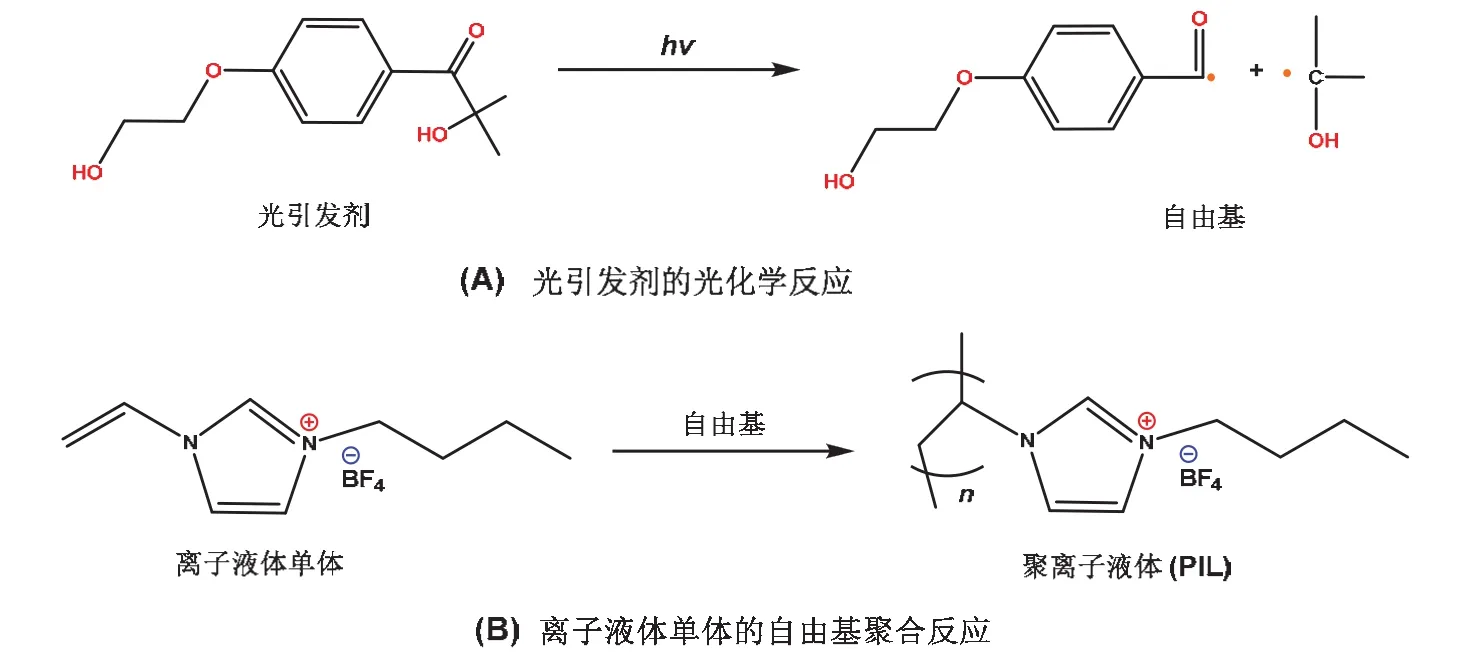

本实验通过将含有双键的聚离子液体PIL单体(1-乙烯基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐,[VBIm][BF4])直接溶解在离子液体IL (1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,[BMIm][BF4])中;在365 nm紫外波长引发下,光引发剂(2-羟基-2-甲基-1-[4-(2-羟基乙氧基)苯基]-1-丙酮,Irgacure-2959)分子产生自由基[9],使得PIL单体分子中的乙烯基双键被打开,从而引发单体聚合,形成聚合物交联网络,其聚合机理如图1所示,其中离子液体IL填充在聚离子液体PIL的聚合物网络中[10]。由于聚离子液体PIL与离子液体IL的相容性好,不需要溶剂置换,制备工艺方便环保。该离子凝胶的力学性能和导电性能受PIL/IL质量比影响,该制备方案中PIL质量比采用70%。处理后的离子凝胶可作为应变传感和湿度传感材料。

图1 离子凝胶的自由基聚合反应示意图

2 实验内容

2.1 试剂和仪器

试剂:1-乙烯基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐(98%,兰州化物所),1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(98%,兰州化物所),光引发剂Irgacure-2959 (99%,上海晶纯生化科技股份有限公司),亚甲基蓝染料(98.5%,天津市津北精细化工有限公司),双导电铜箔胶带(15 mm × 0.05 mm,深圳宏兴旺),硅胶片(500 cm ×500 cm × 1 mm,泰州华阳),聚乙烯(PET)薄膜(华宏007离型膜)。

仪器:电子天平,电热恒温鼓风干燥箱,紫外灯(汞灯) (175 W),离心机(H1650,湘仪离心机仪器有限公司),万用表(MY64,杭州华谊电子实业有限公司),电阻电容测试仪(挚盒01RC,杭州领挚科技有限公司)。

2.2 实验步骤

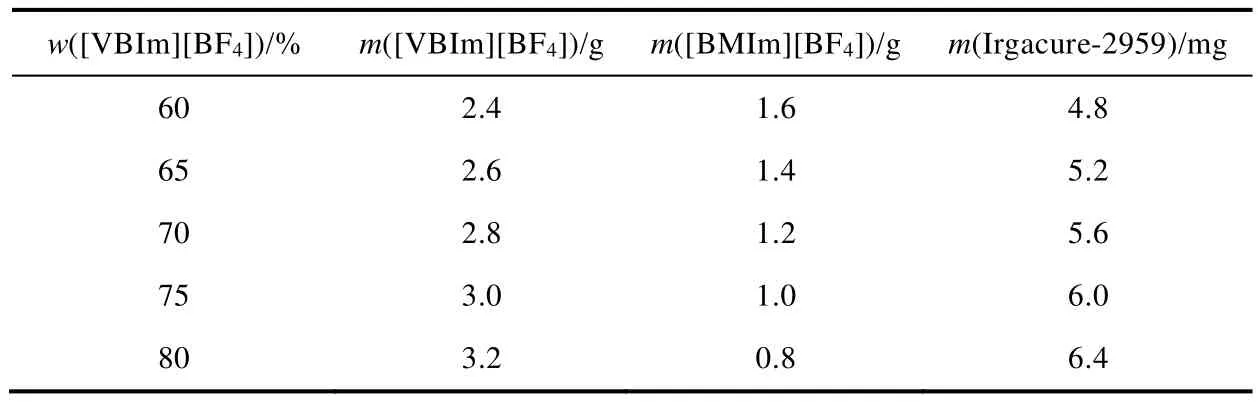

1) 离子凝胶前驱液的制备:将含有双键的离子液体(1-乙烯基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐,[VBIm][BF4])、离子液体(1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,[BMIm][BF4])和光引发剂(2-羟基-2-甲基-1-[4-(2-羟基乙氧基)苯基]-1-丙酮,Irgacure-2959)加入25 mL圆底烧瓶中。混合液中PIL单体的比例控制在60%–80% (w) (表1);根据单体比例,将离子凝胶命名为PIL/IL-X(X为单体含量);Irgacure-2959用量控制在聚合物单体质量的0.2%。将圆底烧瓶置于磁力搅拌器上,80 °C下搅拌10 min,使前驱液混合均匀。待光引发剂完全溶解后,将前驱液转移至15 mL离心管中,在转速8000 r·min-1下离心5 min,完全排除溶液中的气泡。

表1 实验试剂比例及质量

制作1 cm × 5 cm × 1 mm的硅胶框,两侧用PET薄膜封装,底部垫上玻璃板(3 cm × 8 cm),用长尾夹夹住两端,如图2所示。将除去气泡后的前驱液转移到反应模具中,用175 W紫外光照射上部,固化20 min,得到PIL/IL离子凝胶。

图2 离子凝胶反应模具示意图

2) 离子凝胶的红外光谱表征:采用全反射傅立叶红外光谱仪对固化前的前驱液及分别固化5、10、15、20、25 min后的样品进行表征,以监测离子凝胶的聚合过程。

3) 离子凝胶的自愈合测试:制备添加5.0 mg亚甲基蓝染料和无添加的PIL/IL-60%离子凝胶。分别将1 cm × 5 cm × 1 mm的两种样品剪成两半,将断口处接合,放于70 °C热台上恒温加热30 min,观察接口处的恢复情况。

4) 拉伸形变中的电阻测试:将1 cm × 5 cm × 1 mm的PIL/IL-70%离子凝胶两端连接导电胶,与万用表或挚盒精密电阻/电容测试系统相连接,万用表调至欧姆档的“2M”。离子凝胶末端夹上长尾夹,用直尺测定拉伸长度,每拉长1 cm,停留数秒后读取电阻数值。观察离子凝胶长度变化过程中的电阻变化。

5) 形变传感测试:将1 cm × 5 cm × 1 mm的PIL/IL-70%离子凝胶贴于食指上,两端用导电胶带连接好鳄鱼夹,与挚盒测试系统相连接,改变食指的弯曲角度以检测电阻变化。

6) 湿度传感:将1 cm × 5 cm × 1 mm的PIL/IL-70%离子凝胶放于玻璃片上,两端用导电胶带连接好鳄鱼夹,与挚盒测试系统相连接,吹气观察电阻变化。

3 实验结果与讨论

3.1 离子凝胶材料的红外光谱表征

本实验用带双键的离子液体1-乙烯基-3-丁基咪唑四氟硼酸盐[VBIm][BF4]作为PIL单体,在紫外光照下发生自由基聚合反应形成交联网络而成为凝胶。图3为PIL/IL-70%离子凝胶薄膜的FTIR图谱,单体中BF4-的振动峰出现在1032 cm-1和1044 cm-1处,咪唑环的振动峰位于1167 cm-1处;1653 cm-1处对应着单体中C=C双键的振动峰,聚合过程可通过C=C双键的消失进行监测。由图3可知,经紫外固化15 min后,C=C双键吸收峰基本消失,说明聚合反应已经完全。

3.2 离子凝胶的自愈合测试

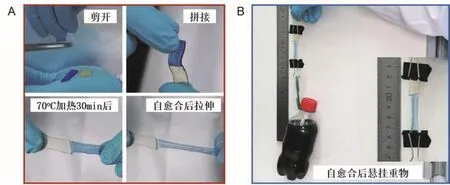

为了更好地显示自愈合效果,分别制备染色与未染色两种PIL/IL-70%离子凝胶薄膜。如图4A所示,两片离子凝胶片均剪成两半,分别各取一半拼接在一起,并在剪开处轻轻按压。由于离子凝胶中存在大量的离子键和氢键等非共价键作用,剪开的离子凝胶薄膜在70 °C的加热环境下放置30 min后可自愈合,自愈合后的离子凝胶弹性良好,其拉伸性能基本恢复,可悬挂200 g的重物(图4B)。如果放置在室温下,约12 h后凝胶也可自愈合并恢复至接近初始状态。

图4 PIL/IL-70%离子凝胶自愈合效果展示图

3.3 拉伸形变与电阻变化

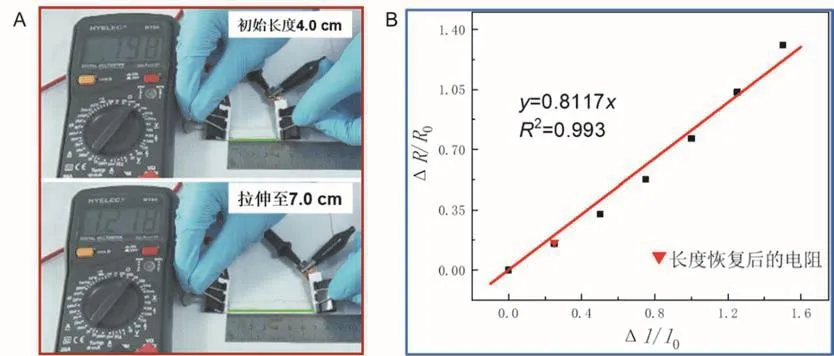

为了便于实验的应用推广,本实验首先采用电化学实验中最常用的电子仪表——万用表,对离子凝胶拉伸过程中的电阻变化进行测试。如图5A所示,PIL/IL-70%离子凝胶薄膜具有良好的拉伸性能:该凝胶初始长度约为4.00 cm,拉伸后显著变长,发生明显形变,拉伸最大程度可达10.0 cm,拉伸率超过200%。在此拉伸过程中,离子凝胶的电阻值呈现递增趋势(表2),电阻随凝胶长度变化曲线如图5B所示。缓慢撤销拉力后,离子凝胶在30 s内恢复至5.0 cm左右,其长度与电阻值对应的点仍落在曲线上(图5B中“▼”)。由此可见,当施加外力时,离子凝胶薄膜变细变长,电阻值增加;撤除外力形变恢复后,变粗变短,则电阻值减小。电阻的相对变化与离子凝胶的伸长或缩短之间存在比例关系Ks,如式(1)所示[11]。

图5 (A) 万用表测试所得PIL/IL-70%离子凝胶拉伸变形与电阻变化图;(B) 电阻相对变化与凝胶长度变化的关系图

表2 不同拉伸长度下离子凝胶的电阻值

3.4 形变感应和湿度感应

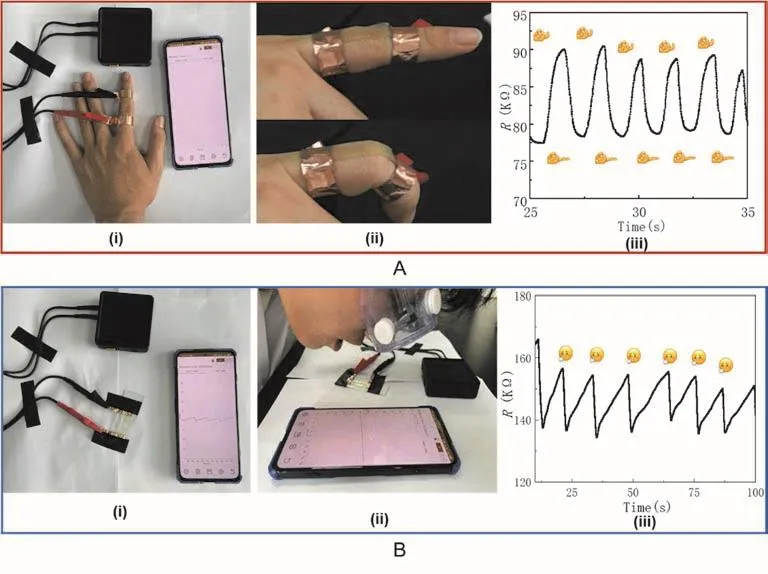

以手指的弯曲动作为例,对PIL/IL-70%离子凝胶进行形变传感测试(图6A)。当手指弯曲时,离子凝胶被拉长,横截面积缩小,单位时间通过的离子数减少,因此电流减小,电阻增大;手指伸直后,离子凝胶逐渐恢复原长,电阻也逐渐恢复。此外,当手指弯曲度增大时,电阻变化也相应增大。综上,当离子凝胶被拉伸、弯曲时,其横截面积和内部导电网络发生改变,电阻随之变化,通过记录应变和电阻的关系就可以达到应变传感的目的。

本实验所采用的咪唑类阳离子极性较大,具有亲水性,而BF4(四氟硼酸盐)阴离子具有疏水性,当这类离子凝胶周围湿度变化时,引起BF4-阴离子的疏水作用,以及咪唑阳离子与水的氢键作用,使得凝胶中亲水和疏水基团含量不等,离子强度变弱,导致电流减小,电阻增大,表现为对水分的敏感性[12]。在实验中对PIL/IL-70%离子凝胶吹气,验证湿度感应性。由图6B可知,当朝离子凝胶吹气时,口中的水汽可以使离子凝胶的电阻值明显变大。因此该离子凝胶不仅适用于形变传感,也可应用于湿度传感。

图6 (A) 形变传感:(i) 形变感应测试装置(以手指弯曲为例);(ii) 手指弯曲动作示意图;(iii) 手指弯曲过程中的电阻变化图。(B) 湿度传感:(i) 湿度感应测试装置;(ii) 吹气动作示意图;(iii) 吹气过程中的电阻变化图

4 结语

在本实验中,制备了一种具有自愈合能力的离子凝胶材料,其中离子液体[BMIm][BF4](IL)填充于聚离子液体(PIL)的聚合物网络中,并对其应变和湿度传感性进行了测试,证明该离子凝胶具有灵敏的传感性能。由于此类离子凝胶具有很好的自黏附能力,可以贴合在皮肤上,因此可能成为可穿戴传感器器件的理想材料。

此新创实验作为本科生教学实验推广时,可根据学生的专业背景和学习阶段,进行分层次实验教学。针对非化学类专业本科新生,可将此实验作为化学教育的通识性实验,根据离子凝胶易制备、不使用有机溶剂且成型性强等特点,设计不同模板,添加不同染料分子,可制备多种多样的图形,以提高实验趣味性,观察凝胶的形变与电阻关系,进行简单的传感测试。实验时间控制在2课时,适宜作为普通化学实验的新项目。对于低年级化学、高分子化学和材料类专业的本科生,可在本实验基础上改变凝胶体系、离子种类等条件,进行传感性能对比,以加深分子结构对材料性能产生影响的概念,实验时间4–8课时。本实验还可以设计成化学类高年级综合性实验及创新性实验,鼓励学生进行拓展性研究,引入热性能和力学性能方面的专业测试仪器,对凝胶材料进行系统测试。如果加入荧光小分子或碳纳米管等纳米颗粒,还可制备成光热响应材料等,以提高学生的自主科研思维和开拓性精神。