新生代技术工人何以铿锵有力?

——可雇佣能力对其角色外绩效的影响

郭钟泽, 许彩艺, 省留杰, 李 瑶

(北京信息科技大学 经济管理学院, 北京 100192)

“咱们工人有力量”的铿锵旋律曾响彻大江南北。改革开放以来,工人的社会地位和工作状况经历了巨大变迁,曾经的辉煌地位如今已渐渐不复存在,“农民工”甚至代替了产业工人群体。21世纪以来,中国出现“民工荒”以及“技工荒”现象,对制造业的发展产生了较大的不利影响[1],而制造业在实现创新型国家中扮演着重要的角色[2]。与此同时,劳动力市场面临着蓝领工人“招工难”与“就业难”双重困难,组织面临巨大人才缺口与高人员流失率的同时,技术工人的就业与权益保障也面临挑战。当下很多年轻人宁愿选择外卖快递行业也不愿进工厂当产业工人,导致2020年的制造业人才缺口达2 200万。习近平总书记曾多次强调工人阶级的重要地位[3]。技术工人一直在中国经济中发挥着重要的作用[4],打造高素质技术工人队伍对于实现中国制造2025目标至关重要。“80后”“90后”的新生代技术工人成为中国当今技术工人的主体,他们的工作表现逐渐引起管理学者的关注。

新生代技术工人成为“中国制造2025”重要情境下的专业人才,研究他们的可雇佣能力及其对工作绩效的影响是个重要话题。纵观已有文献研究发现:首先,员工可雇佣能力与工作绩效之间存在着非常密切的关系[5],但较多学者集中于可雇佣能力与角色内绩效的关系,而较少关注可雇佣能力对技术工人的角色外绩效的影响;其次,由于技术工人的待遇、环境、福利等多方面因素不同于其他职业,付出与回报并不成正比,导致工人不愿意去投入精力。现有研究也较少关注新生代技术工人的工作投入问题。现有大部分研究将工作投入作为中介变量或结果变量展开探讨[6-7],鲜有研究将工作投入作为可雇佣能力对角色外绩效影响的调节变量进行分析。

基于此,采用社会认知理论,探究新生代技术工人的可雇佣能力对组织公民行为的影响及其机制。试图探索新生代技术工人的可雇佣能力对其角色外绩效(OCB-I、OCB-O)产生的重要影响,以及工作投入在可雇佣能力与组织公民行为之间发挥的调节作用。本文可能存在的贡献有3点:①基于社会认知理论,将可雇佣能力作为个人感知到的个体因素,去探讨它对组织公民行为的影响;②将工作投入当作个体自身的一种积极情绪和认知状态并将其作为调节变量,扩充了社会认知理论的解释范畴;③将新生代技术工人作为典型的研究对象,热切回应了“中国制造2025”的战略方针。

1 文献回顾与研究假设

1.1 概念界定

1.1.1 新生代技术工人

对于新生代工人的定义,不同的学者有不同的看法。一些学者认为在中国工业化发展进程中,技术工人是指在生产经营、科技创新等过程中,有着精湛的技能并且发挥着重要作用的劳动群体[8]。还有部分学者认为,新生代技术工人有着“三高一低”的特点,即文化程度、对工作的期待以及物质和精神享受较高,而工作承受力较低[9]。另一部分学者认为,新生代技术工人相较于老一辈技术工人,具有更高的教育水平,在工作的选择上要更加挑剔,同时也会更加追求精神生活,崇尚独立自主。与传统农民工相比,新生代技术工人的自尊心较强,更注重自我感受[10]。简而言之,技术工人是指受过较高教育、掌握了较高的技术才能的新一代智力型团体。因此,现将新生代技术工人界定为具有较高知识和素质,并且拥有先进的操作技能的年轻型人才。

1.1.2 可雇佣能力

可雇佣能力(employability)由英国学者Beveridge于1909年最先提出,指具有工作的能力,主要通过体力判断失业人员的受雇可能。之后随年代发展,学者们对于可雇佣能力的研究不断完善,直到20世纪90年代,可雇佣能力的发展更加成熟。Hillage和Pollard将可雇佣能力定义为个体获得、维持以及重新获取就业所需的能力,对于劳动者来说不仅仅需要拥有相关的知识、技能、态度,还需要利用营销资本、销售资本等多方资本。进而,英国学者Harvey 对可雇佣能力的概念界定被学术界广泛接受。Harvey认为其是雇员获得初次就业、保持工作以及转换工作的能力[11]。概括来说,就是一种保证雇员可以获得并维持工作的个人特征,这种特征一般是后天形成的。本文采用Rothwell和Arnold的观点,认为可雇佣能力是个体能够维持当前工作以及必要时顺利转换工作的能力[12]。

1.2 研究假设

1.2.1 可雇佣能力对组织公民行为的影响

Organ最先提出组织公民行为(organizational citizenship behavior)的定义,即一种能提高组织整体表现但与奖惩制度无关的行为。现采用上述观点作为组织公民行为的定义,运用组织公民行为来考察新生代技术工人工作角色外的行为表现。研究借鉴Lee和Allen的观点将组织公民行为分为两个维度,分别是OCB-I和OCB-O,OCB-I指个人层面的组织公民行为,OCB-O指组织层面的组织公民行为[13]。

班杜拉提出了社会认知理论(social cognition theory),主要观点是人类行为是由个人内部因素、行为和环境这3组主要决定因素的互动引起的。其核心观点认为人们并不只是环境的消极反应者,而是积极的环境塑造者。根据社会认知理论,技术工人的可雇佣能力作为个体自身的雇用价值认知,能够积极引导其工作环境中的行为表现。因此,个体可以根据自己感受到自身的可雇佣能力的高低,进而选择积极成效最大的行为作用于组织,即新生代技术工人可雇佣能力越高,他们的组织公民行为水平越高。

实证研究发现,员工可雇佣性都可以增加员工忠诚行为[14],那么,间接表明可雇佣能力能够促使员工个体作出对组织有益的行为。Kinnunen等发现可雇佣能力与工作绩效呈直接正相关的关系[15]。由此可以推断,新生代技术工人的可雇佣能力对其角色外绩效存在积极作用,即可雇佣能力对OCB-I和OCB-O分别有正向影响。因此,提出第1组假设。

H1a:新生代技术工人的可雇佣能力能对其OCB-I有显著的正向影响。

H1b:新生代技术工人的可雇佣能力能对其OCB-O有显著的正向影响。

1.2.2 工作投入的调节作用

工作投入由Kahn最先提出,他认为是组织成员置身于工作角色中的行为[16]。之后,Maslach等认为工作投入是当个体的目标与组织目标一致便会工作投入[17]。目前,Schaufeli等的观点被广泛认可,即工作投入是一种与工作有关的积极情绪[18]。根据社会认知理论,当新生代技术工人处于积极的情绪状态中,当他们拥有较高水平的工作投入时,促使可雇佣能力对组织公民行为产生更强的积极效应。即工作投入作为个人敬业度的内部因素,可以触发新生代员工产生积极行为,进而使得他们积极作用于周围环境。

已有实证研究表明,工作投入对工作绩效有正向预测作用[19]。工作投入作为个体工作中一种积极的情绪与认知状态,能够基于技术工人的可雇佣能力对员工个体的工作绩效产生影响,即推断工作投入在可雇佣能力与组织公民行为关系中起调节作用。因此,提出第2组假设。

H2a:新生代技术工人的工作投入在可雇佣能力与OCB-I关系中存在正向调节作用。即工作投入越高,可雇佣能力对OCB-I的正向关系越强。

H2b:新生代技术工人的工作投入在可雇佣能力与OCB-O关系中存在调节作用。即工作投入越高,可雇佣能力对OCB-O的正向关系越强。

研究的概念模型如图1所示。

图1 研究模型

2 研究方法

2.1 数据收集与样本描述

本文的数据采集于深圳、北京、长沙3家企业,企业类型为新兴制造业公司,调研对象选取出生于80、90年代的技术人员。研究主要通过问卷调查的方式。为了尽可能控制共同方法偏差问题,问卷分两次回收,间隔4周,共发放500份问卷,有效问卷338份,有效回收率为67.6%。

在338个样本中,男性有160位,女性有178位;年龄最小为21岁,最大为39岁,29~34岁分布较集中;已婚占比80.5%;大专及以下占11.9%,大学本科占75.1%,研究生及以上占13%;平均组织工龄为6.12年;中、基层管理者占比较多,高层管理者占比较少。

2.2 变量测量

2.2.1 可雇佣能力

可雇佣能力选自Andrew等开发的量表[12],题目例如“即使单位裁员,我相信我能留下来”。量表由内部可雇佣能力与外部可雇佣能力两个维度组成。内部可雇佣能力有4个条目,外部可雇佣能力有7个条目,题目采用Likerts 7点等级评分(1=非常不同意,7=非常同意)。该量表的信度系数为0.83。

2.2.2 工作投入

工作投入选自Hallberg和Schaufeli开发的UWES-9量表[20],代表性题目例如“帮助不在岗同事做他/她的工作”。量表由3个维度共9个条目构成,采用Likerts 5点等级评分(1=从不,5=总是)。该量表的信度系数为0.88。

2.2.3 组织公民行为

组织公民行为选用Lee等开发的量表[13],题目例如“我对工作富有热情”。量表由OCB-I和OCB-O两个维度共各8个条目构成,采用Likerts 5点等级评分(1=从不,5=总是)。OCB-I维度信度系数为0.74,OCB-O维度信度系数为0.81,组织公民行为整体信度系数为0.85。

2.2.4 控制变量

由于本文是基于个体层面变量的研究,其涉及的人口统计变量分别为性别、年龄、婚姻状况、教育水平、本单位工龄、岗位性质6项。主要使用SPSS 26.0统计分析软件进行分析,性别使用T检验进行差异分析,年龄、教育水平、婚姻状况、本单位工龄、岗位性质均采用单因素方差分析(ANOVA)进行。

3 数据分析与结果

3.1 相关性分析

研究使用SPSS 26.0软件进行变量间相关性分析。由表1可知,控制变量、可雇佣能力、组织公民行为在个人层面的倾向,组织公民行为在组织层面的倾向以及工作投入之间, 相关系数显著, 该部分分析结果为研究假设提供了初步支持。

表1 变量间的相关性分析结果

3.2 验证性因子分析

运用Amos 24.0软件进行验证性因子分析检验问卷的有效性。问卷中的主要变量有可雇佣能力、工作投入、OCB-I和OCB-O。将这4个变量组合为4种模型(表2),得出各模型验证性因子分析结果后对其进行比较。

由表2可知,四因子模型的拟合效果最好。四因子模型中χ2/df小于3,CFI、IFI均大于0.9,RMSEA介于0.05~0.08,SRMR小于0.08,表明这4个变量的区分效度良好。

表2 验证性因子分析数据结果

3.3 假设检验

表3显示,可雇佣能力与OCB-I即组织公民行为在个人层面的倾向呈显著正相关(β=0.396,P<0.001),即新生代技术工人的可雇佣能力能对其OCB-I有显著的正向影响,假设H1a 得到验证;可雇佣能力与OCB-O 即组织公民行为在组织层面的倾向呈显著正相关(β=0.452,P<0.001),即新生代技术工人的可雇佣能力能对其OCB-O有显著的正向影响,假设H1b得到验证。

表3 变量间的回归分析结果

工作投入对可雇佣能力与OCB-I的关系的作用中,交互项回归系数显著(β=0.153,P<0.001),存在调节作用,假设H2a成立。工作投入对可雇佣能力与OCB-O的关系的作用中,交互项回归系数不显著(β=0.044,n.s.),不存在调节作用,假设H2b不成立。

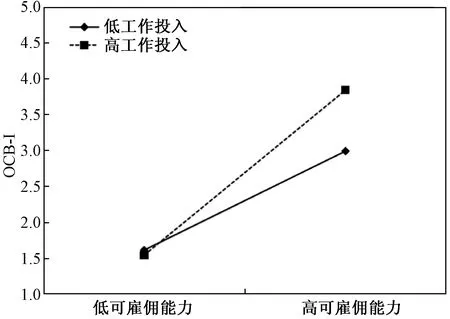

研究分别以和均值上下相差一个标准差为基准,作出工作投入对可雇佣能力与组织公民行为在个人层面的倾向关系的调节效应图,如图2所示,在新生代技术工人高工作投入的情况下,可雇佣能力对OCB-I的影响强度为0.42(P<0.001),在新生代技术工人低工作投入的情况下,可雇佣能力对OCB-I的影响强度为0.29(P<0.001),二者差异值为0.13。假设H2a得到进一步支持。

图2 工作投入的调节作用

4 研究结论与讨论

4.1 结论

1)新生代技术工人可雇佣能力正向影响组织公民行为。新生代技术工人可雇佣能力的提高可以正向影响员工做出利于组织利益的行为表现。并且较高可雇佣能力之所以能展现更积极的组织公民行为,一方面是由于其自身能力较强,能在个人层面以及组织层面积极为组织提供帮助,另一方面是他们考虑到未来自身的雇佣价值,在工作角色外也愿意同样做出利于融入组织的行动。

2)工作投入对可雇佣能力与OCB-I的关系起正向调节作用,对可雇佣能力与OCB-O的关系调节作用不成立。可雇佣能力对OCB-I的影响主要表现在可雇佣能力对个体工作环境中人际交往行为表现的影响,而对OCB-O的影响主要表现在对组织直接有益的行为。工作投入作为个体自身的一种积极情绪和认知状态,对可雇佣能力感知判断效果的作用过程主要侧重于个体层面。新生代技术工人能够凭借自身可雇佣能力在与同事建立友好关系的过程中,高工作投入能够帮助他们在工作环境中保持更积极的状态,作出更积极选择。在组织层面,由于缺乏联系,工作投入无法对可雇佣能力与OCB-O关系产生调节作用。

4.2 理论意义

1)研究扩充了社会认知理论的解释范围。本文将可雇佣能力作为个人的内部因素,分析它对组织公民行为产生的影响。根据社会认知理论,可雇佣能力作为一种价值认知,员工会根据其评估自身的工作能力,进而选择与自身能力相匹配的行为作用于组织,当员工的可雇佣能力越强,其带来的组织表现越好,则工作绩效越高。

2)将工作投入当作个体自身的一种积极情绪和认知状态,并将其作为可雇佣能力与组织公民行为的调节变量,丰富了工作投入的研究。研究表明,新生代技术工人提高工作投入能够促进可雇佣能力对个人层面组织公民行为的影响,员工可以通过学习职业技能提高自身受雇资质,促进与组织建立友好关系,再通过提高自身工作投入做更多的尽职行为及利他行为,有利于形成积极的团队气氛以及达到更高的组织绩效。

4.3 管理启示

本文重点关注产业升级背景下的技术工人群体,对新生代技术工人以及管理者的启示表现在以下几方面:

1)通过对可雇佣能力的研究有助于管理者重视技术工人可雇佣能力的培养,有利于技术人才培养战略的发展,从而促进产业升级。可雇佣能力作为提升组织公民行为的有效动力,无论对个人还是组织来讲,对技术人才可雇佣能力的培养都是具有重要意义的,提升可雇佣能力的一项有效途径便是培训。凌玲和卿涛的研究认为培训是可雇佣能力的重要前因变量,职业培训对技术工人的可雇佣能力具有促进作用[21],这也提醒管理者要重视对技术工人的培训来提高工人的受雇资质。

2)员工可以通过提高自身可雇佣能力进而提高组织公民行为。自身职业能力拔高促进了工作绩效的提升,而组织可以通过雇佣高水平可雇佣能力的技术工人增加组织的竞争力。本文启示管理者认识到员工只有具备较高的可雇佣能力才能在组织中拥有更好的工作表现,而组织也会更愿意留下工作表现好的员工,从而有助于缓解新生代技术工人与制造行业、企业的劳资冲突。

3)既然工作投入能够在可雇佣能力与组织公民行为间产生积极效应,那么采取措施提高员工的敬业度就能在一定程度上减少新生代技术工人可雇佣能力的培养成本。制造行业、企业的管理者可以通过为新生代技术工人创造一个公平和谐的组织环境,促进他们提升工作投入,从而带来更高的组织绩效。

4.4 局限与未来研究展望

研究存在一定局限性:一方面,研究的数据收集主要采用问卷调查法,方法过于单一。未来可加入观察法、访谈法等进行研究,使研究内容更加全面充实;另一方面,样本来源于部分新兴制造业公司,虽具有一定的典型性,但受时间、空间等限制,样本的普遍性较弱。未来研究中可以扩大样本数量及其地区分布,更充分地探索新生代技术工人的管理问题。