营城子汉墓出土玻璃耳珰的化学成分与制作工艺研究

任昱勃,温 睿,先怡衡,张翠敏

[1. 文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室(西北大学),陕西西安 710127;2. 大连市文物考古研究所,辽宁大连 116036]

0 引 言

耳珰,我国古代一类耳饰,出现于新石器时代,流行于两汉时期。新石器时代的耳珰以陶、骨、玉石等为主要材质。汉魏时期的耳珰以玻璃质为主。玻璃耳珰是汉魏时期我国独有的一类玻璃制品,据不完全统计,截止到2019年,考古发掘出土玻璃耳珰五百余件,广泛分布于全国各地。目前,已对河南、陕西和广东等地区出土的玻璃耳珰进行了检测分析,大多属铅钡硅酸盐玻璃系统,少量属钾硅酸盐玻璃系统,不同成分体系玻璃耳珰在一定时空范围内共存[1-3]。玻璃耳珰造型变化多样,学者们提出了不同的分类方法[4-6],尚未取得统一认识。

大连位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,两汉时期,这里一直是辽东郡沓氏县、文县的辖境,海陆交通便捷,经济文化较为繁荣[7]。玻璃耳珰是该地乃至辽宁省发现的两汉时期玻璃器中较多的一类[8]。本工作研究的玻璃耳珰均出土于大连市甘井子区营城子镇营城子汉墓群第二地点,2003~2007年间发掘出土。营城子汉墓群规模宏大,主要分布在202国道(旅顺至大连北路)及铁路线两侧,绵延十公里,墓葬数量众多、类型齐全,时代特征显著,内涵丰富。该汉墓群被划分为3个地点,其中第二地点以营城子工业园区为中心,2002—2010年间,陆续清理汉魏时期墓葬多达202座。位于该地点的2003M76,出土了极为罕见的金带扣,还有铜承旋、铜鼎、铜银合金印章等珍贵文物,价值重大[9]。

对大连营城子汉墓出土玻璃耳珰的研究将完善对该地区古玻璃制品的认识,为汉代该地区与其他地区物质文化交流及我国玻璃耳珰制造传播等的研究提供一定参考。

1 样品和方法

1.1 实验样品

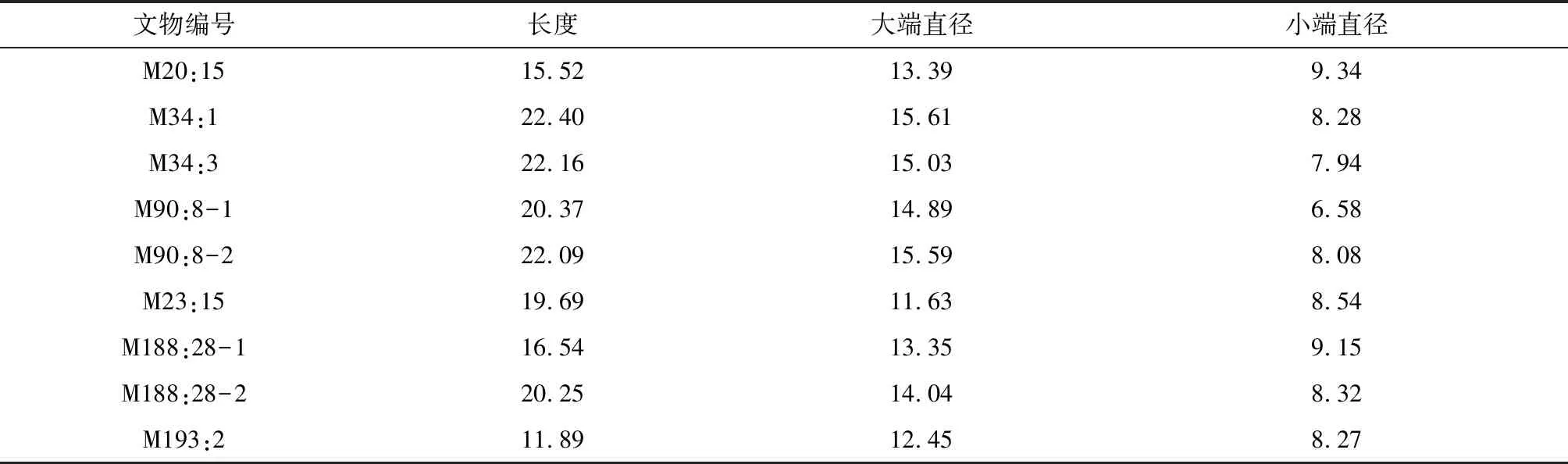

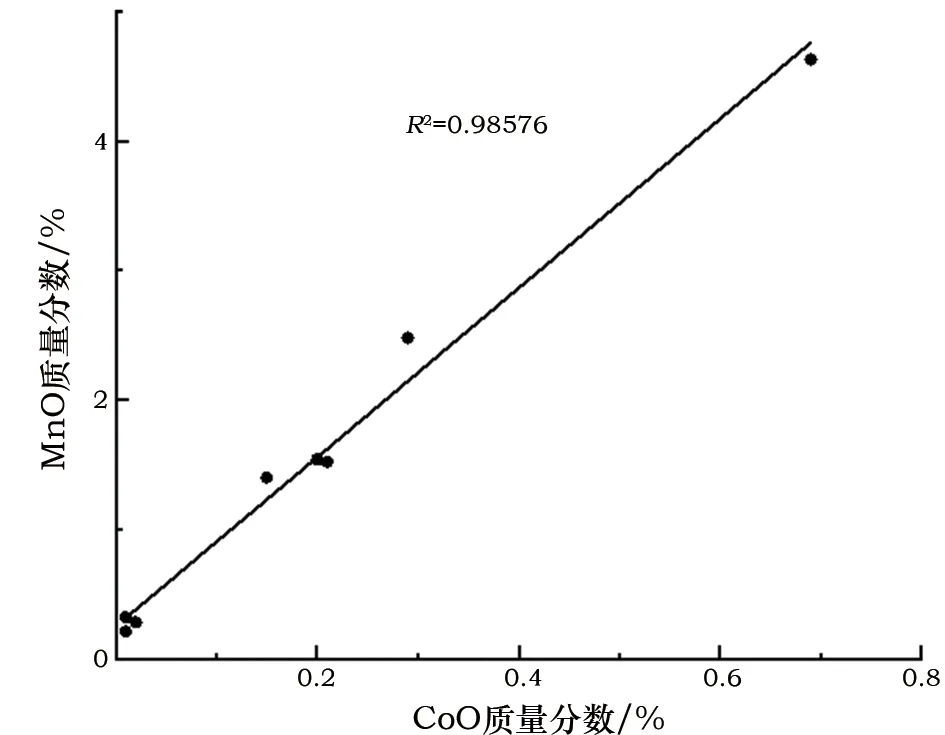

出土于营城子汉墓群第二地点的9枚玻璃耳珰多发现于女性头骨附近,除样品M34:1和M34:3出自西汉时期贝瓦墓外,其余样品均出土于砖室墓,为东汉时期。9枚玻璃耳珰均呈蓝色透明,造型大体相同(是常见的一类玻璃耳珰造型)。样品具体信息见表1,样品照片见图1。它们一端大一端小,两端向中部逐渐内收,整体呈束腰状。小端平(图2a),只有M34:3小端内凹(图2b)。大端内弧,只边沿留有平棱,棱大多极窄(图2c),也有宽沿(图2d)。中央都有穿孔,孔径在1~2 mm间。这9枚玻璃耳珰虽都有一定程度的风化,但普遍保存较好,只有M193:2风化较为严重,几失玻璃光泽。

表1 营城子汉墓出土玻璃耳珰信息

图1 营城子汉墓出土玻璃耳珰照片Fig.1 Photos of glass ear pendants unearthed from Yingchengzi Cemetery of the Han Dynasties

图2 部分营城子汉墓出土玻璃耳珰两端照片Fig.2 Photos of two ends of some glass ear pendants unearthed from Yingchengzi Cemetery of the Han Dynasties

1.2 微观形貌观察

采用文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室(西北大学)的KH-7700型超景深三维视频显微系统(日本浩视公司)对玻璃耳珰进行表面特征的微观观察。仪器采用金属卤素冷光源,MX-5040RZF镜头,201万动态像素,在50~100倍下观察。

1.3 化学成分分析

采用文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室(西北大学)的S1TITAN/TRACER5i便携式能量色散型X射线荧光光谱仪(EDXRF,美国布鲁克公司)对玻璃耳珰进行无损分析。该仪器激发源为Rh靶X射线光管,工作电压15~50 kV,工作电流5~200 μA,最大功率为4 W。使用有效探测面积为40 mm2的硅漂移探测器SDD,能量分辨率小于140 eV(Mn Kα线)。实验测试电压15 kV,测试电流112 μA,测试时间90 s,光斑直径3 mm,在真空条件下测试。

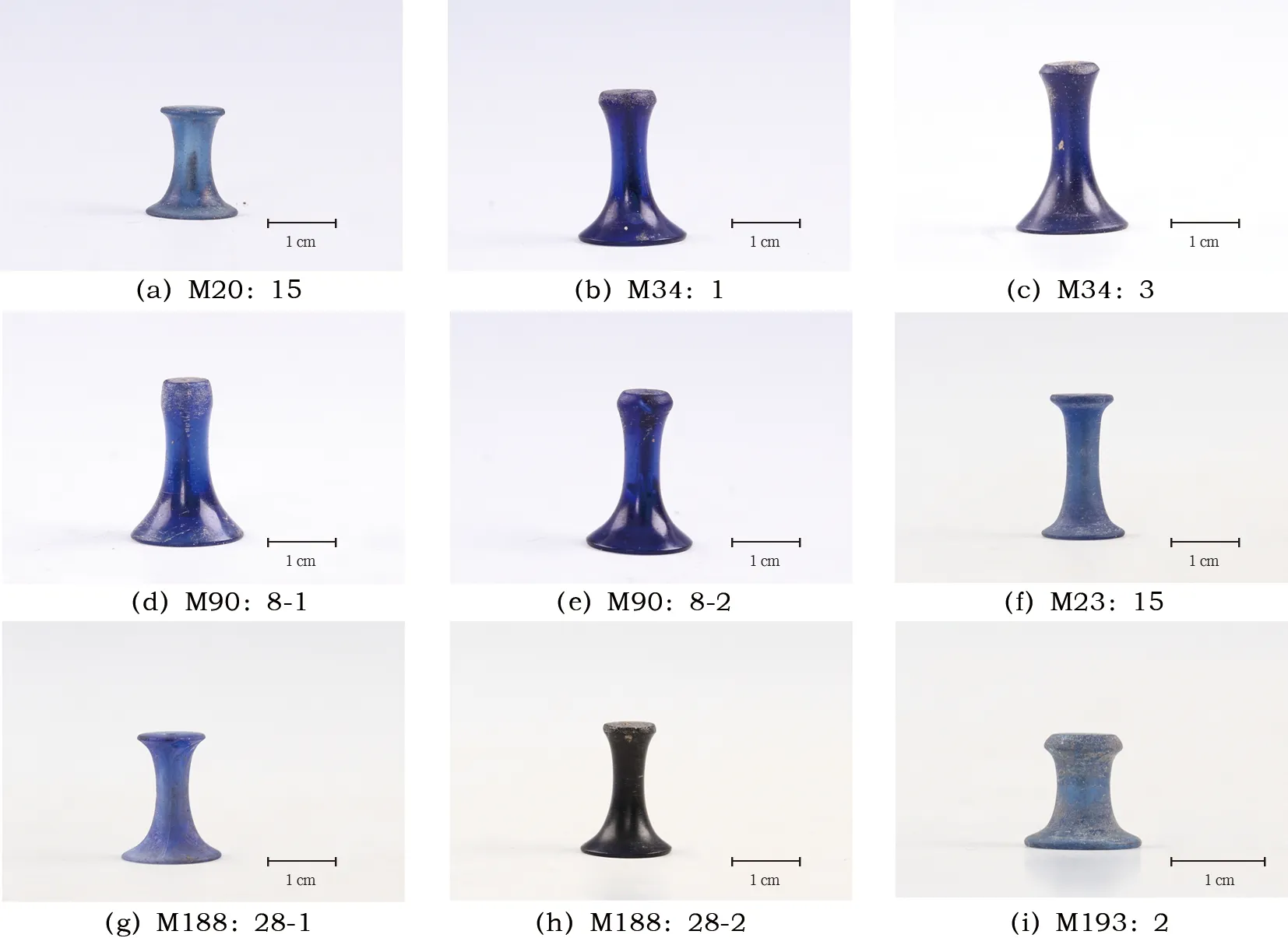

定量分析方法采用外标法。选择康宁标准玻璃Corning B、Corning C和Corning D为标准样品,多次测量其中各元素的荧光强度,利用最小二乘法进行曲线拟合,得到各元素标准曲线方程。测量试样中待测元素的荧光强度后,利用标准曲线方程求出待测元素浓度,最终结果以氧化物的形式表示。为了检验测试数据的准确度与精确度,采用上述外标法计算Corning-C(PbO-BaO-SiO2)和Corning-D(K2O-CaO-SiO2)各元素含量,并计算测试结果的相对标准偏差。取多次测试的均值作为测量值,计算其与参考值的相对误差,最后用相对标准偏差和相对误差来表征测试的精确度和准确度(表2和表3)。结果显示,含量超过1%的主量元素的相对标准偏差基本都小于1%,微量元素的相对标准偏差几乎不超过5%,说明仪器稳定性较高。Corning-C主要元素Si、Pb、Ba的相对误差较小,Corning-D元素的相对误差大多较小。总体来看,较轻的元素及含量低的元素相对误差较大,符合误差原理与统计学规律,测试的准确度较好,本工作进行重点分析的样品中的主要元素及Co、Mn的相对误差都较小。

样品表面有一定程度风化,不过风化程度不大,样品均匀性也较好。检测前用酒精擦拭样品表面,测试时选取表面风化程度相对小的地方,多点测试,最后对检测得到的各元素氧化物进行归一化处理,尽可能保证测试结果的可靠性。综合评估后认为,样品表面风化可能带来的化学成分分析误差对本工作后续进行的样品成分体系分类及铅钡玻璃耳珰主要化学成分含量对比分析等研究产生的影响都较小。

表2 Corning-C玻璃的检测结果及误差分析

表3 Corning-D玻璃的检测结果及误差分析

(续表3)

2 实验结果

2.1 微观形貌

玻璃耳珰表面多有不规则划痕和大小不一的腐蚀坑及气泡坑,M188:28-1和M193:2两端还有明显虹彩。除M193:2风化较为严重外,其余样品大端及腰部较光滑平整,风化程度普遍较轻,表面还多有规律、细密的划痕,似打磨痕迹(图3和图4,图中虚线为磨痕方向示意)。有些还能看到内部细长的椭圆形气泡,气泡延伸方向平行于中心穿孔(图5和图6)。小端表面多凹凸不平,布满褐色腐蚀坑,风化较为严重,毫无玻璃光泽(图7)。

图3 M90:8-2大端面打磨痕迹Fig.3 Polishing scratch on the large end surface of M90:8-2

图4 M188:28-2腰部打磨痕迹Fig.4 Polishing scratch on the body surface of M188:28-2

图5 M34:1内部气泡Fig.5 Bubbles in the body of M34:1

图6 M90:8-1内部气泡Fig.6 Bubbles in the body of M90:8-1

图7 M34:1小端面腐蚀坑Fig.7 Etch pits on the small end surface of M34:1

2.2 化学成分体系

表4为样品主要化学成分的XRF测试结果。以助熔剂的不同,可将它们划分为2种体系:铅钡硅酸盐系统(PbO-BaO-SiO2)和钾硅酸盐系统(K2O-SiO2)。

属于铅钡硅酸盐系统(PbO-BaO-SiO2)的样品有M20:15、M23:15、M188:28-1和M193:2,共4件。它们的主要化学成分为SiO2、PbO和BaO,其中PbO质量分数在24%左右,BaO质量分数在8.28%~11.15%之间。属于钾硅酸盐系统(K2O-SiO2)的样品共5件,分别是M34:1、M34:3、M90:8-1、M90:8-2和M188:28-2。SiO2质量分数在74.43%~83.42%之间,K2O质量分数在4.75%~8.44%之间。

表4 营城子汉墓出土玻璃耳珰主要化学成分的测试结果

3 讨 论

3.1 成型工艺

玻璃耳珰外形规则,制造时应采用了模具辅助成型,这是战国和汉代玻璃器制作常见的成型方式,一般先塑造器物模型(母型),然后翻制出模具。制造时将熔融态的玻璃填入模具中,冷却后去模。耳珰内部细长的椭圆形气泡,表明它在成型时受到了拉力(或压力)。推测是因为熔融态玻璃黏度大,流动性差,在将玻璃料填进模具后,需用工具推压玻璃料,才能使其快速散开,充满模腔。中央的穿孔贯穿耳珰,细长且直,未观察到钻孔痕迹,应是在玻璃料呈熔融态时就进行了穿孔加工。推测可能是向模具中已基本成型但仍处于高温熔融态的耳珰中央插入1~2 mm的细棒后形成的穿孔,也可能在模具中预置了成孔材料。

除M193:2风化较为严重外,其余样品的大端及腰部都光滑平整,且表面有规律、细密的磨痕。可见在成型后,对腰部和大端表面进行了打磨。磨痕均是以中央穿孔为轴的平行、细密的圆周痕,推测是以旋转打磨的方式进行的打磨,而非往复机械式打磨。小端相对比较粗糙,风化严重,可能没有经过精细打磨。耳珰佩戴时,以小端塞入耳垂穿孔中[10]。也就是说,戴上耳珰后,小端在耳后,不会轻易被旁人看见,所以对小端的光滑平整度要求不高,可能正因此,耳珰小端未被细致打磨。

3.2 来源问题

3.2.1铅钡硅酸盐系统玻璃耳珰 20世纪30年代,Beck和Seligman首次发现了中国汉代及汉代以前不同于西方同时期的,同时含有较多氧化铅和氧化钡的古玻璃[11]。铅钡硅酸盐玻璃是我国战国和汉代大量出现的一类玻璃,当时的人们应用熟悉的铅矿做助熔剂来生产这种铅钡玻璃[12]。营城子汉墓出土的铅钡玻璃耳珰应为我国自制。对中国部分地区及营城子汉墓出土的铅钡玻璃耳珰的化学成分进行分析,从SiO2-PbO散点图(图8)和PbO-BaO散点图(图9)可看出:除青海,同一地区出土的铅钡玻璃耳珰的SiO2、PbO和BaO的含量都较为接近;不同地区间存在一定差异,其中河南出土铅钡玻璃耳珰SiO2质量分数高,PbO和BaO质量分数低,与其他地区差别较明显,而贵州和四川出土铅钡玻璃耳珰的主要化学成分较为相近。

图8 中国出土铅钡玻璃耳珰SiO2-PbO散点图Fig.8 Scatter plot of SiO2 and PbO contents in PbO-BaO-SiO2 glass ear pendants from China

图9 中国出土铅钡玻璃耳珰PbO-BaO散点图Fig.9 Scatter plot of PbO and BaO contents in PbO-BaO-SiO2 glass ear pendants from China

营城子汉墓M20:15与广西昭平乐群M5出土玻璃耳珰[13],M23:15和M193:2与甘肃武威汉墓出土玻璃耳珰[14]的主要化学成分含量相近。营城子汉墓出土铅钡玻璃耳珰可能与广西和甘肃出土的这些铅钡玻璃耳珰具有相近来源。现普遍认为,长江中下游地区为铅钡玻璃的主要产地之一[15],该地区也出土了较多玻璃耳珰,但目前尚未见相关化学成分数据发表。营城子汉墓出土铅钡玻璃耳珰具体产地的确定还需要更多玻璃耳珰化学成分数据等的支持。

3.2.2钾硅酸盐系统玻璃耳珰 除铅钡玻璃外,钾玻璃是我国两汉时期出现较多的一类玻璃,分布较广,但以广西、广东、云南等西南及南方地区为主。越南、泰国、印度、日本和韩国等国家也发现了大量同时期及更早时期(公元前4世纪至公元4世纪)的钾玻璃,它们同中国钾玻璃一样,K2O质量分数一般大于10%,MgO质量分数低,普遍小于0.8%,以硝石类含钾矿物作助熔剂[16-17]。根据Al2O3和CaO的含量,东亚、南亚和东南亚的低镁高钾玻璃大致可分为3个亚类:中等CaO、Al2O3含量的钾玻璃(m-K-Ca-Al)、低CaO含量的钾玻璃(m-K-Al)和低Al2O3含量的钾玻璃(m-K-Ca)[18]。还有一类比较少见的钾玻璃,MgO质量分数较高,在3%左右,原料可能含草木灰,CaO与Al2O3质量分数相近,记为v-K-Ca-Al[19]。亚洲可能存在多个钾玻璃生产中心。

玻璃耳珰是汉魏时期中国特有的一种玻璃器型,应是在我国制造成型的。营城子汉墓出土的钾硅酸盐系统玻璃耳珰MgO质量分数在0.7%~1.0%之间,相较以硝石类含钾矿物作助熔剂的钾玻璃的MgO质量分数偏大,不排除所用原料含有草木灰的可能。K2O质量分数在4.75%~8.44%,Al2O3和CaO质量分数相近,在2.5%~6.0%之间。其K2O、MgO、Al2O3和CaO等的质量分数都与广西、云南等地出土钾玻璃[20-22]有一定差别,不过M34:3的化学成分特征与河南荥阳薛村遗址出土的钾玻璃耳珰HNZZ-55[1]相近。但是,受文物样品限制,无法判断风化对这些钾硅酸盐系统玻璃耳珰化学成分测试结果的影响,另由表3可知本工作中钾硅酸盐系统玻璃耳珰样品K2O、Al2O3的测试结果存在一定误差,这些都可能会影响到样品与相关玻璃器的比较分析。因缺乏微量元素铷和锶的测试结果,也难以判定所属钾玻璃亚类,营城子汉墓出土钾玻璃耳珰来源还有待更深入的研究。

汉时,大连所在的辽东郡南部沿海地区水陆交通便利,海上交通尤其发达,商贸繁荣,形成了发达的沿海经济带,与中原地区在墓葬随葬品等方面都表现出高度统一性,经济发展也基本持平,为辽东郡经济发展先导区[23]。大连处于古代东北亚文化交流的枢纽地位,早期东北亚地区东西、南北与陆路、海路,特别是“北方海上丝绸之路”都交汇于此[24]。这里汉墓规模之大,墓葬和随葬器物规格之高,在辽东郡其他地区都是少见的,可见汉时大连地区人口密集、经济发达、物质生活丰富。营城子汉墓出土的这批玻璃耳珰应为外地传入,很可能是贸易交流所得。两汉时期来自中原和山东半岛的移民不断进入今大连地区[25-26],所以也不排除玻璃耳珰由迁徙人口带入的可能。无论以何种方式传入,玻璃耳珰在此发现都进一步反映了汉时该地区商贸和物质文化的繁荣。

3.3 着色剂

营城子汉墓出土玻璃耳珰都为蓝色,由过渡金属离子铜离子(Cu2+)和钴离子(Co2+)着色。Cu2+着色玻璃颜色表现上偏绿色调,而Co2+在玻璃中的着色表现非常稳定,色调偏紫[27]。钴元素以Co2+的形式存在于玻璃中,是较强的蓝色着色剂,通常Co2+含量超过0.01%时,玻璃就会呈现较为鲜艳的蓝色[22],0.05%以上就可以得到深蓝色[28]。M188:28-1由Cu2+着色,呈浅蓝色。其他8件玻璃耳珰除CuO外,还都含0.01%及以上的CoO,它们主要由Co2+着色,呈深蓝色,Cu2+可能对最终呈色效果有一定影响。M188:28-2的CoO质量分数高达0.69%,颜色非常接近紫色。

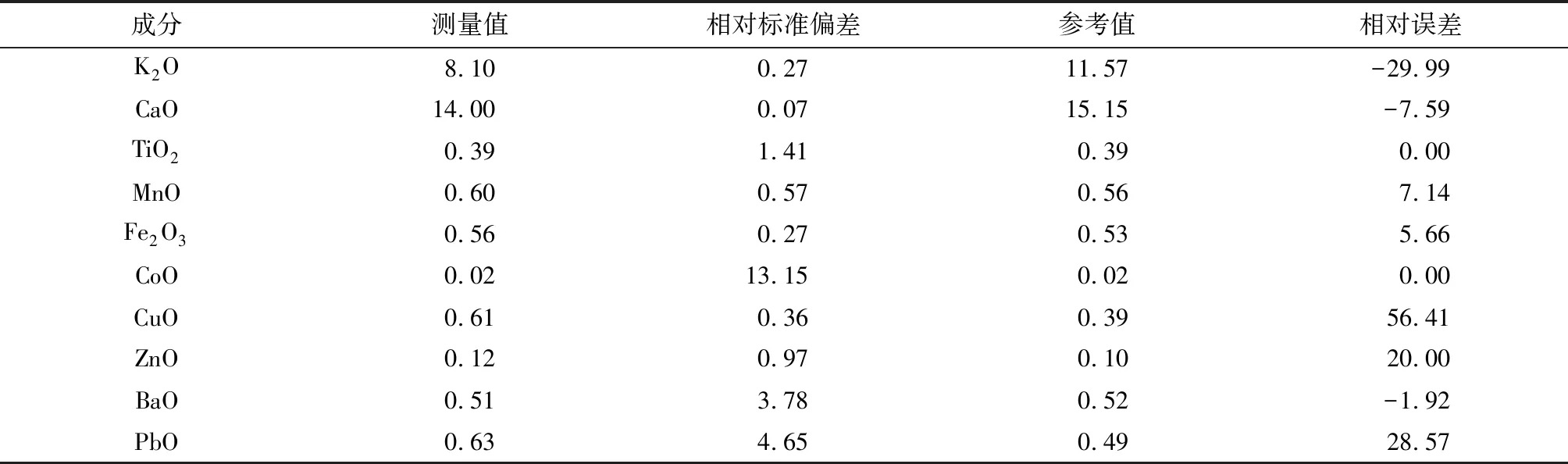

由MnO-CoO散点图(图10)可知,营城子汉墓出土钴蓝玻璃耳珰MnO与CoO质量分数呈明显的线性关系,锰的来源与钴密切相关,锰是随钴料带入的。MnO与CoO质量分数间如此高的相关性也意味着这批样品所用钴料很可能为同一来源。它们MnO与CoO的比值都在6以上,锰钴比高,这与我国钴土矿特征相符[29],所以所用钴料可能为我国钴土矿。

图10 营城子汉墓出土钴蓝玻璃耳珰MnO-CoO散点图Fig.10 Scatter plot of MnO and CoO contents in glass ear pendants colored with Co2+ from Yingchengzi Cemetery

3.4 玻璃耳珰的造型与化学成分体系

从造型上看,这批玻璃耳珰是目前发现的最常见的形制,呈收腰圆筒形。不过,因两端的相对大小不同,这类玻璃耳珰造型并非完全一致。依据以玻璃耳珰两端相对大小为标准的分类思路[1],在对已发表的中国考古出土的该类玻璃耳珰的观察分析基础上,这种收腰圆筒形玻璃耳珰还可被分为3类:Ⅰ类大端直径与小端直径比值在1.0~1.3之间,两端直径极相近,两端基本对称;Ⅱ类大小端直径比在1.6及以上,两端直径相差较大,整体呈喇叭形;Ⅲ类大小端直径比在1.3及以上,1.6以下。

营城子汉墓出土的M34:1、M34:3、M90:8-1、M90:8-2和M188:28-2玻璃耳珰属Ⅱ类,而M20:15、M23:15、M188:28-1和M193:2玻璃耳珰属Ⅲ类。这两类不同造型的玻璃耳珰也分属不同化学成分体系:Ⅱ类玻璃耳珰都属钾硅酸盐系统,而Ⅲ类玻璃耳珰皆属铅钡硅酸盐系统。另外,不同长度范围内的玻璃耳珰恰分属不同化学成分体系:长度在2 cm以下的较短的玻璃耳珰都属铅钡硅酸盐系统,而长度在2 cm以上的较长的玻璃耳珰皆属钾硅酸盐系统。

可见,营城子汉墓出土玻璃耳珰的造型与化学成分之间的对应关系是较为明显的,即不同化学成分体系的收腰圆筒形玻璃耳珰两端的相对大小和长度存在一定差别。作者还检测过2枚大连董家沟东汉墓出土的收腰圆筒形玻璃耳珰,都属铅钡硅酸盐玻璃系统,它们都属Ⅲ类,长度小于2 cm,造型与化学成分间的关系也符合上述规律。

3.5 对汉代玻璃耳珰制造的思考

营城子汉墓出土的钴蓝玻璃耳珰包括铅钡硅酸盐系统和钾硅酸盐系统两种成分体系,这两种成分体系玻璃耳珰所用助熔剂是不同的,但却使用了同一来源的钴料。此现象引发了对汉代玻璃耳珰制造模式的思考。若汉代玻璃原料熔融与玻璃器成型都在同一作坊进行,那可能使用不同助熔剂的玻璃作坊有相同的钴料供应,也有可能一个作坊掌握了使用不同助熔剂制造玻璃的技术,用不同助熔剂制造玻璃耳珰,而钴料是相同的。还有一种可能,就是玻璃原料熔融与玻璃器成型在不同作坊进行,即存在二级玻璃生产体系,不同成分原材料熔融得到的初级玻璃流入同一或使用相同钴料的不同二级玻璃作坊,添加钴料后再次熔融,制作玻璃耳珰成型。

营城子汉墓出土玻璃耳珰造型与化学成分体系之间有较为明显的对应关系,结合上文对玻璃耳珰制作模式的分析,进一步推测:两种成分体系玻璃耳珰的制作要么在不同作坊,助熔剂不同,造型偏好不同,各成体系;要么被特别区分,同一作坊或二级玻璃作坊对不同成分体系玻璃耳珰的造型有不同要求。可是,尚未发现对不同成分体系玻璃耳珰的造型进行特别区分的必要性和原因,造型与化学成分之间出现较为明显的对应关系的现象更可能是使用不同助熔剂的玻璃作坊对玻璃耳珰造型制作存在不同偏好造成的。

综上,汉代玻璃耳珰的制作可能存在铅钡玻璃耳珰和钾玻璃耳珰两种制作体系,两者玻璃助熔剂的使用与玻璃耳珰造型制作都不同,可能有不同生产中心,但钴料供应存在相同部分。此次选取的9件玻璃耳珰仅为2003—2007年营城子发掘出土玻璃耳珰中的一部分,下一步将会对出土的所有玻璃耳珰进行检测,结果将会进一步完善。

4 结 论

经观察分析,推测营城子汉墓出土的玻璃耳珰为模制成型,在玻璃料呈熔融态时就进行了穿孔,并在成型后对腰部和大端表面进行了较为精细的,以中心穿孔为轴的旋转式打磨。便携式X射线荧光光谱仪(XRF)检测结果显示,9枚玻璃耳珰中4枚属铅钡硅酸盐玻璃系统,5枚属钾硅酸盐玻璃系统,均为我国自制。M188:28-1由Cu2+着色,其余样品主要由Co2+着色,它们MnO与CoO含量呈明显的线性关系,所用钴料很可能为同一来源,其锰钴比特征与国产钴土矿类似。大连营城子汉墓出土玻璃耳珰与已有的对我国玻璃耳珰化学成分体系的认知相符,也进一步加深了对我国不同成分体系玻璃耳珰分布的认识,特别钾硅酸盐系统玻璃是在东北地区为数不多的发现。这批玻璃耳珰的发现也再度显示出汉时大连地区商贸和经济文化的繁荣。

对营城子汉墓出土玻璃耳珰的造型进行分析,发现不同化学成分体系的收腰圆筒形玻璃耳珰两端的相对大小和长度存在一定差别,造型与化学成分体系之间有较为明显的对应关系。结合助熔剂不同而钴料来源相同的现象,初步分析认为汉代玻璃耳珰可能存在两种不同的制作体系——铅钡玻璃耳珰体系和钾玻璃耳珰体系,两种体系使用不同的助熔剂,造型制作还存在一定分别,可能存在不同制作中心,但钴料供应有相同部分。不过样品数量有限,本工作对我国玻璃耳珰造型特征、造型与化学成分体系之间关系及玻璃耳珰制作模式的探讨只是初步的,我国汉代玻璃制造、玻璃制品流通和地区间的经济文化交流等相关问题,还有待更深入研究。