清官修《明史》对“西番”的历史书写

马文忠

从顺治二年(1645)清廷开局诏修《明史》,到乾隆四年(1739)书成刊印,依次形成万斯同416卷《明史》、王鸿绪《明史稿》、张廷玉《明史》等阶段性成果。一般而言,在该过程中,后期的文本多因袭此前阶段的成果,但因袭之中也有变化。①姜胜利主编:《〈明史〉研究》第10卷,北京:大百科全书出版社,2009年;孙卫国:《清官修〈明史〉对万历朝鲜之役的历史书写》,《历史研究》2018年第5期,第21—37页。其中就为“西番”②从当代的民族分类来看,“西番”是对藏族及藏地的一种称呼。为使本文的论述更富学理,笔者在文中径直使用“西番”该名称,但绝不认同该词所含有的贬义。所立传记而言,《明史》纂修前期和后期很不一样。本文旨在讨论清官修《明史》过程中对“西番”历史书写方面存在的差异及其原因,进而探讨该种差异背后的观念变动。①本文关于清官修《明史》对“西番”历史书写的研究,受到王继光、郭朝辉研究的影响。因张廷玉《明史》卷330《西番诸卫传》把明代的“西宁、河州、洮州、岷州等番族诸卫”作为一个整体加以叙述,而这些区域与传统藏地区划中的安多地区大体一致,因此,王继光把该传称作“18世纪中国第一部安多藏区史”。王继光的研究提示我们,在研究清代官修《明史》关于“西番”的历史书写时,需要注意到藏族概念对此可能产生的影响。(王继光:《18世纪中国第一部安多藏区史——〈明史·西番诸卫传〉的现代诠释》,《中国藏学》2006年第4期,第22—33页。)此外,郭朝辉关于尤侗、万斯同、王鸿绪、张廷玉等人对清代官修《明史·西域传》编纂活动的考察,为笔者讨论官修《明史》对“西番”的历史书写提供了一个相对整体的视角。(郭朝辉:《〈明史·西域传〉编纂考述》,《中国典籍与文化》2016年第3期,第28—36页。)

一

学界一般认为清代官修《明史》经历了三个阶段,分别是:顺治二年至康熙十七年(1645—1678);康熙十八年至六十一年(1679—1722);雍正元年至乾隆四年(1723—1739)。②姜胜利主编:《〈明史〉研究》第10卷,第5—6页。关于“西番”的历史书写集中在第二、三阶段。在此过程中,尤侗(1618—1704)、万斯同(1638—1702)、王鸿绪(1645—1723)和张廷玉(1672—1755)等人分别为“西番”立传。

在清代官修《明史》过程中,最先为“西番”立传的是尤侗。康熙十八年,清廷重开《明史》馆,组织五十“鸿博”分工编纂《明史》。其中,尤侗以翰林院检讨的身份参与纂修《明史》。任职《明史》馆的三年内,尤侗“纂《列朝诸臣传》、《外国传》,共三百余篇,《艺文志》五卷”③[清]尤侗著,杨旭辉点校:《尤侗集》,上海:上海古籍出版社,2015年,第1714页。。该处的《外国传》即《明史外国传》④按,雍正元年任《明史》纂修官的杨椿记载《外国传》由毛奇龄撰写。考诸历史,此说有误。,卷6有《西番传》。⑤[清]尤侗:《(明史)外国传》卷6《西番传》,载徐蜀编:《〈明史〉订补文献汇编》,北京:北京图书馆出版社,2004年,第876—880页。清官修《明史》为“西番”立传自此始。

康熙二十三年(1684),万斯同以布衣身份参与修史。其时,他馆于《明史》总裁徐元文家,帮徐氏删改订正各纂修官分工编纂的史稿。⑥[清]全祖望:《鲒埼亭集》卷28《万贞文先生传》,载《清代诗文集汇编》第302册,上海古籍出版社,2010年,第605—606页。康熙三十年(1691),徐氏去世后,《明史》总裁王鸿绪延请万氏至其家,帮其核定《明史列传》中的相关内容,直至康熙四十一年(1702)万斯同去世为止。在此过程中,万斯同删订各纂修官编纂的史稿,成416卷《明史》,其中卷415《外藩》3有《西番传》。⑦[清]万斯同:《明史》卷415《外藩》3《西番传》,上海古籍出版社,2008年,第647—652页。万斯同该传除依据《明实录》等资料补充若干史事外,其他内容与尤氏无二。基于此,本文把尤侗和万斯同关于“西番”的记载归为一类,称其为《明史》编纂前期的“西番”历史书写。

康熙三十三年(1694),王鸿绪重任《明史》馆总裁时,请万斯同协助修订《明史》列传部分;至四十一年,《明史》列传脱稿,但“尚未订正”;⑧黄爱平:《王鸿绪与〈明史〉纂修——王鸿绪“纂改”、“攘窃”说质疑》,姜胜利主编:《〈明史〉研究》第10卷,第380—397页。四十八年(1709),王鸿绪因参与政争,事发解任回籍,把列传稿携回家乡修订,至五十二年(1713),成208卷《明史列传稿》。该书卷206《西域传》2有《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》,其实为“西番”传;①[清]王鸿绪:《明史列传稿》卷206《西域传》2《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》,清康熙敬慎堂刻本,北京大学图书馆藏。雍正元年,王鸿绪将各纂修官编纂的本纪、志表、列传稿合为一体,成310卷《明史稿》。该书卷308《西域传》2为“西番”立传,②[清]王鸿绪:《明史稿》卷308《西域传》2《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》,台北:文海出版社,1962年,第325—329页。关于“西番”的历史书写,王鸿绪雍正元年《明史稿》与康熙五十二年的《明史列传稿》在内容上一致,为便于阅读、检索,本文在引用王鸿绪关于“西番”历史书写的史料时,采用台北文海出版社影印出版的《明史稿》。内容与208卷《明史列传稿》同。

清官修《明史》过程中,最后为“西番”立传的是张廷玉。雍正元年,清廷以张廷玉为总裁,再开《明史》馆。张氏等人以王鸿绪310卷《明史稿》为底稿,纂修《明史》。③[清]张廷玉:《明史》,北京:中华书局,1974年,第8630页。雍正十三年(1735),纂成336卷《明史》。乾隆四年,该书刊刻印行,是为《明史》定本。该书卷330《西域传》2为“西番”立传。④[清]张廷玉:《明史》卷330《西域传》2《西番诸卫传》,第8539—8549页。通过将其与王鸿绪所作传记相较,发现张廷玉除把王鸿绪所立传记更名为《西番诸卫传》,以及对相关字句作了调整外,其余内容完全沿袭自王鸿绪《明史稿》。基于此,本文把王鸿绪和张廷玉关于“西番”的记载归为一类,称其为《明史》编纂后期的“西番”历史书写。

上述各纂修官对“西番”的历史书写有同有异。相同的地方在于,从整体来说,清官修《明史》沿袭中国传统史籍中“以中央王朝为中心,以周边四裔为附庸”的书写传统,⑤关于中国传统典籍“以中央王朝为中心,以周边四裔为附庸”之书写传统的讨论,参见葛兆光:《传统中国史学中的世界认识》,《文史哲》2021年第3期,第5—11页。“西番”被置于与“四裔”有关的《外国》《外藩》《西域》等传;差异则体现在尤侗、万斯同代表的《明史》编纂前期和王鸿绪、张廷玉代表的《明史》编纂后期两个阶段方面,因“西番”指特定人群及其分布的空间。因此,该种差异主要通过对“西番”族源及其分布地理空间的不同界定表现出来。

为叙述方便,在此先论《明史》编纂前、后期对“西番”活动空间的概括。对此,尤侗、万斯同有如下概括:

按西番都指挥司二:曰乌思藏、曰朵甘;指挥司一:曰陇答;宣慰司三:曰朵甘、曰董卜韩胡、曰长河西鱼通宁远;招讨司六:曰朵甘思、曰朵甘陇答、曰朵甘丹、曰朵甘仓溏、曰朵甘川、曰磨儿勘;万户府四:曰沙儿可、曰乃竹、曰罗思端、曰列思麻;千户所十七:曰朵甘思、曰剌宗、曰孛里加、曰长河西、曰多八三孙、曰加八、曰兆日、曰纳竹、曰伦答、曰果由、曰沙里可哈忽的、曰孛里加思束、曰撒里土儿、曰参卜郎、曰剌错牙、曰泄里霸、曰阔则鲁孙。并洪武初置。

其后增设招讨司曰直管,安抚司有曰别思寨、曰杂谷、曰长宁;长官司曰杂道、曰达思蛮;又有加渴瓦寺、金川寺、韩何碉怯列寺。番僧有封灌顶国师者。

自洮、岷、阶、文、西固,南达松茂,族种甚繁,在阶文者名武都羌,在洮者吐谷浑羌,而松茂间东西阻河,列砦四十有八,殆不胜纪焉。……别种在云南铁桥北,名古宗,一云细腰番。太祖既下云南,裂吐番为二十三支,分属郡邑,辖以土官。府则丽江、永宁,州则北胜、蒗蕖等各控制之。①[清]尤侗:《(明史)外国传》卷6《西番传》,第879—880页; [清]万斯同:《明史》卷415《外藩》3《西番传》,第651—652页。

在尤侗、万斯同的记载中,“西番”的活动空间较为广泛,包括乌斯藏、朵甘、国师辖区,以及西北洮岷、云南永宁等地。尽管如此,其书写内容侧重于乌斯藏、朵甘等地,国师辖区、洮岷、永宁等地附于其后,篇幅远不如前者。而且洮岷、永宁等地人群被冠以“武都羌”“吐谷浑羌”“古宗”等名称,甚至视其为“西番别种”,重要性不如乌斯藏等地。

王鸿绪、张廷玉的记载则不是这样。王、张二氏关于“西番”的书写集中在西宁、河州、洮州、岷州四个军民指挥使司的空间范围内(大致在今甘肃和青海等地),②[清]王鸿绪:《明史稿》卷308《西域传》2《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》,第325页;[清]张廷玉:《明史》卷330《西域传》2《西番诸卫传》,第8539页。《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》之篇名即其反映。至于乌斯藏、朵甘都指挥司等地区,以及明廷册封的国师辖区等地,则不在“西番”的空间范围内,王、张二氏单设《乌斯藏大宝法王》《大乘法王》《大慈法王》《阐化王》《赞善王》《护教王》《阐教王》《辅教王》《朵甘乌斯藏行都指挥使司》《长河西鱼通宁远宣慰司》《董卜韩胡宣慰司》等传,置于《西域传》3。由此可见,《明史》编纂后期的“西番”历史书写,排除了乌斯藏、朵甘以及国师辖区等地,书写集中在西宁、河州、洮州、岷州四地。

与活动空间的界定相对应的是对“西番”族源的认识方面。尤侗等人记载“西番”族源为:“西番,即吐番。”“西番,即吐番,本羌属。”③[清]尤侗:《(明史)外国传》卷6《西番传》,第879页;[清]万斯同:《明史》卷415《外藩》3《西番传》,第651页。均指出“西番”与吐蕃(番)的源流关系。王鸿绪等人的记载则是:“西番,即西羌,族种最多。”④[清]王鸿绪:《明史稿》卷308《西域传》2《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》,第325页;[清]张廷玉:《明史》卷330《西域传》2《西番诸卫传》,第8539页。指出“西番”与西羌的关系,但是没有提及“西番”与吐蕃间存在的族源关系。在王鸿绪等人看来,真正与吐蕃存在关系的是乌斯藏、朵甘等地,在《朵甘传》中,两人均记载:“朵甘……南与乌斯藏为邻,唐吐番(蕃)地。”⑤[清]王鸿绪:《明史稿》卷309《西域传》3《朵甘传》,第344页; [清]张廷玉:《明史》卷331《西域传》3《朵甘传》,第8578页。强调朵甘等地与吐蕃的历史源流关系。由此可见,与尤侗等人认为“西番”源于吐蕃的认知不同,王鸿绪等人略去了“西番”与吐蕃的联系。

由上可见,《明史》编纂前、后期关于“西番”的历史书写差异表现在:前期认为“西番”源于吐蕃,包括乌斯藏、朵甘、洮岷、永宁等地人群,书写内容侧重于乌斯藏、朵甘等地;后期则略去“西番”与吐蕃之关系,书写内容围绕西宁、河州、洮州、岷州展开,至于乌斯藏、朵甘以及国师辖区等地,则在“西番”传外,为其单独立传。

二

清官修《明史》编纂前、后期的“西番”历史书写差异,体现的是不同时代的特点。 《明史》编纂前期的内容,接续的是明中期以来各类官私著述关于“西番”的书写传统。

尤侗的相关著述有助于我们了解《明史》编纂前期关于“西番”历史书写的史料来源。康熙二十一年(1682),尤侗任职《明史》馆期间,撰写《明史外国传》毕,又撰《外国竹枝词》。尤氏记载撰写《外国竹枝词》时参考的资料,曰:“今考《会典》《一统志》所载,暨《西域记》《象胥录》《星槎》《瀛涯胜览》诸书……予与修《明史》,既纂《外国传》十卷,以其余暇,复谱为竹枝词百首。”①[清]尤侗著,杨旭辉点校:《尤侗集》,第864页。这些书籍的完整书名为:《大明会典》《大明一统志》《大唐西域记》《象胥录》《星槎胜览》《瀛涯胜览》。既然尤氏在撰写《外国竹枝词》时参考了上述资料,则在其三年前撰写之《明史外国传》,应该也受到了上述书籍的影响。在这些书籍中,天顺五年(1461)成书的《大明一统志》卷89《外夷传》有《西蕃传》。尤侗关于“西番”的历史书写,部分资料当源于这部明代官方地理总志。②《大明一统志》关于“西番”的内容源于景泰七年(1456)的《寰宇通志》。《寰宇通志》是较早为“西番”立传的明代官方典籍。因《寰宇通志》和《大明一统志》的成书时间前后相差仅几年,经过比较,发现两书有关“西番”的记载基本一致。因此,为叙述方便,本文的讨论围绕《大明一统志》展开。

《大明一统志》对“西番”族源作了如下记载:“西蕃,即吐蕃也。其先本羌属,凡百余种,散处河、湟、江、岷间。”③[明]李贤等撰,方志远等点校:《大明一统志》卷89《西蕃》,成都:巴蜀书社,2017年,第4012页。在清代官修《明史》中,类似描述也以不同形式出现,如万斯同《明史》载:“西番,即吐番。本羌属,凡百余种,散处河、潢、洮、岷间。”④[清]万斯同:《明史》卷415《外藩》3《西番传》,第651页。王鸿绪《明史稿》载:“西番,即西羌,族种最多,自陕西历四川、云南西徼外皆是。其散处河、湟、洮、岷间者,为中国患尤剧。”⑤[清]王鸿绪:《明史稿》卷308《西域传》2《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》,第325页。实际上,对“西番”族源的这种概括源于五代宋元时人对吐蕃的记载。撰写《西蕃传》时,《大明一统志》的编纂者参考了如下几种资料:《旧唐书·吐蕃传》《新唐书·吐蕃传》《宋史·吐蕃传》《文献通考·吐蕃考》等。⑥[明]李贤等撰,方志远等点校:《大明一统志》卷89《西蕃》,第4012—4014页。其中,《新唐书》卷216《吐蕃传》载吐蕃族源曰:“吐蕃本西羌属,盖百有五十种,散处河、湟、江、岷间。”⑦[宋]欧阳修等:《新唐书》卷216《吐蕃》,中华书局,1975年,第6071页。由此可以发现,《大明一统志》关于“西番”族源的概括便源于此。可见,《新唐书》关于吐蕃族源的概括成了后人描述“西番”族源时的标准话语,并影响到清官修《明史》关于“西番”的历史书写。

关于“西番”的分布空间,《大明一统志》记载道:“今其地为指挥司、宣慰司、招讨司、万户府、千户所,凡三十有三。”⑧[明]李贤等撰,方志远等点校:《大明一统志》卷89《西蕃》,第4012—4014页。我们已经看到,这33个单位与上引清官修《明史》前期关于“西番”的历史书中的一致,这些地理单位包括乌斯藏、朵甘2个指挥司,陇答指挥司,朵甘等3个宣慰司,朵甘思等6个招讨司,沙儿可等4个万户府,朵甘思等17个千户所,这些区域广泛分布在乌斯藏、朵甘等地。⑨关于这些地域的具体分布情况,参见祝启源:《明代藏区行政建置史迹钩沉》,《藏学研究论丛》第5辑,拉萨:西藏人民出版社,1993年;房建昌:《明代西藏行政区划考》,《西藏民族学院学报》(哲学社会科学版)2001年第4期,第18—26页。

《大明一统志》关于“西番”的记载以乌斯藏、朵甘等地展开,没有涉及西宁、河州、洮州、岷州等地。但尤侗、万斯同等人的“西番”历史书写,则包括这些地域(尽管不是叙述重点)。这又与明中期以来的历史变化有关。其中,王琼(1459—1532)关于“西番”的历史书写起了重要作用。16世纪初,“洮岷”等地发生持续性的“西番动乱”,明廷对该地进行多次军事征伐,但效果并不明显,“动乱”仍时有发生。嘉靖八年(1529),“洮岷”等地发生“番贼”抢掠等事件后,①王琼载:“洮、岷番贼潜林窃出,抢劫行路,并在野牧畜。”参见[明]王琼:《西番事迹》,载《四库全书存目丛书》子部第31册,济南:齐鲁书社,1995年,第29—35页。明廷任命王琼为兵部尚书兼右都御史,前往洮岷等地整饬边备。“动乱”被平定后,王琼依据实地经历,作《西番事迹》一文。在这篇4000余字的文章中,王琼将“西番”族源追溯至历史时期的犬戎、西羌等族群,叙述重点集中在自先秦至明,历代政府对西宁、河州、洮州、岷州等地“西番”的经营方面。②[明]王琼:《西番事迹》,第33页。由此,明人著述中,在乌斯藏、朵甘等地之外,西宁、河州、洮州、岷州等地人群也进入了关于“西番”的传记中。自此之后,王琼在西宁、河州、洮州、岷州等地的经历及《西番事迹》中的相关记载,成为后人为“西番”立传时的史料来源,从而频繁出现在相关著述中。

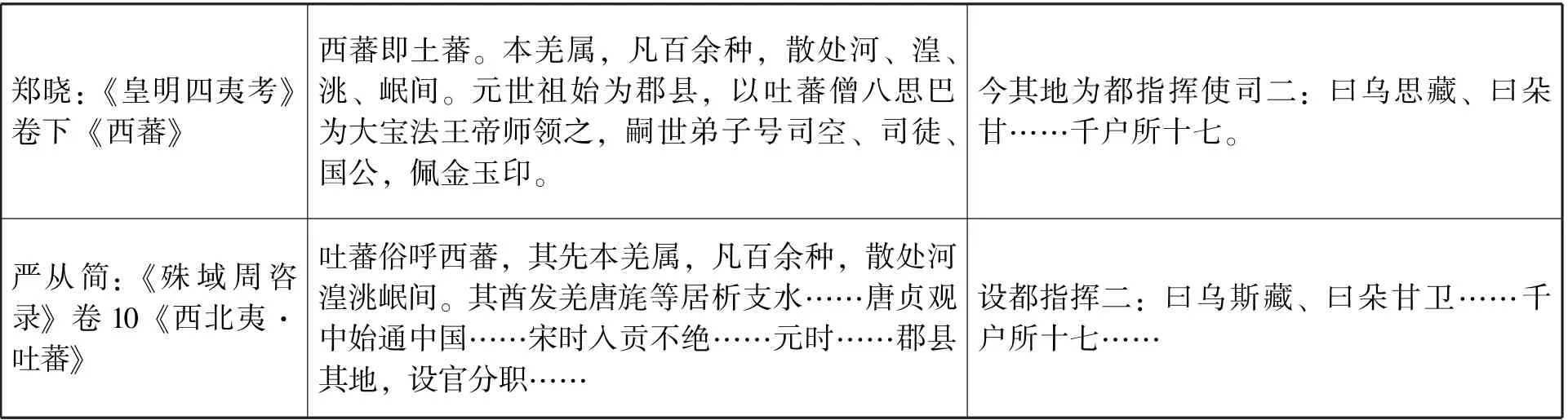

王琼之后,随着全国性族群问题的凸显,③明中后期时人对“西番”乃至其他族群的重视,与明朝隆万之际的整个时代变化有关系。详细讨论,参见赵世瑜:《明朝隆万之际的族群关系与帝国边略》,赵世瑜:《在空间中理解时间:从区域社会史到历史人类学》,北京:北京大学出版社,2017年,第183—197页。“西番”在时人著述中出现的频率越来越高。郑晓(1499—1566)、严从简(生卒年不详,1559年进士)、张瀚(1510—1593)、叶向高(1559—1627)、杨一葵(约1571—?)、陈仁锡(1581—1637)、张岱(1597—1679)、傅维鳞(1608—1666)等人在其著述中均为“西番”立传(具体内容见文末附录)。④[明]郑晓:《皇明四夷考》卷下《西蕃》,合肥:文殿阁书庄,1937年,第137—141页;[明]严从简著,余思黎点校:《殊域周咨录》卷10《吐蕃》,中华书局,1993年,第358—383页;[明]张瀚著,盛冬铃点校:《松窗梦语》卷3《西番纪》,中华书局,1985年,第61—64页;[明]叶向高:《四夷考》卷4《西番考》,中华书局,1991年,第41—46页;[明]杨一葵:《裔乘》卷3《西番》,载《玄览堂丛书初辑》第2册,南京:正中书局,1981年,第247—330页;[明]陈仁锡:《潜确居类书》卷13《西番》,载《四库禁毁书丛刊》子部第13册,北京:北京出版社,1998年,第575—576页;[明]张岱著,栾保群校点:《石匮书》卷219《西番》,北京:故宫出版社,2017年,第3365—3370页;[清]傅维鳞:《明书》卷167《四国传》3《西蕃》,载《四库全书存目丛书》史部第40册,齐鲁书社,1997年,第464页。这些明后期以来的著述在“四夷”范围内对“西番”展开历史书写,而且对于“西番”的族源和活动空间已经形成了固定的表述模式。“西番”族源,一般写作:“西番,即吐蕃。本羌属,凡百余种,散处河、湟、江(或作洮)、岷间。”至于“西番”的活动空间,则以明廷设置在乌斯藏、朵甘等地的33个单位为主,以西宁、河州、洮州、岷州等地以及国师辖地为辅,而且,随着篇幅增加,这方面的内容也在增加。但无论如何,此时关于“西番”的历史书写,仍以乌斯藏、朵甘等地为中心展开。

此外,值得注意的是,上述张岱、傅维鳞著述的性质为清初私人所著明史。与一般认为的清初官修明史与私修明史间存在较大差异的看法不同,在为“西番”所立传记方面,张岱的《石匮书》和傅维鳞的《明书》与清前期官修明史间没有什么大的差别。⑤张岱本来要将其关于有明一代的史书取名《明书》,后因避讳,取《石匮书》之名。参见《出版说明》,载[明]张岱:《石匮书(一)》,第3页。

综上,明中后期以来,关于“西番”的历史书写,形成了强调“西番”与吐蕃的关系,活动空间以乌斯藏、朵甘等地为主,兼及西宁、河州、洮州、岷州以及国师辖区的书写模式。清初开始编纂《明史》时,尤侗等人面对的正是该种历史书写传统,他们以乌斯藏、朵甘等地为主,以西宁等地为辅的“西番”历史书写,接续的是该传统。

三

尤侗、万斯同等人接续明中后期以来的关于“西番”的历史书写传统,到王鸿绪等人时发生转变。①中国国家图书馆藏有万斯同抄本《明史纪传》,据李晋华、黄爱平等学者考证,该书完成时间在万斯同416卷《明史》之前,黄爱平指出它“可能是万稿编定以前流传出去的纪传部分史稿”。 (黄爱平:《〈明史〉稿本考略》,《文献》1983年第4期。)《明史纪传》为“西番”立传时,只有目录而无正文。目录包括以下内容:《明史纪传》卷311《西域》2《西番诸卫传》列“西宁河州洮州岷州等番族诸卫”,而在《明史纪传》卷312《西域》3依次列有《乌斯藏大宝法王》《大乘法王》《大慈法王》《阐化王》《赞善王》《护教王》《阐教王》《辅教王》《西天阿难功德国》《西天尼八剌国》《朵甘乌斯藏行都指挥使司》《长河西鱼通宁远宣慰司》《董卜韩胡宣慰司》。(万斯同:《明史纪传》第1册,中国国家图书馆藏,第112—113页。)仅从目录来看,《明史纪传》关于西番的编排与张廷玉《明史》完全一致。但是在其后万斯同416卷《明史》中,关于“西番”却又采用了以乌斯藏、朵甘之“西番”为主,以洮岷等地“西番”为辅的单传书写模式。出现这种情况,有两种可能:一种可能是该目录确为万斯同所拟,只是他在纂修《明史》时,没有把该种构思付诸实践;另外一种可能是,该目录为他人所加,万斯同《明史纪传》稿流入社会后,时人依据社会上流行的张廷玉《明史》的相关记载,在《明史纪传》卷首添加了《西番诸卫》等目录。因《明史纪传》中的该目录完全与张廷玉《明史》一致,而且存在不同人在其上添加内容的可能,所以笔者倾向于后一种看法。为讨论产生这种转变的原因,我们需要先分析王鸿绪等人脱离乌斯藏、朵甘、国师辖区等地,单独为“西番”立传的原因。明乎此,以西宁、河州、洮州、岷州为中心的“西番”历史书写也就能得到解释。

王鸿绪等人为乌斯藏、朵甘、国师辖区等地单独立传,并且不再以“西番”称呼该地及其人群的原因,与西藏的日益重要和时人对藏地的认知不断丰富有关。王鸿绪纂修《明史列传稿》的康熙后期,正是清廷和西藏之间的关系发生深刻变化的时期。清兵入关前,就已认识到藏传佛教在蒙古诸部落中的重要影响,为借助藏传佛教稳定蒙古各部,清廷便加强了与西藏的联系。清崇德二年(1637),皇太极派人到西藏,打算迎请达赖喇嘛到盛京,但邀请未果。崇德七年(1642),“图白忒部落达赖喇嘛遣伊拉古克三胡土克图、戴青绰尔济等至盛京。上(皇太极)亲率诸王、贝勒、大臣出怀远门迎之。”②《清太宗实录》卷63,崇德七年十月己亥,中华书局,1985年,第858页。足见清廷对藏传佛教之重视。此后,清廷在顺治元年(1644)、顺治五年(1648)、顺治七年(1650)、顺治八年(1651)通过敕谕或派遣使者的方式邀请达赖喇嘛至京,均未成行。顺治九年(1652)三月,五世达赖喇嘛远赴北京觐见顺治帝。居京的70多天内,清廷为达赖喇嘛举办了一系列盛大的活动,并在达赖喇嘛返藏途中封其为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”,确立了达赖喇嘛的宗教领袖地位。与此同时,清廷也正式册封卫拉特蒙古和硕特部首领固始汗为“遵行文义敏慧固始汗”,巩固了清廷在西藏的最高统治权。③关于清初清廷与西藏的互动过程,参见邓锐龄、冯智主编:《西藏通史·清代卷》(上),北京:中国藏学出版社,2016年,第63—108页。

准噶尔的东侵,进一步凸显了西藏的重要性。康熙二十八年(1689),准噶尔部噶尔丹东侵之际,康熙基于噶尔丹与藏传佛教格鲁派的密切关系,派使者到西藏要求达赖喇嘛居间调节准噶尔部与蒙古喀尔喀部的关系。康熙三十年,噶尔丹败亡于乌兰布通战役后,清廷与西藏的联系愈发密切,清廷开始过问与五世达赖喇嘛转世灵童仓央嘉措相关的事情。康熙四十八年(1709),和硕特部首领拉藏汗袭杀第巴桑结嘉措、废除第六世达赖喇嘛仓央嘉措后,康熙下令:“西藏事务,不便令拉藏独理,应遣官一员前往西藏协同拉藏办理事务。”①《清圣祖实录》卷236,康熙四十八年正月己亥,第362页。为此,清廷派赫寿到西藏与拉藏汗共同处理达赖喇嘛转世之事。此时到藏的赫寿还带着其他的任务,据当时在中国的耶稣会士杜·哈尔德(Du Halde)记载:“赫寿带了几个秘书,在西藏度过两年多的时间里他让秘书们画了所有直属于达赖喇嘛地方的地图。”②[法]杜·哈尔德:《中华帝国和中国鞑靼人的地理、历史编年、政治、自然的概述》(Description geographique,Chronique,politique e,plysique de lempire de la Chine el la Tartari Chinoise),转引自[意]伯戴克著,周秋有译:《十八世纪前期的中原和西藏》,西藏人民出版社,1987年,第19页。可见,趁遣使西藏的机会,清廷试图进一步了解有关西藏的信息。伴随上述政治活动,时人开始把西藏与其他藏地区别看待。受蒙古部落的影响,在入关之前,清廷以“图白忒”统称藏族地区;康熙时期,随着对藏族聚居地方的认识的加深,“清朝将达赖喇嘛、班禅喇嘛所居之地沿用藏族的习惯称为‘乌斯藏’‘卫藏’,后来又由‘卫藏’一词演变为‘西藏’”③陈庆英:《汉文“西藏”一词的来历简说》,《燕京学报(新六期)》,北京大学出版社,1999年。。可见在清初,时人已经把西藏视作一个单独的单位。

西藏地位凸显于其他藏地,以及时人对西藏形成的独特认知,促使王鸿绪等人把乌斯藏、朵甘等地从“西番”中抽离出来,为其单独立传。其中尤为重要的是,鉴于藏传佛教在实际政治生活中发挥的重要作用,王鸿绪等人在纂修《明史》时,为明廷册封的八个系统的藏传佛教国师单独立传,由此组成《西域传》3中的《乌斯藏大宝法王》等关于藏传佛教国师系统的传记,这在此前的《明史》编纂中从未见到。而“乌斯藏”“朵甘”等地与吐蕃的历史源流关系,则成了叙述该地族源的依据。

王鸿绪等人为“西番”立传时,从“西番”的历史书写中抽离明廷册封的国师、乌斯藏、朵甘等组成部分后,原先“西番”所涵盖的活动范围中主要剩下西宁、河州、岷州、洮州等地,王鸿绪将其视作一个单位,为其立传,由此构成《西宁河州洮州岷州诸卫番族传》(即《西番诸卫传》)。同时,可能是为了与源于吐蕃的乌斯藏、朵甘等地划清界限,王鸿绪等人将西宁等地的“西番”追溯到历史时期在此地活动的西羌,淡化其与吐蕃的关系。

由此,王鸿绪等人以西宁、河州、洮州、岷州等空间单位为据展开“西番”历史书写,所引史料也主要局限在该空间内。我们知道,清官修《明史》时主要依赖的史料为《明实录》,④黄云眉:《〈明史〉编纂考略》,姜胜利主编:《〈明史〉研究》第10卷,第38—86页。就清官修《明史》后期关于“西番”的历史书写而言,据笔者统计,其史源可追溯至《明实录》中相关记载的地方达35处,此外,编纂者可能还利用了在西宁、河州、洮州、岷州等地任职的王琼、杨一清(1454—1530)、石茂华(1521—1584)等人的记载,他们的经历及文集中的相关记载也出现在“西番”历史书写内。①黄云眉对《明史·西番诸卫传》中引用的王琼的记载作了考证,参见黄云眉:《〈明史〉考证》,中华书局,1979年,第2624页;杨一清在明弘治、正德年间在陕西督理马政,以此经历为基础,著有《关中奏议》。 《明史》引用的史料可能主要源于《关中奏议》卷18《提督类》《为整理边务以备虏患事》一文,参见[明]杨一清:《杨一清集》,中华书局,2001年,第445—452页;万历年间,石茂华在洮岷等地镇压“西番”起事,该段经历见《毅庵总督陕西奏议》。《明史》可能主要引用《毅庵总督陕西奏议》卷12中的相关记载,参见[明]石茂华:《毅庵总督陕西奏议》卷12,明万历刻本,国家图书馆藏,第40a—43b页。依据这些资料,王鸿绪等人以西宁、河州、洮州、岷州为空间单位,完成了《明史》编纂后期的“西番”历史书写。

《明史》编纂后期围绕西宁等地人群为“西番”立传时,关于“西番”族源和活动空间方面的内容虽然发生了变化,但其在体例方面仍沿袭明中后期以来把“西番”置于《四夷传》《外国传》《西域传》等的做法,置“西番诸卫”于《西域传》。民国时期编纂《清史稿》时,编纂者对这种做法感到困惑不解,指出:“甘肃,明时属于陕西。西番诸卫、河州、洮州、岷州、番族土官,明史归西域传,不入土司传。实则指挥同知、宣慰司、土千户、土百户,皆予世袭,均土司也。”②赵尔巽等撰:《清史稿》卷517《土司》6《甘肃》,中华书局,1977年,第14303页。《清史稿》纂者认为“西番诸卫”应当与其他地区的土司一样,列入《明史·土司传》,而非《西域传》。这说明,《清史稿》编纂者对《明史》为“西番”立传时所承接的“以中央王朝为中心,以周边四裔为附庸”的历史传统的模糊。但这反过来又说明,到民国时期,“西番”已经与“西域”无关,主要指河州等地人群。③《清史稿》该引文未提及西宁的原因,是因该处的叙述以甘肃省为单位展开,而西宁位于青海省。

此外,还需再作一点说明。因《明史》编纂后期对“西番”在地理空间上的划定与藏族传统地理区域概念中的安多地区大体一致,故而王继光称《明史·西番诸卫传》为“18世纪中国第一部安多藏区史”。④王继光:《18世纪中国第一部安多藏区史——〈明史·西番诸卫传〉的现代诠释》,《中国藏学》2006年第4期,第22—33页。“安多”是一个藏族历史地理概念。自元代以来,藏族将其活动空间分为卫藏、安多和康三大区域。卫藏包括西藏的拉萨、山南、日喀则等地;康包括西藏东部、四川西部及云南西北部的一些区域;安多则包括青海、甘肃及四川西北的部分区域。⑤石硕:《藏族三大传统地理区域形成过程探讨》,《中国藏学》2014年第3期,第51—59页。我们不清楚王鸿绪等人在为“西番诸卫”立传时,是否受到藏族传统地理区域概念的影响,并据此设定空间单位,但是早在清初,藏族传统的地域观念已经输入并形塑着时人关于藏地的认知。顺治十四年(1657),清廷派使者出使西藏时提到:“第巴因有阐化王人敕印,遂以边内安岛人为阐化王人,遣之以来。”⑥《清世祖实录》卷110,顺治十四年六月甲午,第862页。邓锐龄指出,该处的“安岛”指的是“安多”,⑦邓锐龄:《清初阐化王入贡请封始末及其意义》,《中国藏学》1998年第1期,第68页。由此可见,在清初,藏族传统的地理概念的影响已经反映在了官方的敕谕中。康熙五十九年(1720),清兵第一次进入西藏驱逐准噶尔势力后,康熙对大学士、学士、九卿等人发布上谕,指出:“今大兵得藏,边外诸番悉心归化,三藏、阿里之地俱入版图,其山川名号,番汉异同,当于此时考证明核,庶可传信于后。”⑧《清圣祖实录》卷290,康熙五十九年十一月辛巳,第819—820页。该处的“三藏”指的就是卫藏、安多和康。可知至迟在康熙五十九年,康熙已经接受藏族传统的三大地域观念。因此之故,我们不排除《明史》编纂后期(时间至迟在康熙五十二年,是年王鸿绪成《明史列传稿》)关于“西番”的历史书写受到藏族传统地理概念影响的可能性。

四

综上,通过对清官修《明史》关于“西番”的历史书写的研究,我们看到的是明代书写传统的终结与清代书写的兴起。《明史》编纂前期接续明中期以来的书写传统,认为“西番”的范围包括所有藏地人群。后期因西藏地位的日益重要和时人关于藏地知识的不断丰富,乌斯藏等地抽离“西番”的空间范围,“西番”主要用来指涉西宁、河州、洮州、岷州等地人群。通过“西番”这个个案,我们看到的是清官修《明史》的内容随现实而变动的过程。

简而论之,上述清官修《明史》关于“西番”历史书写的转变,在一定程度上反映了明清之际“西番”观念的变动。清官修《明史》前期用“西番”称呼活动在今西藏、四川、甘肃、青海、云南等地的人群,但是到康熙五十二年,在王鸿绪完成《明史列传稿》之前,时人关于“西番”的概念就已发生了变化,“西番”一词基本上不再用来指称西藏的人群。自此之后,这种情况愈加明晰。康熙五十九年,清兵入藏后,清廷将西藏纳入理藩院管理,时人对西藏的认知也就越加清晰。雍正以来,不少人开始对西藏进行书写,编纂关于西藏的志书,西藏由此成为一个书写单元。①赵心愚:《清代西藏方志研究》,北京:商务印书馆,2016年。由此,“西番”与西藏形成两分之趋势。雍正二年(1724),年羹尧在《青海善后十三条》中提到:“西番人等宜属内地管辖也。查陕西之甘州、凉州、庄浪、西宁、河州,四川之松潘、打箭炉、里塘、巴塘,云南之中甸等处,皆系西番人等居住、牧养之地……今西番人等尽归仁化,即系内地之良民,应相度地方,添设卫所,以便抚治。”②《清世宗实录》卷20,雍正二年五月戊辰,第332页。该折在西藏与陕西(包括今陕西、甘肃、青海)、四川、云南等地及其人群间作了明确区隔,用“西番”指称西藏以外的藏地人群,西藏已不被视作“西番”。尽管如此,“西番”与西藏人群间还是同大于异,在近代民族国家建设过程中,两者均被识别为具有整体性的藏族,关于“西番”的认知似乎又回到了明中后期形成的历史书写传统。

附录:明中后期私家著述关于“西番”的历史书写

张瀚:《松窗梦语》卷3《西番纪》西番古羌夷属,凡百余种,散处河、湟、洮、岷间。唐贞观中始通中国,宋、元朝贡不绝,间授以官。……西番错居江之南北,元世祖始为郡县,以吐番僧八思巴为大宝法王、帝师,领之。嗣世弟子号司徒、司空、国公,佩金玉印。明兴,洪武中令诸酋举故官授职,以摄帝师喃加巴藏卜为炽盛佛宝国师,余为都指挥、同知、宣慰使、元帅、招讨等官。……洪武中置洮州卫军民指挥使司,复置洮州茶马司,令岁纳马三千五十匹。又置河州卫军民指挥使司,更置西宁茶马司,令岁纳马三千五百匹。叶向高:《四夷考》卷4《西番考》西番,古吐番地,本羌属,凡百余种,散处河、湟、江、岷间。至唐时并吐谷浑始盛,唐末复衰,宋入贡不绝,元世祖始郡县其地,以番僧八思巴为大宝法王帝师领之,嗣世弟子号司空、司徒、国公,佩金玉印。其地自乌思藏、朵甘二都指挥使司外,为指挥使司一,曰陇答……千户所十七……杨一葵:《裔乘》卷3《西夷·西番》西番,古吐蕃地,其先三苗氏之裔也。凡百余种,后为西戎,又曰西羌,散处河湟、江岷间……以其地为乌思藏等都指挥使司,朵甘等宣慰司三,朵甘思等招讨司六,沙尔可等万户府六、剌宗等千户所十七。陈仁锡:《潜确居类书》卷13《四夷》2《西番》西番,即唐吐番,一名乌斯藏,在陕西之西南、四川之正西、云南之西北。其先本羌属,凡百余种,散处河、湟、江、岷间……唐贞观时始通中国,宋时朝贡不绝,胡元郡县其地……其地为指挥使司三,曰乌斯藏、曰朵甘卫、曰陇答卫……千户所十七……张岱:《石匮书》卷219《四夷列传·西番》西番,故吐番地,本羌属,凡百余种,散处河湟、江岷间。至唐时并吐谷浑,始盛,唐末复衰。宋入贡不绝,元世祖始郡县其地,以番僧八思巴为大宝法王帝师领之,嗣世,弟子号司空、司徒、国公,佩金玉印。其地自乌思藏、朵甘二都指挥使司外,为指挥使司一,曰陇答……千户所十七……傅维鳞:《明书》卷167《四国传》3《西蕃》西蕃即土蕃。本羌属,凡百余种,散处河、湟、洮、岷间。元世祖始为郡县,以吐蕃僧八思巴为大宝法王帝师领之,嗣世弟子号司空、司徒、国公,佩金玉印。今其地为都指挥使司二:曰乌思藏、曰朵甘……千户所十七。